Селекция

Селекция (лат. selectio — выбирать) — наука и отрасль практической деятельности, направленная на создание новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, обладающих полезными для человека свойствами.

Этими полезными свойствами могут быть размер и форма плодов, урожайность, удойность у коров, устойчивость к факторам внешней среды (к засушливому климату, к морозу).

Основы селекции

В основе селекции лежит способность генотипа живых организмов к изменениям, что происходит главным образом за счет комбинативной и мутационной изменчивости. В процессе селекции происходит искусственный отбор организмов с полезными для человека свойствами и их размножение.

В результате множества последовательных скрещиваний, в конце концов, селекционерам удается достичь желаемой цели: вывести гибридов с нужными признаками.

Мутационная изменчивость существует благодаря мутациям — случайным ненаправленным изменениям генотипа. Благодаря мутациям, к примеру, возник безалкалоидный сорт люпина. И.В. Мичуриным на яблоне сорта Антоновка Могилевская были обнаружены необычайно крупные плоды, ветвь с которым послужила для появления нового сорта — Антоновки шестистограммовой. Эти плоды — результат произошедшей в естественных условиях мутации соматических клеток.

«Сколько ждать этой естественной мутации?» — спросите вы. Может один день, а может и 100, и 10000 лет — всем властвует случайность. На наш век может не выпасть удача, а мы такого допустить не можем! 🙂

Именно по этой причине в селекции растений часто используются искусственно вызванные мутации — авто- и аллополиплоидию.

Автополиплоидия

Автополиплоидия — кратное (4n,6n,8n) увеличение исходного набора хромосом, который характерен для особей вида.

Автополиплоидия возникает в результате обработки почек колхицином, который нарушает образование нитей веретена деления, и, соответственно, нарушает расхождение хромосом в мейозе, в результате чего набор хромосом в половых клетках (гаметах) оказывается удвоенным. Таким способом получают полиплоиды — сорта растений, обладающие повышенной урожайностью.

Существуют различные тетраплоидные сорта свеклы, мака, кукурузы и других сельскохозяйственных культур, которые отличаются большими размерами плодов.

Аллополиплоидия

Аллополиплоидия (греч. állos — другой и polýploos — многократный) — соединение в клетках организма хромосомного набора от разных видов или родов, в результате которого образуется гибридная зигота.

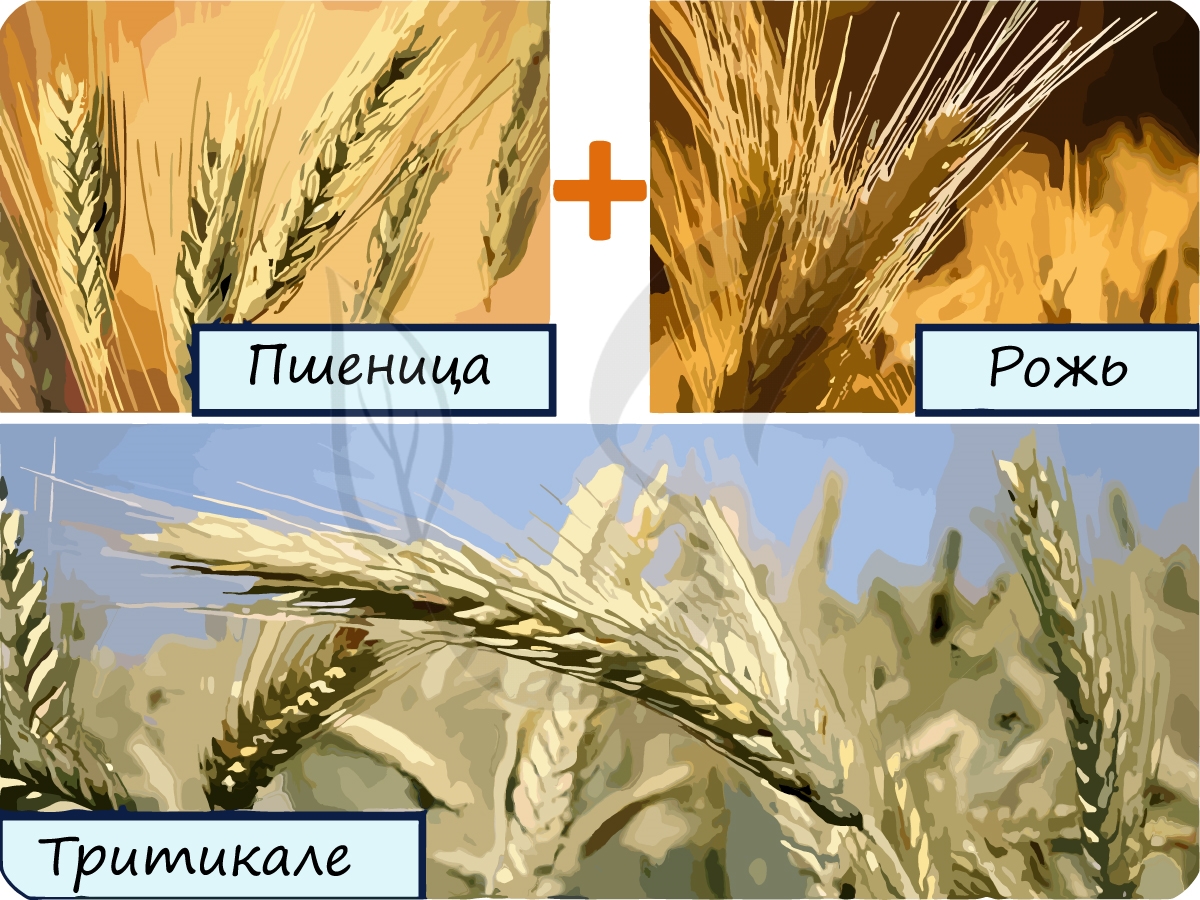

Благодаря аллополиплоидии получают новые сорта растений. Наиболее известным примером является гибрид ржи и пшеницы — тритикале. Некоторые межвидовые гибриды табака обладают повышенной устойчивостью к возбудителям заболеваний мучнистой росы, табачной мозаики.

В рамках биотехнологии разработаны методы, с помощью которых стало возможным создание бактерий, синтезирующих полезные для человека белки, многие из которых используются как лекарства: аминокислоты, антибиотики, инсулин.

Скрещивание особей в селекции

Каждое скрещивание как сдача новых карт: может повезет, а может и нет. Вполне возможно, что особь унаследует полезные признаки от родителей и сможет передать их своим потомкам, всегда есть и шанс того, что появятся новые полезные для человека признаки, равно как и шанс, что ничего полезного из проводимого скрещивания не выйдет.

Возможны несколько вариантов скрещивания:

- Близкородственное скрещивание (инбридинг — от англ. in — внутри + breeding — разведение)

Близкородственное скрещивание в течение нескольких поколений приводит к переходу генов в гомозиготное состояние, вследствие чего потомство ослабевает и становится более подвержено наследственным заболеваниям.

Замечу, что под инбридингом подразумевают близкородственное скрещивание животных. Для самоопыления у растений существует иной термин — инцухт.

В селекции инбридинг применяют для выведения чистых линий (гомозиготных особей — aa, AA, bb, BB), которые используются, например, для анализирующего скрещивания. Инбридинг использовался при выведении абсолютно всех пород животных, и в настоящее время активно используется в питомниках для выведения нужных пород животных (кошек, собак и т.д.)

Аутбридинг заключается в скрещивании неродственных особей, которые могут принадлежать к одному сорту, породе, виду или роду. Аутбридинг ведет к явлению гетерозиса — получения гетерозисных форм, которые превосходят родительских особей по ряду признаков.

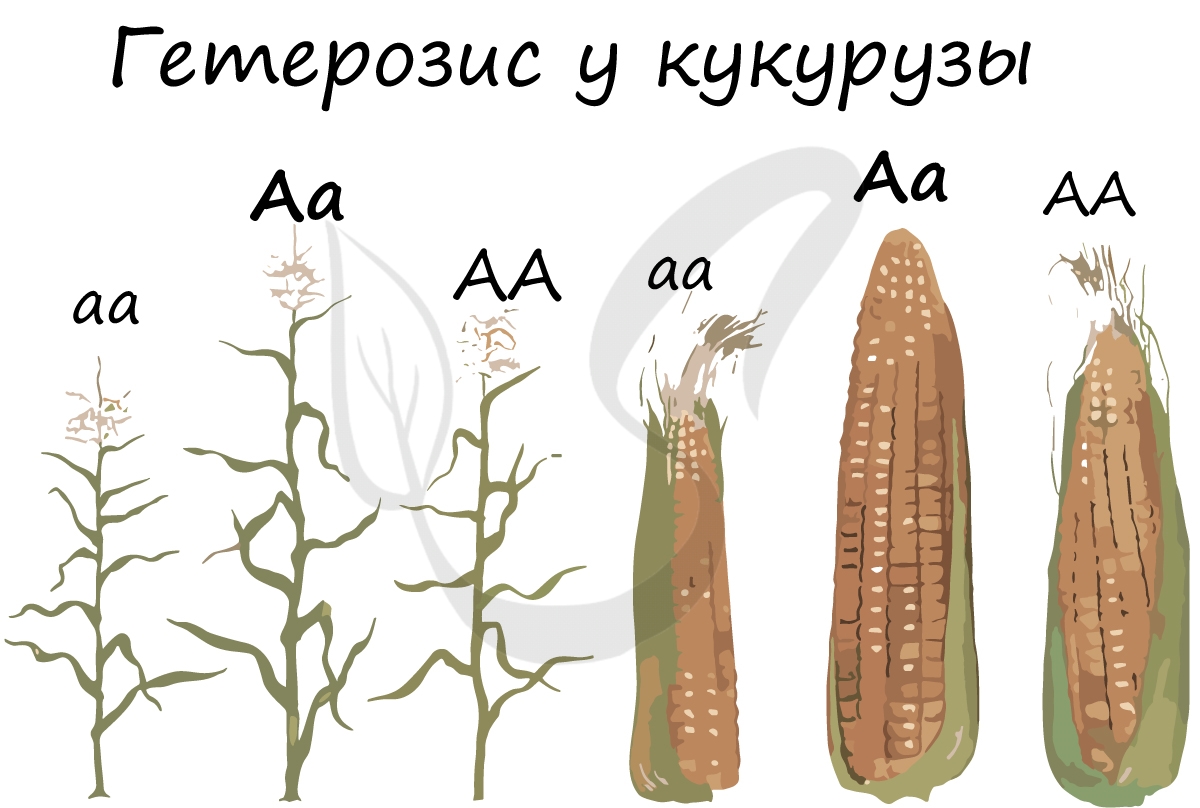

Гетерозис — явление увеличения жизнеспособности особей у гибридов, которые получены при скрещивании двух чистых линий. Такой эффект связан с переходом генов в гетерозиготное состояние, что повышает выживаемость организмов, плодовитость, и множество других полезных свойств.

Применение отдаленной гибридизации заключается в скрещивании особей, принадлежащих к разным родам и видам. Такие особи обладают крайне полезными для человека свойствами, но часто бесплодны (стерильны).

Известным примером отдаленной гибридизации является мул — гибрид осла (самца) и лошади (самки). Отличаются большой выносливостью и работоспособностью, живут до 40 лет, обладают хорошим иммунитетом к заболеваниям, не требовательны в корме и уходе.

Обратный пример: гибрид ослицы (самки) и жеребца (самца) — лошак. Встречаются гораздо реже по сравнению с мулом, так как обладают меньшей выносливостью и работоспособностью. В большинстве случаев бесплодны.

Отбор в селекции

Отбор в селекции осуществляет человек с единственной целью: размножить особей с нужными и полезными признаками, свойствами. Очевидно, что такой отбор называется искусственным, в противовес естественному отбору, главный критерий которого — приспособленность.

Отбор может осуществляться двумя способами:

- Массовый отбор

Отбор организмов исключительно на основе внешних данных (фенотипа). Основным критерием для человека служит проявление признака: размер плодов, цвет лепестков, цвет листьев и т.д. Этот вид отбора характеризуется массовостью и быстротой.

В результате массового отбора формируется группа особей, которые обладают нужными и полезными для человека признаками. В дальнейшем они подвергаются размножению.

Выборочный отбор и сохранение особей с ценными для человека признаками. В ходе индивидуального отбора оценивается не только фенотип, но и генотип, вследствие чего данный вид отбора занимает большее время, но оказывается более эффективен.

Индивидуальный отбор требует оценки потомства от выбранной особи в ряду поколений. Иногда подобный отбор применяют у самоопыляемых растений: пшеницы, ячменя — с целью получения чистых линий. Как было сказано ранее, чистые линии характеризуются гомозиготностью и являются исходным материалом для селекции.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Способы отбора при селекции

Отдельные методы селекции

Примитивная селекция, которую вели древние земледельцы и скотоводы, состояла в стихийном (бессознательном) отборе для размножения лучших особей растений и животных, более плодовитых и приспособленных к существованию рядом с человеком. С развитием сельского хозяйства и успехами в изучении наследственности и изменчивости организмов примитивную селекцию сменила комбинационная селекция, основанная на методическом (сознательном) отборе особей и их скрещивании для получения желаемого сочетания признаков у гибридов.

Основными методами селекции являются: искусственный отбор и гибридизация (скрещивание). Эти методы человек использует с давних времён. Так, около XIV в. до н. э. в Хеттском государстве, расположенном на территории Передней Азии, появился трактат о коневодстве, содержащий описание схем скрещивания лошадей и дошедший до нас в виде клинописных глиняных табличек. Другие методы селекционной работы появились сравнительно недавно. Так, с открытием мутаций в начале XX в. в селекции растений и микроорганизмов стал широко применяться мутагенез для повышения уровня наследственной изменчивости, возникающей под влиянием радиоактивного излучения и действия химических веществ, обладающих способностью вызывать мутации у организмов.

1. Отбор

В селекции действуют естественный отбор и искусственный отбор. Искусственный отбор бывает бессознательным и методическим.

Бессознательный отбор заключается в сохранении человеком лучших особей для разведения и употреблении в пищу худших без сознательного намерения вывести более совершенную породу или сорт. Методический отбор осознанно направлен на выведение нового сорта или породы с желаемыми качествами.

В процессе селекции наряду с искусственным отбором не прекращает своего действия и естественный отбор, который повышает приспособляемость организмов к условиям окружающей среды.

Отбор бывает массовым и индивидуальным. Массовый отбор — выделение из исходного материала целой группы особей с желательными признаками и получение от них потомства. Индивидуальный отбор — выделение отдельных особей с желательными признаками и получение от них потомства.

Массовый отбор чаще применяют в селекции растений, а индивидуальный — в селекции животных, что связано с особенностями размножения растений и животных.

Искусственный отбор

Основной движущей силой селекции растений и животных является искусственный отбор — сохранение человеком наиболее ценных в хозяйственном отношении особей растений и животных данного вида, сорта, породы для получения потомства с желательными признаками. Материалом для искусственного отбора служит наследственная изменчивость организмов. Природа поставляет наследственные изменения, а человек отбирает среди них полезные для себя, сохраняет и размножает отдельные особи организмов с хозяйственно ценными признаками. В селекции различают две основные формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный.

Массовый отбор основан на сохранении по фенотипу целой группы особей с нужными человеку хозяйственно ценными признаками и выбраковке всех остальных, не соответствующих сортовым или породным стандартам. Используется массовый отбор преимущественно в селекции растений. Например, на поле картофеля произрастает 500 растений, из которых для посадки на следующий год отбирается 80—100 кустов, обладающих наиболее ровными, без повреждений, среднего размера клубнями. Таким способом удаётся сохранить сортовые качества и осуществить выбраковку выращиваемых растений, не соответствующих сортовому стандарту.

В селекции домашних животных массовый отбор применяется ограниченно, в основном в случае промышленного разведения. Так, на птицефабрике среди кур-несушек породы Белый леггорн для разведения потомства отбирают особей с яйценоскостью 150—200 яиц в год и массой около 1,5—1,8 кг. Остальных кур выбраковывают. Полученное в результате такого отбора поголовье кур обладает калиброванными качествами, отвечающими стандартам породы. Это облегчает их промышленное разведение для получения яиц, мяса, пера и гуано.

Таким образом, массовый отбор можно назвать отбором по фенотипу. Он эффективен лишь в том случае, когда необходимо сохранить особей, обладающих просто наследуемыми признаками. В случае если признаки имеют сложное (полигенное) наследование, например связанное со взаимодействием неаллельных генов, необходим индивидуальный отбор.

Индивидуальный отбор в селекционной работе основан на сохранении отдельных особей с учётом наследственной стойкости их признаков. Такой отбор ведётся по генотипу с оценкой качества потомства конкретного растения или животного в ряду поколений. Индивидуальный отбор трудоёмок, но более эффективен, чем массовый. Он способствует совершенствованию сортовых и породных качеств сельскохозяйственных растений и животных, закрепляет большинство наследственных признаков организмов.

Индивидуальный отбор применяют как в селекции растений, так и в селекции животных. Вернёмся к примеру с полем картофеля. Применяя индивидуальный отбор, среди 500 кустов картофеля следует выбрать только те растения, которые в этом году дали самый высокий урожай клубней. Среди них окажутся особи с разными по размеру и форме клубнями. На следующий год эти клубни высаживают на поле и снова повторяют индивидуальный отбор. И так несколько лет подряд. Как правило, через 7—8 поколений удаётся получить наиболее урожайные растения картофеля, которые значительно улучшают качества исходного сорта. Индивидуальный отбор в этом случае ведётся по генотипу особей, так как учитывается расщепление признаков у потомков. Для размножения сохраняются только лучшие особи.

В случае индивидуального отбора в селекции домашних животных важна оценка производителей — племенных животных, используемых для размножения, по их экстерьеру. Экстерьер (от лат. exterior — наружный) — внешняя форма телосложения животного, связанная с его породными качествами. Отдельные части тела, называемые статями, оцениваются в баллах (максимально — 100 баллов). Животных, получивших выше 80 баллов, относят к классу элита-рекорд, 75—80 — к классу элита, 70—74 — к первому, 65–69 — ко второму классу. Животных, набравшие при оценке экстерьера менее 65 баллов, считают неклассными и в племенной работе не используют.

На основе внешнего осмотра производителей, т. е. оценки их экстерьера, делают заключение об их продуктивности, здоровье и приспособленности к условиям содержания. Например, у крупного рогатого скота мясного направления форма тела должна приближаться к параллелепипеду, туловище должно быть широким, на коротких и отвесно поставленных ногах, животные должны иметь крупную шею и голову, хорошо развитую мускулатуру и рыхлую кожу. У крупного рогатого скота молочного направления туловище должно иметь конусообразную форму с более массивной задней частью, ноги должны быть вытянутыми, голова и шея удлинёнными, а кожа упругой. Учёт этих особенностей, а также некоторых технологических качеств, например формы вымени или скорости молокоотдачи, позволяет сделать индивидуальный отбор в селекции крупного рогатого скота более эффективным.

2. Подбор родительских пар

(комбинационная селекция)

Использование в растениеводстве и животноводстве индивидуальной формы искусственного отбора положило начало научной, или комбинационной, селекции. Она основана на методическом и сознательном подборе родительских пар для скрещивания с последующим анализом и отбором потомков в поколениях. Комбинационная селекция, пришедшая на смену стихийному (бессознательному) отбору и примитивной селекции, складывается из следующих этапов:

- подбор и скрещивание родительских пар на специальных селекционно-семеноводческих станциях и в племенных хозяйствах;

- получение гибридов от F1до F8 поколений для перевода генов, отвечающих за хозяйственно ценные признаки, в гомозиготное состояние;

- отбор лучших гибридов среди потомков, оценка их качеств, испытание на урожайность, продуктивность в специальных хозяйствах;

- стандартизация сорта и породы, присваивание им названий и регистрация, использование лучших потомков как родоначальников сорта, породы для разведения в массовой практике.

Для того чтобы создать новый сорт или породу, требуется много времени. Селекционная работа связана со значительными затратами материальных ресурсов, напряжённой и продолжительной деятельностью учёных-селекционеров, растениеводов и животноводов. Все этапы селекционного процесса, вплоть до создания нового сорта, занимают более 10 лет. Для создания новой породы требуется на порядок более продолжительный срок. В отличие от культурных растений, образующих при размножении сотни и тысячи новых особей, домашние животные дают мало потомков, и каждый из них представляет большую ценность. У многих домашних животных половая зрелость наступает поздно и нет быстрой смены поколений, характерной для растений. Домашние животные, в отличие от культурных растений, не размножаются вегетативно, что при создании породы ограничивает получение большого числа потомков с хозяйственно ценными признаками за короткий срок.

3. Мутагенез

После открытия в 1901 г. Г. Де Фризом мутаций и создания мутационной теории многие учёные пришли к выводу о необходимости индуцирования мутаций для увеличения частоты наследственной изменчивости у организмов. В 1925 г. отечественные учёные Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов опубликовали результаты опытов по получению мутаций у грибов-дрожжей под действием «лучей радия». В 1927 г. американский генетик Г. Мёллер сообщил об использовании рентгеновских лучей для получения большого количества мутаций у дрозофилы. В начале 30-х гг. XX в. Генетики В. В. Сахаров, М. Е. Лобашев, С. М. Гершензон, И. А. Рапопорт открыли химический мутагенез. Эти и другие исследователи положили начало работам по экспериментальному (индуцированному) мутагенезу — искусственному получению мутаций у многих видов растений, животных, грибов, а также бактерий и вирусов под действием физических и химических факторов-мутагенов.

Экспериментальный мутагенез открыл широкие возможности получения исходного материала для селекции, повышения частоты возникновения наследственных изменений признаков организмов и спектра их изменчивости. Использование исходного материала, полученного в ходе мутагенеза в сочетании с другими методами комбинационной селекции, позволило создать немало хозяйственно ценных культурных форм организмов.

В настоящее время в мире выращивают более 200 сортов сельскохозяйственных растений, созданных с помощью радиационного и химического мутагенеза. Среди них имеются высокоурожайные сорта пшеницы и кукурузы с повышенным содержанием в зерне белка и незаменимой аминокислоты лизина; безалколоидный сорт люпина; высокомасличные сорта подсолнечника с необычным химическим составом масла, устойчивые к полеганию карликовые и полукарликовые сорта пшеницы, ячменя и риса, высокопродуктивные сорта хлопчатника с волокном особого качества, интересные в декоративном отношении формы цветочных культур и др.

Практическое использование мутаций в селекции берёт начало от первого спонтанного мутанта, так называемого риса императора. Его случайно обнаружил китайский император Канг-Хи (1662—1723), прогуливаясь по краю рисового поля. Рис-мутант отличался необычайно крупными зёрнами и высокой скороспелостью. Последнее свойство позволяло выращивать его в северных районах Китая, а в южных областях получать по два урожая в год. Так был получен новый сорт скороспелого риса.

Несомненный интерес представляют радиационные мутанты пшеницы, отличающиеся от обычных растений более плотным колосом и устойчивостью к полеганию. Первые успехи в этом направлении были достигнуты в 1928 г. А. А. Сапегиным в Одессе и Л. Н. Деланом в Харькове. В более поздние годы учёными из Института цитологии и генетики совместно с селекционерами Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук был выведен новый сорт яровой пшеницы Новосибирская 67, полученный в результате обработки семян исходного сорта Новосибирская 7 рентгеновскими лучами. В настоящее время Новосибирская 67 занимает в Западной Сибири посевные площади в сотни тысяч гектаров. Полученное растение нового сорта отличается толстой соломиной и высокой урожайностью, что делает его перспективным для промышленного выращивания в условиях холодного климата с дождливым летом.

Широко используют в экспериментальном мутагенезе различные химические мутагены, такие как этиленимин, азотистый иприт и др. Примером химического мутагенеза в селекции растений служит выведение во Всероссийском научно-исследовательском институте масличных культур подсолнечника сорта Первенец. Масло, полученное из его плодов-семянок, содержит до 75% олеиновой кислоты, что делает его по качеству не уступающим оливковому маслу.

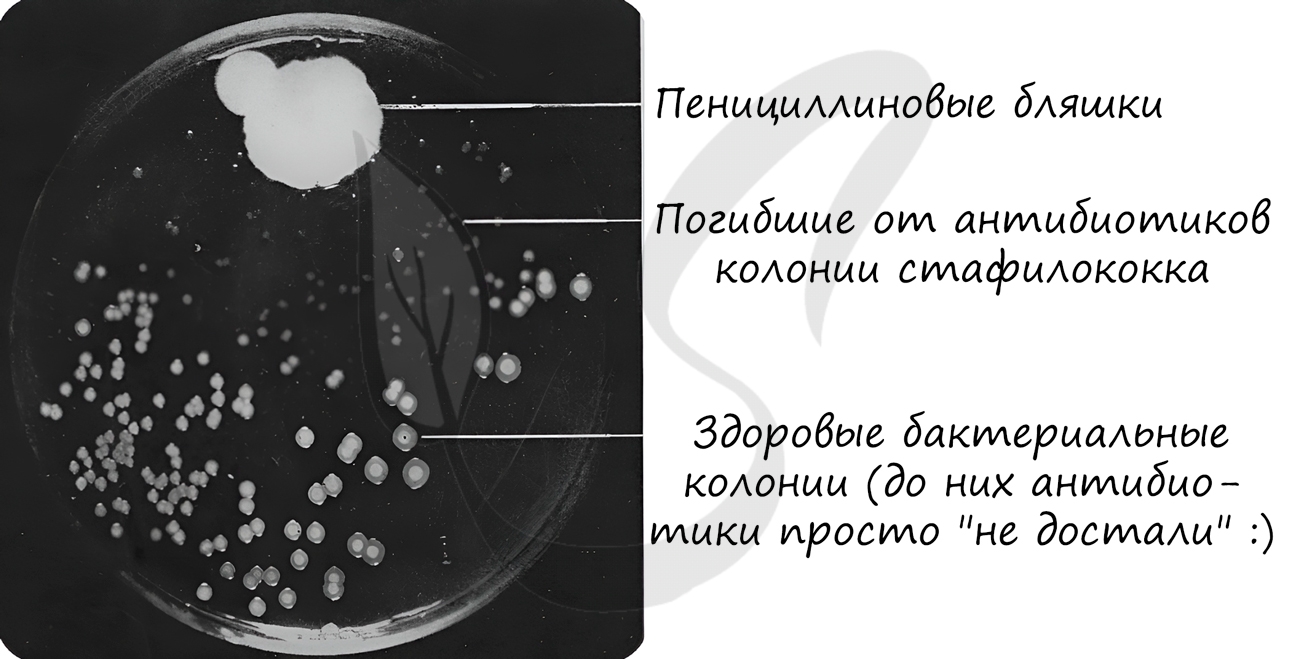

Применяют радиационный и химический мутагенез и в селекции микроорганизмов. Так, в нашей стране учёными-генетиками под руководством С.И. Алиханяна в результате обработки плесневых грибков — продуцентов антибиотиков — мутагенами физической и химической природы были созданы новые штаммы микроорганизмов, продуктивность которых в 1000 раз превысила исходные немутантные родительские формы.

4. Полиплоидия

Особое значение для селекции организмов имеют геномные мутации, связанные с увеличением хромосомного набора — полиплоидия.

В природе полиплоидия в основном распространена среди растений. До 80 % видов покрытосеменных растений, произрастающих в высокогорьях и полярных областях, являются естественными полиплоидами, для которых характерна повышенная жизнеспособность. Много полиплоидов среди культурных растений. Например, главная зерновая культура — пшеница — представлена тетраплоидными (твёрдая) и гексаплоидными (мягкая) видами. Естественными полиплоидами являются также сахарный тростник, люцерна, земляника, ананас, табак, яблоня, груша, слива, земляной орех, батат, банан, цитрусовые и др. Среди животных полиплоидия обнаружена только у небольшого числа видов, размножающихся партеногенезом, главным образом у некоторых червей, насекомых и рыб.

Полиплоидия позволяет избежать бесплодия межвидовых гибридов. Кроме того, многие полиплоидные сорта культурных растений (пшеница, картофель) имеют более высокую урожайность, чем родственные диплоидные виды. В основе явления полиплоидии лежат три причины :

- удвоение хромосом в неделящихся клетках,

- слияние соматических клеток или их ядер,

- нарушение процесса мейоза с образованием гамет с нередуцированным (двойным) набором хромосом.

Искусственно полиплоидию вызывают обработкой семян или проростков растений колхицином. Колхицин разрушает нити веретена деления и препятствует расхождению гомологичных хромосом в процессе мейоза.

Используя главный недостаток полиплоидов — пониженную завязываемость семян, — растениеводы успешно культивируют тетраплоидный виноград сорта Хишрау, имеющий крупные и вкусные бессемянные плоды, триплоидные бессемянные сорта арбузов, дынь и огурцов.

Экспериментально полученные полиплоиды у животных — большая редкость. Так, отечественному учёному Б. Л. Астаурову удалось вывести полиплоидную породу тутового шелкопряда — производителя шёлка. При нагревании в опыте было осуществлено слияния ядер и цитоплазмы половых клеток двух близких пород шелкопряда с образованием полиплоидной формы, которая в дальнейшем уже размножалась партеногенезом.

5. Гибридизация

Методом отбора нельзя получить новые генотипы. Для создания новых благоприятных комбинаций признаков (генотипов) применяют гибридизацию.

Гибридизация (от лат. hybrida — помесь) — скрещивание разнородных в генетическом отношении особей. Её сущность состоит в слиянии генотипически разных половых клеток и в развитии из зиготы нового организма, сочетающего наследственные признаки обоих родителей. Таким образом, гибридизация основана прежде всего на комбинативной изменчивости организмов. Различают внутривидовую и межвидовую (отдалённую) гибридизацию.

Внутривидовая гибридизация — скрещивание особей одного вида (сорта, породы). Применяют близкородственное скрещивание и скрещивание неродственных особей.

Близкородственное скрещивание (инбридинг) (например, самоопыление у растений) ведёт к повышению гомозиготности, что, с одной стороны, способствует закреплению наследственных свойств, но с другой — ведёт к снижению жизнеспособности, продуктивности и вырождению.

Скрещивание неродственных особей (аутбридинг) позволяет получить гетерозисные гибриды. Если сначала вывести гомозиготные липни, закрепив желательные признаки, а затем провести перекрёстное опыление между разными самоопыляющимися линиями, то в результате в ряде случаев появляются высокоурожайные гибриды. Явление повышенной урожайности и жизнеспособности у гибридов первого поколения, полученных при скрещивании родителей чистых линий, называется гетерозисом.

Основная причина эффекта гетерозиса — отсутствие проявления вредных рецессивных аллелей в гетерозиготном состоянии. Однако уже со второго поколения эффект гетерозиса быстро снижается.

Межвидовая (отдалённая) гибридизация — скрещивание разных видов. Используется для получения гибридов, сочетающих ценные свойства родительских форм (тритикале — гибрид пшеницы и ржи, мул — гибрид кобылы с ослом, лошак — гибрид коня с ослицей). Обычно отдалённые гибриды бесплодны, так как хромосомы родительских видов отличаются настолько, что невозможен процесс конъюгации, в результате чего нарушается мейоз.

Преодолеть бесплодие у отдалённых гибридов растений удаётся с помощью полиплоидии. Восстановление плодовитости у гибридов животных более сложная задача, так как получение полиплоидов у животных невозможно.

6. Клеточная и генная инженерия. Клонирование

Биотехнология — методы и приёмы получения полезных для человека продуктов и явлений с помощью живых организмов (бактерий, дрожжей и др.). Биотехнология открывает новые возможности для селекции. Её основные направления: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия.

Микробиологический синтез — использование микроорганизмов для получения белков, ферментов, органических кислот, лекарственных препаратов и других веществ. Благодаря селекции удалось вывести микроорганизмы, которые вырабатывают нужные человеку вещества в количествах, в десятки, сотни и тысячи раз превышающих потребности самих микроорганизмов. С помощью микроорганизмов получают лизин (аминокислоту, не образующуюся в организме животных; её добавляют в растительную пищу), органические кислоты (уксусную, лимонную, молочную и др.), витамины, антибиотики ит.д.

Клеточная инженерия — выращивание клеток вне организма па специальных питательных средах, где они растут и размножаются, образуя культуру ткани. Из клеток животных нельзя вырастить организм, а из растительных клеток можно. Так получают и размножают ценные сорта растений. Клеточная инженерия позволяет проводить гибридизацию (слияние) как половых, так и соматических клеток. Гибридизация половых клеток позволяет проводить оплодотворение «в пробирке» и имплантацию оплодотворённой яйцеклетки в материнский организм. Гибридизация соматических клеток делает возможным создание новых сортов растений, обладающих полезными признаками и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды.

Генная инженерия — искусственная перестройка генома. Позволяет встраивать в геном организма одного вида гены другого вида. Так, введя в генотип кишечной палочки соответствующий ген человека, получают гормон инсулин. В настоящее время человечество вступило в эпоху конструирования генотипов клеток.

Клонирование организмов — получают клон растений с одинаковым генотипом (растения можно выращивать из одной клетки). При клонировании животных из яйцеклетки удаляют ее ядро, и в нее пересаживают ядро соматической клетки генетически ценного организма. Развивающийся зародыш пересаживают в матку любой самки того же вида. Так получена овца Долли.

Это конспект по биологии для 10-11 классов по теме «Методы селекции». Выберите дальнейшее действие:

Источник