- Государственное регулирование экономики

- Государственное регулирование экономики – определение термина

- Роль государства в экономике

- Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

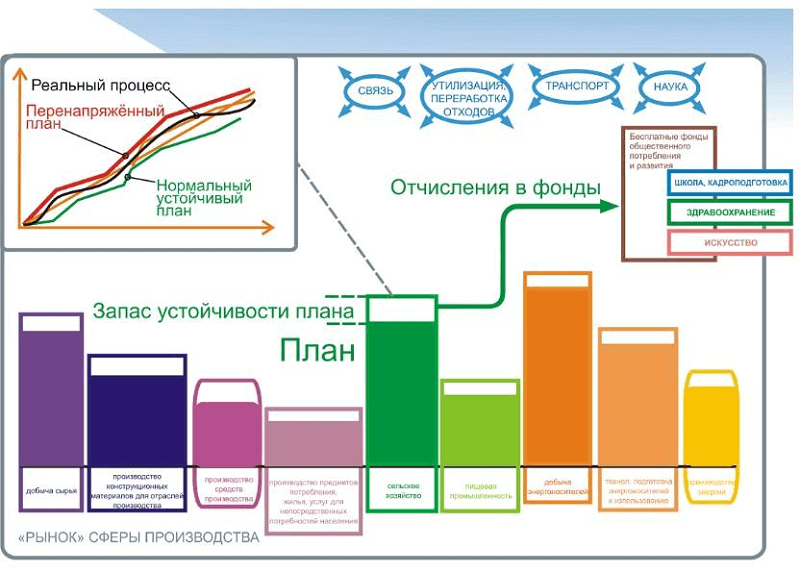

- Структурное направление экономической политики. Основные направления экономической политики государства. Инструменты реализации экономической политики

- 4. Экономическая политика государства

- Истоки формирования экономической политики

- Содержание и направления экономической политики

- Субъекты экономической политики

- Инструменты реализации экономической политики

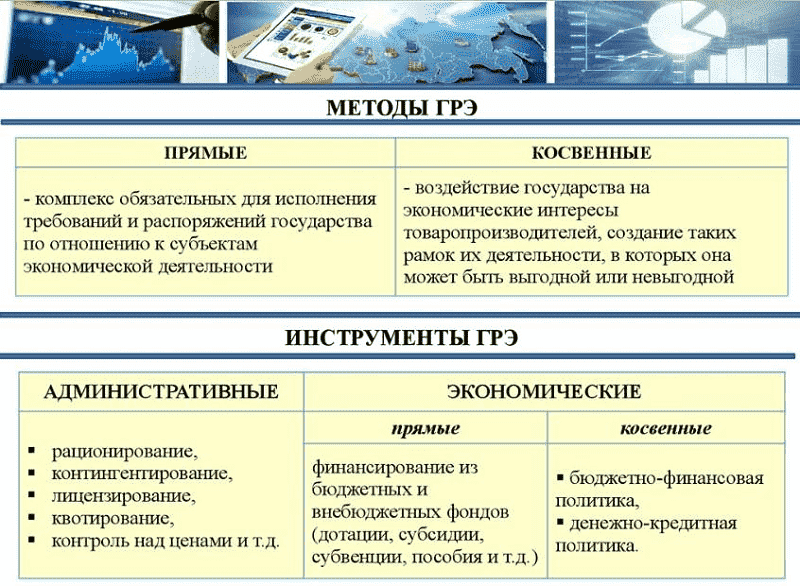

- Классификация методов экономической политики

- Административные меры

- Экономические меры

- Институциональные меры

- Применение методов реализации экономической политики

- Примечания

Государственное регулирование экономики

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

—>

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Источник

Структурное направление экономической политики. Основные направления экономической политики государства. Инструменты реализации экономической политики

4. Экономическая политика государства

Экономическая политика — это совокупность предпринимаемых государством мер воздействия на экономические процессы для реализации поставленных целей. Государственное регулирование — основа механизма реализации экономической политики — представляет собой систему прямых и косвенных методов воздействия государства, способных кардинальным образом изменять состояние спроса и предложения на рынке для реализации целей экономической политики. Таким образом, экономическая политика представляет более широкое понятие, включая процесс определения целей политики, политическую процедуру разработки и реализации политики и государственное регулирование.

Процесс разработки экономической политики начинается с определения ее целей на основе научного анализа состояния и перспектив социально-экономического развития. В большинстве стран мира преобладают четыре цели: стабильный рост национального объема производства, поддержание определенного уровня занятости, стабилизация уровня цен, поддержание равновесного сальдо внешнеторгового баланса.

Постановка цели поддержания стабильного роста, национального объема производства предполагает, что ежегодно будет обеспечиваться рост выпуска продукции.

Поддержание определенного уровня занятости означает, что с помощью мер государственного регулирования в обществе каждый желающий может получить работу, находит ее (в соответствии со своим индивидуальным выбором) и получает за это заработную плату. В качестве меры достижения поставленной цели служат процент безработных и отношение числа незанятых рабочих мест к численности безработных.

Стабилизация уровня цен способствует тому, что основным фактором ценообразования является конкурентный рынок, а темп роста цен поддерживается на нормальном уровне. Для того чтобы определить степень достижения поставленной цели, уровень цен измеряется с помощью индекса стоимости жизни.

Поддержание равновесного сальдо внешнеторгового баланса означает, что государство следит за тем, чтобы изменение объемов экспорта и импорта не носило резкий характер, так как это может негативно сказаться на количестве денег в обращении.

Цели экономической политики. Цели экономической политики реализуются с помощью применения государством набора инструментов государственного регулирования, рассмотренных выше.

Экономическая политика государства осуществляется административно-правовыми (оказывающими прямое воздействие) и экономическими (оказывающими косвенное воздействие) методами. Применение инструментов экономической политики может оказывать активизирующее и ограничительное воздействие на поведение экономических субъектов.

Важно как можно более точно знать не только характер воздействия каждого инструмента на цель, но и количественные параметры этого воздействия. Эта проблема решается на основе составления целевой функции экономической политики — упорядоченного множества целей, применяемых для их реализации инструментов, и влияющих на взаимодействие целей и инструментов рыночных факторов.

Общий вид функции:

где У; (i = 1, . k ) — i-ая цель экономической политики; в X., . X s — множество инструментов экономической политики;

Z i , . Z n — множество рыночных факторов, оказывающих влияние на процесс реализации экономической политики.

Важным требованием к разработке экономической политики является так называемое «неравенство Тинбергена»: количество целей не должно превышать количество применяемых государством инструментов. В противном случае у государства не хва-| тит ресурсов для реализации поставленных целей.

Инструменты экономической политики оказывают на цели мультипликативное влияние. Степень воздействия каждого xi -то инструмента на yi — ую цель определяется с помощью показателя мультипликатора экономической политики ( mif ) — показателя эффективности воздействия xi -то инструмента на yi — ую цель: d y , тц = d xj .

Система рассчитанных мультипликаторов дает общее представление о действенности экономической политики. Показатель «эластичности мультипликатора экономической политики» (Е у х )

определяет, на сколько процентов изменится значение цели У i при изменении инструмента xi на 1%.

При разработке варианта экономической политики важно не только правильно определить, какое влияние окажет тот или иной инструмент на цель, но и верно рассчитать, когда это произойдет. Для этого необходимо учитывать наличие лаговой структуры экономической политики. Она включает: «лаг признания» (промежуток времени, необходимый для осознания политиками насущности соответствующей проблемы регулирования); «лаг решения» (промежуток времени, необходимый для принятия решений о запуске регулирующих механизмов); «лаг конкретных действий» (время конкретных действий государственных институтов по включению соответствующих инструментов); «промежуточный лаг» (включает промежуток времени между изменением текущего инструмента и совокупного инструмента экономической политики); «лаг воздействия» (время непосредственного воздействия инструмента на цель).

При оценке воздействия инструмента экономической политики на цель следует учитывать не только время этого воздействия но и то, как мощность воздействия распределяется во времени. Если возможный отрицательный эффект воздействия больше возможного положительного эффекта, то от процесса регулирования целесообразно отказаться.

Центральным пунктом дискуссий по поводу экономической политики является применение теории колебаний экономики к разработке вариантов экономической политики. Содержание дискуссии сводится к двум проблемам: должна ли денежная и бюджетно-налоговая политика играть активную роль в стабилизации экономики или их роль должна заключаться в приспособлении к текущим экономическим колебаниям («активный» или «пассивный» характер экономической политики) и следует ли в процессе реализации экономической политики придерживаться определенного курса или же политические деятели должны по собственному усмотрению оперативно реагировать на изменение условий («твердый» или «дискреционный» курс).

В пользу активного характера экономической политики приводятся следующие аргументы. Для периодов спадов характерны высокий уровень безработицы и низкий уровень доходов. Модель совокупного спроса и совокупного предложения показывает, каким образом шоковые потрясения вызывают спады, как меры денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики могут предотвратить такие спады, оперативно реагируя на соответствующие шоки. Поэтому отказываться от применения таких мер неразумно.

Основным аргументом против активной экономической политики является наличие временных лагов, которое осложняет задачи макроэкономической стабилизации. В этом случае лаги делят на внутренний и внешний. Внутренний лаг — это промежуток времени между моментом экономического шока и моментом принятия экономических мер. Внешний лаг — это промежуток времени между моментом принятия мер экономической политики и временем, когда они начнут давать отдачу. Для бюджетно-налоговой политики характерен длительный внутренний лаг. Чтобы пересмотреть бюджетные расходы, нужно согласие президента, правительства, принятие законов и т.д. Денежно-кредитная политика характеризуется длительным внешним лагом.

Сторонники пассивной экономической политики утверждают, что попытки стабилизировать экономику часто оборачиваются ее еще большей дестабилизацией. Сторонники активной экономической политики считают, что наличие временных лагов не снимает необходимость регулирования. В частности, сокращению временных лагов способствуют «автоматические стабилизаторы». Они позволяют тормозить или стимулировать экономический рост без специальных корректировок экономической политики.

Поскольку результаты экономической политики проявляются лишь через определенный промежуток времени, для успешной политики стабилизации важны экономические прогнозы. Подготовка прогноза создает основу для разработки программы государственного регулирования экономики. Этот процесс обычно распадается на четыре этапа. На первом этапе происходит формирование целевой функции. С помощью механизма принятия политических решений определяется очередность целей и их желаемые величины. Задача второго этапа состоит в том, чтобы сформировать пакет вариантов экономической политики, обеспечивающих достижение целей программы. На третьем этапе оцениваются ресурсные обеспечения всех проектов, составляются бюджеты, определяются системы управления и контроля над выполнением программы. На четвертом этапе формулируется критерий, позволяющий оптимизировать выбор одного из вариантов программы.

Направления, формы, методы и механизм государственного регулирования не остаются неизменными. Масштабы государственного регулирования, его конкретные формы, методы существенно различаются по странам. Они отражают историю, традиции, тип национальной культуры, масштабы страны, ее геополитическое положение и многие другие факторы.

Реализация государственного регулирования. Традиционно «веком регулирования» называют период с 1945 по 1970 гг., когда наблюдался резкий рост активности государственного вмешательства в экономику практически во всех странах с рыночной экономикой. «Активизм» проявлялся в массовой приватизации частных и образовании государственных предприятий, росте доли государственных расходов в национальном доходе, а также в росте масштабов и глубины государственного регулирования.

70-е годы называют переходным периодом. Закончился «золотой век» мировой экономики, многие, если не все развитые страны Запада, прошли период промышленного кризиса, снизилась их конкурентоспособность по сравнению с Японией и Восточно-Азиатскими странами. Обострились проблемы занятости, другие социальные проблемы. Политически произошел сдвиг вправо, который обусловил существенное сокращение государственного вмешательства и широкое применение рыночных принципов. Соответственно в науке активизировались «рыночные» теории, усилилось мнение, что государственное регулирование не улучшает эффективность, а иногда даже ухудшает ее. Во многих развитых странах возникла серьезная переоценка человеческих и природных издержек промышленного роста, активизировались политические течения, которые защищали сокращение такого рода издержек. В результате все больше распространялись социальные цели регулирования (защита потребителей, трудовые стандарты, защита окружающей среды), которые ранее уступали экономическим проблемам.

Дерегулирование. Период времени с начала 80-х годов и по настоящее время называют веком дерегулирования: многие страны существенно перестраивают свои отношения между государством и экономикой, включая реформу регулирования, уменьшение расходов бюджета, приватизацию. В это время вновь актуализируются теории, базирующиеся на принципах признания «провалов государства». Проблемы развивающихся стран дискредитировали их модели экономического менеджмента, базирующиеся на кейнсианском совокупном спросе и государственном регулировании. Более того, появилось мнение, что именно государственное регулирование повинно в отставании ряда развитых стран от Японии и Азиатских стран.

Постепенное дерегулирование проявлялось в разных странах через сокращение государственных расходов, продажу государственного имущества (приватизацию), введение коммерческих критериев к действию общественных предприятий и обеспечению благосостояния. Вводились «более рыночные» методы регулирования, такие как франчайзинг, разделение рынка между субмонополиями (региональными монополиями) и использование их сравнительных преимуществ регулирующим органом для реализации общей цели.

Таким образом, по мере совершенствования общества, с изменениями в структуре производства, сдвигами в материально-технической базе, актуализаций тех или иных сфер в жизни общества происходит обогащение, уточнение функций государства. В этом смысле дерегулирование, получившее практическую реализацию и теоретическое обоснование в современных условиях, нельзя рассматривать как устранение государственного регулирования, а скорее как адекватное определенному этапу экономического развития изменение роли, функций государства, форм и методов государственного регулирования.

Этот процесс идет по следующим направлениям:

последовательный переход от прямых к косвенным методам регулирования экономики;

резкое усиление социальных функций государства, его роли в регулировании социальных процессов, определение прожиточного минимума, продолжительности рабочего времени; решение сложных социальных проблем, таких как комплекс взаимоотношений между трудом и капиталом, социальное партнерство;

уменьшение неоправданной дифференциации в доходах населения; обеспечение стабильности в обществе. Роль государства качественно различается на этапах становления и формирования рыночной экономики и в условиях уже сложившейся, хорошо отлаженной и отрегулированной экономики рыночного типа.

В странах с переходной экономикой государственное вмешательство должно не только регулировать рынки, но и способствовать их созданию, поскольку права собственности не стабильны, четко не определены и не защищены, не существует эффективных законодательных границ предпринимательского поведения.

В условиях рынка рациональная экономическая политика требует учета двойственной природы государства как субъекта как противоречивого фактора экономического развития. Будучи основой нивелирования «провалов» рынка, оно демонстрирует в практике реализации экономической политики «провалы» государства. Основными причинами «провалов» государства являются: невозможность агрегирования общественных предпочтений, отсутствие конкуренции, несовершенная, с точки зрения выявления истинных общественных предпочтений, парламентская процедура принятия решений, бюрократия, поиск «политической ренты», лоббизм, эффект «рационального игнорирования» и другие.

Поэтому современное теоретическое понимание роли государства заключается в актуализации поиска стратегий эффективного его воздействия на экономические процессы. Важными факторами стратегии перехода к «эффективному» государству являются: структуризация целей политики в рамках текущего периода и долгосрочной перспективы; соизмерение действий государства с потенциалом и мультипликативным эффектом регулирования; общественная оценка издержек регулирования и возможных искажающих последствий как основа максимизации функции общественного благосостояния.

По мере становления гражданского общества все большую значимость приобретают общественные институты: различного рода соглашения, конференции, ассоциации-союзы промышленников, предпринимателей, банкиров, торгово-промышленные палаты, профессиональные союзы, многочисленные институты социального партнерства, общества потребителей, экологические движения, — которые не являются в чистом виде ни институтами государства, ни рынка, но выступают реальными участниками и субъектами регулирования экономических и социальных процессов.

Экономическая политика государства (Economic policy ) — это набор инструментов, рычагов, мер и действий правительства страны, оказывающих влияние на развитие макроэкономических показателей для достижения общественно значимых целей.

В настоящее время, в отличие от XIX века, государство на всех уровнях включено в экономическую систему. Но и сегодня не утихают споры о границах, формах, методах государственного вмешательства в экономику. Удачно сформулировал проблему французский поэт П. Валери: «Сильное государство подавляет нас, а при слабом мы погибнем «. Правительство выполняет множество политических, социальных и экономических функций. Для их выполнения используется набор инструментов, рычагов, мер, оказывающих влияние на деловую активность, уровень занятости, дифференциацию доходов и т.д. В XX веке активность государства как субъекта экономических отношений нарастала, что было вызвано Великой депрессией, мировыми войнами, соревнованием с социализмом .

К факторам, определяющим масштабы, формы, методы вмешательства государства в экономическую жизнь, можно отнести: менталитет населения, определяемый национальными, культурными традициями, этическими нормами; уровень экономического развития страны; степень открытости экономики; уровень технологического развития; традиции, опыт, квалификацию аппарата государственного управления.

В экономической теории выделяется два противоположных подхода к пониманию роли государства в экономике: классический (либеральный) и кейнсианский (этатический).

По мнению Кейнса, только экономика полной занятости может считаться равновесной и эффективной. Причиной безработицы Кейнс считает недостаток так называемого «эффективного спроса», который коренится в психологии людей, в их склонности к сбережению. (Кейнс сформулировал психологический закон, суть которого заключается в следующем: с ростом доходов увеличивается потребление, но в не той степени, как увеличивается доход ). Компенсировать этот недостаток необходимо путем проведения активной бюджетно-налоговой политики и кредитной политики. В этот же период представители институционально-социальной школы обосновывают необходимость проведения активной социальной политики государства, антимонопольного, правового регулирования экономической деятельности.

Государственное вмешательство в экономику получило широкое распространение с середины 30-х годов XX века практически во всех развитых странах. Вводятся государственные пенсионные системы и различные формы помощи лицам с доходом ниже определенного уровня, поскольку перераспределение доходов (снижение доходов богатых и повышение благосостояния бедных) стало рассматриваться как важная задача экономической политики государства. Для поддержания доходов граждан и уровня занятости в периоды циклических спадов предлагались программы общественных работ и выплат пособий безработным. Разрабатывается система прогрессивного налогообложения с резко выраженной возрастающей шкалой. В годы Второй мировой войны за счет бюджета строятся предприятия, в ряде стран в послевоенный период проводилась национализация — формируется государственный сектор.

Возрастание роли государства в 30-х годах XX века объясняется концепцией больших экономических циклов (циклов Кондратьева). На 30-е годы приходится начало четвертого большого экономического цикла. Происходит бурное развитие многих отраслей, определивших современную экономику: сельскохозяйственное машиностроение, общее машиностроение, автомобилестроение, другие, что потребовало развития инфраструктуры (строительство дорог, портов, систем связи). Выдвинутая П. Самуэльсоном и Р. Масгрэйвом концепция «общественных благ» доказывала, что именно государству необходимо осуществлять предложение целого ряда товаров, которые важны для экономики страны в целом, т.к. сам рынок в отдельности не в сотоянии обеспечить данные товары в необходимом объеме. У частного сектора нет абсолютно никаких стимулов осуществлять производство «общественные блага», т.к. их потребляют все без исключения, независимо от того, оплачивают они их или нет.

В основу расширения роли общественного сектора в таких сферах, как здравоохранение, образование, наука, транспорт, подготовка кадров и других, легла концепция «экстерналий». Государство может влиять на частный сектор с помощью субсидий (предоставляемых непосредственно или через налоговые льготы), предложения некоторых товаров через общественный сектор или путем законотворчества.

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что из-за больших масштабов некоторых видов деятельности или проектов требуются такие ресурсы и знания, которые могут быть сконцентрированы и мобилизованы только правительством. Для осуществления деятельности частного сектора нужна информация, имеющаяся только в общественном секторе (то есть если бы не было государства и соответствующих органов, то издержки частного предпринимателя по сбору и обработке информации значительно бы превышали потенциальную пользу от нее).

Экономическая политика большинства стран Запада примерно до середины 70-х годов XX века строилась на постулатах кеинсианской теории. Но чрезмерное вмешательство государства в экономику привело к ограничению рыночных начал. К 70-м годам страны столкнулись с проблемами снижения эффективности экономики, темпов научно-технического прогресса, обострением кризисных процессов, ростом инфляции , социального иждивенчества, бюрократизма и т.п. Это привело к поиску альтернативных вариантов регулирования экономической жизни. Происходит отказ от идей Кейнса и усиливается стремление восстановить рыночное саморегулирование, то есть в функциях правительства осуществляется переход от замещения рынка к его дополнению и поддержке.

В 80-х годах большинство стран начинает проводить экономические реформы, включающие:

- приватизацию государственных предприятий, ориентированную на стимулирование конкуренции и повышение эффективности производства;

- отмену импортных пошлин и количественных ограничений во внешней торговле, что делает ее более чувствительной к изменениям в относительных ценах;

- либерализацию регулирования кредитов и процентных ставок, что ведет к восстановлению важных распределительных функций кредитного рынка;

- сокращение регулирования цен и других ограничений на свободу экономической деятельности, поскольку регулируемые цены всегда искажают рыночные связи, снижая экономическую эффективность и стимулируя рентоориентированное поведение;

- субсидирование товаров первой необходимости приводит к уменьшению цен, в ряде случаев они сокращаются до такой степени, что возникает ажиотажный спрос и растрата ресурсов.

Экономические реформы направлены, на поощрение предпринимательской активности и преодоление социального иждивенчества. Практика всех стран показала, что условием экономического прогресса является рыночное саморегулирование. В то же время ни в одной стране экономика не функционирует без воздействия государства.

Исторический опыт показал, что «альтернативы экономике как демократическому регулируемому рыночному хозяйству нет » (Я. Певзнер, российский экономист), что рыночный подход является всеобъемлющим, он применим ко всему (Г. Беккер, американский экономист), в том числе и к человеческому поведению, к действиям государства.

Главным отличительным признаком государства является право принуждения. «Принуждать — пишет П. Хейне в замечательной книге «Экономический образ мышления», — значит склонять людей к совместной деятельности, ограничивая свободу их выбора «. Принуждение сочетается с убеждением. Но этим правом обладает и рынок (например, с помощью рекламы). Принуждая, государство обеспечивает согласование действий граждан, дополняя добровольный обмен, основанный на соблюдении прав собственности. Условием успеха в достижении личных интересов является максимизация предельной выгоды от тех или иных действий и минимизация предельных издержек . Государство своим принуждением способствует:

- увеличению положительных экстерналий (внешних выгод), побуждая людей действовать во имя общих интересов;

- снижению трансакционных издержек, что увеличивает выгоду для всех участников сделок;

- уменьшению затрат, увеличению выгод для граждан, создавая четко действующую систему правосудия, систему национальной обороны, строя дороги и школы.

Однако государственное принуждение не может быть единственной основой согласования интересов и действий граждан. Последние через механизм согласования, лоббирования и другое могут воздействовать на решения, принимаемые законодателями и правительством. Отдельные решения могут формироваться под воздействием «групп давления». Следовательно, решения государства могут быть неэффективными, не соответствовать долговременным интересам общества, что объясняется рядом причин.

- Ошибки со стороны политиков. Одни из них не имеют соответствующего образования и слабы в экономических материях; другие оказываются рабами, как отмечал Кейнс, отживших свое экономических теорий; третьи преследуют свои интересы, например, стремление выиграть следующие выборы; четвертые руководствуются своими представлениями об общественных интересах. Например, в западных странах до 90-х годов мало внимания уделялось вопросам финансового федерализма и обеспечения согласованности экономической политики в пределах отдельно взятой страны.

- Последствия прежних решений. Текущая экономическая политика в значительной мере определяется решениями предшествующего правительства, которые создают условия, отличающиеся от тех, что предпочли бы иметь действующие политики. Оказывается, что значительно проще принимать решения об увеличении социальных, налоговых и других льгот, чем об их уменьшении, о расширении размеров госаппарата, чем об его сокращении.

- Недостаточное владение инструментами экономической политики, различиями между интересами управляющих и управляемых. Инструменты экономической политики находятся под полным контролем государственного руководства, полагающегося на четкую и эффективную работу госслужащих, выполняющих принятые наверху решения. Однако бюрократия может быть неэффективной или коррумпированной, способна искажать полученные директивы или использовать инструменты экономической политики в своих узких интересах.

Таким образом, государство призвано не подменять рынок, а сосредоточить усилия на повышении эффективности всех рынков с помощью следующих мер:

- открытие внутреннего рынка для иностранных фирм (развитие иностранной конкупенции);

- запрет и отмена необязательных или неэффективных экономических норм;

- развитие информационного обеспечения участников рынка;

- создание регулирующих органов, эффективно обеспечивающих потребителей всей необходимой информацией, а также устанавливающих прозрачные и равные для всех участников рынка правил игры.

Государство должно стимулировать конкурентное поведение, борясь с монополизмом и поощряя увеличение числа участников рынка, поддерживая малое предпринимательство, венчурный (рисковый) бизнес.

Итак, можно выделить два основных типа (модели) экономической политики государства в смешанной экономике: активная (кейнсианская) макроэкономическая политика и пассивная (либеральная, классическая) макроэкономическая политика. В кейнсианской модели основным средством воздействия государства на экономику является фискальная политика, в классической — монетарная политика.

При этом могут использоваться прямые и косвенные формы экономической политики. К формам прямого регулирования можно отнести:

- Законотворческая деятельность и прямой административный контроль, осуществляемый специальными органами государства: за качеством пищевых продуктов и лекарств, за операциями на рынке ценных бумаг, за соблюдением техники безопасности и охраны труда, за соблюдением экологических норм и правил, за соблюдением антимонопольного законодательства и многие другие.

- Государственное производство. Во всех развитых странах существует более или менее значимый по своим масштабам государственный сектор. Его размеры могут служить критерием экономической роли государства, хотя он не абсолютен. Государственное предпринимательство осуществляется в отраслях инфраструктуры, развитие которых требует больших капиталовложений при крайне медленной оборачиваемости капитала (сооружение и содержание дорог, портов, каналов, аэродромов, водопроводов, систем связи, электросети и др.). Велика роль государства в развитии и содержании не только производственной, но и социальной инфраструктуры. В основном государству принадлежат школы, большая часть высших учебных заведений, значительное число больниц, спортивных сооружений и т.д. Государство имеет предприятия, производящие товары и услуги, но может быть и совладельцем фирм.

- Национализация и приватизация объектов собственности, замораживание цен и заработной платы, к чему может прибегать государство в кризисные периоды.

- Трансферты, дотации, субсидии, субвенции. Государственное кредитование и страхование частных фирм, хотя и связаны с фискальной политикой, также могут рассматриваться как формы прямого вмешательства государства. С помощью этих инструментов государство, используя силу принуждения, перераспределяет доходы от богатых налогоплательщиков к бедным, от более развитых субъектов, регионов к более отсталым.

- Государственный долг, под которым понимается вся сумма обязательств перед внешними и внутренними кредиторами. Долгосрочные государственные заимствования на внутреннем и внешнем финансовых рынках перераспределяют доходы между поколениями: часть потребностей текущего поколения удовлетворяется за счет будущих, вынужденных без своего на то согласия погашать этот долг.

- В настоящее время, в условиях нарастания экологического кризиса все большее значение приобретает использование административно-законодательных мер экономико-экологического регулирования, предусматривающих экологическую экспертизу, нормирование выброса вредных веществ в атмосферу, почву, воду и жесткий контроль за их соблюдением.

К формам косвенного регулирования относятся главным образом фискальная и монетарная политика государства.

Фискальная (бюджетно-налоговая политика) — политика воздействия на совокупный спрос посредством изменения расходов и доходов государства с целью изменения объема национального производства, обеспечения полной занятости.

Монетарная политика — политика стимулирования сбалансированного экономического роста посредством определения оптимальных темпов роста денежного предложения.

Основные направления экономической политики государства:

- фискальная (бюджетно-налоговая) политика;

- монетарная (денежно-кредитная) политика;

- социальная политика;

- внешнеэкономическая политика.

Если целью экономической политики является сглаживание циклических колебаний, то такая политика получила название антициклической. Если упор делается на борьбу с инфляцией, то макроэкономическая политика является антиинфляционной. В конкретной исторической обстановке государство может проводить промышленную, аграрную политику, политику занятости (политику борьбы с безработицей), политику доходов. В зависимости от поставленных целей будут выбираться те или иные инструменты, методы фискальной и монетарной политики.

Определив цели, приоритеты, основные направления экономической политики, государство регулирует экономику, используя методы регулирования (методы экономической политики): прогнозирование развития экономики, введение экономических нормативов, установление налоговых ставок, определение размеров денежной эмиссии, разработка государственных программ и их финансирование, поддержание курса национальной валюты, установление квот на экспорт и импорт отдельных продуктов, определение прожиточного минимума, размеров минимальных пенсий, минимальной ставки заработной платы и многое другое.

Основы экономической теории. Курс лекций. Под редакцией Баскина А.С., Боткина О.И., Ишмановой М.С. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000.

Экономическая политика содержит нормативный и позитив компоненты; первый, отвечающий на вопрос — как должно быть? — предлагает правовые нормативы, обязательные для исполнения (налоги, бюджет и др.); второй, склоняющий нас к размышлениям над тем, что происходит? — побуждает к косвенным методам воздействия (процентная ставка, валютный курс и др.). Соотношение между этими компонентами экономической политики может быть различным.

Взаимодействие универсального и национального в экономической политике заставляет вспомнить о гносеологическом сочетании, порой весьма противоречивым, между формами и содержанием.

Экономическая политика — это роль государства в экономике, она призвана обозначить и ясно выразить совокупную волю общества; она находит свое воплощение в решениях и действиях правительства; может корректировать экономические процессы.

Экономическая политика — это проводимая государством, правительством страны генеральная линия экономических действий, придание желаемой направленности экономическим процессам, воплощаемые в совокупность предпринимаемых государством мер, посредством которых достигаются намечаемые цели и задачи, решаются социально-экономические проблемы. В экономической политике находит непосредственное отражение реализуемый правительством страны курс. По своему замыслу экономическая политика призвана выражать, воплощать цели, задачи, интересы страны, государства и народа. В то же время, поскольку толкователем, интерпретатором целевых социально-экономических установок государства является правительство, то в государственной экономической политике находят достаточное отражение интересы, позиции, взгляды самого правительства и тех кругов, лиц, от которых оно зависит, с которыми непосредственно связано.

Экономика стран мира развивается циклически, в ней происходят колебательные процессы, волнообразные движения. С периодом в несколько лет или даже десятилетий фаза экономического роста, подъема деловой активности сменяется фазой снижения макроэкономических показателей роста, возникновения экономического спада, уменьшения спроса и предложения, угасания предпринимательской активности. Соответственно, принято выделять, различать такие последовательно сменяющие друг друга фазы экономического цикла, как подъем (экономический рост), высокая экономическая конъюнктура (экономический бум). Спад (рецессия, экономический кризис, стагнация, стагфляция), низкая экономическая конъюнктура (депрессия).

В зависимости от того, в какой фазе находится национальная экономика, формируется тот или иной тип экономической политики правительства, государства. Чаще всего индикаторами, на которые реагируют конструкторы государственной экономической политики, являются величина и динамика валового внутреннего продукта, совокупного спроса и предложения, доходов и потребления, цен, занятости и безработицы.

Экономическая политика тесно связана с государственной внутренней и внешней политикой и даже с государственной идеологией, с военной политикой. Экономическая политика воплощает в себе политические взгляды правительства, политическую доктрину государства и в то же время она призвана способствовать созданию экономических предпосылок, экономического базиса проведения государственной политики. Так что политические силы страны, политические партии, движения способны оказывать ощутимое влияние на экономический курс государства, проводимую экономическую политику.

Социальные аспекты экономической политики проявляются в том, что правительство, принимая экономические решения, формируя бюджет, выделяя государственные ассигнования, вынуждено учитывать социальную реакцию разных слоев населения, в особенности ведущих групп. Различные формы социальных протестов способны иногда оказывать решающее воздействие на отдельные элементы планируемой и проводимой в стране государственной экономической политики.

Намечаемая экономическая политика находит самое яркое проявление в структуре планируемого государственного бюджета, в целевых государственных программах, в государственных законах, в параметрах социальной защиты и поддержки нуждающихся. В условиях государственного кредитования, в ставках государственного налогообложения и предоставляемых льготах, в государственном воздействии на экспорт и импорт, в величинах внешнего и внутреннего государственного долга. Зачастую экономическая политика характеризуется не только тем, что зафиксировано в государственных планах и программах, но и текущими, принимаемыми по ходу дела решениями правительства, проводимыми крупными оперативными мероприятиями. Необходимость подобных действий, способных заметно деформировать официально декларируемую государственную экономическую политику, обусловлена, прежде всего, нестабильностью социально-экономической, военно-политической, природно-экологической ситуации. Вполне возможны и часто наблюдаются пересмотры экономической политики вследствие допущенных ошибок в ее формировании, изменения позиций правительства либо смены его состава.

В зависимости от временного диапазона действия, продолжительности периода, на который рассчитаны проводимые мероприятия, принято различать краткосрочную и долгосрочную экономическую политику. Долгосрочная политика характерна при относительно устойчивых условиях экономической жизни либо достаточно гарантированных ресурсных возможностях, что позволяет наметить линию экономического поведения на много лет вперед и более или менее строго придерживаться ее. Неустойчивость экономических процессов, непредсказуемость внутренних и внешних условий осуществления хозяйственной деятельности отдает приоритет краткосрочной экономической политике, характеризуемой приданием направленности экономическим действиям на период, характеризуемый примерно годом или даже несколькими месяцами.

Экономическая политика проводится государством посредством использования находящегося в его распоряжении инструментария, совокупности рычагов воздействия на экономические процессы и агентов хозяйственной деятельности. Она реализуется через законы, президентские указы, правительственные постановления и другие нормативные акты, государственные программы, текущие оперативные постановления и решения государственных органов.

Конкретными инструментами проведения государственной экономической политики выступают прежде всего такие фискальные рычаги воздействия, инструменты фискальной политики, как налоги, государственные расходы, трансферты. С помощью фискальных инструментов государство способно изменять величину и направленность денежных потоков в соответствии с преследуемыми целями и намечаемыми для их осуществления мерами.

Наряду с фискальными значительную роль играют кредитно-денежные инструменты экономической политики, такие, как общая масса и доступность денег, кредита, ставки ссудного процента (учетная ставка центрального банка, норма резервирования, другие централизованно устанавливаемые нормативы).

Государство способно использовать такие рычаги экономической политики, как установление предельных (максимальных, минимальных) уровней цен на определенные виды товаров, величин объемов производства и получаемых предпринимательских доходов, а также доходов разных социальных групп, введение запретов и ограничений на отдельные виды экономической деятельности.

Широко используемым инструментом государственной экономической политики в области внешней торговли и внешнеэкономических связей являются экспортно-импортные тарифы, таможенные пошлины, квоты на ввоз и вывоз товаров, капитала.

В зависимости от области государственного воздействия на экономические процессы и способов, инструментов осуществления государственной экономической политики различают разные ее виды. Единой, общепринятой классификации видов экономической политики не существует, разные авторы по-разному называют отдельные ее виды и по-разному формируют общий перечень составных частей экономической политики государства. В укрупненном плане принято выделять фискальную (финансово-бюджетную политику), монетарную (кредитно-денежную), внешнеэкономическую политику. В более широком плане в государственную экономическую политику включают такие ее части, как социальная, структурная, инвестиционная, приватизационная, региональная, аграрная, научно-техническая, налоговая, банковская, ценовая, антимонопольная, природоохранная (экологическая), внешнеэкономическая политика.

Среди основных направлений экономической политики целесообразно выделить следующие направления, которые сегодня актуальны как для стран с развитой рыночной экономикой, так и для России:

- — конъюнктурная политика;

- — политика экономического роста;

- — структурная политика;

- — региональная политика;

- — политика занятости;

- — антиинфляционная политика;

- — инвестиционная политика;

- — социальная политика.

Все эти направления пересекаются, а подчас и противоречат друг другу. Правительство в зависимости от ситуации выбирает приоритеты.

Особое внимание Правительства Российской Федерации в среднесрочной перспективе уделено реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения, а также развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, Правительство РФ намерено разрабатывать меры, направленные на повышение эффективности программ в области социальной политики и совершенствование механизмов предоставления социальной помощи. В этой связи следует обеспечить координацию деятельности всех органов власти, осуществляющих предоставление социальной помощи при реализации соответствующих программ, содействовать повышению региональной и межрегиональной трудовой мобильности.

Планируется продолжить проведение административной реформы и реформы государственной службы, которые направлены на обеспечение публичности и регламентации деятельности государственных органов власти и дальнейшее сокращение их избыточных функций.

Для обеспечения инновационной направленности экономического роста требуется повышение роли научных исследований и разработок, превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста путем создания инновационной системы, формирования рынков инновационного капитала и информационно-консультационных услуг в инновационной сфере. Совершенствования нормативной правовой основы защиты прав на интеллектуальную собственность, кадрового обеспечения инновационной экономики. Необходимо создавать благоприятные условия для внедрения в производство передовых технологий, включая комплексное и сбалансированное развитие инновационной инфраструктуры.

В целях развития российских регионов необходимо перейти от малоэффективного выравнивания экономического развития регионов к созданию условий, стимулирующих субъекты Российской Федерации и муниципальные образования к мобилизации имеющихся ресурсов экономического роста. Это должно достигаться путем повышения эффективности государственного управления, формирования и развития производственных кластеров, совершенствования межбюджетных отношений, направленного на стимулирование проведения реформ в регионах.

Для решения задач, связанных с устранением ограничений инфраструктурного и технологического характера, необходимо развивать транспортную инфраструктуру как условие устойчивого развития экономики, способствующее росту товарооборота, объемов передачи информации, производственных мощностей, изменению структуры экономики. Эта задача может быть успешно решена лишь при активном участии бизнеса.

Развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора будут обеспечены путем создания и совершенствования рыночных институтов, развития малого предпринимательства, обеспечения равной и добросовестной конкуренции. При общем улучшении предпринимательского климата и создании экономических стимулов для межотраслевого перетока капитала будут созданы условия для повышения привлекательности перерабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг.

По оценкам экономистов, представленный прогноз выглядит оптимистично, и для этого есть некоторые предпосылки. Прошлый год, успешный по многим параметрам экономического самочувствия страны, и I квартал 2009г. продемонстрировали ускорение экономики. То, что российская экономика уйдет от роста, основанного на экспорте нефти и газа, и будет строиться на обрабатывающей промышленности и технологиях, можно только приветствовать, считают специалисты.

В прогнозе социально-экономического развития страны на 2010-2013гг. зафиксированы следующие параметры. Прогноз по инфляции на 2010г. составлял 7-8%, на 2011г. — 6-7%, на 2012г. — 5,5-6,5%, на 2013г. — 5-6%. Прогноз по ВВП составляет: на 2014г. — 6,5%, на 2015г. — 6,1%, на 2016 г. — 6%, на 2017г. — 6,2%. При этом глава МЭРТ Герман Греф полагает, что Россия может выйти и на более высокие темпы роста ВВП, чем заложенные в трехлетний прогноз. Это может произойти, если инвестиционная активность предприятий будет выше и цена на нефть превысит официальные ожидания.

Экономисты отмечают, что, повышая прогноз роста экономики, чиновники делают ставку на сильный внутренний инвестиционный и потребительский спрос. По их оценкам, предполагаемые темпы роста экономики в целом выглядят очень правдоподобно: экономика имеет еще громадный резерв для роста, связанный с возможностью повышения её эффективности (снижения энергоемкости, повышения производительности труда и т.п.) и 6% в год представляется нормальным темпом роста для нее.

Высокий потребительский спрос будет способен обеспечить рост в перерабатывающих секторах промышленности. Явно обозначившийся приход иностранных производителей, локализующих те или иные производства, не только вносит вклад в прогнозируемый рост, но и может оказать дополнительное позитивное влияние на экономику. Явных внутрироссийских или внешних угроз для роста, за исключением обвала мировых цен на сырьевые товары, пока не просматривается, однако эта угроза с каждым годом становится менее значимой из-за все той же диверсификации экономики. В то же время, в прогнозе есть несколько моментов, вызывающих вопросы: перспективы нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора выглядят недооцененными, а перспективы не сырьевого экспорта — переоцененными. Многие аналитики также положительно оценивают прогноз социально-экономического развития, подготовленный МЭРТ. И предполагают, что на фоне возможного дефицита рабочей силы одним из приоритетов для правительства должна стать миграционная политика. Высокие темпы роста зарплат и пенсий приведут к дальнейшему росту располагаемых доходов населения, в связи с чем увеличение потребления будет по-прежнему оставаться одним из ключевых факторов роста российской экономики.

Однако, без обеспечения экономической безопасности невозможно решение стоящих перед государством задач, как на национальном, так и международном уровне.

Истоки формирования экономической политики

Рыночная экономика, которая стала основным способом ведения народного хозяйства, в течение последних нескольких столетий претерпела ряд существенных изменений. Основой для рыночных форм проявления экономики явилось внедрение методов массового производства товаров, что было обусловлено переходом на крупное машинное производство . Развитие машинного способа позволило резко снизить затраты на единицу изделия. Удешевление продукции наряду с повышением доходов населения привели к резкому расширению рыночного оборота .

Экономические процессы, происходившие в XVIII и XIX веках создали качественно новую ситуацию в обществе, создав основу для другой взаимосвязи социально-экономических процессов: между рыночным и государственным механизмами. Развитие хозяйственной системы на определенном этапе стало нуждаться в усилении поддерживающих и корректирующих мер государства.

Решающим уроком для всей рыночной системы явился мировой экономический кризис -1933 годов . Итогом этого урока стал вывод о том, что роль государственного участия необходимо поднять на новый качественный уровень, найти более эффективный вариант взаимосвязи двух социально-экономических явлений (рынок и государство). В условиях динамичного развития рынка государственные меры должны были выйти за рамки невмешательства, нейтрального поведения государства в роли «ночного сторожа». Экономика стала нуждаться в более сложном комплексе государственных мер. Возникло явление, получившее название «экономическая политика» .

Первые пробные шаги в области экономической политики были сделаны ещё в конце XIX века. Примером может служить Германия , опередившая в этом отношении многие страны. По инициативе Отто фон Бисмарка было приняты законы, на основе которых возникла новая сфера — социальное страхование . В 1883 году в частности, законом было введено страхование по болезни, в 1884 году — страхование от несчастных случаев и, наконец, в 1889 году — страхование по инвалидности для промышленных рабочих и их пенсионному обслуживанию .

Первые попытки реализации экономической политики были связаны со стратегией «точечного воздействия». В этих условиях как относительно самостоятельные направления рассматривались таможенная, аграрная, промышленная и социальная формы политики. Позднее, в начале XX века на смену такому разрозненному подходу пришел вариант комплексного, взаимосвязанного подхода. Экономическая политика приобрела более комплексный общеэкономический характер.

Существенным образом на формирование общеэкономической политики повлияли две мировые войны, с их комплексом политических, социальных и экономических проблем. Вмешательство государства в экономические процессы стало носить не только региональный, но и общеэкономический, а несколько позже международный характер .

Содержание и направления экономической политики

На том или ином этапе экономического развития страны целями экономической политики могут быть:

- Обеспечение стабильного роста национальной экономики;

- Поддержание эффективного размера занятости ;

- Cтабилизацию уровня цен, борьба с инфляцией ;

- Обеспечение сбалансированного внешнеторгового баланса.

Существуют различные подходы и критерии классификации в сфере экономической политики. При подходе на основе отраслевых, институциональных критериев принято выделять следующие направления: промышленное, аграрное, социальное, транспортное, внешнеэкономическое и другие. Основываясь на функционально ориентированном подходе, можно выделить: финансовое, структурное, конъюнктурное, ценовое, валютное и другие направления экономической политики .

Экономическая политика представляет собой совокупность различных направлений, элементов, которые в совокупности и формируют экономическую политику государства. Основными элементами, составляющими экономическую политику являются:

- Инвестиционная политика;

- Политика в области труда и занятости, рынка рабочей силы, регулирования доходов;

- Другие разновидности направлений экономической политики.

Субъекты экономической политики

Субъектами экономической политики могут выступать :

- Государство , включая региональные и местные институциональные образования;

- Негосударственные союзы и объединения.

Государство, являясь главным субъектом экономической политики, обладает властными полномочиями, используя которые, оно связывает интересы различных социальных групп и побуждает их действовать в направлении определённых целей. На уровне законодательной власти происходит обсуждение и законодательное оформление основных направлений экономической политики. Отвечает за её реализацию исполнительная власть — правительство . Правительство, в свою очередь, ставит задачи и передаёт права по реализации экономической политики конкретным органам исполнительной власти.

К негосударственным союзам и объединениям относят институты, имеющие так называемый «общественно-правовой статус». Эти близкие к государству структуры также являются субъектами экономической политики. Им могут передаваться определённые задачи управления, которые изъяты из сферы деятельности государственных управленческих структур. Например, к числу таких институтов в Германии относятся региональные управления по страхованию , Фонд выравнивания бремени, система местных больничных касс. В Швейцарии таковыми являются: агентство по поддержке общественного транспорта , учреждения по противопожарной безопасности .

К негосударственным субъектам экономической политики относятся также различные объединения, выражающие интересы определенных слоёв общества и групп населения. Это могут быть профессиональные союзы , союзы предпринимателей , религиозные и культурные организации. Роль негосударственных субъектов в выработке и реализации экономической политики определяется возможностью оказания влияния (давления) на власть. Интересы частных групп могут не совпадать с целевой ориентацией государства, ставящего на первый план своей деятельности благосостояние общества . В этих условиях между негосударственными субъектами и государством часто возникает открытая борьба за проявление своих властных возможностей.

Помимо государственных институтов и экономических союзов, которые непосредственно участвуют в проведении экономической политики, косвенное влияние на формирование экономической политики могут оказывать определённые группы и институты общества . К ним следует отнести: политические партии и организации , средства массовой информации , влиятельные личности (учёные , политики). Степень влияния этих субъектов на экономическую политику определяется обстановкой в стране, типом политической системы , её структурой.

В целом на основе опыта выработки и реализации экономической политики в разных странах следует сделать вывод о том, что понятие «экономическая политика» шире термина «государственное регулирование». Проводя экономическую политику, государство выступает инициатором, основным звеном, однако при этом оно должно сорганизовать совместные действия всех участников проводимой экономической политики .

Инструменты реализации экономической политики

Реализация экономической политики предусматривает использование совокупности мер, инструментов, которые образуют механизм государственного воздействия на экономику.

Классификация методов экономической политики

Всю совокупность мер воздействия для реализации экономической политики можно разделить на две группы :

- Меры прямого воздействия . Данные методы предполагают, что субъекты экономики принимают решения не самостоятельно, а по указаниям государства. Примеры: налоговое законодательство, правила в области амортизационных отчислений, бюджетные процедуры по государственным инвестициям.

- Меры косвенного воздействия . Суть данных методов состоит в том, что государство не влияет прямо на принимаемые субъектами экономики решения. Оно лишь создаёт условия к тому, чтобы субъекты экономики самостоятельно выбирали экономические решения, которые соответствуют целям экономической политики.

Существует ещё одна классификация методов реализации экономической политики на основе организационно-институциональных критериев. При данном подходе выделяют: административные, экономические и институциональные методы .

Административные меры

Совокупность административных мер регулирующего действия обеспечивается правовой инфраструктурой. Главная функция административных мер состоит в обеспечении стабильной, основанной на праве обстановки в обществе: сохранение прав собственности , защита конкурирующей среды, обеспечение возможностей свободного выбора и принятия экономических решений.

Административные меры, в свою очередь, подразделяются на меры запрета, разрешения, принуждения.

Экономические меры

К экономическим мерам относят действия государства, которые с помощью экономических рычагов в отличие от принудительных мер воздействуют на рыночные отношения . Под этими мерами понимаются различные методы воздействия на совокупный спрос , совокупное предложение , степень централизации капитала, социальные и структурные аспекты экономики.

К экономическим мерам относят:

- финансовую политику , в том числе бюджетную , фискальную политику;

- денежно-кредитную (монетарную) политику;

- экономическое программирование и планирование ;

Институциональные меры

Институциональные меры предполагают создание, поддержание и развитие определённых общественных . При этом под «институтом» понимается словесный символ для лучшего описания группы общественных обычаев. Наличие институтов означает существование в обществе преобладающего и устойчивого способа мышления или действия, который стал привычкой для определённых социальных групп или обычаем для народа. Примеры: «институт права», «институт собственности».

Различными вариантами распространения институциональных форм являются :

- структура органов исполнительной государственной власти , непосредственная задача которых — практическая реализация целей правительства;

- формирование и поддержание объектов государственного сектора экономики , то есть государственной собственности ;

- разработка национальных экономических программ и экономических прогнозов;

- поддержка исследовательских центров по экономике (имеющих разную форму собственности), институтов экономической информации, торгово-промышленных палат, различных экономических советов и союзов, обеспечение функционирования институтов советников, консультантов, экспертных советов по проблемам экономики;

- правовая, информационная поддержка негосударственных структур: предпринимательских и профессиональных союзов ;

- участие в различных формах экономической интеграции , организация регулярных международных встреч по экономическим вопросам (Большая семёрка , большая восьмёрка , большая двадцатка , АТЭС и другие).

Применение методов реализации экономической политики

Применительно к различным направлениям экономической политики могут применяться различные меры достижения целей экономической политики.

В рамках Фискальной (налогово-бюджетной) политики к мерам прямого действия относится изменение государственных расходов. Через правительственные расходы осуществляется финансирование государственного сектора, системы социального обеспечения, делаются закупки на рынке ресурсов, товаров и услуг. Правительственные расходы показывают ту долю национального продукта , которая поступает в совместное пользование всех слоёв населения. Они оказывают большое влияние на динамику ВНП . К мерам экономического воздействия в рамках фискальной политики следует отнести политику изменения налогов (видов, ставок, порядка взимания).

Регулируя капиталовложения, государство оказывает воздействие на темпы и пропорции общественного воспроизводства, используя при этом финансовый и кредитно-денежный механизмы. Вложения осуществляются как за счёт государственного бюджета , местных бюджетов , так и за счет частных инвестиций , которые стимулируются с помощью налоговых льгот.

В рамках денежной политики государство влияет на денежную массу. Государство может оказывать непосредственное воздействие на процентную политику, а тем самым -на инвестиции предприятий и потребление населения. Через инвестиции и потребление государственное регулирование влияет на объёмы и динамику ВНП. Денежная политика оказывает большое влияние роль на инфляцию. Одним их направлений является система антиинфляционных мер, к числу которых может быть отнесена политика регулирования доходов, поскольку она направлена на регулирование денежного спроса населения и организаций.

Социальная политика включает в себя систему индексации доходов, установление прожиточного минимума . Она направлена прежде всего на осуществление определенных программ помощи малоимущим слоям населения. Социальная политика охватывает такие сферы, как образование , медицина , культура , оказание помощи многодетным семьям , регулирование отношений в области занятости.

Политика в сфере внешнеэкономического регулирования включает в себя торговую политику государства, управление валютным курсом , систему тарифных и нетарифных мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности .

Регулирование рынка рабочей силы осуществляется по ряду направлений:

- Установление максимальной продолжительности рабочей недели;

- Установление минимальной величины заработной платы ;

- Установление порядка взносов на нужды социального страхования;

- Государственное стимулирование профессионального обучения и переподготовки кадров.

Государственное регулирование сферы НИОКР позволяет поддерживать высокие темпы научно-технического прогресса , обеспечивать динамичное развитие экономики. Государство в экономически развитых странах финансирует от 40 до 50 % общих затрат на НИОКР, при этом финансовые ресурсы выделяются в форме грантов под конкретный проект.

Каждый из названных инструментов государственного регулирования выполняет свою роль и взаимодополняет другие. Система даёт эффект лишь в том случае, если она применяется комплексно и её составляющие не противоречат друг другу. Если в результате реализации политики цели не достигаются, то возникает эффект, получивший название «Эффект кобры ».

Примечания

- Государственная экономическая политика (рус.) . Словарь экономических терминов. Архивировано

- Экономическая политика (рус.) . Высшая школа экономики. Архивировано из первоисточника 7 сентября 2012. Проверено 3 января 2012.

- Государство и экономическая политика // ISBN 5-691-00945-1

- Экономическая политика: истоки формирования // Экономическая теория: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Д.Камаева. — 8-е изд., перераб. и доп.. — М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 640 с. — ISBN 5-691-00945-1

- Афонцев С.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: «ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЫНОК? (рус.) // Лебедева М.М. Мировая политика и международные отношения на пороге нового тысячелетия: Сборник статей. — М, 2000.

- Субъекты (исполнители) экономической политики // Экономическая теория: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Д.Камаева. — 8-е изд., перераб. и доп.. — М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 640 с. — ISBN 5-691-00945-1

- Инструменты экономической политики государства // Экономическая теория: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под редакцией В.Д.Камаева. — 8-е издание, переработанное и дополненное.. — М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 640 с. — ISBN 5-691-00945-1

В статье: В современном мире количество потребителей банковских.

Чеченская Республика ГУП «Республиканский бизнес-центр» комитета.

Источник