- СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ РАНЕНИЯХ

- Способы остановки кровотечения при черепно мозговых ранениях

- Способы остановки кровотечения при черепно мозговых ранениях

- Общие принципы терапии наружной острой кровопотери

- Травмы головы

- Оказание первой помощи

- Если пострадавший находится без сознания

- Наличие раны и кровотечения

- Если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности костей черепа

- Особенности ранений волосистой части головы

- Первая помощь при травме головы:

СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ РАНЕНИЯХ

КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ НЕПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ

Для непроникающих черепно-мозговых ранений характерны гематомы («шишки»), образующиеся вследствие лимфореи и кровотечения в подкожную клетчатку. Из-за ячеистого строения мягких тканей головы гематомы представляют собой чётко локализованные выпячивающиеся образования, так как мягкие ткани не позволяют распространяться жидкости по плоскости. Также гематомы могут быть расположены под сухожильным шлемом

КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ РАНЕНИЯХ МЯГКИХ ПОКРОВОВ

Ранения мягких покровов головы сопровождаются сильным кровотечением, так как артерии и вены покровов как бы растянуты соединительнотканными тяжами, сращёнными с их адвентицией. При нарушении целостности сосуды зияют и сильно кровоточат. Эта анатомическая особенность определяет и опасность воздушной эмболии — засасывания воздуха в

496 «• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ о- Глава 6

открытые просветы сосудов. Если рану мягких тканей не зашить сразу при первичной обработке, через 5—6 дней вследствие фиброза мышц апоневроза стянуть рану не удаётся.

В силу особенностей хода сосудистых стволов и нервных ветвей разрезы мягких тканей черепа проводят в радиальном направлении. Однако и такое направление разреза не исключает обильного кровотечения из перерезанных анастомозов, не спадающихся вследствие анатомических особенностей. Поэтому перед сколько-нибудь значительным разрезом необходима предварительная остановка кровотечения.

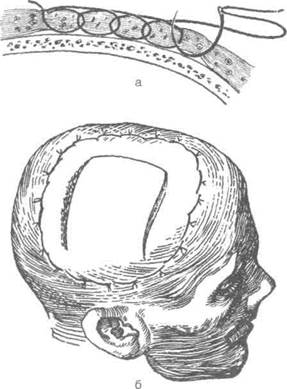

Наложение обкалывающих швов

Вольф рекомендовал для уменьшения кровотечения временное обкалывание обеих главных артерий головы: поверхностной височной (a. temporalis superficialis) и затылочной (a. occipitalis). Наложение непрерывных обкалывающих швов в области операционной раны предложил Хайденхайн, а Хаккер позже модифицировал этот шов (рис. 6-7).

Рис 6-7. Обкалывающие швы. а— по Хайденхайну, 6 — по Хаккеру. (Из: Краткий курс оперативной хирургии с топографической анатомией / Под ред. В.Н. Шевкуненко. — Л., 1951.)

Техника. Область предполагаемого операционного поля обкалывают непрерывным обвиЛ ным швом взахлёстку или окаймляют предшЯ лагаемый разрез двумя рядами швов -I наружным и внутренним (по отношению ж разрезу). При этом иглу проводят до косм включая таким образом в петлю шва все мяг-1 кие ткани с заложенными в них сосудами. Ига I с толстой шёлковой нитью выводят на раса» янии 1,5—2 см от места вкола, а следующий вкол производят с таким расчётом, чтобы заш ватить предыдущий шов. Обкалывающий шон обычно снимают на 8—10-й день.

Хаккер предложил накладывать узловой шом по такому же принципу, но только в одинрщ! кнаружи от предполагаемой линии разреза. При | этом первый и последний швь/ должны захо-1 дить за начало и конец разреза.

Надо иметь в виду, что при стягивании шва I Хаккера или Хайденхайна происходит значительное сужение операционного поля, поэто- ! му обкалывание следует проводить, отступив ! приблизительно 3 см кнаружи от предполагаемой линии разреза.

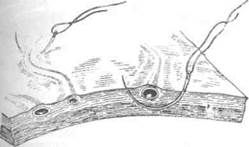

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ СОСУДОВ ТВЁРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кровотечение из сосудов твёрдой оболочки головного мозга останавливают прошиванием и лигированием обоих концов повреждённого сосуда или наложением клипс. Клипирование повреждённых сосудов твёрдой оболочки головного мозга возможно только со стороны рассечённых её краёв, причём клипсами зажимают сосуд вместе с твёрдой оболочкой головного мозга (рис. 6-8).

Рис. 6-8. Схема клипирования сосудов твёрдой оболочки головного мозга.(Из: Угрюмое В.М., Васкин И.С, Абра-кое Л.В. Оперативная нейрохирургия. —Л., 1959.)

Коагуляция сосудов твёрдой оболочки головного мозга нежелательна, так как при коагуляции оболочка мгновенно деформируется (сморщивается), что препятствует в дальнейшем её заживлению. Прошивают сосуды твёрдой оболочки головного мозга тонкой круглой иглой, захватывая при этом всю толщу оболочки в пределах диаметра повреждённого сосуда (рис. 6-9).

Рис, 6-9. Схема прошивания (обкалывания) сосудовтвёрдой оболочки головного мозга.(Из: Угрюмое В.М., ВасшнИ.С, Абрамов Л.В. Оперативная нейрохирургия. —

При продвижении иглы нужно следить за тем, чтобы не повредить иглой подлежащие мозговые сосуды и ткань головного мозга.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ АРАХНОИДАЛЫНЫХ ГРАНУЛЯЦИЙ

Кровотечение из арахноидальных грануляций всегда бывает значительным и даже опасным ввиду трудности гемостаза. Лучше всего в этих случаях быстро осушить рану, а кровоточащую поверхность обильно покрыть кусочками гемостатической губки.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кровотечение из сосудов головного мозга обычно останавливают методом коагуляции повреждённых сосудов. Если повреждена крупная артерия в глубине раны, кровотечение ос-!танавливают наложением клипс на оба конца повреждённого сосуда. Особенно коварно кровотечение из вен головного мозга, впадающих в синус. Если вена крупная, оба её конца I лучше перевязать шёлковой лигатурой. Кли-пирование таких вен менее надёжно, так как

Оперативная хирургия головы -О 497

клипсы иногда незаметно срываются во время операции, что приводит к возобновлению кровотечения.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ СИНУСОВ

При проникающих ранениях черепа иногда возникает опасное кровотечение из верхнего сагиттального, реже — из поперечного синуса. В зависимости от характера ранения синуса применяют различные способы остановки кровотечения. Сначала необходимо проведение первичной хирургической обработки черепно-мозговой раны. Для этого делают достаточно широкое трепанационное отверстие в кости (диаметром 5—7 см), чтобы были видны неповреждённые участки синуса.

Дата добавления: 2016-07-09 ; просмотров: 8903 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Способы остановки кровотечения при черепно мозговых ранениях

Проникающими ранами свода черепа называются раны мягких тканей, кости и твёрдой мозговой оболочки. Если мозговая оболочка не повреждена, даже обширные раны остальных слоев относятся к непроникающим.

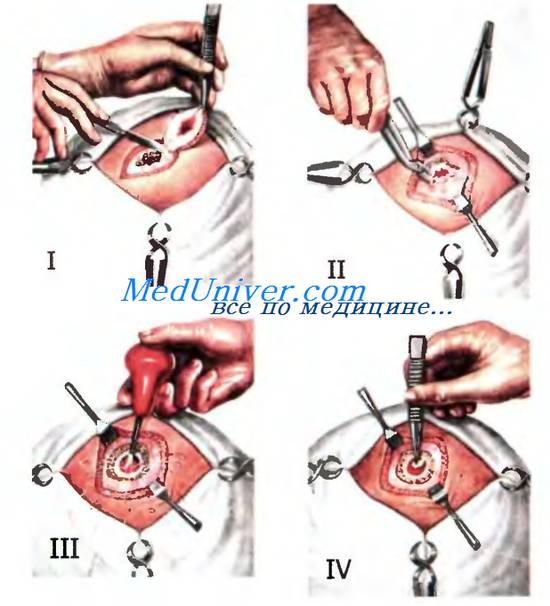

Цель операции при ране на голове — остановка кровотечения, удаление инородных тел и костных отломков, предупреждение развития инфекции в мягких тканях, в костях и в полости черепа, а также предотвращение повреждения мозга, пролабирующего в рану при травматическом отеке.

Волосы вокруг раны тщательно сбривают по направлению от краев раны к периферии. Кожу обрабатывают настойкой йода. Скальпелем экономно иссекают размозженные края раны, отступая от краев раны на 0,5-1 см. Разрезы проводят так, чтобы форма раны приближалась к линейной или эллипсовидной, а рана имела радиальное направление. В таком случае края раны легче свести без натяжения, а их кровоснабжение нарушается минимально.

Для временной остановки (или уменьшения) кровотечения пальцами прижимают края раны к кости, а затем, последовательно ослабляя давление пальцев, кровоточащие сосуды пережимают кровоостанавливающими зажимами Бильрота или типа «москит» с последующей коагуляцией или прошиванием тонким кетгутом.

Крючками или небольшим ранорасширителем растягивают края раны мягких тканей. Удаляют свободно лежащие костные отломки, а связанные надкостницей с неповреждёнными участками кости сохраняют, чтобы после обработки уложить их на место. Обильное кровоснабжение мягких тканей и костей свода черепа обеспечивает их последующее приживление. Если отверстие костной раны мало и не даёт возможности осмотреть рану твёрдой мозговой оболочки до пределов неповреждённой ткани, то костными кусачками Люэра скусывают края кости. Сначала скусывают наружную пластинку, а затем внутреннюю. Через трепанационный дефект удаляют осколки внутренней пластинки, которые могут оказаться под краями трепанационного отверстия (рис. 5.35).

Такое расширение отверстия костной раны или пробного фрезевого отверстия называют резекционной трепанацией черепа. После неё в кости черепа остаётся дефект, который в последующем необходимо закрыть. Для этого предложено множество способов краниопластики.

Остановку кровотечения из диплоических вен производят несколькими способами. Для этого или втирают в губчатую часть кости специальный костный воск, или с помощью кусачек Люэра сдавливают наружную и внутреннюю пластинки кости, ломая таким образом трабекулы. К срезу кости прикладывают марлевые тампоны, смоченные горячим изотоническим раствором хлорида натрия. Кровотечение из поврежденных эмиссарных вен останавливают втиранием воска в костное отверстие, для обнаружения которого отслаивают надкостницу.

После остановки кровотечения отверстие постепенно расширяют до неповрежденной твердой мозговой оболочки. Если твердая мозговая оболочка не повреждена и хорошо пульсирует, ее не следует рассекать. Напряжённая, непульсирующая твёрдая мозговая оболочка тёмно-синего цвета свидетельствует о субдуральной гематоме. Твёрдую мозговую оболочку крестообразно рассекают. Кровь отсасывают, разрушенную мозговую ткань, поверхностно расположенные костные отломки и остатки крови осторожно смывают струёй тёплого изотонического раствора хлорида натрия, который затем отсасывают.

Отыскивают источник кровотечения (чаще всего это средние менингеальные сосуды или повреждённый синус твёрдой мозговой оболочки). Кровотечение из артерии и её ветвей останавливают, прошивая артерию вместе с твёрдой мозговой оболочкой. Так же обрабатывают среднюю менингеальную вену.

Повреждение стенки синуса твёрдой мозговой оболочки — очень серьёзное и опасное осложнение. Оптимальным способом является сосудистый шов на линейную рану синуса или пластика его стенки наружным листком твёрдой мозговой оболочки с фиксацией сосудистым швом. Однако технически это сделать бывает трудно. Более просты, но и менее надёжны способы искусственного тромбирова-ния синуса кусочком мышцы или пучком коллагеновых волокон с расчётом на последующую реканализацию. Чаще, однако, тромб перекрывает кровоток, как и в случае прошивания синуса лигатурой, что ведёт к более или менее выраженному отёку мозга. Чем ближе к confluens sinuum произведена перевязка, тем хуже прогноз.

После остановки кровотечения и тщательной очистки раны края рассеченной твердой мозговой оболочки укладывают на поверхность раны мозга, но не зашивают ее для декомпрессии в случае отека мозга и повышения внутричерепного давления. На мягкие ткани свода черепа накладывают частые швы, чтобы предотвратить ликворею.

Источник

Способы остановки кровотечения при черепно мозговых ранениях

Клиника. Наружные кровотечения затруднений для диагностики и определения тактики лечения не представляют. Сложности возникают, как правило, при безболевых вариантах хронических или острых внутренних кровотечений. Следует помнить, что при кровопотере до 10—15% ОЦК клиническая симптоматика бывает довольно скудная и проявляется умеренной тахикардией и одышкой; возможно возникновение обморочного состояния. Помощь в вопросах диагностики и лечения при таких случаях может оказать информация, приведенная в теме ОБМОРОК, КОЛЛАПС, КОМА и теме ОСТРАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. При кровопотере более 15% ОЦК наступает централизация кровообращения и развивается типичная картина гиповолемического (геморрагического) шока (теме ШОКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ).

Общие принципы терапии наружной острой кровопотери

Общие принципы терапии острой кровопотери складываются из следующих компонентов:

• немедленная временная остановка наружного кровотечения,

• ликвидация дефицита ОЦК,

• контроль эффективности терапии.

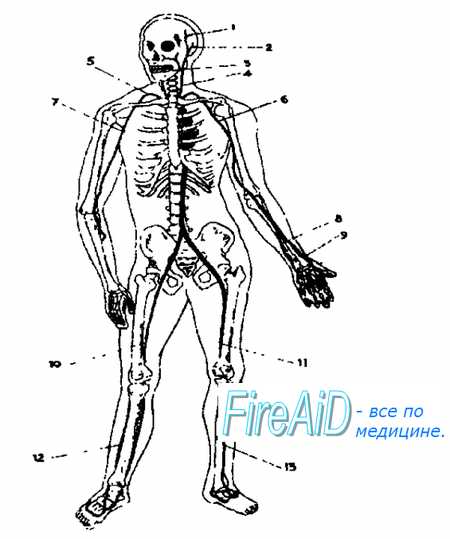

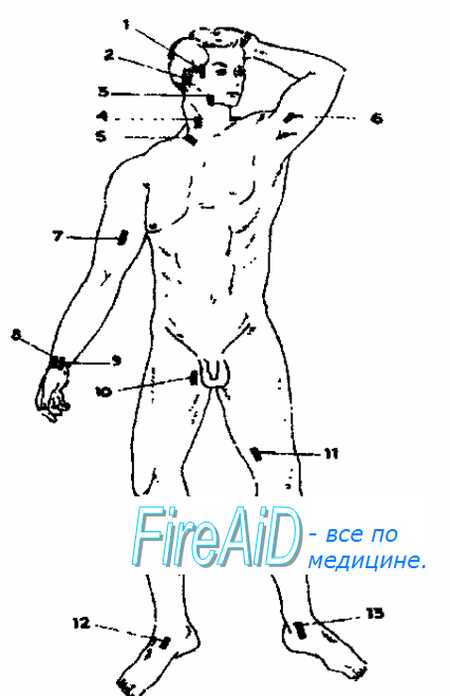

1 — височная; 2 — затылочная; 3 — челюстная; 4 — сонная; 5 — подключичная; 6 — подмышечная; 7 — плечевая; 8 — лучевая; 9 — локтевая; 10,11 — бедренная; 12, 13 — большеберцовая.

Самым простым и эффективным методом немедленной временной остановки наружного кровотечения является сдавление пальцами кровоточащего сосуда в ране либо выше места его повреждения (см. рис. 17,18).

Для остановки кровотечения из ран шеи и головы применяют пальцевое прижатие:

— общей сонной артерии к сонному бугорку поперечного отростка СVII у внутреннего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы;

— наружной челюстной артерии к нижнему краю нижней челюсти на границе ее задней и средней трети;

— височной артерии к височной кости в области виска впереди и выше козелка уха.

Источник

Травмы головы

Оказание первой помощи

Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений, которые пострадавшие могут получить в результате происшествий. Очень часто они (особенно ранения волосистой части головы) сопровождаются значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на месте происшествия.

Если пострадавший находится без сознания

Следует придать ему устойчивое боковое положение, которое уменьшает вероятность западения языка и сводит к минимуму возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути.

Наличие раны и кровотечения

При наличии раны и кровотечения надо выполнить прямое давление на рану, при необходимости – наложить повязку.

Если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности костей черепа

В случае, если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности костей черепа, необходимо обложить края раны бинтами и только после этого накладывать повязку. При нахождении в ране инородного предмета нужно зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку. Извлекать инородный предмет запрещено.

Особенности ранений волосистой части головы

Кровотечения при ранениях волосистой части головы, как правило, очень обильные, и не могут остановиться самостоятельно. Для остановки кровотечения из волосистой части головы необходимо выполнить прямое давление на рану и наложить давящую повязку.

Первая помощь при травме головы:

Травмы головы часто сопровождаются нарушением функции головного мозга. Для черепно-мозговой травмы характерны бледность, общая слабость, сонливость, головная боль, головокружение и потеря сознания. Пострадавший может быть в сознании, но при этом не помнит обстоятельств травмы и событий, ей предшествующих. Более тяжелое повреждение мозга сопровождается длительной потерей сознания, параличами конечностей. Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, следующими признаками: выделение бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа; кровоподтеки вокруг глаз.

Источник