- Способы повышения и снижения вирулентности бактерий. Практическое применение.

- Изменение вирулентности

- Измерение вирулентности

- Публикации в СМИ

- «Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

- Код вставки на сайт

- «Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

Способы повышения и снижения вирулентности бактерий. Практическое применение.

Вирулентность может быть снижена, повышена, полностью утрачена. Её можно повысить путём проведения последовательных посажей через организм восприимчивого животного; действием протеолитических ферментов (протеазы); действием бактериофага (биологич фактор). Её можно понизить путём проведения последовательных посажей через организм маловосприимчивых или невосприимчивых животных; длительное пребывание патогенных микроорганизмов в неблагоприятных условиях внешней среды; при длительном культивировании микроорганизмов на питательных средах; можно добавить к культуре микроорганизма химич в-ва (щёлочь, формалин).

Эндо- и экзотоксины бактерий, их свойства и получение. Единицы измерения силы токсинов.

Экзотоксины продуцируют как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. По своей химической структуре это белки. По механизму действия экзотоксина на клетку различают несколько типов: цитотоксины, мембранотоксины, функциональные блокаторы, эксфолианты и эритрогемины. По молекулярной организации экзотоксины делятся на две группы:

1. экзотоксины состоящие из двух фрагментов;

2. экзотоксины, составляющие единую полипептидную цепь.

По степени связи с бактериальной клетки экзотоксины делятся условно на три класса.

· Класс А – токсины, секретируемые во внешнюю среду;

· Класс В – токсины частично секретируемые и частично связанные с микробной клеткой;

· Класс С – токсины, связанные и с микробной клеткой и попадающие в окружающую среду при разрушении клетки.

Эндотоксиныпо своей химической структуре являются липополисахаридами, которые содержатся в клеточной стенке грамотрицательных бактерий и выделяются в окружающую среду при лизисе бактерий. Эндотоксины не обладают специфичностью, термостабильны, менее токсичны, обладают слабой иммуногенностью. При поступлении в организм больших доз эндотоксины угнетают фагоцитоз, гранулоцитоз, моноцитоз, увеличивают проницаемость капилляров, оказывают разрушающее действие на клетки.

Экзотоксины, классификация по механизму действия (цитотоксины, мембранотоксины, функциональные блокаторы, эксофолиатины и эритрогенины). Примеры.

Роль макроорганизма в инфекционном процессе. Понятие о восприимчивости и инфекционной чувствительности. Факторы естественной: механические(кожа, слизистые), физико-химические, клеточные (нормальная микрофлора, воспаление, фагоцитоз и его стадии, естественные киллерные клетки) и гуморальные(естественные антитела, пропердиновая система; комплемент, интерфероны, бета-лизины и др.).

Восприимчивость — видовой признак, характеризующий способность определенного вида организмов (хозяев) участвовать в инфекционном процессе при взаимодействии с патогеном.

Инфекционная чувствительность — это индивидуальная восприимчивость организма хозяина к патогену, вызывающему болезнь. Естественный иммунитет или естественная резистентность к патогену направлены на поддержание гомеостаза организма. Это неспецифическое распознавание чужеродной для хозяина информации (патогенов) осуществляется по единой программе, активность системы постоянная и не зависит от специфичности чужеродного агента. Он имеет как клеточную (клетки покровов и внутренних барьеров, фагоцитирующие клетки, естественные киллеры), так и гуморальную (лизоцим, комплемент, β-лизины, белки острой фазы и др.) основу. Среди факторов, определяющих естественную резистентность организма к инфекции выделяют: возраст хозяина, эндокринологический и иммунный статус, состояние физической активности, центральной нервной системы, эндогенные биологические ритмы, входные ворота инфекции и др.

Кожа не только является механическим барьером для патогена, но и обладает бактерицидным свойством за счет секретов сальных и потовых желез. Слизистые оболочки обеспечивают защиту не только как механический барьер за счет слизи, целостности эпителиального покрова, функции ворсинок. Эпителиоциты слизистых оболочек и железы разных биотопов выделяют на поверхность бактерицидные секреты: слюну, слезную жидкость, желудочный сок, сок тонкой кишки, вагинальный секрет, лизоцим и т.д.

Второй защитный барьер организма включает функцию лимфатических узлов, клеток ретикулоэндотелиальной системы, развитие воспаления.

Фагоцитоз — это поглощение клетками каких-либо частиц с последующим их перевариванием.

1) хемотаксис – целенаправленное движение фагоцита при получении определенного химического сигнала,

2) адгезия, т.е. прилипание бактерии к фагоциту,

3) поглощение бактериальной клетки,

4) исход фагоцитоза – три варианта:

- завершенный фагоцитоз – полное внутриклеточное переваривание,

- незавершенный фагоцитоз – приживление и активное размножение бактерий внутри фагоцита,

- выталкивание объекта обратно в окружающую среду.

Бактерицидная активность крови, т.е. ее способность к самоочищению, обеспечивается комплексом гуморальных и клеточных факторов естественной резистентности организма. Если кровь перестает выполнять свою бактерицидную функцию, то возбудитель беспрепятственно пребывает и размножается в крови, а через кровь проникает и локализуется в разных органах и тканях. В таких случаях развиваются тяжелые, генерализованные формы инфекции, сепсис и септикопиемия, которые создают реальную угрозу жизни организма-хозяина (чумной сепсис, сибиреязвенный сепсис, стафилококковая септикопиемия).

Источник

Изменение вирулентности

Вирулентность микробов не является постоянной. Изменение вирулентности может быть фенотипическим и генотипическим. Так, вирулентность фенотипически может изменяться в зависимости от возраста культуры, температуры выращивания, что связано с индуктивным характером синтеза некоторых биологически активных веществ (температурозависимый синтез ряда антигенов чумных палочек, Vi-антигена брюшнотифозных бактерий, некоторых ферментов).

Вирулентность микроорганизма можно повысить или понизить искусственными приемами.

Длительное выращивание культур вне организма на обычных питательных средах, выращивание культур при максимальной температуре (опыты Л. Пастера и Л. С. Ценковского), добавление к культурам антисептических веществ (двухромовокислый калий, карболовая кислота, щелочь, сулема, желчь и т. д.) ослабляют вирулентность микроорганизмов. Основываясь на этом принципе, готовят ослабленные живые вакцины, которые затем применяют против заразных болезней. Вирулентность микроба может понижаться и в естественных условиях под действием солнечных лучей, высушивания и пр.

Пассирование (последовательное проведение) возбудителя какой-либо инфекционной болезни через определенный вид животного от зараженного к здоровому, например возбудителя рожи свиней через организм кролика, ослабляет вирулентность для свиней, но усиливает ее для самих кроликов. Действие бактериофага (биологический фактор) может привести к ослаблению вирулентности микроорганизмов. В естественных условиях вирулентность бактерий повышается путем пассажа через восприимчивый организм, поэтому больных заразной болезнью животных необходимо немедленно изолировать от здоровых.

Усиление вирулентности под действием протеолитических ферментов можно наблюдать у Сl. perfringens при естественной ассоциации с возбудителями гниения (например, сарцинами) или при искусственном воздействии ферментом животного происхождения (например, трипсином).

Связан этот эффект со способностью протеаз активизировать протоксины, т. е. предшественники эпсилон-токсина типов В и D и йота-токсина типа Е Cl. perfringens.

Таким образом, вирулентность как мера патогенности – величина переменная. Она может быть повышена, понижена и даже утеряна.

Стабильная утрата патогенных свойств определяется понятием «авирулентность». Снижение (аттенуация) или полная потеря вирулентности наблюдается при пересевах культур в лабораторных условиях и при воздействии различных физико-химических и биологических факторов. Полная утрата вирулентности, как и аттенуация, связана с изменением генотипа штамма.

Генетические факторы, детерминирующие вирулентность, изучены пока лишь у некоторых патогенных микроорганизмов. Хромосомное картирование таких факторов и знание маркеров, коррелирующих с вирулентностью позволит в будущем в короткие сроки получать штаммы с нужными для микробиологов характеристиками.

Измерение вирулентности

Патогенность и вирулентность не являются синонимами. Микроорганизм считается вирулентным, если он при внедрении в организм животного, даже в исключительно малых дозах, приводит к развитию инфекционного процесса. Никто не сомневается в патогенности сибиреязвенной бациллы, между тем среди культур этого микроба изредка, но встречаются авирулентные штаммы, не способные вызвать заболевания у овец и даже кроликов. Бактерии рожи свиней принадлежат к патогенному виду, но немало разновидностей этого микроба было выделено из организма совершенно здоровых свиней, индеек, рыб.

За единицу измерения вирулентности условно приняты летальная и инфицирующая дозы. Минимальная смертельная доза — DLM (Dosis letalis minima) – это наименьшее количество живых микробов или их токсинов, вызывающее за определенный срок гибель большинства взятых в опыт животных определенного вида. Но поскольку индивидуальная чувствительность животных к патогенному микробу (токсину) различна, то была введена безусловно смертельная доза — DCL (Dosis certa letalis), вызывающая гибель 100 % зараженных животных. Наиболее точной является средняя летальная доза – LD50, т. е. наименьшая доза микробов (токсинов), убивающая половину животных в опыте. Для установления летальной дозы следует принимать во внимание способ введения возбудителя, а также массу и возраст подопытных животных, например, белые мыши 16-18 г, морские свинки – 350 г, кролики – 2 кг. Таким же образом определяют инфицирующую дозу (ID), т. е. количество микробов или их токсинов, которое вызывает соответствующую инфекционную болезнь.

Высоковирулентные микроорганизмы способны вызвать заболевание животных или человека в самых малых дозах. Так, например, известно, что 2-3 микобактерии туберкулеза при введении в трахею вызывают у морской свинки туберкулез со смертельным исходом. Вирулентные штаммы сибиреязвенной бациллы в количестве 1-2 клеток могут вызвать смерть у морской свинки, белой мыши и даже крупного животного.

Источник

Публикации в СМИ

«Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

Разнообразные микроорганизмы, заселяя практически любую природную среду, незримо сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни. Обитая в почве, воде, воздухе, на растениях, на стенах жилых и производственных помещений, микроорганизмы постоянно контактируют с человеком. И, как следствие, некоторые из них приспособились к жизни на коже, слизистых и внутренних полостях человека (желудочно-кишечном тракте, верхних отделах дыхательных путей, урогенитальных путей и т. п.), образуя в местах обитания сложные ассоциации со специфическими взаимоотношениями. Организм человека в норме содержит сотни видов микроорганизмов: бактерии, простейшие, вирусы, грибы. Условно-патогенные микроорганизмы составляют нормальную микрофлору человека, не причиняя ему вреда. Термин «нормальная микрофлора» объединяет микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма здорового человека. Провести четкую границу между сапрофитами и патогенными микробами, входящими в состав нормальной микрофлоры, часто невозможно. Все микробы, обитающие в организме человека, одновременно пребывают в этих двух состояниях. Любой из них может быть причиной инфекционных процессов. Безобидные «помощники» (лактобактерии, бифидобактерии) при высокой степени колонизации способны вызывать заболевания. И наоборот, патогенные бактерии (пневмококки, менингококки, клостридии) колонизируя поверхности органов человека, не вызывают инфекции, чему способствуют конкуренция сформировавшейся ранее микрофлоры и защитные свойства макроорганизма.

Одним их таких «двойных» агентов нормобиоты человека являются актиномицеты.

Они широко распространены в окружающей среде: в почве, воде, в том числе в водопроводной и ключевой, в горячих минеральных источниках, на растениях, на каменистых породах и даже в пустынях. В организме человека актиномицеты сапрофитируют на коже, в ротовой полости, зубном налете, лакунах миндалин, верхних дыхательных путях, бронхах, на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, влагалища, анальных складок и т. д.

Термин актиномицеты (устаревшее название лучистые грибки) распространяется в настоящее время на широкий круг грамположительных аэробных и микроаэрофильных бактерий, обладающих способностью к формированию ветвящегося мицелия с характерным спороношением, атакже палочек неправильной формы и кокковидных элементов, которые образуются в результате фрагментации мицелия.

К актиномицетам относятся бактерии родов Actinomyces, Actinomadura, Bifidobacterium, Nocardia, Micromonospora, Rhodococcus, Streptomyces, Tsukamurella и др.

Переходу актиномицетов из сапрофитического в паразитическое состояние способствуют снижение иммунозащитных сил организма, наличие тяжелых инфекционных или соматических заболеваний (хронической пневмонии, гнойного гидраденита, диабета и т. д.), воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта, респираторного и желудочно-кишечного тракта, оперативные вмешательства, длительное применение внутриматочных контрацептивов, переохлаждение, травмы и др.

В таких случаях развивается актиномикоз — хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, обусловленное формированием характерных синюшно-красных, а затем багровых инфильтратов плотной консистенции с множественными очагами флюктуации и свищами с гнойным отделяемым в мягких и костных тканях практически любых локализаций. Длительность инкубационного периода может колебаться от 2–3 недель до нескольких лет (от времени инфицирования до развития манифестных форм актиномикоза).

Ведущим в развитии актиномикоза является эндогенный способ, при котором возбудитель проникает в ткани из мест его сапрофитического обитания, чаще всего через пищеварительный тракт и полость рта (кариозные зубы, десневые карманы, крипты миндалин). Наиболее благоприятные условия для внедрения актиномицетов создаются в толстой кишке, вследствие застоя пищевых масс и большей вероятности травматизации стенки. При экзогенном способе возбудители проникают в организм из окружающей среды аэрогенно или при травматических повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Распространение актиномицетов из первичного очага поражения происходит контактным путем по подкожной клетчатке и соединительнотканным прослойкам органов и тканей. Возможен также и гематогенный путь при прорыве актиномикотической гранулемы в кровеносный сосуд.

Основными возбудителями актиномикоза являются Actinomyces israelii, A. bovis, Streptomyces albus, Micromonospora monospora; нокардиоза («атипичного актиномикоза») и мицетомы — Nocardia asteroides, N. brasiliensis. Список выявляемых патогенных актиномицетов расширяется. В современной литературе все чаще описываются случаи актиномикоза, вызванного редкими видами: Actinomyces viscosus, A. graevenitzii, A. turicensis, A. radingae, A. meyeri, A. gerencseriae, Propionibacterium propionicum и др.

В возникновении и формировании актиномикотического процесса также существенную роль играют сопутствующие аэробные и анаэробные бактерии. Большинство случаев актиномикоза обусловлены полимикробной флорой. Обычно наряду с актиномицетами выделяют Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Fusobacterium spp., Capnocytophaga spp., Bacteroides spp., представителей семейства Enterobacteriaceae и др. Присоединение гноеродных микроорганизмов обостряет течение актиномикоза, изменяет его клиническую картину, способствует распространению процесса.

Клиническая картина актиномикоза разнообразна, встречается во всех странах в практике врачей различных специальностей (стоматологов, хирургов, дерматологов, гинекологов и др.). Основные локализации — челюстно-лицевая (до 80%), торакальная, абдоминальная, параректальная, мицетома (мадурская стопа). Кроме того, актиномикотические поражения проявляются не только в классическом виде с характерной инфильтрацией тканей, абсцессами и свищами, но и в виде доминирующей патогенной флоры неспецифического воспалительного процесса, осложняющего течение основного заболевания.

Актиномицеты могут играть активную роль в этиологии хронического тонзиллита. Небные миндалины колонизируются актиномицетами при хроническом тонзиллите и в ассоциации с другими бактериями часто провоцируют воспалительные реакции. Вследствие стоматологических процедур может возникнуть актиномикотическая бактеримия полости рта. В 30% случаев от 80% выявленных бактеримий определяется актиномикотическая природа стоматита, этиологическими агентами которого являются сапрофиты ротовой полости — A. viscosus, A. odontolyticus и A. naeslundi. Присоединяясь к местной патогенной флоре, актиномицеты способствуют развитию длительно незаживающего воспалительного процесса при угревой сыпи, трофических язвах, гиперемиях, мацерациях и мокнутиях на коже. Обладая высокой степенью колонизации кишечника, они являются одним из основных агентов дисбактериоза. Обобщая все вышеизложенное, нужно отметить, что бактерии из обширной группы актиномицетов могут фигурировать как участники любых инфекционных и воспалительных проявлений организма человека от дерматита до эндокардита.

Таким образом, актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, нужно своевременно диагностировать и возможно эффективно лечить, зная закономерности патогенетического развития, предрасполагающих факторов инфицирования, характеристик возбудителей и методов лечения.

Однако диагностика и лечение заболеваний, связанных с участием актиномицетов, являются предметами единичных специализированных лабораторий и клиник в мире. Трудности в их дифференциальной диагностике служат препятствием широкой известности этих микроорганизмов в клинической практике.

Диагностика актиномикоза

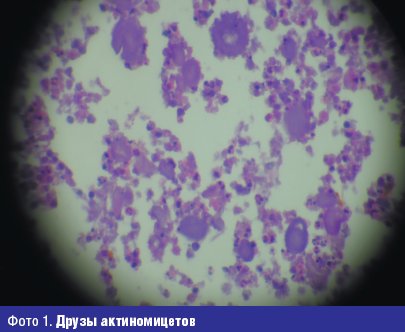

Достоверным признаком актиномикоза является обнаружение характерных актиномикотических друз в виде маленьких желтоватых зерен, напоминающих крупинки песка, в гное из свищей, в биоптатах пораженных тканей. В нативном (не окрашенном) и гистологических препаратах друзы хорошо видны на фоне гнойного детрита в виде лучистых образований с более плотным гомогенно-зернистым центром из тонкого, густо переплетенного мицелия (фото 1). За способность образовывать радиально расположенные нити мицелия, часто с «колбочками» на концах, актиномицеты и были названы в свое время «лучистыми грибами». Ведущее значение в образовании друз — тканевых колоний актиномицетов — имеет ответная реакция макроорганизма на антигены, секретируемые актиномицетами в окружающую среду. Друзообразование способствует замедлению диссеминации возбудителя в пораженном организме, а также локализации патологического процесса. Для актиномикоза характерны специфические тканевые реакции: гранулематозное продуктивное воспаление, лейкоцитарная инфильтрация, микроабсцессы, «ячеистая» структура тканей, специфическая гранулема, окруженная полинуклеарами, гигантскими и плазматическими клетками, лимфоцитами и гистиоцитами.

В организме больных друзы развиваются не на всех этапах заболевания и свойственны не каждой разновидности «лучистого гриба», поэтому их находят не всегда, и отсутствие друз на начальных этапах диагностики не отрицает актиномикоз. Кроме того, эти образования способны спонтанно лизироваться, обызвествляться, деформироваться, кальцинироваться и подвергаться другим дегенеративным изменениям.

Друзы не образуются при нокардиозе. В тканях Nocardia обнаруживается в виде тонких нитей мицелия 0,5–0,8 мкм и палочковидных форм такой же толщины. Благодаря своей кислотоустойчивости Nocardia хорошо окрашивается по Граму–Вейгерту в синий цвет и по Цилю–Нильсену — в красный: все это позволяет проводить дифференциальную диагностику между актиномикозом и нокардиозом, т. к. это диктуется различием методов лечения при этих болезнях.

Важное значение для верификации актиномикоза любых локализаций имеет микробиологическое исследование, которое включает микроскопию и посев патологического материала на питательные среды. Оптимальная температура для роста 35–37°С.

При микроскопии клинического материала и выросших культур, окрашенных по Граму или метиленовой синькой, актиномицеты выглядят как ветвистые нити длиной 10–50 мкм или представлены полиморфными короткими палочками 0,2–1,0×2–5 мкм, часто с булавовидными концами, одиночные, в парах V- и Y-образной конфигураций и в стопках. Грамположительные, но часто окрашивание не типичное, в виде четок.

Многие аэробные актиномицеты хорошо растут на обычных бактериологических средах — мясо-пептонном, триптиказо-соевом, кровяном и сердечно-мозговом агарах. Для выявления микроаэрофильных видов используют тиогликолевую среду. Культуральные признаки актиномицетов весьма разнообразны. На плотных агаровых средах колонии по размерам напоминают бактериальные — диаметром 0,3–0,5 мм. Поверхность колоний может быть плоской, гладкой, бугристой, складчатой, зернистой или мучнистой. Консистенция тестовидная, крошковатая или кожистая. Многие актиномицеты образуют пигменты, придающие колониям самые различные оттенки: сероватые, синеватые, оранжевые, малиновые, зеленоватые, коричневые, черновато-фиолетовые и др.

Клинические аэробные изоляты, например Nocardia asteroids и Streptomyces somaliensis, на богатой питательной среде дают так называемый атипичный рост — плотные кожистые колонии, обычно не опушенные столь типичным для штаммов воздушным мицелием и без спороношения. Для проявления дифференцировки, образования характерных спор и пигментов требуются специальные среды: с коллоидным хитином, почвенным экстрактом или отварами растительных материалов.

В жидкой питательной среде чистые культуры микроаэрофильных актиномицетов образуют взвешенные в субстрате беловатые «комочки». Среда остается прозрачной. При бактериальных примесях — среда мутная, гомогенная.

Описание клинических случаев «нетипичного» актиномикоза

За период 2007 года под нашим наблюдением находилось 25 больных с различными клиническими формами актиномикоза. Среди обследованных пациентов было 12 женщин и 13 мужчин (в возрасте 15–25 лет — 4 человека, 26–35 лет — 4 человека, 36–45 — 2, 46–55 — 5 человек и 56–66 лет — 10 человек).

Помимо «классического» актиномикоза челюстно-лицевой, подмышечной и паховой областей в свищевой стадии нами были диагностированы актиномикотические осложнения различных патологических процессов. Так, например, актиномицеты обнаруживались в вагинальном отделяемом у больной с неспецифическим кольпитом и вульвовагинитом, что серьезно утяжеляло течение основного заболевания, требовало проведения неоднократного курса противовоспалительной терапии. Актиномицеты в диагностически значимом количестве были выявлены при воспалительных процессах в полости рта (в соскобах с зева, миндалин, языка), при отомикозе, при длительно незаживающих мацерациях и гиперемии кожи в перианальной области, со слизистых оболочек ампулы прямой кишки. Присоединение актиномицетов к гноеродной микробиоте трофических язв значительно утяжеляло течение заболевания, осложняло процесс лечения таких больных, замедляя регрессию очагов поражения. У пациентов с угревой болезнью при вскрытии очагов воспаления в себуме нередко обнаруживались актиномицеты, присутствие которых способствовало развитию затяжного течения заболевания.

Под нашим наблюдением находилась больная К., 43 лет с редким случаем первичного актиномикоза кожи мягких тканей паховых областей, свищевая форма.

Больна в течение 1 года, когда появились изменения в паховой области слева вследствие постоянного натирания кожи неудобным нижним бельем. К врачам не обращалась. Ухудшение в декабре 2007 г., когда появились 2 язвы, свищи с гнойным отделяемым. Консультирована дерматологом, который заподозрил неопластический процесс. Обследована онкологом, паразитологом. Диагноз онкологического или паразитарного заболевания установить не удалось. Направлена к микологу с подозрением на глубокий микоз. При осмотре: очаг поражения расположен в левой паховой области размером около 1,7×5 см, функционируют 2 свища со скудным гнойным и сукровичным отделяемым. Больная обследована в микологической лаборатории института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова на актиномикоз и бактериальную инфекцию. В исследуемом патологическом материале при микроскопии препаратов обнаружены актиномицеты, палочки, кокки, лептотрихии. При посеве гнойного отделяемого из свищей на питательные среды получен рост актиномицетов и кокковой флоры.

Диагноз актиномикоза кожи и мягких тканей верифицирован. Больная проходит наблюдение и лечение у миколога.

Больной Н., 24 лет с диагнозом угревая болезнь, актиномикоз (фото 2).

Жалобы на высыпания на коже туловища с детства. Достоверно можно говорить о давности заболевания 10 лет, когда в 14-летнем возрасте был установлен диагноз угревая болезнь. Больной лечился наружными средствами и антибиотиками различных групп с временным эффектом. Общее состояние в настоящее время осложнилось хроническим гастритом. При осмотре: кожа туловища, лица, спины поражены воспалительными элементами (папуло-пустулезная сыпь, открытые и закрытые комедоны), в некоторых местах сливного характера, инфильтрация кожи и мягких тканей. При микроскопическом исследовании себума из элементов угревой сыпи у больного обнаружены кокки и единичные палочки. В посеве из исследуемого материала в условиях микологической лаборатории (фото 3).

Диагноз: угревая болезнь, актиномикоз лица, туловища, спины кожи и мягких тканей вторичного характера, инфильтративная форма в стадии умеренно выраженного обострения. В настоящее время больному проводится лечение микологом в поликлинике института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова.

Лечение

Лечение больных актиномикозом проводится комплексное в различных сочетаниях в зависимости от локализации и клинических проявлений — препаратами йода, антибиотиками, иммунокоррегирующими и общеукрепляющими средствами, актинолизатом, проводят местное лечение мазями, физиотерапевтическими процедурами и хирургическим вмешательством.

Йодистые препараты (до 3 г йодистого калия в день), ранее доминирующие в терапии актиномикоза, в настоящее время могут применяться в комбинации с антибиотиками или рентгенотерапией, как дополнительное средство для размягчения и рассасывания инфильтрата.

Ведущее место в лечении актиномикоза занимают антибиотики. Наиболее часто используются антибактериальные препараты из группы тетрациклинов, пенициллинов, карбопенемов, линкозаминов, аминогликозидов, цефалоспоринов, действующими веществами которых являются гентамицин, амикацин, тобрамицин, линкомицин, левофлоксацин, цефаклор, цефалексин. Хорошо себя зарекомендовали препараты «Панклав», «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб» и др. Необходим длительный курс антимикробной терапии (от 6 месяцев до 1 года) и высокие дозы препаратов. Традиционная терапия актиномикоза включает внутривенное введение пенициллина в дозе 18–24 миллионов ЕД ежедневно в течение 2–6 недель, с последующим пероральным приемом пенициллина, амоксициллина или ампициллина в течение 6–12 месяцев. В более легких случаях, в частности при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе, достаточно менее интенсивного лечения короткими курсами антибактериальной терапии. Имеется опыт эффективного краткосрочного лечения актиномикоза имипенемом в течение 6–10 недель и цефтриаксоном ежедневно в течение 3 недель. Антимикробную терапию продолжают некоторое время после исчезновения симптоматики для предотвращения рецидива.

При лечении актиномикоза также необходимо учитывать присоединяющуюся патогенную микрофлору, которая может проявлять повышенную резистентность к антибиотикам, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов. С целью воздействия на сопутствующую флору используют метронидазол (Метрогил, Трихопол, Эфлоран) и клиндамицин (Далацин, Климицин). Хороший противовоспалительный эффект показывает применение сульфаниламидных препаратов (ко-тримоксазол, сульфадиметоксин, сульфакарбамид). При присоединении микотической инфекции назначают противогрибковые препараты: флуконазол, итраконазол, тербинафин, кетоконазол и др.

Иммунокоррегирующие средства. Для коррекции иммунодефицита показан Диуцифон внутрь — по 0,1 г 3 раза в день или внутримышечно в виде 5%-го раствора по 5 мл через день в течение 3–4 недель. По нашему мнению, также хорошо зарекомендовал себя иммунокоррегирующий препарат «Циклоферон» — 2 мл внутримышечно через день, 10 дней.

Общеукрепляющая терапия стимулирует реактивность организма и повышает эффективность иммунотерапии. Дезинтоксикационная терапия проводится внутривенными растворами Гемодеза, 5% раствором глюкозы и др. С целью активации регенерации применяется аутогемотерапия — еженедельно, всего на курс 3–4 переливания. Витамины назначают в среднетерапевтических дозах.

Иммунотерапия Актинолизатом способствует накоплению специфических иммунных тел и улучшает результаты лечения, позволяя снизить объем антибактериальных средств и избежать нежелательных побочных воздействий. Актинолизат вводят внутримышечно 2 раза в неделю по 3 мл, на курс 25 инъекций, курсы повторяют 2–3 раза с интервалом в 1 месяц.

В качестве местной терапии показано мазевое лечение с антибактериальными препаратами указанных групп, промывание свищей растворами антисептиков, препаратами фуранового типа, введение 1%, 2%, 5% спиртового раствора йода, которые способствуют очищению актиномикозных очагов и ликвидации воспалительных явлений.

Физиотерапевтические процедуры. В стадии формирования очага проводят электрофорез кальция хлорида и Димедрола. После вскрытия очагов при остаточных инфильтратах назначают электрофорез йода, Лидазы, флюкторизацию. Ультразвук применяется непосредственно на область очага поражения по общепринятой схеме в течение 12–25 дней (в зависимости от состояния больного и очага поражения) с интервалами в 3–4 месяца.

Хирургическое лечение проводится на фоне консервативной терапии и заключается в радикальном иссечении очагов поражения в пределах видимо здоровых тканей. При невозможности проведения радикальной операции (например, при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе) показано вскрытие и дренирование очагов абсцесса.

Код вставки на сайт

«Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

Разнообразные микроорганизмы, заселяя практически любую природную среду, незримо сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни. Обитая в почве, воде, воздухе, на растениях, на стенах жилых и производственных помещений, микроорганизмы постоянно контактируют с человеком. И, как следствие, некоторые из них приспособились к жизни на коже, слизистых и внутренних полостях человека (желудочно-кишечном тракте, верхних отделах дыхательных путей, урогенитальных путей и т. п.), образуя в местах обитания сложные ассоциации со специфическими взаимоотношениями. Организм человека в норме содержит сотни видов микроорганизмов: бактерии, простейшие, вирусы, грибы. Условно-патогенные микроорганизмы составляют нормальную микрофлору человека, не причиняя ему вреда. Термин «нормальная микрофлора» объединяет микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма здорового человека. Провести четкую границу между сапрофитами и патогенными микробами, входящими в состав нормальной микрофлоры, часто невозможно. Все микробы, обитающие в организме человека, одновременно пребывают в этих двух состояниях. Любой из них может быть причиной инфекционных процессов. Безобидные «помощники» (лактобактерии, бифидобактерии) при высокой степени колонизации способны вызывать заболевания. И наоборот, патогенные бактерии (пневмококки, менингококки, клостридии) колонизируя поверхности органов человека, не вызывают инфекции, чему способствуют конкуренция сформировавшейся ранее микрофлоры и защитные свойства макроорганизма.

Одним их таких «двойных» агентов нормобиоты человека являются актиномицеты.

Они широко распространены в окружающей среде: в почве, воде, в том числе в водопроводной и ключевой, в горячих минеральных источниках, на растениях, на каменистых породах и даже в пустынях. В организме человека актиномицеты сапрофитируют на коже, в ротовой полости, зубном налете, лакунах миндалин, верхних дыхательных путях, бронхах, на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, влагалища, анальных складок и т. д.

Термин актиномицеты (устаревшее название лучистые грибки) распространяется в настоящее время на широкий круг грамположительных аэробных и микроаэрофильных бактерий, обладающих способностью к формированию ветвящегося мицелия с характерным спороношением, атакже палочек неправильной формы и кокковидных элементов, которые образуются в результате фрагментации мицелия.

К актиномицетам относятся бактерии родов Actinomyces, Actinomadura, Bifidobacterium, Nocardia, Micromonospora, Rhodococcus, Streptomyces, Tsukamurella и др.

Переходу актиномицетов из сапрофитического в паразитическое состояние способствуют снижение иммунозащитных сил организма, наличие тяжелых инфекционных или соматических заболеваний (хронической пневмонии, гнойного гидраденита, диабета и т. д.), воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта, респираторного и желудочно-кишечного тракта, оперативные вмешательства, длительное применение внутриматочных контрацептивов, переохлаждение, травмы и др.

В таких случаях развивается актиномикоз — хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, обусловленное формированием характерных синюшно-красных, а затем багровых инфильтратов плотной консистенции с множественными очагами флюктуации и свищами с гнойным отделяемым в мягких и костных тканях практически любых локализаций. Длительность инкубационного периода может колебаться от 2–3 недель до нескольких лет (от времени инфицирования до развития манифестных форм актиномикоза).

Ведущим в развитии актиномикоза является эндогенный способ, при котором возбудитель проникает в ткани из мест его сапрофитического обитания, чаще всего через пищеварительный тракт и полость рта (кариозные зубы, десневые карманы, крипты миндалин). Наиболее благоприятные условия для внедрения актиномицетов создаются в толстой кишке, вследствие застоя пищевых масс и большей вероятности травматизации стенки. При экзогенном способе возбудители проникают в организм из окружающей среды аэрогенно или при травматических повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Распространение актиномицетов из первичного очага поражения происходит контактным путем по подкожной клетчатке и соединительнотканным прослойкам органов и тканей. Возможен также и гематогенный путь при прорыве актиномикотической гранулемы в кровеносный сосуд.

Основными возбудителями актиномикоза являются Actinomyces israelii, A. bovis, Streptomyces albus, Micromonospora monospora; нокардиоза («атипичного актиномикоза») и мицетомы — Nocardia asteroides, N. brasiliensis. Список выявляемых патогенных актиномицетов расширяется. В современной литературе все чаще описываются случаи актиномикоза, вызванного редкими видами: Actinomyces viscosus, A. graevenitzii, A. turicensis, A. radingae, A. meyeri, A. gerencseriae, Propionibacterium propionicum и др.

В возникновении и формировании актиномикотического процесса также существенную роль играют сопутствующие аэробные и анаэробные бактерии. Большинство случаев актиномикоза обусловлены полимикробной флорой. Обычно наряду с актиномицетами выделяют Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Fusobacterium spp., Capnocytophaga spp., Bacteroides spp., представителей семейства Enterobacteriaceae и др. Присоединение гноеродных микроорганизмов обостряет течение актиномикоза, изменяет его клиническую картину, способствует распространению процесса.

Клиническая картина актиномикоза разнообразна, встречается во всех странах в практике врачей различных специальностей (стоматологов, хирургов, дерматологов, гинекологов и др.). Основные локализации — челюстно-лицевая (до 80%), торакальная, абдоминальная, параректальная, мицетома (мадурская стопа). Кроме того, актиномикотические поражения проявляются не только в классическом виде с характерной инфильтрацией тканей, абсцессами и свищами, но и в виде доминирующей патогенной флоры неспецифического воспалительного процесса, осложняющего течение основного заболевания.

Актиномицеты могут играть активную роль в этиологии хронического тонзиллита. Небные миндалины колонизируются актиномицетами при хроническом тонзиллите и в ассоциации с другими бактериями часто провоцируют воспалительные реакции. Вследствие стоматологических процедур может возникнуть актиномикотическая бактеримия полости рта. В 30% случаев от 80% выявленных бактеримий определяется актиномикотическая природа стоматита, этиологическими агентами которого являются сапрофиты ротовой полости — A. viscosus, A. odontolyticus и A. naeslundi. Присоединяясь к местной патогенной флоре, актиномицеты способствуют развитию длительно незаживающего воспалительного процесса при угревой сыпи, трофических язвах, гиперемиях, мацерациях и мокнутиях на коже. Обладая высокой степенью колонизации кишечника, они являются одним из основных агентов дисбактериоза. Обобщая все вышеизложенное, нужно отметить, что бактерии из обширной группы актиномицетов могут фигурировать как участники любых инфекционных и воспалительных проявлений организма человека от дерматита до эндокардита.

Таким образом, актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, нужно своевременно диагностировать и возможно эффективно лечить, зная закономерности патогенетического развития, предрасполагающих факторов инфицирования, характеристик возбудителей и методов лечения.

Однако диагностика и лечение заболеваний, связанных с участием актиномицетов, являются предметами единичных специализированных лабораторий и клиник в мире. Трудности в их дифференциальной диагностике служат препятствием широкой известности этих микроорганизмов в клинической практике.

Диагностика актиномикоза

Достоверным признаком актиномикоза является обнаружение характерных актиномикотических друз в виде маленьких желтоватых зерен, напоминающих крупинки песка, в гное из свищей, в биоптатах пораженных тканей. В нативном (не окрашенном) и гистологических препаратах друзы хорошо видны на фоне гнойного детрита в виде лучистых образований с более плотным гомогенно-зернистым центром из тонкого, густо переплетенного мицелия (фото 1). За способность образовывать радиально расположенные нити мицелия, часто с «колбочками» на концах, актиномицеты и были названы в свое время «лучистыми грибами». Ведущее значение в образовании друз — тканевых колоний актиномицетов — имеет ответная реакция макроорганизма на антигены, секретируемые актиномицетами в окружающую среду. Друзообразование способствует замедлению диссеминации возбудителя в пораженном организме, а также локализации патологического процесса. Для актиномикоза характерны специфические тканевые реакции: гранулематозное продуктивное воспаление, лейкоцитарная инфильтрация, микроабсцессы, «ячеистая» структура тканей, специфическая гранулема, окруженная полинуклеарами, гигантскими и плазматическими клетками, лимфоцитами и гистиоцитами.

В организме больных друзы развиваются не на всех этапах заболевания и свойственны не каждой разновидности «лучистого гриба», поэтому их находят не всегда, и отсутствие друз на начальных этапах диагностики не отрицает актиномикоз. Кроме того, эти образования способны спонтанно лизироваться, обызвествляться, деформироваться, кальцинироваться и подвергаться другим дегенеративным изменениям.

Друзы не образуются при нокардиозе. В тканях Nocardia обнаруживается в виде тонких нитей мицелия 0,5–0,8 мкм и палочковидных форм такой же толщины. Благодаря своей кислотоустойчивости Nocardia хорошо окрашивается по Граму–Вейгерту в синий цвет и по Цилю–Нильсену — в красный: все это позволяет проводить дифференциальную диагностику между актиномикозом и нокардиозом, т. к. это диктуется различием методов лечения при этих болезнях.

Важное значение для верификации актиномикоза любых локализаций имеет микробиологическое исследование, которое включает микроскопию и посев патологического материала на питательные среды. Оптимальная температура для роста 35–37°С.

При микроскопии клинического материала и выросших культур, окрашенных по Граму или метиленовой синькой, актиномицеты выглядят как ветвистые нити длиной 10–50 мкм или представлены полиморфными короткими палочками 0,2–1,0×2–5 мкм, часто с булавовидными концами, одиночные, в парах V- и Y-образной конфигураций и в стопках. Грамположительные, но часто окрашивание не типичное, в виде четок.

Многие аэробные актиномицеты хорошо растут на обычных бактериологических средах — мясо-пептонном, триптиказо-соевом, кровяном и сердечно-мозговом агарах. Для выявления микроаэрофильных видов используют тиогликолевую среду. Культуральные признаки актиномицетов весьма разнообразны. На плотных агаровых средах колонии по размерам напоминают бактериальные — диаметром 0,3–0,5 мм. Поверхность колоний может быть плоской, гладкой, бугристой, складчатой, зернистой или мучнистой. Консистенция тестовидная, крошковатая или кожистая. Многие актиномицеты образуют пигменты, придающие колониям самые различные оттенки: сероватые, синеватые, оранжевые, малиновые, зеленоватые, коричневые, черновато-фиолетовые и др.

Клинические аэробные изоляты, например Nocardia asteroids и Streptomyces somaliensis, на богатой питательной среде дают так называемый атипичный рост — плотные кожистые колонии, обычно не опушенные столь типичным для штаммов воздушным мицелием и без спороношения. Для проявления дифференцировки, образования характерных спор и пигментов требуются специальные среды: с коллоидным хитином, почвенным экстрактом или отварами растительных материалов.

В жидкой питательной среде чистые культуры микроаэрофильных актиномицетов образуют взвешенные в субстрате беловатые «комочки». Среда остается прозрачной. При бактериальных примесях — среда мутная, гомогенная.

Описание клинических случаев «нетипичного» актиномикоза

За период 2007 года под нашим наблюдением находилось 25 больных с различными клиническими формами актиномикоза. Среди обследованных пациентов было 12 женщин и 13 мужчин (в возрасте 15–25 лет — 4 человека, 26–35 лет — 4 человека, 36–45 — 2, 46–55 — 5 человек и 56–66 лет — 10 человек).

Помимо «классического» актиномикоза челюстно-лицевой, подмышечной и паховой областей в свищевой стадии нами были диагностированы актиномикотические осложнения различных патологических процессов. Так, например, актиномицеты обнаруживались в вагинальном отделяемом у больной с неспецифическим кольпитом и вульвовагинитом, что серьезно утяжеляло течение основного заболевания, требовало проведения неоднократного курса противовоспалительной терапии. Актиномицеты в диагностически значимом количестве были выявлены при воспалительных процессах в полости рта (в соскобах с зева, миндалин, языка), при отомикозе, при длительно незаживающих мацерациях и гиперемии кожи в перианальной области, со слизистых оболочек ампулы прямой кишки. Присоединение актиномицетов к гноеродной микробиоте трофических язв значительно утяжеляло течение заболевания, осложняло процесс лечения таких больных, замедляя регрессию очагов поражения. У пациентов с угревой болезнью при вскрытии очагов воспаления в себуме нередко обнаруживались актиномицеты, присутствие которых способствовало развитию затяжного течения заболевания.

Под нашим наблюдением находилась больная К., 43 лет с редким случаем первичного актиномикоза кожи мягких тканей паховых областей, свищевая форма.

Больна в течение 1 года, когда появились изменения в паховой области слева вследствие постоянного натирания кожи неудобным нижним бельем. К врачам не обращалась. Ухудшение в декабре 2007 г., когда появились 2 язвы, свищи с гнойным отделяемым. Консультирована дерматологом, который заподозрил неопластический процесс. Обследована онкологом, паразитологом. Диагноз онкологического или паразитарного заболевания установить не удалось. Направлена к микологу с подозрением на глубокий микоз. При осмотре: очаг поражения расположен в левой паховой области размером около 1,7×5 см, функционируют 2 свища со скудным гнойным и сукровичным отделяемым. Больная обследована в микологической лаборатории института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова на актиномикоз и бактериальную инфекцию. В исследуемом патологическом материале при микроскопии препаратов обнаружены актиномицеты, палочки, кокки, лептотрихии. При посеве гнойного отделяемого из свищей на питательные среды получен рост актиномицетов и кокковой флоры.

Диагноз актиномикоза кожи и мягких тканей верифицирован. Больная проходит наблюдение и лечение у миколога.

Больной Н., 24 лет с диагнозом угревая болезнь, актиномикоз (фото 2).

Жалобы на высыпания на коже туловища с детства. Достоверно можно говорить о давности заболевания 10 лет, когда в 14-летнем возрасте был установлен диагноз угревая болезнь. Больной лечился наружными средствами и антибиотиками различных групп с временным эффектом. Общее состояние в настоящее время осложнилось хроническим гастритом. При осмотре: кожа туловища, лица, спины поражены воспалительными элементами (папуло-пустулезная сыпь, открытые и закрытые комедоны), в некоторых местах сливного характера, инфильтрация кожи и мягких тканей. При микроскопическом исследовании себума из элементов угревой сыпи у больного обнаружены кокки и единичные палочки. В посеве из исследуемого материала в условиях микологической лаборатории (фото 3).

Диагноз: угревая болезнь, актиномикоз лица, туловища, спины кожи и мягких тканей вторичного характера, инфильтративная форма в стадии умеренно выраженного обострения. В настоящее время больному проводится лечение микологом в поликлинике института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова.

Лечение

Лечение больных актиномикозом проводится комплексное в различных сочетаниях в зависимости от локализации и клинических проявлений — препаратами йода, антибиотиками, иммунокоррегирующими и общеукрепляющими средствами, актинолизатом, проводят местное лечение мазями, физиотерапевтическими процедурами и хирургическим вмешательством.

Йодистые препараты (до 3 г йодистого калия в день), ранее доминирующие в терапии актиномикоза, в настоящее время могут применяться в комбинации с антибиотиками или рентгенотерапией, как дополнительное средство для размягчения и рассасывания инфильтрата.

Ведущее место в лечении актиномикоза занимают антибиотики. Наиболее часто используются антибактериальные препараты из группы тетрациклинов, пенициллинов, карбопенемов, линкозаминов, аминогликозидов, цефалоспоринов, действующими веществами которых являются гентамицин, амикацин, тобрамицин, линкомицин, левофлоксацин, цефаклор, цефалексин. Хорошо себя зарекомендовали препараты «Панклав», «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб» и др. Необходим длительный курс антимикробной терапии (от 6 месяцев до 1 года) и высокие дозы препаратов. Традиционная терапия актиномикоза включает внутривенное введение пенициллина в дозе 18–24 миллионов ЕД ежедневно в течение 2–6 недель, с последующим пероральным приемом пенициллина, амоксициллина или ампициллина в течение 6–12 месяцев. В более легких случаях, в частности при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе, достаточно менее интенсивного лечения короткими курсами антибактериальной терапии. Имеется опыт эффективного краткосрочного лечения актиномикоза имипенемом в течение 6–10 недель и цефтриаксоном ежедневно в течение 3 недель. Антимикробную терапию продолжают некоторое время после исчезновения симптоматики для предотвращения рецидива.

При лечении актиномикоза также необходимо учитывать присоединяющуюся патогенную микрофлору, которая может проявлять повышенную резистентность к антибиотикам, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов. С целью воздействия на сопутствующую флору используют метронидазол (Метрогил, Трихопол, Эфлоран) и клиндамицин (Далацин, Климицин). Хороший противовоспалительный эффект показывает применение сульфаниламидных препаратов (ко-тримоксазол, сульфадиметоксин, сульфакарбамид). При присоединении микотической инфекции назначают противогрибковые препараты: флуконазол, итраконазол, тербинафин, кетоконазол и др.

Иммунокоррегирующие средства. Для коррекции иммунодефицита показан Диуцифон внутрь — по 0,1 г 3 раза в день или внутримышечно в виде 5%-го раствора по 5 мл через день в течение 3–4 недель. По нашему мнению, также хорошо зарекомендовал себя иммунокоррегирующий препарат «Циклоферон» — 2 мл внутримышечно через день, 10 дней.

Общеукрепляющая терапия стимулирует реактивность организма и повышает эффективность иммунотерапии. Дезинтоксикационная терапия проводится внутривенными растворами Гемодеза, 5% раствором глюкозы и др. С целью активации регенерации применяется аутогемотерапия — еженедельно, всего на курс 3–4 переливания. Витамины назначают в среднетерапевтических дозах.

Иммунотерапия Актинолизатом способствует накоплению специфических иммунных тел и улучшает результаты лечения, позволяя снизить объем антибактериальных средств и избежать нежелательных побочных воздействий. Актинолизат вводят внутримышечно 2 раза в неделю по 3 мл, на курс 25 инъекций, курсы повторяют 2–3 раза с интервалом в 1 месяц.

В качестве местной терапии показано мазевое лечение с антибактериальными препаратами указанных групп, промывание свищей растворами антисептиков, препаратами фуранового типа, введение 1%, 2%, 5% спиртового раствора йода, которые способствуют очищению актиномикозных очагов и ликвидации воспалительных явлений.

Физиотерапевтические процедуры. В стадии формирования очага проводят электрофорез кальция хлорида и Димедрола. После вскрытия очагов при остаточных инфильтратах назначают электрофорез йода, Лидазы, флюкторизацию. Ультразвук применяется непосредственно на область очага поражения по общепринятой схеме в течение 12–25 дней (в зависимости от состояния больного и очага поражения) с интервалами в 3–4 месяца.

Хирургическое лечение проводится на фоне консервативной терапии и заключается в радикальном иссечении очагов поражения в пределах видимо здоровых тканей. При невозможности проведения радикальной операции (например, при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе) показано вскрытие и дренирование очагов абсцесса.

Источник