- Способы ориентирования подземной основы.

- Источник: Левчук Г. П., Новак В. Е., Лебедев Н. Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. Под ред. Г. П. Левчука. Учебник для вузов. М., Недра, 1983, с. 400.

- 22. Способы ориентирования подземных выработок, их точность.

Способы ориентирования подземной основы.

Источник: Левчук Г. П., Новак В. Е., Лебедев Н. Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. Под ред. Г. П. Левчука. Учебник для вузов. М., Недра, 1983, с. 400.

При ориентировании основы с дневной поверхности в подземные выработки передают дирекционный угол хода, а также координаты и высоту исходного пункта.

Основные способы ориентирования приведены в табл. 1.

| № п/п | Способ ориентирования | Средняя квадратическая ошибка одного ориентирования |

| 1 | Магнитный | 1» |

| 2 | Створа двух отвесов | 30» |

| 3 | Усовершенствованный способ створа двух отвесов | 12-15» |

| 4 | Шкалового примыкания к отвесам | 25» |

| 5 | Оптического клина | |

| 6 | Соединительного треугольника | 12» |

| 7 | Двух шахт (скважин) | 8-10» |

| 8 | Поляризации светового потока: — при визуальной регистрации — при электронной регистрации | 1′ 5» |

| 9 | Автоколлимационный | 6-8» |

| 10 | Гироскопическое ориентирование точными гиротеодолитами | 5-10» |

Из перечисленных в таблице способов чаще всего при строи¬тельстве подземных сооружений применяют способы, указанные в пунктах 2, 6, 7, 10.

При выполнении магнитного ориентирования обычно используют теодолит с зеркальной буссолью. На поверхности, на стороне полигонометрии, определяют склонение магнитной стрелки, а затем опускают прибор в шахту и определяют там по буссоли дирекционный угол стороны подземной полигонометрии с учетом найденного магнитного склонения. Существенными недостатками этого способа являются трудность выбора места наблюдений, свободного от нарушений нормального геомагнитного поля и в связи с этим невысокая точность способа.

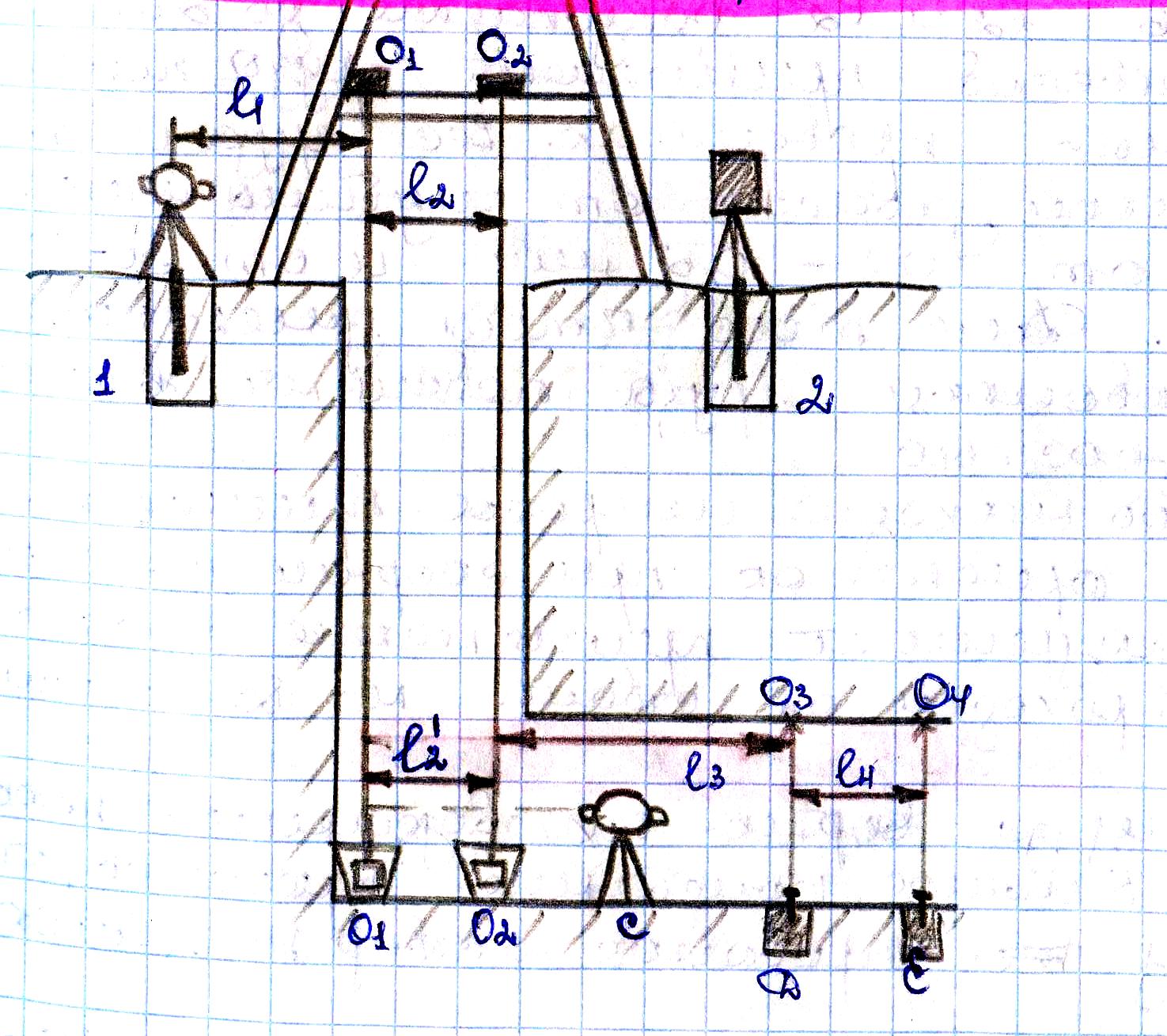

При ориентировании подземной основы способом створа двух отвесов в качестве исходной принимают ось I-II подходной штольни (рис. 1), вынесенной в натуру от пунктов подходной полигонометрии A, B, C, D по разбивочным элементам b1, l1 и b2, l2. Над точкой I (рис. 2) центрируют теодолит Т1 и наводят его на марку Мв, установленную в точке II. Строго в створе визирной линии по теодолиту подвешивают отвесы O1 и О2.

|

Рисунок 1 — Разбивка оси подходной штольни от пунктов полигонометрии

В подземных выработках в точке Ш1 с помощью специального устройства, осуществляющего поперечное микрометрическое передвижение, теодолит Т2 устанавливают так, чтобы его визирная ось совпала со створом отвесов О1 и О2, фиксируя при этом проекцию вертикальной оси теодолита точкой Mг1 в верхнем креплении штольни. Переводя трубу через зенит, фиксируют положение визирной оси теодолита точкой Мг2.

|

Рисунок 2 — Ориентирование подземной геодезической основы способом створа двух отвесов

В табл. 2 приведены данные о рекомендуемой массе груза и диаметре проволоки в зависимости от глубины ствола.

| Глубина ствола, м | Масса груза, кг | Диаметр проволоки, мм | Глубина ствола, м | Масса груза, кг | Диаметр проволоки, мм |

| 20 | 10 | 0,3 | 100 | 50 | 0,7 |

| 40 | 15 | 0,4 | 150 | 65 | 0,8 |

| 60 | 25 | 0,5 | 200 | 80 | 1,0 |

| 80 | 35 | 0,6 | 300 | 100 | 1,2 |

Как видно из геометрической схемы ориентирования спосо-бом створа двух отвесов, дирекционный угол линии Мг1 —Мг2 в подземных выработках в пределах точности ориентирования будет равен дирекционному углу линии I-II, закрепленной на поверхности. Фиксацию линии Mг1-Мг2 производят при двух положениях круга теодолита Т2. Для определения координат пунктов Ш1 и Ш2 используют измеренные расстояния l3 и l4.

Способ створа двух отвесов геометрически является весьма простым, наглядным и не требует математической обработки результатов ориентирования, однако точность этого способа сравнительно низка и характеризуется средней квадратической ошибкой, равной около 30″. Основным источником ошибок, который не позволяет повысить точность ориентирования, является колебание отвесов, затрудняющее точную установку визирной оси теодолита Т2 в их створе.

В качестве отвесов используют стальную проволоку с грузом в виде набора металлических дисков на конце, погружаемых в сосуд с жидкостью. Отвесы опускают в шахту при помощи лебедок, закрепляемых на копре ствола, при этом проволоки пропускают через специальные прорези с микрометренным устройством.

После опускания отвесы проверяют «почтой», пропуская по ним легкие проволочные кольца, чтобы убедиться в отсутствии касания отвесов стенок ствола или полок перекрытия.

Способ створа двух отвесов часто применяют на начальной стадии проходки. Действующей инструкцией разрешается применять его при удалении забоя от ствола до 70 м.

Усовершенствованный способ створа двух отвесов заключается в том, что в шахте рядом с отвесами устанавливают специальные шкалы, по которым наблюдают колебания отвесов и вычисляют среднее из отсчетов. Теодолит ставят таким образом, чтобы визирная ось пересекала шкалы в точках, соответствующих этим средним отсчетам. Способ це-лесообразно применять в тех случаях, когда из-за движения воздуха в стволе отвесы испытывают значительные колебания.

При способе шкалового примыкания используют шкалы, устанавливаемые за отвесами, при помощи которых определяют расстояния от отвесов до створа, задаваемого тео-долитом. По величинам этих смещений вычисляют дирекцион-ный угол плоскости, задаваемой отвесами, и дирекционный угол визирной оси теодолита в шахте.

При способе оптического клина используют специальный прибор, содержащий насадку с оптической бипризмой и коллиматор. Прибор устанавливают над стволом шахты и через насадку с оптической бипризмой наблюдают внизу рейку, подвешенную на проволоке и расположенную в створе стороны подземной полигонометрии. Вращением трубы вокруг вертикальной оси добиваются совмещения штрихов на концах рейки, устанавливая, таким образом, ось коллиматора параллельно определяемой стороне подземной полигонометрии, а затем определяют на поверхности дирекционный угол оси коллиматора. На точность этого способа оказывает существенное влияние рефракция воздуха в стволе. Определенные трудности представляет и необходимость обеспечения видимости на рейку.

Способы поляризации светового потока и автоколлимационный до настоящего времени применяют для специальных случаев ориентирования, когда передача дирекционного угла производится на небольшие расстояния.

В способе поляризации светового потока требуется применение специального оборудования. В стволе устанавливают поляризатор, на котором фиксируется направление плоскости поляризации световых волн, а на поверхности устанавливают второй поляризатор, на котором также фиксируется аналогичное направление. Вращая верхний поляризатор вокруг вертикальной оси, добиваются минимума освещенности в нижнем поляризаторе, что соответствует такому положению, когда направления колебаний световых волн в верхнем и нижнем поляризаторах взаимно перпендикулярны. Определив от пунктов геодезической основы дирекционный угол направления плоскости поляризации на поверхности, находят и дирекционный угол направления плоскости поляризации в шахте.

В автоколлимационном способе направление в шахту передается посредством двух автоколлимационных теодолитов, устанавливаемых на поверхности и в шахте, и зеркальных отражателей, которые размещают вдоль ствола.

В тех случаях, когда ориентирование сопровождается спуском в шахту отвесов, координаты исходного пункта подземной полигонометрии получают одновременно с передачей дирекционного угла. Когда применяют способы, не требующие применения отвесов, например гироскопический или автоколлимационный, для передачи координат опускают один отвес. Координаты верхней точки отвеса на поверхности определяют от пунктов полигонометрии, а к нижней точке отвеса, координаты которой принимают равными координатам верхней точки, в шахте привязывают подземную полигонометрию.

В последнее время вместо отвесов используют оптические зенит-приборы типа PZL и ПОВП или лазерные приборы вертикального проектирования.

Следует иметь в виду, что так как в стволе действующей шахты расположено много различного оборудования (шахтный подъем, трубопроводы, кабели и т. п.), а также через каждые три метра по высоте устраиваются полки, перекрывающие ствол, работы по пропуску отвесов занимают очень много времени.

Источник

22. Способы ориентирования подземных выработок, их точность.

Ориентированием подземных выработок называют передачу дирекционного угла и координат с поверхности в подземную выработку.

Дирекционный угол с поверхности в подземную выработку передают от сторон тоннельной триангуляции (спутниковой сети) и как исключение от сторон основной полигонометрии, которой сгущается триангуляция.

Координаты с поверхности в подземные выработки передают от вблизи закреплённых стволов пунктов основной или подходной полигонометрии.

Ориентирование является одной из самых ответственных работ, выполняемых при строительстве тоннелей. При наличии выходов на поверхность ч/з порталы, штольни, наклонные ходы, ориентирование выполняют проложением полигонометрического хода непосредственно с поверхности в подземные выработки.

При сооружении тоннеля ч/з вертикальную шахту передача дирекционного угла с поверхности в подземную выработку осуществляется двумя группами способов, основанных на физических и геометрических принципах. К этим способам относятся (mo – СКО ориентирования):

1) магнитный способ — mo = ± 5’;

2) способ створа двух отвесов — mo = ± 30’’ – предварительная ориентировка;

3) усовершенствованный способ створа двух отвесов — mo = ± 5’’;

4) способ шкалового примыкания к отвесам — mo = ± 25’’;

5) способ оптического клина — mo = ± 12’’;

6) способ соединительного треугольника — mo = ± 12’’;

7) способ двух шахт — mo = ± 8’’

8) способ поляризации светового потока:

— при визирной регистрации — mo = ± 1’;

— при электронной регистрации — mo = ± 5’’;

9) автоколлимационный способ ориентирования из одного приёма — mo = ± 8’’/

10) гидроскопическое ориентирование — mo = ± 10’’ – гидроскопические теодолиты, гидрокомпас.

А) При выполнении магнитного ориентирования используют теодолит с зеркальной буссолью. На поверхности, на стороне полигонометрии, определяют склонение магнитной стрелки, а в шахте – дирекционный угол стороны подземной полигонометрии с учетом найденного магнитного склонения. Недостатки: трудность выбора места наблюдений, свободного от нарушений нормального геомагнитного поля и в связи с этим невысокая точность способа.

Б) Способ створа двух отвесов геометрически является простым, наглядным и не требует математической обработки результатов ориентирования.

На поверхности на одной из точек (т.1). которыми закреплена ось подходной штольни, центрируют теодолит, на другой точке (т.2) – визирную марку. Трубу теодолита наводят на визирную марку и закрепляют ГК. В ствол опускают 2 отвеса О1 и О2 на тонкой проволоке. По команде наблюдателя отвесы вводят в створ луча теодолита.

В подходной штольне устанавливают второй теодолит в т.С и вводят визирный луч теодолита так, чтобы отвесы О1 и О2 оказались в створе теодолита. После этого переводят трубу через зенит и в створе визирного луча теодолита в верхнем креплении штольни забивают гвозди в т. О3 и т. О4. К ним подвешивают отвесы. Под отвесами закрепляют пункты подходной полигонометрии D и E.

— l1 – от оси вращения теодолита до отвеса О1;

— l2 – расстояние м/у проволоками отвеса О1 и О2 (вверху);

— l’2 – расстояние м/у проволоками отвеса О1 и О2 (внизу для контроля);

— l3 – расстояние м/у проволоками отвеса О2 и О3;

— l4 – расстояние м/у проволоками отвеса О3 и О4.

Разность l2 и l’2 допускается до 2 мм.

Зная координаты т.1, дирекционный угол линии 1-2 и измерив расстояния l1, l2, l3, l4 легко вычислить координаты т. D и т. E.

В качестве отвесов принимаются грузы массой 30 — 140 кг подвешенные на стальных проволоках толщиной 0,2 – 0,5 мм. Вес груза и толщина проволоки зависят от глубины шахты. Для уменьшения колебаний проволоки грузы помещают в баки с вязкой жидкостью.

Этот способ находит широкое применение для предварительной ориентировки при сооружении тоннелей. Разрешается применение данного способа при удалении проходки от ствола не более чем на 50 м.

Недостатком способа является то, что из-за вертикальных воздушных потоков наблюдается большое колебание проволок. Это мешает вводу проволок в створ теодолита внизу.

Для уменьшения влияния этого фактора на точность ориентирования вводят усовершенствованный способ створа 2 отвесов. Он заключается в том, что в шахте рядом с отвесами устанавливают специальные шкалы с делениями, по которым с помощью теодолита наблюдают колебания отвесов и вычисляют среднее из отсчетов. Далее на шкалах делают риски на этих средних значениях и вводят визирный луч в створ по этим рискам.

В) При способе шкалового примыкания используют шкалы, установленные за отвесами, при помощи которых определяют расстояния от отвесов до створа, задаваемого теодолитом. По величинам этих смещений вычисляют дирекционный угол плоскости, задаваемой отвесами, и дирекционный угол визирной оси теодолита в шахте.

Г) При способе оптического клина используют специальный прибор, содержащий насадку с оптической бипризмой и коллиматор. На точность этого способа оказывает влияние рефракция воздуха в стволе. Определённую трудность представляет необходимость обеспечения видимости на рейку.

Д) способ соединительного треугольника

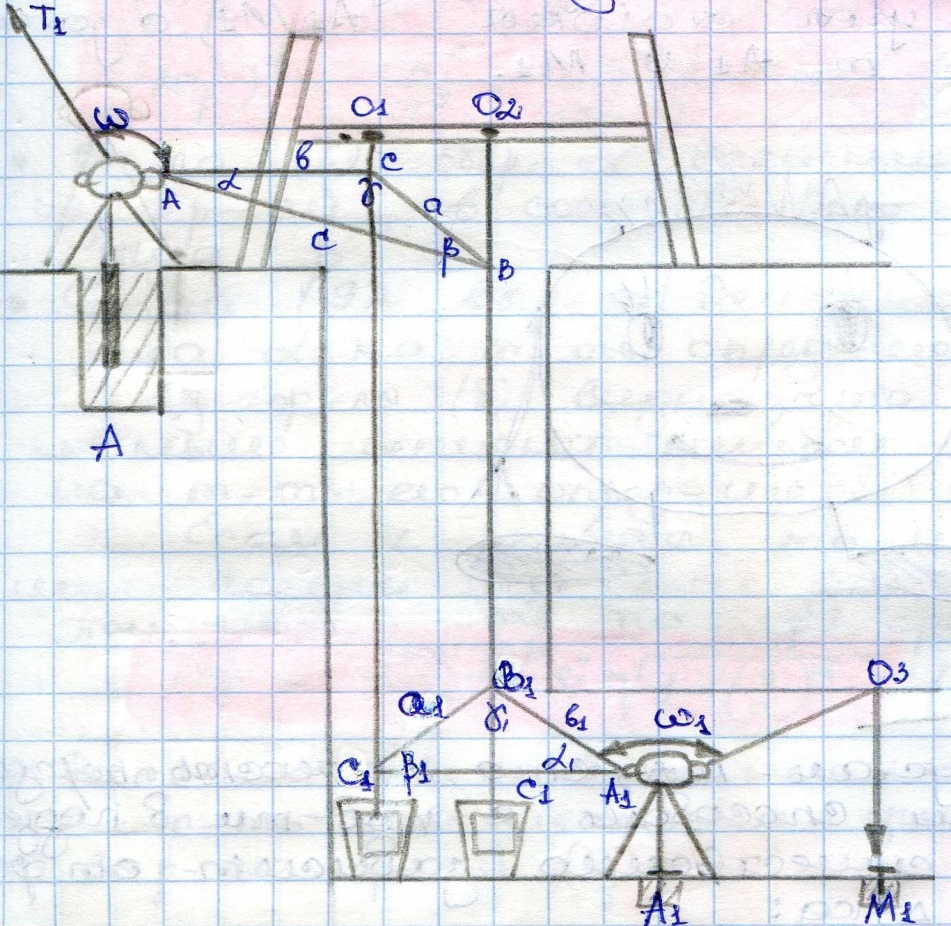

В этом способе с помощью лебедок в ствол опускаю 2 отвеса О1 и О2. Над т. А с известными координатами устанавливается теодолит и измеряется угол α м/у направлениями на проволоки отвесов, а также примычные углы ω м/у направлениями на пункты триангуляции и на отвес О1. В образовавшемся треугольнике измеряются все стороны рулеткой a, b, c. Полученный треугольник с 3мя измеренными сторонами и одним углом называют соединительным т

По теореме sin-ов можно вычислить углы β и γ. Дирекционный угол линии соединяющей отвесы a , а следовательно и отвесной плоскости проходящей ч/з отвесы получают, зная примычный угол ω, дирекционный угол направления T1 и углы соединительного треугольника.

Внизу ствола вблизи него закрепляется точка А1, над которой также устанавливается теодолит и проводятся такие же измерения и вычисления как и вверху.

Зная дирекционный угол линии В1С1 и углы треугольника, по примычному углу ω1, вычисляют дирекционный угол стороны А1М1, а затем и координаты т.А1 и т.М1.

Исследованиями установлено, что точность передачи дирекционного угла этим способом зависит от формы соединительного треугольника. Треугольник д.им. вытянутую форму. Угол α д.б. как можно меньше и не более 2°. Расстояние м/у отвесами желательно иметь как можно больше, а т. А следует закреплять ближе к створу.

После подвески отвесов и их установки проверяют «почтой» не касаются ли проволоки стенок ствола или выступающих частей (бросают камушек).

Для повышения точности и надежности ориентирования его выполняют при 3 положениях отвесов. Для этого перемещают точки подвеса отвесов, применяя специальные пластинки Они имеют стопорные устройство, позволяющее перемещать точку подвеса точно на 15 мм. Пластинки при установке ориентируются так, чтобы направление перемещения точки подвеса отвесов было перпендикулярно визирному лучу теодолита, установленному в т. А или т. А1.

Для контроля длин сторон в процессе измерения длинной стороны с или с1, измеряют линейкой с мм делениями высоты треугольников, опущенные на длинные стороны:

c = a + b – h 2 /2a – h 2 /2b

Сравнивая вычисленные значения длиной стороны с измеренными получают хороший контроль правильности измерений сторон a и b.

Длины сторон a, b, c и a1, b1, c1 измеряют стальной компарированной рулеткой, натянутой на весу с постоянным натяжением динамометром. Расстояния b, с и b1, с1 измеряют м/у центральным штифтом теодолита и проволокой соответствующего отвеса. Расстояния a и a1 м/у проволоками отвесов.

Уравнивание результатов измерений соединительного треугольника выполняют только введением поправок в измеренные длины сторон. Для этого по измеренным сторонам и углу α вычисляют значения угла β, а затем длину стороны с:

свыч = b*cosα + a*cosβ

Полученное значение сравнивают с непосредственно измеренным и вычисляют невязку и поправку в длины сторон: fS = свыч – сизм

Способ находит довольно широкое применение на практике.

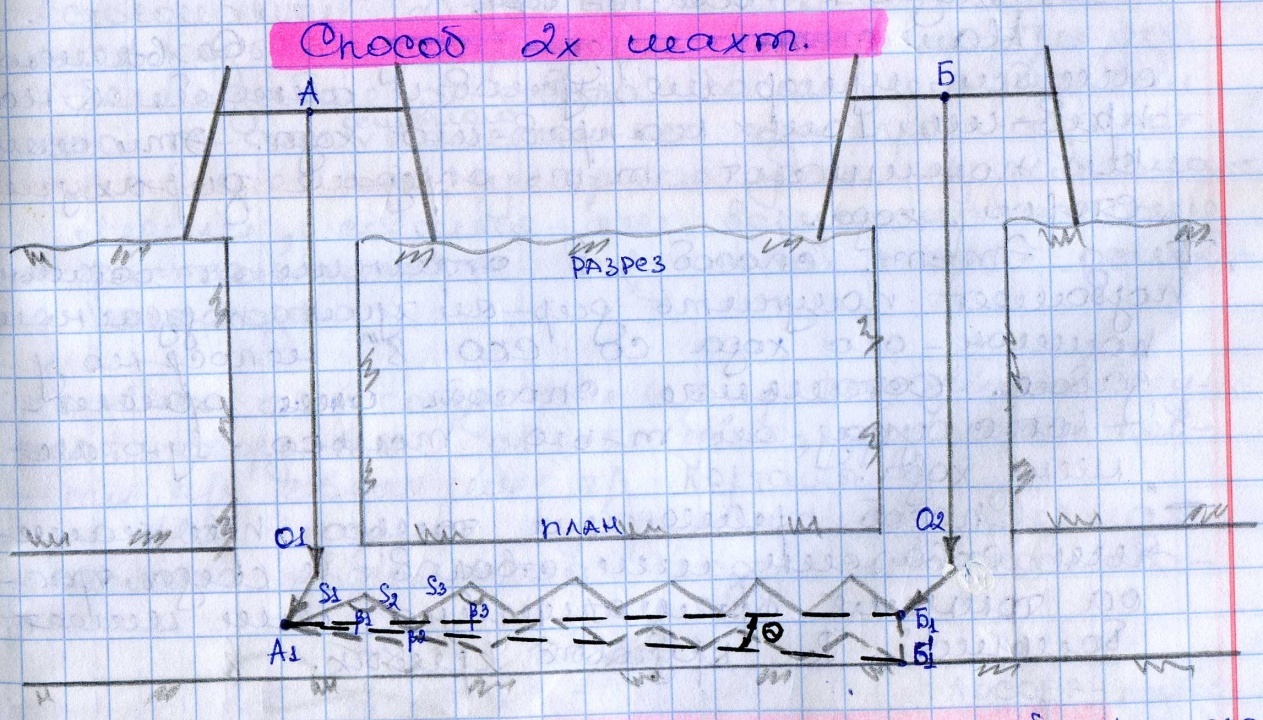

Е

Предположим что при односторонней проходке от ствола А в подземных выработках проложен по мере продвижения забоя вперёд полигонометрический ход A1Б1, в котором измерены стороны S1, S2, …,Sn и углы м/у ними β1, β2, …, βn. В конце хода пройден ствол или пробурена скважина Б. Опустим в стволы 2 отвеса О1 и О2, координаты которых на поверхности определены от пунктов полигонометрии. В подземных выработках полигонометрический ход привязан к отвесам О1 и О2. Значит нам известны координаты начала и конца хода.

Для ориентирования подземного хода примем условный дирекционный угол 1ой линии = αусл и при этой ориентировке вычислим координаты последней точки хода Б’1. Вычислим дирекционные углы замыкающих ходов по координатам точек А1 и Б1 и по координатам точек А1 и Б’1. Далее вычислим угол Θ м/у замыкающими ходов: Θ = αА1Б’1 — αА1Б1. Этот угол является искомой величиной для перехода от условного ориентирования полигонометрического хода к действительному.

На точность определения угла Θ влияют ошибки измерения углов и линий в направлении перпендикулярном направлению хода. Эти ошибки понижают точность определения дирекционных углов сторон хода.

Этот способ в отличии от остальных позволяет получить дирекционный угол подземного полигонометрического хода со СКО 8’’ непосредственно у забоя. Остальные способы ориентируют с указанной точностью только 1ую линию хода. Но данный способ применим только при наличии скважин или стволов и когда трасса тоннеля прямолинейна или имеет большой радиус КК.

Ж) В способе поляризации светового потока требуется применение специального оборудования. В стволе и на поверхности устанавливают поляризаторы. Определив от п.п. геодезической основы дирекционный угол направления плоскости поляризации на поверхности, находят и дирекционный угол направления плоскости поляризации в шахте.

З) В автоколлимационном способе направление в шахту передается посредством 2 автоколлимационных теодолитов, установленных на поверхности и в шахте, и зеркальных отражателей, которые размещают вдоль ствола.

В тех случаях, когда ориентирование сопровождается спуском в шахту отвесов, координаты исходного пункта подземной полигонометрии получают одновременно с передачей дирекционного угла. Когда применяют способы, не требующие применения отвесов, для передачи координат опускают один отвес. Координаты верхней точки отвеса на поверхности определяют от пунктов полигонометрии, а к нижней точке отвеса, координаты которых принимают равными координатам верхней точки, в шахте привязывают подземную полигонометрию.

Все геометрические способы основаны на применении отвесов, которые опускают с поверхности в подземные выработки через стволы, скважины большого диаметра и другие вертикальные проходки. Вместо отвесов применяют высокоточные лазерные или оптические приборы вертикального проектирования.

Источник