Способы организации жизнедеятельности человека

Рациональная организация жизнедеятельности есть система жизни данного конкретного человека, которая с учетом необходимых и возможных условий обеспечивает ему высокий уровень здоровья и благополучия в сферах социального, профессионального, семейного и культурного бытия.

Целью рациональной организации жизнедеятельности является наиболее эффективное использование методов и средств сохранения и укрепления здоровья в режиме конкретных условий жизни для максимально полной реализации возможностей человека в личной и общественной сферах деятельности.

Построение рациональной системы жизнедеятельности представляет собой длительный и трудоемкий процесс, так как предполагает учет широкого круга факторов, условий, в которых протекает жизнь данного человека. Укажем на некоторые из таких условий и стоящие в связи с этим перед рациональной организацией жизнедеятельности задачи.

Рациональная организация жизнедеятельности должна строиться с учетом всего многообразия индивидуальных гено- и фенотипических, возрастных, половых и т. д. особенностей данного человека, и, с этой точки зрения, она будет пригодна лишь для данного индивидуума. С другой стороны, такая организация должна служить максимально полной реализации возможностей человека.

Учет профессиональных факторов при формировании рациональной жизнедеятельности предполагает, что выполнение человеком своих профессиональных функций часто сопряжено:

- с определенным временным режимом работы;

- с длительным поддержанием высокого уровня психоэмоционального напряжения;

- с необходимостью выполнения однообразных движений или поддержания статических, неблагоприятных для здоровья поз;

- с увеличением нагрузки на мозг при снижении двигательной активности (гиподинамии и т. д.).

Задачами рациональной организации жизнедеятельности в отношении профессионального статуса человека должны быть, во-первых, обеспечение высокого уровня профессиональной работоспособности, а во-вторых — минимизация неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, влияющих на здоровье человека.

Учет социальных факторов предполагает, что данный человек является членом общества, принадлежит к определенной социальной группе и имеет ряд определенных социальных притязаний. Поэтому задачей рациональной организации его жизнедеятельности должно быть сохранение высокого уровня жизнеспособности человека в соответствии с его социальным статусом и уровнем объективно обоснованных социальных притязаний.

Учет семейно-бытового статуса человека определяется тем обстоятельством, что данный человек имеет в своей семье определенные права и обязанности, обусловленные сложившимися здесь взаимными отношениями, традициями и обычаями, включающими режим дня и питания, воспитание детей, распределение обязанностей и т. д. Поэтому задачей рациональной организации его жизнедеятельности должно быть максимально полное обеспечение функций человека в семье как ребенка, супруга или родителя.

Учет уровня культуры человека предполагает, что организация его жизнедеятельности должна определяться его собственным отношением к проблеме здоровья, его приоритетами в ее решении. В связи с этим задачей рациональной организации его жизнедеятельности должно быть формирование культуры здоровья, здоровых потребностей и привитие навыков здорового образа жизни.

При характеристике здорового образа жизни было отмечено, что он включает в себя такие компоненты, как оптимальный двигательный режим, психофизиологическая регуляция, рациональное питание, тренировка иммунитета, закаливание, отказ от вредных привычек, психосексуальная и половая культуры и валеологическое саморазвитие. Исходя из этого, при создании рациональной организации жизнедеятельности, необходимо включать в нее все эти компоненты, причем необходимо привести их в оптимальное соответствие, предполагающее, что каждый из этих факторов учитывает роль и место всех остальных в жизни данного человека.

При решении вопроса рациональной организации жизнедеятельности важно учитывать тот факт, что чем более объемна и интенсивна выполненная работа, тем более полноценным должен быть период восстановления, причем следует учитывать не только пассивное состояние (покой, сон), но и активное восстановление.

Нормирование и рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха сохраняет высокую работоспособность и здоровье, вырабатывает стереотип деятельности человека. Неправильный распорядок дня или частая его ломка вызывают нарушения здоровья, проявляющиеся в утомлении, нарушении сна, повышенной раздражительности, различных заболеваниях. У человека, являющегося частью природы, ритмические природные явления с разными периодами (суточные, сезонные, годовые, многолетние и т. д.) вызывают ритмичность физиологических процессов в организме. Наиболее выражены циркадные (околосуточные) колебания, причем значения большинства показателей сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем днем имеют максимальные значения, ночью — минимальные.

На протяжении миллионов лет биогенетического развития животные и человек подчинялись суточным изменениям освещенности, задаваемым на Земле Солнцем. Именно это сформировало у нас циркадный ритм, когда максимум активности жизнедеятельности и обмена веществ приходится на светлое время суток, ее минимум — на ночное. Положение во многом изменилось с появлением электрического освещения, когда временные границы бодрствования значительно расширились. Однако это не изменило врожденной подчиненности активности жизнедеятельности природному циркадному ритму с учетом индивидуальных хронотипологических особенностей организма: «совы» — вечерний тип работоспособности, «жаворонки» — утренний тип работоспособности, «аритмики» имеют недифференцированный биоритмологический профиль.

Если режим дня совпадает с индивидуальным типом работоспособности, а начало деятельности с функциональным подъемом важных систем организма, будет обеспечено сохранение работоспособности на высоком уровне. Несоответствие индивидуальных ритмов с режимом дня вызывает рассогласования — десинхронозы , которые могут привести к различным нарушениям здоровья.

В настоящее время более 70% населения России проживает в городах, значительная часть из них — в мегаполисах с миллионным населением. Жизнь человека ориентирована на согласование своего режима с жизнедеятельностью других людей, с которыми он связан совместной профессиональной деятельностью, семейными узами, транспортом, соседством и т. д. Независимо от преобладающего у человека суточного биоритма, и «жаворонки», и «голуби» (аритмики), и «совы» вынуждены вставать утром в одно время и ложиться спать, исходя из распорядка своей семьи.

Можно выделить следующие обстоятельства, обусловливающие противоречия между эволюционным прошлым человека и нынешним образом жизни:

— снижение двигательной активности современного человека ниже уровня, который обеспечивает в эволюции организму выживание;

— противоречие между снижающейся двигательной активностью и все возрастающей нагрузкой на мозг человека, с возникающим перенапряжением его центральной нервной системы, высшей нервной деятельности и психики;

— комфортные условия существования со снижением функциональных возможностей организма и развитием детренированности адаптационных механизмов;

— нарушение природных пищевых комплексов и наличие большого количества ненатуральных и синтезированных веществ;

— все большее исключение непосредственного участия человека в технологических процессах производства материальных благ.

В задачу построения рационального режима дня входит правильная организация режима сна, питания, смены видов деятельности, чередования труда и отдыха.

Рациональный режим дня — это целесообразно организованный, соответствующий возрастным особенностям и индивидуальным биологическим ритмам распорядок суточной деятельности. При этом все элементы режима проводятся последовательно в одно и то же время, что способствует выработке стереотипов поведения, повышающих приспособляемость к окружающей среде.

Следует отметить, что не существует одинаковой для всех схемы распорядка дня, режима жизни, необходим индивидуальный подход с учетом всех факторов, изложенных выше.

Вопросы для самоконтроля

- Расскажите о рациональной организации жизнедеятельности

- Каковы факторы, которые необходимо учитывать при рациональном планировании жизнедеятельности?

- Какова связь биологических ритмов и здоровья человека? Что такое десинхронозы?

- Каковы особенности построения рационального режима дня в современных условиях?

Источник

Что такое экономика

На страницах этого учебника нас ждет разговор о проблемах экономики. А потому первое, что нам надо сделать: выяснить, что же это слово — «экономика» — означает. Задача эта тем более существенна, что в русском языке термин «экономика» имеет два значения.

Во-первых, так называют способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления, т. е. для удовлетворения своих потребностей. Синонимом этого значения слова «экономика» является понятие «хозяйство».

Во-вторых, «экономика» обозначает науку, которая исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные ресурсы для удовлетворения своих неограниченных потребностей в жизненных благах. Само название этой науки пришло к нам из Древней Греции и в буквальном переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства» («эйкос» — «хозяйство» и «номос» — «закон»). Поскольку экономическая наука изучает поведение людей, то она относится к категории общественных (социальных) наук, так же как история или философия.

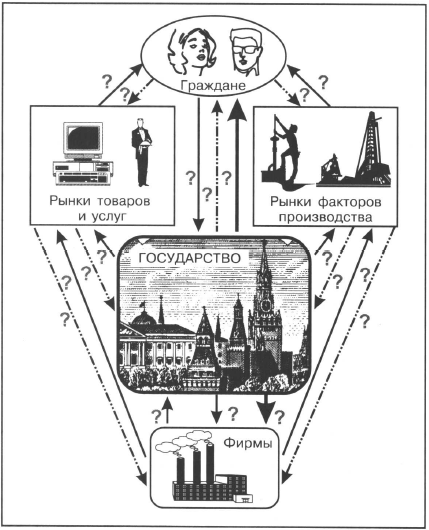

Как мы видим на рис. 1-1, в экономической жизни есть три главных участника: граждане (семьи), фирмы и государство. Они взаимодействуют между собой, координируя свою деятельность как непосредственно, так и через рынки факторов производства (т. е. ресурсов, с помощью которых можно организовать производство благ) и потребительских товаров (благ, которые непосредственно потребляются людьми и которыми люди обмениваются с помощью рыночных процедур).

Рис. 1-1. Устройство экономики

Трудно переоценить роль, которую играют в экономической жизни общества фирмы и государство. И все же главное из действующих лиц экономики — человек, семья, или, как предпочитают говорить экономисты, домашнее хозяйство. Дело в том, что именно ради удовлетворения нужд домашних хозяйств, их конкретных потребностей в благах и должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране.

Простейший вариант домашнего хозяйства — семья, состоящая из родителей и детей, проживающая в одной квартире или доме и ведущая общее хозяйство. Взрослые члены этой семьи владеют как минимум таким фактором производства, как труд, и предоставляют фирмам возможность его использования за плату, получая за это доход в форме заработной платы. А затем они решают, как этот доход потратить: на покупку продуктов питания, одежды, оплату жилья и коммунальных услуг, организацию летнего отпуска и т. п.

Но кроме труда в собственности членов домашних хозяйств (если они являются совладельцами коммерческих организаций — фирм) могут находиться и другие факторы производства, например фабрики, земельные участки и т. д. От использования этих факторов производства домашние хозяйства также получают доходы. И наконец, все домашние хозяйства страны являются совладельцами природных ресурсов страны и другой собственности, которой от их имени управляет правительство. Поэтому в конечном счете все, что страна использует в хозяйственной деятельности, и все, что она создает в ее результате, принадлежит домашним хозяйствам, т. е. гражданам страны, поведение которых в сфере хозяйственной деятельности определяет все, что происходит в стране и как она развивается.

Итак, экономическая наука изучает, как могут повести себя люди в тех или иных хозяйственных ситуациях и что в итоге может получиться. Результаты такого изучения помогают людям, фирмам и государству лучше предвидеть последствия своих решений в сфере экономики и принимать более разумные, рациональные решения.

Как известно, все живые обитатели Земли получают пропитание от природы, но лишь люди научились добывать блага, необходимые для удовлетворения своих потребностей, в объеме и ассортименте большем, чем может дать дикая природа.

Не все блага, впрочем, приходится реально добывать. Воздух, например, мы не производим, он дарован нам природой, и мы можем получать такого рода блага свободно. И поэтому экономическая наука разделяет все блага на две группы:

- свободные (дарованные природой, даровые) блага;

- экономические блага.

Свободные блага — это те необходимые блага (преимущественно природные), которые доступны людям в объеме куда большем, чем величина потребности в них. А потому их не надо производить, и люди могут потреблять их не просто свободно, но и бесплатно. Именно к этой группе благ относятся воздух, солнечный свет, дожди, океаны.

И все же основной круг потребностей людей удовлетворяется за счет не свободных, а экономических благ, т. е. товаров и услуг, созданных человеком. Их объем:

И если люди живут сейчас лучше, чем в древности, то это достигнуто благодаря увеличению объема и улучшению свойств именно этих — экономических — благ (продовольствия, одежды, жилья и т. д.).

Человек изобрел колесо, приручил диких животных, создал земледелие и научился обращаться с огнем. И все же истинный источник нынешнего благосостояния и могущества народов Земли — чрезвычайно развитый механизм объединения усилий ради решения общих задач. Причем самая главная из этих задач — производство все большего объема жизненных благ, т. е. создание условий для улучшения жизни людей.

Для производства жизненных благ люди используют ресурсы природы, свой труд и специальные приспособления (инструменты, оборудование, производственные объекты и др.). Все это и называется факторами производства.

Принято выделять три основных вида факторов производства:

- труд;

- землю;

- капитал.

Говоря о труде как факторе производства, мы имеем в виду деятельность людей по производству товаров и услуг. При этом под «покупкой труда» подразумеваем на самом деле приобретение права на получение от человека конкретных трудовых услуг на протяжении определенного периода.

Говоря о земле как факторе производства, мы подразумеваем все виды природных ресурсов, пригодных для производства экономических благ.

Говоря о капитале, мы имеем в виду здания и сооружения производственного назначения, станки и оборудование и т. д., т. е. все необходимое для производства товаров или услуг (подробнее о капитале и его видах см. § 8).

Для удобства анализа экономических процессов нередко из труда выделяют еще одну разновидность факторов производства — предпринимательские способности. Этим словом мы будем обозначать присущие некоторым людям способности:

- правильно оценивать, какие новые товары можно с успехом предложить покупателям или какие технологии производства имеющихся товаров стоит внедрить для получения наибольшей выгоды;

- рисковать, что означает готовность принять на себя риск потери своих сбережений, вложенных в новый коммерческий проект, и риск бесплодности затрат сил и времени на его реализацию;

- удачно координировать использование других факторов производства для создания нужных обществу благ.

На первый взгляд может показаться непонятным, чем предпринимательские способности отличаются от труда, ведь часто создатель бизнеса — предприниматель — работает в нем бок о бок со своими наемными работниками и разница между их деятельностью трудноразличима. Но эта разница есть, и она очень существенна: наемный работник выполняет то, что ему скажет собственник-предприниматель, и отвечает за то, что ему велели сделать сейчас.

А предприниматель, опираясь на свои способности, принимает решение о том, что именно должно производиться в фирме, в каком количестве и как. Более того, его решения ориентированы на будущее, что требует умения предвидеть, сколько и по какой цене он сможет продать. Именно это особое умение и заставляет экономистов говорить о предпринимательских способностях как об особом факторе производства.

Отметим, что наемный руководитель (менеджер) не может быть назван предпри-нимателем: он ведет дело не на свои деньги и в случае неудачи фирмы может потерять только свою должность и заработную плату. Владелец же фирмы может потерять все деньги, которые он вложил в ее создание.

В XX в. неизмеримо большее, чем прежде, значение для экономической деятельности приобрел еще один весьма специфический вид факторов производства: информация, т. е. все те знания и сведения, которые необходимы людям для осознанной деятельности в мире экономики. Объем этого ресурса точному измерению не поддается, хотя его ценность огромна и постоянно растет.

Совершенствуя способы использования экономических ресурсов (факторов производства), человечество положило в основу своей хозяйственной деятельности два важнейших элемента: специализацию и обмен плодами своего специализированного труда.

Специализация труда основана на принципах, выработанных людьми за долгие века развития своего хозяйства. Важнейшими из них являются:

- Сознательное разделение труда между людьми.

- Обучение людей новым профессиям и навыкам.

- Возможность кооперации, т. е. сотрудничества ради достижения общей цели (например, создания сложного изделия или строительства завода).

Как полагают археологи и историки, специализация труда проявилась впервые примерно 12 тысяч лет назад. Именно тогда люди впервые обнаружили: возделывание сельскохозяйственных культур позволяет не умирать с голоду и при оседлой жизни. А значит, можно более не кочевать в поисках пищи и построить СВОЙ ДОМ.

Именно тогда произошло общественное разделение труда: одни люди стали охотниками, другие — скотоводами, третьи — земледельцами. Ныне же перечень профессий насчитывает многие тысячи названий. Подавляющее большинство профессий требует обучения (иногда многолетнего) особым навыкам и приемам труда.

В чем же состоит ценность специализации труда, почему она стала важнейшим камнем в фундаменте хозяйственной жизни общества? Тому есть несколько главных причин.

Во-первых, все люди от природы разные, а проще говоря, наделены разными способностями. Поэтому они неодинаково приспособлены к выполнению тех или иных видов работ. Специализация позволяет каждому человеку находить ту сферу деятельности, тот вид работ, ту профессию, где его способности проявятся наиболее полно, а труд будет наименее тягостен.

Во-вторых, специализация позволяет людям добиваться все большей умелости в осуществлении избранной для себя деятельности. А это дает возможность изготавливать блага или оказывать услуги со все более высоким уровнем качества.

В-третьих, рост умелости позволяет людям тратить на изготовление благ все меньшее количество времени и избегать его потерь при переключении с одного вида работ на другой.

Иными словами, специализация оказалась главным способом повышения производительности всех ресурсов (факторов производства), которые люди используют для производства нужных им экономических благ, и прежде всего того ресурса, который мы называем трудом.

Говоря о производительности, мы понимаем под этим тот полезный результат, который удается получить от единицы экономического ресурса за определенный период. Например, производительность труда представляет собой то количество изделий, которое один работник изготовил в единицу времени (например, за день, за месяц, за год). А производительность земли будет измеряться массой урожая, полученного с 1 га пашни в год.

Как на деле происходит рост производительности за счет углубления специализации, можно проследить на примере сборочного конвейера, который широко использовал при налаживании поточного производства знаменитый американский инженер и предприниматель Генри Форд.

Именно благодаря специализации труда и росту на этой основе его производительности у людей появилась возможность производить больше благ определенного вида, чем было нужно для потребления им самим. А значит, у них появилась возможность для обмена излишками таких благ, причем обмена регулярного, а не время от времени. Надо сказать, что умение обмениваться благами — уникальная особенность людей, отличающая их от других обитателей Земли в не меньшей мере, чем прямохождение или способность мыслить. Как остроумно подметил великий шотландский экономист Адам Смит (1723-1790): «Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой. »

Регулярный обмен товарами и услугами лежит в основе важнейшей сферы деятельности людей — торговли, т. е. обмена благами в форме купли-продажи товаров и услуг за деньги. Торговля соединяет людей и фирмы, специализирующиеся на производстве определенных товаров или оказании различных услуг, в единое целое — хозяйство страны или планеты в целом. Без торговли развитие специализации оказалось бы невозможным, а значит, людям было бы труднее добиваться увеличения объема доступных им экономических благ.

Более того, только сочетание специализации и торговли позволило разрешить противоречие между:

- стремлением людей получить в свое пользование огромное разнообразие различных благ и

- способностью каждого человека производить ограниченный ассортимент благ.

Действительно, даже в своей комнате вы обнаружите блага, созданные производителями, занятыми в разных видах специализированного труда: строителем, мебельщиком, стеклодувом, столяром, электриком, машиностроителем и т д. Ни один человек не способен овладеть всем множеством профессий, необходимых для создания всего разнообразия благ, которыми мы сегодня пользуемся. Кроме того, создание каждого блага требует определенного времени, и если бы человек создавал все блага для себя самостоятельно, то многие свои потребности он смог бы — в лучшем случае — удовлетворить лишь на склоне дней.

Поэтому люди со временем поняли: сочетание специализации и регулярного обмена плодами специализированного труда дает возможность получать блага в большем объеме, в большем ассортименте и быстрее.

Если страна умело сцепляет между собой «шестеренки» специализации и торговли, то тогда:

- специализация ведет к росту производительности труда;

- рост производительности труда увеличивает объем доступных людям благ;

- возросший объем благ предлагается к продаже и обеспечивает рост потребления этих благ людьми и рост соответственно доходов продавцов (производителей);

- полученные в результате торговли доходы направляются на развитие производства и совершенствование специализации труда.

Символически эту связь можно представить в виде часов, которые отмеряют ход экономического прогресса человечества (рис. 1-2). Пока циферблат этих часов цел, а стрелки идут в нужном направлении — страна богатеет, а люди в ней живут все лучше и лучше. Но если в стране нарушается процесс развития специализации или падает производительность, если торговля развита слишком слабо или люди не вкладывают часть своих доходов в развитие производства благ, тогда в этой стране возникают экономические трудности. А перебои или остановка часов экономического прогресса всегда приводят к Рис. 1-2. одному и тому же результату: жить людям становится Экономические часы хуже.

Рис. 1-2. Экономические часы

Это правило относится ко всем странам, даже к тем, гражданам которых, казалось бы, гарантировано зажиточное существование благодаря имеющимся в их распоряжении природным богатствам. Конечно, наличие таких богатств облегчает путь к высокому благосостоянию, но сами по себе богатства недр, пашен или лесов процветания не гарантируют.

Источник