Способы организации процесса проектирования

Способ организации процесса проектирования заключается в создании модели процесса проектирования, основанной на концепции управления.

Первый вариант модели — это схема процесса проектирования (рис. 1.2), включает в себя:

· цель проектирования, которая неизменна;

· знания технологии определенного типа для создания проекта;

· информацию (проект), которая может быть документирована и использована для производства тем или иным способом в процессе проектирования.

Рис. 1.2 – Схема процесса проектирования

Второй вариант — это модель процесса производства (рис. 1.3). Если цель не достигнута, то проектные решения корректируются. Данные об отклонении предварительного проекта от спецификации передаются к операции синтеза. В среде проектирования находятся вычислительные средства, методическое обеспечение, сам проектировщик.

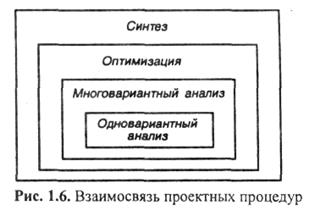

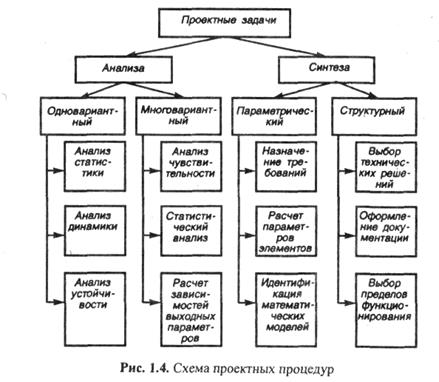

Проектные процедуры подразделяются на задачи анализа и синтеза. Синтез заключается в создании описания вычислительной системы, а анализ — в определении свойств и исследовании работоспособности объекта по его описанию, т. е. при синтезе создаются, а при анализе оцениваются проекты ВС (рис. 1.4).

Рис. 1.3 – Модель процесса производства

Процедуры анализа могут быть одновариантные и многовариантные. Одновариантный анализ предполагает задание значений внутренних и внешних параметров и определение значений выходных параметров объекта. Задача анализа с одним вариантом сводится к однократному решению уравнений, составляющих математическую модель. Многовариантный анализ заключается в исследовании свойств ВС в некоторой области пространства внутренних параметров. Такой анализ требует многократного решения систем уравнений.

Рис. 1.4 – Схема проектных процедур

Процедуры синтеза — параметрические и структурные. Целью структурного синтеза является определение структуры ВС перечня типов элементов, составляющих ВС, и способа связи элементов (оборудования) между собой в составе ВС. Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданных значениях структуры и условиях работоспособности на выходные параметры объекта, т. е. при параметрическом синтезе необходимо определить точку или область в пространстве внутренних параметров, в которых выполняются те или иные условия.

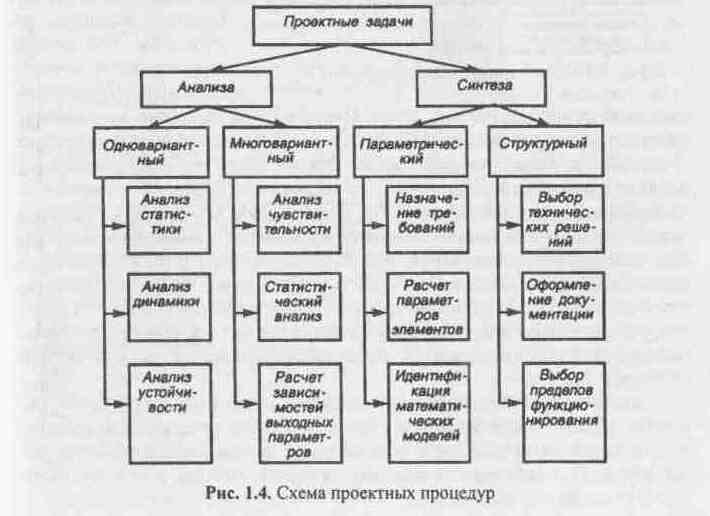

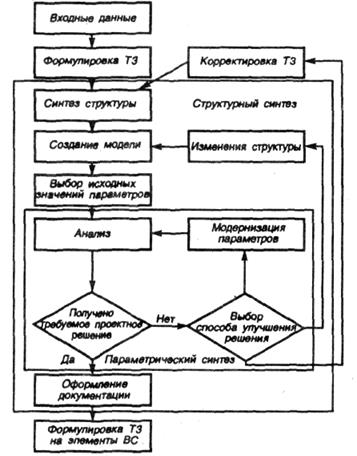

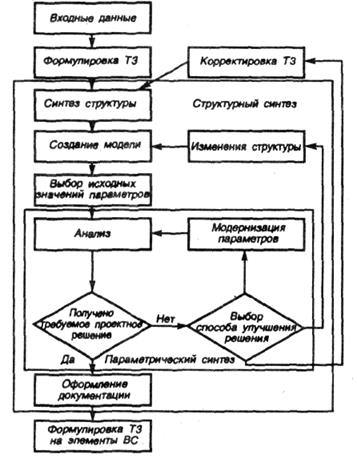

На рис. 1.5 представлена последовательность этапов нисходящего проектирования. Проектирование ВС начинается с синтеза исходного варианта ее структуры. Для оценки этого варианта создается модель: математическая, экспериментальная или стенд. После выбора исходных значений параметров элементов выполняется анализ вариантов, по результатам которого становится возможной его оценка. Оценка заключается в проверке выполнения работоспособности ВС. Если решение неудовлетворительное, то выбирается один из возможных путей улучшения проекта. Чаще изменяют числовые значения параметров элементов. Совокупность процедур модификации параметров, анализ и оценка результатов анализа — параметрический синтез. Если ведется поиск наилучшего значения показателя качества, то процедура параметрического синтеза является процедурой оптимизации. Если путем параметрического синтеза не достигаются необходимые условия работоспособности, то модифицируют структуру ВС.

Рис. 1.5 – Схема процесса проектирования ВС

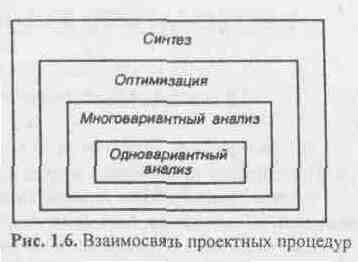

Новый вариант структуры синтезируется, и для него повторяются процедуры формирования модели и параметрического синтеза. Если решения нет, то корректируется ТЗ, что обусловливает итерационный характер проектирования. Взаимосвязь проектных процедур анализа и синтеза имеет характер вложенности (рис. 1.6).

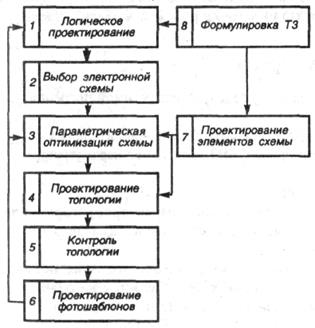

Рассмотрим последовательность этапов проектирования, т. е. маршрут проектирования СБИС (рис. 1.7). На этапе 1 выполняется синтез схемы, ее анализ с учетом предполагаемых задержек распространения сигналов в элементах. На этапе 2 осуществляется синтез принципиальных схем фрагментов СБИС, считавшихся на этапе 1 элементами. Синтез ведется на основе просмотра нескольких структур и ориентировочной оценки этих вариантов. Параллельно включается этап 7, где проектируются компоненты схемы, т. е. синтезируется физическая и топологическая структура элементов и выбирается технология изготовления СБИС.

Рис. 1.7 – Маршрут проектирования СБИС

На этапе 3 исходными данными являются:

1) Варианты структуры принципиальных схем, отобранных на этапе два.

2) Характеристика и значения электрических параметров части компонентов, полученные на этапе 7.

Часть параметров элементов варьируется на этапе 3 с целью их оптимизации, проверяется работоспособность схем в условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов. На этапе 4 синтезируется топология микросхемы, т. е. конфигурация, взаимное расположение компонентов и их соединения в полупроводниковом кристалле. Сведения о ранее спроектированной топологии отдельных компонентов поступают от этапа 7. На этапе 5 проверяется соответствие топологии исходной принципиальной электрической схеме и соблюдение конструкторско-технологических проектных норм. На этапе 6 создаются фотошаблоны, которые содержат в себе информацию о топологии и будут использоваться в процессе изготовления СБИС. После выполнения этапов 4—6 результаты уточняются, т. е. возможен возврат к этапам 1 и 3.

Источник

Способы организации процесса проектирования

Способ организации процесса проектирования заключается в создании модели процесса проектирования, основанной на концепции управления.

Первый вариант модели — это схема процесса проектирования (рис. 1.2), включает в себя:

· цель проектирования, которая неизменна;

· знания технологии определенного типа для создания проекта;

· информацию (проект), которая может быть документирована и использована для производства тем или иным способом в процессе проектирования.

Рис. 1.2 – Схема процесса проектирования

Второй вариант — это модель процесса производства (рис. 1.3). Если цель не достигнута, то проектные решения корректируются. Данные об отклонении предварительного проекта от спецификации передаются к операции синтеза. В среде проектирования находятся вычислительные средства, методическое обеспечение, сам проектировщик.

Проектные процедуры подразделяются на задачи анализа и синтеза. Синтез заключается в создании описания вычислительной системы, а анализ — в определении свойств и исследовании работоспособности объекта по его описанию, т. е. при синтезе создаются, а при анализе оцениваются проекты ВС (рис. 1.4).

Рис. 1.3 – Модель процесса производства

Процедуры анализа могут быть одновариантные и многовариантные. Одновариантный анализ предполагает задание значений внутренних и внешних параметров и определение значений выходных параметров объекта. Задача анализа с одним вариантом сводится к однократному решению уравнений, составляющих математическую модель. Многовариантный анализ заключается в исследовании свойств ВС в некоторой области пространства внутренних параметров. Такой анализ требует многократного решения систем уравнений.

Рис. 1.4 – Схема проектных процедур

Процедуры синтеза — параметрические и структурные. Целью структурного синтеза является определение структуры ВС перечня типов элементов, составляющих ВС, и способа связи элементов (оборудования) между собой в составе ВС. Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданных значениях структуры и условиях работоспособности на выходные параметры объекта, т. е. при параметрическом синтезе необходимо определить точку или область в пространстве внутренних параметров, в которых выполняются те или иные условия.

На рис. 1.5 представлена последовательность этапов нисходящего проектирования. Проектирование ВС начинается с синтеза исходного варианта ее структуры. Для оценки этого варианта создается модель: математическая, экспериментальная или стенд. После выбора исходных значений параметров элементов выполняется анализ вариантов, по результатам которого становится возможной его оценка. Оценка заключается в проверке выполнения работоспособности ВС. Если решение неудовлетворительное, то выбирается один из возможных путей улучшения проекта. Чаще изменяют числовые значения параметров элементов. Совокупность процедур модификации параметров, анализ и оценка результатов анализа — параметрический синтез. Если ведется поиск наилучшего значения показателя качества, то процедура параметрического синтеза является процедурой оптимизации. Если путем параметрического синтеза не достигаются необходимые условия работоспособности, то модифицируют структуру ВС.

Рис. 1.5 – Схема процесса проектирования ВС

Новый вариант структуры синтезируется, и для него повторяются процедуры формирования модели и параметрического синтеза. Если решения нет, то корректируется ТЗ, что обусловливает итерационный характер проектирования. Взаимосвязь проектных процедур анализа и синтеза имеет характер вложенности (рис. 1.6).

Рассмотрим последовательность этапов проектирования, т. е. маршрут проектирования СБИС (рис. 1.7). На этапе 1 выполняется синтез схемы, ее анализ с учетом предполагаемых задержек распространения сигналов в элементах. На этапе 2 осуществляется синтез принципиальных схем фрагментов СБИС, считавшихся на этапе 1 элементами. Синтез ведется на основе просмотра нескольких структур и ориентировочной оценки этих вариантов. Параллельно включается этап 7, где проектируются компоненты схемы, т. е. синтезируется физическая и топологическая структура элементов и выбирается технология изготовления СБИС.

Рис. 1.7 – Маршрут проектирования СБИС

На этапе 3 исходными данными являются:

1) Варианты структуры принципиальных схем, отобранных на этапе два.

2) Характеристика и значения электрических параметров части компонентов, полученные на этапе 7.

Часть параметров элементов варьируется на этапе 3 с целью их оптимизации, проверяется работоспособность схем в условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов. На этапе 4 синтезируется топология микросхемы, т. е. конфигурация, взаимное расположение компонентов и их соединения в полупроводниковом кристалле. Сведения о ранее спроектированной топологии отдельных компонентов поступают от этапа 7. На этапе 5 проверяется соответствие топологии исходной принципиальной электрической схеме и соблюдение конструкторско-технологических проектных норм. На этапе 6 создаются фотошаблоны, которые содержат в себе информацию о топологии и будут использоваться в процессе изготовления СБИС. После выполнения этапов 4—6 результаты уточняются, т. е. возможен возврат к этапам 1 и 3.

Дата добавления: 2015-10-29 ; просмотров: 1505 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

1.6. Способы организации процесса проектирования

Способ организации процесса проектирования заключается в создании модели процесса проектирования, основанной на концепции управления.

Первый вариант модели — это схема процесса проектирования (рис. 1.2), включает в себя:

• цель проектирования, которая неизменна;

• знания технологии определенного типа для создания проекта;

• информацию (проект), которая может быть документирована и использована для производства тем или иным способом в процессе

Второй вариант — это модель процесса производства (рис. 1.3).

Если цель не достигнута, то проектные решения корректируются. Данные об отклонении предварительного проекта от спецификации передаются к операции синтеза. В среде проектирования находятся вычислительные средства, методическое обеспечение, сам проектировщик.

Проектные процедуры подразделяются на задачи анализа и синтеза. Синтез заключается в создании описания вычислительной системы, а анализ — в определении свойств и исследовании работоспособности объекта по его описанию, т. е. при синтезе создаются, а при анализе оцениваются

проекты ВС (рис. 1.4). Процедуры анализа могут быть одновариантные и многовариантные.

Одновариантный анализ предполагает задание значений внутренних и внешних параметров и определение значений выходных параметров объекта. Задача анализа с одним вариантом сводится к однократному решению уравнений, составляющих математическую модель. Многовариантный анализ заключается в исследовании свойств ВС в некоторой области пространства внутренних параметров. Такой анализ требует многократного решения систем уравнений.

Процедуры синтеза — параметрические и структурные. Целью структурного синтеза является определение структуры ВС перечня типов элементов, составляющих ВС, и способа связи элементов (оборудования) между собой в составе ВС.

После выбора исходных значений параметров элементов выполняется анализ вариантов, по результатам которого становится возможной его оценка. Оценка заключается в проверке выполнения работоспособности ВС. Если решение неудовлетворительное, то выбирается один из возможных путей улучшения проекта. Чаще изменяют числовые значения параметров элементов. Совокупность процедур модификации параметров, анализ и оценка результатов анализа — параметрический синтез. Если ведется поиск наилучшего значения показателя качества, то процедура параметрического синтеза является процедурой оптимизации. Если путем параметрического синтеза не достигаются необходимые условия работоспособности, то модифицируют структуру ВС.

Новый вариант структуры синтезируется, и для него повторяются процедуры формирования модели и параметрического синтеза. Если решения нет, то корректируется ТЗ, что обусловливает итерационный характер проектирования. Взаимосвязь проектных процедур анализа и синтеза имеет характер вложенности (рис. 1.6).

Рассмотрим последовательность этапов проектирования, т. е. маршрут проектирования СБИС (рис. 1.7). На этапе 1 выполняется синтез схемы, ее анализ с учетом предполагаемых задержек распространения сигналов в элементах. На этапе 2 осуществляется синтез принципиальных схем фрагментов СБИС, считавшихся на этапе 1 элементами. Синтез

ведется на основе просмотра нескольких структур и ориентировочной оценки этих вариантов. Параллельно включается этап 7, где проектируются компоненты схемы, т. е. синтезируется физическая и топологическая структура элементов и выбирается технология изготовления СБИС. На этапе 3 исходными данными являются:

1. Варианты структуры принципиальных схем, отобранных на этапе два.

2. Характеристика и значения электрических параметров части компонентов, полученные на этапе 7.

Часть параметров элементов варьируется на этапе 3 с целью их оптимизации, проверяется работоспособность схем в условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов. На этапе 4 синтезируется топология микросхемы, т. е. конфигурация, взаимное расположение компонентов и их

соединения в полупроводниковом кристалле. Сведения о ранее спроектированной топологии отдельных компонентов поступают от этапа 7. На этапе 5 проверяется соответствие топологии исходной принципиальной электрической схеме и соблюдение конструкторско-технологических проектных норм. На этапе 6 создаются фотошаблоны, которые содержат в себе информацию о топологии и будут использоваться в процессе изготовления СБИС. После выполнения этапов 4—б результаты уточняются, т. е. возможен возврат к этапам 1 и 3.

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР

2.1. Математические модели

Математическое обеспечение включает в себя математические модели (ММ). Основные требования к математическим моделям:

универсальность характеризует полноту отображения в модели свойств реальной ВС (например, ММ резистора в виде уравнений закона Ома характеризует свойство резистора пропускать электрический ток, но не отражает показатели резистора как детали: его цвет, механическую прочность, стоимость и т. п.);

точность ММ оценивается степенью совпадения значений параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью оцениваемой ММ. Допустим, в ММ свойства оцениваются вектором входных параметров V = (у1,у2, •••,Ут)- Тогда, обозначив истинное и рассчитанное с помощью ММ значение j-го выходного параметра через уjист и уjММ, соответственно определим относительную погрешность е расчета параметра уj как е = (уjММ- уjист)/ уjист. Получена векторная оценка е = ( е1 . ем). Для скалярной величины используется выражение е = мах еj, при j принадлежащим промежутку [1:м];

адекватность ММ — способность отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной. Адекватность модели имеет место в ограниченной области изменения вектора внешних переменных О, тогда области адекватности (ОА) математической модели определяются по формуле

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник