Организация информационного обмена

Управление коммуникациями проекта (управление взаимодействием информационными связями) – управленческая функция, направленная на обеспечение своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения необходимой проектной информации.

Под информацией понимают собранные, обработанные и распределенные данные. Чтобы быть полезной для принятия решений, информация должна быть предоставлена своевременно, по назначению и в удобной форме. Это достигается использованием современных информационных технологий в рамках системы управления проектом.

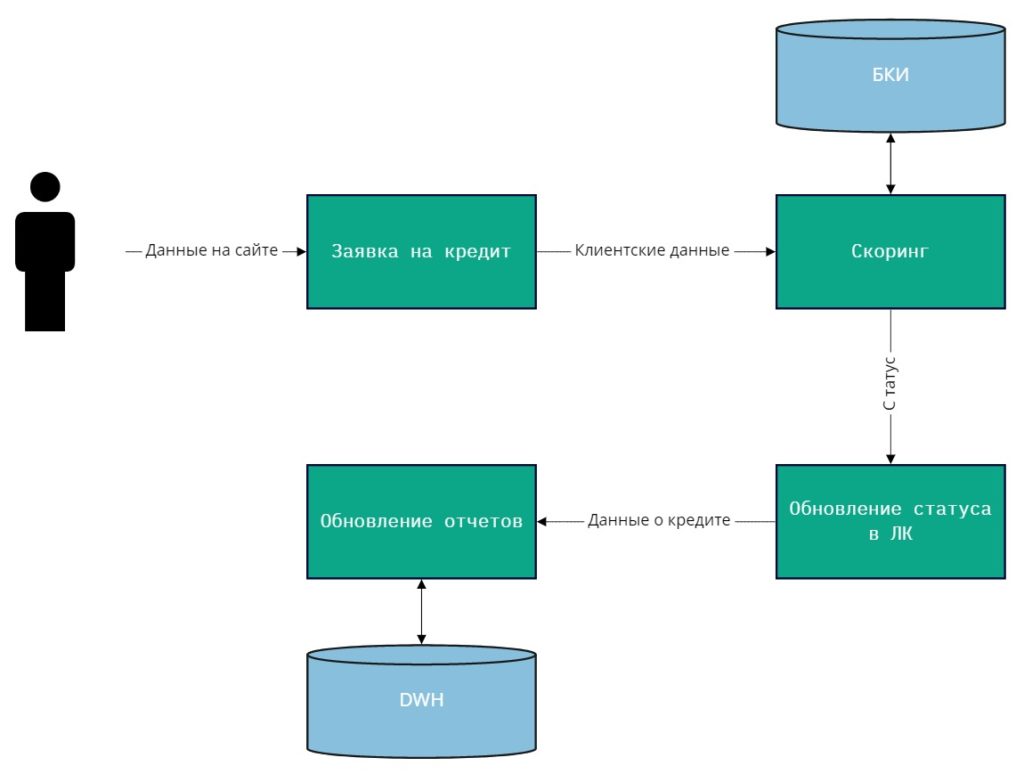

Коммуникации и сопутствующая им информация являются своего рода фундаментом для обеспечения координации действий участников проекта. Схема обмена информацией внутри организации представлена на рис. 12.1.

Рисунок 12.1 — Информационный обмен в организации

Управление коммуникациями обеспечивает поддержку системы связи (взаимодействий) между участниками проекта, передачу управленческой и отчетной информации, направленной на обеспечение достижения целей проекта. Каждый участник проекта должен быть подготовлен к взаимодействию в рамках проекта в соответствии с его функциональными обязанностями. Функция управления информационными связями включает в себя следующие процессы:

- планирование системы коммуникаций – определение информационных потребностей участников проекта (состав информации, сроки и способы доставки);

- сбор и распределение информации – процессы регулярного сбора и своевременной доставки необходимой информации участникам проекта;

- отчетность о ходе выполнения проекта – обработка фактических результатов состояния работ проекта, соотношение с плановыми и анализ тенденций, прогнозирование;

- документирование хода работ – сбор,обработка и организация хранения документации по проекту.

Планирование системы коммуникаций

План коммуникаций является составной частью плана проекта. Он включает в себя:

- план сбора информации, в котором определяются источники информации и методы ее получения;

- план распределения информации, в котором определяются потребители информации и способы ее доставки;

- детальное описание каждого документа, который должен быть получен или передан, включая формат, содержание, уровень детальности и используемые определения;

- план ввода в действие тех или иных видов коммуникаций;

- методы обновления и совершенствования плана коммуникаций. План коммуникаций формализуется и детализируется в зависимости от потребностей проекта.

Дата добавления: 2016-04-14 ; просмотров: 2281 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Лекция 4. Информационный обмен. Система информационного обмена. Сети информационного обмена

По мнению многих специалистов, библиотеки и информационные центры в настоящее время выступают в роли как поставщиков, так и производителей информационных ресурсов, представляющих собой сложный конгломерат из миллионов единиц информационных документов, используемых в самых разнообразных системах. Термин “информационные ресурсы” означает создаваемые и имеющиеся в наличии запасы информации, к которым относятся: печатные издания; электронные издания; базы и банки данных и т. д.

Необходимым условием развития и рационального использования информационных ресурсов является информационный обмен. Существуют различные точки зрения на само понятие информационного обмена. В одних случаях он рассматривается как частный случай продажи информации, когда вместо денег или иной материальной субстанции за информацию как товар рассчитываются другой информацией. Другой подход связан с рассмотрением информационного обмена как основы создания выраженной, достаточно специализированной относительно общих целей организации системы обратных связей между ее различными элементами, подструктурами, а также внешними партнерами.

Можно дать и другое определение понятию: информационный обмен — это информационное взаимодействие потребителей и поставщиков информации, объединенных единой целевой информационной политикой, осуществляемое с помощью специфического набора методов и средств (информационных, правовых, организационных, методических, технических, технологических).

Одной из основополагающих тенденций современного развития мирового сообщества является переход к открытому информационному пространству, что обусловливает многократное расширение информационного взаимодействия как на региональном, государственном, межгосударственном, так и на межличностном уровнях. В современных условиях даже частично изолированное развитие локального информационного пространства является практически невозможным.

Количество, качество и доступность информационных ресурсов во многом определяют уровень развития библиотек и библиотечно-информационных центров. Кроме того, для эффективного развития системы информационного обеспечения необходим обмен информационными ресурсами. При этом информационно-коммуникационная инфраструктура в современных условиях составляет территориально-распределенную систему, многокомпонентную, многосвязную и сложную социально-техническую систему со следующими специфическими свойствами: гетерогенностью; синергичностью; наследственностью.

Одной из важнейших задач, решение которой на организационно-технологическом уровне также должна обеспечивать информационно-коммуникационная инфраструктура, является задача массового информирования, массового информационного обмена и массовых коммуникаций.

Информационное взаимодействие имеет четкие пространственно-временные характеристики и подразделяется на непосредственное и опосредованное. В первом случае субъекты находятся в тесном контакте (конференции, семинары, симпозиумы и т. п.), а во втором объект (читатель, организация) получает информацию через систему соответствующих технических средств.

Чтобы информационный обмен был полноценным, информационные ресурсы должны иметь соответствующее качество, актуальность и оригинальное содержание.

Понятие «информационный обмен» — очень старое, возможно, одно из самых старых. Ведь, по сути, информационный обмен, если понимать его буквально, и, наверное, однозначно точно, является такой формой отношений между сторонами, при которой за какую-то информацию одна сторона получает какую-то информацию от другой стороны. Можно утверждать, что информационный обмен является частным случаем продажи информации, когда вместо денег или иной материальной субстанции за информацию, как товар, рассчитываются другой информацией. Не будем забывать, что в общем случае мы понимаем информацию как отражение окружающего нас предметного мира в виде сигналов и знаков, причем физические, материальные характеристики различных субъектов, объектов и процессов передаются нам в виде сигналов, а через знаки мы воспринимаем этот окружающий нас предметный мир. Получение же информации как раз и состоит в извлечении из поступивших сигналов и знаков требуемых фактов, сведений, данных, т.е. человек, владея информацией, предварительно должен совершить определенную работу для ее получения.

По сути, определение информации как товара, подлежащего продаже или требующего оплаты возникло очень давно, еще в период формирования древнейших человеческих профессий, а вовсе не, как уверяют многие, в наш «информационный век». Не пытаясь оспаривать исторический приоритет первых профессий (пример, проституция- Помпеи, Италия), тем не менее, необходимость не только удовлетворения информационных запросов, но и, чаще всего, продажа информации возникли на очень ранних этапах развития человечества. Человек из одного племени мог за убитого им зверя, получить нужную информацию от людей своего или другого племени, решить проблемы поиска и выбора необходимой ему жены или, более того, передела власти. По сути, поиск и поставка информации, информационная разведка, и даже, информационные технологии, интенсивно развиваемые сегодня, возникли давно. Если взглянуть критически, то почти все главные проблемы и компоненты информационного обмена, сбора, обработки и поставки информации на уровне межчеловеческого и межгосударственного взаимодействия, обсуждаемые сегодня, были известны и ранее. Сегодня, в эпоху интервенции информационно-компьютерных технологий эти проблемы лишь приобрели новые очертания и новые пути решения, оставив прежней свою материальную и духовную сущность.

Итак, информационный обмен, как частный случай продажи информации, информация как товар и материализованные принципы поставки и обмена информацией, имеют свою историю. Многочисленные страницы этой истории могли бы существенно расширить и обогатить, кроме журналистики, политика, экономика, юриспруденция, криминалистика, другие области человеческой деятельности и, конечно, библиотеки. Однако, сузим пока “информационные” рамки и ограничимся только сферой библиотечно-информационной деятельности, т.е. рассмотрим только те информационные продукты, которые нужны сегодня библиотекам и информационным институтам (центрам) для совершенствования своих технологий и повышения качественного уровня и эффективности обслуживания пользователей (читателей, абонентов, клиентов и т.д.). Рассмотрим проблемы получения информации и возможности обмена этими продуктами — информационными базами данных и полнотекстовыми массивами — в подавляющем большинстве случаев, предназначенных или запрашиваемых наукой, культурой и образованием — тремя китами интеллектуальной эволюции человечества, а также, отдавая дань современности — бизнес-информации — еще одной важной и относительно новой области.

Информационные базы данных, куда входят, конечно, и библиографические базы, сегодня являются одним из основных элементов библиотечной политики и библиотечного обслуживания. Одна из важнейших новых форм библиотечного обслуживания как раз и состоит в расширении номенклатуры баз данных, предоставляемых пользователям библиотек и повышении уровня сервиса при обслуживании этими базами.

Система информационного обмена – это конечное множество функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках определенного временного интервала, обеспечивающее деятельность по информационному обмену между двумя объектами. Например, многие компании работают с ПО «1С» для ведения различного вида учета и одновременно имеют свои Интернет-магазины. Для того чтобы весь номенклатурный ряд складских запасов компании был размещен на сайте и соответствовал текущей ситуации на самом складе и в соответствующей программе складского учета, необходимо осуществлять информационный обмен между ними либо в режиме реального времени (вручную), либо с помощью автоматизированной программы. Сбор всей информации, получаемой от интернет-магазина, в программную среду, например, «1С: Предприятие», а также загрузка на сайт оперативных данных из программы 1С, создает единое информационное пространство, которое упрощает работу сотрудников и гарантирует скорость и качество обслуживания клиентов. Это и будет являться системой информационного обмена.

Информационная сеть — совокупность информационных систем, использующих средства вычислительной техники и связи и взаимодействующих друг с другом посредством (с использованием) электросвязи. Примеры информационных сетей: Интернет, Интранет, локальные сети отделов организаций и т.п.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Информационный обмен или как реализовать транспорт данных?

Вопросу хранения, обработки и передачи данных посвящено огромное множество статей. Данные – это три кита, на которых держится любой бизнес, и от того, насколько грамотно эти данные обращаются в системах, зависят рост и успех компании.

За все время существования информационных систем архитектурный ландшафт менялся, и в каждой парадигме был свой способ хранения данных. От особенностей хранения данных, в свою очередь, зависели технологии интеграции. В данной статье мы рассмотрим основные технологии обмена данными, пережившие эволюцию и доказавшие свою состоятельность в бизнесе.

Необходимость перекачивать данные из одного хранилища в другое в бизнесе возникает на каждом шагу.

Рассмотрим простой кейс:

- Клиент оставил заявку на сайте банка – включилась передача данных с веб-формы в базу данных на бэк;

- Он запросил большой кредит: надо передать его персональные данные в сервис скоринга и получить решение;

- Банк готов сотрудничать с этим клиентом – необходимо передать статус по заявке для отображения личном кабинете;

- Кредит выдан, теперь его надо включить в отчетность, значит, он попадет в регулярные обновления данных в DWH.

В этом тривиальном кейсе мы видим 4 факта передачи данных, и для каждого из них используется свой интеграционный механизм.

Этот пример можно усложнить авторизацией и аутентификацией, использованием кэша для загрузки ранее заполненной формы, обогащением профиля клиента в личном кабинете данными из разных источников, предложением клиенту индивидуальных маркетинговых кампаний, логированием его поведения на фронте и передачей данных в аналитическую систему, и т.д.

Каждую секунду данные перемещаются из одного контейнера в другой по различным транспортным каналам. Итак, с помощью каких технологий может быть организован транспорт данных?

Прежде всего, разделим интеграции на две категории:

- онлайн-интеграции;

- интеграции с задержкой во времени.

Разные бизнес-задачи допускают разную степень актуальности данных. Например, когда клиент совершает онлайн-платеж, его данные моментально передаются в банк-эквайер, оттуда в платежную систему, и затем а банк-эмитент на проведение платежа. Все происходит моментально, и уж через какие-то полминуты сделка купли-продажи совершена.

А вот когда тот же клиент совершает покупку на борту самолёта, моментального обмена данными быть не может, поскольку отсутствует подключение к сети. Все операции накапливаются в POS-терминале, а по приземлении самолёта происходит процессинг всех оффлайновых операций. В данном случае это интеграция с задержкой во времени. Как правило, передача данных с лагом во времени допускается при невозможности получить моментальный ответ от смежной системы, или при передаче больших объемов данных (например, в DWH и BI-системы).

Онлайн-интеграции

Самый распространенный способ моментального обмена данными – через API (Application Programming Interface).

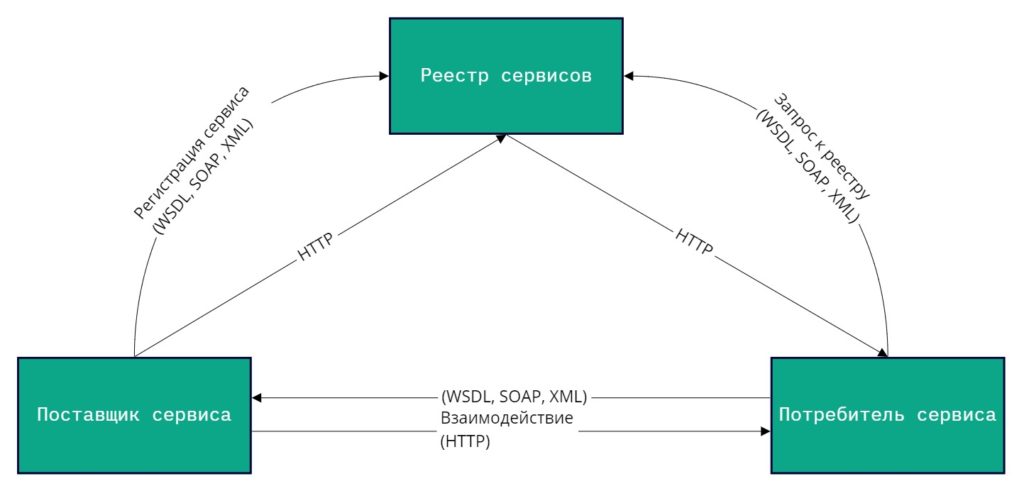

API – это интерфейс, спроектированный поставщиком ресурса для получения запросов на сервер по заданному контракту. Иначе говоря, это то, что обеспечивает эффективный процесс коммуникаций между программами, использующими функции и ресурсы друг друга. Идея обмена данными с помощью API лежит в основе сервис-ориентированной и микросервисной архитектур.

В таких архитектурах существуют системы, которые готовы выполнять некоторый набор функций по запросу. Набор таких функций называется сервисом, а выполняющая логику сторона – поставщиком сервиса. Системы, запускающие сервисы других систем, называются потребителями сервиса и чаще всего отправляют запросы поставщику сервиса и принимают от них ответы через промежуточное звено – брокера. В роли брокера выступает промежуточное ПО.

Наиболее популярными на сегодняшний день являются – SOAP API и REST API. Оба вида сервисов широко используются в различных платформах и имеют свои преимущества и недостатки, поэтому при проектировании интеграции зачастую возникает вопрос, какую технологию использовать.

К преимуществам SOAP относится использование XML для кодирования запросов и ответов, а также строгую типизацию данных, гарантирующую их целостность при передаче между клиентом и сервером. В свою очередь, в модели REST отсутствуют встроенные требования к типизации данных, поэтому пакеты запросов и ответов в REST имеют намного меньшие размеры, чем SOAP. Благодаря скорости обмена данными именно REST API предоставляется такими соцсетями, как VK, Facebook, Twitter.

Обмен данными с задержкой

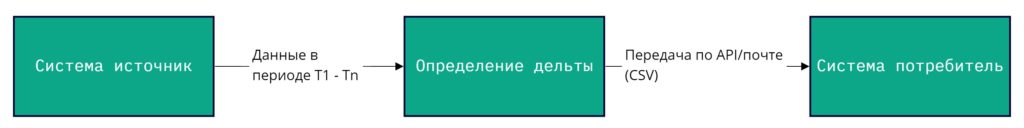

В ряде случаев данные могут попадать в систему-потребитель актуальными на момент времени в прошлом. Например, система-потребитель может разом забрать данные, накопленные в системе-источнике за определенный период. Схема обмена данными выглядит так: «оставьте мне данные в таком-то месте, я заберу их, когда мне будет удобно». Такая схема обмена удобна, когда изменения в системе-источнике происходят слишком часто и в больших количествах, и моментальный обмен невозможен из-за большой нагрузки на базы данных и транспортное ПО. Поэтому система-источник накапливает изменения данных и затем передает эту дельту всем заинтересованным сторонам.

Существует несколько подходов к такому обмену данными.

Пожалуй, самый простой и быстрый способ – это выгрузка данных в нужном срезе напрямую из базы и запись их в .csv-файл. Далее этот файл может быть отправлен на эндпойнт или просто почтовый ящик потребителя, или может быть сохранен в определенной директории в сети, к которой у потребителя есть доступ.

К сожалению, данный способ вызывает частые ошибки, например, когда меняется набор полей .csv файла или в нем просто меняется разделитель. Более продвинутый способ – настройка на стороне поставщика данных специальных витрин, где данные хранятся в нужных срезах, и доступом к ним управляет поставщик. В сравнении с файловым обменом это исключает некоторые риски, такие как вероятность сбоя кодировки, сбой на стороне сервиса email-рассылки, попадания данных третьим лицам. Для того, чтобы избежать предоставления прямого доступа к витринам, удобным решением является предоставление сервисов, которые по запросу отдают потребителю массив данных.

Концептуально это отличается от онлайн-интеграции тем, что изменение данных в источнике система-потребитель может получить через какое-то время после их изменения, по собственному запросу.

Еще один из способов «оставить» где-то данные для потребителя – сложить их в очередь (наиболее популярны на рынке сейчас kafka и rabbitmq). На самом деле, очереди могут быть использованы как для моментальной передачи (можно передавать сообщения в очереди с высокой пропускной способностью, где они быстро будут вычитаны подписчиком), так и для передачи больших пакетов данных, которые подписчик вычитывает не в моменте, а по определенному таймингу.

Что же выбрать?

В выборе самого оптимального механизма интеграции нет волшебной пилюли. Посоветовать однозначно ту или иную технологию невозможно, потому что выбор зависит от множества разных факторов, которые делают каждый кейс уникальным. Все зависит от уже используемого стека технологий, от требований и ограничений интегрируемых систем, возможностей программного обеспечения, требований бизнеса к актуальности данных и скорости обмена, от политик безопасности в компании.

Именно поэтому многие компании опираются на опыт своих предшественников и best practices при выборе интеграции. Мы же надеемся, что данная статья помогла вам вкратце познакомиться с основными механизмами интеграции, которые стоит рассмотреть в первую очередь при выборе инструмента обмена данными.

Источник