Экономика — способ организации деятельности людей по созданию благ, необходимых им для потребления.

Основная проблема экономики — удовлетворение неограниченных потребностей людей за счет ограниченных ресурсов. Потребность — это необходимость в чём-либо для поддержания и развития жизнедеятельности личности и общества в целом. Экономические блага — это средства, необходимые для удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве.

Макроэкономика исследует функционирование экономической системы в целом и крупных ее секторов. Объектом изучения ее являются национальный доход и общественный продукт, экономический рост, общий уровень занятости, совокупные потребительские расходы и сбережения, общий уровень цен и инфляция.

Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов: индивидуумов, домохозяйств, предприятий, владельцев первичных производственных ресурсов. В центре ее внимания — цены и объемы производства и потребления конкретных благ, состояние отдельных рынков, распределение ресурсов между альтернативными целями.

Экономическая деятельность – это производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг.

Основные этапы экономической деятельности:

Экономическая система— установленная и действующая совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономического продукта.

Типы экономических систем

| Название | Традиционная | Командная, или централизованная | Рыночная |

| Краткая характеристика | Способ организации экономической жизни, базирующийся на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, многоукладности экономики | Способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля, практически все экономические ресурсы находятся в собственности государства. | Способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в частной собственности отдельных лиц |

| Преобладающая форма собственности | Общинная | Государственная | Частная |

| Что производить | Продукты сельского хозяйства, охоты, рыболовства. Производится мало продуктов и услуг. Что производить, определяется обычаями и традициями, которые меняются медленно | Определяется группами профессионалов: инженеров, экономистов, специалистов по компьютерам, представителями промышленности — «плановиками» | Определяют сами потребители. Производители производят то, что хотят потребители, т.е. то, что может быть куплено (закон спроса и предложения) |

| Как производить | Производят так и тем, как и что производили предки | Определяется планом | Определяют сами производители |

| Кто получает товары и услуги | Большинство людей существует на грани выживания. Добавочный продукт достается вождям или собственникам земли, оставшаяся его часть распределяется согласно обычаям | «Плановики», направляемые политическими лидерами, определяют, кто и сколько будет получать товаров и услуг. | Потребители получают столько, сколько хотят, производители — прибыль |

Ресурсы – факторы, которые используют для производства товаров и услуг. Они бывают восполнимыми (плодородие, лесной массив, капитал и т. д.) и невосполнимыми (полезные ископаемые); платными (земля, нефть и т. д.) и бесплатными (воздух, солнечная энергия). Еще одна классификация ресурсов:

Природные — вещества и силы природы (земля, её недра, леса, вода, воздух и др.)

Материальные — все рукотворные (т. е. соданные человеком ) средства производства (машины, станки, оборудование, здания и др.)

Трудовые — населние в трудоспособном возрасте

Финансовые — денежные средства, которые общество выделяет на организацию производства

Под производительностью труда в экономике понимается показатель эффективности производства, измеряемый количеством товаров и услуг, произведенных за единицу времени. Чем больше их произведено, тем выше производительность труда. На нее влияют:

Спрос и предложение

Спрос и предложение – основные экономические категории. Спрос — это желание потребителя купить конкретный товар или услугу по конкретной цене в течение определённого периода времени, подкреплённое готовностью оплатить покупку.

Цена— денежное выражение стоимости товаров и услуг.

Цена спроса— максимальная цена, по которой потребители готовы купить некоторое количество товара за определённый период времени.

Закон спроса: повышение цен обычно ведет к снижению величины спроса, а снижение цен — к её увеличению.

Неценовые факторы спроса:

§ Цены на сопряжённые товары (субституты — взаимозаменяемые товары, повышение цены на один из которых ведет к повышению спроса на другой, и наоборот; комплементарные товары — взаимодополняемые товары, повышение цены на один из которых ведет к уменьшению спроса на другой, и наоборот

§ Уровень доходов потребителей

Предложение — это желание производителя произвести и предложить к продаже на рынке свои товары по конкретным ценам из ряда возможных цен в течение определённого периода времени.

Источник

Что такое экономика

На страницах этого учебника нас ждет разговор о проблемах экономики. А потому первое, что нам надо сделать: выяснить, что же это слово — «экономика» — означает. Задача эта тем более существенна, что в русском языке термин «экономика» имеет два значения.

Во-первых, так называют способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления, т. е. для удовлетворения своих потребностей. Синонимом этого значения слова «экономика» является понятие «хозяйство».

Во-вторых, «экономика» обозначает науку, которая исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные ресурсы для удовлетворения своих неограниченных потребностей в жизненных благах. Само название этой науки пришло к нам из Древней Греции и в буквальном переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства» («эйкос» — «хозяйство» и «номос» — «закон»). Поскольку экономическая наука изучает поведение людей, то она относится к категории общественных (социальных) наук, так же как история или философия.

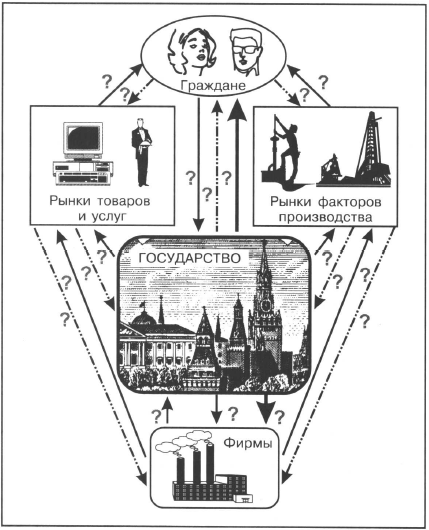

Как мы видим на рис. 1-1, в экономической жизни есть три главных участника: граждане (семьи), фирмы и государство. Они взаимодействуют между собой, координируя свою деятельность как непосредственно, так и через рынки факторов производства (т. е. ресурсов, с помощью которых можно организовать производство благ) и потребительских товаров (благ, которые непосредственно потребляются людьми и которыми люди обмениваются с помощью рыночных процедур).

Рис. 1-1. Устройство экономики

Трудно переоценить роль, которую играют в экономической жизни общества фирмы и государство. И все же главное из действующих лиц экономики — человек, семья, или, как предпочитают говорить экономисты, домашнее хозяйство. Дело в том, что именно ради удовлетворения нужд домашних хозяйств, их конкретных потребностей в благах и должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране.

Простейший вариант домашнего хозяйства — семья, состоящая из родителей и детей, проживающая в одной квартире или доме и ведущая общее хозяйство. Взрослые члены этой семьи владеют как минимум таким фактором производства, как труд, и предоставляют фирмам возможность его использования за плату, получая за это доход в форме заработной платы. А затем они решают, как этот доход потратить: на покупку продуктов питания, одежды, оплату жилья и коммунальных услуг, организацию летнего отпуска и т. п.

Но кроме труда в собственности членов домашних хозяйств (если они являются совладельцами коммерческих организаций — фирм) могут находиться и другие факторы производства, например фабрики, земельные участки и т. д. От использования этих факторов производства домашние хозяйства также получают доходы. И наконец, все домашние хозяйства страны являются совладельцами природных ресурсов страны и другой собственности, которой от их имени управляет правительство. Поэтому в конечном счете все, что страна использует в хозяйственной деятельности, и все, что она создает в ее результате, принадлежит домашним хозяйствам, т. е. гражданам страны, поведение которых в сфере хозяйственной деятельности определяет все, что происходит в стране и как она развивается.

Итак, экономическая наука изучает, как могут повести себя люди в тех или иных хозяйственных ситуациях и что в итоге может получиться. Результаты такого изучения помогают людям, фирмам и государству лучше предвидеть последствия своих решений в сфере экономики и принимать более разумные, рациональные решения.

Как известно, все живые обитатели Земли получают пропитание от природы, но лишь люди научились добывать блага, необходимые для удовлетворения своих потребностей, в объеме и ассортименте большем, чем может дать дикая природа.

Не все блага, впрочем, приходится реально добывать. Воздух, например, мы не производим, он дарован нам природой, и мы можем получать такого рода блага свободно. И поэтому экономическая наука разделяет все блага на две группы:

- свободные (дарованные природой, даровые) блага;

- экономические блага.

Свободные блага — это те необходимые блага (преимущественно природные), которые доступны людям в объеме куда большем, чем величина потребности в них. А потому их не надо производить, и люди могут потреблять их не просто свободно, но и бесплатно. Именно к этой группе благ относятся воздух, солнечный свет, дожди, океаны.

И все же основной круг потребностей людей удовлетворяется за счет не свободных, а экономических благ, т. е. товаров и услуг, созданных человеком. Их объем:

И если люди живут сейчас лучше, чем в древности, то это достигнуто благодаря увеличению объема и улучшению свойств именно этих — экономических — благ (продовольствия, одежды, жилья и т. д.).

Человек изобрел колесо, приручил диких животных, создал земледелие и научился обращаться с огнем. И все же истинный источник нынешнего благосостояния и могущества народов Земли — чрезвычайно развитый механизм объединения усилий ради решения общих задач. Причем самая главная из этих задач — производство все большего объема жизненных благ, т. е. создание условий для улучшения жизни людей.

Для производства жизненных благ люди используют ресурсы природы, свой труд и специальные приспособления (инструменты, оборудование, производственные объекты и др.). Все это и называется факторами производства.

Принято выделять три основных вида факторов производства:

- труд;

- землю;

- капитал.

Говоря о труде как факторе производства, мы имеем в виду деятельность людей по производству товаров и услуг. При этом под «покупкой труда» подразумеваем на самом деле приобретение права на получение от человека конкретных трудовых услуг на протяжении определенного периода.

Говоря о земле как факторе производства, мы подразумеваем все виды природных ресурсов, пригодных для производства экономических благ.

Говоря о капитале, мы имеем в виду здания и сооружения производственного назначения, станки и оборудование и т. д., т. е. все необходимое для производства товаров или услуг (подробнее о капитале и его видах см. § 8).

Для удобства анализа экономических процессов нередко из труда выделяют еще одну разновидность факторов производства — предпринимательские способности. Этим словом мы будем обозначать присущие некоторым людям способности:

- правильно оценивать, какие новые товары можно с успехом предложить покупателям или какие технологии производства имеющихся товаров стоит внедрить для получения наибольшей выгоды;

- рисковать, что означает готовность принять на себя риск потери своих сбережений, вложенных в новый коммерческий проект, и риск бесплодности затрат сил и времени на его реализацию;

- удачно координировать использование других факторов производства для создания нужных обществу благ.

На первый взгляд может показаться непонятным, чем предпринимательские способности отличаются от труда, ведь часто создатель бизнеса — предприниматель — работает в нем бок о бок со своими наемными работниками и разница между их деятельностью трудноразличима. Но эта разница есть, и она очень существенна: наемный работник выполняет то, что ему скажет собственник-предприниматель, и отвечает за то, что ему велели сделать сейчас.

А предприниматель, опираясь на свои способности, принимает решение о том, что именно должно производиться в фирме, в каком количестве и как. Более того, его решения ориентированы на будущее, что требует умения предвидеть, сколько и по какой цене он сможет продать. Именно это особое умение и заставляет экономистов говорить о предпринимательских способностях как об особом факторе производства.

Отметим, что наемный руководитель (менеджер) не может быть назван предпри-нимателем: он ведет дело не на свои деньги и в случае неудачи фирмы может потерять только свою должность и заработную плату. Владелец же фирмы может потерять все деньги, которые он вложил в ее создание.

В XX в. неизмеримо большее, чем прежде, значение для экономической деятельности приобрел еще один весьма специфический вид факторов производства: информация, т. е. все те знания и сведения, которые необходимы людям для осознанной деятельности в мире экономики. Объем этого ресурса точному измерению не поддается, хотя его ценность огромна и постоянно растет.

Совершенствуя способы использования экономических ресурсов (факторов производства), человечество положило в основу своей хозяйственной деятельности два важнейших элемента: специализацию и обмен плодами своего специализированного труда.

Специализация труда основана на принципах, выработанных людьми за долгие века развития своего хозяйства. Важнейшими из них являются:

- Сознательное разделение труда между людьми.

- Обучение людей новым профессиям и навыкам.

- Возможность кооперации, т. е. сотрудничества ради достижения общей цели (например, создания сложного изделия или строительства завода).

Как полагают археологи и историки, специализация труда проявилась впервые примерно 12 тысяч лет назад. Именно тогда люди впервые обнаружили: возделывание сельскохозяйственных культур позволяет не умирать с голоду и при оседлой жизни. А значит, можно более не кочевать в поисках пищи и построить СВОЙ ДОМ.

Именно тогда произошло общественное разделение труда: одни люди стали охотниками, другие — скотоводами, третьи — земледельцами. Ныне же перечень профессий насчитывает многие тысячи названий. Подавляющее большинство профессий требует обучения (иногда многолетнего) особым навыкам и приемам труда.

В чем же состоит ценность специализации труда, почему она стала важнейшим камнем в фундаменте хозяйственной жизни общества? Тому есть несколько главных причин.

Во-первых, все люди от природы разные, а проще говоря, наделены разными способностями. Поэтому они неодинаково приспособлены к выполнению тех или иных видов работ. Специализация позволяет каждому человеку находить ту сферу деятельности, тот вид работ, ту профессию, где его способности проявятся наиболее полно, а труд будет наименее тягостен.

Во-вторых, специализация позволяет людям добиваться все большей умелости в осуществлении избранной для себя деятельности. А это дает возможность изготавливать блага или оказывать услуги со все более высоким уровнем качества.

В-третьих, рост умелости позволяет людям тратить на изготовление благ все меньшее количество времени и избегать его потерь при переключении с одного вида работ на другой.

Иными словами, специализация оказалась главным способом повышения производительности всех ресурсов (факторов производства), которые люди используют для производства нужных им экономических благ, и прежде всего того ресурса, который мы называем трудом.

Говоря о производительности, мы понимаем под этим тот полезный результат, который удается получить от единицы экономического ресурса за определенный период. Например, производительность труда представляет собой то количество изделий, которое один работник изготовил в единицу времени (например, за день, за месяц, за год). А производительность земли будет измеряться массой урожая, полученного с 1 га пашни в год.

Как на деле происходит рост производительности за счет углубления специализации, можно проследить на примере сборочного конвейера, который широко использовал при налаживании поточного производства знаменитый американский инженер и предприниматель Генри Форд.

Именно благодаря специализации труда и росту на этой основе его производительности у людей появилась возможность производить больше благ определенного вида, чем было нужно для потребления им самим. А значит, у них появилась возможность для обмена излишками таких благ, причем обмена регулярного, а не время от времени. Надо сказать, что умение обмениваться благами — уникальная особенность людей, отличающая их от других обитателей Земли в не меньшей мере, чем прямохождение или способность мыслить. Как остроумно подметил великий шотландский экономист Адам Смит (1723-1790): «Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой. »

Регулярный обмен товарами и услугами лежит в основе важнейшей сферы деятельности людей — торговли, т. е. обмена благами в форме купли-продажи товаров и услуг за деньги. Торговля соединяет людей и фирмы, специализирующиеся на производстве определенных товаров или оказании различных услуг, в единое целое — хозяйство страны или планеты в целом. Без торговли развитие специализации оказалось бы невозможным, а значит, людям было бы труднее добиваться увеличения объема доступных им экономических благ.

Более того, только сочетание специализации и торговли позволило разрешить противоречие между:

- стремлением людей получить в свое пользование огромное разнообразие различных благ и

- способностью каждого человека производить ограниченный ассортимент благ.

Действительно, даже в своей комнате вы обнаружите блага, созданные производителями, занятыми в разных видах специализированного труда: строителем, мебельщиком, стеклодувом, столяром, электриком, машиностроителем и т д. Ни один человек не способен овладеть всем множеством профессий, необходимых для создания всего разнообразия благ, которыми мы сегодня пользуемся. Кроме того, создание каждого блага требует определенного времени, и если бы человек создавал все блага для себя самостоятельно, то многие свои потребности он смог бы — в лучшем случае — удовлетворить лишь на склоне дней.

Поэтому люди со временем поняли: сочетание специализации и регулярного обмена плодами специализированного труда дает возможность получать блага в большем объеме, в большем ассортименте и быстрее.

Если страна умело сцепляет между собой «шестеренки» специализации и торговли, то тогда:

- специализация ведет к росту производительности труда;

- рост производительности труда увеличивает объем доступных людям благ;

- возросший объем благ предлагается к продаже и обеспечивает рост потребления этих благ людьми и рост соответственно доходов продавцов (производителей);

- полученные в результате торговли доходы направляются на развитие производства и совершенствование специализации труда.

Символически эту связь можно представить в виде часов, которые отмеряют ход экономического прогресса человечества (рис. 1-2). Пока циферблат этих часов цел, а стрелки идут в нужном направлении — страна богатеет, а люди в ней живут все лучше и лучше. Но если в стране нарушается процесс развития специализации или падает производительность, если торговля развита слишком слабо или люди не вкладывают часть своих доходов в развитие производства благ, тогда в этой стране возникают экономические трудности. А перебои или остановка часов экономического прогресса всегда приводят к Рис. 1-2. одному и тому же результату: жить людям становится Экономические часы хуже.

Рис. 1-2. Экономические часы

Это правило относится ко всем странам, даже к тем, гражданам которых, казалось бы, гарантировано зажиточное существование благодаря имеющимся в их распоряжении природным богатствам. Конечно, наличие таких богатств облегчает путь к высокому благосостоянию, но сами по себе богатства недр, пашен или лесов процветания не гарантируют.

Источник