- Способы опыления растений ветром

- Опылители вода и ветер

- Опыление

- Опыление насекомыми

- Опыление ветром

- Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

- Опыление и его виды

- Самоопыление

- Перекрестное опыление

- Искусственное опыление

- Оплодотворение

- Опыление у покрытосеменных растений

- Опыление у голосеменных растений

Способы опыления растений ветром

Опылители вода и ветер

Наиболее доступный посредник в опылении — ветер: он всегда «под рукой». Предполагают, что первыми по времени возникновения были именно ветроопыляемые цветы.

И сейчас — даже на фоне широкой и подчас, как мы сумели убедиться на приведенных в предыдущих главах примерах, очень тонкой приспособленности цветков к опылению с помощью насекомых — ветроопыляемые растения очень часты, очень распространены. В разных областях Европы опыляются ветром 20 — 50% от общего числа произрастающих в данной местности видов растений. Конечно же, величина эта тесно связана с тем, насколько открыта ветрам та или иная географическая область.

К ветроопыляемым растениям принадлежат дубы и буки, ольха и береза, тополя и платаны, грецкий орех и лещина. Кроме деревьев, ветром опыляются многие травы, живущие обычно большими сообществами: злаки, ситники, осоки, конопля, хмель, крапива и подорожник. В этом списке — лишь примеры, он вовсе не претендует на полноту перечня названий ветроопыляемых растений.

Первая бросающаяся в глаза особенность цветков, опыляемых ветром, — это отсутствие яркой окраски и аромата, отсутствие нектара. Напротив, пыльцевые зерна развиваются в большом изобилии. При этом они чрезвычайно мелкие: у ветроопыляемых растений отдельная пылинка имеет массу 0,000001 мг. Для сравнения можно вспомнить, что у опыляемой пчелами тыквы пылинка в тысячу раз тяжелее: ее масса 0,001 мг. Одно соцветие ржи способно произвести 4 млн. 200 тыс. пыльцевых зерен, а соцветие конского каштана даже вдесятеро больше — 42 млн. Характерная особенность пыльцевых зерен ветроопыляемых цветков заключается в том, что они совершенно лишены склеивающих веществ и в большинстве случаев имеют гладкую поверхность.

Несмотря на то, что ветроопыляемые цветки лишены нектара, они достаточно часто посещаются насекомыми, которые питаются пыльцой. Однако как переносчики пыльцы эти насекомые почти не играют роли.

Распространение пыльцы, которую растение «бросает на ветер», — процесс, конечно, неуправляемый. И вероятность того, что пыльцевые зерна упадут на рыльце собственного цветка, очень велика. Но, как мы знаем, самоопыление для растения нежелательно. Поэтому у ветроопыляемых цветков широко развиты приспособления, препятствующие ему. Особенно частым является неодновременное созревание пыльников и рыльца. У многих ветроопыляемых растений по той же, наверное, причине цветки раздельнополы, а подчас и двудомны.

Большинство ветроопыляемых древесных растений зацветает ранней весной, еще до распускания листьев. Особенно ярко это видно у березы, у орешника. Ведь понятно, что густая летняя листва была бы очень труднопреодолимым препятствием для летящей по ветру пыльцы.

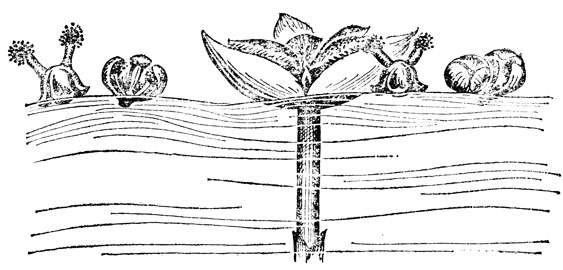

Можно назвать и некоторые другие приспособления к опылению ветром. У многих злаков тычинки при раскрывании цветка начинают необыкновенно быстро расти, удлиняясь ежеминутно на 1 — 1,5 мм. За короткое время их длина в 3 — 4 раза превосходит первоначальную, они вырастают за пределы цветка и свешиваются вниз. И только когда пыльники окажутся внизу, они начинают растрескиваться, причем пыльник здесь несколько изгибается и образует своеобразный лоток или чашу, куда ссыпается пыльца. Она таким образом не падает вниз, на почву, а дожидается очередного порыва ветра, чтобы полететь на его крыльях.

Интересно, что цветоножки в колосках некоторых злаков к началу цветения как бы растопыриваются, образуя между собой угол в 45 — 80°. Это тоже способствует выдуванию пыльцы ветром. Лишь только цветение кончится, опыленные цветки возвращаются на место.

Изменяется во время цветения положение всего соцветия и у берез, тополей, граба. Сначала соцветия бывают направлены вверх. Но перед тем, как начнут лопаться пыльники, стержень сережки вытягивается и соцветие свешивается вниз. Каждый цветок при этом становится отделенным от другого и доступным ветру. Пыльца падает из пыльников вниз на чешуйку нижнего цветка и уже отсюда сдувается ветром.

Есть у ветроопыляемых растений и «взрывчатый» тип цветка, сходный с таковым у насекомоопыляемых. Так созревающие в бутоне тычинки цветка одного из видов крапивы напряжены настолько, что при раскрывании его резко расправляются и разбрасывают пыльцу из лопнувших пыльников. В этот момент над цветком можно увидеть густое облачко пыльцы.

Пыльца ветроопыляемых цветков рассыпается ими отнюдь не в любое время дня и ночи, а только в благоприятную погоду, обычно относительно сухую, при слабом или среднем ветре. Чаще всего наиболее подходящими для опыления оказываются утренние часы. Цветки мятлика и французского райграса пылят, например, между 4 и 5 ч утра; несколько позже, в 5 — 6 ч, пылят пшеница, ячмень и щучка; еще позднее, в 6 — 7 ч, — рожь и многие луговые травы: ежа, овсяницы и другие; овес и лисохвост пылят между 7 г 8 ч. Позже всех пылят южные по происхождению злаки, например просо и сорго, — где-то в 8 — 9 ч. Наверное, здесь сказывается их прошлое, ведь южные ночи длиннее северных, рассвет и утренний ровный ветерок приходят там поздно.

Заканчивая обзор ветроопыляемых растений, следует предупредить, что нельзя проводить резкую грань между ними и растениями, опыляемыми насекомыми. Природа всегда шире изобретаемых человеком классификационных ячеек. Пример того петров крест, уже упоминавшийся нами, а также многие верески; цветки их приспособлены к опылению насекомыми. И в первый период цветения пыльца действительно переносится с цветка на цветок только насекомыми. Целые полчища «лакомок» — насекомых, питающихся нектаром, — осаждают цветки. Но вскоре нектар иссякает, насекомые не летят уже больше к цветку. К этому времени тычинки разрастаются за пределы венчика, пыльники их становятся доступными ветру и подхваченная им пыльца летит на рыльца молодых, еще не опыленных цветков.

Рассказывая о происхождении цветка, причинах, вызвавших необходимость появления его в эволюционном развитии зеленого царства растений, мы подчеркивали, что цветок — это орган, с помощью которого стало возможным оплодотворение, слияние мужских и женских гамет вне водной среды. В самом начале этой главы мы рассказывали о многих приспособлениях, с помощью которых цветок защищает пыльцу от влаги. Но нет ничего абсолютного в природе. Среди прочих способов опыления цветков есть и способ опыления при помощи воды.

У одного из видов валлиснерии — цветкового растения, обитающего в воде, — маленькие цветки состоят из трех внешних и трех внутренних листьев околоцветника. До распускания, в бутоне, они похожи на клубочек и сидят под водой словно в пузыре, образованном двумя полупрозрачными овальными и чашевидными листьями, из которых один крепко охватывает краями другой. Так устроены и мужские и женские цветки, зреющие, однако, на разных растениях, — валлиснерия (ее называют еще водяным винтом) двудомна. При созревании мужские цветки отделяются от растения, поднимаются на поверхность воды и здесь раскрываются. Каждый цветок похож на соединение трех счаленных носами лодочек. Зрелые женские цветки валлиснерии поднимаются на поверхность воды, оставаясь, однако, соединенными с материнским растением тонким длинным стеблем. Раскрытые, они также похожи на сцеп из трех лодочек.

Рис. 23. Мужские цветки валлиснерии, обитающей в озерах и реках, в пору цветения отрываются от материнского растения. Подгоняемые ветром и течением, они сами доставляют пыльцу к рыльцу женского цветка

Подгоняемые течением или ветром, мужские цветки подплывают к женским и открытыми пыльниками касаются трех рылец, свисающих за борта женских лодочек.

Сходным образом происходит опыление у элодеи канадской, с той лишь разницей, что в этом случае на поверхности воды в поисках женских цветков плавают не целые мужские цветки, а отдельные пыльцевые зерна.

И у валлиснерии, и у элодеи канадской цветки раскрываются на поверхности воды, и опыление, в сущности, происходит в воздушной среде, хотя и с помощью течения. По-иному обстоит дело у тех растений, цветки которых и развиваются и распускаются в толще воды. К ним относится, например, один из видов найяс. Растение это тоже двудомно. Мужские и женские экземпляры его растут обычно неподалеку друг от друга. А женские цветки располагаются, как правило, глубже мужских. Пыльца найяса тяжелее воды. Выпадая из пыльников в воду, она медленно тонет и в то же время увлекается течением. Где-то поблизости и чуть глубже ее ждет рыльце женского цветка.

У цератофиллума в опылении участвуют два посредника: и вода и ветер. От распускающихся в толще воды цветков этого растения отделяются тычинки, которые всплывают на поверхность воды. Здесь ветер развеивает пыльцу из их пыльников. Отдельные пыльцевые зерна — одни раньше, другие позже — вскоре вновь попадают в воду и медленно опускаются на дно водоема. Часть из них при этом попадает на клейкие рыльца женских цветков.

Источник

Опыление

Под опылением у растений обычно понимают перенос пыльцы с пыльников тычинок на рыльце пестика. Поскольку цветки есть только у покрытосеменных растений, то уместно говорить лишь об их опылении. Однако, например, опыление с помощью ветра есть у голосеменных.

Чаще всего перенос пыльцы у растений происходит с помощью насекомых или ветра. Также встречается самоопыление в бутоне цветка, искусственное опыление (осуществляемое человеком), перенос пыльцы водой.

В природе широко распространено перекрестное опыление, когда пыльцой одного растения опыляются цветки другого. Но самоопыление встречается не только у самоопыляемых растений, бывает что растение самоопыляется с помощью насекомых или ветра.

Опыление насекомыми

Многие цветковые растения опыляются насекомыми. Такое приспособление выработалось у растений в процессе эволюции. Они привлекают насекомых-опылителей сладким нектаром и пыльцой. Насекомое садится на цветок и пачкается пыльцой. Далее летит на цветок другого растения того же вида и оставляет там часть пыльцы с первого растения. Таким образом, второй цветок опыляется пыльцой первого. Пыльца же второго цветка может оказаться на рыльце цветка третьего растения и т. д.

Насекомоопыляемые растения обычно имеют либо яркие крупные цветки, либо соцветия. В любом случае они хорошо заметны. Часто цветки источают приятный или не очень запах, привлекающий насекомых. Насекомые питаются не только пыльцой, но и нектаром, который выделяется нектарниками, находящимися обычно у оснований лепестков цветка.

В процессе эволюции не только растения приспосабливались к опылению насекомыми, но и насекомые приспосабливались к определенным цветкам растениям. Поэтому в природе часто встречается явление, когда один вид растения опыляется только одним своим видом насекомого. Например, львиный зев опыляется только шмелями. (Но это не значит, что шмели опыляют только львиный зев.)

Опыление насекомыми считается наиболее эффективным, чем опыление ветром. Поэтому при опылении насекомыми растениям не требуется производить огромное количество пыльцы.

Опыление ветром

Ветроопыляемые покрытосеменные растения по-видимому эволюционно возникли раньше насекомоопыляемых. При опылении ветром не нужны крупные пахнущие цветки или соцветия. Однако требуется производить куда больше пыльцы, так как основная часть ее не достигает цели, опадает на землю и уносится мимо цветков.

Опыление ветром наиболее эффективно, если растения одного вида растут группами, а не по одному. Так на кукурузном поле опыление почти точно произойдет, а вот если посадить несколько растений кукурузы в саду, то к осени получатся полупустые початки, так как на рыльца цветков попадало мало пыльцы.

Многие деревья являются ветроопыляемыми. Их пыльца легкая и сухая. Такие деревья растут зарослями (березовая роща, орешник) и цветут еще до распускания листвы, чтобы она не мешала переносу пыльцы.

У растений, которые специализируются на опылении ветром, мелкие невзрачные цветки, так как яркие и большие им не нужны. Зато часто наблюдаются длинные тычиночные нити и крупные пыльники. Такие тычинки свисают из цветка, ветер их колышет, в результате чего из них легко высыпается пыльца и уносится ветром.

Источник

Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

Что такое опыление?

Опыление и его виды

Опыление — это процесс переноса пыльцы из пыльников растения на рыльце его пестика.

Есть два типа опыления растений:

- Перекрестное опыление. Оно может быть естественным и искусственным.

- Самоопыление.

Теперь остановимся на самоопылении и перекрестном опылении подробнее.

Самоопыление

Самоопыление — это самостоятельное опыление растения.

Такой способ встречается у растений, у которых двуполые цветки. Большинство растений при самоопылении дают семена. К примеру, ячмень, овес, просто. Такой тип опыления и у гороха.

Самоопыление встречается у цветков, которые совсем не склонны к раскрытию — из-за этого перекрестное опыление здесь невозможно. Поэтому в процессе самоопыления даже самые маленькие и невзрачные цветки способны давать семена.

Однако потомство, полученное в результате самоопыления, считается низко прогрессивным. Растения с таким способом опыления постоянно находятся под угрозой вырождения. Чтобы как-то с этим справляться, небольшой процент цветков у таких растений подвергается внутривидовому опылению. В результате внутривидового опыления получаются растения с отличающимися отцовскими и материнскими зачатками, а также более приспособленные к выживанию в ходе естественного отбора. Как итог — сохранение вида.

Перекрестное опыление

Перекрестное опыление — это опыление, которое находится в прямой зависимости от внешних факторов, таких как вода, ветер, насекомые и птицы. У кого перекрестное оплодотворение? Разберемся на примерах.

Процесс опыления ветром называется анемофилия.

Оно встречается у растений с мелкими цветками, собранными обычно в соцветия. Обычно у цветков очень много пыльцы. Она мелкая и сухая и выбрасывается наружу при помощи пыльника, который находится на длинных тонких нитях.

Что касается рыльцев, то они длинные и широкие, а также высовываются из цветков, благодаря чему пыльца лучше на них попадает. Таким образом происходит опыление у злаковых и у растений с соцветиями в виде сережек (ольха, береза, хмель, тополь, орех). Также ветром опыляется крапива и конопля, поскольку цветок у них состоит из чашелистиков и простого околоцветника — они не могут привлечь опылителей.

Энтомофилия — это опыление насекомыми.

Как правило, растения, опыляемые таким способом, обладают ароматом, нектаром, достаточно большим размером цветков и привлекающим насекомых цветом, а также у них есть липка пыльца с выростами.

Процесс опыления происходит в результате переноса насекомыми пыльцы с одного цветка на рыльца другого: так обеспечивается опыление для двуполых растений.

Насекомыми опыляются мак, ромашка, калина, гречиха, шалфей, молочай и др.

Орнитофилия — процесс опыления с помощью птиц.

Обычно так опыляются тропические растения с пестрой окраской, которая привлекает птиц. К примеру, в процессе опыления участвует колибри.

Гидрофилия — вариант опыления водой.

У многих водных растений рыльца нитеобразной формы, и пыльца с них переносится водой, а в редких случаях — слизнями.

Так происходит у резухи, взморника, роголистки, наяды, элодеи, рунии.

Искусственное опыление

Искусственное опыление — тип опыления, широко используемый в плодовом и декоративном садоводстве, овощеводстве, а также лесном хозяйстве. Суть его в том, что пыльца переносится искусственным способом: с пыльцы тычинок на рыльца пестиков.

По-другому искусственное опыление называется скрещиванием. Благодаря ему селекционеры могут получать новые виды и сорта растений.

Оплодотворение

Процесс оплодотворения происходит после опыления. Как быстро — зависит от самого растения. У одних — спустя несколько недель, а у других — даже через год.

Оплодотворение — процесс слияния мужской и женской клеток.

В момент, когда происходит опыление, пыльца находится на рыльце. Чтобы оплодотворение произошло, нужно чтобы пыльца была зрелой и стойкой. Также важно наличие сформированного зародышевого мешочка.

Процесс развития и роста пыльцевой трубки происходит в направлении завязи — через рыльце и столбик. В завязи пыльцевая трубка проходит в семенной зачаток и доходит до зародышевого мешка. По достижении яйцеклетки происходит разрыв пыльцевой трубки и выход двух спермиев. Вегетативная клетка разрушается. Далее следует слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого — с диплоидным ядром.

В первом случае слияния растет зародыш нового организма, а во втором — образование триплоидной клетки для образования эндосперма. Так происходит процесс двойного оплодотворения.

Зародыш и эндосперм зарождают семя, которое скрыто под кожурой. Завязь формирует плод после оплодотворения.

Опыление у покрытосеменных растений

Опыление у покрытосеменных растений осуществляется обоими способами. В обоих случаях пыльцевые зерна попадают на рыльца пестиков. Чтобы понять, как происходит опыление, рассмотрим его на конкретном примере: винограде.

Виноград опыляется двумя способами: перекрестным и самоопылением. В случае самоопыления у винограда обнаруживается клейстогамия. Клейстогамия — опыление с дальнейшим оплодотворением. В большинстве случаев виноград опыляется ветром: строение цветка расположено к такому перекрестном опылению.

В ходе опыления происходит выделение на рыльце секретной жидкости — в этом время оно уже готово получать пыльцу. Так рыльце положительно сказывается на прилипании пыльцы, защите ее от различных инфекций и обеспечивает благоприятные условия для ее прорастания.

Виноград также отличается возможностью перехода от перекрестного опыления к самоопылению. Благодаря такой способности вид сохраняется столетиями. Также эта способность обеспечивает хорошее развитие и урожай.

Многие коллекционеры практикуют искусственное оплодотворение. Оно похоже на перекрестное опыление, однако оно происходит за счет антропогенных факторов, а не биотических и абиотических.

При искусственном оплодотворении пыльца переносится кисточкой или ватной палочкой. Предварительно цветки изолируются и кастрируются.

Опыление у голосеменных растений

Голосеменные растения опыляются способом анемофилии. То есть, при помощи ветра.

Яркий пример — сосна.

Опыление сосны происходит так: с мужской шишки пыльца попадает на семязачатки женских шишек. Когда шишка зеленеет, происходит срастание и одеревенение чешуек: пыльца находится в состоянии покоя. Прорастание пыльцы происходит на следующее лето.

В процессе прорастания пыльцы пыльцевая трубка несет спермии к архегониям. Далее там происходит слияние одного из спермиев с яйцеклеткой и образование зиготы. Из зиготы формируется зародыш, а семязачаток перерастает в семя.

Зародыш располагается в эндосперме гаметофита, накапливающего питательные вещества. Созревание семян в шишках происходит на протяжении полутора лет с момента оплодотворения. После этого происходит раздвижение чешуек и высыпание семян из шишки.

У семени есть крылышко, благодаря которому оно распространяется ветром.

Источник