8.3. Методы определения высот точек

Различают два метода определения высот точек: метод превышений и метод горизонта инструмента.

8.3.1. Метод превышений.

Дана отметка точки А – НА (рис. 8.4.), требуется определить отметку точки В. При помощи нивелира и реек определяют превышение точки В над точкой А. Отметку точки В определяют по формуле:

Этот метод применяют при вычислении отметок связующих точек.

Рис.8.4. Определение отметки точки методом превышений

8.3.2. Метод горизонта инструмента.

Этот метод применяют при вычислении отметок промежуточных точек. Так, например, дана отметка точки А – НА (рис. 8.5.) и отсчет по рейке, поставленной в этой точке – а, требуется определить отметку точки С – характерной точки рельефа.

Рис.8.5. Определение отметки точки через горизонт инструмента

Вначале вычисляют высоту визирного луча над уровенной поверхностью, которую называют горизонтом инструмента – ГИ, ГИ = НА + а

Сделав отсчет по рейке, установленной в характерной точке рельефа С, вычисляют отметку точки С по формуле: НС = ГИ – с, где с – отсчет по рейке, установленной в точке С.

8.4. Нивелиры и нивелирные рейки.

За последние 20 – 30 лет конструкции нивелиров претерпели существенные изменения. Современные нивелиры классифицируют:

по способу установки визирной оси в горизонтальное положение,

По точности нивелиры делятся на три группы:

высокоточные – для нивелирования I и II класса (Н–05, Н – 1);

точные – для нивелирования III и IV класса (Н – 3, Н3К);

технические для инженерно-геодезических работ (Н – 10, Н – 10К).

По второму признаку нивелиры делят на:

нивелиры, у которых визирная ось устанавливается а горизонтальное положение при помощи цилиндрического уровня, скрепленного с трубой (Н – 05 , НВ-1, Н – 3, Н – 10);

нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования (Н3К, Н10К).

8.4.1. Нивелиры с цилиндрическим уровнем.

Нивелир Н-3 применяют для производства нивелирования III и IV классов и технического (рис. 8.6.). Нивелир имеет три основных части: подставку (1) трегер, зрительную трубу (2) и цилиндрический уровень (3). Зрительная труба с внутренней фокусировкой. Увеличение зрительной трубы 31 х , поле зрения 1 0 20 I . Цена деления цилиндрического уровня 20 II на 2 мм. Вес нивелира 1,8 кг. Нивелир крепиться к штативу при помощи станового винта и пружинящей пластины. В отвесное положение ось вращения нивелира устанавливается по круглому уровню (4) при помощи подъемных винтов (5).

Рис.8.6. Нивелир Н-3

Круглый уровень имеет три исправительных винта. Зрительная труба имеет зажимной (6) и микрометренный (7) винты. Кроме того, перед каждым отсчетом по рейке визирную ось трубы нивелира устанавливают в горизонтальное положение при помощи элевационного (8) винта и цилиндрического уровня. В поле зрения трубы (рис. 8.7.) наблюдатель видит кроме рейки изображение половины обоих концов пузырька цилиндрического уровни.

Сетка нитей зрительной трубы закреплена наглухо. Цилиндрический уровень – компенсированный контактный, при измерении температуры длина его пузырька практически не изменяется. Цилиндрический уровень имеет исправительные винты, которыми пользуются только при поверках.

Источник

Лекция 5. Определение высот точек местности

Высотой точки на физической поверхности Земли называется отрезок между этой точкой и ее проекцией на отсчетную уровенную поверхность. Уровенных поверхностей множество, они не параллельны, сходятся вблизи полюсов и расходятся у экватора, есть локальные искривления, вызванные неоднородной плотностью.

По виду поверхности различают: геодезическую, ортометрическую (абсолютную) и нормальную высоты.

За геодезическую высоту принимают расстояние вдоль нормали к земному эллипсоиду от его поверхности до заданной точки. Эту высоту нельзя измерить.

Ортометрическая высота отсчитывается от геоида (см. определение).

Нормальная высота определяется относительно квазигеоида. В геометрическом и физическом смыслах квазигеоид совпадает с геоидом на уровне моря и уклоняется в пределах суши. Максимальные отклонения (до 2-3 м) – в горных районах. В России поверхность используемого квазигеоида проходит через Кронштадтский футшток. Сеть опорных высотных пунктов закрепляет на местности систему нормальных высот.

Разность высот двух точек называется превышением.

Совокупность работ по измерению превышений называется нивелированием. Различают следующие виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, барометрическое, аэрорадионивелирование.

Геометрическое нивелирование выполняется с помощью прибора, который называется нивелиром, и мерных реек. Главное свойство нивелира – горизонтальность оси визирования в любом из направлений. Как и у теодолитов, цифры в маркировке оптических нивелиров указывают на инструментальную среднеквадратическую погрешность определения превышений (в мм на 1 км хода).

Устройство нивелира довольно простое: зрительная труба, окуляр с винтом фокусировки сетки нитей, круглый уровень, цилиндрический уровень, винт фокусировки цели, элевационный винт, трегер с подъемными винтами.

Поверка нивелира заключается в поверке его главного условия – перпендикулярности визирной оси к отвесной линии или параллельности визирной оси к оси цилиндрического уровня при зрительной трубе. Схема поверки (на доске).

В процессе геометрического нивелирования кроме погрешности главного условия на качество измерений оказывает влияние: рефракция, кривизна уровенной поверхности (Земли), наклон реек относительно отвесной линии и погрешность аппроксимации отсчетов по рейкам. Первые два вида погрешностей минимизируются за счет установления предельных расстояний от рейки до прибора (не более 150 м). Наклон реек контролируется с помощью круглого уровня, вмонтированного в рейку. Последняя погрешность случайная. Чтобы суммарная погрешность была минимальной, выполняют нивелирование из середины. В этом случае погрешности будут равновероятными в обоих направлениях и будут взаимно компенсироваться.

Для нивелирования из середины необходимы нивелир и 2 рейки. Например, необходимо узнать высоту точки В по известной высоте точки А, т.е. превышение точки В над точкой А. Поскольку предел расстояния от рейки до нивелира всего 150 м, чаще всего необходимо введение дополнительных постановок прибора – станций. Их количество зависит от расстояния между точками А и В, от перепада высот и условий видимости. Нивелир ставится посередине между двумя рейками. Рейка, расположенная по ходу движения от нивелира, называется передней, против хода – задней. Расстояние от рейки до нивелира называется плечо, соответственно бывает заднее плечо и переднее плечо. Допустимая разница плеч определяется классом нивелирования, например, в 4 классе она составляет 5 м. В конце нивелирования для минимизации погрешности сумма задних плеч должна быть равна сумме передних. Поэтому по ходу нивелирования разность плеч сокращают, например, на первой станции заднее плечо было на 3 м длиннее переднего, тогда на второй станции прибор стараются установить не точно посередине, а так, чтобы заднее плечо было короче переднего на те же 3 м.

Отсчеты берутся по двум сторонам каждой из реек: красной и черной, шкалы которых сбиты друг относительно друга примерно на 0,5 м. Порядок аналогичен полному приему теодолита: задняя черная – передняя черная – передняя красная – задняя красная. Превышение равняется разнице соответствующих отсчетов задней и передней реек. На станции сразу выполняется контроль измерений, после чего задняя рейка 1-й станции устанавливается в качестве передней на 2 станции (передняя остается на месте и получается задней). Таким образом, получается высота точки В как сумма высоты точки А и суммы всех полученных превышений.

Рассмотрим порядок действий при геометрическом нивелировании из середины на примере журнала геометрического нивелирования.

| Отсчеты по дальномерным нитям | Длина плеч | Отсчеты по средней нити | Превышение по черной и красной сторонам рейки | Среднее превышение |

| задняя | передняя | |||

| 3=1-2 | hч =4-8 | hср = (hч + hкр) / 2 | ||

| 7=5-6 | hкр =10-9-14 | |||

| 11=3-7 | 12=10-4 | 13=9-8 | 14=12-13=100 (0) |

1 – отсчет по нижней дальномерной нити на заднюю рейку;

2 – отсчет по верхней дальномерной нити на заднюю рейку;

3 – длина заднего плеча;

4 – отсчет по средней нити на черную сторону задней рейки;

5 – отсчет по нижней дальномерной нити на переднюю рейку;

6 – отсчет по верхней дальномерной нити на переднюю рейку;

7 – длина переднего плеча;

8 – отсчет по средней нити на черную сторону передней рейки;

9 – отсчет по средней нити на красную сторону передней рейки;

10 – отсчет по средней нити на красную сторону задней рейки;

11 – разность плеч (со знаком +/-);

12 – разность отсчетов по красной и черной сторонам задней рейки;

13 – разность отсчетов по красной и черной сторонам передней рейки;

14 – разность начала отсчета (пятки) красной стороны реек.

Вычисляем превышение отдельно по черной и красной сторонам реек, затем находим среднее. Среднее арифметическое только для несбитых реек (разница пяток – 0), в других случаях – тысячи и сотни берутся по черной стороне, десятки и единицы как среднее арифметическое.

Допустимая невязка составляет f = Dмм √Lкм (мм), где D – число, определяемое классом нивелирования (для 4 класса – 20 мм), L – длина нивелирного хода в км.

Другие виды геометрического нивелирования. Нивелирование вперед: определяется превышение между станцией и пикетом, где установлена рейка, по формуле: h = i – b, где i – горизонт инструмента (высота трубы инструмента над землей), b – отсчет по рейке. Способ менее точный, более медленное продвижение по нивелирному ходу по сравнению с нивелированием из середины.

Нивелирование через широкие реки. На расстоянии 15-20 м от точек А и В на правом и левом берегах реки выбирают места установки нивелира C и D. Диагонали AC и BD должны быть приблизительно равны. Визируют с точки С на А и В, потом с точки D на точки А и В. В первом случае А считают задней рейкой, во втором – передней. Берут среднее арифметическое двух превышений. Контроль точности – расхождение не должно быть более 10 мм на каждые 100 м расстояния.

Нивелирование по профилю. Использование геометрического нивелирования для построения профиля целесообразно проводить в том случае, когда необходима высокая точность, например, для равнинных районов с преобладанием микроформ рельефа, когда необходимо получить высотные характеристики мелких объектов (невысоких береговых террас и т.д.). Выделяют несколько этапов:

1. Разбивка пикетажа с составлением в пикетажной книжке глазомерного абриса вдоль всей трассы профиля.

2. Измерение превышений.

3. Обработка нивелирного журнала, вычисление абсолютных высот пикетов.

4. Построение профиля (горизонтальный и вертикальный масштабы)

Самый большой недостаток геометрического нивелирования – значительное возрастание трудоемкости при работе на пересеченном рельефе. На склонах часто возникает ситуация, когда визирный луч трубы нивелира проходит выше рейки и попадет в землю. Тогда приходится добавлять связующую точку, иногда и не одну. В таких случаях пользуются тригонометрическим нивелированием. Оно в отличие от геометрического производится наклонным визирным лучом. Для определения превышения этим методом нужно измерить угол наклона визирного луча к горизонту и расстояние.

Прямоугольный треугольник: дальномерное расстояние (L) – горизонтальное проложение (S) – превышение (h). Отсюда формулы (для нитяного дальномера):

H = S tg v + i – U + f,

где v – вертикальный угол, i – высота прибора, U – высота визирования, f – поправка за кривизну Земли и рефракцию.

Вертикальный угол измеряют относительно плоскости горизонта. Нулевой штрих вертикального лимба теодолита должен совпадать с плоскостью горизонта, но на практике это условие не всегда выполняется. Важно знать реальное положение места нуля вертикального круга, места горизонта. Расчет МГ. В вертикальные углы вводится соответствующая поправка v = КЛ – МГ.

Барометрическое нивелирование позволяет находить превышение между точками по разности атмосферного давления в них. Атмосферное давление зависит от широты точки, состояния атмосферы (температура и влажность воздуха) и высоты.

h = 18470 lg В1/B2 (1 + 0,003665 * tср) — (упрощенная формула Певцова)

Для повышения точности измерений прокладывают замкнутые барометрические ходы или используют параллельные измерения на стационарной точке.

Атмосферное давление измеряют с помощью микробарометров, которые бывают оптическими или электронными. На практике давление, измеренное микробарометрами, чаще всего переводят в высоты с помощью специальных таблиц.

Точность измерения превышений путем барометрического нивелирования:

Источник

Определение высот точек

Высотой точки является расстояние, отсчитываемое по направлению отвесной линии от уровенной поверхности до данной точки. Численное значение высоты точки называется отметкой.

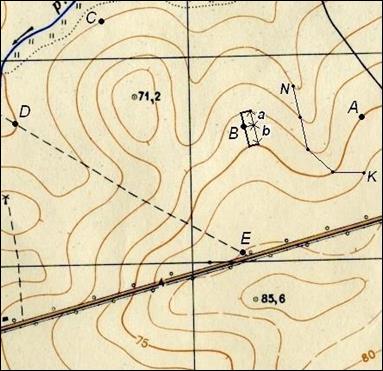

Горизонталь соединяет все точки местности с равными отметками. Отметки горизонталей кратны высоте сечения рельефа. Под графиком линейного масштаба на карте подписано (см. рис. 3): сплошные горизонтали проведены через 5 метров, т. е. высота сечения рельефа h равна 5 м. При такой высоте сечения горизонтали с отметкой кратной 25 м изображаются на карте утолщёнными линиями. Если высота горизонтали кратна 5 или 10 м, её подписывают в разрыве. Подписи наносят таким образом, чтобы верх цифр указывал сторону повышения рельефа. На рис. 12 подписаны горизонтали с отметкой 75 м и 80 м.

Рис. 12. Определение отметок точек

на карте с горизонталями

Для определения высоты неподписанной горизонтали находят ближайшую подписанную и по числу интервалов между ними с учётом направления ската определяют высоту искомой горизонтали. При этом необходимо правильно установить направление ската, т. е. в какую сторону от данной горизонтали высоты увеличиваются, а в какую – уменьшаются. Местность всегда понижается к водотокам (реки, ручьи). Также для того, чтобы сделать чертеж более наглядным, горизонтали сопровождают небольшими черточками, которые ставятся перпендикулярно горизонталям, по направлению ската (в сторону стока воды, т. е. понижения). Эти черточки называются бергштрихи.

Там, где заложения скатов большие, наносят штриховые линии –полугоризонтали, которые отстоят по высоте от соседних горизонталей на половину высоты сечения рельефа, т. е. 0,5 h.

При определении высот точек возможны три случая:

1. Точка лежит на горизонтали. В этом случае отметка точки равна отметке горизонтали (см. рис. 12): HА = 75 м; НС = 55 м.

2. Точка лежит на скате между горизонталями.

На рис. 12 между горизонталями лежит точка В. Чтобы найти высоту точки, через нее проводят кратчайшее заложение, масштабной линейкой измеряют длину отрезков а и b и подставляют в выражение

где h– высота сечения рельефа.

Отрезок а измеряют от точки до горизонтали с меньшей высотой.

3. Точка лежит на скате между горизонталью и полугоризонталью.

В этом случае через точку проводят кратчайшее расстояние между горизонталью и полугоризонталью, масштабной линейкой измеряют длину отрезков а и b и подставляют в выражение

где Hг – отметка горизонтали (полугоризонтали) с меньшей высотой.

Источник