- Способы определения видов грунтов

- 1 Область применения

- 2 Нормативные ссылки

- 3 Термины и определения

- 4 Общие положения

- 5 Определение влажности (в т.ч. гигроскопической) грунта методом высушивания до постоянной массы

- Как самостоятельно определить вид грунта

- Типы грунта

- Способы определения типа грунта

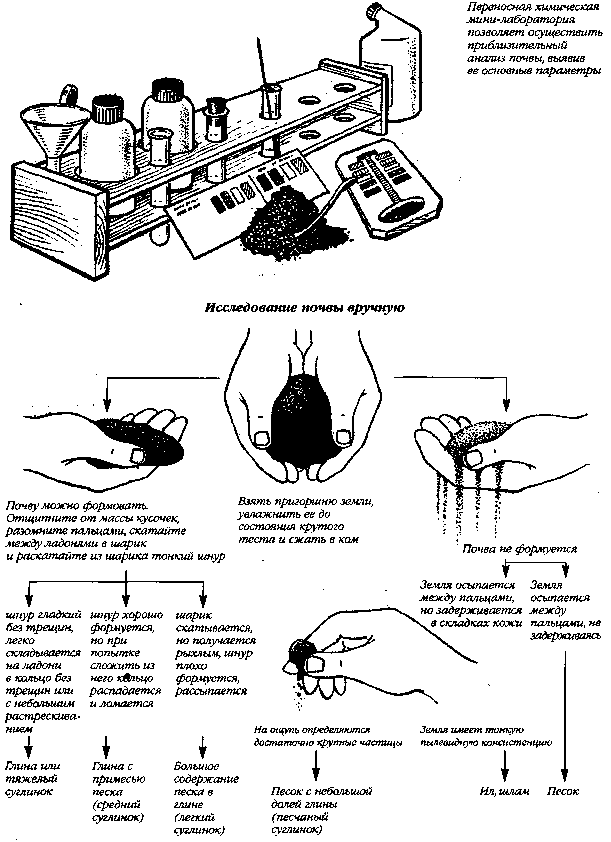

- Исследование почвы вручную

- Способы определения видов грунтов

- Предисловие

- 1 Область применения

- 2 Нормативные ссылки

- 3 Термины и определения

- 4 Общие положения

- 4.1 Основные правила описания грунтов

- 4.2 Идентификация грунтов (определение основного и дополнительных наименований)

Способы определения видов грунтов

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. N 1694-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5180-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дисперсные песчаные и глинистые грунты, устанавливает методы лабораторного определения физических характеристик, применяемые при лабораторных испытаниях грунтов в процессе инженерно-геологических изысканий для строительства.

Настоящий стандарт не распространяется на крупнообломочные грунты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода. Дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия

Утратил силу в Российской Федерации с 01.01.95.

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячным информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт изменен (заменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100 и ГОСТ 30416, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 суммарная влажность мерзлого грунта : Отношение массы всех видов воды (ледяных включений, прослоев, линз, порового льда и незамерзшей воды) в мерзлом грунте к массе этого грунта, высушенного до постоянной массы.

4 Общие положения

4.1 Отбор, упаковку, транспортирование и хранение образцов грунта ненарушенного (монолитов) и нарушенного сложения следует проводить в соответствии с ГОСТ 12071.

4.2 Подготовку к испытаниям и определение плотности мерзлых грунтов следует проводить в помещении с отрицательной температурой на не подвергавшихся оттаиванию образцах.

4.3 Физические характеристики следует определять не менее чем для двух параллельных проб, отбираемых из исследуемого образца грунта.

4.4 Значение характеристик вычисляют как среднее арифметическое результатов параллельных определений. Разница между параллельными определениями не должна превышать значений по приложению А. Если разница превышает допустимую, количество определений следует увеличить.

4.5 При обработке результатов испытаний плотность и влажность вычисляют с точностью согласно ГОСТ 30416.

4.6 Погрешность измерения массы (взвешивания) не должна превышать: при массе от 10 до 1000 г — 0,02 г, при массе свыше 1000 г — 5 г.

4.7 Метод определения характеристики грунта выбирается в зависимости от его свойств в соответствии с приложением А ГОСТ 30416. Определение нижнего предела пластичности допускается определять методом прессования согласно приложению К. Определение плотности частиц засоленных грунтов возможно определять, используя метод двух пикнометров (приложение Л).

5 Определение влажности (в т.ч. гигроскопической) грунта методом высушивания до постоянной массы

5.1 Необходимое оборудование:

— лабораторные весы по ГОСТ 24104;

— металлические или стеклянные бюксы по ГОСТ 25336;

5.2 Подготовка к испытанию

5.2.1 Пробу грунта для определения влажности отбирают массой 15-50 г, помещают в заранее высушенный, взвешенный (m) и пронумерованный бюкс и плотно закрывают крышкой. При отборе пробы из образца нарушенной структуры грунт нужно тщательно перемешать, чтобы влажность распределилась по образцу равномерно. Если в исследуемом грунте присутствуют включения, то при отборе пробы на влажность нужно удалить все видимые включения.

5.2.2 Пробу грунта для определения гигроскопической влажности грунта массой 15-20 г следует отбирать методом квартования по ГОСТ 8735 из грунта в воздушно-сухом состоянии, растертого, просеянного сквозь сито с сеткой 1 мм и выдержанного открытым не менее 2 ч. при данных температуре и влажности воздуха.

5.3 Проведение испытания

5.3.1 Пробу грунта в закрытом бюксе взвешивают.

5.3.2 Открытый бюкс помещают в нагретый сушильный шкаф. Грунт высушивают до постоянной массы при температуре (105±2)°С.

Загипсованные грунты высушивают при температуре (80±2)°С.

5.3.3 Песчаные грунты высушивают в течение 3 ч, а остальные — в течение 5 ч.

Последующие высушивания песчаных грунтов производят в течение 1 ч, а остальных — в течение 2 ч.

5.3.4 Загипсованные грунты высушивают в течение 8 ч. Последующие высушивания проводят в течение 2 ч.

5.3.5 После каждого высушивания закрытый бюкс охлаждают до температуры помещения и взвешивают.

Высушивание проводят до получения разности масс грунта с бюксом при двух последующих взвешиваниях не более 0,02 г.

5.3.6 Если при повторном взвешивании грунта, содержащего органические вещества, наблюдается увеличение массы, то за результат взвешивания принимают наименьшую массу.

5.4 Обработка результатов

Влажность грунта , %, вычисляют по формуле:

где — масса влажного грунта с бюксом, г;

— масса высушенного грунта с бюксом, г;

— масса пустого бюкса, г.

Допускается выражать влажность грунта в долях единицы.

Источник

Как самостоятельно определить вид грунта

Грунт представлен неоднородными частицами, которые обладают разными несущими способностями, поэтому, чтобы заложить фундамент, нужно правильно определить тип грунта.

В этой статье рассказывается, как самостоятельно определить вид грунта.

Формирование грунта проходит в течение десятков и сотен лет. Чтобы построить дом, необходимо обладать минимальными знаниями о залегающих слоях. Каждый вид грунта имеет много разновидностей и обладает широким диапазоном физических свойств.

Скальные, крупнозерновые песчаные и хрящевые грунты обладают хорошей несущей способностью, не подвергаются сильной усадке и действию пучинистых сил.

Глина, суглинки и торф сильно сжимаются, разрушают основания и подвергают несущие конструкции перекосу.

Характеристики грунта можно улучшить искусственными способами и построить здание на любой почве.

Типы грунта

Скальный грунт – состоит из спаянных и сцементированных пород. Скальное основание трудно разрабатывать и проводить инженерно-геологические изыскания. Скалы характеризуются высокой плотностью и не подвергаются воздействию грунтовых вод.

Хрящевой грунт состоит из гравия – природного или искусственного происхождения. Гравий обладает гладкой поверхностью и напоминает зерна. Размер камушков гравия равен 20 – 70 мм.

Хрящевой грунт обладает высокой несущей способностью. В зимнее время грунт незначительно промерзает. Закладку фундамента осуществляют на глубине 50 – 70 см.

Глинистый грунт состоит из мелких чешуйчатых частиц и содержит в себе большое количество влаги. При промерзании глинистый грунт сжимается. Несущие характеристики грунта зависят от количества воды, содержащейся в глине. Зимой глина промерзает на глубину 1,5 метра. Закладку фундамента на глине стоит производить после устройства песчаной подушки.

Суглинки и супеси содержат в себе от 10 до 30 процентов глины, а остальную часть занимает песок.

Этот грунт пластичен, содержит в себе много воды и подвержен пучению. Под действием фундамента супеси и суглинки сильно осаживаются.

Торфяные почвы располагаются на осушенных болотах и являются самыми неустойчивыми. Из-за высокой степени насыщения торфа водой, строительство без частичной замены грунта невозможна.

Под нагрузкой фундамента торф сжимается и затягивает фундамент.

Способы определения типа грунта

Различают такие способы:

- инженерно – технологические исследования;

- лабораторные исследования;

- изготовление шурфов для ручного определения.

Также существуют визуальные способы определения грунта:

- Растирание на ладони.

- Определение сухого и влажного состояния.

- Рассмотрение под лупой.

- Скатывание в шнур.

Самостоятельно определить тип грунта можно следующим способом:

- На почве бурят шурфы глубиной 2,5 метра. Через каждые пол метра проводят забор почвы в отдельные контейнеры и плотно закрывают, чтобы влага не проникла внутрь.После производства заборов, каждый тип почвы смачивают водой и скатывают жгут. Полученный жгут скручивают в кольцо.Если кольцо осталось целым, то грунт состоит из глины. Кольцо раскрошилось на мелкие части – грунт состоит из супеси. Суглинок рассыплется на несколько крупных частей.

- Определение коэффициента пористости песка. В емкость засыпают грунт и замеряют объем. Далее проводят утрамбовку и повторно замеряют объем песка. Путем соотношения уплотненного и неуплотненного грунта определяют коэффициент пористости. Если пористость грунта высокая, то он обладает низкими несущими способностями.

- Определения грунта по оседающим частицам. Установить тип грунта можно с помощью определения скорости оседания частиц в емкости. Для данного способа используют прозрачную емкость, линейку, листок бумаги, средство для мытья посуды и образцы грунта.

- Раскладываем образцы на бумаге для просушки и удаления из них камней, органических вкраплений и прочего мусора. После просушки измельчаем образцы.

- Опрыскиваем образцы водой из пульверизатора.

- Наполняем высокую прозрачную емкость на 1/4 образцами.

- Заполняем емкость водой до полного объема.

- Добавляем 1 чайную ложку средства для мытья посуды.

Возьмите процент песка в качестве отправной точки в нижней части диаграммы и проведите линию вверх и влево. Затем возьмите процент глины и проведите линию горизонтально. Возьмите процент ила и проведите линию вниз. Все должны пересечься в одной точке, по которой можно судить о типе грунта.

Исследование почвы вручную

Возьмите горсть почвы в руки, увлажните и разотрите между пальцами. Далее:

- Сомните в шар. Глина с примесью песка не будет держать форму шара, будет рассыпаться. Гладкий и пластичный шар говорит о том, что грунт полностью состоит из глины. Шар, который легко скатывается, но лопается, состоит из глины с малым количеством песка.

- Если почва не скатывается в форму, а рассыпается и не оставляет следов на ладони – перед вами песок. Грунт, который застревает в складках пальцев, состоит из ила.

Самостоятельно определить тип грунта несложно. Но лучше все вопросы по исследованию грунта поручить специалистам. Это требует материальных затрат, но оправдается при возведении будущего фундамента.

Источник

Способы определения видов грунтов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Soils. Field description

Дата введения 2019-06-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» — Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова» (АО «НИЦ «Строительство» — НИИОСП им.Н.М.Герсеванова») при участии Национального исследовательского московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные правила полевого описания и идентификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100 при документировании горных выработок или в маршрутных наблюдениях при выполнении инженерно-геологических изысканий и исследованиях с применением системы идентификационных признаков и характеристик.

Настоящий стандарт не распространяется на морские инженерные изыскания и исследования почв и не устанавливает требований к формам ведения полевой документации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 21.302 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 12071 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 23740 Грунты. Методы определения содержания органических веществ

ГОСТ 34276 Грунты. Методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменением N 1)

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

Примечание — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100, ГОСТ 23740, СП 25.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 разновидность грунта: Наиболее мелкая таксономическая единица, в ГОСТ 25100 выделяемая по основным показателям состава, строения, состояния и свойств грунта.

3.1.2 идентификация грунта: Определение наименования грунта согласно ГОСТ 25100 по основным (классификационным) признакам или показателям.

3.1.3 основные показатели грунтов: Количественные идентификационные показатели, определяющие разновидность грунта.

3.1.4 признак грунта: Описательная, качественная или полуколичественная (тестовая) характеристика грунта или показателя его свойств.

3.1.5 идентификационный признак: Качественная характеристика описываемого грунта, используемая для предварительного определения его основного или дополнительного наименования.

3.1.5.1 вспомогательный признак: Признак, косвенно определяющий или уточняющий идентификационные признаки грунта.

3.1.5.2 дополнительные идентификационные признаки: Признаки, дополняющие основное наименование грунта в целях уточнения его состава, свойств (состояния), структурно-текстурных особенностей и генезиса.

3.1.5.3 идентификационный основной признак: Признак, определяющий основное наименование грунта.

3.1.6 специфические грунты: Грунты, изменяющие свою структуру и свойства в результате замачивания, динамических нагрузок и других внешних воздействий, склонные к длительным изменениям структуры и свойств во времени. К ним, как правило, относят: просадочные, набухающие, элювиальные, искусственные, органоминеральные, органические, засоленные и слабые грунты.

3.1.7 основной геотехнический признак: Признак, определяющий основные геотехнические свойства грунта при замачивании, динамических нагрузках и других внешних воздействиях.

3.1.8 визуально-контактные методы: Способы определения признаков фиксирования зрительных восприятий о цвете, размерах элементов грунта и частиц, структуре и характере залегания грунта и др., а также контактными воздействиями на грунт (раскалывание, излом, смятие, скатывание в шнур и др.).

3.1.9 качественные определения: Определения, результаты которых содержат только описательные характеристики.

3.1.10 полуколичественные (тестовые) определения: Определения, результаты которых выражают оценочными показателями состава, состояния или свойств грунта.

3.2 Термины дисперсных грунтов

3.2.1 фракция: Массовая доля частиц грунта, выделенная в одну группу по определенному диапазону их размеров.

3.2.2 фракционный состав грунта: Содержание в грунте основной (доминирующей) и второстепенной фракций.

3.2.3 пластичность: Способность глинистых грунтов менять форму без нарушения целостности и изменения объема в определенном диапазоне влажностей.

3.2.4 элементы грунта: Твердые мономинеральные частицы или агрегаты частиц различного состава, имеющие более прочные внутренние связи, чем связи с соседними элементами.

3.2.5 эпигенезная цементация: Появление слабых физико-химических связей в результате растворения и перераспределения веществ грунтового массива поровым раствором, его выпадением в осадок или при высыхании.

3.3 Термины скальных грунтов

3.3.1 скальный массив: Геологическое тело, выходящее на поверхность и обособленное от других типов и классов грунтов и рассматриваемое как система блоков и разрывов его сплошности.

3.3.2 строение скального массива: Структурные и текстурные особенности массива, включающие пространственный характер положения слоев, трещин, разрывов пустот и блоков разного размера.

3.3.3 разрыв: Линейно-плоскостное эндогенное или гравитационное нарушение целостности (сплошности) грунтового массива (трещины, плоскости сдвигов и скольжения, зоны трещиноватости и др.).

3.4 Термины мерзлых грунтов

3.4.1 зона распространения многолетнемерзлых грунтов: Верхняя часть земной коры, где в естественных условиях существуют или могут образовываться многолетнемерзлые грунты.

3.4.2 сезонномерзлый грунт: Грунт, промерзающий в холодный период года и оттаивающий в теплый период.

3.4.3 многолетнемерзлый грунт: Грунт, существующий в мерзлом состоянии непрерывно более трех лет.

3.4.4 шлиры льда: Включения льда в мерзлом грунте, представленные прожилками, прослойками, линзами разной ориентировки, образующие криогенные текстуры.

3.4.5 криогенная текстура: Совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением включений текстурообразующего льда и минеральных агрегатов.

3.4.6 сингенетический тип промерзания: Процесс промерзания грунтов, происходящий синхронно с процессом осадконакопления.

3.4.7 эпигенетический тип промерзания: Процесс промерзания грунтов, происходящий после завершения процесса осадконакопления.

4 Общие положения

4.1 Основные правила описания грунтов

4.1.1 Полевое описание грунтов является обязательной частью первичной полевой инженерно-геологической документации, разрабатываемой с целью предварительного определения наименования грунта в соответствии с ГОСТ 25100, а также оценки его состояния, свойств, структурно-текстурных особенностей и других характеристик.

4.1.2 Описание грунта выполняют непосредственно после его извлечения из грунтового массива или в естественном залегании по признакам, определяемым, как правило, в следующем порядке: основное наименование — дополнительные наименования — цвет — вещественный состав — состояние — дополнительные характеристики и признаки — полуколичественные показатели свойств или состава. Основные определяемые признаки и общий порядок их определения и описания приведены в А.1 приложения А.

4.1.3 Схема описания грунтов и состав описываемых признаков определяют принадлежность описываемого грунта к классу, а для дисперсных грунтов — подклассу грунта в соответствии с ГОСТ 25100. Основные группы грунтов: скальные, дисперсные несвязные, дисперсные связные и мерзлые. По основным геотехническим признакам также выделяют специфические грунты. Выделенным группам соответствует набор идентификационных признаков, приведенных в 5.2-5.5, разделах 6, 7, а также в приложении А.

4.1.4 Описание грунтов выполняют на очищенных поверхностях, сколах, срезах керна, образца и грунтах естественного залегания.

4.1.5 Полевая документация описания грунтов в обязательном порядке также содержит следующую дополнительную информацию:

— местоположение горной выработки или обнажения в плане — координаты или ситуационная привязка (на застроенных территориях), на неосвоенных территориях описывают также положение выработки в рельефе;

— положение описываемого грунта относительно устья горной выработки (за устье горной выработки принимают поверхность земли или дна акватории или условную высотную отметку). При описании естественных или техногенных обнажений плановое расположение точки описания и/или отбора образца на плане обнажения и/или по высоте от условной высотной отметки.

Примечание — Условную высотную отметку, от которой ведется описание и отбор образцов в обнажении, как правило, располагают в верхней его части, доступной для установки временного знака и последующей инструментальной привязки;

— методы бурения/проходки/зачистки и пробоотбора;

— используемое оборудование (при механизированной проходке и бурении — марку установки/техники, при бурении — тип и диаметр бурового снаряда);

— интервалы опробования для лабораторных исследований и испытаний и методы отбора проб;

— наличие фотоматериалов, рисунков, абрисов и схем, сопровождающих описание;

— должность, ФИО исполнителя описания, дату проходки скважины (горной выработки) и описания грунта, точки наблюдения.

4.1.6 Формы полевой документации определяют стандартом организации, выполняющей инженерные изыскания, если иное не оговорено заданием на инженерно-геологические изыскания. Формы полевой документации приведены в [1]-[3].

4.1.7 Полевая документация может быть произведена на основании рабочих (черновых) записей исполнителя, в том числе аудио- и видеоматериалов, выполненных в процессе бурения (проходки), но должна быть оформлена в течение того дня, когда проводилось описание. Рабочие записи не относятся к полевой документации.

4.2 Идентификация грунтов (определение основного и дополнительных наименований)

4.2.1 Основное наименование грунта присваивают в соответствии с полевым определением типа, подвида или разновидности описываемого грунта в соответствии с ГОСТ 25100 по их полевым признакам типа, подвида или показателей свойств и состава.

4.2.2 Основное наименование дают именем существительным и документируют прописными буквами, например «ПЕСОК мелкий». Наименования более высоких таксонов (скальный, дисперсный, осадочный) в описания грунтов не включают, за исключением указания на класс мерзлых грунтов и типов техногенных грунтов, например: «ПЕСОК крупный, мерзлый», «ПЕСОК мелкий, техногенный (намывной)». При полевом описании допускается использовать сокращения, приведенные в приложении Б, либо расшифровка которых приведена в полевой документации.

Источник