Тормозной путь и его определение

Тормозным путем называется расстояние, проходимое поездом с момента постановки ручки КрМ (или стоп крана) в тормозное положение и до полной остановки. Измеряется при экстренном положении.

На тормозной путь основное влияние оказывают следующие факторы:

· скорость поезда в начале торможения;

· состояние пути и погодные условия;

· масса и длина поезда;

· обеспечение поезда тормозами и тип тормозной системы;

При расчетах тормозной путь условно делят на две части:

1) Подготовительный тормозной путь. Принимается, что за время прохождения подготовительного пути тормоза в действие еще не пришли.

2) Действительный тормозной путь. Принимается, что все тормоза состава начинают действовать одновременно и с максимальной силой.

Для ускорения расчетов составлены номограммы (или таблицы) тормозных путей пассажирских и грузовых поездов при экстренных торможениях с разных скоростей движения для спусков разной крутизны в зависимости от расчетного тормозного коэффициента.

Зависимость между действительной и расчетной силами нажатия ТК.

Между действительной силой нажатия ТК и расчетной существует определенная зависимость. Чтобы подсчитать величину расчетной силы нажатия, по которой определяется обеспеченность поезда тормозами, необходимо знать действительную силу нажатия.

Действительная сила нажатия определяется размером ТЦ, давлением воздуха в нем, усилием отпускной пружины, передаточным числом ТРП.

Чтобы по имеющемуся значению действительной силы нажатия ТК найти расчетную силу, можно воспользоваться готовыми формулами. В ряде случаев удобнее пользоваться графиками, составленными по этим формулам.

Для эксплуатируемого подвижного состава с автоматическими тормозами приняты определенные расчетные силы нажатия ТК (в пересчете на чугунные) на ось пассажирских и грузовых вагонов (приведены в Инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

Тормозные процессы

Чтобы осуществить торможение необходимо понизить давление в ТМ на заданную величину определенным темпом.

Различают следующие темпы понижения давления в магистрали:

1) Темп мягкости – снижение давления с 0,5 до 0,4 МПа происходит за время 120 — 300 с темпом 0,02 – 0,05 МПа за 60 сек. При таком темпе тормоза в действие приходить не должны.

2) Темп служебного торможения – снижение давления с 0,5 до 0,4 МПа происходит за 2,5 – 10 с, темпом при 0,01 – 0,04 МПа/с. Применяется для регулирования скорости движения поезда и остановки его в определенном месте.

3) Темп экстренного торможения – снижение давления с 0,5 до 0,4 МПа происходит не более, чем за 1,2 с, темпом 0,08 МПа/с и выше. Применяется, если требуется немедленно остановить поезд.

Для управления автотормозами используется три вида волн:

1) Воздушная волна – представляет собой импульс начала движения частиц газа в трубопроводе после того, как будет открыто сообщение ТМ с атмосферой.

2) Тормозная волна.

Временем тормозной волны tв называется время с момента постановки ручки КрМ в тормозное положение до начала поступления воздуха в ТЦ последнего вагона. Скорость тормозной волны – это частное от деления длины ТМ L на время tв.

Скорость тормозной волны в значительной степени влияет на продольные усилия в поезде при торможении.

Скорость распространение тормозной волны зависит от:

· чувствительности и конструкции ВР;

· аэродинамического сопротивления ТМ;

· температуры окружающего воздуха.

3) Отпускная волна.

Временем отпускной волны называется время с момента постановки ручки КрМ в отпускное положение до начала выпуска воздуха из ТЦ последнего вагона.

Скорость распространения отпускной волны зависит от:

· зарядного давление в ГР при отпуске;

· размера проходного сечения в КрМ;

· времени сообщения ГР с ТМ;

· величины сопротивления воздухопровода;

· величины утечек из магистрали и ТЦ;

· темпа подзарядки ЗР при отпуске.

Управляемость тормоза – это его маневренность, способность быстро и четко осуществлять все тормозные процессы.

Плавность торможения зависит от времени и характера наполнения ТЦ, скорости распространения тормозной волны, жесткости поглощающих аппаратов автосцепки, правильности управления тормозами и т.п.

Классификация тормозов

Виды торможения:

1) Фрикционное – силы трения создаются непосредственно на поверхности катания колес подвижного состава или на специальных дисках, жестко связанных с колесными парами: колодочные и дисковое (рисунок 1.3).

| а |

| б |

а – колодочное; б – дисковое.

Рисунок 1.3 – Виды фрикционного торможения

2) Электрическое (реверсивное) – осуществляется переключением тяговых двигателей на режим генераторов: рекуперативное и реостатное (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Образование тормозной силы при электрическом торможении

3) Магниторельсовое – достигается воздействием башмаков с электромагнитами на рельсы; применяется на трамваях и высокоскоростных составах (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Магнитно-рельсовый тормоз для высокоскоростного состава

Типы тормозных колодок:

· чугунные стандартные (локомотивы, пассажирские вагоны);

· чугунные фосфористые (содержание фосфора 0,7 – 1,4 %) (электропоезда);

· композиционные (грузовые вагоны; пассажирские вагоны при скоростях 120 – 160 км/ч);

· металлокерамические (разработаны, но не применяются);

Особенности чугунных фосфористых ТК (по сравнению с чугунными стандартными ТК):

— более высокие значения коэффициента трения;

— примерно вдвое повышенная износостойкость;

— имеют повышенную хрупкость.

Особенности композиционных ТК (по сравнению с чугунными стандартными ТК):

— обладают примерно в 3 раза большей износостойкостью;

— увеличенная работа сил трения;

— имеют худшую теплопроводность.

Схема классификации тормозов представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Схема классификации тормозов

Стояночными тормозами оборудованы локомотивы, пассажирские вагоны и часть грузовых вагонов. Применяются для удержания подвижного состава на месте во время стоянки.

Пневматическими тормозами оснащен весь подвижной состав железных дорог с использованием сжатого воздуха. Является основным видом тормоза.

Электропневматическими тормозами оборудованы пассажирские локомотивы и вагоны, а также электропоезда, дизель-поезда и дизель-электропоезда.

Электромагнитные тормоза применяются на железнодорожном транспорте как вспомогательные к электропневматическим и электрическим тормозам.

Электрическим тормозом (реверсивным) оборудованы электровозы, электропоезда и другие виды подвижного состава.

Основным тормозом на железнодорожном подвижном составе является пневматический.

1) По реакции на разрыв магистрали:

· автоматические – срабатывают на торможение при разрыве поезда и останавливают се его разорвавшиеся части без участи машиниста;

· неавтоматические – при разрыве поезда не тормозят, а будучи в заторможенном состоянии дают отпуск.

2) По способности восполнять утечки в ТЦ и ЗР:

· прямодействующий (неистощимый) – при перекрыше связь ГР и ЗР, а также ТЦ на каждой подвижной единице не разрывается и все утечки восполняются;

· непрямодействующий (истощимый) – связь ГР с ЗР и ТЦ при перекрыше нарушена и снижение давления в ЗР, а также не компенсируется из ГР.

3) По характеристике действия:

· Нежесткие (мягкие) тормоза. Работают с любого зарядного давления и не требуют специальной настройки под уровень установившегося поездного давления, которое зависит от длины ТМ и утечек в ней. На темп мягкости не реагируют, обладая определенной нечувствительностью к естественным колебаниям давления в ТМ. Для полного отпуска тормоза достаточно повысить давление в ТМ после торможения на 0,02 – 0,03 МПа. Такой отпуск называют «легким». Им обладают все пассажирские ВР и грузовые на «равнинном» режиме работы.

· Полужесткие. Обладают теми же свойствами, что и нежесткие, но каждой величине роста давления в ТМ соответствует определенная степень отпуска в ТЦ. Полный же отпуск наступает практически при восстановлении зарядного (поездного) давления. Такой отпуск называют «тяжелым» или «ступенчатым». Им обладают грузовые ВР на «горном» режиме работы.

· Жесткие. Настраиваются на определенный уровень зарядного и поездного давления в ТМ. При изменении давления в ТМ любым темпом устанавливают соответствующее давление в ТЦ. Применяются на карьерном транспорте (при спусках более 40‰).

Работа автоматических тормозов разделяется на следующие процессы:

1) Зарядка – магистраль и ЗР под каждой единицей подвижного состава заполняются сжатым воздухом.

2) Торможение – производится снижение давления воздуха в магистрали вагона или всего поезда для приведения в действие ВР и воздух из ЗР поступает в ТЦ. Последние приводят в действие ТРП, которая прижимает колодки к колесам.

3) Перекрыша– после произведенного торможения давление в магистрали и ТЦ не изменяется.

4) Отпуск– давление в магистрали повышается, вследствие чего ВР выпускают воздух из ТЦ в атмосферу, одновременно производится подзарядка ЗР путем сообщения их с ТМ.

На рисунке 1.7 представлены процессы, протекающие в ТМ и ТЦ грузового поезда.

Рисунок 1.7 – Изменение давления в различных режимах работы автоматических тормозов

Источник

Определение тормозного пути поезда

Тормозным путём называется расстояние, проходимое поездом за время, прошедшее от момента перевода ручки крана машиниста или стоп–крана в тормозное положение до полной остановки поезда.

Длина тормозного пути может быть рассчитана по формуле, полученной интегрированием уравнения движения поезда в период торможения.

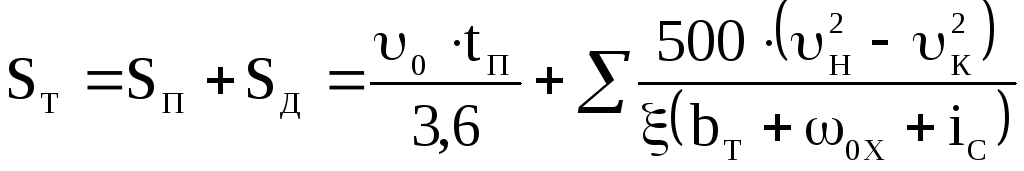

Тормозной путь поезда определяется как сумма подготовительного пути (пути, который поезд проходит за время подготовки тормозов к действию) и действительного тормозного пути, м:

где υо— скорость поезда в момент начала торможения, км/ч;

tп— время подготовки тормозов к действию, с;

υниυк — начальная и конечная скорости поезда на принятом расчётном интервале скоростей (рекомендуется принимать этот интервал равным 5 км/ч);

— замедление поезда [км/ч за час] под действием замедляющей силы, для грузовых поездов принимается равным 120 км/ч 2 ;

bт— удельная тормозная сила, кГс/т, равная для каждого интервала скоростей:bт=1000∙р∙φкр, (8.2)

φкр— расчётный коэффициент трения при средней скорости на выбранном интервале скоростей;

р— расчётный тормозной коэффициент поезда (при экстренном торможении, а при полном служебном его уменьшают на 20%);

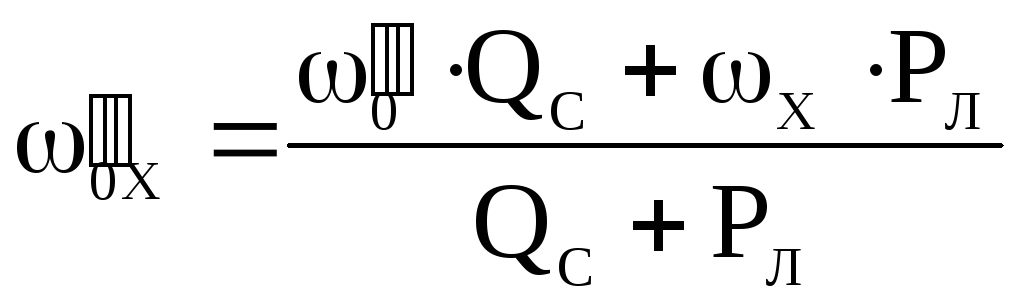

ωох— основное удельное сопротивление движению поезда при езде без тяги, кГс/т;

iс— приведённое значение спрямлённого уклона с учётом сопротивления кривой (спрямление профиля производится на участке, равном длине поезда плюс ожидаемая длина тормозного пути), ‰.

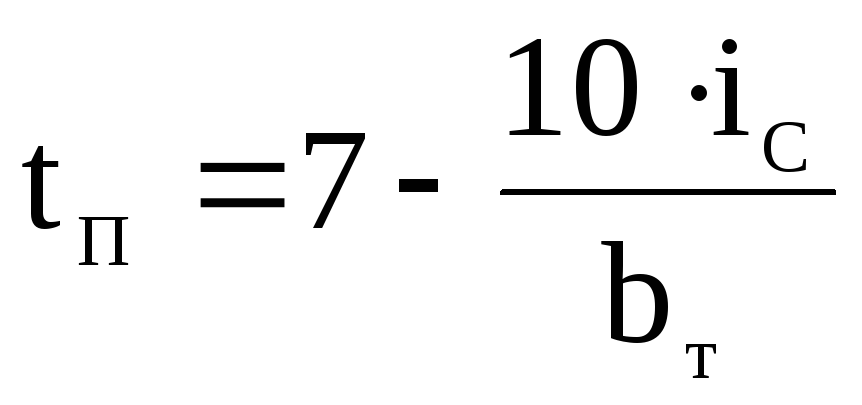

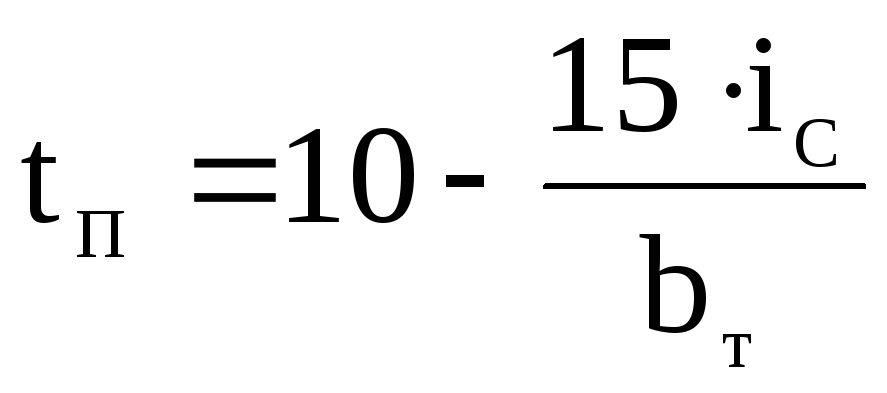

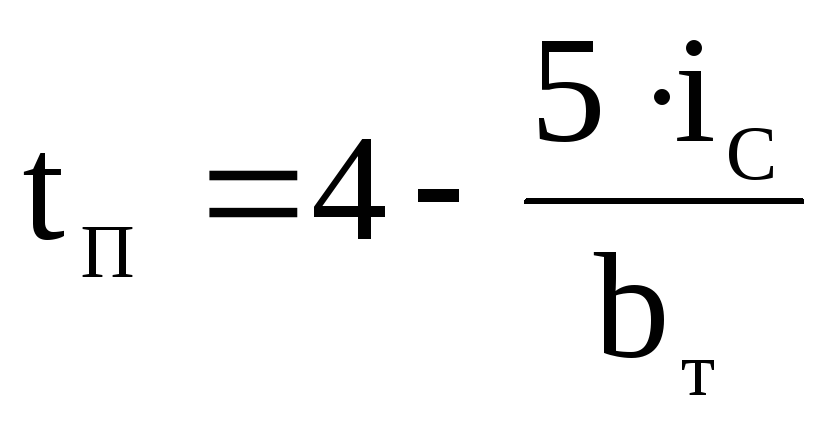

Время подготовки тормозов к действию при полном служебном и экстренном торможении определяется по следующим формулам:

для грузовых составов длиной 200 осей и менее

для грузовых составов длиной более 200 осей (до 300 осей)

для грузовых составов длиной более 300 осей

для пассажирских поездов при пневматических тормозах и одиночно следующих пассажирских локомотивов

для пассажирских поездов при электропневматических тормозах

При автостопном торможении общее время подготовки тормозов к действию увеличивается на время срабатывания автостопа

Основное удельное сопротивление грузового состава определяется по формуле:

где α, γ — соответственно десятичные (не процентные !) доли 4– и 8–осных вагонов в составе по весу;

ωо4″ — основное удельное сопротивление движению 4–осных вагонов (qо4 ≥ 6 тс), кГс/т;

ωо8″ — основное удельное сопротивление движению 8–осных вагонов, кГс/т.

Основное удельное сопротивление движению на звеньевом пути равно:

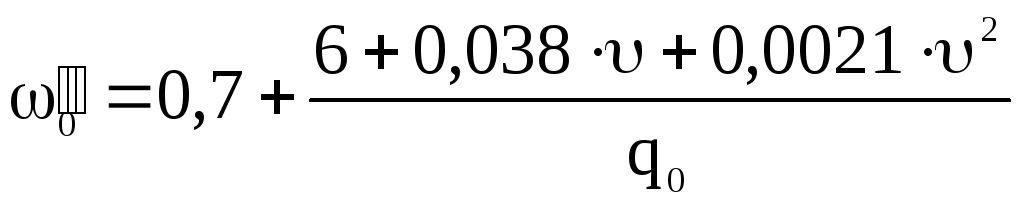

гружёных вагонов на роликоподшипниках

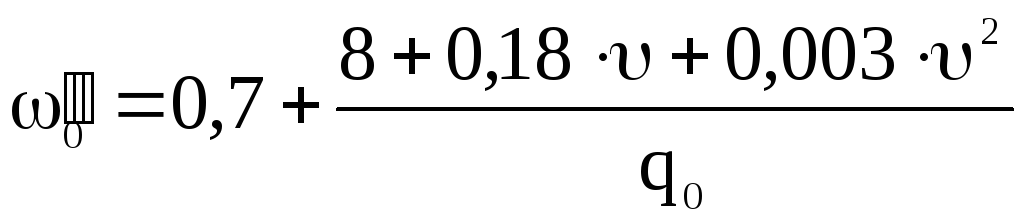

порожних вагонов на роликоподшипниках

для 8–осных вагонов на роликоподшипниках

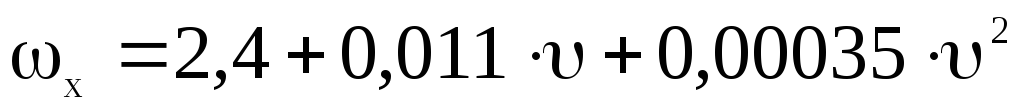

для пассажирских вагонов

для локомотивов на холостом ходу

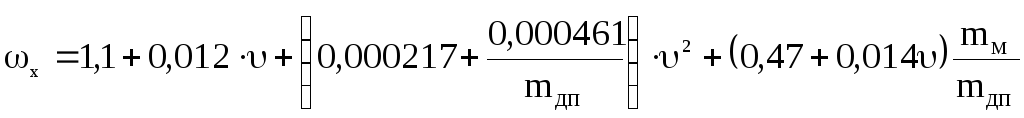

для дизель– и электропоездов

серий ЭР1, ЭР2 и ЭР9

где mдп— масса дизель–поезда, т;

mм— масса моторных вагонов, т.

Основное удельное сопротивление движению поезда равно:

где Qс— масса состава, т;

Pл— расчётная масса локомотива, т.

В случае применения полного служебного торможения тормозной путь определяется по методике расчёта экстренного торможения, но значение расчётного тормозного коэффициента поезда принимается равным 80% от его полной величины.

Методика расчёта тормозного пути при автостопном торможении такая же, как и при экстренном торможении, по подготовительный тормозной путь определяется из того условия, что время подготовки тормозов к действию увеличивается на 12 с выше расчётного за счёт времени срабатывания автостопа (см. (8.8)).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник