ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ

Каждая чистая жидкость кипит при вполне определенной постоянной температуре, зависящей от внешнего давления. Таким образом, постоянство температуры кипения жидкости может служить* критерием ее чистоты. Если высушенная жидкость при определенном давлении (нормальном или пониженном) полностью перегоняется при температуре, указанной в справочнике, то с известным основанием можно утверждать, что она является химически чистой. В противном случае жидкость чем-то загрязнена.

В лабораторной практике часто приходится определять температуру кипения жидкостей. Самым простым прибором для определения температуры кипения является прибор, изображенный на рис. 499. Это — круглодонная колба 1, имеющая широкое горло. Последнее закрывают пробкой, в которую вставлены термометр 2 и согнутая трубка 3. Емкость колбы 1 должна быть не менее 50 мл. Жидкость, температуру кипения которой нужно определить, наливают в количестве, равном приблизительно 1/4 объема колбы. При определении температуры кипения чистой жидкости резервуар термометра находится па небольшом расстоянии от поверхности жидкости и не должен касаться ее. Если определяют температуру кипения раствора, то резервуар термометра опускают в жидкость. Образующиеся пары жидкости уходят через изогнутую трубку 3, которую можно соединить с холодильником.

Если температура кипения жидкости не выше 90° С, то нагревать ее лучше всего на водяной бане. Если температура кипения выше 90° С, то нагревать можно при помощи маленькой газовой горелки или электрической воронкообразной печи (колбонагревателя).

* Следует иметь в виду, что жидкие азеотроппые смеси также кипят при постоянной температуре.

Наблюдения за показаниями термометра следует вести в течение не менее 15 мин и считать температурой кипения ту, которую будет показывать установившийся столбик ртути. Если взята чистая жидкость, постоянная температура кипения устанавливается быстро; если же жидкость содержит какие-либо примеси, температура кипения будет изменяться. Так как все температуры кипения, указываемые в справочниках, относятся к нормальному давлению (760 мм рт. ст.), то полученную температуру кипения также следует привести к этому давлению. Поэтому одновременно с показаниями термометра следует обязательно отмечать атмосферное давление по барометру и запись вести, например, так:

Температура кипения . . . 132° С Показание барометра . . . 753 мм рт. ст.

На основании этих данных вычисляют температуру кипения жидкости при 760 мм рт. ст. Для многих жидкостей в справочниках есть таблицы поправок температур кипения при разных давлениях для приведения их к 760 мм рт. ст.

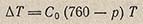

Если же таблиц нет, то можно вычислить вероятную поправку, так как температура кипения многих жидкостей при 760 мм рт. ст. изменяется приблизительно одинаково— на 0,038° С (или 3/80) с изменением давления на 1 мм рт. ст. Если давление B, определяемое по барометру, меньше 760 мм рт. ст., то к наблюдавшейся температуре кипения следует прибавить величину, получаемую из формулы:

Если давление выше-, то вычитают величину, получаемую из формулы:

Кроме указанного прибора, требующего довольно большого объема жидкости, имеется ряд других, которые дают возможность работать с небольшими количествами ее (от 1 до 5 мл).

Аппарат, изображенный иа рис. 500, состоит из сосуда 1 диаметром 35 мм и длиной 170 мм; в него на пробке вставляют другой сосуд 2 диаметром 18 мм и длиной 170 мм. В середине этого сосуда имеется боковая загнутая внутрь трубка 3, доходящая почти до дна сосуда 2. Термометр 4 вставляют на пробке в сосуд 2 до дна его.

Для определения точки кипения в этом приборе наливают 3—5 мл жидкости в сосуд 1 и нагревают голым пламенем. Для равномерного кипения в жидкость полезно добавить 0,2—0,3 г пемзы зернами диаметром 1 мм, предварительно хорошо прокипяченной с разбавленной HCl, промытой и прокаленной. Образующиеся пары жидкости через трубку 3 поступают в сосуд 2 и выходят из него через отводную трубку 5.

Прибор очень удобен в работе и дает хорошие результаты. В особенности этот прибор пригоден для жидкостей и твердых тел с высокой температурой кипения (выше 300°С).

Если имеется всего несколько капель жидкости, ее температуру кипения можно определять при помощи прибора Сиволобова. Прибор представляет собой стеклянную трубку длиной около 100 мм и внутренним диаметром около 5—6 мм, один конец которой сужен почти вдвое и запаян. Длина суженного конца около 10 мм. При помощи капиллярной пипетки узкую часть трубки заполняют теплоносителем. В жидкость опускают запаянный с одного конца очень тонкий стеклянный капилляр такой же длины, как и основная трубка, в ка-: пилляр наливают несколько капель определяемой жидкости. К термометру прикрепляют трубку с капилляром и опускают в прибор для определения температуры кипения. Когда при нагревании температура жидкости будет близка к температуре кипения, нз капилляра начинают выделяться отдельные воздушные пузырьки. Когда будет достигнута температура кипения, из капилляра через жидкость проходит равномерный ток пузырьков. При повторении определения температуры кипения капилляр в приборе заменяют другим.

О приборах для определения температуры кипения см. M и« х а и л о в Л. А.. Парташннкова М. 3., Зав. лаб., 23, № II, 1338 (1957); Lykos P. G., Chem. Educ, 35, Ks 11, 565 (1958).

Вайсбергер А., Физические методы органической химии, т. 1, Издатинлпт, 1950; Вейганд K-, Методы эксперимента в органичен скои химии, т. 1, Издатннлит, 1950; Черонис H., Микро- и полу* микрометоды органической химии, Издатинлит, 1960.

О микрометоде определения температуры кипения см. BoIi-1п е H., В ohm R. H., Mikrochim. Acta, Ki 2, 270 (1959); РЖХим, 1959, Ki 21, 157, реф. 74745.

Источник

Определение температуры кипения

Температура кипения веществ, в отличие от температуры плавления, очень сильно зависит от давления, и ее точное определение связано со многими трудностями.

Под температурой кипения обычно подразумевают температуру жидкости, при которой давление ее насыщенного пара над плоской поверхностью раздела фаз равно внешнему давлению.

При незначительном отклонении давления насыщенных паров от нормального выполняется правило:

где dТ — отклонение температуры кипения от нормальной, К; С0 — эмпирический коэффициент; р — давление, при котором была измерена температура Т, мм рт. ст.

Коэффициент С0 имеет следующие значения:

В большинстве случаев температуру кипения определяют при помощи термометров, погруженных в паровую фазу. Температура кипения, определяемая в парах, всегда ниже истинной, так как пар несколько переохлаждается и требуется время для достижения и установления теплового равновесия фаз жидкость — пар. Поэтому при перегонке любой жидкости первые капли дистиллята отгоняются при более низкой температуре. Наоборот, к концу перегонки, когда в колбе остается мало жидкости, в результате изменения ее состава за счет уменьшения содержания легколетучих примесей, а также за счет перегрева дистиллят отгоняется при более высокой температуре. В связи с этим Государственная фармакопея определяет температуру кипения как интервал между начальной и конечной температурами кипения при нормальном давлении (760 мм рт. ст., или 1013 гПа). При этом начальной температурой кипения считают температуру, при которой в приемник перегоняются первые пять капель жидкости, а конечной — температуру, при которой в приемник переходит 95% жидкости.

Но строго говоря, температурой кипения жидкости является такая температура, которую показывает термометр, соприкасающийся одновременно с жидкой и паровой фазами; в этом случае температура измеряется в условиях равновесия.

Микрометод определения температуры кипения по Сиволобову

Этот метод может быть использован для ориентировочного определения температуры кипения. Маленькую стеклянную пробирку длиной 50 мм и диаметром 3 мм наполняют испытуемой жидкостью на высоту 7-10 мм и помещают в нее запаянный с одного конца капилляр (длиной 55 мм, диаметром 1-1,2 мм) так, чтобы его открытый конец был погружен в жидкость.

Пробирку резиновым или металлическим кольцом прикрепляют к термометру, помещают в прибор для определения температуры плавления (типа ПТОП) и нагревают. За 10-15 °С до предполагаемой температуры кипения скорость нагревания уменьшают до 1 °С в минуту. Вблизи точки кипения из капилляра начинают выделяться отдельные пузырьки воздуха, число которых очень быстро увеличивается, а затем появляется непрерывная цепочка маленьких пузырьков пара испытуемой жидкости. Этот момент считают точкой кипения вещества и отмечают показания термометра. Определение повторяют несколько раз, применяя каждый раз новую капиллярную трубку и новую порцию испытуемого вещества. Окончательным результатом считают среднее арифметическое из всех определений. Эту величину, приведенную к нормальному давлению, принимают за температуру кипения.

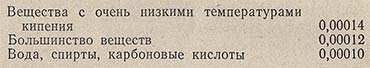

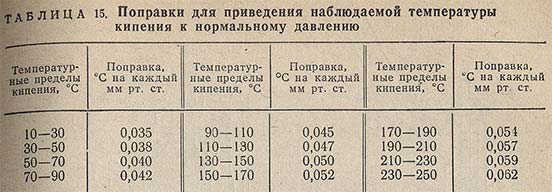

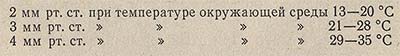

Для этого сначала наблюдаемое давление приводят к температуре 0 °С, вычитая из показаний барометра:

Затем, пользуясь табл. 15, в значение наблюдаемой температуры кипения вносят поправку на каждый миллиметр ртутного столба разности между нормальным давлением (760 мм рт. ст.) и наблюдаемым, приведенным к 0 °С.

При давлении ниже 760 мм рт. ст. поправку прибавляют, в противном случае — вычитают.

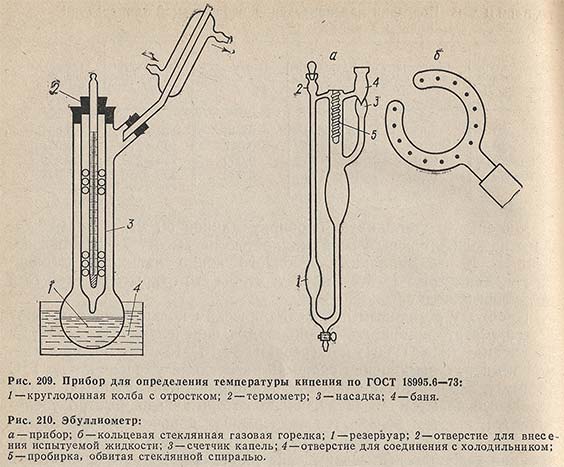

Определение температуры кипения по ГОСТ 18995.6-73

Прибор для определения температуры кипения (рис. 209) состоит из круглодонной колбы 1 с отростком, к которому присоединяют с помощью корковой пробки или на шлифе обратный холодильник. В колбу вставляют с помощью корковой пробки или шлифа насадку 3 с отверстиями, а в нее помещают термометр 2 на корковой пробке. Прибор помещают в баню 4 с жидким теплоносителем или обогревают электронагревателем с закрытой спиралью.

Испытуемую жидкость слоем высотой 10-15 мм наливают в колбу, на дно которой ставят несколько капилляров, запаянным концом вверх, вставляют насадку так, чтобы расстояние от уровня жидкости до нижних отверстий в насадке было 25 мм. Внутрь насадки помещают термометр. При этом термометр должен полностью находиться в парах испытуемой жидкости, чем исключается необходимость внесения поправки на выступающий столбик ртути. Прибор соединяют с обратным холодильником.

При определении температур кипения ниже 170°С через рубашку холодильника пропускают воду; для более высококипящих жидкостей применяют воздушное охлаждение. При нагревании шарообразной части колбы пары испытуемой жидкости проходят через отверстия внутрь насадки и омывают термометр. Интенсивность нагрева регулируют так, чтобы с конца холодильника падало 20-30 капель в минуту.

За температуру кипения принимают приведенное к нормальному давлению значение температуры, которая оставалась постоянной в течение 5-8 мин.

Определение температуры кипения в эбуллиометре

Определение температуры кипения в эбуллиометре считается наиболее точным методом для индивидуальных веществ с температурой кипения ниже 200 °С.

Эбуллиометр (рис. 210) состоит из резервуара 1, в который через отверстие 2 наливают испытуемую жидкость. К внутренней стенке резервуара для равномерного кипения жидкости припаяно толченое стекло. Нагрев резервуара осуществляют при помощи нихромовой спирали, подключенной к лабораторному автоматическому трансформатору или при помощи стеклянной кольцевой газовой горелки, которая охватывает нижнюю часть резервуара.

Интенсивность нагрева измеряют количеством капель, падающих в минуту со счетчика 3. Над счетчиком капель находится отверстие 4 для соединения с обратным холодильником. В верхней части прибора находится также ячейка 5, представляющая собой впаянную в прибор пробирку, обвитую стеклянной спиралью. Ячейку заполняют ртутью и вставляют в нее с помощью корковой пробки термометр так, чтобы ртутный резервуар был полностью погружен в ртуть. Поверхность ртути покрывают слоем вазелинового масла и следят за тем, чтобы ртуть находилась под слоем масла.

Все части прибора, за исключением счетчика капель и нижней части резервуара 1, обматывают асбестовым шнуром во избежание охлаждения прибора. Все соединения частей прибора должны быть пришлифованы. Прибор помещают в кожух из листовой жести или алюминия. В кожухе должно быть застекленное смотровое окно. Работу проводят в вытяжном шкафу.

Определение выполняют следующим способом. В прибор через отверстие 2 наливают 50 мл испытуемой жидкости, закрывают притертой стеклянной пробкой, подводят воду в холодильник и начинают обогрев. Кипящая жидкость и ее пары омывают ячейку 5 и попадают на счетчик капель 3. Как только со счетчика начинают капать капли, нагрев регулируют так, чтобы в минуту падало 60-80 капель. Через 10 мин после начала кипения температуру измеряют через каждые 2 мин. Наблюдение прекращают, когда результаты последних пяти измерений совпадают в пределах 0,1 °С.

Источник

8.7. Определение температуры кипения

Температура кипения чистой жидкости — это температура фазового равновесия жидкость ↔ пар, при котором давление пара жидкости равно внешнему давлению. Из p-t диаграммы (см. рис. 137) следует, что фазовое равновесие характеризуется кривой кипения, начинающейся от тройной точки и заканчивающейся критической точкой К. Кривая кипения — кривая давления насыщенного пара жидкости, когда жидкость и пар имеют одну и ту же температуру. Кривая кипения отражает зависимость давления пара от температуры кипения, и наоборот. Аналитически она описывается уравнением Клапейрона — Клаузиуса:

(8.5)

где ΔН — изменение энтальпии при кипении жидкости (кДж/моль); ΔV — изменение объема (в л) при фазовом переходе жидкость — пар.

Кипение — процесс эндотермический (ΔH > 0), сопровождающийся увеличением объема (ΔV> 0). Для чистых индивидуальных жидкостей температура кипения — физическая константа.

Любая кипящая жидкость является перегретой, и термометр, погруженный в нее, показывает температуру кипения под давлением, равным сумме давления на поверхности жидкости и гидравлического давления на той глубине, где находится ртутный резервуар термометра. Истинной температурой кипения жидкости будет температура, при которой термометр смочен тонким слоем стекающего конденсата, находящегося в равновесии со своим паром.

Клапейрон Бенуа Пьер Эмиль (1799 — 1864) — французский физик и инженер, установил зависимость температуры плавления от давления.

Клаузиус Рудольф Юлиус Эмануэль (1822 — 1888) — немецкий физик, один из основателей термодинамики.

Простейшие приборы для определения температуры кипения — это насадка Кальбаума (рис. 174, а) и прибор Сиволобова (рис. 174, б).

В насадке Кальбаума термометр 1 находится во внутренней трубке корпуса 2 и капельно-жидкая фаза из колбы 4 на него непосредственно попасть не может, он как бы защищен паровой рубашкой. В силу этого на термометре образуется постоянно обновляющаяся тонкая пленка конденсата, находящаяся в состоянии теплового равновесия с окружающим ее паром. секунду.

Рис. 174. Устройства для определения температуры кипения жидкости: насадка Кальбаума (а) и прибор Сиволобова (б): а: I — термометр; 2 — насадка Кальбаума; 3 — холодильник; 4 — колба; 5 — капилляры; 6 — колбонагреватель

Прибор Сиволобова (рис. 174, б) состоит из жидкостной бани 2 (колбы с жидкостью), маленькой пробирки 3 с капилляром 4. В колбу 2 заливают жидкость и погружают в нее пробирку с исследуемой жидкостью 5. Длина пробирки 50-60 мм, внутренний диаметр 3-5 мм, высота слоя жидкости 7-10 мм. Пробирку закрепляют на термометре 1. В пробирку помещают запаянный с одного конца капилляр 4 длиной 50 — 60 мм и диаметром не более 1 мм. Открытый конец капилляра погружают в жидкость 5. Жидкостную баню 2 медленно нагревают в другой жидкостной бане, доводя скорость нагрева вблизи температуры кипения исследуемой жидкости, находящейся в пробирке, до 1 °С/мин. «ри температуре ниже температуры кипения на 2 — 3 градуса из капилляра начинают выделяться отдельные пузырьки воздуха, число которых очень быстро увеличивается, а затем появляется непрерывная цепочка маленьких пузырьков, насыщенных паром исследуемой жидкости. Этот момент считают температурой кипения жидкости 5, находящейся в пробирке 3, и отмечают покаяния термометра 1.

Рис. 175. Приборы для определения температуры кипения жидкости Руле (с) и Свентославского (б) и эбулиометр с колоколом (в)

Наиболее часто применяют для определения температуры кипения прибор Рупе (рис. 175, а), позволяющий получать точные значения этой константы жидкого вещества. В середине внутреннего сосуда 3 прибора находится отверстие 5 с трубкой, доходящей до ртутного резервуара термометра 1. Пар кипящей в сосуде 4 жидкости б проходит отверстие 5 и пробулькивает через слой 3 — 5 мл той же жидкости 6, сконденсировавшейся в сосуде 3. Пройдя слой жидкости 6, пар через трубку 2 попадает в холодильник (на рисунке не показан) и назад в виде конденсата уже не возвращается.

В начале определения температуры кипения пар конденсируется в сосуде 3, нагревает находящуюся в нем жидкость до кипения. Постоянная температура устанавливается через 5-10 мин. Так как термометр полностью находится в паре исследуемой жидкости, исключается необходимость внесения поправки на выступающий столбик ртути . Точность определения температуры кипения жидкости при помощи прибора Рупе в условиях равномерного и спокойного кипения составляет ±0,005 °С. Для равномерного кипения жидкости в нее помещают капилляры 7, а нагрев сосуда 4 осуществляют колбонагревателем 8.

Рупе Ганс (1866 — 1951) — швейцарский химик-органик, синтезировал мнoгие оптически активные соединения.

C такой же точностью определяют температуру кипения жидкостей на простом эбулиометре Свентославского (рис. 175). Исследуемая жидкость кипит в небольшом целиком заполенном грушевидном сосуде 8. Образующийся пар увлекает кисшую жидкость по тонкой трубке 5 (внутренний диаметр око-до 7 мм) и выбрасывает ее в сосуд частичной конденсации 6 на поверхность кармана 4, в который помещен термометр 2 или термометр сопротивления . Карман заполнен силиконовым маслом и имеет снаружи напаянную стеклянную спираль для стекания конденсата без образования разрывов на жидкой пленке. Для равномерного кипения жидкости в сосуд 8 бросают капилляры или припаивают к внутренней поверхности толченое стекло. Конденсат, стекающий из обратного холодильника 1, проходит через счетчик капель 3 и возвращается по трубке 7 в колбу 8. Опыты показали, что температура вдоль всей поверхности кармана 4 постоянна и равна температуре кипения жидкости.

Число капель практически пропорционально интенсивности нагревания. Для каждой исследуемой жидкости находят предварительно свою интенсивность нагревания, наблюдая за изменением температуры кипения и числом образующихся капель. Например, для воды число капель может изменяться от 8 до 25 в 1 мин. Если число капель больше 25, то давление внутри эбулиометра поднимается, и измеренная температура кипения будет несколько выше истинного значения. Наблюдения за температурой кипения прекращают, когда результаты последних пяти измерений совпадают в пределах 0,05 — 0,1 °С. Найденная температура кипения индивидуальной жидкости соответствует атмосферному давлению на момент измерения.

Хорошие результаты дает также эбулиометр с колоколом (рис. 175, в). В этом приборе кипящая жидкость из углубления 8 через колокол 7 выбрасывается вместе с паром по трубке 6 в с°суд 2 на расположенный в нем термометр / и стекает обратно в колбу 5 через нижний отросток сосуда 2, а пар выходит через отверстие 4 и через трубку 3 попадает в холодильник. Конденсат возвращается в сосуд 5.

Свентославский Войцех Алоизий (1881 — 1968) — польский физикохимик. 1-й эбулиометр сконструировал в 1924 г.

Чтобы привести найденную температуру кипения жидкости к стандартному давлению 101325 Па (760 торр), применяют в случае незначительного (±30 торр) отклонения давления окружащей среды от стандартного (см. ниже) формулу

поправка, вносимая в наиденную температуру кипения для давления р (торр) атмосферы, при котором была измерена температура кипения.

Коэффициент k для большинства жидкостей имеет значение 1,2* 10 -4 , но для воды, спиртов и карбоновых кислот его значение несколько меньше и равно 1*10 -4 . Чтобы не вводить поправки в температуру кипения жидкости, ее определяют в стандартных условиях: р = 101325 Па = 1 атм = 760 торр, поддерживая это давление при помощи маностата .

Источник