- Методы измерения скорости течения в реке или канале.

- Все многообразие методов классифицируют следующим образом:

- Элементы водного режима и методы наблюдений за ними

- Методы измерения скоростей течения рек

- Методы определения расходов воды

- Как найти скорость течения реки: методика и рекомендации. Примеры решения задач

- Особенности течения воды в реках

- Ширина русла и водоносность

- Практический метод определения скорости воды в реке

- Некоторые рекомендации по измерению скорости и по обработке результатов

- Задача с рыбаком и лодкой

- Задача с катером

Методы измерения скорости течения в реке или канале.

При проведении комплексных гидрологических исследований используются приборы для измерения скорости водного потока. Приборы, измеряющие скорость течения различных водных потоков, как в реках, каналах, так и трубопроводах могут иметь огромное количество моделей, которые различаются по устройству, по своим конструктивным особенностям и другим характеристикам.

На сегодняшний день в гидрометрической практике известны принципиально различные методы определения скорости течения водных потоков.

Все многообразие методов классифицируют следующим образом:

1. Метод, основанный на подсчёте и регистрации числа оборотов лопастного винта или ротора. Приборы, принцип действия которых основан на этом методе наиболее распространены. К таким приборам относят гидрометрические вертушки. При проведении измерения скорости регистрируется общее количество оборотов ротора и учитывается длительность проведения этого измерения. Скорость течения определяют по специальному тарировочному графику по числу оборотов в секунду. При помощи гидрометрических вертушек, как правило, определяют местную скорость течения в отдельных точках потока или среднюю поверхностную скорость потока.

2. Метод, основанный на регистрации скорости плывущего тела. Это так называемый поплавочный метод, для которого применяются глубинные поплавки, поплавки-интеграторы, а так же гидрометрические штанги и шесты. Для измерения скорости потока применяются различные поплавки, которые запускают как на поверхности потока, так и на требуемой глубине. При этом, скорость течения равняется скорости движения поплавка. Скорость движения поплавка определяют в зависимости от времени, за которое поплавок проходит определенное расстояние. Однако, при поплавочных измерениях значение скорости течения получается осредненным для участка потока по траектории движения поплавка.

3. Метод, использующий регистрацию скоростного напора. При измерении скорости потока данным методом характерно использование гидрометрических трубок различных конструкций. Впервые, такую гидрометрическую трубку предложил А. Пито в 1732 г. Скорость течения определяют путем введения гидрометрической трубки в поток отверстием навстречу течению. Скорость течения определяется исходя из скоростного напора, который измеряется по высоте подъема уровня воды непосредственно в трубке. Гидрометрические трубки, также как и гидрометрические вертушки, позволяют получить информацию о местной скорости потока в его отдельных точках.

4. Метод, основанный на измерении силового воздействия потока. Это так называемый метод водных флюгеров. Здесь, для измерения скорости потока применяются приборы, обладающие чувствительным элементом, т.е. специальный «водный» тензодатчик, который способен измерить силовое воздействие потока. Подобные приборы используются, как правило, при проведении научно-исследовательских работ в целях измерения и непрерывной регистрации значений скоростей потоков в отдельных точках. Приборы с датчиками позволяют измерять пульсацию скоростей.

5. Метод, использующий принцип теплообмена. Здесь, для измерения скорости потока применяются приборы, которые в качестве рабочего органа имеют нагретый элемент, который и вводится непосредственно в поток. Скорость течения потока определяют в зависимости от скорости охлаждения чувствительного элемента прибора. Как правило, такие приборы используются в лабораторных условиях для измерения скорости потока с непрерывной записью.

6. Метод, основанный на измерении объема воды, вошедшей внутрь прибора за отведенное время наблюдения. Это, в первую очередь, батометры-тахиметры, предложенные В.Г. Глушковым в 1932 г. Батометр-тахиметр вводится в поток входным отвестием навстречу течению и выдерживается в потоке определенное время; после этого прибор вынимают и замеряют объем воды, вошедший в прибор. При этом, скорость определяют по специальному тарировочному графику в зависимости от объема воды, вошедшего внутрь прибора за единицу времени. Данный способ применяется редко, однако, это единственный способ измерения малых скоростей течения потока.

7. Метод ионного паводка. В поток воды вводят электролит, как правило, раствор поваренной соли, а ниже точки введения электролита производят непрерывную запись концентрации NaCl в потоке. График хода концентрации напоминает, по своей форме, гидрограф паводка (отсюда и название). Метод аналогичен методу регистрации скорости плывущего тела (поплавка), поскольку в данном случае плывущим телом является «солевое облако». Метод не получил широкого применения, однако в сложных условиях измерения скорости течения горных рек, таких, как, например, каменистое дно или повышенная турбулентность, при использовании данного метода достигается наивысшая точность измерений.

8. Метод, использующий ультразвуковые колебания. При распространении ультразвука в движущейся среде, такой, как вода, скорость ультразвуковых колебаний относительно неподвижной системы координат равняется векторной сумме скорости ультразвука и скорости самой среды. В настоящее время ультразвуковой метод используется при измерении скорости течения различных жидкостей, включая загрязненные, агрессивные и кристаллизующиеся, только в закрытых трубопроводах. В гидрометрии такой метод не распространен.

9. Методы, в основание которых положено использование электромагнитной индукции в индукционных катушках. Суть метода заключается в следующем: известно, что в проводнике, который движется в магнитном поле, возникают токи, называемые токами М. Фарадея, которые были открыты в 1831 г. Тот же эффект наблюдается при прохождении через магнитную катушку потока воды. Таким образом, измеряя силу тока, можно определить скорость потока.

10. Методы, в основание которых положен эффект Доплера. Суть эффекта, открытого Кристианом Доплером в 1842 г., состоит в использовании изменения частоты и длины отраженных от частиц потока волн, которые регистрируются приёмником, вызванного движением их источника, т.е. потока воды.

Источник

Элементы водного режима и методы наблюдений за ними

Под влиянием ряда причин, о которых будет сказано ниже, изменяются расходы воды в реках, положение уровенной поверхности ее уклоны и скорости течения. Совокупное изменение расходов воды, уровней, уклонов и скоростей течения во времени называется водным режимом, а изменение величин расходов, уровней, уклонов и скоростей в отдельности — элементами водного режима.

Расходом воды (Q) называется то количество воды, которое протекает через данное живое сечение реки в единицу времени. Величина расхода выражается в м 3 /с. Уровень воды (H) — высота поверхности воды (в сантиметрах), отсчитываемая от некоторой постоянной плоскости сравнения.

Наблюдения за колебанием уровня проводятся на водомерных постах (рис. 73) и заключаются в измерении высоты водной поверхности над некоторой постоянной плоскостью, принимаемой за начальную, или нулевую. За такую плоскость обычно принимают плоскость, проходящую через отметку несколько ниже наинизшего уровня воды. Абсолютную или относительную отметку этой плоскости называют нулем графика, в превышениях над которым и даются все уровни.

Измерения производятся при помощи водомерной рейки с точностью до 1 см. Рейки бывают двух типов — постоянные и переносные. Постоянные рейки прикрепляются к устоям мостов или к свае, забитой в дно русла у берега. При пологих берегах и больших амплитудах колебаний уровней наблюдения за ними проводятся при помощи переносной рейки. Для этого в русло реки и на пойме забивается ряд расположенных в створе свай.

Отметки головок свай связываются нивелировкой с репером водомерного поста, установленным на берегу, абсолютная или относительная отметка которого известна. Переносной рейкой, устанавливаемой на головке сваи, измеряют уровень воды. Зная отметку головки каждой сваи, можно выразить все измеренные уровни в превышениях над нулевой поверхностью, или нулем графика. Наблюдения на водомерных постах обычно проводятся 2 раза в сутки — в 8 и 20 часов. В период, когда уровни быстро меняются, в течение суток проводятся дополнительные наблюдения через 1, 2, 3 или 6 часов. Для непрерывной регистрации уровней в течение суток применяются самописцы уровней, описание которых можно найти в учебнике гидрометрии (В. Д. Быков и А. В. Васильев). Там же можно ознакомиться с автоматическим режимным регистрирующим (уровень и температуру воды) гидрологическим постом. Переход к автоматизированной системе наблюдений ускоряет получение гидрологической информации и повышает эффективность ее использования.

По данным всех измерений вычисляются средние уровни за каждый день и составляются таблицы ежедневных средних уровней за год. В этих таблицах помещаются, кроме того, средние уровни за каждый месяц и за год и выбираются наивысшие и наинизшие уровни за каждый месяц и год.

Средние, наибольшие и наименьшие уровни называются характерными уровнями. Данные наблюдений за уровнями публикуются в СССР в специальных изданиях — гидрологических ежегодниках. В дореволюционный период эти данные публиковались в «Сведениях об уровнях воды на внутренних водных путях России по наблюдениям на водомерных постах».

По данным ежедневных наблюдений за уровнями строятся графики их колебаний, дающие наглядное представление об уровенном режиме за данный год.

Методы измерения скоростей течения рек

Скорости течения рек обычно измеряются либо поплавками, либо гидрометрическими вертушками. В отдельных случаях величина средней скорости для всего живого сечения вычисляется по формуле Шези. Простейшие и наиболее часто употребляемые поплавки изготовляются из дерева. Поплавки сбрасываются в воду на малых реках с берега, на больших — с лодки. По секундомеру определяется время t прохождения поплавка между двумя соседними створами, расстояние l между которыми известно. Поверхностная скорость течения приравнивается скорости движения поплавка

При измерении скоростей вертушка на штанге или тросе опускается в воду на различные глубины так, чтобы ее лопасти были направлены против течения. Лопасти начинают вращаться, и тем быстрее, чем больше скорость течения. Через определенное число оборотов оси вертушки (обычно через 20) при помощи специального приспособления подается световой или звуковой сигнал. По промежутку времени между двумя сигналами определяется число оборотов в секунду.

Вертушки тарируются в специальных лабораториях или на заводах, где они изготовляются, т. е. устанавливается зависимость между числом оборотов лопасти вертушки в секунду (n об/с) и скоростью течения (v м/с). По этой зависимости, зная п, можно определить v. Измерения вертушкой производятся на нескольких вертикалях, в нескольких точках на каждой из них.

Методы определения расходов воды

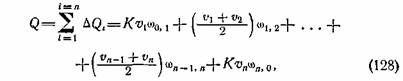

Расход воды в данном живом сечении может быть определен по формуле

По приведенной формуле расход вычисляется лишь в том случае, если скорость определена по формуле Шези. При измерении скоростей поплавками или вертушкой на отдельных вертикалях определение расхода производится иначе. Пусть в результате измерений известны средние скорости для каждой вертикали. Тогда схема вычисления расхода воды сводится к следующему. Расход воды можно представить в виде объема водяного тела — модели расхода (рис. 76 а), ограниченного плоскостью живого сечения, горизонтальной поверхностью воды и криволинейной поверхностью v = f(H,В), показывающей изменение скорости по глубине и ширине потока. Этот объем, а следовательно, и расход выражается формулой

Так как математически закон изменения v = f(H,В) неизвестен, расход вычисляется приближенно.

Модель расхода можно разделить вертикальными плоскостями, перпендикулярными площади живого сечения, на элементарные объемы (рис. 76 б). Общий расход вычисляется как сумма частичных расходов AQ, каждый из которых проходит через часть площади живого сечения wi, заключенную между двумя скоростными вертикалями или между урезом и ближайшей к нему вертикалью.

Таким образом, общий расход Q равен

Средняя скорость для всего живого сечения при известном расходе воды Q вычисляется по формуле vcр =Q/w .

Для измерения расходов воды применяются и другие методы, например на горных реках используется метод ионного паводка.

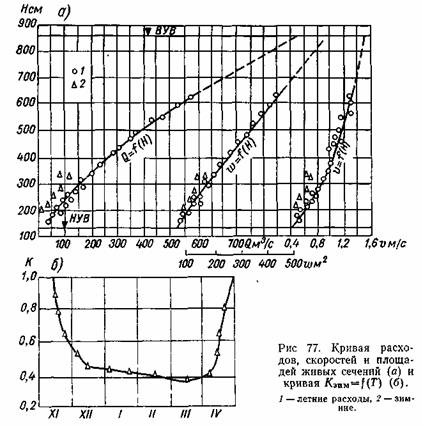

Подробные сведения по определению и вычислению расходов воды излагаются в курсе гидрометрии. Между расходами воды и уровнями существует определенная зависимость Q — f(H), известная в гидрологии как кривая расходов воды. Подобная эмпирическая кривая представлена на рис. 77 а.

Она проведена по измеренным расходам воды в реке в период, свободный ото льда. Точки, соответствующие зимним расходам воды, ложатся влево от летней кривой, так как расходы, измеренные при ледоставе Qзим (при одной высоте стояния уровня), меньше летних QЛ. Уменьшение расходов есть следствие увеличения шероховатости русла при ледовых образованиях и уменьшения площади живого сечения. Соотношение между Qзим и Qл, выражаемое переходным коэффициентом

Кривая расходов позволяет определять ежедневные расходы воды реки по извест-ным уровням, наблюдаемым на водомерных постах. Для периода, свободного ото льда, пользование кривой Q = f(H) не вызывает затруднений. Ежедневные расходы при ледоставе или других ледовых образованиях можно определить с помощью той же кривой Q = f(H) и хронологического графика Kзим = f/(T), с которого снимаются значения Кзим на нужную дату:

Существуют и другие способы определения зимних расходов, например по «зимней» кривой расходов, если ее удается построить.

Однозначность кривой расходов воды в ряде случаев нарушается и в период, свободный ото льда. Наиболее часто это наблюдается при неустойчивом русле (намыв, размыв), а также при возникновении переменного подпора, вызванного несовпадением хода уровней данной реки и ее притока, работой гидротехнических сооружений, зарастанием русла водной растительностью и другими явлениями. В каждом из этих случаев выбираются те или иные способы определения ежедневных расходов воды, излагаемые в курсе гидрометрии.

По данным ежедневных расходов воды можно вычислить средние расходы за декаду, месяц, год. Средние, наибольшие и наименьшие расходы за данный год или за ряд лет называются характерными расходами. По данным ежедневных расходов строится календарный (хронологический) график колебаний расходов воды, называемый гидрографом (рис.78).

Источник

Как найти скорость течения реки: методика и рекомендации. Примеры решения задач

Многие люди хотя бы один раз в своей жизни путешествовали по реке на лодке, байдарке или катере. Для таких путешествий важно знать, с какой скоростью течет вода в реке, чтобы иметь возможность определить необходимое для перемещения на определенное расстояние время. В данной статье рассмотрим вопрос, как найти скорость течения реки, а также решим две физические задачи по данной теме.

Особенности течения воды в реках

Многие замечали, что одни реки текут медленно, и поверхность воды является гладкой. Обычно это крупные реки, например, Дон или Волга. Такое течение с точки зрения физики называется ламинарным, то есть слои жидкости перемещаются по прямым линиям и не смешиваются друг с другом. Более мелкие же речушки в некоторых местах буквально «бурлят». Этот тип течения характерен для рек горной местности. Он называется турбулентным. В отличие от ламинарного, здесь мелкие объемы воды перемещаются по хаотичным траекториям, на поверхности наблюдаются водовороты и пена.

Русло реки также оказывает существенное влияние на скорость течения. Так, известно, что вблизи берега и дна вода течет медленнее, чем в центральной части русла внутри ее объема. При своем движении слои воды задерживаются препятствиями, в виде неоднородностей дна и берегов, за счет трения о них. Причем каменистое дно уменьшает скорость перемещения воды сильнее, чем дно глинистое или песчаное.

Ширина русла и водоносность

Для более глубокого понимания вопроса, как найти скорость течения реки, важно знать еще один момент. Дело в том, что одна и та же река в разных местах может течь с различной скоростью. Причиной является изменение площади сечения ее русла, которое внешне связано с изменение ширины. Справедливости ради отметим, что не только изменение ширины, но и колебания в глубине влияют на быстроту течения воды (чем глубже, тем медленнее).

В виду сказанного выше, о скорости перемещения воды в реке имеет смысл говорить, если на достаточно длительном участке (километры и более) параметры ее русла колеблется незначительно, и река не имеет на этом участке притоков.

Более надежной характеристикой для любой реки является ее водоносность. Под водоносностью понимают объем воды, проходящий через вертикальное сечение русла за единицу времени. Водоносность не зависит от параметров русла, однако, она так же, как и скорость, изменится, если на рассматриваемом участке реки имеется приток.

В данной статье мы ограничимся предоставленной информацией о водоносности и перейдем к вопросу, как найти скорость течения реки.

Практический метод определения скорости воды в реке

Рассмотрим простую практическую методику, которая отвечает на вопрос, как находить скорость течения реки.

В первую очередь необходимо выбрать участок реки, где движение воды будет ламинарным, и русло не будет менять своей ширины. Затем, на берегу следует забить колышек. Он будет служить начальной отметкой. От первого колышка, используя измерительную ленту, следует отсчитать вдоль берега расстояние 10 метров, затем, забить второй колышек. Он будет конечной отметкой. Все подготовительные работы сделаны. Теперь можно переходить непосредственно к измерениям.

Как находить скорость течения реки? Для этого понадобится какой-нибудь легкий предмет, который может плавать. Например, маленькая палочка, шишка, лист бумаги, перо птицы и так далее. Предмет следует бросить в воду напротив первого колышка. При этом необходимо включить секундомер. Как только предмет, двигаясь по реке, достигнет второго колышка, секундомер нужно остановить, и зафиксировать измеренное время t.

Описанные эксперимент рекомендуется повторить несколько раз (4-5). Затем, нужно рассчитать среднее значение измеренного времени. Обозначим его t¯. Оно равно:

Здесь n — число экспериментов. Формула, как найти скорость течения, имеет вид:

Здесь L — расстояние между колышками на берегу (в данном случае оно равно 10 метрам).

Некоторые рекомендации по измерению скорости и по обработке результатов

Чтобы получить более точное значение скорости течения воды в реке, необходимо плавающий предмет бросать в воду на разные расстояния от берега. Кроме того, измерения следует проводить в безветренную погоду.

Что касается обработки результатов, то скорость в практических целях удобно представлять не в метрах в секунду, а в километрах в час. Для этого величину в м/с следует умножить на переводной коэффициент 3,6. Например, 10 м/с — это 36 км/ч.

Выше было сказано, что материал русла определяет величину уменьшения измеренной средней скорости воды в реке. Поэтому рекомендуется в случае песчано-глинистого русла умножать рассчитанное значение v на 0,9, а в случае каменистого русла — на 0,8.

Задача с рыбаком и лодкой

Разобравшись, как найти скорость течения реки, решим следующую задачу. Известно, что рыбак на лодке должен проплыть по реке 10 км. Проведя необходимые измерения, он установил, что течение в реке составляет 1 м/с. Какое время рыбаку понадобиться для того, чтобы по течению проплыть указанное расстояние, не используя при этом дополнительные средства тяги (мотор, весла).

Переводим скорость из м/с в км/ч, получаем 3,6 км/ч. Тогда искомое время будет равно:

t = S/v = 10/3,6 ≈ 2,8 ч.

Задача с катером

Катер движется против течения из пункта A в пункт B, расстояние между которыми составляет 5 км. Это расстояние катер прошел за 30 минут. Чему равна скорость течения реки, если известно, что скорость катера в три раза больше ее.

Обозначим скорость воды в реке x. Тогда скорость движения катера равна 3*x. Поскольку он двигался против течения, то можно записать следующее уравнение движения:

Данные из условия задачи, подставленные в полученное равенство, приводят к ответу: скорость течения равна 5 км/ч.

Источник