- Способы и методы разработки грунта

- Основные методы и средства для разработки грунта

- Гидромеханическая разработка грунта

- Разработка грунта механическим методом

- Разработка грунта землеройными машинами

- Разработка грунта землеройно-транспортными машинами

- Укладка и уплотнение грунта

- Вытрамбовывание грунта

- Земляные работы

- Разработка мерзлых грунтов

- SGround.ru

- Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории

- 1. Введение

- 2. Классификация грунтов

- 3. Основные характеристики дисперсных грунтов для проектирования фундамента

- 4. Какие характеристики грунта можно и нужно определить без лаборатории?

- 5. Отбор образцов грунта

- 6. Определяем характеристики дисперсного грунта самостоятельно без лаборатории

Способы и методы разработки грунта

Методы разработки грунтов, виды и разновидности. В целом, в этой статье предстоит поговорить именно о методах разработки грунтов, которые применяются в тех или иных случаях в зависимости от конкретных условий и местности. Также поговорим кратко о трамбовке и уплотнении грунтов и оснований в целом.

Основные методы и средства для разработки грунта

На сегодняшний день, с учётом современных технологий, разработка грунтов, то есть устройство выемок в почве, может выполняться следующими способами:

- Механическим.

- Гидромеханическим.

- Взрывным.

- Комбинированным.

Каждый из них по своему хорош или даже уникален, учитывая, что не всегда допустимо, к примеру, использовать взрывной или гидромеханический способ рытья в городской черте. Поэтому здесь оптимально применение исключительно механического способа. Ну, а в целом, дальше смотрите подробней, чем отличаются указанные способы друг от друга.

Гидромеханическая разработка грунта

Подобный метод изначально основывается на применении кинетической силы, точней энергии воды. Благодаря подобной энергии, удается не только разрабатывать грунт, но также его транспортировать и даже укладывать. Применение подобных методов оптимально в случаях, когда требуется переработать огромные объёмы грунтов. Также рационально применять при обустройстве различных насыпей и путепроводов, естественно при условии достаточной усадки. При этом не забывайте, что технологически использование подобного метода основывается на водных ресурсах, поэтому без них никуда. Сама технология включает такие процессы:

- Размыв грунта.

- Переход в пульпу (полужидкое состояние грунта).

- Транспортировка.

- Укладка (то есть намыв).

Разработка грунта механическим методом

Механический метод основывается на использовании в процессе разработки, а также в том числе транспортировки (перемещения) и укладки исключительно машины и прочие механизмы. Основным процессом технологии является разработка грунтов.

При механических воздействиях на грунт производится разрезание или даже скалывание органами машин почвы. В результате определенные «порции» отделяются и перемещаются в другое место. Кстати, есть некоторая особенность, к примеру, если задача машины только разработать грунт, то это землеройная техника. Но, если в задачи входит также перемещение, тогда это уже землеройно-транспортная машина.

Разработка грунта землеройными машинами

К данному роду машинам можно смело отнести экскаваторы следующего типа:

Довольно интересный момент, каждая из разновидностей также подразделяется на подвиды, к примеру, одноковшовые экскаваторы могут быть: драглайновыми, грейферами. Многоковшовые различаются на цепные и роторные.

Также нужно понимать различие в зависимости от устройства ходовой части. Различаются на:

Плюс определенная доля отличий наблюдается в системе управления, а именно:

- электрические;

- пневматические;

- гидравлические.

Разработка грунтов в промышленных масштабах и объёмах выполняется экскаваторами с объёмом ковша от 0.15 до 4 кубических метров. В мелких работах соответственно задействуют меньшую технику.

Разработка грунта землеройно-транспортными машинами

Ну, а здесь ещё проще, техника используется следующих моделей:

Вся перечисленная техника относится к так называемому периоду циклического действия.

Разработка грунтов при помощи подобных машины применяется при необходимости выполнения планировки участка или территории, срезке растительности, возведения отсыпных насыпей и тому подобное. В том числе работы после экскаватора, который не смог переместить весь грунт. Вся эта техника доставляется на большегрузных прицепах и разгружается при помощи автокранов, что позволяет оперативно начать работы в любом месте. Отличными экземплярами отечественной техники славятся Ивановец и Челябинец, а купить её можно тут.

Укладка и уплотнение грунта

Укладка насыпей различного типа, а также уплотнение производится во время планировочных мероприятий и во время возведения насыпей, засыпке уже имеющихся траншей, создания фундаментов и прочего. Процессы уплотнения необходимы для того, чтобы повысить несущие способности почвы. То есть уменьшение сжимаемости, а также снижения водопроницаемости. Кстати, уплотнение может быть нескольких типов:

Но, касаемо технологии, в обоих случаях обязательно применяются механизмы в зависимости от уровня сложности и предназначения подготавливаемой территории.

Разделяют также следующие разновидности уплотнения грунтов:

Но наиболее рациональным и оптимальным считается так называемый комбинированный метод, включающий в себя одновременное воздействие на грунт, к примеру, укатка и вибрирование.

Для создания равномерной территории отсыпанный заранее грунт разравнивается с помощью бульдозеров и прочих машин. Кроме того, не стоит забывать важный нюанс, что для сухих грунтов необходимо проводить дополнительное увлажнение территории, а для влажных, наоборот, осушать участок.

Вытрамбовывание грунта

Часто встречающийся процесс в горных местностях, где наблюдается просадка грунтов. Вытрамбовывание позволяет повысить прочностные характеристики участка. Зачастую такие участки представляют собой глиняные или песчаные местности, в том числе с повышенным уровнем водонасыщения.

Сам процесс вытрамбовывания осуществляется путем передачи ударной волны на выбранный участок. В результате проведенных работ наблюдается уплотненная зона почвы, в пределах которой исключается просадка. То есть в принципе на заданный период времени исключается дальнейшие просадочные процессы, прочность и плотность грунта повышаются.

Земляные работы

Земляные работы или переработка грунта входят в целом в процесс строительства. Включают в себя следующие составляющие:

- Разработка грунтов.

- Транспортировка.

- По необходимости укладка и уплотнение.

Все виды подобных работ подразделяются на следующие подвиды:

Разница между ними понятна, и, думаю, объяснять не требуется.

В целом, комплекс работ сводится к тому, что нужно сделать выемку либо наоборот насыпь. В первом случае, когда речь заходит только о выработке грунта — это подготовка резервуара. Под насыпью подразумевают создание отвала, что по большому счету является отложным.

Разработка мерзлых грунтов

Разработка грунтов мерзлого типа отличается трудоемкостью и сложностью технологии. Подобные работы могут проводиться по следующим направлениям:

- Прогревом почвы глубинными электродами.

- Прогревом с помощью водяных или паровых циркуляционных игл.

- Взрывом.

- Механическим разрыхлением.

- Ручным типом разработки.

В нашей стране с учётом огромного количества территорий подвергающимся холодному влиянию большее распространение получил именно механический способ разрыхления с использованием, соответственно, технических средств.

Для подобного рыхления используется ударная нагрузка такой техники, как экскаваторы или копры. Стрелы этой техники оснащаются специальными ударными инструментами, располагающимися на краях: шары, клинья или различные зубья.

Форма стрелы выбирается, исходя из особенностей грунта, фактора сопротивления. Плюс к этому, не маловажный нюанс, это масса используемого инструмента и сила удара. Если мы говорим о клиньях, то вес их зачастую порядка 4 тонн, вес же шаров немногим меньше.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории

Возможно изучить характеристики грунта без лаборатории?

1. Введение

Важнейшим этапом проектирования фундамента являются инженерно-геологические изыскания которые позволяют определить во всех подробностях какие характеристики у грунтов, залегающих под будущим фундаментом. Эти данные позволят запроектировать максимально дешевый и экономичный фундамент с сохранением необходимых показателей надежности.

[Недостаток сведений о грунтах при проектировании фундамента можно перекрыть только большими запасами по прочности и, как следствие, перерасходом финансов, но и это не дает гарантии надежности]

Всегда, прежде чем отказаться от геологических изысканий, оцените риски от неверного принятия решения по фундаменту и сравните их с экономией на отказе от изысканий. В моем регионе бурение одной скважины и лабораторные исследования образцов грунта обойдутся в 30-40 тысяч рублей (с выдачей официального отчета о инженерно-геологических изысканиях).

Если на заказ изысканий в специализированной организации нет денег, и вы приняли решение самостоятельно запроектировать фундаменты, то необходимо определить характеристики грунтов хотя бы примерно, по визуальным признакам. Об этом читайте в ниже в данной статье.

2. Классификация грунтов

Для классификации грунтов полезно пользоваться нормативным документом – ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» — в нем указано все что необходимо знать о классификации грунтов строителю.

Самые крупные классы грунтов:

- Скальные грунты— грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)

- Дисперсные грунты— грунты с физическими, физико-химическими или механическими структурными связями.

- Мерзлые грунты— грунты с криогенными структурными связями.

- Техногенные грунты— грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.

| Группы и подгруппы нескальных грунтов | Характеристика |

|---|---|

| Осадочные нецементированные: | |

| крупнообломочные | Нецементированные грунты, содержащие более 50 % по массе обломков кристаллических или осадочных пород с размерами частиц более 2 мм |

| песчаные | Сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50 % по массе частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности (грунт не раскатывается в шнур диаметром 3 мм или число пластичности его Jp > 0,1 (озерные, болотные, озерно-болотные, аллювиально-болотные) |

| Почвенно-растительные | Природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием |

| Искусственные | |

| Уплотненные в природном залегании, насыпные, намывные | Преобразованные различными способами или перемещенные грунты природного происхождения и отходы производственной и хозяйственной деятельности человека |

Скальные грунты, пожалуй, любой, даже абсолютно неподготовленный, человек сможет отличить от всех остальных типов грунта. На скальных грунтах из-за их высокой прочности проблем с фундаментом, с точки зрения несущей способности основания, не возникает – они часто сами могут служить фундаментом здания или сооружения.

Мерзлые грунты схожи по прочности со скальными и бывают сезонномерзлыми или многолетнемерзлыми. Сезонномерзлые грунты весной превращаются в талые и как основания фундаментов не могут использоваться.

Многолетнемерзлые грунты (ММГ) — это специфические грунтовые условия, проектирование фундаментов на которых одна из самых сложных задач и заниматься этим без помощи профессионалов не рекомендуется. В некоторой степени вопросы проектирования фундаментов на ММГ затронуты в соответствующей статье.

Техногенные грунты (свалки строительного или бытового мусора, грунтовые отвалы, отвалы отходов производств, золошлаковые насыпи) – так же очень специфические условия строительства. Проектирования фундаментов, опирающихся на такие грунты — задача для профессионалов и требует большой осторожности. Строить частный дом на таких грунтах обычно не приходится.

Биогенные грунты и почвенно-растительный слой не следует использовать как основание для фундамента т.к. помимо их очень низкой исходной несущей способности, органическая составляющая со временем разлагается, сильно уменьшаясь в объеме. Это вызывает большие неравномерные осадки фундамента и увеличивает среднюю осадку фундамента. Биогенные грунты как правило заменяют на другие более стабильные и прочные привозные грунты.

Развернутая классификация грунтов, если она вам интересна, будет рассмотрена в отдельной статье, а сейчас остановимся подробно на дисперсных грунтах, которые в подавляющем большинстве случаев служат основанием для фундаментов зданий и сооружений.

Дисперсные грунты делятся на два больших типа:

- Связные – глинистые грунты: глина, суглинок, супесь (частицы грунта связаны водноколлоидными и механическими структурными связями);

- Несвязные (сыпучие) – пески и крупнообломочные грунты.

Крупнообломочные грунты состоят в основном из очень крупных каменных частиц (от 2 до 200 мм и более). Если пространство между каменными частицами крупнообломочного грунта заполнено песком или глинистым грунтом, и такого заполнителя более 30% по массе (для песчаного заполнителя более 40%), то характеристики грунта определяются только характеристиками заполнителя, без учета каменных включений.

[Частицы крупнообломочных грунтов одинакового размера могут называться по-разному: если их грани окатаны, округлые — то их называют валуны, галька, гравий; если не окатаны (заостренные рубленные грани), то частицы называют глыбы, щебень или дресва.]

По гранулометрическому составу (см. ГОСТ 12536) крупнообломочные грунты и пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность крупнообломочных грунтов и песков | Размер частиц d, мм | Содержание частиц, % по массе | |

|---|---|---|---|

| Крупнообломочные: | |||

| — валунный (при преобладании неокатанных частиц — глыбовый) | > 200 | > 50 | |

| — галечниковый (при неокатанных гранях — щебенистый) | > 10 | > 50 | |

| — гравийный (при неокатанных гранях — дресвяный) | > 2 | > 50 | |

| Пески: | |||

| — гравелистый | > 2 | > 25 | |

| — крупный | > 0,50 | > 50 | |

| — средней крупности | > 0,25 | > 50 | |

| — мелкий | > 0,10 | ≥ 75 | |

| — пылеватый | > 0,10 | 27 | Не регламентируется |

[Число пластичности Ip – разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp. Простыми словами Ip это значение диапазона влажности в котором грунт является пластичным (может быть раскатан в шнур диаметром 3 мм). Чем больше значение Ip тем сильнее связи между частицами, для несвязных грунтов (песков) Ip

По мере увеличения влажности от сухого до водонасыщенного глинистые грунты проходят три состояния: твердое, пластичное и текучее.

По показателю текучести IL (показателю консистенции) глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести JL , д. е. |

|---|---|

| Супесь: | |

| — твердая | JL 1,00 |

| Суглинки и глины: | |

| — твердые | JL 1,00 |

По деформируемости дисперсные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность грунтов | Модуль деформации E, МПа |

|---|---|

| Очень сильно деформируемые | E ≤ 5 |

| Сильнодеформируемые | 5 50 |

3. Основные характеристики дисперсных грунтов для проектирования фундамента

Чтобы сказать, что фундамент выдерживает нагрузки, передаваемые на него, нужно чтобы выполнялись 3 условия:

- Давление под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта (проверка устойчивости основания) – проверяются среднее давление и максимальные давления на краю и под углами фундамента;

- Средняя осадка фундамента под нагрузкой не превышает допустимых значений (расчет по деформациям);

- Неравномерные осадки фундамента так же в пределах допусков (расчет по деформациям).

Для проверки устойчивости основания необходимо вычислить расчетное сопротивление R, а для этого в свою очередь нужны следующие характеристики:

- тип грунта,

- крупность для песка или показатель текучести IL для глинстого грунта,

- угол внутреннего трения грунта φ,

- удельное сцепление с,

- объемный вес грунта γ.

[Возможно для предварительных расчетов фундаментов использование табличных значений расчетного сопротивление грунта R0, определяемых по коэффициенту пористости и типу/консистенции глинистого грунта или типу по крупности песчаного грунта]

Для расчета по деформации (расчеты осадок) нужны дополнительно: модуль деформации грунта Е.

Попытаемся определить все эти характеристики без обащения к помощи геологов и лаборатории.

Последовательность расчетов столбчатых и ленточных фундаментов на естественном (не свайном) основании подробно описана здесь. Там же можно посмотреть допускаемые осадки, крены и неравномерные деформации фундаментов по нормативной документации.

Кроме того, необходимо будет собрать нагрузки на фундаменты — в этом вам поможет эта статья.

4. Какие характеристики грунта можно и нужно определить без лаборатории?

Итак, если вас интересует как определить характеристики грунта без лаборатории, то речь скорее всего идет о строительстве дачи или небольшого частного дома. Но все равно есть возможность принять более-менее правильные решения по фундаменту.

Для этого нам нужно определить для грунта под подошвой будущего фундамента:

- Тип грунта (крупнообломочный, песок, супесь, суглинок или глина);

- Если грунт оказался глинистым (глинистый заполнитель в крупнообломочных грунтах), то определим для него: подтип грунта (глина, суглинок или супесь), коэффициент пористости e и показатель текучести IL;

- Если грунт оказался песчаным, то определим для него показатель крупности (гравелистый, крупный, средний, мелкий или пылеватый) и коэффициент пористости e.

План у нас такой: определив вышеперечисленные показатели грунта мы сможем по таблицам «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» получить табличные физико-механические характеристики грунта (φ, с), включая его модуль деформации Е, а также предварительно посмотреть табличное расчетное сопротивление грунта основания R0. А это позволит нам выполнить все необходимые расчеты по фундаменты.

И хотя результат будет примерным, все же это лучше, чем строить наугад!

[Обратите внимание! Характеристики грунта, связанные с влажностью, такие как показатель текуческти IL или степень влажности Sr, определяют для природного состояния грунта, но эти показатели меняются при изменении влажности — например, при замачивании. Глинистый грунт, твердый в природном состоянии, может превратиться в жидкую грязь (IL > 1) при водонасыщении из-за подъема грунтовых вод или прорыва коммуникаций]

Если у Вас на участке оказались крупнообломочные грунты (более половины массы грунта — это камешки размером от 2 до 200 мм в поперечнике) то радуйтесь – лучшего основания для фундамента не найти (разве что лучше будут скальные грунты, но они создадут очень много проблем при необходимости откопать какой-либо котлован). Правда необходимо понять какой заполнитель между крупнообломочными частицами и сколько его:

- если заполнитель глинистый и его более 30% (40% для песчаного заполнителя), то грунт следует рассматривать как глинистый (или песчаный соответственно) и определять все характеристики по заполнителю;

- если заполнитель глинистый и его менее 30% то нужно определить для него показатель текучести IL;

5. Отбор образцов грунта

Для начала важно правильно выбрать глубину заложения фундамента – это будет либо глубина заложения ниже расчетной глубины промерзания грунта, либо малозаглубленный фундамент который заранее обречен на перекосы от пучения и приспособлен к этому. Вопрос выбора глубины заложения фундамента подробно расписан в этой статье.

После того как с глубиной заложения фундамента определились нужно сделать шурф или котлован (вертикальная горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины)

или проще говоря выкопать яму на глубину 0,5-1,5 метра больше чем глубина заложения будущего фундамента (копать можно с помощью дешевой рабочей силы). Размеры шурфа в плане можно делать минимальными, такими чтобы только можно было работать лопатой а стенки вертикальными (это безопасно только при глубине не более 2 м, дальше смотрите по обстоятельствам) или ступенчатыми – ступенчато уменьшая шурф с глубиной.

После откопки шурфа на его стенках будут видны слои грунта и можно будет определить их толщины. Но больше всего нас интересует грунт на глубине, равной глубине заложения фундамента и чуть ниже него – берем оттуда образцы грунта, если возможно ненарушенной структуры (не разрыхляя его).

Образцы грунта отбирать следует на глубине, равной глубине заложения фундамента и далее с шагом 20-50 см по глубине отберите еще несколько образцов. Минимальное количество образцов – 3 шт. Масса образцов нарушенной структуры (согласно ГОСТ 12071-2014):

- 1,5-2,0 кг — для глинистых грунтов;

- 2,0-3,0 кг — для песков;

- 3,0-5,0 кг — для крупнообломочных грунтов.

Монолиты (образцы ненарушенной структуры) связных (глинистых) грунтов Обычно отбирают в виде куба со стороной 10-20 см при помощи ножа, лопаты и т.д. Монолиты из песчаных грунтов отбирают в тонкостенные стальные трубы диаметром 100-200 мм. Погружение трубы осуществляется путем надевания ее без больших усилий на столбик грунта, подрезываемого с краев внизу трубы.

Так же очень важно знать есть ли на этих глубинах грунтовые воды. Грунтовые воды появляются не сразу – необходимо выдержать паузу 30-60 минут. Если грунтовая вода появилась необходимо точно замерить глубину от дневной поверхности земли до зеркала воды.

6. Определяем характеристики дисперсного грунта самостоятельно без лаборатории

После отбора образцов (проб) грунта с ними придется повозиться — необходимо выполнить следующие манипуляции и эксперименты:

- Взять немного грунта из образца и изучив его визуально (можно воспользоваться лупой) и на ощупь (растирая в ладонях) предварительно отнести его либо к песчаным либо к глинистым пользуясь таблицей ниже;

- Постепенно увлажнить образец до пластичного состояния (если же грунт водонасыщен и похож на жидкую грязь нужно его немного подсушить) уточнить тип грунта по методу скатывания в шнур (последний столбец таблицы):

| Вид грунта | Растирание на ладони | Визуальные признаки | Пластичность (скатывание в шнур) |

|---|---|---|---|

| Глина | При растирании в сыром состоянии песчаных частиц не чувствуется. Комочки раздавливаются с трудом. Во влажном состоянии сильно липнет | Однородный тонкий порошок, частиц песка практически нет | Раскатывается в жгут, жгут без труда свертывается в кольцо. При сдавливании шара образуется лепешка не трескаясь по краям |

| Суглинок | Песчаные частицы при растирании присутствуют, но ощущаются мало. Комочки раздавливаются легче | Преобладают тонкие глинистые частицы мелких песчаных частиц 15 – 30% | При раскатывании получается жгут, при свертывании в кольцо жгут распадается на части. При сдавливании шара образуется лепешка с трещинами по краям |

| Супесь | Преобладают мелкие песчаные частицы, для пылеватой супеси может появится впечатление сухой муки. Комочки раздавливаются легко | Преобладают мелкие частицы песка с небольшой примесью глинистых частиц | При попытке раскатывания жгут распадается на мелкие кусочки. Свернуть жгут в кольцо невозможно. В шар скатывается но при сдавливании — рассыпается |

| Песок | Отчетливо ощущаются отдельные песчинки. Комочки практически не образует | Состоит почти полностью из частиц песка | В жгут и шар не скатывается – рассыпается на мелкие частицы |

[Пылеватые частицы – это частицы размером 0,05…0,001 мм, глинистые – размером менее 0,001 мм, песчаные частицы – размером более 0,05 до 2 мм.]

Далее если вы определили, что грунт является песком необходимо определить его зерновой состав. Гравелистый песок или крупнообломочный грунт вы скорее всего определите сразу по внешнему виду и наличию крупных камней.

Проверим грансостав песка. Воспользуемся ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний». Для этого пробу грунта массой 2 кг полностью высушивают (по ГОСТ в сушильном шкафу, но мы сушим в помещении при комнатной температуре).

Нам понадобятся стандартные сита с отверстиями размером 0.5; 0.25 и 0.1 мм (сита № 063; 0315; 016) и как можно более точные весы (можно кухонные, лучше лабораторные).

- Взвешиваем исходный образец грунта – должно быть не менее 2 кг. Фиксируем показания.

- Просеиваем грунт сначала через сито с отв. 0.5 мм. Остаток на сите взвешиваем и сравниваем с исходной массой образца – если масса остатка больше половины (>50%) общей исходной массы образца, то песок крупный, испытание можно не продолжать;

- Если получилось менее 50 % — просеиваем ту часть грунта, которая прошла через сито с отверстиями 0.5 мм на сите с отверстиями 0.25 мм. Взвешиваем остаток и складываем полученную массу с массой остатка на сите 0.5 мм. Получаем общую массу остатка на сите 0.25 мм и сравниваем с массой исходной пробы — если масса остатка больше половины (>50%) общей исходной массы образца, то песок средний, испытание можно не продолжать;

- Если снова получилось менее 50 % — просеиваем ту часть грунта, которая прошла через сито с отверстиями 0.25 мм на сите с отверстиями 0.1 мм. Взвешиваем остаток и складываем полученную массу с массой остатков на ситах 0.25 и 0.5 мм. Получаем общую массу остатка на сите 0.1 мм и сравниваем с массой исходной пробы — если масса остатка больше 75% общей исходной массы образца, то песок мелкий, если же получилось менее 75% то песок пылеватый. На этом с зерновым составом всё.

Теперь рассмотрим случай, когда грунт оказался глинистым (таких случаев будет большинство). В этом случаем мы по таблице выше уже определили суглинок, глина или супесь перед нами:

и теперь необходимо определить показатель текучести грунта IL (консистенцию) в природном состоянии, то есть при той влажности которая была у него до отбора пробы (природная влажность).

Т.к. точно определить показатель текучести без лабораторного оборудования достаточно сложно (необходимо точно определить влажность грунта в трех состояниях, в сухом – после прокаливания грунта температурой 105°С), то придется определять этот показатель приблизительно по косвенным признакам пользуясь таблицей:

| Консистенция глинистого грунта | Косвенные признаки состояния | Показатель текучести JL |

|---|---|---|

| Супесь | ||

| Твердое | При ударе рассыпается на куски. При растирании пылит, ломается на куски | JL 1,00 |

| Суглинок и глина | ||

| Твердое | При ударе распадается на куски, при сжатии в ладони рассыпается, при растирании пылит, тупой конец карандаша вдавливается с трудом | JL 1,00 |

Из таблицы для надежности лучше принимать IL по верхней границе диапазона в последнем столбце, но можно принять и среднее значение диапазона.

Коэффициент пористости е, д. е. и для песчаных и для глинистых грунтов определяется одинаково; определяют по его формуле:

где ps — плотность частиц грунта, г/см3;

pd — плотность сухого грунта, г/см3.

Плотность частиц Ps практически не меняется для всех грунтов и принимается по таблице:

| Грунт | ρs, Т/м 3 | |

|---|---|---|

| диапазон | средняя | |

| Песок | 2,65—2,67 | 2,66 |

| Супесь | 2,68—2,72 | 2,7 |

| Суглинок | 2,69—2,73 | 2,71 |

| Глина | 2,71—2,76 | 2,74 |

Плотность сухого грунта Pd (плотность скелета грунта) определяем следующим способом:

- Берем образец грунта ненарушенной структуры известного объема около 100 см3. Сделать это можно аккуратно вырезав, например, куб 5х5х5 см, или прямоугольный параллелепипед – тогда объем вычисляется линейкой и калькулятором, а можно вдавливая отрезок трубы на определенную глубину. Фиксируем объем Vоб. Взвешиваем образец и фиксируем его массу m – по ней мы можем определить природную плотность грунта P =m/Vоб.;

- Затем помещаем образец в открытый полиэтиленовый пакет и сушим на воздухе в сухом помещении, лучше его разрыхлить для ускорения процесса (Вообще грунт нужно прокаливать при температуре 105 градусов до воздушно-сухого состояния чтобы удалить связанную воду);

- После высушивания образца взвешиваем его на электронных весах – получаем массу сухого образца ms;

- Вычисляем плотность скелета грунта по формуле: Pd =ms/Vоб.

- Возвращаемся к вычислению коэффициента пористости е = Ps/ Pd,.

Теперь по полученным данным можем используя таблицы 26..28 и 45..50 пособия определить все необходимые для расчетов устойчивости основания фундамента и его осадок физико-механические характеристики:

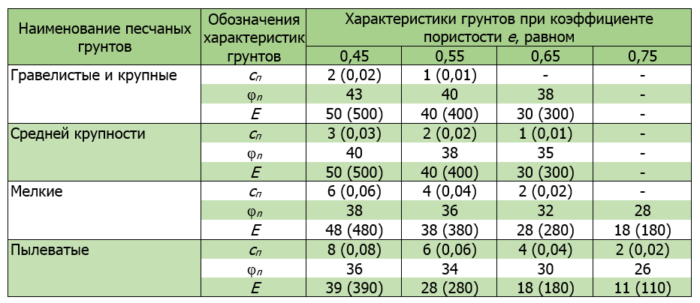

Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа (кгс/см 2 ), угла внутреннего трения φn, град, и модуля деформации Е, МПа (кгс/см 2 ), песчаных грунтов четвертичных отложений.

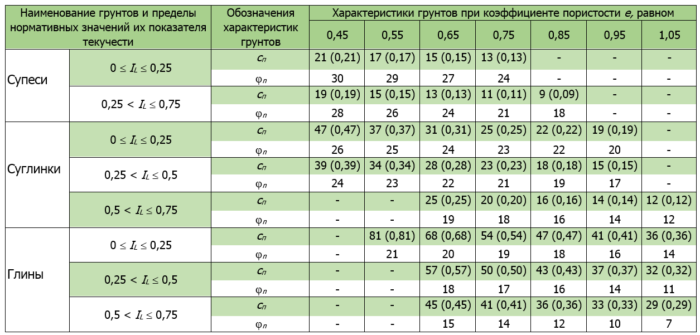

Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа (кгс/см 2 ), угла внутреннего трения φn, град, пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

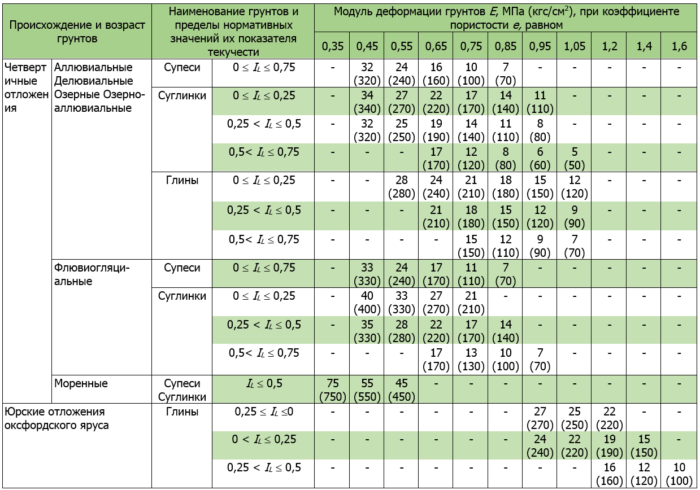

Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов

Примечания к таблицам:

- Для грунтов с промежуточными значениями е, против указанных в таблицах, допускается определять значения сn, φn и Е по интерполяции.

- Если значения е, IL, и Sr грунтов выходят за пределы, предусмотренные таблицах, характеристики сп, φn и Е следует определять по данным непосредственных испытаний этих грунтов.

- Допускается в запас надежности принимать характеристики cп, φn и Е по соответствующим нижним пределам e, IL и Sr таблиц, если грунты имеют значение e, IL и Sr меньше этих нижних предельных значений.

Можно так же для предварительных расчетов воспользоваться табличными значениями расчетного сопротивления грунта R0, тогда не придется вычислять его по формуле, но можно сильно потерять в точности:

Предварительные размеры фундаментов должны назначаться по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R0 в соответствии с таблицами. Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.

При использовании значений R0 для окончательного назначения размеров фундаментов пп. [2.182, 3.41, 8.28 (2.42, 3.10 и 8.4)] расчетное сопротивление грунта основания R, кПа (кгс/см 2 ), определяется по формулам:

при d ≤ 2 м (200 см)

при d > 2 м (200 см)

где b и d — соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см); g‘II — расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м 3 (кгс/см 3 ); k1 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами k1 = 0,05; k2 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, k2 = 0,25, супесями и суглинками k2 = 0,2 и глинами k2 = 0,15.

Примечание. Для сооружений с подвалом шириной В ≤ 20 м и глубиной db ³ 2 м учитываемая в расчете глубина заложения наружных и внутренних фундаментов принимается равной: d = d1 + 2 м (здесь d1 — приведенная глубина заложения фундамента, определяемая по формуле (34 (8)) настоящих норм). При B > 20 м принимается d = d1.

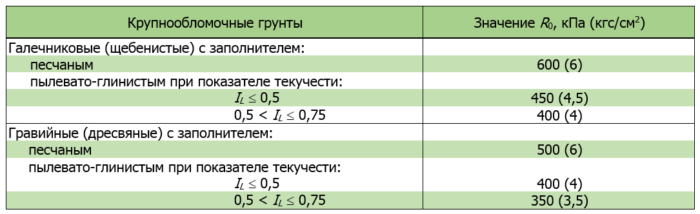

Расчетные сопротивления R0 крупнообломочных грунтов

Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов

Источник