- II. Cтандартизация по iso.

- III. Методы определения рабочей длины зуба

- Определение рабочей длины зуба

- Методики Использования Эндодонтического Инструментария

- Определение рабочей длины корневого канала

- Апекслокатор

- Табличный метод определения рабочей длины

- Рентгенографический метод

- Метод бумажных штифтов

- Тактильный метод

- Техника Step back (шаг назад)

- 1 этап – прохождение корневого канала и определение его рабочей длины

- 2 этап – формирование апикального упора

- 3 этап – обработка апикальной трети корневого канала

- 4 этап – формирование средней и верхней третей корневого канала

- 5 этап – финальное выравнивание стенок канала

- Техника Step Down

- Техника Crown Down (от коронки вниз)

II. Cтандартизация по iso.

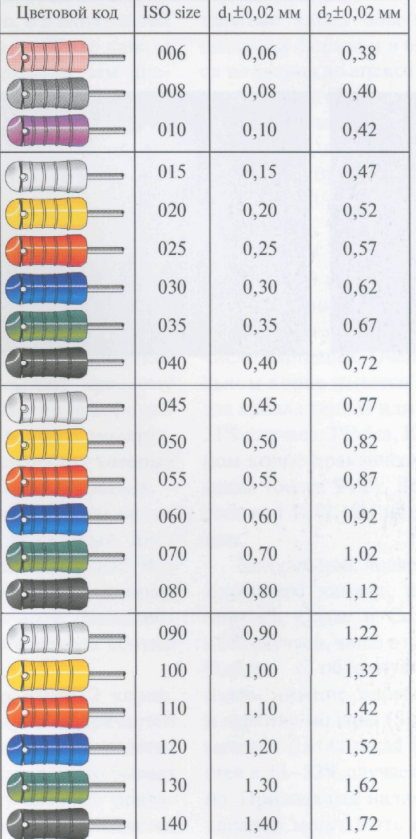

Размеры эндодонтических инструментов стандартизованы согласно рекомендациям Международной организации по стандартизации. Цветовая кодировка позволяет быстрее найти инструмент нужного диаметра. После трех наименьших размеров, №6 розового, №8 серого

и №10 фиолетового, последовательность цветов белый, желтый, красный, синий, зеленый,черный повторяется три раза.

Справа: длина рабочей части инструмента согласно ISO составляет 16 мм.

Выделяют три диаметра инструмента: d1- верхушки, d2 — в начале режущей части (расстояние от d2 до верхушки инструмента составляет 16 мм)

и d3 — на расстоянии 3 мм от верхушки.

III. Методы определения рабочей длины зуба

Расчетная длина зуба и корня по таблице

Резиновый ограничитель, расположенный на эндодонтическом инструменте, устанавливают на отметку, соответствующую среднему размеру расчетной длины обрабатываемого зуба.

К-reamer или К-file с установленным ограничителем вводят в корневой канал до упора

Если после введения К-reamer или К-file в канал до упора, ограничитель достигает режущего края или жевательной поверхности зуба, то верхушка инструмента находится в пределах апикального сужения.

При частичном прохождении корневого канала, ограничитель не достигает поверхности зуба более чем на 2 мм, что указывает на необходимость его дальнейшего прохождения. Однако, следует помнить, что отклонения до 2 мм в большую или меньшую сторону могут быть связаны с индивидуальными колебаниями размера зуба данной группы. Этот метод определения рабочей длины зуба должен быть подтвержден рентгенологическим или электрометрическим методом и только при отсутствии вышеуказанных методов может рассматриваться как самостоятельный.

Метод, основанный на субъективных ощущениях пациента

Проводится при лечении зубов без анестезии, когда в области верхушки корня отсутствуют деструктивные изменения

При выведении инструмента за верхушку корня зуба пациент, как правило, чувствует легкий укол. Этот метод можно использовать для определения только ориентировочной длины зуба. После появления у пациента чувства легкого укола следует «подтянуть» инструмент из канала на 0,5 мм или выполнить 4 оборота против часовой стрелки и провести рентгенологическое или электрометрическое измерение.

Эндодонтический инструмент с резиновым ограничителем, который установлен на отметке, соответствующей средней длине зуба вводят в корневой канал до упора и выполняют диагностическую рентгенограмму. Инструмент выбирают небольшого размера для того, чтобы он свободно, без сопротивления и трения о стенки входил в канал

На рентгенограмме верхушка инструмента должна располагаться в зоне рентгенологической верхушки корня или отступа от нее на 0,5-1,0 мм. Однако следует помнить о том, что не всегда рентгенологическая верхушка корня соответствует анатомической, а тем более «физиологической» верхушке корня. Если корень искривлен или анатомическое отверстие находится на боковой поверхности корня, на рентгенограмме корень будет выглядеть несколько длиннее. В этом случае данные рентгенологического обследования должны быть дополнены показаниями электрометрического метода определения рабочей длины зуба.

Инструмент для прохождения корневого канала К-Reamer или К-file — вводится в канал зуба до упора (в пределах средней длины зуба). Затем один из электродов (пассивный) помещается на слизистую оболочку преддверия полости рта или щеки, а другой электрод (активный) присоединяется к металлической части инструмента. Цепь замыкается

Если звуковой сигнал не появляется, значит инструмент не достиг верхушки корня и его продвигают глубже. Если же звуковой, цифровой или световой сигнал возник, то канал пройден до верхушки. При выведении инструмента за верхушку в ткани периодонта у различных видов апекслокаторов срабатывает сигнал ошибки, выраженный в виде загорания красной лампочки, появления протяжного громкого звукового сигнала и др. Важно отметить, что точность определения положения апикального отверстия при электрометрическом методе колеблется от 60 до 97% в зависимости от конструкции апекслокатора и условий проведения измерений. Поэтому данный метод в ряде случаев должен быть использован совместно с рентгенологическим методом исследования.

Источник

Определение рабочей длины зуба

Под рабочей длиной зуба (канала) подразумевают расстояние между апикальной границей инструментальной обработки и коронковой точкой, от которой будет производиться измерение. (Nicholls, 1967).

Определение длины канала тактильным методом (измерение длины инструмента, введенного до появления сопротивления в канале) не оправдывает себя и не может дать точного ответа на поставленный вопрос.

Наиболее распространен рентгенологический метод определения рабочей длины зуба. Условиями его осуществления должны быть: наличие хорошо прослеживаемого канала на дооперационной диагностической рентгенограмме; хороший доступ к нему; наличие информации о средней длине и расположении канала, а также о возможной его длине у данного конкретного пациента (по опыту лечения других зубов); хорошее препарирование коронковой части зуба, предотвращающее возможность различной глубины фиксации ограничителя за счет скосов коронки и тонких стенок эмали; применение размера диагностического файла или римера не менее 15-20 (в зубах людей молодого возраста — еще большего) для предотвращения его выхода за верхушечное отверстие и для четкой

видимости верхушки инструмента на рентгенограмме.

1. Измерить длину зуба на предоперационной рентгенограмме.

2. Из полученной длины вычесть 1 мм.

3. Установить ограничитель на диагностическом инструменте на полученной длине.

4. Ввести инструмент в канал и произвести с ним рентгенографию.

5. Измерить расстояние между верхушкой зуба и верхушкой инструмента на рентгенограмме.

6. Суммировать полученную разность и начально отмеченную длину инструмента.

7. Из полученной суммы вычесть 1 мм.

8. Установить ограничитель на полученной длине.

9. Провести повторную рентгенографию.

10. При необходимости провести повторное измерение длины зуба.

При наличии периапикальной резорбции кости вычитают не 1, а 1, 5 мм, при резорбции и кости и корня — 2 мм из-за смещения апикального сужения. В изогнутых каналах длину необходимо перепроверить после инструментальной обработки. В премолярах следует измерять отдельно длину каждого канала или использовать косое направление луча.

Широкое применение приобрел электрический метод апекслокации. Он основан на постоянстве сопротивления между слизистой оболочкой и периодонтом. Принцип определения строится на измерении электрического сопротивления мягких тканей полости рта и тканей зуба. Сопротивление тканей зуба намного выше, чем слизистой оболочки полости рта, поэтому фиксация электродов на губе и в канале зуба не вызывает замыкания электрической цепи, пока электрод, помещенный в канал, не достигнет верхушки зуба (тканей периодонта). При этом цепь замыкается, что, обычно, сопровождается звуковым сигналом.

В отличие от рентгенологического электрический метод выполним при введении в канал самого тонкого инструмента. Условием применения данного метода длительное время являлось отсутствие в канале ионизированной среды — электролитов (крови, растворов, в том числе NaOCI) и металлических конструкций. Однако последние модели электронных апекслокаторов не имеют этих ограничений.

Следует заметить, что в некоторых случаях измерение рабочей длины зуба производят после первичной обработки корневого канала.

Источник

Методики Использования Эндодонтического Инструментария

Эта статья является продолжением темы эндодонтического инструментария и методик его использования.

Определение рабочей длины корневого канала

Определение рабочей длины корневого канала можно считать ключевым моментом в эндодонтическом лечении. Будучи неотъемлемым этапом, по времени занимает не так уж и много, однако, пренебрегать им не стоит.

Рабочую длину можно обозначить как расстояние между условной точкой на коронке зуба (например, любой сохраненный бугор), которую запоминаем на протяжении всего лечения, и физиологической верхушкой.

Существует разница между некоторыми видами сужений в апикальной трети, которое необходимо помнить.

Физиологическое сужение – точка перехода эндодонта в периодонт, стенки канала в этом месте выполнены цементом.

Анатомический апекс— анатомическая верхушка корня зуба.

Рентгенологическая верхушка – изображение анатомического апекса на Rh- грамме.

К методам определения рабочей длины канала относят применение апекслокатора, рентгенологический, тактильный, табличный, бумажных штифтов и метод чувствительности.

Апекслокатор

Без апекслокатора невозможно представить современную эндодонтию. Его действие основано на определении местонахождения эмалево-дентинной границы. У твердых тканей зуба и слизистой оболочки имеются разные показатели сопротивления (у твердых тканей выше). При введении инструмента в канал, на металлической части загубника резко повышается сопротивление. Создается незамкнутая электрическая цепь. При достижении сужения цепь замыкается.

Современные апекслокаторы одинаково работают в сухом или влажном канале. Метод обладает точностью 90% и более при условии отсутствия блокировки канала опилками инфицированного дентина.

Табличный метод определения рабочей длины

Табличный метод определения рабочей длины основан на использовании усредненных давно изученных длин корневых каналов каждого зуба. Но ведь никто не отменял индивидуальные параметры каждого человека.

Рентгенографический метод

Рентгенографический метод подходит при пломбировке канала до рентгенологической верхушки. Из плюсов – метод объективен, в большинстве случаев легко удается распознать верхушку при правильно сделанном снимке. Из минусов – на снимке структуры могут накладываться друг на друга, большая вероятность плохой визуализации искривленных каналов, трудности в выполнении у некоторых пациентов (повышенный рвотный рефлекс, лучевая нагрузка).

Метод бумажных штифтов

Метод бумажных штифтов основан на увлажнении кончика пина при выведении его на верхушку. Он может смачиваться кровью, сывороткой, гноем.

Тактильный метод

Тактильный метод представляет собой определение рабочей длины канала, основываясь на своих тактильных ощущениях. Результат зависит от опыта врача, так как техника сложна и не эффективна при несформированном апексе.

Болевые ощущения пациента также могут помочь при определении рабочей длины в момент проникновения инструмента за апекс и соприкосновение его с тканями верхушечного периодонта.

После определения рабочей длины приступают к препарированию или механической обработке корневого канала. На сегодняшний день придумано множество методик, каждая из себя несет определенную цель, а также имеет преимущества и недостатки. Чтобы понимать особенности создания формы корневого канала и последующего пломбирования, следует начать с основных техник.

Техника Step back (шаг назад)

Технику Step back считают базовой при изучении искусства эндодонтии. Она, являясь самой популярной, проста в освоении и исполнении.

1 этап – прохождение корневого канала и определение его рабочей длины

Прохождение корневого канала выполняют К-римерами. После прохождения канала до верхушечного отверстия, устанавливают рабочую длину при помощи прицельной Rh-граммы с введенным инструментом в корневой канал. Установленную рабочую длину фиксируют стоппером.

2 этап – формирование апикального упора

Целью этого этапа является создание апикального упора для последующего штифта гуттаперчи и эндогерметика для предупреждения выхода за апикальное отверстие в ткани периодонта.

Начинаем этот этап с обработки корневого канала К-файлом того же номера, которым удалось пройти до апикального отверстия и с которым почувствовали заклинивает в области верхушки. Инструмент вводят в корневой канал, обрабатывают его пилящими движениями вверх-вниз. После этого канал промывают раствором антисептика. Далее используют инструмент следующего номера с такой же установленной стоппером длиной. Повторяют механическую и медикаментозную обработку канала. Используют инструменты на 3-4 номера больше, чем изначальный (но не менее № 25 – для адекватного препарирования и промывания канала) Последний инструмент называется Master file. После этих манипуляций корневой канал получает коническую форму, что соответствует конусности инструментария и стандартных штифтов из гуттаперчи.

3 этап – обработка апикальной трети корневого канала

Продолжают обработку канала инструментом следующего номера, но длину уменьшают на 1 мм. Следующий инструмент будет на 2 мм меньше, потом на 3 мм меньше и так далее. Между инструментами каждый раз возвращаемся к Master file для сглаживания ступенек в апикальной трети. Не забываем про антисептическую обработку канала между всеми инструментами.

4 этап – формирование средней и верхней третей корневого канала

Цель – создание воронкообразной формы устья канала для последующего адекватного промывания антисептиком и пломбирования.

Рекомендуется использовать Gates Glidden последовательно от 1 номера к 3. Им работаем в прямолинейной части канала. Заканчивают этот этап прохождением Master file всей длины канала.

5 этап – финальное выравнивание стенок канала

Для придания окончательной конусной формы каналу проходят и сглаживают его стенки при помощи Master file.

Помимо апикально-корональных методов, к которым относят стандартную методику (препарирование канала К-римерами от меньшего размера к большему) и методику «шаг назад», существуют коронально-апикальные методы, включающие в себя Step Down и Crown Down.

Отличие их в том, что сначала начинают с препарирования верхней и средней трети канала, затем определяют рабочую длину и в самом конце формируют апикальный упор.

Преимущество коронально-апикальных методов состоит в упрощении антисептической обработки канала, облегчении доступа к апикальной трети канала, профилактика заклинивания инструмента и создания дентинной пробки в нижней трети канала, профилактика проталкивания инфицированных тканей за верхушку, сохраняется анатомическая форма канала и нет «потери рабочей длины». Недостатком является сложность в определении рабочей длины и проходимости корневого канала.

Техника Step Down

1 этап – предварительная оценка рабочей длины

Инструмент до верхушки не вводится. На рентгенограмме определяет количество корневых каналом, их кривизну и предположительную длину.

2 этап – расширение устья, формирования верхней и средней трети канала, создания доступа к апикальной трети

В корневой канал вводится тонкий К-файл (№ 8 или 10) на 4-5 мм или до начала кривизны. Начинается обработка этой части канала К или Н-файлами, не доходя, таким образом, до верхушки. Заканчивают этап с использования Gates Glidden от 1 до 3 номера, вводя его в канал всего на 1-2 мм.

3 этап – прохождение апикальной части и определение длины корневого канала

Проходят К-риммером до момента заклинивания и определяют рабочую длину как в технике «шаг назад.

4 этап – обработка апикальной трети инструментом и формирования апикального упора

Обработку проводят также, как и в технике Step back. Канал приобретает форму конуса.

5 этап – окончательное выравнивание стенок

Окончательное выравнивание проводят тем же инструментом, что и обработку апикальной трети канала.

Техника Crown Down (от коронки вниз)

Техника Crown Down успешно применяется при значительном инфицировании корневого канала, для предупреждения выведения дентинных опилок за пределы апекса, для комфортной медикаментозной обработки канала и при лечении периодонтитов у детей.

1 этап – введение К-файла №35 на глубину 16 мм.

Если возникают сложности, то причинами могут быть искривление корневого канала или его сужение. Если причина — искривление, то обрабатываем часть корневого канала до момента искривления. Если причина в сужении, берем файл меньшего размера и пытаемся пройти на 16 мм. Цель – свободное прохождение К-файла №35 на длину 16 мм.

2 этап – определение «временной» рабочей длины

На Rh-грамме определяем промежуточную рабочую длину с инструментом в канале, не доведенным до апекса на 3 мм.

3 этап – обработка канала на «временную» рабочую длину

Начинают с введения и прокручивания К-файла №35. Затем файла №30, №25 и т.д. до прохождения на рабочую длину.

4 этап – определение окончательной рабочей длины

Как и во 2 этапе при помощи снимка определяем рабочую длину с введенным инструментом в корневой канал.

5 этап – расширение корневого канала

Расширение канала в начале проводят К-файлом №40, затем №35 и т.д. до достижения рабочей длины. Инструмент вводят в корневой канал, без нажима прокручивают на два оборота по часовой стрелке и выводят. Каждым следующим инструментом пытаются продвинуться глубже, прокручивая его по часовой стрелке.

После этого снова повторяется цикл, но начинают уже с файла №45. Следующий цикл с файла №50. Продолжают до тех пор, пока апикальная треть не будет расширена до нужного размера, но не менее №25.

В следующей статье познакомимся с вариантами медикаментозной обработки корневых каналов. Их особенности, плюсы и минусы каждого антисептика.

Источник