Определение пористости

Определение пористости

Пористость – совокупная характеристика размеров и количества пор (несплошностей с близкими размерами во всех трех измерениях) в твёрдом теле, которые образуются в материале при его изготовлении или эксплуатации.

Различают (в огнеупорных изделиях, кусковых материалах, уплотн. литейных формах, металлах и сплавах) пористость: общую, открытую и закрытую. Пористость в металле отливок является дефектом (не для пеноматериалов).

Общая пористость – один из показателей свойств огнеупорных изделий и кусковых материалов. Общую пористость определяют отношением суммарного объёма закрытых (не насыщенных жидкостью при проведении испытаний) и открытых пор образца к его объёму, %. ГОСТ 2409-80.

Открытая пористость – один из показателей свойств огнеупорных изделий и кусковых материалов. Открытую пористость определяют отношением объёма открытых пор образца (пор, насыщаемых жидкостью при проведении испытаний) к объёму образца, в процентах. ГОСТ 2409-80.

Закрытая пористость – один из показателей свойств огнеупорных изделий и кусковых материалов. Закрытую пористость определяют как отношение объёмов закрытых пор и материала, выраженное в процентах.

Различают макро-, микро- и субмикропоры. Макропоры выявляются визуально, невооружённым глазом или при небольшом увеличении, микропоры — с помощью световых микроскопов, а субмикропоры — при исследовании в электронных микроскопах. Пористость характеризуют распределением пор по размерам, максимальному и среднему диаметру пор, показателем пористости, который определяется как отношение суммарной площади пор в сечении к площади рассматриваемого сечения. Пористость может образоваться при кристаллизации, распаде пересыщенных относительно водорода твёрдых растворов, диффузном отжиге, прессовании и спекании порошков, в процессе разрушения металла. При кристаллизации образуется усадочная пористость, обусловленная меньшим удельным объемом твёрдого металла по сравнению с жидкостью. Она возникает в междуосных пространствах дендритов в условиях отсутствия питания жидким расплавом. Различают пористость рассеянную, распределенную по всему объему литого металла и зональную пористость, сосредоточенную в определенных участках отливки. (Характеристики пористости для металлургии)

Пористость существенно влияет на технические свойства материалов, такие как теплопроводность, прочность, водопоглощение и другие.

Определение пористости

Для определения пористости существует ряд различных методик, в зависимости от задач и области исследования пористости. Прежде всего в металловедческих лабораториях для определения пористости, как дефекта литья (газовой, графитовой, усадочной), применяют визуальное наблюдение при различном увеличении (как невооружённым глазом, так и с помощью микроскопов) и сравнение со шкалой эталонов пористости. С методом определения газовой пористости на примере алюминиевых сплавов можно ознакомиться на странице Газовая пористость.

Определение пористости и размеров пор осуществляют также с помощью специальных приборов – это порометры, пермеаметры, порозиметры, сорптометры, пикнометры. В металлургии подобное оборудование, как правило, не применяется (за исключением порошковой металлургии). Его используют для определения пористости, например, металлокерамики, бетонов, цементостружечных плит, а также других пористых материалов, оценка пористости которых имеет важное практическое значение, так как пористость определяет их долговечность, прочность, жёсткость и другие важные свойства.

Источник

Определение пористости

Пористость (общая) П – степень заполнения материала порами:

где Vn – объем пор в материале; V0 – объем материала в естественном состоянии.

Открытая пористость По определяется как отношение суммарного объема пор, насыщающихся водой, Vn вод к объему материала V0, т.е.

Существует два способа определения общей пористости: экспериментальный и экспериментально-расчетный.

Экспериментальный (прямой) способ основан на замещении порового пространства в материале сжиженным гелием и требует сложной аппаратуры для испытаний.

Экспериментально-расчетный метод определения пористости использует найденные опытным путем значения истинной плотности материалаρ и его средней плотности ρ0 в сухом состоянии. Пористость П (%) вычисляют по формуле

Для определения открытой некапиллярной пористости образцы насыщают в воде в течение 24 ч, затем выдерживают 10 мин на решетке, после чего определяют их объем по вытеканию воды с помощью объёмомера или как разность между весом образцов на воздухе и в воде при взвешивании на гидростатических весах без предварительного высушивания и парафинирования. Открытую некапиллярную пористость Пон (%)вычисляют по формуле

где V0 — общий объем образца, см 3 ; V1 — объем насыщенного водой образца, cм 3 .

Открытую капиллярную пористость Пок (%) определяют по формуле

где Во – объемное водопоглощение материала, % (см. п.6).

Открытая пористость материала в целом П0 (%) равна

Закрытую пористость Пз (%) вычисляют по формуле (12).

Источник

Методы определения пористости.

Напомним, что для нахождения пористости необходимо определить объем пор и объем образца породы.

1. Среди методов определения открытой пористости наиболее распространенным является метод Преображенского. Определение коэффициентаоткрытой пористостигорных породметодом Преображенского предполагает знание трех величин:

Р1 – вес проэкстрагированного и высушенного образца пористой среды, г;

Р2 — вес образца, насыщенного жидкостью и взвешенного в этой же жидкости, г;

Р3 – вес насыщенного жидкостью образца в воздухе, г.

По Преображенскому объем открытых пор определяется объемом жидкости (керосин, вода, водный раствор соли), вошедшей в поровое пространство образца при насыщении его под вакуумом:

Vпор =

Объем образца определяется взвешиванием насыщенного жидкостью образца в той же жидкости и в воздухе (смотри раздел «Плотность»):

Vобр =

Коэффициент открытой пористости вычисляется по формуле:

Кп =

2. Коэффициент полной пористости выражается через кажущуюся ρкаж и истинную ρист плотности горной породы:

Для нахождения величин истинной и кажущейся существуют различные методы. Некоторые из них, использующие порозиметр, пикнометр, насыщение и взвешивание образца в жидкости, парафинирование образца — описаны в разделе «Плотность».

3.Известенспособопределения пористости в результате статистической обработки шлифов (смотри лекции Тульбовича).

4.Определение пористости методом ЯМР (ядерно-магнитного резонанса).

5.Определение открытой пористости на приборе АР-608.

АР-608 – это современная система для измерения проницаемости по газу и пористости образцов породы в условиях реальных напряжений, пригоном давлении до 9500 psi (1 атм=14.5 psi, 9500 psi = 655.14 атм).

Измерения порового объема выполняются с использованием принципа расширения гелия по закону Бойля:

6. Эпрон.

Прибор отечественного производства (г. Тверь). Измерения порового объема выполняются с использованием закона Бойля-Мариотта.

Виды пор в зависимости от их происхождения

В зависимости от происхождения различают первичные и вторичные виды пор.

Первичные поры :

1. Поры между зернами обломочного материала. Это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы.

Вторичные поры, возникшие при геолого–химических процессах:

2. Поры растворения – образовались в результате циркуляции подземных вод – вторичные поры.

3. Пустоты и трещины, как правило, карбонатных пород, образованные за счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами, в том числе карстообразования.

4. Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, например, превращение известняка (CaCO3) в доломит (СаMg(CO3)2) – при доломитизации возможно сокращение объемов породы на 12% (по Головиной).

5. Пустоты и трещины, образованные за счет выветривания, эрозионных процессов, закарстовывания.

Емкостные свойства карбонатных коллекторов представлены пустотами трех типов: 1) поры; 2) каверны; 3) трещины.

· пустоты межзернового пространства /пустоты в виде пор 2÷10 %/;

· каверны и микрокарсты /пустоты в виде каверн 13÷15 %/. Размер карстов и каверн до 3 м;

· трещины /пустоты в виде трещин 0.01÷0.1 %/. Размер трещины 10 ÷ 30 мкм.

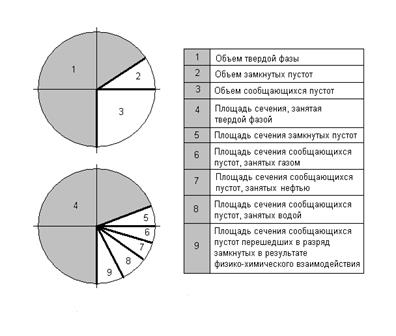

На рис. 5 представлена общая диаграмма, характеризующая фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллектора.

Как уже отмечалось, емкостью коллекторов нефти и газа могут быть поры, каверны и трещины. При этом емкость пустот самой матрицы коллектора ограничивается порами и кавернами. В соответствии с этим коллекторы нефти и газа характеризуются пористостью, кавернозностью и трещиноватостью.

(по Котяхову-77): К пористости не относят пустоты в виде каверн и трещин, так как они существенно отличаются от пор по размеру и определяются обычно раздельно. Из самого понятия «пористость» следует, что речь в данном случае идет только о суммарной емкости пор в породе независимо от наличия в ней каверн. В настоящее время, однако, нет установившихся представлений об отличительных особенностях пор и каверн. Г. И. Теодорович считает, что к кавернам следует относить пустоты, которые в трех взаимно перпендикулярных направлениях имеют размеры более 2 мм. Такое разграничение, конечно, весьма условно, вместо 2 мм можно было бы принять, например, 1,5 мм или 3 мм.

Нам представляется, что в основу деления пустот матрицы на поры и каверны должны быть положены физическая сущность явлений и вытекающие из нее практические выводы. Например, во многих отношениях к порам следует относить пустоты исследуемого образца породы, в которых вода или нефть могут удерживаться капиллярными силами, т. е. в которых капиллярные силы преобладают над гравитационными, а к кавернам — пустоты, в которых гравитационные силы преобладают над капиллярными, и поэтому жидкость в них не удерживается. Из такого деления пустот породы на поры и каверны следует, что:

Дата добавления: 2020-11-27 ; просмотров: 233 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Определение пористости

Главной особенностью строения теплоизоляционных материалов является высокая пористость, определяющая их основные физико-механические свойства. Для многих из этих материалов большое значение имеет Характер пористости (вид и строение пор) или так называемая пористая структура материала, которая в зависимости от вида пор может быть ячеистой, зернистой, волокнистой, пластинчатой, сотовой и смешанной.

Для материалов волокнистого и пластинчатого строения, так же как и смешанного, определение размеров пор и, тем более, характера их распределения в материале весьма затруднительно. Такие материалы, как минеральная вата и изделия из нее, изделия с применением асбеста и растительных волокон, как правило, характеризуются только общей пористостью, величина которой в отдельных случаях может достигать 95— 97%.

Зернистое строение пористости характерно для сыпучих теплоизоляционных маетриалов. Общая пористость таких материалов выражается суммой межзерновых пустот и собственной пористости зерен. Величина межзерновой пустотности зависит от гранулометрии зерен материала. При сферической или близкой к ней форме зерен наибольшую пустотность имеет материал с зернами одинакового размера (до 48%).

Основные свойства теплоизоляционных материалов ячеистого строения (ячеистых бетонов, пеностекла, пе — нокерамики и т. п.): средняя плотность, прочность, теплопроводность, водопоглощение, морозостойкость, термическая стойкость определяются не только величиной общей пористости. Для этой группы материалов важНое значение имеет величина пор, их характер и расПределение по размерам.

В материалах пористого строения различают истинную пористость и кажущуюся (открытую пористость).

Истинной пористостью (Я0) материала называют степень заполнения его объема порами.

Кажущаяся пористость — это отношение объема, занятого в материале порами, сообщающимися между собой и с атмосферой, к объему материала.

Таким образом, сумма открытых и закрытых пор Дает значение истинной пористости данного материала. Обычно истинную пористость выражают в процентах:

Где рСр — средняя плотность материала; р — истинная плотность материала (без учета пор и пустот).

Существует ряд способов, позволяющих количественно определять как общую пористость материалов, так и ее характер. Наибольшее распространение получили способ водонасыщения, с помощью которого определяют кажущуюся пористость, ртутная порометрия, оптический и фотоэлектронный методы.

Определение кажущейся пористости теплоизоляционных материалов производят одним из следующих способов: а) насыщением пор образца испытуемого материала водой или керосином под вакуумом; б) насыщением пор образца материала водой при кипячении.

Выбор методики зависит от природы испытуемого материала, а также от наличия соответствующего оборудования. При наличии необходимого оборудования во всех случаях определение кажущейся пористости рекомендуется производить способом насыщения жидкостью (водой или керосином в зависимости от реакционной способности испытуемого материала к воде) под вакуумом.

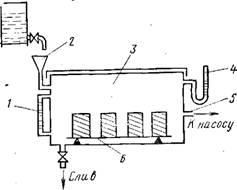

Образцы объемом не менее 100 см3 тщательно очищают жесткой волосяной щеткой, высушивают до постоянной массы при температуре 105’—110° С и взвешивают с точностью до 0,1 г. Затем образцы помещают в вакуум-эксикатор (рис. 11), представляющий собой герметическую емкость 3, имеющую выходной патрубок 5, С помощью которого емкость присоединяется к вакуум — Насосу, и отверстие 2 для заливки жидкости.

Емкость соединена с вакуумметром 4t который служит для контроля разрежения и имеет водомерное стекло 1 для замера уровня жидкости.

Образцы устанавливают на сетчатую подставку 6 и вакуумируют в течение 10 мин при остаточном давле-

Рис. 11. Вакуум-эксикатор

Нии 0,02—0,03 Па. После этого под вакуумом образцы постепенно заливают жидкостью и выдерживают в ней. в течение 5 мин. Уровень жидкости должен быть на 2 см выше поверхности испытуемых образцов. После окончания опыта сосуд отключают от насоса с помощью клапана и соединяют с атмосферой. Образцы вынимают, вытирают их поверхность влажной мягкой тканью и взвешивают вначале на воздухе, а затем на гидростатических весах. Поры считают насыщенными, если в течение 1 ч выдерживания образцов в жидкости при гидростатическом взвешивании их масса увеличится не более чем на 0,1 %.

При определении кажущейся пористости материала методом кипячения в воде образцы, высушенные до постоянной ‘массы и взвешенные с точностью до 0,1 г, помещают в сосуд с водой таким образом, чтобы уровень воды был на 2 см выше уровня верхней поверхности образцов. Образцы выдерживают в кипящей воде в течение 3 ч, после чего их охлаждают до температуры 20—30° С, вынимают из воды, удаляют воду с поверхности мягкой тканью и взвешивают на воздухе и на гидростатических весах.

Где ту — масса образца до насыщения водой; ni2 — масса образца после насыщения водой (жидкостью) при взвешивании на воздухе;’ т3 — масса образца после насыщения при гидростатическом взвешивании.

При отсутствии гидростатических весов объем образца (знаменатель дроби в вышеприведенной зависимости) правильной геометрической формы можно определить непосредственным замером, который производят по методике, приведенной в § 4 настоящей главы.

Обычно кажущуюся пористость определяют одновременно с водопоглощением данного материала. Величина кажущейся пористости — это объемное водопоглощение • материала.

Следует помнить, что определять кажущуюся пористость методом кипячения можно лишь в том случае, когда структура испытуемых материалов от этого не нарушается. Этот метод непригоден для таких материалов, как минераловатные изделия на битумном связующем, древесноволокнистые плиты, доломитовые, совели — товые и вулканитовые изделия.

Измерение поверхностной пористости и размеров пор На фотоэлектронной установке. Данный способ разработан в МИСИ им. В. В. Куйбышева. Он позволяет быстро и с достаточной точностью получать характеристики пористости материалов с ячеистым строением с помощью специальной фотоэлектронной установки (рис. 12). Сущность метода заключается в следующем. Поверхность высушенного до постоянной массы образца шлифуют и окрашивают контактным способом белой матовой эмалью. Затем поверхность образца покрывают тонкодисперсной голландской сажей, которая при этом забивает все поверхностные поры шлифа. После этого сажу смывают с поверхности образца водой. Таким образом, все внутренние поверхности пор оказываются окрашенными в черный цвет, а поверхности стенок пор ■— в белый цвет.

Принцип работы установки основан на измерении светового потока, отраженного от поверхности шлифа. Величина светового потока зависит от соотношения чер

Ных (пор материала) и белых (стенок пор) участков поверхности образца. Если обозначить объем части образца, находящейся вблизи рассматриваемого сече-

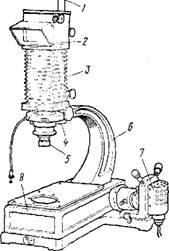

Рис. 13. Общий вид фотоустановки ФМН-2

1 — оптическая система; 2 — светофильтры; 3, 4 — фотоумножитель в светонепроницаемом кожухе; 5 — выпрямитель; 6—микроампермегр; 7 — пересчетное устройство; осветитель; 9 — диафрагма; 10 — испытуемый образец,; И — предметный столик

Ния, через V, а объем пор, находящихся в данной части образца, Уь то общая пористость материала, %:

Рис. 12. Схема фотоэлектронной установки:

Фотоэлектронная установка состоит из стереоскопического микроскопа МБС-2, фотоумножителя, пересчетного электронного прибора ПС-10000. Образец испытуемого материала, подготовленный указанным выше способом, помещают на подвижный столик микроскопа под систему диафрагм с отверстиями различных размеров, предназначенных для ограничения рассматриваемого

участка исследуемого образца. Вместо одного из окуляров микроскопа устанавливают специальную оптическую систему, связанную с фотоумножителем. При прохождении части отраженного от образца светового потока — в фотоумножителе возникают импульсы, регистрируемые пересчетным устройством. Зная площадь шлифа, ограниченную диафрагмой, и имея данные об отраженном световом потоке, по системе уравнений подсчитывают общую пористость образца. Обычно к фотоэлектронной установке прилагается тарировочный график, позволяющий, не решая системы уравнений, непосредственно определять общую пористость материала и размер отдельных пор. В связи с тем, что световой поток, попадающий в пересчетный прибор, линейно зависит от площади отражающей поверхности, то для построения тарировочного графика достаточно иметь две точки, определенные по величине светового потока, отраженного только от белой и только черной поверхностей, площадь которых заранее известна.

Определение размеров пор производят на тех же образцах, на которых измерялась общая пористость материала. Для этого на поверхности шлифа соответствующим подбором диафрагмы выделяют отдельную пору и определяют величину светового потока для участка поверхности, ограниченного отверстием диафрагмы. Диафрагму накладывают таким образом, чтобы ее отверстие ограничивало участок поверхности, включающий одно данное сечение поры и окружающий ее белый фон.

Исследование пористости микроскопическим способом. Определение характера пористости материала под микроскопом отличается большой трудоемкостью. Однако из всех существующих этот способ является единственным, позволяющим судить не только о распределении пор в материале по размерам, но и о их форме.

При проведении опытов по изучению пористости обычно пользуются микроскопами МБС-2 и МБ-9, а также фотоустановкой ФМ. Н-2.

• Количественное определение размеров пор и характера их распределения в материале при применении одного из типов микроскопа сводится к следующему. Испытуемый образец после распиловки и продувки поверхности помещают на предметный столик микроскопа и хорошо освещают. Кратность увеличения оптической системы микроскопа принимают в зависимости от наименьшего диаметра пор испытуемого материала. Для исследования пористости ячеистого строения обычно применяют объектив с 7—8-кратным увеличением и окуляр с увеличением в 10—12 раз.

В окуляр вставляют стеклышко с сеткой, цена деления которой известна. Перемещением предметного сто1 лика микроскопа в горизонтальной плоскости на образце выбирают участок с наиболее характерной для данного материала структурой. На выбранном участке с помощью сетки определяют размеры не менее 200 пор. Для удобства подсчета каждую пору после определения ее размеров закрашивают тушью или чернилом с помощью иглы или тонкого пера. По полученным данным строят диаграмму распределения пор по размерам и подсчитывают средний диаметр пор данного образца.

Для определения структурной пористости материала более удобно пользоваться фотоустановкой ФМН-2 (рис. 13). Установка состоит из зеркальной фотокамеры 2, перемещаемой по штанге 1 и соединенной посредством гармошки 3 через затвор 4 с объективом 5. Вся система укреплена на станине 6. Полый стол 8 станины позволяет работать и с прозрачными шлифами, которые освещаются источником света 7 через систему зеркал.

При работе в отраженном свете подготовленный образец помещают на предметный столик установки и хорошо освещают. Подбором соответствующих объективов, а также перемещением низа и верха гармошки по штанге прибора добиваются четкого изображения структуры рассматирваемого образца при необходимой степени его увеличения. Если необходимо более сильное увеличение, то объектив установки заменяют тубусом, который соединен с окуляром обычного микроскопа. В этом случае микроскоп закрепляют на столе установки таким образом, чтобы его окуляр был соединен с тубусом установки. Для определения размеров пор образца на экране зеркальной камеры закрепляют сетку, размер ячеек которой известен.

Установка позволяет фотографировать структуру исследуемых образцов, что в значительной степени облегчает подсчет пористости и определение размеров пор. Однако необходимо помнить, что при обработке фотоснимков возникает некоторая неточность, так как при фотографировании размер пор получается несколько искаженным. Подсчитанные по фотографиям данные пригодны лишь для сравнительной характеристики примерно одинаковых структур.

Математическая обработка экспериментальных данных. Важнейшим показателем результатов проведенного эксперимента является средняя арифметическая результатов отдельных опытов. При помощи этой средней арифметической можно получать сводные статистические характеристики, необходимые для изучения и анализа различных свойств исследуемого материала.

Средняя арифметическая — это тот предел, около которого группируются отдельные значения наблюдаемых и изучаемых характеристик. Средняя арифметическая— частное от деления суммы значений какого-либо признака на число элементов совокупности. В статистике средняя арифметическая обычно обозначается через X, отдельные значения признака (или частные результаты опыта) —через xi, х% и т. д., а общее количество признаков (или количество опытов)—п. Таким образом

Обычно при подсчете средних размеров пор материала, да и вообще средних значений любых свойств, при значительном количестве экспериментов размер каждой поры в отдельности не замеряют, а подсчитывают количество пор в каком-нибудь определенном интервале размеров, например от 0 до 0,5 или от 0,5 до 1,0 мм и т. д. Значение признака (размер пор), соответствующее каждому отдельному интервалу, называется вариантом (xi, хг, х3 и т. д.), а абсолютная численность — весом соответствующего варианта (Tnu т2, т3. ). Следовательно, сумма значений признака в пределах интервала равна произведению варианта на его вес В этом случае формула средней величины, называемой средневзвешенной, имеет вид

Т. е. средневзвешенная арифметическая величина равна сумме произведения вариантов на их веса, разделенной на сумму весов.

Если вес варианта т отнести ко-всей совокупности Весов Ът, то получим величину, называемую частностью Ы. Для варианта Xt имеем ы = т^пги

В вариантном ряду каждому значению признака (или каждому интервалу) соответствует определенная частность. Следовательно, ее можно рассматривать как функцию значения признака.

Источник