- Способы определения положения точек местности

- Ekzamen_geodezia (1) / 35.Способы определения положения точек местности (съёмка ситуации)

- Определение точки своего местонахождения на местности по карте, местным предметам, ориентирам на глаз, промером расстояния, засечкой по ориентирам.

- Определение точки своего местонахождения на местности по карте, местным предметам, ориентирам на глаз, промером расстояния, засечкой по ориентирам.

- Определение точки своего местонахождения на местности промером пройденного расстояния.

- Определение точки своего местонахождения на местности засечкой по ориентирам.

- Определение точки своего местонахождения на местности обратной засечкой минимум по двум ориентирам.

- Способы определения положения точек местности

Способы определения положения точек местности

Способы определения положения проектных точек на местности.

1) способ полярных координат – когда есть возможность измерить расстояние от пункта до проектной точки. Точность зависит от точности построений проектного угла и расстояния. СКП положения проектной точки относительно разбивочной сети без учета погрешности закрепления;

2) способ прямоугольных координат – когда на территории густая сеть исходных пунктов. Проектные отрезки либо с плана, либо рассчитывается по координатам. Точность положения зависит главным образом от точности откладывания проектных расстояний, от точности построения прямых углов и длины проектных отрезков;

3) способ прямой засечки – когда есть густая сеть точек, но нет возможности измерить расстояние от опорной точки до проектной, аналитически рассчитываются углы с контрольными промерами (углами). Можно по 2 углам, но третий – для контроля;

4) способ линейных засечек – когда короткие расстояние, густая сеть, расстояния до точки не более длины мерного прибора, важно, чтобы углы пересечения были не Болье 1400 и не меньше 400;

5)

6) способ промеров по створу – измеряются расстояния 1-2, 2-3, 3-4 (по нарастающей)

Источник

Ekzamen_geodezia (1) / 35.Способы определения положения точек местности (съёмка ситуации)

Съемка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план ситуации (контуров и предметов местности).

Выбор способа съемки зависит от характера и вида снимаемого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план .

Съемку ситуации производят следующими способами: перпендикуляров; полярным; угловых засечек; линейных засечек; створов (рис. 60).

Способы съемки ситуации:

1) способ перпендикуляров;

2) полярный способ;

3) способ угловых засечек;

4) способ линейных засечек;

5) способ створов.

Рис. 60. Способы съемки ситуации:

а – перпендикуляров, б – полярный, в – угловых засечек, г – линейных засечек, д – створов.

Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат) – применяется обычно при съемке вытянутых в длину контуров, расположенных вдоль и вблизи линий теодолитного хода, проложенных по границе снимаемого участка. Из характерной точки К (рис. 60, а) опускают на линию хода А – В перпендикуляр, длину которого S2 измеряют рулеткой. Расстояние S1 от начала линии хода до основания перпендикуляра отсчитывают по ленте.

Полярный способ (способ полярных координат) – состоит в том, что одну из станций теодолитного хода (рис.60, б) принимают за полюс, например, станцию А, а положение точки К определяют расстоянием S от полюса до данной точки и полярным углом β между направлением на точку и линией А – В. Полярный угол измеряют теодолитом, а расстояние дальномером. Для упрощения получения углов, теодолит ориентируют по стороне хода.

При способе засечек (биполярных координат) положение точек местности определяют относительно пунктов съемочного обоснования путем измерения углов β1 и β2 (рис.60, в) – угловая засечка, или расстояний S1 и S2 (рис.60, г) – линейная засечка.

Угловую засечку применяют для съемки удаленных или труднодоступных объектов.

Линейную засечку – для съемки объектов, расположенных вблизи пунктов съемочного обоснования. При этом необходимо чтобы угол γ, который получают между направлениями при засечке был не менее 30° и не более 150°.

Способ створов (промеров). Этим способом определяют плановое положение точек лентой или рулеткой.(рис. 60, д). Способ створов применяется при съемке точек, расположенных в створе опорных линий, либо в створе линий, опирающихся на стороны теодолитного хода. Способ применяется при видимости крайних точек линии. Результат съемки контуров заносят в абрис. Абрис называют схематический чертеж, который составляется четко и аккуратно.

Источник

Определение точки своего местонахождения на местности по карте, местным предметам, ориентирам на глаз, промером расстояния, засечкой по ориентирам.

Важным элементом ориентирования на местности потопографической карте является определение точки своего местонахождения. Для этого могут использоваться различные способы. По местным предметам, по ближайшим ориентирам на глаз, промером пройденного расстояния, засечкой по ориентирам, обратной засечкой минимум по двум ориентирам.

Определение точки своего местонахождения на местности по карте, местным предметам, ориентирам на глаз, промером расстояния, засечкой по ориентирам.

Проще всего определить точку своего местонахождения по местным предметам. Когда находишься рядом с каким-либоориентиром, изображенным на карте (перекресток дорог, отдельный камень, характерный выступ леса и т. п.). Место расположения условного знака на карте и будет указывать искомую точку нашего стояния.

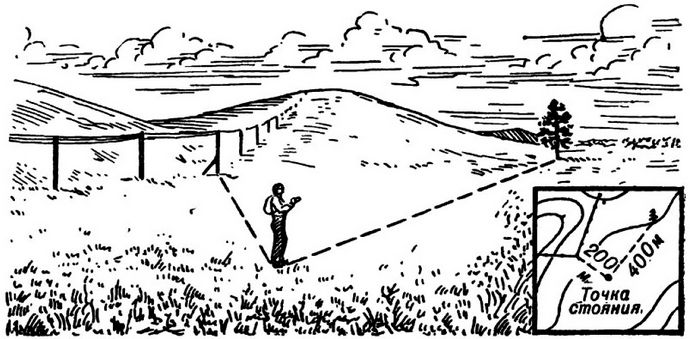

Определение точки своего местонахождения по ближайшим ориентирам на глаз, является простейшим и основным способом приближенного определения на карте точки своего стояния. В этом случае карту надосориентировать и опознать на ней и на местности один-два ориентира. Затем определяют на глаз свое местоположение относительно этих ориентиров на местности и наносят свое местонахождение на карту.

Например, сделав остановку на открытой местности, вы заметили, что в направлении вашего движения виднодерево, а слева под прямым углом — поворотный столб линии связи. Сориентировав карту, вы нашли на ней изображение дерева и угол поворота линии связи. Затем, определив глазомерно, что дерево находится от вас примерно на расстоянии 400 метров, а угол поворота линии связи на расстоянии 200 метров. Отложим эти расстояния на карте так, чтобы между ними был примерно прямой угол. Вы найдете свое местонахождение на карте.

Определение точки своего местонахождения на местности промером пройденного расстояния.

Этот способ применяется при движении по дороге, тропе, просеке или по любой другой линии местности, обозначенной на карте (берег реки, опушка леса, линия связи и т. п.). А также при движении по прямой в каком-либо определенном направлении. Например, на удаленный ориентир, а в условиях плохой видимости — в направлении по заданномуазимуту.

Особенно он полезен в условиях плохой видимости. На закрытой или бедной ориентирами местности. Начав движение от какого-либо опознанного на местности и карте предмета (мост, перекресток дорог, опушка леса и т. п.), вы ведете счетпарам шагов. В этом случае точку вашего местонахождения всегда можно определить, отложив в масштабе карты расстояние, пройденное вами от исходной точки по данному направлению движения.

Например, пройдя по дороге 200 метров от моста в направлении па тригонометрический пункт, турист остановился. Отложив пройденное расстояние от моста, он получил на топографической карте точку своего местонахождения.

Определение точки своего местонахождения на местности засечкой по ориентирам.

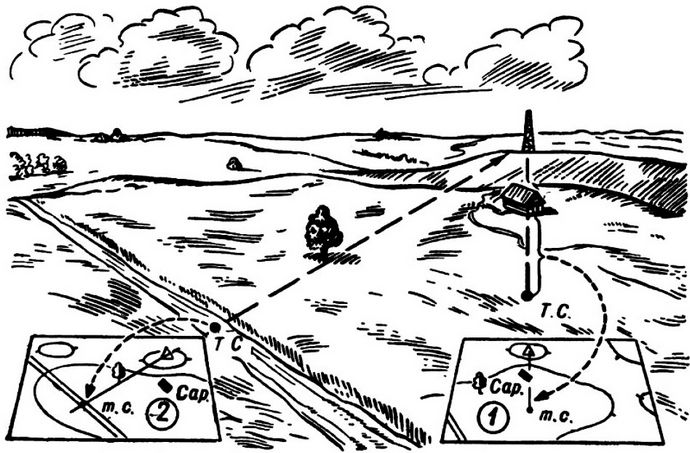

Этот способ наиболее пригоден для открытой местности. Или в условиях хорошей видимости. При движении по дороге или вдоль какого-либолинейного ориентира засечка точки своего местонахождения осуществляется следующим образом.

Ориентируем карту и опознаем на ней ориентир, видимый на местности с данной точки. Затем накладываем на картулинейку или карандаш к изображению этого ориентира. Не сбивая ориентировки карты, поворачиваем ее вокруг условного знака. Точка пересечения линии визирования вдоль линейки с изображением дороги, на которой мы находимся, и будет на карте искомой точкой нашего местонахождения.

Определение точки нашего местонахождения упрощается, если выбранный ориентир находится на перпендикуляре к направлению движения. Или в створе с каким-либо другим ориентиром. Тоже обозначенным на карте и видимым с данной точки. Тогда искомая точка нашего местонахождения на карте определяется пересечением дороги, на которой мы находимся, с прямой, проведенной через ориентир перпендикулярно к линии нашего движения.

Во втором случае — с прямой, проходящей через оба ориентира, образующих створ. При проведении этих линий не требуется даже ориентирования карты, ни визирования на ориентиры с помощью линейки.

Определение точки своего местонахождения на местности обратной засечкой минимум по двум ориентирам.

При движении вне дорог и понаправлениям, не обозначенным на карте, определение своего местонахождения определяется обратной засечкой минимум по двум ориентирам. Для этого находят на местности в разных направлениях, под углом не менее 30 градусов друг от друга и не более 150 градусов, два местных предмета, которые имеются на карте.

Топографическую карту ориентируют покомпасу, а затем поочередно визируют на каждый ориентир и прочерчивают по линейке направления от ориентиров на себя. Место пересечения на карте этих направлений и будет точкой нашего местонахождения.

По материалам книги «Карта и компас мои друзья».

Клименко А.И.

Источник

Способы определения положения точек местности

Выбор способа определения положения точек зависит от масштаба съемки, характера местности, вида снимаемого объекта и его расположения относительно геодезического съемочного обоснования.

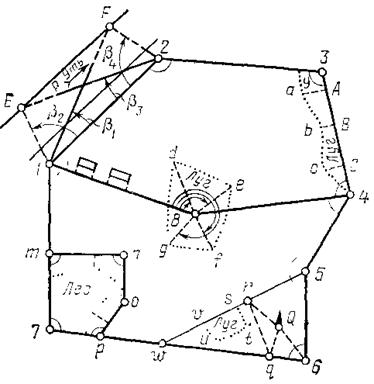

Способ прямоугольных координат.Его применяют для съёмки контуров, лежащих вблизи сторон теодолитных ходов (рис. 10.5.). Например, требуется снять границу луга у стороны 3-4. Для определения каждой характерной точки контура аbс измеряют две прямоугольные координаты: абсциссу x по линии 3-4 и ординату y по перпендикулярам к ней. Так, для съёмки точки а измеряют отрезок х от точки 3 до точки А и перпендикуляр

у = Аа опущенный из точки а на сторону 3-4; для тоски b координатами будут х = 3В и

у = Вb. Этим же способом сняты здания у сторон 1-8. При длине перпендикуляров до 10 м их строят глазомерно, а при большей – с помощью геодезических приборов.

Способ полярных координат.Его применяют для съёмки открытой местности при большом количестве точек контуров и для съёмки характерных точек рельефа. С точки 8 (рис.10.5) снимают контур defg. Принимая точку 8 за полюс , а сторону 8-1 – за полярную ось, измеряют расстояния и полярные

Рис. 10.5 Способы съёмки ситуации

углы между полярной осью и радиусами-векторами 8d, 8e, 8f и 8g, получают полярные координаты снимаемых точек. Если на точке 8 установить теодолит, совместить нулевой штрих лимба с отсчетным индексом его алидады и вращением лимба навести визирную ось зрительной трубы на точку 1, а затем при неподвижном лимбе последовательно визировать на точки d, с, f, g, то отсчеты по лимбу будут полярными углами. Расстояния от точки 8 до снимаемых точек определяют нитяным дальномером, и только при съемке в крупных масштабах и наиболее важных контуров эти расстояния измеряют лентой ЛЗ или дальномером двойного изображения.

Способ угловых засечек.

Его применяют для съемки труднодоступных точек, например Е и F (рис. 10.5), находящихся на противоположном берегу реки. Принимая ближайшую к этим точкам сторону 1—2 за базис, на точке / измеряют углы β1 и β2, а на точке 2 — углы β3 и β4. На плане с помощью транспортира от стороны 1—2 строят углы β1, β2, β3 и β4 и в пересечении соответствующих направлений получают плановое положение точек Е и F,

Способ линейных засечек.

Его используют для съемки точек, расположенных близко к пунктам планового обоснования. Пусть точка Q (рис. 10.5) находится не далее 20 м от г, q и 6. Тогда достаточно измерить на местности расстояния rQ, qQ и 6Q, чтобы в дальнейшем точку Q можно было с контролем нанести на план, для чего радиусами rQ, qQ и 6Q из соответствующих точек описывают дуги окружностей. В их пересечении получают плановое положение точки Q.

Способ обхода.

Такой способ применяют обычно при съемке контуров, не видимых с точек планового обоснования. Сущность его состоит в том, что у границ закрытого участка местности (рис. 10.5) прокладывают теодолитный ход m,n,o,p и от его сторон контур снимают способом перпендикуляров.

Приборы

При теодолитной съемке для измерения углов используют теодолиты 4ТЗОП, Т15 и Т5 или соответствующие им по точности теодолиты прежних выпусков. Стороны теодолитных ходов измеряют лентами ЛЗ или дальномерами двойного изображения, а расстояния до характерных точек контуров при съемке ситуации — нитяными оптическими дальномерами, дальномерами двойного изображения, лентами ЛЗ или рулетками. В качестве вспомогательных приборов употребляют эклиметры, эккеры, гониометры и вешки.

Для построения на местности прямых углов при съемке ситуации способом прямоугольных координат пользуются эккерами двухзеркальными или призменными. Наиболее широко распространен двухзеркальный эккер (рис. 10.6, а), состоящий из трехгранной коробки, у которой одна боковая грань удалена. К двум другим граням прикреплены зеркала 1, над которыми вырезаны прямоугольные отверстия. Снизу эккер имеет ручку. На рис. 10.6, б показан ход лучей при построении эккером перпендикуляра в точке М к линии АВ. На зеркало S1 падает луч света от вехи В в точку К под углом α и, отразившись от него и от второго зеркала, пересекается в точке М с первоначальным своим направлением, составив с ним угол х. Из треугольника KML следует, что х = 2α+ 2β, а из треугольника OLK найдем угол

γ=180° —(90° —α)-(90° —β) =α + β (10.1)

Следовательно, х — 2γ. Если угол между зеркалами сделать равным 45°, то x = 90°. Таким образом, если поставить по продолжению дважды отраженного луча ML веху N, то на местности будет построен прямой угол BMN. Для поверки угла х, который должен быть равен 90°, примерно в середине створа линии АВ выбирают точку Ми с помощью эккера восставляют перпендикуляры к линии АВ сначала по вехе В, а затем, повернув эккер, и по вехе А. Если оба перпендикуляра совпадают, то эккер исправен. В противном

случае, ‘руководствуясь средним ‘положением конечных точек перпендикуляров, исправительными винтами эккера изменяют положение

его зеркал, пока условие не будет выполнено. Двухзеркальным эккером можно восставлять и опускать перпендикуляры со средней квадратической погрешностью 5’

| Рис. 10.6 – Двухзеркальный экер: а) –общий вид; б) ход лучей | Рис.10.7 – Гониометр: 1- буссоль: .2-верхний цилиндр; 3-диоптр; 4-верньер; 5-нижний цилиндр; 6-втулка; 7-градусные деления |

К простейшим угломерным приборам относится гониометр (рис. 10.7), предназначенный для измерений горизонтальных углов, построения прямых углов и определения магнитных азимутов направлений. Он состоит из двух цилиндров, буссоли и втулки. Верхний цилиндр может вращаться относительно нижнего и выполняет роль алидады. При работе гониометр втулкой насаживают на заостренный конец отвесно поставленной полутораметровой вешки.

Полевые работы

При теодолитной съемке полевые работы состоят из рекогносцировки, закрепления точек съемочного обоснования, проложения и плановой привязки теодолитных ходов к пунктам с известными координатами и производства съемки.

Рекогносцировку, т. е. осмотр участка местности, подлежащего съемке, выполняют с целью уточнения проекта выполнения работ; окончательно выбирают положение теодолитного хода (места расположения точек, с которых будет выполняться съемка), определяют способы съемки ситуации. Результаты рекогносцировки фиксируют на выкопировке с карты или на составляемом в процессе рекогносцировки схематическом чертеже. Вершины углов поворота теодолитных ходов закрепляют столбами, а точки съемочных ходов — колышками и рядом вбивают в землю колья — сторожки, на которых отмечают номер точки.

В съемочных теодолитных ходах измеряют правые по ходу углы одним полным приемом с перестановкой лимба между полуприемами примерно в пределах 10°. Для оптических теодолитов с односторонней системой отсчетов в этом случае устраняется влияние эксцентриситета. Теодолит над точкой центрируют с точностью ±5 мм. При измерении горизонтальных углов визируют на низ вертикально поставленной вехи. Для контроля угловых измерений по буссоли теодолита определяют прямые и обратные азимуты или румбы каждой стороны хода. К измерению следующего угла приступают лишь после проверки измеренного угла на данной станции.

Стороны съемочных ходов предварительно вешат, а затем измеряют в прямом и обратном направлениях. Расхождение между двумя измерениями допускают не более 1/2000 и 1/1000 измеряемого расстояния соответственно для 1-го и 2-го разрядов хода. Если отдельные стороны хода или части их имеют наклон более 1,5°, то для определения их горизонтального проложения измеряют углы наклона эклиметром или теодолитом. Если сторону хода нельзя измерить непосредственно, ее определяют как недоступное расстояние.

При измерении сторон хода в прямом направлении ведут съемку всех близлежащих контуров ситуации местности относительно сторон теодолитного хода. После измерения горизонтальных углов на точках теодолитного хода выполняют необходимые измерения и для съемки ситуации, применяя наиболее рациональные способы. Результаты всех измерений записывают в журнал теодолитной съемки (табл. 10.2): отсчеты при измерении углов, углы, получаемые из полуприемов, средние их значения, расстояния. На правых

страницах журнала обычно составляют абрисы (рис. 10.8), представляющие собой схематический чертеж отдельных сторон теодолитного хода и заснятых с него контуров ситуации местности с указанием всех промеров. Журнал и абрис являются основным документом для составления плана. В абрисе записывают длины сторон (в м) (268,34) и перпендикуляров [18,10; 21,00 и т. д.), расстояния от начала стороны до основания (71,3; 152,7 и т. д.) перпендикуляров, отмечают названия угодий (луг, пашня), расположение точек при съемке полярным способом и т. п. Запись в журнале измерений и абрис выполняют карандашом четко и аккуратно.

Таблица 10.2. Журнал теодолитной съемки

Рис. 10.8 Абрис теодолитной съёмки

Камеральные работы

В состав камеральных работ входят проверка полевых журналов и абрисов, составление схематического чертежа теодолитных ходов, плана теодолитной съемки, вычисление горизонтальных проложений сторон хода, координат точек теодолитных ходов и, если необходимо, площадей отдельных его участков.

Схематический чертеж теодолитных ходов составляют по измереннымуглам и длинам сторон с помощью транспортира и линейки с миллиметровыми делениями. На листе бумаги проводят прямую и принимают ее за направление магнитного меридиана. Затем намечают первую точку хода с таким расчетом, чтобы он вместился примерно в середине листа. После этого, пользуясь транспортиром, наносят первую сторону теодолитного хода, от первой точки которой откладывают ее длину в принятом масштабе, а на конечной точке строят измеренный горизонтальный угол и проводят направление следующей стороны хода, откладывают ее длину и т. д. На схематический чертеж выписывают из журнала теодолитной съемки средние значения измеренных горизонтальных углов, подсчитывают суммы их в каждом замкнутом ходе, вычисляют и выписывают на чертеже угловые невязки. Здесь же подписывают средние значения длин каждой стороны хода. Схематический чертеж используют при заполнении ведомости вычисления координат. Эти ведомости составляют для каждого теодолитного хода. Если плановая привязка теодолитных ходов к пунктам опорной геодезической сети не производилась, то азимуты сторон хода вычисляют по измеренному магнитному азимуту одной из них и для одной из точек принимают условные координаты.

Составление плана теодолитной съемки начинают с нанесения точек теодолитных ходов, которые можно построить по длинам сторон и их румбам (или дирекционным углам) или по прямоугольным координатам.

При построении плана теодолитных ходов по длинам сторон и их румбам на листе бумаги параллельно ее краям проводят прямую СЮ (рис. 10.9, а) и принимают ее за направление меридиана. Намечают точку Л теодолитного хода так, чтобы весь ход разместился на листе бумаги. Затем направления первой и всех последующих сторон хода строят с А помощью транспортира, треугольника и линейки в соответствии с вычисленными румбами, а длины сторон откладывают, пользуясь при этом поперечным масштабом. На рис10.9, а положение транспортира, угольника и линейки при построении стороны АВ, румб

Рис. 10.9 – Построение плана по румбам и длинам сторон. а) — порядок построения; б) – распределение линейной неувязки

которой равен СВ : 45°30’ Центр транспортира и штрих, соответствующий 45°30′, должны лежать на прямой СЮ, а направление основания транспортира определяется названием румба. Треугольник передвигают вдоль линейки к точке А и прочерчивают линию АВ1. Прочертив направление последней стороны хода и отложив ее длину Е1А1 из-за неизбежных погрешностей в построении направлений и длин сторон ход не замкнется. Отрезок АА1называется невязкой хоlа. Если отношение размера невязки к периметру замкнутого хода менее 1/200, то ее считают допустимой и увязывают ход по способу параллельных линий. Накопление невязки АА1 происходит в процессе построения всех сторон полигона. Следовательно, погрешности в положении точек В1, С1 . А1 постепенно нарастали до А1А. Учитывая это, при увязывании хода все его вершины сдвигают по параллельным А1А направлениям пропорционально удалению от начальной точки. На рис. 10.9, а показаны неувязанный AB C1D1ElAl и увязанный ABCDE ходы. Величины смещений вершин такого хода можно определить графически. Для этого проводят прямую (рис. 10.9, б) и на ней в произвольном масштабе последовательно откладывают длины сторон AB1, B1C1 . „ ЕА1 В точке А1 строят перпендикуляр, откладывают на нем величину невязки А1А в масштабе плана и вершину перпендикуляра соединяют с начальной точкой А. Прочертив в точках В1, С1 . Е1.перпендикуляры к прямой, получают отрезки В1В, С1С, . А1А, на величины которых надо сместить соответствующие точки теодолитного хода.

Нанесение точек теодолитного хода по координатам начинают после вычисления координат вершин ходов. Сначала рассчитывают необходимый размер листа чертежной бумаги. Если взять алгебраическую разность максимальной и минимальной абсцисс в масштабе плана и прибавить к этому 10— 20 см для полей плана, то получим протяженность листа вдоль оси абсцисс. Аналогичным путем находят размер листа вдоль ординат.

Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 649.

Источник