- Способы определения оцк у здоровых людей

- Оценка объёма кровопотери Составляющие оцк и его распределение в организме

- Способы определения оцк

- Способы определения объёма кровопотери

- Клинические симптомы при различной степени кровопотери

- Понятие о геморрагическом шоке

- Оценка тяжести кровопотери в хирургической практике. Часть I

Способы определения оцк у здоровых людей

Исследование объема циркулирующей крови, которое у нас проводится при помощи краски Эванса, дает довольно ценные представления о недостающем количестве крови в организме больного, однако при продолжающемся кровотечении точность получаемой информации снижается.

Кроме того, необходимость частых повторений данного исследования с целью динамического наблюдения за изменениями получаемых величин, а также невозможность обеспечения достаточно быстрых ответов уменьшают ценность этой методики. Довольно часто получаемые абсолютные данные при определении ОЦК о недостающем количестве циркулирующей крови нуждаются в последующем в соответствующей существенной клинической коррекции в зависимости от показателей центрального венного давления.

Проведенные исследования уровня гемоглобина и гематокрита позволили отметить весьма относительное значение этих данных при острых кровопотерях, поскольку заметное изменение их величин наступает лишь спустя довольно значительное время, т. е. только после и по мере того как межклеточная жидкость поступает в сосудистое русло.

С другой стороны, в тех случаях, когда снижение объема кровотока происходит в связи с возникновением и развитием явлений депонирования циркулирующей крови в расширенное периферическое русло, уровень гемоглобина и гематокрита вообще не меняется. Все же необходимо отметить, что эти показатели довольно тонко реагируют при продолжающемся медленном кровотечении.

При электрокардиографическом исследовании больных с острыми нарушениями кровообращения, возникающими на почве недостаточного притока крови к сердцу можно иногда отметить наличие изменений со стороны сегмента ST или зубца Т, отражающие недостаточное кровоснабжение миокарда. Эти данные могут ошибочно оцениваться как инфаркт миокарда.

Поэтому при отсутствии явных, характерных электрокардиографических признаков инфаркта миокарда, необходимо воздержаться от такого заключения, и данные электрокардиографии следует сопоставить с общими проявлениями недостаточности кровообращения, особенно с показателями центральной гемодинамики как артериального, так и венозного бассейнов.

Постоянная графическая регистрация ЭКГ, или при помощи осцилоскопа, как во время операции, так и в раннем послеоперационном периоде, является весьма важным условием для своевременного обнаружения различных нарушений сердечного ритма и сигнализации о необходимости принятия предупредительных мер при грозящих катастрофах.

Таким образом, путем сопоставления всех данных, полученных в процессе динамического наблюдения за вышеуказанными показателями мы получили возможность своевременно распознавать острые нарушения кровообращения, уточнить их характер и на этой основе проводить целенаправленную, патогенетически обоснованную терапию. Продолжение регистрации этих данных давало ценную информацию, позволяющую судить об эффективности предпринятых лечебных мер, а также о необходимой их коррекции или уточнения.

Источник

Оценка объёма кровопотери Составляющие оцк и его распределение в организме

Кроме непосредственной диагностики наличия кровотечения, важным является определение объёма кровопотери. Именно этот показатель определяет тяжесть состояния больного и тактику лечения.

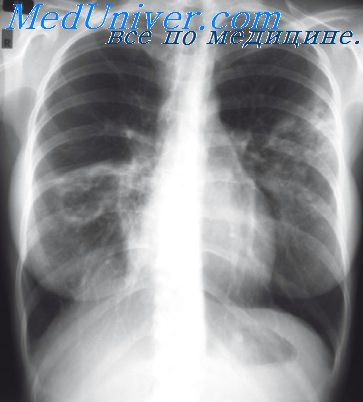

По своим составляющим ОЦК — все форменные элементы и плазма. Их соотношение и распределение в сосудистом русле представлено на рис. 5-3.

Способы определения оцк

Для определения исходного ОЦК у конкретного человека существует ряд методов, представленных в табл. 5-2 и 5-3. В среднем в норме ОЦК равен 5-6 л.

Рис. 5-3. Составляющие ОЦК и его распределение в сосудистом русле

Таблица 5-2. Способы определения ОЦК у здоровых людей

Для точного определения ОЦК используют красители (синька Эванса) или радиоизотопный метод с применением I 131 и I 132 , а для определения массы эритроцитов — Сг 51 и Сг 52 . Однако в клинике эти методы используют крайне редко, что связано с дефицитом времени для обследования больного.

Способы определения объёма кровопотери

Существуют прямые способы оценки объёма кровопотери:

• по непосредственному количеству излившейся при наружном кровотечении крови;

• по массе перевязочного материала (во время операции). Указанные способы неточны и малоинформативны. Значительно ценнее определение относительного показателя — степени потери ОЦК у данного конкретного больного.

Таблица 5-3. Определение ОЦК у здоровых людей по Moore (в мл)

В клинике принята оценка объёма кровопотери по основным лабораторным показателям (табл. 5-4).

Кроме этого, используют оценку тяжести кровопотери по индексу шока Аллговера (отношение частоты сердечных сокращений [ЧСС] к величине АД), который в норме равен 0,5, а при кровопотере возрастает (рис. 5-4).

Таблица 5-4. Определение степени кровопотери по удельному весу крови, содержанию гемоглобина и гематокриту

Рис. 5-4. Индекс шока по Аллговеру. ЧСС — частота сердечных сокращений

Ориентировочно можно определить дефицит ОЦК при измерении центрального венозного давления (ЦВД). В норме оно составляет 5-15 см вод.ст., а его снижение характерно для кровопотери более 15-20% ОЦК. Ряд клиницистов используют для определения объёма кровопотери так называемый полиглюкиновый тест: внутривенно струйно вводят 200 мл декстрана (ср. мол. масса 50 000-70 000) и измеряют ЦВД. Если низкое ЦВД на этом фоне повышается — кровопотеря умеренная, если повышения не происходит — массивная.

Клинические симптомы при различной степени кровопотери

Соответствие клинических симптомов разной степени кровопотери представлено в табл. 5-5. Клиническая оценка степени тяжести кровопотери — до сих пор наиболее часто применяемый способ.

Таблица 5-5. Клинические симптомы при различной степени кровопотери

Понятие о геморрагическом шоке

Геморрагический шок — один из видов гиповолемического шока (см. главу 8). Клиническая картина шока может быть при кровопотере 20-30% ОЦК и во многом зависит от исходного состояния больного.

Выделяют три стадии геморрагического шока:

I стадия — компенсированный обратимый шок;

II стадия — декомпенсированный обратимый шок;

III стадия — необратимый шок.

Компенсированный обратимый шок — объём кровопотери, который хорошо восполняется компенсаторно-приспособительными возможностями организма больного.

Декомпенсированный обратимый шок возникает при более глубоких расстройствах кровообращения, спазм артериол уже не может поддерживать центральную гемодинамику, нормальную величину АД. В дальнейшем из-за накопления метаболитов в тканях происходит парез капиллярного русла, развивается децентрализация кровотока.

Необратимый геморрагический шок характеризуется длительной (более 12 ч) неуправляемой артериальной гипотензией, неэффективностью трансфузионной терапии, развитием полиорганной недостаточности.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Оценка тяжести кровопотери в хирургической практике. Часть I

Оценка тяжести состояния пациента при кровотечениях традиционно и, вполне оправданно с патофизиологических позиций, связывается с определением степени кровопотери. Именно острая, подчас – массивная, кровопотеря выделяет патологические процессы, осложненную геморрагией, из череды нозологических форм острой абдоминальной хирургической патологии, требуя проведения максимально быстрых лечебных мероприятий, направленных на спасение жизни больного. Cтепень нарушений гомеостаза, вызванных геморрагией, и адекватность их коррекции определяет принципиальную возможность, сроки и характер неотложного оперативного вмешательства. Диагностика степени кровопотери и определение индивидуальной стратегии заместительной терапии должны решаться хирургами совместно с врачами-реаниматологам, поскольку именно тяжесть постгеморрагического состояния организма является главным фактором, определяющим все дальнейшие лечебно-диагностические мероприятия. Выбор рациональной тактики лечения является прерогативной хирургов с учетом того, что тяжесть кровопотери служит важнейшим прогностическим признаком возникновения летальных исходов.

Так, летальность среди больных, поступивших в состоянии геморрагического шока в стационар с клинической картиной гастродуоденального кровотечения колеблется от 17, 1 до 28, 5% (Schiller et al. , 1970; C. Sugawa et al. , 1990). Кроме того определение тяжести кровотечения имеет важное прогностическое значение в возникновении рецидива гастродуоденального кровотечения: На Согласительной конференции Института Здоровья США (1989) единодушно признано, что ведущим фактором в возникновении рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения является именно величина кровопотери до поступления, по мнению X. Mueller et al. (1994) шок является наиболее информативным признаком в прогнозе рецидива кровотечения и превосходит эндоскопические критерии.

В настоящее время известно более 70 классификаций степени тяжести кровопотери, что само по себе свидетельствует об отсутствии единой концепции в столь актуальном вопросе. На протяжении десятилетий менялись приоритеты в отношении маркеров тяжести кровопотери, что во многом свидетельствует об эволюции взглядов на патогенез постгеморрагических нарушений гомеостаза. Все подходы к оценке тяжести постгеморрагических расстройств, лежащие в основе классификаций тяжести острой кровопотери разделяют на четыре группы: 1) оценка объема циркулирующей крови (ОЦК) и его дефицита по гематологическим параметрам или прямыми методами, 2) инвазивный мониторинг центральной гемодинамики, 3) оценка транспорта кислорода, 4) клиническая оценка тяжести кровопотери.

Оценка объема циркулирующей крови (ОЦК) и его дефицита по гематологическим параметрам или прямыми методами используются для количественной оценки гиповолемии и качества ее коррекции. Многим авторам представлялось особенно важным дифференцированное определение дефицита циркулирующей плазмы и дефицита циркулирующих эритроцитов. При этом на основании дефицита объема циркулирующих эритроцитов (т. н. «истинная анемия») проводилось точное замещение недостающего объема эритроцитов гемотрансфузиями.

А. И. Горбашко (1974, 1982) использовал определение дефицита ОЦК по данным дефицита глобулярного объёма (ГО), выявляемого полиглюкиновым методом, что позволило выделить 3 степени кровопотери:

I степень (легкая) — при дефиците ГО до 20%,

II степень (средняя) – при дефиците ГО от 20 до 30%,

III степень (тяжелая) – при дефиците ГО 30% и более.

Определение глобулярного объёма в свою очередь проводилось по формуле:

ГО = (ОЦП – Ht) / (100-Ht), ОЦП=М х 100/С ,

где М — количество сухого полиглюкина в мг (в 40 мл 6% раствора полиглюкина — 2400 мг сухого вещества), С – концентрация полиглюкина в плазме в мг%, ОЦП — объем циркулирующей плазмы.

П. Г. Брюсов (1997) предлагает свой метод расчета степени кровопотери по дефициту глобулярного объёма в виде формулы:

Vкп=ОЦКд х (ГОд-ГОф) / Год ,

где Vкп – объем кровопотери, ОЦКд – должный ОЦК, Год – глобулярный объем должный, ГОф – глобулярный объем фактический.

Исследование гематокритного числа в динамике позволяет судить о степени постгеморрагической аутогемодилюции, адекватности проведения инфузионной и трансфузионной терапии. Считается, что потеря каждых 500 мл крови сопровождается снижением гематокрита на 5 — 6%, равно как переливание крови пропорционально повышает этот показатель. В качестве одного из быстрых и достоверных методов определения объёма кровопотери на основании показателей гематокрита может быть использован метод Мура (1956):

Объем кровопотери = ОЦКд х ( (Htд – Htф) / Htд,

где Htд — должный гематокрит, Htф-гематокрит фактический.

Тем не менее, абсолютное значение кровопотери и дефицита ОЦК при остром гастродуоденальном кровотечении выявить не удается. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, крайне затруднительно установить исходный показатель ОЦК. Формулы теоретического расчета ОЦК по номограммам (Lorenz, Nadler, Allen, Hooper) дают лишь приблизительные значения, не учитывая конституциональных особенностей данного индивида, степени исходной гиповолемии, возрастных изменений ОЦК (у стариков его значение может варьировать в пределах 10-20% от должного). Во-вторых, перераспределение крови с секвестрацией ее на периферии и параллельно развивающаяся гидремическая реакция, а также начатая на догоспитальном этапе и продолжающаяся в стационаре инфузионная терапия делают ОЦК у каждого конкретного больного величиной весьма вариабельной.

Широко известны (но не широко применяемы в клинике) прямые методы определения ОЦК, основанные на принципах: 1) плазменных индикаторов – красителей, альбумина I131, полиглюкина (Gregersen, 1938; Е. Д. Черникова, 1967; В. Н. Липатов, 1969) ; 2) глобулярных индикаторов – эритроцитов, меченых Cr51, Fe59 и другими изотопами (Н. Н. Чернышева, 1962; А. Г. Караванов, 1969) ; 3) плазменного и глобулярного индикаторов одновременно (Н. А. Яицкий, 2002). Теоретически рассчитаны должные показатели ОЦК, объёма циркулирующей плазмы и эритроцитов, созданы номограммы для определения волемии по гематокриту и массе тела (Жизневский Я. А. , 1994). Используемые лабораторные методы определения величины ОЦК или даже более точный метод интегральной реографии, отражают величину ОЦК лишь в данный момент времени, тогда как достоверно установить истинную величину и, соответственно, объем кровопотери не представляется возможным. Поэтому методы оценки ОЦК и его дефицита в абсолютных значениях в настоящее время представляют интерес скорее для экспериментальной, нежели для клинической медицины.

Инвазивный мониторинг центральной гемодинамики. Простейшим методом инвазивной оценки степени гиповолемии является измерение величины центрального венозного давления (ЦВД). ЦВД отражает взаимодействие между венозным возвратом и насосной функцией правого желудочка. Указывая на адекватность наполнения полостей правого сердца, ЦВД косвенно отражает волемию организма. Следует принимать во внимание то, что на величину ЦВД оказывают влияние не только ОЦК, но и венозный тонус, контрактильность желудочков, функция предсердно-желудочковых клапанов, объем проводимой инфузии. Поэтому, строго говоря, показатель ЦВД не равнозначен показателю венозного возврата, но в большинстве случаев коррелирует с ним.

Тем не менее, по величине ЦВД можно получить ориентировочное представление о кровопотере: при уменьшении ОЦК на 10% ЦВД (в норме 2 – 12 мм водн. ст. ) может не измениться; кровопотеря более 20% ОЦК сопровождается снижением ЦВД на 7 мм водн. ст. Для выявления скрытой гиповолемии при нормальном ЦВД используют измерение при вертикальном положении пациента; снижение ЦВД на 4 – 6 мм водн. ст. указывает на факт гиповолемии.

Показателем, с большей степенью объективности отражающем преднагрузку левого желудочка, а значит, и венозный возврат, является давление заклинивания в легочных капиллярах (ДЗЛК), в норме составляющее 10+4 мм рт. ст. Во многих современных публикация ДЗЛК считается отражением волемии и является обязательной составляющей исследования называемого гемодинамического профиля. Измерение ДЗЛК оказывается незаменимым при необходимости высокой скорости заместительной инфузионной терапии на фоне левожелудочковой недостаточности (например, при кровопотере у стариков). Измерение ДЗЛК проводится прямым методом посредством установки в ветвь легочной артерии через центральный венозный доступ и полости правого сердца катетера Swan-Ganz и соединением его с регистрирующей аппаратурой. Катетер Swan-Ganz может быть использован для измерения сердечного выброса (СВ) по методу болюсной термодилюции. Некоторые современные мониторы (Baxter Vigilance) выполняют автоматическое непрерывное измерение сердечного выброса. Ряд катетеров снабжен оксиметрами, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг кислородной сатурации смешанной венозной крови. Наряду с этим, катетеризация легочной артерии позволяет рассчитать индексы, отражающие работу миокарда, транспорт и потребление кислорода (Malbrain M. et al. , 2005).

Идея комплексной оценки гемодинамического профиля пациента и конечной цели гемодинамики – кислородного транспорта – нашла свое отражение в так называемом структурном подходе к проблеме шока. Предлагаемый подход основан на анализе показателей, представленных в виде двух групп: «давление / кровоток» — ДЗЛК, сердечный выброс (СВ), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) и «транспорт кислорода» — DO2 (доставка кислорода), VO2 (потребление кислорода), концентрация лактата в сыворотке крови. Показатели первой группы описывают ведущие нарушения центральной гемодинамики в данный момент времени в виде так называемых малых гемодинамических профилей. В случае гиповолемического шока определяющим в нарушении центральной гемодинамики будет снижение наполнения желудочков (низкое ДЗЛК), приводящее к уменьшению СВ, что в свою очередь вызывает вазоконстрикцию и увеличение ОПСС (см. табл. ).

Таблица. Динамика основных показателей инвазивного мониторинга гемодинамики при критических состояниях.

Нормальное значение

Острая массивная кровопотеря

Кардиогенный шок

Септический, травматический, панкреатогенный шок

Давление заклинивание в легочных капиллярах (ДЗЛК)

Источник