МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТХВ

Основой химической разведки является индикация отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ, которая осуществляется с помощью средств периодического и непрерывного контроля зараженности ТХВ воздуха, техники, воды, продовольствия, обмундирования и средств индивидуальной защиты личного состава, раненых и больных. На медицинскую службу возлагается индикация ТХВ в воде, продовольствии, медикаментах, предметах медицинского и санитарно-технического имущества с целью предупреждения поражения населения, личного состава, раненых и больных.

Термин «индикация» означает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на качественное обнаружение, количественное определение (установление концентрации и плотности заражения) и идентификацию химической природы ТХВ в различных средах. Индикация ТХВ может проводиться органолептическим, физическим, физико-химическим, химическим, биохимическим, биологическим, фотометрическим или хроматографическим методом.

Исторически первым, когда еще не было приборов для обнаружения химических веществ, возник органолептический методиндикации ТХВ. Органолептический метод основан на использовании зрительного, слухового или обонятельного анализаторов людей. Например, можно услышать глухой звук разрыва химического боеприпаса, увидеть облако на месте его разрыва, обнаружить изменение окраски растительности, мертвых животных и рыб, на местности — капли или мазки жидкости, похожей на ОВ, почувствовать подозрительный запах. Этот метод может быть использован химическими наблюдательными постами, но лишь как вспомогательный, поскольку он недостоверен и субъективен.

Физический и физико-химический методыиндикации основаны на определении некоторых физических свойств ТХВ (например, температуры кипения или плавления, растворимости, удельного веса и др.) или на регистрации изменений физико-химических свойств зараженной среды, возникающих под влиянием ТХВ (изменение электропроводности, преломление света). Физический метод можно применять только при определении констант химически чистого вещества. Физико-химический метод положен в основу работы автоматических газосигнализаторов и газоопределителей. Эти приборы позволяют вести постоянное наблюдение за воздухом и быстро сигнализировать о заражении ТХВ.

Основными методами индикации ТХВ в настоящее время являются химический и биохимический методы. Они положены в основу работы приборов химической разведки, полевых и базовых лабораторий.

Химический метод основанна способности ТХВ при взаимодействии с определенным реактивом давать осадочные или цветовые реакции. Эти реакции должны обеспечивать обнаружение ТХВ в концентрациях, не опасных для здоровья людей, т.е. должны быть высокочувствительными и, по возможности, специфичными.

Необходимость обнаружения незначительных количеств ТХВ в воздухе и воде достигается применением адсорбентов и органических растворителей, с помощью которых ТХВ извлекается их анализируемой пробы, а затем подвергается концентрированию.

Специфичность реакции определяется способностью реактива взаимодействовать только с одним определенным ТХВ или определенной группой веществ, сходных по химической структуре и свойствам. В первом случае — это специфические реактивы, во втором — групповые. Большинство известных реактивов являются групповыми. Они используются для установления наличия ТХВ и степени заражения ими среды.

Химическую индикацию ТХВ осуществляют путем реакции на бумаге (индикаторные бумажки), адсорбенте или в растворах.

При выполнении реакции на бумаге используют такие реактивы, которые при взаимодействии с ТХВ вызывают изменение цвета индикаторной бумаги. При просасывании зараженного воздуха через индикаторную трубку ТХВ поглощается адсорбентом, концентрируется в нем, а затем реагирует с реактивом с образованием окрашенных соединений. Это позволяет определять с помощью индикаторных трубок такие концентрации ТХВ, которые нельзя обнаружить другими способами.

При выполнении индикации в растворах ТХВ предварительно извлекается из зараженного материала, а затем переводится в растворитель, в котором и происходит взаимодействие ТХВ со специфическим реактивом. В зависимости от исследуемого материала, типа ТХВ и реактива в качестве растворителя используют воду или органические соединения, чаще всего — этиловый спирт или петролейный эфир.

Биохимический методиндикации основан на способности некоторых ТХВ нарушать деятельность ряда ферментов. Практическое значение имеет холинэстеразная реакция для определения фосфорорганических соединений (ФОС). ФОС угнетают активность холинэстеразы — фермента, гидролизующего ацетилхолин. Это свойство ФОС и используется для индикации. Стандартный препарат холинэстеразы подвергают воздействию вещества с исследуемого объекта, а затем по изменению цвета индикатора сопоставляют время гидролиза ферментом определенного количества ацетилхолина в опыте и контроле. Главным преимуществом биохимического метода индикации является его высокая чувствительность. Например, в воздухе ФОС определяются в концентрации 0,0000005 мг/л.

Биологический методиндикации основан на наблюдении за развитием патофизиологических и патологоанатомических изменений у лабораторных животных, зараженных ТХВ. Этот метод лежит в основе токсикологического контроля и имеет большое значение для индикации новых ТХВ или токсикантов веществ, которые нельзя определить с помощью табельных индикационных химических приборов. Индикация биологическим методом осуществляется достаточно длительное время и требует специальной подготовки персонала и наличия лабораторных животных, в связи с чем его используют главным образом в санитарно-эпидемиологических учреждениях.

В основе фотометрического методалежит определение оптической плотности различных химических веществ, по изменению которой и определяется концентрация ТХВ. Для измерения светопоглощения используются фотометры и спектрофотометры, в основе работы которых лежит закон поглощения света окрашенными растворами (закон Ламберта- Бера).

Обычно для фотометрии используют область, в которой идет наибольшее поглощение света. Причем для аналитических целей пригодны только те цветовые реакции, в ходе которых развивается окраска, пропорциональная концентрации исследуемого вещества. Например, этими методами можно определить концентрацию карбоксигемоглобина в крови.

Хроматографический методоснован на разделении веществ по зонам их максимальной концентрации и определении их количества в различных фракциях. В практике нашли применение различные виды хроматографии: бумажная, тонкослойная, жидкостная, газожидкостная и др. Эти методы являются весьма перспективными, так как позволяют определить содержание различных химических веществ в исследуемых объектах в самых малых количествах.

Источник

ИНДИКАЦИЯ (ОБНАРУЖЕНИЕ) ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Методы индикации ОВ: органолептический, биологический, химический и биохимический.

Органолептический метод. Некоторые ОВ можно определить по запаху. VX имеют запах тухлых яиц, зарин — слабый фруктовый запах (нюхать не рекомендуется, так как может развиться тяжелое отравление), сернистый иприт — горчицы, люизит — слабый запах герани, фосген и дифосген — прелого сена или гниющих яблок, синильная кислота — горького миндаля, хлорацетофенон — черемухи, хлорциан и хлорпикрин — цветочного одеколона.

Биологический метод. Исследуемыми материалами или экстрактами из этих материалов воздействуют на животных и по признакам поражения определяют вид отравляющего вещества. Исследуемую воду, продукты или экстракты из продуктов дают животным или вводят им в желудок через зонд, закапывают в глаза, наносят на кожу, вводят подкожно или внутримышечно. По клинической картине поражения и результатам вскрытия определяют вид ОВ, яда.

Химические и биохимические методы. Полевые средства и приборы для индикации ОВ: индикаторная пленка АП-1, войсковой прибор химической разведки ВПХР, прибор химической разведки для медицинской и ветеринарной служб ПХР-МВ, медицинский прибор химической разведки МПХР, медицинская полевая химическая лаборатория МПХЛ, автоматический газосигнализационный прибор ГСП и др.

АП-1 — желтая лента на клеевой основе, приклеивается к рукаву на предплечье. Используется для определения в воздухе аэрозолей VX. Появление на ленте сине-зеленых пятен указывает на попадание на ленту аэрозолей VX.

ВПХР. Используется для определения концентрации ОВ в воздухе. В комплект прибора входят корпус с крышкой и ремнем, ручной поршневый насос, бумажные кассеты с промаркированными индикаторными трубками, насадки к насосу, противодымные фильтры, защитные колпачки, электрический фонарь, грелка с нагревательными патронами, лопатка для отбора зараженных проб, инструкция по работе с прибором, инструкция по определению ФОБ.

ПХР-МВ. Используется для определения ОВ в воздухе и качественного определения ОВ и ядов в воде и пищевых продуктах. В комплект прибора входят корпус с крышкой и ремнем, ручной поршневый насос, бумажные кассеты с промаркированными индикаторными трубками, бумажные кассеты с ампульными реактивами на иприт, алкалоиды и толуол; матерчатая кассета с химическими реактивами, пробирками, склянками Дрокселя, пипетками для анализа воды, защитными патронами для индикаторных трубок; горючие таблетки в пробирках, держатели и подвесы для пробирок, активированный селикагель (наполнитель)

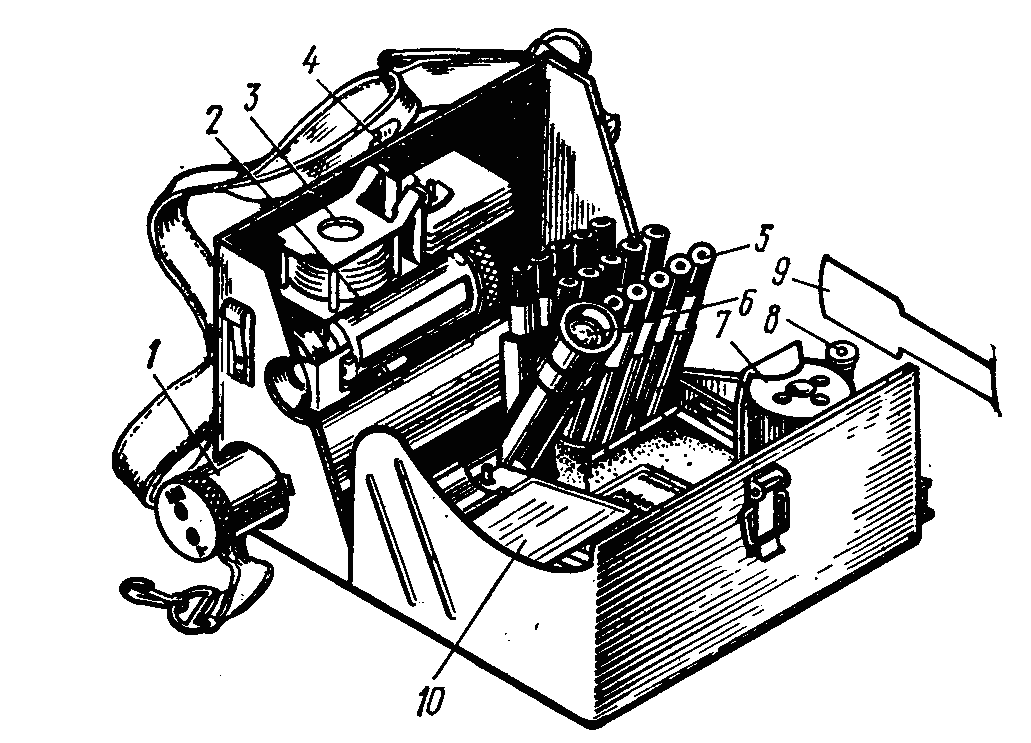

Прибор химической разведки, медико-ветеринарный (ПХР-МВ):

1 — металлическая коробка; 2 — крышка; 3 — ручной насос;

4 — индикаторные трубки в бумажных кассетах;

5 — химические реактивы в матерчатой кассете; 6 — склянка для пробы воды; 7 — склянка для суховоздушной экстракции; 8 — ремень

в трубках, надфиль для вскрытия ампул с реактивами, банка для суховоздушной экстракции ОВ из сыпучих продуктов и анализа на зараженность их отравляющими веществами, лопатка для отбора проб, ножницы и пинцет, банка с пробирками для забора проб на зараженность бактериальными средствами (БС), конверт с бланками донесений, бумага парафинированная, лейкопластырь, мешочки полиэтиленовые для проб, карандаш, инструкция по эксплуатации, паспорт на прибор.

Индикация ОВ в воздухе проводится так же, как и ВПХР.

МПХР. Используется для количественного определения концентрации ОВ в воздухе и качественного определения ОВ в воде и пище. Определение ОВ в воздухе, пробах воды и пищевых продуктах проводится так же, как и ПХР-МВ. Запас реактивов рас- читан на проведение 20 анализов воды и пищи. Групповой комплект пополнения ГК МПХР содержит запас реактивов для проведения 100 качественных анализов.

МПХЛ. Предназначена для качественного и количественного определения ОВ и ядов в воде и пищевых продуктах, контроля за полнотой дегазации воды, продовольствия, медицинского имущества. Состоит из дюралюминиевого корпуса, в котором находятся выдвижные ящики с индикаторными трубками, поршневой насос и прочее имущество для определения ОВ в воздухе, лабораторное имущество, химические и биохимические реактивы для количественного определения ОВ и ядов в пищевых продуктах и медицинском имуществе. Запас реактивов рассчитан на проведение 120 анализов. Для проведения анализов необходимы запасы воды и спирта по 1,5 л каждого и лабораторные белые мыши для биопробы. Имеется запасной комплект для пополнения запаса реактивов МПХЛ. МПХЛ оснащаются центры государственного санитарного надзора.

ГСП. Используется для непрерывного контроля воздуха с целью обнаружения ОВ. Внутри ГСП установлен барабан с движущейся индикаторной лентой, смачиваемой реактивами. Воздух непрерывно прокачивается через прибор. При попадании ОВ на ленту она меняет окраску, что регистрируется фотоэлементом, включающим звуковую и световую сигнализацию. Может использоваться стационарно и устанавливаться на подвижную технику.

Для проведения индикации отбирают пробы воды, продуктов, медикаментов. Пробы воды должны составлять не менее 1,5-2 л, жидких пищевых продуктов и свежих овощей — не менее 500 г, твердых и сыпучих продуктов — не менее 100 г, фасованных и штучных продуктов весом не менее 500 г — поштучно, порошкообразных и таблетированных медикаментов без упаковки — не менее 10 г. Из водоисточников пробы воды берут из поверхностного и придонного слоев, с глубины не более 30 см от поверхности и не выше 30 см от дна. Из мешков с сыпучими продуктами пробы берут с поверхностного слоя на глубину до 3 см. Пробы мяса, рыбы, хлеба и других плотных продуктов берут на глубине до 1 см в подозрительных на заражение местах. Пробы сухарей, макарон и других пористых продуктов берут на глубине до 10 см. Пробы жидких продуктов берут с поверхностного слоя на глубине до 5 см. Пробы порошкообразных и таблетированных медикаментов без упаковки берут на глубине до 1,5 см.

Пробы должны быть герметично упакованы, опечатаны, пронумерованы и направляться с сопроводительными документами. В сопроводительном документе (акте отбора проб) должны указывать: куда направляется проба, кем отобрана проба и кому сообщить результат исследования; номер пробы, название продукта, масса пробы, место, дата и время отбора пробы, результаты предварительного анализа, если его делали; цель направления пробы на анализ. Сопроводительный документ (акт отбора проб) должен быть подписан должностными лицами, принимавшими участие в отборе проб, и утвержден руководителем и печатью учреждения, в котором отобраны пробы. Акт отбора проб продуктов и медикаментов оформляется в 2 экземплярах. Первый экземпляр направляется с пробами в лабораторию, второй остается в учреждении и служит основанием для списания с учета отобранных в пробу продуктов, медикаментов.

Источник

4. Методы обнаружения химически опасных и отравляющих веществ

Обнаружение отравляющих веществ в воздухе, на местности, технике и других объектах производится при помощи приборов или путем взятия проб и последующего анализа их в химической лаборатории. Работа приборов химической разведки осуществляется на основе химического или полупроводникового метода обнаружения химически опасных и отравляющих веществ.

Химический методиндикации заключается в том, что при взаимодействии химически опасных или отравляющих веществ с реактивом меняется его цвет (ВПХР, НП-3М, УГ-2, УПГК, КХК-2, ИСХК). В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип вещества и примерную его концентрацию в воздухе.

Электрохимический методоснован на том, что под воздействием химически опасных веществ возникает ток в электролитической ячейке (Колион-701, АНКАТ-7631М). Анализируемый воздух с помощью побудителя расхода прокачивается через электрохимический детектор гальванического типа, в котором генерируется электрический ток. Сила тока на выходе прямо пропорциональна концентрации ХОВ в воздухе.

Фотоионизационный методоснован на ионизации молекул излучением источника вакуумного ультрафиолета ВУФ (Колион-1). Воздух с помощью побудителя расхода прокачивается через детектор, где анализируемое вещество ионизируется от лампы тлеющего разряда. Заряженные частицы под воздействием приложенного к электродам напряжения перемещаются в ионизационной камере детектора, формируя токовый сигнал, пропорциональный концентрации вещества.

Полупроводниковый методоснован на изменении сопротивления газочувствительного полупроводника при контакте его с молекулами обнаруженных газов.

5. Подготовка к работе и работа с войсковым прибором химическойразведки (впхр)

Войсковой прибор химической разведки предназначен для определения в воздухе, на местности, технике отравляющих веществ (зарина, зомана, V-газов, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана).

Принцип работы прибора ВПХР заключается в следующем: при прокачивании ручным поршневым насосом зараженного воздуха через индикаторные трубки в них происходит изменение окраски наполнителя под действием отравляющих веществ. По изменению окраски наполнителя и её интенсивности или времени перехода окраски судят о наличии отравляющего вещества и его примерной концентрации.

В состав комплекта прибора (рис. 7) входят насос, бумажные кассеты с индикаторными трубками, насадка к насосу, противодымные фильтры, защитные колпачки, электрофонарь, грелка и пятнадцать патронов к ней, лопаточка, памятка по работе с прибором, инструкция по эксплуатации прибора, плечевой ремень.

Насос поршневой служит для прокачивания исследуемого воздуха через индикаторные трубки. В ручке насоса размещены ампуловскрыватели, служащие для разбивания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. В головке насоса размещены нож для надреза концов индикаторных трубок, гнездо для установки индикаторной трубки. На торце головки имеются два глухих отверстия для обламывания концов трубок.

Рис. 7. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР):

1 – ручной насос; 2 – насадка к насосу; 3 – защитные колпачки;

4 – противодымные фильтры; 5 – патроны грелки; 6 – электрический

фонарь; 7 – грелка; 8 – штырь; 9 – лопаточка; 10 – бумажные

кассеты с индикаторными трубками.

Насадка к насосу предназначена для работы с прибором в дыму, при определении отравляющих веществ на почве, технике, одежде и других предметах, а также при определении ОВ в почве и сыпучих материалах.

Индикаторные трубкипредназначены для определения ОВ и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и ампулы с реактивами. Индикаторные трубки маркированы цветными кольцами и уложены в бумажные кассеты по 10 шт. На лицевой стороне кассеты дан цветной эталон окраски и указан порядок работы с трубками.

В комплект прибора входят три вида индикаторных трубок:

для определения ОВ типа зоман, зарин, V-газов – с одним красным кольцом и красной точкой;

для определения ОВ типа фосген, дифосген, синильной кислоты и хлорциана – с тремя зелеными кольцами;

для определения ОВ типа иприт – с одним желтым кольцом.

Противодымные фильтры состоят из одного слоя фильтрующего материала (картона) и нескольких слоев капроновой ткани. Фильтры используются для определения ОВ в дыму или воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также для определения ОВ в почве или сыпучих материалах.

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения каплями стойких ОВ и для помещения проб почвы и сыпучих материалов.

Электрофонарь применяется ночью для наблюдения за изменением окраски индикаторных трубок.

Грелка служит для подогрева индикаторных трубок при пониженной температуре окружающего воздуха.

Патрон грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором. На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху прокладкой из фильтровальной бумаги.

Подготовка к работе.

При подготовке прибора к работе необходимо сделать внешний осмотр, проверить наличие в приборе всех предметов и убедиться в их исправности, разместить кассеты с индикаторными трубками в следующем порядке: сверху трубки с красным кольцом и точкой, затем трубки с тремя зелеными кольцами, внизу – трубки с желтым кольцом. Необходимо также убедиться, что не истек срок годности индикаторных трубок.

Порядок работы с прибором.

1. Определение отравляющих веществ в воздухе.Обследовать воздух индикаторными трубками необходимо в следующем порядке. В первую очередь определяют пары ОВ нервно-паралитического действия индикаторными трубками с красным кольцом и точкой. Независимо от полученных показаний при содержании ОВ нервно-паралитического действия определяют наличие в воздухе нестойких ОВ (фосген, синильная кислота, хлорциан) с помощью индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами. Затем определяют наличие в воздухе паров иприта индикаторной трубкой с одним желтым кольцом.

Порядок работы с трубками, имеющими одно красное кольцо и точку (на зарин, зоман, V-газы).Необходимо взять две индикаторные трубки. С помощью ножа на головке насоса надрезать, а затем отломить концы индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателем с красной чертой и точкой, разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв трубки за верхние концы, энергично встряхнуть их 2–3 раза. Одну из трубок (опытную) немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5–6 качаний), через вторую (контрольную) воздух не прокачивается, и она устанавливается в штатив корпуса прибора.

Затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок и после встряхивания их наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на опасную концентрацию ОВ. Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя появится одновременно с контрольной, то это указывает на отсутствие ОВ или малую его концентрацию. В этом случае определение ОВ в воздухе повторяют, но вместо 5–6 делают 50–60 качаний насосом и нижние ампулы разбивают после 2–3-минутной выдержки. Положительные показания в этом случае свидетельствуют о практически безопасных концентрациях ОВ.

Если желтая окраска в трубках образуется сразу после разбивания ампул, то это свидетельствует о наличии в воздухе паров кислых веществ. В таком случае определение ОВ необходимо производить с использованием противодымного фильтра, т.е. так же, как при работе в дыму. Эту особенность трубок можно использовать при определении кислых химически опасных веществ, таких, как хлор, окислы азота и др.

Порядок работы с трубками, имеющими три зеленых кольца (на фосген, дифосген, хлорциан, синильную кислоту). Необходимо вскрыть трубку, разбить в ней ампулу, пользуясь ампуловскрывателем с тремя зелеными чертами, вставить немаркированным концом в гнездо насоса и сделать 10–15 качаний. После этого вынуть трубку из насоса, сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на лицевой стороне кассеты.

Порядок работы с трубками, имеющими желтое кольцо (на иприт). Необходимо вскрыть трубку, вставить в насос, прокачать воздух (60 качаний) насосом, вынуть трубку из насоса и по истечении 1 мин сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете для индикаторных трубок с одним желтым кольцом.

2. Определение ОВ в дыму.При определении ОВ в дыму необходимо: поместить трубку в гнездо насоса; достать из прибора насадку и закрепить в ней противодымный фильтр; навернуть насадку на резьбу головки насоса; сделать соответствующее количество качаний насосом; снять насадку; вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение ОВ.

3. Определение ОВ в почве и сыпучих материалах. Для обнаружения ОВ в почве и сыпучих материалах готовят и вставляют в насос соответствующую индикаторную трубку, навертывают насадку, вставляют колпачок, затем лопаткой берут пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала и насыпают ее в воронку колпачка до краев. Воронку накрывают противодымным фильтром и закрепляют прижимным кольцом. После этого через индикаторную трубку прокачивают воздух (до 120 качаний насоса), выбрасывают защитный колпачок вместе с пробой и противодымным фильтром. Отвинтив насадку, вынимают индикаторную трубку и определяют присутствие ОВ.

4. Определение ОВ при низких температурах.

Оттаивание трубок с красным кольцом и точкой производится при температуре окружающей среды 0 °С и ниже в течение 0,5–3 мин до их вскрытия. После прокачивания воздуха следует подогреть обе трубки в грелке в течение 1 мин, затем разбить нижние ампулы трубок, одновременно встряхнуть и наблюдать за изменением окраски наполнителя.

Трубки с одним желтым кольцом при температуре окружающей среды +15°С и ниже подогреваются в течение 1–2 мин до и после прокачивания через них зараженного воздуха.

В случае сомнительных показаний трубок с тремя зелеными кольцами (главным образом при определении синильной кислоты в воздухе при пониженных температурах) необходимо повторить измерения с использованием грелки, для чего трубку после прокачивания воздуха поместить в грелку.

Источник