- Способы определения основного обмена физиология

- 1.Обмен веществ и энергии, методы определения.

- 2.Синаптические потенциалы.

- 1. Основной обмен, физиологическое значение, факторы, определяющие его интенсивность.

- 2.Основной обмен, условия определения основного обмена, факторы, влияющие на его величину.

- 3.Потенциал действия и его фазы. Ионные механизмы возбуждения, Изменения проницаемости клеточной мембраны при возбуждении.

Способы определения основного обмена физиология

Под основным обменом понимают минимальный уровень энергозатрат, необходимых для поддержания жизнедеятельности организма в условиях относительно полного физического, эмоционального и психического покоя. В состоянии относительного покоя энергия затрачивается на осуществление функций нервной системы, постоянно идущий синтез веществ, работу ионных насосов, поддержание температуры тела, деятельность дыхательной мускулатуры, гладких мышц, работу сердца и почек.

Энергозатраты организма возрастают при физической и умственной работе, психоэмоциональном напряжении, после приема пищи, при понижении температуры среды. Для того, чтобы исключить влияние перечисленных факторов на величину энергозатрат, определение основного обмена проводят в стандартных строго контролируемых условиях: утром, в положении лежа, при максимальном расслаблении мышц, в состоянии бодрствования, в условиях температурного комфорта (около 22 °С), натощак (через 12—14 ч после приема пищи). Полученные в таких условиях величины основного обмена характеризуют исходный «базальный» уровень энергозатрат организма.

Для взрослого человека среднее значение величины основного обмена равно 1 ккал/кг/ч (4,19 кДж). Следовательно, для взрослого мужчины массой 70 кг величина энергозатрат составляет около 1700 ккал/сут (7117 кДж), для женщин — около 1500 ккал/сут. Интенсивность основного обмена тесно связана с размерами поверхности тела, что обусловлено прямой зависимостью величины отдачи тепла от площади поверхности тела. У теплокровных организмов, имеющих разные размеры тела, с 1 м2 поверхности тела в окружающую среду рассеивается одинаковое количество тепла. На этом основании сформулирован закон поверхности тела, согласно которому энергетические затраты теплокровного организма пропорциональны величине поверхности тела.

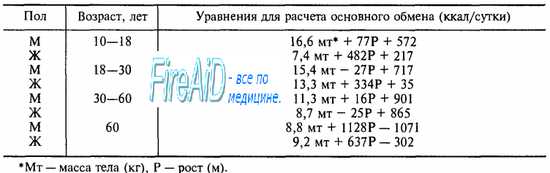

Таблица 12.4. Уравнения для расчета величины основного обмена.

Величины основного обмена определяют методами прямой или непрямой калориметрии. Его должные величины можно рассчитать по уравнениям с учетом пола, возраста, роста и массы тела (табл. 12.4).

Нормальные величины основного обмена у взрослого человека можно рассчитать также по формуле Дрейера:

где W —масса тела (г), А —возраст, К —константа (0,1015 для мужчин и 0,1129 — для женщин).

Величина основного обмена зависит от соотношения в организме процессов анаболизма и катаболизма. Преобладание в детском возрасте процессов анаболической направленности в обмене веществ над процессами катаболизма обусловливает более высокие значения величин основного обмена у детей (1,8 и 1,3 ккал/кг/ч у детей 7 и 12 лет соответственно) по сравнению со взрослыми людьми (1 ккал/кг/ч), у которых уравновешены в состоянии здоровья процессы анаболизма и катаболизма.

Так как показатели теплопродукции, артериального давления и пульса взаимосвязаны, то можно рассчитать величину основного обмена и его отклонения от нормы по следующей формуле:

ПО = 0,75 • (ЧСС + ПД • 0,74) — 72,

где ПО — процент отклонения от нормы, ЧСС — частота сердечных сокращений, ПД — пульсовое давление.

Для каждой возрастной группы людей установлены и приняты в качестве стандартов величины основного обмена. Это дает возможность при необходимости измерить его величину у человека и сравнить полученные у него показатели с нормативными. Отклонение величины основного обмена от стандартной не более чем на +10 % считается в пределах нормы. Более значительные отклонения основного обмена могут служить диагностическими признаками таких состояний организма, как нарушение функции щитовидной железы; выздоровление после тяжелых и длительных заболеваний, сопровождающееся активацией метаболических процессов; интоксикация и шок, сопровождающиеся угнетением метаболизма.

Интенсивность основного обмена в различных органах и тканях неодинакова. По мере уменьшения энерготрат в покое их можно расположить в таком порядке: внутренние органы—мышцы—жировая ткань.

Источник

1.Обмен веществ и энергии, методы определения.

Обмен веществ и энергии, или метаболизм,— совокупность химических и физических превращений веществ и энергии, происходящих в живом организме и обеспечивающих его жизнедеятельность. Обмен веществ и энергии составляет единое целое и подчиняется закону сохранения материи и энергии.

Обмен веществ складывается из процессов ассимиляции и диссимиляции. Ассимиляция (анаболизм) — процесс усвоения организмом веществ, при котором расходуется энергия. Диссимиляция (катаболизм) — процесс распада сложных органических соединений, протекающий с высвобождением энергии.

Единственным источником энергии для организма человека является окисление органических веществ, поступающих с пищей. При расщеплении пищевых продуктов до конечных элементов — углекислого газа и воды,— выделяется энергия, часть которой переходит в механическую работу, выполняемую мышцами, другая часть используется для синтеза более сложных соединений или накапливается в специальных макроэргических соединениях.

Макроэргическими соединениями называют вещества, расщепление которых сопровождается выделением большого количества энергии. В организме человека роль макроэргических соединений выполняют аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и креатинфосфат (КФ).

— метод прямой калориметрии (в камере калориметрической, по стенам трубы с водой. Человек что-то делает и выделяется энергия)

— метод непрямой энергометрии (определение хим. Состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха)

— метод алиментарной энергометрии (взвешиваться каждый день в одинаковы условия утром натощак)

2.Синаптические потенциалы.

Различают два вида постсинаптических потенциалов: возбуждающий и тормозный. Первый проявляется в виде локальной деполяризации мембраны в месте действия медиатора, а второй — в виде локальной гиперполяризации. Возбуждающий потенциал служит основой для генерации потенциала действияи передачинервного импульсаот одной клетки к другой, а тормозный, напротив, затрудняет возникновение потенциала действия и передачу импульсов.

Амплитуда и длительность синаптических потенциалов находятся под контролем внутриклеточных процессов и внешних воздействий. Снижение амплитуды возбуждающих синаптических потенциалов в определенных типах синапсов лежит в основе некоторых болезней человека (например, миастении, паркинсонизма).

1. Основной обмен, физиологическое значение, факторы, определяющие его интенсивность.

Основной обмен — минимальное количество энергии, необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности организма в состоянии полного покоя при исключении всех внутренних и внешних влияний, которые могли бы повысить уровень обменных процессов. Основной обмен веществ определяют утром натощак (через 12—14 ч после последнего приема пищи), в положении лежа на спине, при полном расслаблении мышц, в условиях температурного комфорта (18—20° С). Выражается основной обмен количеством энергии, выделенной организмом (кДж/сут).

В состоянии полного физического и психического покоя организм расходует энергию на: 1) постоянно совершающиеся химические процессы; 2) механическую работу, выполняемую отдельными органами (сердце, дыхательные мышцы, кровеносные сосуды, кишечник и др.); 3) постоянную деятельность железисто-секреторного аппарата.

Факторы, влияющие на основной обмен

Основной обмен веществ зависит от возраста, роста, массы тела, пола. Самый интенсивный основной обмен веществ в расчете на 1 кг массы тела отмечается у детей. С увеличением массы тела усиливается основной обмен веществ. Средняя величина основного обмена веществ у здорового человека равна приблизительно 4,2 кДж (1 ккал) в 1 ч на 1 кг массы тела.

По расходу энергии в состоянии покоя ткани организма неоднородны. Более активно расходуют энергию внутренние органы, менее активно — мышечная ткань.

Интенсивность основного обмена веществ в жировой ткани в 3 раза ниже, чем в остальной клеточной массе организма. Худые люди производят больше тепла на 1 кг массы тела, чем полные.

У женщин основной обмен веществ ниже, чем у мужчин. Это связано с тем, что у женщин меньше масса и поверхность тела. Согласно правилу Рубнера основной обмен веществ приблизительно пропорционален поверхности тела.

Отмечены сезонные колебания величины основного обмена веществ – повышение его весной и снижение зимой. Мышечная деятельность вызывает повышение обмена веществ пропорционально тяжести выполняемой работы.

К значительным изменениям основного обмена приводят нарушения функций органов и систем организма. При повышенной функции щитовидной железы, малярии, брюшном тифе, туберкулезе, сопровождающихся лихорадкой, основной обмен веществ усиливается.

Источник

2.Основной обмен, условия определения основного обмена, факторы, влияющие на его величину.

Основной обмен- энергозатраты связаны с поддержанием минимально необходимого для жизни клеток уровня окислительных процессов и с деятельностью постоянно работающих органов и систем — дыхательной мускулатуры, сердца, почек, печени. Некоторая часть энергозатрат в условиях основного обмена связана с поддержанием мышечного тонуса. Освобождение в ходе всех этих процессов тепловой энергии обеспечивает ту теплопродукцию, которая необходима для поддержания температуры тела на постоянном уровне, как правило, превышающем температуру внешней среды.

Условия определения основного обмена: обследуемый должен находиться

1) в состоянии мышечного покоя (положение лежа с расслабленной мускулатурой), не подвергаясь раздражениям, вызывающим эмоциональное напряжение;

2) натощак, т. е. через 12— 16 ч после приема пищи;

3) при внешней температуре «комфорта» (18—20 °С), не вызывающей ощущения холода или жары.

Основной обмен определяют в состоянии бодрствования. Во время сна уровень окислительных процессов и, следовательно, энергетических затрат организма на 8—10 % ниже, чем в состоянии покоя при бодрствовании.

Методы определения основного обмена:

Прямая, непрямая калориметрия;

По уравнениям с учетом пола, возраста, роста, массы тела с помощью специальных таблиц.

Нормальные величины основного обмена человека. Величину основного обмена обычно выражают количеством тепла в килоджоулях (килокалориях) на 1 кг массы тела или на 1 м2 поверхности тела за 1 ч или за одни сутки.

Для мужчины среднего возраста (примерно 35 лет), среднего роста (примерно 165 см) и со средней массой тела (примерно 70 кг) основной обмен равен 4,19 кДж (1 ккал) на 1 кг массы тела в час, или 7117 кДж (1700 ккал) в сутки, для женщин около 15ОО ккал/сут. У женщин на 5-1О% ниже, чем у мужчин. У детей выше, чем у взрослых. У стариков ниже на 1О-15%. .

3.Потенциал действия и его фазы. Ионные механизмы возбуждения, Изменения проницаемости клеточной мембраны при возбуждении.

Потенциал действия — это кратковременное изменение разности потенциала между наружной и внутренней поверхностями мембраны (или между двумя точками ткани), возникающее в момент возбуждения. При регистрации потенциала действия с помощью микроэлектродной техники наблюдается типичный пикообразный потенциал. В нем выделяют следующие фазы или компоненты:

Локальный ответ — начальный этап деполяризации.

Фазу деполяризации — быстрое снижение мембранного потенциала до нуля и перезарядка мембраны (реверсия, или овершут).

Фазу реполяризации — восстановление исходного уровня мембранного потенциала; в ней выделяют фазу быстрой реполяризации и фазу медленной реполяризации, в свою очередь, фаза медленной реполяризации представлена следовыми процессами (потенциалами):следовая негативность (следовая деполяризация) и следовая позитивность (следовая гиперполяризация). Амплитудно-временные характеристики потенциала действия нерва, скелетной мышцы таковы: амплитуда потенциала действия 140-150 мВ; длительность пика потенциала действия (фаза деполяризации + фаза реполяризации) составляет 1-2 мс, длительность следовых потенциалов — 10-50 мс. Форма потенциала действия (при внутриклеточном отведении) зависит от вида возбудимой ткани: у аксона нейрона, скелетной мышцы — пикообразные потенциалы, у гладких мышц в одних случаях пикообразные, в других — платообразные (например, потенциал действия гладких мышц матки беременной женщины — платообразный, а длительность его составляет почти 1 минуту). У сердечной мышцы потенциал действия имеет платообразную форму.

Во внеклеточной жидкости высока концентрация ионов натрия и хлора, во внутриклеточной жидкости – ионов калия и органических соединений. В состоянии относительного физиологического покоя клеточная мембрана хорошо проницаема для катионов калия, чуть хуже для анионов хлора, практически непроницаема для катионов натрия и совершенно непроницаема для анионов органических соединений. В покое ионы калия без затрат энергии выходят в область меньшей концентрации (на наружную поверхность клеточной мембраны), неся с собой положительный заряд.

Ионы хлора проникают внутрь клетки, неся отрицательный заряд. Ионы натрия продолжают оставаться на наружной поверхности мембраны, еще больше усиливая положительный заряд.

Ионный механизм возбуждения:

В основе потенциала действия лежат последовательно развивающиеся во времени изменения ионной проницаемости клеточной мембраны. При действии на клетку раздражителя проницаемость мембраны для ионов Na+ резко повышается за счет активации натриевых каналов. При этом ионы Na+ по концентрационному градиенту интенсивно перемещаются извне-во внутриклеточное пространство. Вхождению ионов Na+ в клетку способствует и электростатическое взаимодействие. В итоге проницаемость мембраны для Na+ становится в 20 раз больше проницаемости для ионов К+.

Поскольку поток Na+ в клетку начинает превышать калиевый ток из клетки, то происходит постепенное снижение потенциала покоя, приводящее к реверсии — изменению знака мембранного потенциала. При этом внутренняя поверхность мембраны становится положительной по отношению к ее внешней поверхности. Указанные изменения мембранного потенциала соответствуют восходящей фазе потенциала действия (фазе деполяризации). Мембрана характеризуется повышенной проницаемостью для ионов Na+ лишь очень короткое время 0.2 — 0.5 мс. После этого проницаемость мембраны для ионов Na+ вновь понижается, а для К+ возрастает. В результате поток Na+ внутрь клетки резко ослабляется, а ток К+ из клетки усиливается. В течение потенциала действия в клетку поступает значительное количество Na+, а ионы К+ покидают клетку. Восстановление клеточного ионного баланса осуществляется благодаря работе Na+, К+ — АТФазного насоса, активность которого возрастает при повышении внутренней концентрации ионов Na+ и увеличении внешней концентрации ионов К+.

Благодаря работе ионного насоса и изменению проницаемости мембраны для Na+ и К+ первоначальная их концентрация во внутри — и внеклеточном пространстве постепенно восстанавливается.Итогом этих процессов и является реполяризация мембраны: внутреннее содержимое клетки вновь приобретает отрицательный заряд по отношению к внешней поверхности мембраны.

Источник