Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

Строительство гидротехнических сооружений отличается по сравнению со строительством других промышленных сооружений выполнением больших объемов земляных работ, которые в свою очередь определяют достаточно высокую стоимость и длительные сроки строительства.

Определение объемов работ по сооружениям выполняется как на стадии проектирования, так и в процессе строительства. Казалось бы, процесс подсчета объемов работ по различным сооружением довольно прост и не требует значительной математической подготовки. Однако, как проектировщики-гидротехники, так и строители сталкиваются здесь с различными трудностями. Во-первых, это связано с многообразием архитектурных форм различных сооружений, среди которых довольно часто встречаются криволинейные поверхности нетрадиционной формы. Во-вторых, приходится сталкиваться с различными подходами и методами при определении объёмов земляных работ для различных сооружений. Зачастую, выбор метода расчета может занять у проектировщика достаточно много времени. И, наконец, сама процедура определения объёмов работ достаточно трудоёмкая, требует существенной деталировки объектов и кропотливой их обработки.

Необходимо отметить, что качественное определение объёмов земляных работ, особенно временных, устраиваемых в период выполнения строительно-монтажных работ, является важным элементом технологического проектирования. Достоверность результатов расчета может существенно повлиять на выбор решения о способах производства работ, комплексной механизации и организации земляных работ по различным сооружениям, другими словами — на технико-экономические показатели производства.

Подсчёт объёмов земляных работ должен производиться в соответствии с указаниями нормативных документов (СНиПов) и с учётом классификации грунтов по трудности разработке. Следует отметить, что при расчете объёмов земляных работ объёмы грунтов всегда определяются в плотном теле, т.е. при плотности их естественного залегания. Общий объём работ по сооружениям представляет собой сумму из объемов основных и дополнительных работ.

В состав объемов основных работ включаются все объёмы работ, определяемые конструкцией сооружения и его отдельных частей. В дополнительных — учитываются объёмы работ, без выполнения которых процесс производства основных видов работ становится невозможным (съезды и выезды из котлована, уширения для проезда и разворота транспорта, различные перемычки, подсыпки и т.д.).

Способы определения объемов земляных работ

Выбор способа подсчета объемов земляных работ зависит в основном от вида сооружения, рельефа местности и требуемой точности расчетов.Всё многообразие методов и способов расчёта объемов работ предполагает знание основных плановых размеров сооружений, глубину заложения и крутизну откосов, а также принятые решения о методах выполнения основных производственных процессов.

Существуют различные способы определения объёмов земляных работ — аналитический, графический и графоаналитический (комбинированный).

В случае применения аналитического способа расчёта необходимо знание математических зависимостей по определению объёмов простых геометрических фигур. В том случае, когда форма объекта представляет собой сложное очертание поверхности выемки или насыпи, последние разбивают на ряд более простых геометрических тел, определяют объёмы полученных фигур и затем суммируют их.

При использовании графического способа расчёта объёмов работ необходимо построить различные графические зависимости изменения объёма работ от различных величин проектируемого объекта и на их основании определить соответствующий объём работ.

При графоаналитическом способе определения объёма работ строят графические зависимости изменения площади поперечного сечения объекта от линейных величин и затем обрабатывают их аналитическим способом.

Определение объёмов выемок (котлованов)

Подсчёт объёмов земляных работ по устройству выемок (котлованов, траншей) и насыпей при известных размерах достаточно прост и производится по известным математическим зависимостям.

Размеры котлованов зависят от размеров строящихся зданий и сооружений, глубины их заложения, а также от принятой схемы возведения.

В строительной практике выделяют следующие схемы возведения сооружения:

— схема 1 (кольцевая) — механизмы по транспортировке материалов и возведению сооружения перемещаются вокруг котлована по берме;

— схема 2 — механизмы перемещаются по дну котлована;

— схема 3 — механизмы в процессе основного строительства перемещаются по дну котлована, а заключительные монтажные работы осуществляют снаружи;

— схема 4 (комбинированная) — механизмы, выполняющие монтажные работы передвигаются как снаружи котлована, так и по его дну.

По схеме 1 как правило возводят небольшие сооружения, ширина (диаметр) которых не превышает 15 метров (Всоор 15м). При этом размеры котлована должны обеспечивать проезд механизмов вокруг возводимых сооружений.

По схеме 3 и 4 строят особо крупные сооружения, размеры которых многократно превышают размер в 15 метров (Всоор >> 15м).

В зависимости от размеров возводимого сооружения ширина котлована по дну Вк определяется путём суммирования следующих величин: ширины собственно сооружения, проезда транспортных средств (в случае их перемещения по дну), ширины полосы для размещения водоотливных средств (канав, приямков, иглофильтров и т.д.). Длина котлована по дну LK определяется аналогично.

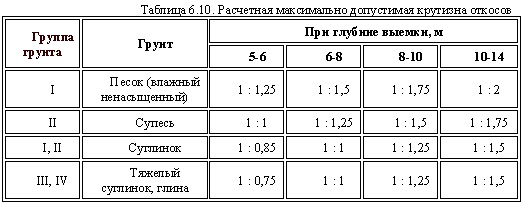

Значение крутизны откосов котлованов (коэффициент заложения откосов) m зависит от глубины выемки и прочностных свойств грунтов. Предварительно крутизну откосов можно назначить по нижеприведенной таблице:

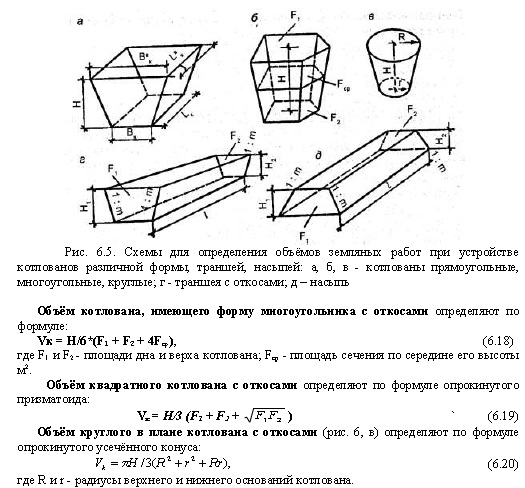

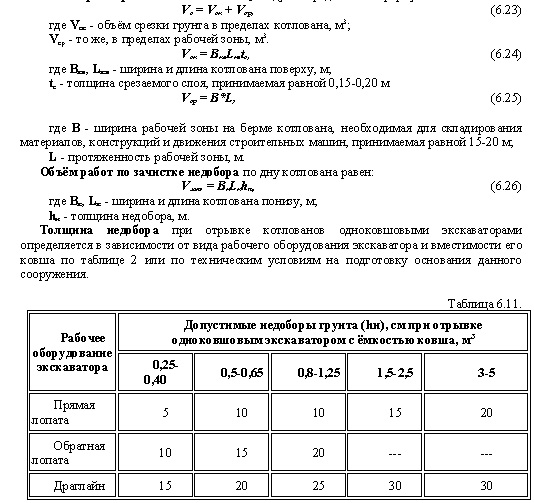

На рисунке 6.5. представлены схемы для определения объемов земляных работ котлованов различной конфигурации.

Зная размеры котлована понизу Вк и Lk, назначив крутизну откосов m и зная глубину котлована H, определяют размеры котлована поверху Вкв, L и вычисляют объём грунта. При глубине котлована 5 — 8 м устраивают промежуточные бермы шириной 2,5 и более метров в зависимости от условий организации и технологии работ.

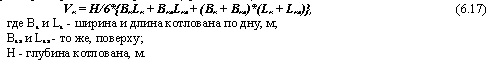

Объём котлована прямоугольной формы с откосами определяют по формуле опрокинутой усечённой пирамиды (призматоида):

Котлованы для сооружений, состоящих из цилиндрической и конической частей (радиальные отстойники, метатенки и др.), которые обычно возводятся группами, т.е. по несколько в одном котловане, отрывают в два этапа: вначале устраивают общий прямоугольный котлован с размерами Вк, LR понизу и Вкв, Lra поверху от отметки заложения их цилиндрической частей, а затем делают углубления для конических частей сооружения. Соответственно и объёмы земляных работ определяют в два этапа: вначале рассчитывают объём общего прямоугольного котлована по приведённым выше формулам, а затем объём конических углублений с использованием приведённой формулы усечённого конуса.

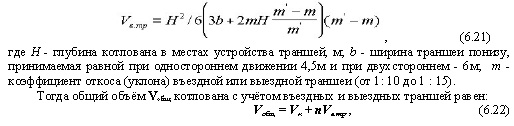

При расчётах объёмов земляных работ следует также учитывать объёмы, въездных и выездных (пионерных) траншей, которые определяются по формуле:

Определение объёмов насыпей

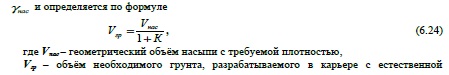

Как было отмечено выше, при расчете объёмов земляных работ объёмы грунтов всегда определяются в плотном теле. В связи с этим обстоятельством, при производстве насыпей объём необходимого грунта в плотном теле сооружения V изменяется в зависимости от соотношения плотности грунта в карьере К и плотности грунта в насыпи унас и определяется по формуле

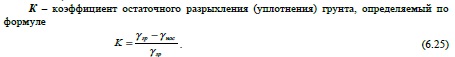

В том случае, если плотность грунта в насыпи превышает значения естественной плотности грунта, то коэффициент разрыхления будет иметь отрицательное значение (явление уплотнения).

Геометрические объёмы насыпей определяют, используя подходы и способы аналогичные при расчётах объёмов работ по выемкам, описанным выше.

Наибольшее распространение имеет графоаналитический способ, который приведен ниже.

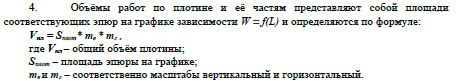

1. Вычерчивают продольный профиль и поперечное сечение плотины с учетом

2. Строят графики изменения площади поперечного сечения плотины и, в случае необходимости, её элементов (ядра, боковых призм и т.д.) от высоты плотины w = f(h) (рис. 6.6.б). За высоту плотины принимают расстояние от гребня плотины до ее основания с учетом врезки котлована. Площадь поперечных сечений рассчитывается аналитическим способом в удобной табличной форме.

3. Используя продольный профиль плотины, строят графики зависимости изменения площади поперечного сечения плотины и необходимых элементов от её длины W = f(L) (рис. 6.6.в).

Подобным образом можно определить при необходимости объёмы работ по любым другим элементам насыпи или выемки, в том числе и объём снятия растительного слоя или объём обратной засыпки. Однако последние ввиду их малых величин по отношению к общему объёму плотины и малой графической точности целесообразнее определять аналитическим путём в табличной форме.

Источник

Определение объемов земляных работ

Определение объемов земляных работ

Объемы земляных работ на объекте являются важным показателем, который определяет качество проекта вертикальной планировки. Подсчет объемов земляных работ необходимо делать, с целью определения стоимости земляных работ, выбора методов и средств производства работ, установления количества грунта для подсыпки или его излишки.

При организации производства работ решают вопрос подвоза грунта, которого не хватает для подсыпки или, наоборот, вывоз излишков. Подвозят грунт обычно из ближайших строительных объектов. Его используют или для засыпки ям, тальвегов, или для устройства горок, брустверов, валов. Излишки грунта при строительстве объектов образуются, обычно, за счет выкопки котлованов под водоемы, здания и сооружения; такие излишки используются с целью создания различных геопластических решений. Вывозить излишки грунта или же наоборот, ввозить не всегда выгодно для производственников, потому что это сопряжено с высокими транспортными, затратами. В ряде случаев, когда грунт необходим для подсыпки, а вблизи он отсутствуют, то приходится предусматривать его подвоз из карьеров, а излишки грунта, особенно, если они непригодны, сильно засорены или токсичные — отвозить на свалку.

При разработке проекта вертикальной планировки объекта озеленения следует стремиться к нулевому балансу земляных работ, с целью сведения транспортных расходов к нулю. При производстве земляных работ рекомендуется использовать землеройно-транспортные машины: бульдозеры, автогрейдеры, скреперы. Земляные работы не должны производиться с какими-либо перегрузочными операциями и использованием автотранспорта.

При проектировании вертикальной планировки методами проектных продольных и поперечных профилей объемы земляных работ определяют как суммы объемов работ /отдельно для выемок и отдельно для насыпей/, на участках между соседними и поперечными профилями. Степень точности подсчетов зависит от частоты расположения поперечных профилей, которые обычно проектируют во всех переломных точках продольного профиля, а также в интервалах между ними /по дорогам, через 20 м/ и в том числе в местах наибольших и наименьших отметок. Объем работ на каждом участке определяют по формуле:

где F1 и F2 — площади поперечных сечений насыпей или выемок рассмотренных поперечных профилей, а l — расстояние между этими профилями. На участках парковых дорог с дорожными одеждами рабочие отметки определяют по основанию дорожного корыта. Данные подсчета объемов земляных работ по профилям, на каких- то нелинейных участках /при больших размерах планируемых территорий/ подсчет ведут в двух взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значение из этих двух подсчетов.

Таблица 1. Ведомость подсчета земляных работ по профилям /форма/.

| № поперечного профиля | Расстояние между поперечными профилями, м | Площадь поперечного сечения, м2 | Объем земляных работ, м3 | |||||

| насыпь выемка | насыпь Для определения объемов земляных работ в проектах вертикальной планировки, выполненных методом проектных горизонталей, разрабатывают чертежи картограммы работ. Для этого план объекта разбивают на квадраты, т. е. на сетку квадратов, которая соответствует строительной координатной сетке (рис.1). Размер стороны квадрата зависит от сложности территории, ее величины и требуемой точности расчетов; обычно стороны квадрата назначаются 5, 10, 20, 25, 40, 50 м. В плане объект, по своей конфигурации, может иметь различные очертания, поэтому по границам возможно образование фигур, отличных от квадрата (рис. 1). Далее в вершинах квадрата нанесенной сетки вписывают существующие отметки /справа внизу/ и проектные отметки /справа, вверху/, рабочие отметки, как разница между «черными и красными» отметками, вписывается слева, вверху (рис. 1). Между вершинами с рабочими отметками разных знаков по сторонам квадрата находят нулевые отметки, т. е. места нулевых работ, и затем, соединив их линиями, отделяют участки насыпей от выемок. Линии нулевых работ показывают границы нулевых работ. Формы земляных тел в объеме насыпи или срезки грунта, что, в пределах квадрата определяют отсутствием или прохождением в пределах квадрата линии нулевых работ. В основании земляного тела может быть треугольник, трапеция, пятиугольник (рис. 1). В основании земляного тела, не пересекаемого линией нулевых работ, лежит квадрат. Объем земляных работ в квадратах, не пересекающихся нулевой линией /полные квадраты/, определяются по формуле: где h — рабочие отметки по углам квадрата; F – площадь квадрата. При пересечении линией нулевых работ противоположных сторон квадрата объемы каждой из двух неправильных полупризм определяются по формуле: Если нулевая линия проходит через соседние стороны квадратов, то земляные работа определяют в двух объемах — в теле пирамиды с основанием треугольника и в теле с основанием пятиугольника, объем такого сложного тела можно разделить на две призмы и пирамиды с основаниями треугольника. Объемы работ соответственно определяют по следующим формулам: для пирамиды с треугольным основанием: для земляного тела с пятиугольным основанием: где Fl, Fll, Flll — площади оснований; hl, hll, hlll — рабочие отметки; V — объем земляного тела. Подсчитаные объемы земляных работ по земляным телам в соответствии с чертежом картограммы записывают в ведомости объемов работ по приведенной ниже форме: Таблица 2. Ведомость подсчета земляных работ по земляным телам /форма/.

Ориентировочный подсчет объемов земляных работ на большой по площади территории може быть определен по формуле: где Нср. — средняя величина намечаемой подсыпки или срезки; F — площадь территории, на которой осуществляется подсыпка или срезка грунта. На линейных участках насыпей или выемок, в пределах которых высота или глубина приблизительно постоянные, объем работ определяется по формуле: где F – площадь поперечного сечения проектируемых насыпи или выемки, а L — их длина. При концентрированных работах, например, при выкопке котлованов под объемы или засыпка глубоких ям, объем земляных работ может быть определен, как объем фигуры, приближающейся по геометрической форме к образованной насыпи или выемки /параллелепипед, призма, пирамида прямой или усеченный, конус/. При насыпи гор, брустверов, валов /кроме случаев гидронамыва /структура насыпного грунта нарушается, и объем его увеличивается по сравнению с естественным состоянием. Увеличение объемов при рыхлении почвы, степень разпушивания, следует учитывать непосредственно после его разработки и после оседания, т. е. уплотнения. Так, увеличение объема песчаного грунта составляет: первоначальное — на 8 — 17%, остаточное — на 1 — 3%; торфа, соответственно — на 20 -30% и 3 — 4%; суглинка — на 14 — 28% и 1,5 — 5%; глины — на 24 — 30% и 4 — 7%; каменистой почвы — на 30 — 45 % и 10 -. 20%; скального грунта — на 45 — 50% и 20 — 30%. Объемы земляных работ в проектах ландшафтных объектов определяются с учетом грунта, вытесняемого фундаментом какого-либо паркового дома /павильона, сооружения/, грунта из котлована под водоем, грунта под насыпь для устройства горки или вала, грунта, который вытесняется дорожными одеждами, подземными сетями. Ориентировочные объемы работ определяются по формуле: для фундаментов зданий: где р – процент остаточного разрыхления грунта; b, l – ширина и длина фундамента, м; Нф — глубина заложения фундамента, м; для котлованов под водоемы: где F — площадь сечения котлована /усредненная/, м; Hb -средняя глубина котлована. для конструкций парковых дорог, проездов, площадок: где h – толщина дорожной одежды; В – ширина дороги, м; l – длина дороги в зоне выемки, м. В рамках планируемой территории могут оказаться почвогрунты, которые подлежат замене на другие: например, может возникнуть необходимость удалить слой торфа из участков дороги или какого-либо сооружения или слой растительной земли. В этих случаях к разработке чертежа общей картограммы земляных работ необходимо разработать специальную картограмме в пределах территории, где залегают слои торфа или ценной растительной земли ее плодородного горизонта. На объектах, где есть большие по площади участки насаждений с драгоценным травянистым покровом, который не затрагиваются проектом вертикальной планировки, картограмма земляных работ разрабатывается по отдельным элементам — по дорогам, площадкам, участкам под водоемы, физкультурные площадки площади и др. Также на эту тему можно почитать: 1 comment / Add your comment belowСпасибо! Здесь хорошо все расписано, понятно, рисунок подобран как надо. Но в каких случаях требуется более точный подсчет, не указано. Что делать если таких квадратов получается мало? Добавить комментарий Отменить ответЭтот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев. Источник | |||||||