- Способы определения мест повреждений кабельных линий

- Основные методы определения мест повреждения (ОМП)

- Основные виды повреждений силовых кабелей

- Классификация методов ОМП

- Виды повреждений и основные методы поиска

- Дистанционные (относительные) методы

- Топографические (абсолютные) методы

- Рассмотрим основные свойства и характеристики предъявляемые к поисковой аппаратуре

Способы определения мест повреждений кабельных линий

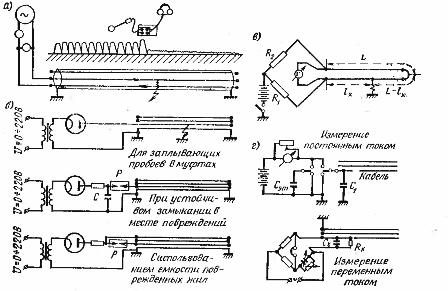

Индукционный метод (см. рис. 1,а) применяется при пробое изоляции между двумя или тремя жилами кабеля и малом переходном сопротивлении в месте пробоя. Метод основан на принципе улавливания сигналом на поверхности земли при пропуске по кабелю тока 15—20 А частотой 800—1000 Гц. При прослушивании над кабелем слышно звучание (наиболее сильное — над местом повреждения и резко снижающееся за местом повреждения).

Для поиска применяют прибор типа КИ-2М и др., ламповый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (типа ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (типа ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционным методом определяют также трассу кабельной линии глубину заложения кабеля и место расположения муфт.

Рис. 1. Методы (схемы) определения места повреждения кабельной линии: а — индукционный, б — акустический, в — петлевой, г — емкостный

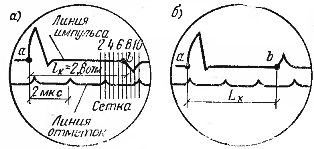

Рис. 2. Изображение на экране прибора ИКЛ места повреждения в кабельной линии: а — при коротком замыкании жил кабеля, б — при обрыве жил кабеля.

Акустический метод (см. рис. 1,б) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создаются генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.

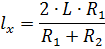

Петлевой метод (см. рис. 1,в) применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание схемы — от аккумулятора, а при больших переходных сопротивлениях — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповрежденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где L х — расстояние от места измерения до места повреждения, м, L — длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка кабеля), м, R1 , R2 — сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что повреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

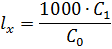

Емкостным методом (см. рис. 1,г) определяют расстояния до места повреждения при обрыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют ее емкость C1 сначала с одного конца, а затем емкость C2 этой же жилы с другого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определяют расстояние до места повреждения l х, пользуясь формулой

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют емкость одного участка и целой жилы , а затем определяют расстояние до места повреждения по формуле

Если емкость С1 оборванной жилы можно замерить только с одного конца, а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места повреждения можно определить по формуле

где С o — удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таблицам характеристик кабелей.

Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и выше).

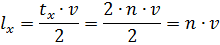

Импульсным методом (см. рис. 2) определяют место и характер повреждения. Метод основан на измерении прибором ИКЛ интервала времени t х, мкс, между моментом подачи импульса и приходом его отражения, определяемого из равенства

где n — количество масштабных отметок на экране прибора ИКЛ,

c — цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Расстояние l х от начала линии до места повреждения находят, приняв скорость распространения v импульса по кабелю равной 160 м/мкс, по формуле

Метод колебательного разряда применяется для выявления «заплывающих» пробоев изоляции, возникающих в кабельных муфтах вследствие образования в них при испытаниях полостей, играющих роль искровых промежутков. Для определения места пробоя на поврежденную жилу подают напряжение от кенотронной установки, а по показаниям прибора (ЭМКС-58 и др.) определяют расстояние до места пробоя.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Основные методы определения мест повреждения (ОМП)

Неизбежные материальные и финансовые потери, к которым приводит выход из строя кабельной линии (КЛ), заставляют искать наиболее эффективные, минимизирующие эти потери, способы устранения повреждений. Правильный выбор метода и оборудования для поиска мест повреждений определяют эффективность решения поставленной задачи, т.е. максимальную вероятность правильного определения места повреждения и минимальное время, затрачиваемое на это. Причины появления дефектов в кабелях весьма разнообразны. Основные из них: механические или коррозионные повреждения, заводские дефекты, дефекты монтажа соединительных и концевых муфт, осушение изоляции вследствие местных перегревов кабеля и старение изоляции.

Основные виды повреждений силовых кабелей

- однофазное замыкание на «землю»;

- межфазное замыкание; межфазное замыкание на «землю»;

- обрыв жил кабеля без заземления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил;

- заплывающий пробой, проявляющийся в виде короткого замыкания (пробоя) при высоком напряжении и исчезающий (заплывающий) при номинальном напряжении.

Классификация методов ОМП

Виды повреждений и основные методы поиска

| Виды повреждений | Схема повреждения | Переходное сопротивление, Ом | Дистанционный метод | Топографический метод | Оборудование для определения мест повреждений |

|---|---|---|---|---|---|

| Замыкание фаз на оболочку кабеля |  | Rп 4 | Мостовой | Акустический, накладная рамка | РЕЙС-305, SC40, ПКМ-105, ГП-24 «Акустик» , ПА-1000А |

| Rп ≤ 50 | Импульсный | Акустический, индукционный, накладная рамка | РЕЙС-105М1, КП-500К | |

| 100 4 | Петлевой (мостовой) | Акустический | РЕЙС-305, SC40, ПКМ-105, ГП-24 «Акустик» , ПА-1000А | ||

| Rп ≤ 50 | Импульсный | Акустический | РЕЙС-105М1, КП-500К | |

| 100 4 | Мостовой | Акустический, индукционный | РЕЙС-305, SC40, ПКМ-105, ГП-24 «Акустик» , ПА-1000А | ||

| Замыкания между фазами |  | Rп 10 6 | Импульсный, колебательного разряда | Акустический, индукционный, накладная рамка | РЕЙС-305, SC40, SDC50, SD80, АИП-70, ГП-24 «Акустик» ,ПА-1000А, КП-500К |

| Rп > 10 6 | Импульсный, колебательного разряда | Акустический | РЕЙС-305, SC40, SDC50, SD80, АИП-70 , ГП-24 «Акустик» , ПА-1000А | |

| 0 Rп 3 | Импульсный | Акустический, индукционный | РЕЙС-105М1, ГП-24 «Акустик», ПА-1000А, КП-500К | ||

| Заплывающий пробой |  | Rп > 10 6 | Колебательного разряда | Акустический | РЕЙС-305, SC40, SD80, АИП-70, ГП-24 «Акустик» , ПА-1000А |

Дистанционные (относительные) методы

- Импульсный метод заключается в том, что в кабельную линию посылаются электрические импульсы (зондирующие импульсы), которые, распространяясь по линии, частично отражаются от неоднородностей волнового сопротивления и возвращаются к месту, откуда были посланы. По времени прохождения импульса до неоднородности и обратно, которое пропорционально расстоянию до него вычисляют расстояние. Можно определить расстояние до места повреждения, обрыва жилы, длину кабеля, Можно определять расстояния до неоднородностей, муфт, однофазных и междуфазных повреждений кабеля.

- Емкостный метод возможно использовать при обрывах жил кабеля. Расстояние до места обрыва определяется по значению измеренной емкости жил КЛ. Измерение проводится с помощью мостов переменного тока. Мостами переменного тока можно измерять емкость при обрывах с сопротивлением изоляции в месте повреждения не менее 300 Ом. При меньших сопротивлениях точность измерения падает ниже допустимого значения.

- Метод колебательного разряда используется при определении расстояния до мест однофазных повреждений с переходным сопротивлением в месте повреждения порядка 10-100 килоом. С помощью высоковольтной испытательной установки на поврежденной жиле кабеля поднимается напряжение до пробоя. Короткое замыкание в заряженной жиле кабеля приводит к появлению электромагнитных волн, которые распространяются от места пробоя в месте дефекта к началу и к концу кабельной линии. Анализируя эпюры напряжения колебательного процесса можно вычислить расстояние до дефекта.

- Волновой метод используется, в том случае, если сопротивление в месте повреждения составляет от нуля до сотен килоом. Осуществляется метод следующим образом. При пробое разрядника высоковольтной выпрямительной установки в линию посылается высоковольтная электромагнитная волна от заряженного конденсатора, которая создает пробой в месте повреждения кабельной линии, что вызывает волновой колебательный процесс в цепи конденсатор-линия. При достижении электромагнитной волной, посланной от конденсатора, места повреждения произойдет пробой в случае, если сопротивление в месте повреждения не равно нулю Ом, после чего отраженный от повреждения фронт волны вернется к месту посылки — конденсатору, отразится от него и вернется к месту повреждения. Если сопротивление в месте повреждения близко к нулю, разряда не произойдет и волна отразится от короткого замыкания. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока волна не затухнет. С помощью измерений временной зависимости напряжения на зажимах кабеля во время колебательного процесса, можно установить время, за которое волна достигнет места пробоя, и рассчитать расстояние до него.

- Петлевой метод основан на измерении сопротивления току жил кабеля (как правило, с помощью моста). Используется при определении места повреждения защитной пластмассовой изоляции. Точность определения расстояния до места повреждения невелика и составляет около 15% измеряемой длины.

Топографические (абсолютные) методы

- Акустический метод поиска основан на прослушивании над местом повреждения звуковых колебаний, возникающих в месте повреждения в момент искрового разряда от электрических импульсов, посылаемых в кабельную линию.

- Потенциальный метод поиска основан на фиксации на поверхности грунта вдоль трассы электрических потенциалов, создаваемых протекающими по оболочке КЛ в земле токами.

- Индукционный метод поиска основан на контроле магнитного поля вокруг кабеля, которое создается протекающим по нему током от специализированного генератора. Оценивая уровень магнитного поля, определяют наличие КЛ и глубину ее залегания, а по характеру изменения и уровню поля определяют место повреждения. Этот метод применяется для непосредственного отыскания на кабеле мест повреждения при пробое изоляции жил между собой или на «землю», обрыве с одновременным пробоем изоляции между жилами или на «землю», для определения трассы кабеля и глубины его залегания, для определения местоположения соединительных муфт.

Рассмотрим основные свойства и характеристики предъявляемые к поисковой аппаратуре

- Высокая избирательность приемника. Этот параметр обеспечит электрическую помехозащищенность, позволяющую успешно проводить поиск при наличии мощных источников регулярных помех.

- Высокая чувствительность приемника. В совокупности с высокой избирательностью обеспечит поиск коммуникаций со слабым сигналом на большой глубине.

- Качество и временная стабильность выходного сигнала генератора. Это обеспечит и необходимую избирательность, и достаточную помехозащищенность. Кроме того, сигнал генератора не будет влиять на работу другой электронной аппаратуры.

- Достаточно большая выходная мощность генератора, позволяющая работать на глубоко (до 10 метров) залегающих и протяженных (до нескольких десятков километров) КЛ. Это требование является совершенно необходимым для российских условий. Также мощный и надежный генератор с большим выходным током допустимо использовать в качестве устройства дожига кабеля.

- Высокая надежность генератора, обеспечивающая неограниченное время работы на активную и реактивную нагрузку в диапазоне от короткого замыкания до холостого хода с возможными резкими изменениями по величине.

- Высокие эксплуатационные характеристики. Минимальный диапазон рабочих температур эксплуатации: от -30 °С до +40 °С.

- Достаточный набор рабочих частот генератора и частотных каналов приемника, обеспечивающий гарантированное выполнение функций трассопоиска и определения мест повреждений.

- Универсальность, т.е. возможность работать индукционным, акустическим и потенциальным методами. Желательное свойство, позволяющее минимизировать необходимый комплект оборудования.

Все вышеуказанные свойства и характеристики позволяют с максимальной эффективностью, т.е. с минимальными затратами времени, средств и гарантированным результатом проводить поиск мест повреждений КЛ.

В наши дни поиск места повреждения кабеля осуществляется с помощью современных поисковых комплектов. Профессиональные поисковые комплекты, такие как, например, КП-500К, КП-250К и КП-100К позволяют в кратчайшие сроки выполнять поиск места дефекта и определить глубину залегания кабеля.

Источник