Способы определения координат

Глава 1. Системы координат

Глава 2. Способы определения координат

2.1 Государственная геодезическая сеть

2.2 Опорно–межевые сети

2.3 Плановое съемочное обоснование

Глава 3. Применение спутниковых методов определения координат

3.1Технология спутниковых методов

3.2 Характеристика GPS-аппаратуры

Глава 4. Съемочное обоснование

4.1 Создание съемочного обоснования

4.2 Характеристика прибора

Глава 5. Кадастровые работы в Ростовском муниципальном округе

5.1 Характеристика теодолитного хода

5.2 Кадастровая съемка

Спутниковые технологии появились в России в начале 1990-х гг; почти на 10 лет позднее, чем в США. Их преимущества перед обычными методами геодезии было настолько впечатляющими, что, они быстро стали находить в топографо-геодезическом производстве в России все более широкое применение.

Термин «GPS технологии» (или ГЛОНАСС/GPS технологии) применяется для способов определения координат с применением спутниковых радионавигационных систем (СРНС) – американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Каждая из этих СРНС при полном развертывании состоит из 24 спутников, вращающихся на орбитах с высотой около 20000 км. Спутники непрерывно передают сигналы, содержащие информацию об их положении и точном времени, а также дальномерные коды, позволяющие измерить расстояния.

Определение координат пользователя СРНС производится с помощью специальных спутниковых приемников, измеряющих либо время прохождения сигнала от нескольких спутников до приемника, либо фазу сигнала на несущей частоте. В первом случае расстояния измеряются с метровым уровнем точности, во втором случае – с миллиметровым уровнем точности. При этом реализован однонаправленный метод измерения расстояний, поскольку и GPS, и ГЛОНАСС являются беззапросными спутниковыми системами, допускающими одновременное использование их многими пользователями.

Каждый приемник может производить измерения либо независимо от других приемников, либо синхронно с другими приемниками. В первом случае, называемом абсолютным методом, достигает точность однократного определения координат по кодам порядка 1-15 м. Такой метод идеально подходит для навигации любых перемещающихся объектов, от пешеходов до ракет. Однако более высокую точность можно получать при одновременных наблюдениях спутников несколькими приемниками по фазовым измерениям. При такой методике наблюдений один из приемников обычно располагается в пункте с известными координатами. Тогда положение остальных приемников можно определить относительно первого приемника с точностью нескольких миллиметров. Этот метод GPS получил название относительного метода. При этом возможны измерения на расстояниях от нескольких метров до тысяч километров.

При обработке данных в реальном времени, то есть в процессе наблюдений на точке, спутниковая аппаратура дополняется радиомодемами и другими средствами беспроводной связи для взаимообмена данными между приемниками. Пост-обработка обычно выполняется более строго.

Методы GPS измерений можно разделить на статические и кинематические. При статических измерениях участвующие в сеансе приемники находятся на пунктах в неподвижном состоянии. Продолжительность наблюдений составляет от 5 минут (быстрая статика) до нескольких часов и даже суток, в зависимости от требуемой точности и расстояний между приемниками. При кинематических измерениях один из приемников находится постоянно на опорном пункте, а второй приемник (мобильный) находится в движении. Точность кинематических наблюдений немного ниже, чем в статике (обычно 2-3 см на линию до 10 км).

Обработка материалов измерений может выполнятся с помощью таких программ как Credo DAT, AutoCAD, GeoniCS, Панорама Карта 2008. Окончательным результатом обработки измерений является межевой план.

Кроме определения местоположения границ земельного участка также необходимы кадастровый учет и государственная регистрация.

Принципиальным достоинством спутниковых методов позиционирования является возможность определения координат в любое время суток и в любой точке. Отпадает необходимость наличия прямой видимости между исходными и определяемыми пунктами. Это позволяет экономить время и снижает стоимость определения координат.

Закон «О государственном земельном кадастре» и действующий сейчас закон «О государственном кадастре недвижимости» требуют определения координат не только границ участков, но и расположенных на них объектов недвижимости и точного определения площадей участков и объектов недвижимости. Знание соответствующих координат позволяет определять площади самым точным аналитическим методом, что очень важно для правильного исчисления земельного налога и рыночной цены участка.

Глава 1. Системы координат

Координатная основа Российской Федерации реализована в виде Государственной геодезической сети (ГГС), закрепляющей систему координат на её территории.

За отсчётную поверхность принят ориентированный в теле Земли эллипсоид Красовского.

Начало геодезической системы координат совпадает с центром эллипсоида. Ось вращения геодезической системы параллельна оси вращения Земли. Плоскость нулевого меридиана определяет положение начала счёта долгот.

В июне 2000 года постановлением правительства РФ на территории России введена Единая государственная система геодезических координат 1995 года (СК-95). СК-95 применяется при выполнении топографо-геодезических и топопографо-картографических работ. Точность системы геодезических координат СК-95 характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных пунктов, равными 2 . 4 см. при расстоянии между ними до нескольких километров и 0.3 . 0.8 метров — при расстояниях от 1 до 9 тыс.км.

Система координат 1995 года строго согласована с системой координат «Параметры Земли» ПЗ-90 (через параметры связи между пространственными прямоугольными координатами обеих систем.) ПЗ-90 предназначена для навигационных целей и орбитальных полётов.

Государственная нивелирная сеть распространена в нашей стране в виде Балтийской системы, исходным пунктом которой является нуль Кронштадтского футштока.

В целях ведения государственного кадастра недвижимости, составления землеустроительных карт (планов), определения координат границ земельных участков на территории Российской Федерации применяют местные системы координат.

Местную систему координат задают в пределах территории кадастрового округа. Местная система плоских прямоугольных координат является системой плоских прямоугольных геодезических координат с местными координатными сетками проекции Гаусса. При разработке местных систем координат используют параметры эллипсоида Красовского. Местные системы координат имеют названия. Названием системы может являться её номер, равный коду субъекта Российской Федерации, или города, устанавливаемому в соответствии с «Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления».

Местная система координат, принятая в Ярославской области для земельно-кадастровых работ, называется «Ярославль-76».

В каждой местной системе координат устанавливаются следующие параметры координатной сетки проекции Гаусса:

— Долгота осевого меридиана первой зоны.

— Число координатных зон.

— Координаты условного начала.

— Угол поворота осей координат местной системы относительно государственной в точке местного начала координат.

— Масштаб местной системы координат относительно плоской прямоугольной системы геодезических координат СК-95

— Высота поверхности, принятой за исходную, к которой приведены измерения и координаты в местной системе.

— Референц — эллипсоид, к которому отнесены измерения в местной системе координат.

Совокупность указанных параметров называют ключом местной системы координат.

Глава 2. Способы определения координат

К плановому обоснованию относятся:

1. Государственная геодезическая сеть.

2. Сети сгущения.

3.Опорные межевые сети.

4. Съемочное обоснование.

Плановое положение на местности границ земельного участка характеризуется плоскими прямоугольными координатами центров межевых знаков, вычисленных в местной системе координат. Для их определения используют различные методы: геодезические, спутниковые, картометрические, основанные на цифровании планов и карт, фотограмметрические.

Триангуляция — метод построения геосети в виде треугольников, в которых измеряются три горизонтальных угла и некоторые стороны, называемые базисом.

Полигонометрия — сеть точек, расположенных в изломах вытянутого хода, подобно теодолитному, измеряют все стороны и поворотные углы.

На основе сетей сгущения создаются съёмочные сети (съёмочное обоснование). Съёмочные сети делят на плановые и высотные. Они предназначены для обоснования топографических съёмок всех масштабов, а также для других работ.

2.1 Государственная геодезическая сеть

Государственная геодезическая сеть (ГГС) представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по территории и закрепленных на местности специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение длительного времени.

На основе государственной геодезической сети строят разрядные сети сгущения, которые используют в качестве исходных при создании съемочного обоснования топографических съемок.

Современное состояние государственной геодезической сети, ее структура и основные принципы развития определены в Основных положениях о государственной геодезической сети, согласно которым она включает в себя астрономо-геодезическую сеть (АГС) 1 и 2 класса — 164 306 пунктов, геодезические сети сгущения (ГСС) 3 и 4 классов — около 300 тыс. пунктов, а также независимые спутниковые геодезические сети: космическую геодезическую сеть (КГС) — 26 пунктов и доплеровскую геодезическую сеть (ДГС) — 131 пункт.

2.2 Опорно-межевые сети

Согласно основным положениям ОМС является геодезической сетью специального назначения, которую создают для координатного обеспечения Государственного кадастра недвижимости, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий по управлению земельным фондом России.

1. Для установления координатной основы на территориях

кадастровых округов, районов, кварталов.

2. Ведения государственного реестра земель кадастрового округа, района, квартала и дежурных кадастровых карт (планов).

3. Проведения работ по государственному кадастру недвижимости, землеустройству, определения местоположения земельных участков,

государственному мониторингу земель и координатному определению иных государственных кадастров.

4. Государственного контроля за состоянием, использованием и охраной земель.

5. Проектирования и организации выполнения природоохранных, почвозащитных и восстановительных мероприятий по сохранению природных ландшафтов и особо ценных земель.

6. Установления границ земель, особо подверженных геологическим и техногенным воздействиям.

7. Информационного обеспечения ГКН данными о количественных и качественных характеристиках местоположении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования и рационального землепользования.

8. Инвентаризации земель различного целевого назначения.

В зависимости от градации обслуживаемых земель ОМС создают двух классов, обозначаемых ОМС1 и ОМС2.

Средние квадратические погрешности взаимного положения пунктов не должны превышать для ОМС1- 0,05 м, ОМС2 -0,10 м.

ОМС1 создают в городах для установления (восстановления) границ городской территории, а также границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц.

ОМС2 создают в границах населённого пункта для решения вышеуказанных задач на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, для определения местоположения земельных участков, государственного мониторинга и инвентаризации земель, создания базовых карт (планов), земель и др.

Плотность пунктов ОМС должна обеспечить необходимую точность последующих работ по ГКН, государственному мониторингу земель и землеустройству.

Плотность пунктов должна быть не менее: — четырёх на 1 кв.км. – в границе города.

— двух на 1кв. км. — в границе других населённых пунктов

— четырёх на 1 населённый пункт площадью менее 2 кв. км.

На землях сельскохозяйственного назначения и других землях число пунктов ОМС устанавливается техническим проектом.

Опорно – межевая сеть создаётся:

ОМС1 как правило, в городах для решения задач по установлению (восстановлению) границ городской территории, а также границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических лиц.

ОМС2 в черте других населенных для решения вышеуказанных задач, на землях сельскохозяйственного назначения и других землях для геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель, создания базовых межевых карт (планов) и др.

Точность высот пунктов ОМС и порядок производства геодезических работ по их определению устанавливается техническим проектом.

2.3 Плановое съемочное обоснование

Плановые съемочные сети создают построением триангуляционных сетей, проложением полигонометрических и теодолитных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками, а также другими равноценными методами. Съемочной сетью могут служить теодолитные ходы, прокладываемые по границам землепользований с привязкой их к исходной сети, построенной в общегосударственной системе координат и высот.

При построении межевых съёмочных сетей с использованием электронных тахеометров следует учитывать допустимые длины ходов, прокладываемых между пунктами ОМС. При этом общая плотность пунктов ОМС должна соответствовать нормативной точности межевания земельных участков в соответствии с целевым назначением использования земель (таб.1).

Таблица 1 Нормативная точность определения границ объектов землеустройства.

Средняя квадратическая ошибкаМ1 положения межевого знака относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы не более, м

Источник

Геодезическая основа кадастра. Использование геодезического метода и метода спутниковых геодезических измерений

Автор: Дехканова Н.Н., к.э.н., начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

Сегодня мы будем говорить о геодезической основе кадастра и рассмотрим два из пяти методов, использование которых законодательно установлено при определении координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке. Это геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений (определений). Разговор коснётся заполнения реквизитов:

- «2» и «3» раздела «Исходные данные» в части указания сведений о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке плана и сведений о средствах измерений

- «1« и «2» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» в части указания рассматриваемых методов определения координат, которые могут применяться при геодезических работах для целей государственного кадастра недвижимости (далее будем называть сокращённо кадастр), а также формул для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек при использовании данных методов;

- раздела «Схема геодезических построений» межевого/технического плана.

Законодательную основу сегодняшней темы составляют положения 15 документов:

- Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре);

- Приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 №412 (ред. от 12.11.2015) «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (далее – Приказ №412);

- Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2010 №403 «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011 №693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 10.02.2012 №52 «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 №518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» (далее – Приказ №518);

- Инструкции по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02) (далее – Инструкция по развитию съёмочного обоснования);

- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82) (утв. ГУГК СССР 05.10.1979);

- Основных положений по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-118);

- Основных положений по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 (ГКИНП-05-029-84);

- Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86) (Утверждены ГУГК 25.11.86. М.: Недра, 1989);

- Инструкции об охране геодезических пунктов (ГКИНП-ГНТА-07-011-97);

- Основных положений о государственной геодезической сети Российской Федерации (ГКИНП (ГНТА)-01-006-03) (утв. Приказом Роскартографии от 17.06.2003 №101-пр);

- Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей (утв. Приказом ГУГК СССР от 14.01.1991 №6п);

- Инструкции по межеванию земель (утв. Роскомземом 08.04.1996).

Геодезический метод и метод спутниковых геодезических измерений при определении координат точек – это два метода, которые требуют наличия определённых знаний, связанных с непосредственными измерениями на местности с использованием соответствующих средств измерения.

Хочется вернуться к выступлению от 03.02.2016, где мной было подчёркнуто следующее:

«Особенно важно понять, что при оформления межевых/технических планов кадастровые инженеры должны хотя бы в общем представлять технологию производства геодезических измерений на конкретном объекте, если они не являются непосредственными исполнителями геодезических работ. В противном случае факт внесения некачественных, а порой и недостоверных или даже противоречивых сведений неизбежен. Следовательно, для внесения необходимых сведений исполнитель геодезических измерений обязан представить кадастровому инженеру такой пакет документов, который будет достаточным для внесения обязательной информации в межевой/технический план.

Обратимся к статье 6 Закона о кадастре.

В соответствии с частью 1 статьи 6 геодезической основой кадастра являются государственная геодезическая сеть и опорные межевые сети.

В соответствии с частью 3 статьи 6 сведения о геодезической основе кадастра вносятся в кадастр на основании подготовленных в результате выполнения указанных работ документов.

Требования по внесению сведений о геодезической основе кадастра установлены:

- в пункте 34 Приказа №412 [1] ;

- в пункте 25 Приказа №403 [2] ;

- в пункте 22 Приказа №693 [3] ;

- в пункте 21 Приказа №52 [4] .

При выполнении геодезических работ для целей постановки на учёт земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства геодезические измерения осуществляются на основе одних и тех же требований действующего законодательства, поэтому снова рассмотрим применение соответствующих требований законодательства на примере оформления межевого плана, как наиболее сложного.

Пункт 34 Приказа №412 устанавливает обязанность внесения в реквизите «2» раздела «Исходные данные»:

- сведений о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ:

- система координат;

- название пункта и тип знака геодезической сети;

- класс геодезической сети;

- координаты пунктов;

- сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки.

- в графах «6», «7», «8» – сведений о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении геодезических работ обследования и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от их состояния.

- сведений не менее чем о трёх пунктах государственной геодезической сети, использованных при выполнении кадастровых работ.

Государственная геодезическая сеть, опорная межевая сеть. В чём их отличие? Что они собой представляют? Для кого-то ответы на эти вопросы не вызывают затруднений, однако не для всех кадастровых инженеров, да и порой самих исполнителей геодезических работ.

Опорным пунктом называется закреплённая на местности точка, координаты которой известны из геодезических измерений с достаточной точностью.

Совокупность опорных пунктов, равномерно расположенных по всей территории и служащих основой для съёмок, называется опорной сетью.

Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топосъёмок, называется съёмочным обоснованием. Это съёмочные сети и сети более высокого порядка, расположенные на участке съёмки.

Геодезическая опорная сеть представляет собой совокупность закреплённых на земной поверхности пунктов, положение которых определено в единой системе координат. Положение опорных пунктов на местности может определяться астрономическим, геодезическим, спутниковым (космическим) и другими способами.

Согласно принципу перехода «от общего к частному» вся опорная сеть подразделяется на классы, и построение её осуществляется несколькими ступенями: от сетей более высокого класса к сетям низшего, от крупных и точных геометрических построений к более мелким и менее точным. Пункты высших классов располагаются на больших (до нескольких десятков километров) расстояниях друг от друга и затем последовательно сгущаются путём развития между ними сетей более низких классов.

Геодезические сети принято подразделять на следующие виды:

- Государственная геодезическая сеть.

- Геодезические сети сгущения.

- Съёмочные геодезические сети.

Густота геодезических сетей и необходимая точность нахождения планового положения пункта определяются характером инженерно-технических задач, решаемых на этой основе.

Различают плановые геодезические сети, в которых для каждого пункта определяют прямоугольные координаты (х и у) в общегосударственной системе, и высотные, в которых высоты пунктов определяют в Балтийской системе высот.

Что же такое Государственная геодезическая сеть (далее сокращённо будем называть ГГС)? Чем она отличается от опорной межевой сети (далее – сокращённо ОМС)?

ГГС страны является главной геодезической основой топографических съёмок всех масштабов.

В соответствии с пунктом 2.2.1 «Основных положений о государственной геодезической сети» (далее – Основные положения о ГГС): ГГС, созданная по состоянию на 1995 год, объединяет в одно целое:

- астрономо-геодезические пункты космической геодезической сети;

- доплеровскую геодезическую сеть;

- астрономо-геодезическую сеть 1 и 2 классов;

- геодезические сети сгущения 3 и 4 классов.

Пункты ГГС имеют между собой надёжные геодезические связи.

В соответствии с пунктом 3.1.3. Основных положений о ГГС:

Государственная геодезическая сеть структурно формируется по принципу перехода от общего к частному и включает в себя геодезические построения различных классов точности:

- фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС),

- высокоточную геодезическую сеть (ВГС),

- спутниковую геодезическую сеть 1 класса (СГС-1).

В указанную систему построений вписываются также существующие сети триангуляции и полигонометрии 1. 4 классов.

На основе новых высокоточных пунктов спутниковой сети создаются постоянно действующие дифференциальные станции с целью обеспечения возможностей определения координат потребителями в режиме, близком к реальному времени.

Важно! Пунктом 3.1.4. Основных положений о ГГС предусмотрено:

По мере развития сетей ФАГС, ВГС и СГС-1 выполняется уравнивание ГГС и уточняются параметры взаимного ориентирования геоцентрической системы координат и системы геодезических координат СК-95.

На сегодняшний день для нас с вами представляют наибольший интерес астрономо-геодезическая сеть и геодезические сети сгущения.

В соответствии с Основными положениями о ГГС:

2.2.4. Астрономо-геодезическая сеть состоит из 164306 пунктов и включает в себя ряды триангуляции 1 класса, сети триангуляции и полигонометрии 1 и 2 классов.

2.2.4.1. Астрономо-геодезическая сеть 1 и 2 классов содержит 3,6 тысячи геодезических азимутов, определенных из астрономических наблюдений, и 2,8 тысячи базисных сторон, расположенных через 170. 200 км.

2.2.5. Геодезические сети сгущения 3 и 4 классов включают в себя около 300 тысяч пунктов. Эти сети созданы методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации

2.2.6. Плотность пунктов ГГС 1, 2, 3 и 4 классов, как правило, составляет не менее одного пункта на 50 кв. км.

2.2.7. На пунктах геодезических сетей 1, 2, 3 и 4 классов определены по два ориентирных пункта с подземными центрами.

Плановые геодезические сети создают методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями.

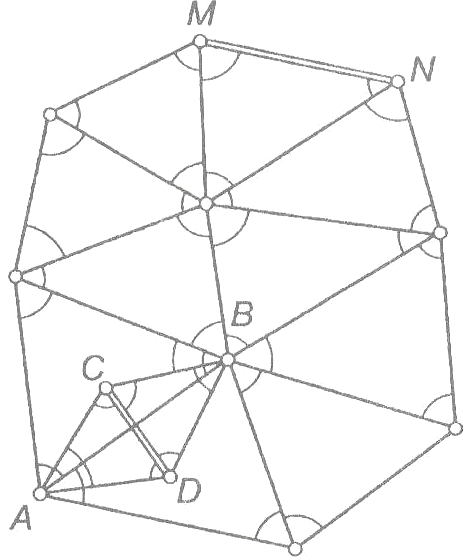

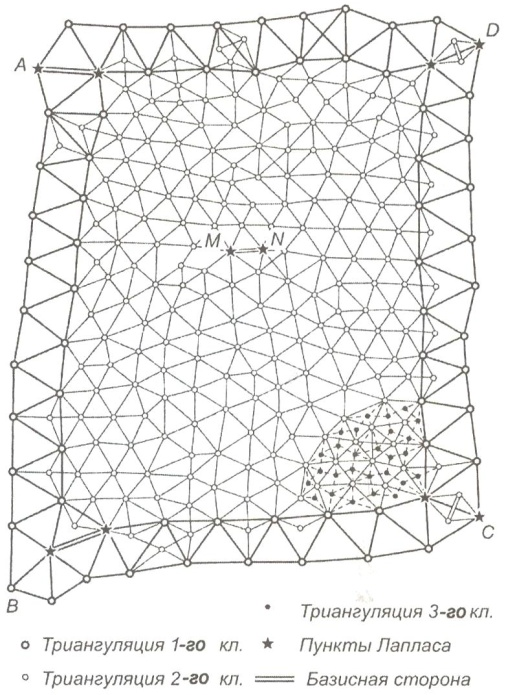

Триангуляция заключается в построении на местности систем треугольников, в которых измеряются все углы и длины некоторых базисных сторон (рис. 1). Длины других сторон рассчитываются по известным формулам тригонометрии.

Рисунок 1. Триангуляция

Триангуляция 1-го класса создаётся в виде астрономо-геодезической сети и призвана обеспечить решение основных научных задач, связанных с определением формы и размеров Земли. Она является главной основой развития сетей последующих классов и служит для распространения единой системы координат на всю территорию страны. Её построение осуществляют с наивысшей точностью, которую могут обеспечить современные приборы при тщательно продуманной методике измерений.

Сети триангуляции 1-го класса представляют собой ряды треугольников, близких к равносторонним, располагаемых вдоль меридианов и параллелей и отстоящих друг от друга на 200км. Пересекаясь между собой, ряды треугольников образуют замкнутые полигоны периметром 800 – 1000км (рис. 1).

Триангуляция 2-го класса – сплошные сети треугольников, заполняющих полигоны триангуляции 1-го класса. Она является опорной сетью, служащей для развития сетей последующего сгущения и геодезического обоснования всех топографических съёмок.

Триангуляция 3-го и 4-го классов является дальнейшим сгущением ГГС, служит для обоснования топографических съёмок крупного масштаба и представляет собой вставки жёстких систем или отдельных пунктов в сети старших классов.

Основные характеристики триангуляционной сети 1 – 4 классов

Длины сторон, км

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения углов

Источник