- Глазомерная съемка

- Глазомерная съемка местности

- 11. Топографическая привязка с помощью карты

- Топографическая привязка приемами глазомерной съемки

- Полярный способ

- Способ засечек

- Обратная засечка с контролем

- Засечка по измеренным расстояниям

- Засечка по створу с промером

- Засечка по перпендикуляру к створу или к линейному объекту

- Топографическая привязка с помощью приборов

- Полярный способ

- Ход в две-три стороны

- Засечка по обратным дирекционным углам

- Засечка по измеренным расстояниям

Глазомерная съемка

Глазомерная съемка местности – наиболее простой вид съемки местности. Все измерения выполняются с помощью простейших приспособлений, заменяющих топографические инструменты. Данный вид съемки используется в тех случаях, когда необходимо в короткий срок получить хотя и схематичный но наглядный и достаточно подробный план участка местности. В целях картографирования территорий данный способ в настоящее время не применяется.

Необходимое учебное оборудование: планшет, компас, мерная лента, чертежные принадлежности.

Существуют два основных вида глазомерной съемки: полярная и маршрутная. Полярная глазомерная съемка применяется на небольших открытых участках, где хорошо просматриваются все объекты. Маршрутная глазомерная съемка применяется при составлении плана участка, вытянутого в длину.

Порядок проведения полярной глазомерной съемки.

Подготовка планшета к съемке. Планшет устанавливается на полюсе съемки, производится ориентация планшета по сторонам горизонта.

Определение масштаба съемки. Устанавливаются размеры участка и размеры бумаги, на которой будет вычерчен план местности. Определяется масштаб (для удобства последующих вычислений масштаб необходимо округлить в сторону уменьшения).

Определение направлений. С помощью визирной линейки прочерчиваются направления на все объекты, которые впоследствии должны быть отражены на плане.

Измерение расстояний. Измеряются расстояния (дальномером, рулеткой, полевым циркулем, шагами и т. п.) до всех объектов, которые впоследствии должны быть отражены на плане. Полученные расстояния переводятся в масштаб и отмечаются на линиях направлений.

Оформление результатов. Линии, обозначающие полюс и направления стираются. Вычерчивается прямоугольная рамка. Все объекты изображаются в условных знаках.

Порядок зарисовки маршрута во время остановок при выполнении маршрутной глазомерной съемки:

Ориентация планшета по сторонам горизонта.

Обозначение места остановки.

Определение направлений на характерные точки местности.

Во время движения от одной остановки к другой необходимо определять расстояния между остановками. Расстояния до объектов, отражаемых на плане, определяются при визировании направлений с разных остановок.

Источник

Глазомерная съемка местности

Глазомерные съёмки применяются в тех случаях, когда требуется быстро получить наглядный план местности в крупном масштабе. Приемы глазомерной съемки используют также при работе с топографической картой на местности для ее дополнения при географических, геологических и других исследованиях территории.

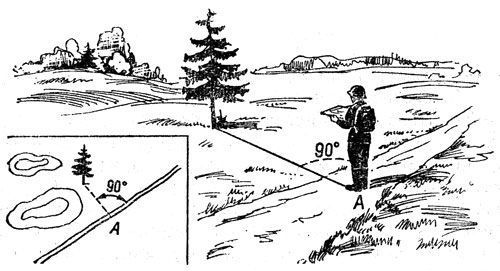

Рисунок 13. Проведение глазомерной съёмки [4]

Глазомерная съёмка производится с помощью простых приспособлений и приёмов. Различают площадные и маршрутные глазомерные съёмки [1].

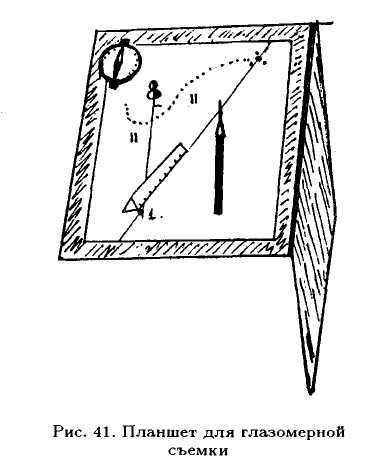

На съёмках применяется планшет, в одном из углов которого закрепляется компас, позволяющий ориентировать лист бумаги на планшете по направлению север-юг и визирная линейка (рис. 14) [1].

Если на планшете нанесена какая-либо точка местности (например, опорный пункт) и известна ее высота над уровнем моря, то чтобы получить положение и высоту любой другой точки местности, достаточно знать расстояние и направление к ней, а также ее превышение относительно данной исходной точки [5].

При компасной (угломерной) съёмке направление линий местности определяется магнитными азимутами, измеряемыми по компасу, длины линий получают различными способами.

Рисунок 14. Планшет для глазомерной съёмки [4]

Съёмка производится по маршруту или на участке. Если выполняется площадная съёмка на участке, то вся его площадь покрывается съемочными ходами таким образом, чтобы получить непрерывное картографическое изображение территории.

На начальном этапе проводится рекогносцировка, т.е. осмотр местности, выбор и закрепление точек съемочной сети. При возможности положение опорных точек «привязывают» к пунктам государственной геодезической сети путем измерения от одного из пунктов расстояния и направления до точки съемочной сети. Однако часто положение точек съемочной сети определяется в условной (местной) системе координат [1].

Наносимые объекты показывают условными знаками. Надписями даются дополнительные сведения, характеристики, названия объектов.

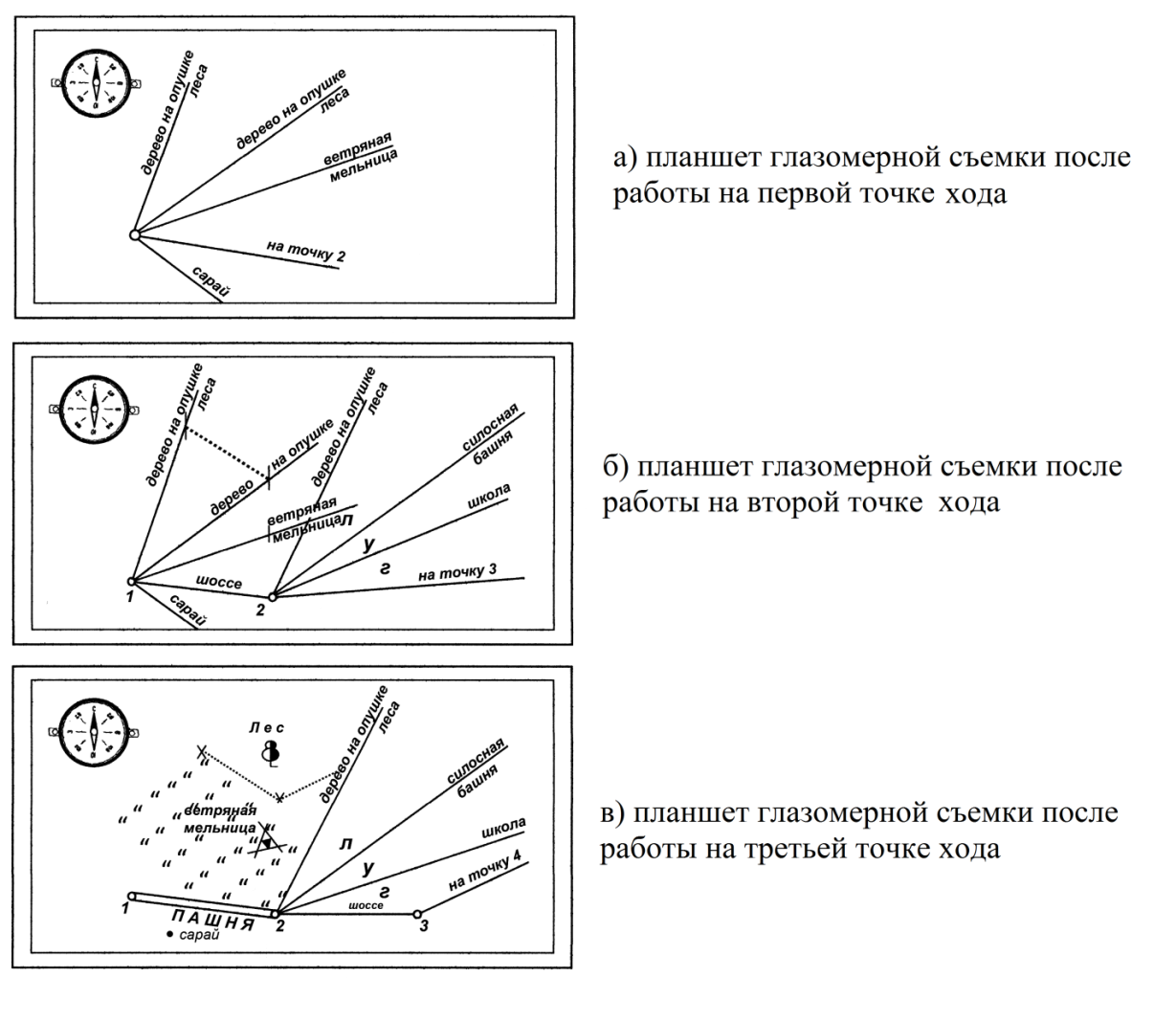

При проведении глазомерной съёмки на первой точке планшет ориентируется с помощью компаса по линии север-юг и наносится на бумагу – будущий план – первая точка стояния.

Рисунок 15. Компас [9]

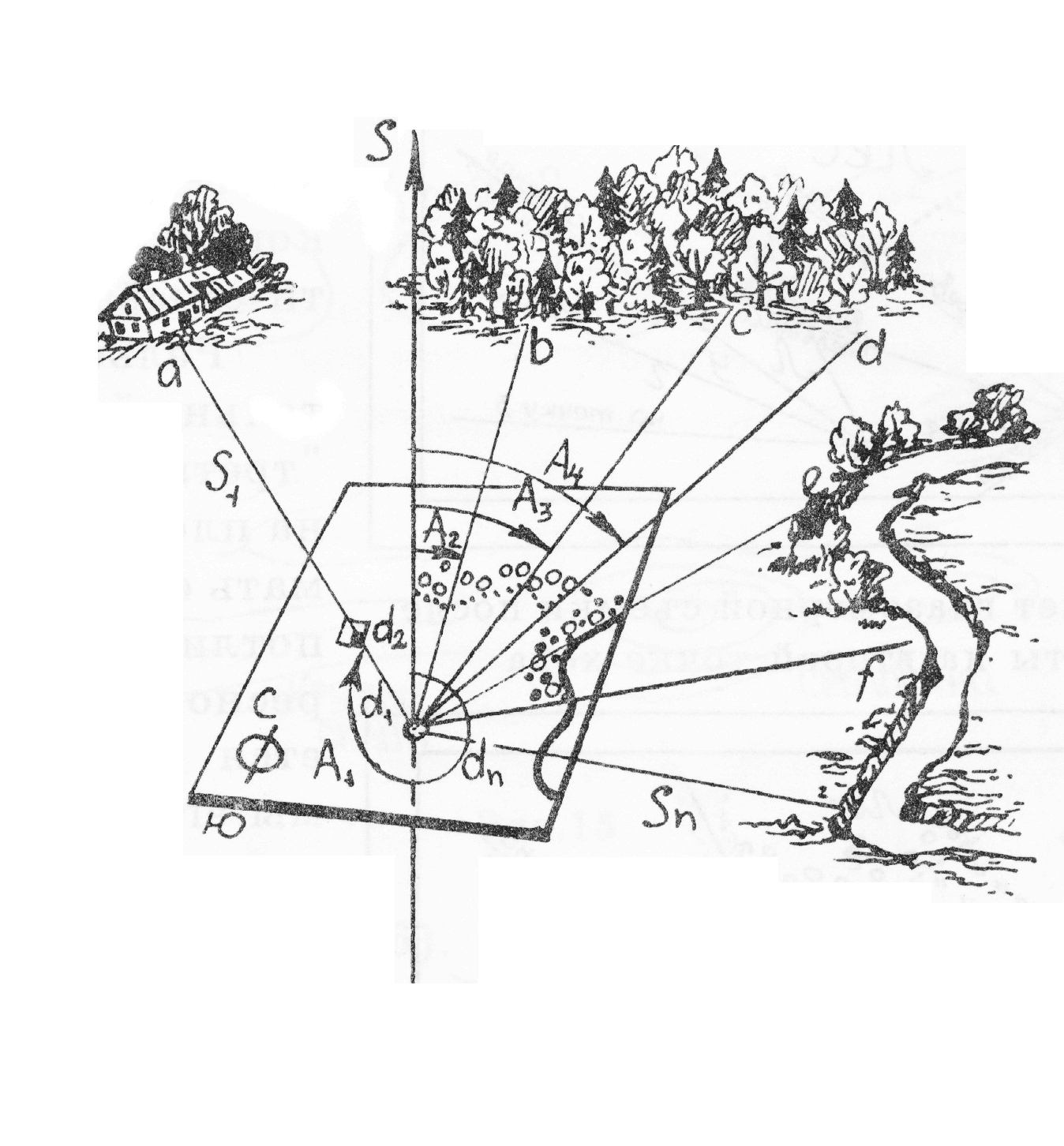

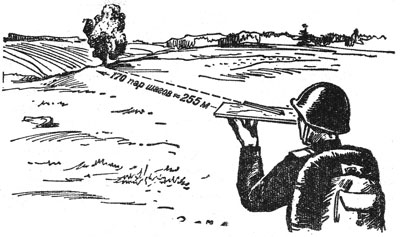

Далее выбираются находящиеся вокруг объекты, подлежащие съёмке (отдельно стоящее дерево – ориентир, поворот тропы, электрический столб, угол пашни, куст и т.п.). На первый из них производится визирование. Для этого один конец линейки прикладывается к точке стояния, другой направляется на объект. По данному направлению по линейке прочерчивается тонкая линия. На глаз определяется расстояние до объекта, и он наносится на карту в масштабе съёмки. Затем визируют и проводят направления на другой объект, следующий и так вокруг точки стояния, выполняют съёмку подробностей. Намечают следующую точку стояния по ходу, визируют на неё, проводят направление и шагами измеряют расстояние, переходя на данную точку. Шаги с помощью клинового масштаба переводят в метры и наносят вторую точку на план. Действия (съёмка) повторяются. Некоторые точки, подлежащие съёмке, наносят с помощью засечек или других способов. Последовательность выполнения съёмки на точках хода показана на рис. 17.

Съёмочный ход прокладывается по дорогам, просекам, рекам, линиям связи. Точки поворота хода, как правило, служат точками съёмки ситуации вокруг них. Расстояния по линии движения съемщика измеряют шагами, положение объектов, находящихся в стороне от линии хода, определяют разными способами: полярным, засечками, ординат, створов и т.д. Направление с одной точки на другую прочерчивается по линейке прямо на планшете. Если встать на вторую точку, засечки «закрываются», наносятся новые объекты. В результате получается план местности, выполненный маршрутным или площадным способом глазомерной съёмки [2].

Рисунок 16. Глазомерная съёмка – планшет и местность [4]

Измерение расстояний шагами – способ достаточно распространенный. Счёт их обычно ведут парами. При подготовке к съемке необходимо определить величину шага. Длина шага равна росту человека от подошвы до глаз. Также для определения размера шага на местности отмеряют прямую длиной 100м и проходят ее ровным шагом не менее трех раз, считая шаги парами. По результатам счета шагов выводят среднюю длину пары шагов.

Для измерения и откладывания измеренных расстояний лучше пользоваться так называемым клиновым масштабом, рассчитанным на определенный диапазон измерения масштаба. Клиновый масштаб строят при помощи двух катетов прямоугольного треугольника. По горизонтальной линии откладывают отрезки по 100м водном масштабе; по вертикальной линии откладывают отрезок, равный средней длине пары шагов в 100 м. Концы соответствующих отрезков соединяют [1].

Рисунок 17. Последовательность выполнения съёмки на точках хода [4]

Иногда на плане схематическими горизонталями изображают формы рельефа, прерывистыми линиями – водоразделы, а стрелками – направление скатов и их крутизну, определяемые на местности глазомерно.

В полевых условиях план строят карандашом, затем после проверки на местности окончательно оформляют в помещении. После окончания полевых работ план вычерчивается в условных знаках, дополнительные построения убираются. Четко подписывается название участка, способ съёмки, ниже указывается масштаб [1].

Источник

11. Топографическая привязка с помощью карты

Топографическая подготовка в военном деле, особенно в процессе подготовки стрельбы артиллерии и пуска ракет, включает в себя наряду с другими задачами определение на карте положения (координат) точек местности, в которых располагаются пусковые установки, орудия, наблюдательные пункты, ориентиры и т. д.

Для топографической подготовки применяют карты масштаба 1 : 50 000 и крупнее. Если карты такого масштаба отсутствуют, используют карту масштаба 1 : 100 000.

Определение положения (координат) пусковой установки, орудия и наблюдательного пункта в артиллерии называют привязкой. Топографическая привязка по картам осуществляется приемами глазомерной съемки или с помощью приборов.

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки выполняется при условии, что удаление контурных точек (местных предметов) от привязываемой точки не превышает 1 км. В качестве ориентирных точек для топографической привязки следует выбирать контурные точки (местные предметы), хорошо опознаваемые на карте.

Такими контурными точками (местными предметами) могут быть перекрестки обозначенных на карте дорог, просек, перекрестки улиц в населенных пунктах, углы канав и линий электропередач, церкви, вышки, водонапорные башни, отдельные памятники, курганы, отдельные деревья, километровые столбы, мосты и т. п.

При выполнении привязки по карте приемами глазомерной съемки карту ориентируют по компасу или по прямолинейному контуру, если привязываемая точка расположена на этом контуре, а визирование с прочерчиванием направления осуществляют при помощи линейки. Расстояние измеряют, как правило, шагами или на глаз (когда оно не более 100 м). Для перехода от расстояний, измеренных в шагах, к соответствующим расстоянии в метрах необходимо знать масштаб своих шагов. Если этот масштаб неизвестен, то принимают 100 обычных шагов за 75-80 м, в зависимости от роста человека, измеряющего расстояния.

Для того чтобы при глазомерной привязке по карте координаты привязываемой точки определить с возможно большей в данной обстановке точностью, целесообразно при выборе ориентиров (местных предметов, контурных точек) помнить и учитывать следующее.

При выборе в качестве ориентиров точек, расположенных в населенном пункте, следует иметь в виду, что на карту точно наносят лишь внешний контур населенного пункта, главные улицы и постройки, ближайшие к перекресткам главных улиц и переулков. Условный знак фабрики или завода обозначается на карте в том месте, где на местности располагается фабричная труба, а при ее отсутствии — на месте самого высокого здания, расположенного в заводской черте.

Если на небольшом участке местности сосредоточено значительное количество одинаковых местных предметов (например, сараев, домов, мельниц и т. п.), то на карту точно наносят только крайние.

Когда при глазомерной привязке используется обозначенная на карте дорога (просека), то ее середина будет соответствовать середине между двумя крайними линиями, обозначающими дорогу (просеку). Крайние линии на карте не совпадают с краями дороги на местности.

При изображении на карте местных предметов внемасштабными условными знаками за истинное местоположение этих предметов следует принимать:

— геометрический центр знака для условных знаков, представляющих собой правильную геометрическую фигуру (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг);

— середину основания знака для тех условных знаков, которые имеют форму фигур с широкими основаниями (ветряные мельницы, элеваторы, памятники, отдельные камни и т. п.);

— центр нижней фигуры для знаков, являющихся сочетанием нескольких различных фигур (часовни, наблюдательные вышки, метеорологические станции и т. п.);

— вершину прямого угла для тех знаков, которые представляют собой сочетание фигуры с прямым углом в основании (отдельные деревья, километровые столбы и т. п.).

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки выполняется одним из следующих способов.

Полярный способ

Полярный способ (рис. 26) применяется в тех случаях, когда определяемая точка находится вблизи контурной точки (местного предмета), имеющейся на карте.

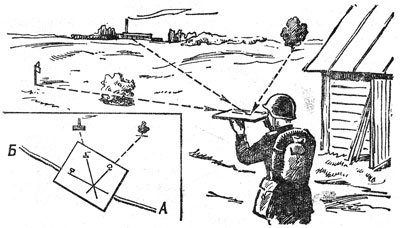

Рис. 26. Полярный способ топографической привязки приемом глазомерной съемки

Для привязки этим способом ориентируют карту на определяемой точке и обратным визированием по контурной точке (местному предмету) при помощи визирной линейки прочерчивают направление. Затем измеряют расстояние до контурной точки (местного предмета), откладывают его на прочерченной прямой в масштабе карты и таким образом находят положение привязываемой точки.

Привязку определяемой точки можно начинать и от контурной точки (местного предмета). В этом случае ориентируют карту на контурной точке и при помощи визирной линейки прямым визированием по определяемой точке прочерчивают направление. Затем измеряют расстояние между контурной и определяемой точками и, отложив его в масштабе карты на прочерченном направлении, накалывают искомую точку.

Полярный способ называют также способом визирования (прямого или обратного) с промером.

Способ засечек

В боевой практике в условиях открытой местности и при хорошей видимости для привязки точек часто применяют способ засечек, который не требует измерения расстояний. В этом одно из преимуществ этого способа перед полярным. Кроме того, способ засечек требует меньше времени.

Если определяемая точка находится на дороге или на какой-либо другой линии местности, для определения ее местоположения достаточно выбрать один ориентир, имеющийся на карте и местности. После выбора такого ориентира визирную линейку прикладывают к условному знаку этого ориентира на карте, а затем, не сбивая ориентировки карты, визируют на ориентир по линейке, поворачивая ее около условного знака ориентира. Когда ориентир окажется на линии визирования, прочерчивают линию от ориентира на себя. Пересечение линии визирования с дорогой даст местоположение определяемой точки.

Однако часто требуется определить местоположение точки, находящейся вне дорог или каких-либо других линий местности, имеющихся на карте, например, в открытом поле. В этом случае применяются другие способы засечки. Наиболее употребительными из них являются обратная засечка с контролем и засечка по измеренным расстояниям. Суть их заключается в следующем.

Обратная засечка с контролем

Рис. 27. Способ обратной засечки с контролем

При этом способе глазомерной привязки с определяемой точки должны быть видны три контурных точки (местных предмета), имеющихся на карте. На привязываемой точке карту прежде всего ориентируют. Затем на каждую из трех выбранных контурных точек обратным визированием (на себя) прочерчивают три направления. Пересечение прочерченных направлений даст положение определяемой точки. Вообще говоря, для определения положения точки достаточно пересечения двух направлений, третье направление в этом случае является контрольным.

На практике эти направления не всегда пересекаются в одной точке, тогда получается треугольник погрешности. Если стороны этого треугольника не более 1,5 мм, то определяемую точку накалывают в центре треугольника. Если стороны треугольника погрешности превышают 1,5 мм, положение искомой точки определяют снова.

Существует еще один способ выполнения обратной засечки, так называемый способ Болотова (рис. 28), при котором не требуется предварительного ориентирования карты.

Рис. 28. Способ Болотова

Засечку при этом способе также производят по трем приентирам, но выполняют на листе прозрачной бумаги (восковке), с которого намеченную точку стояния перекалывают на карту.

Выполняется это следующим образом. Лист прозрачной бумаги прикрепляют к папке (планшету, фанере), которую кладут горизонтально на какую-либо подставку (пень, камень). Посредине листа намечают точку, принимая ее за определяемую. Выбирают на местности вокруг определяемой точки изображенные на карте три ориентира. Затем, удерживая папку в одном и том же положении, прикладывают к намеченной точке визирную линейку и поочередно визируют на ориентиры, прочерчивая направления на них из намеченной точки. После этого снимают лист бумаги с папки и накладывают его на карту таким образом, чтобы каждое из прочерченных направлений прошло точно через изображение того ориентира, на который оно провизировано. Добившись этого, перекалывают намеченную на листе бумаги точку на карту. Полученная на карте точка и будет искомой.

Для повышения точности засечек ориентиры надо выбирать так, чтобы прочерченные от них направления взаимно пересекались под углом не меньше 30° и не больше 150°.

Засечка по измеренным расстояниям

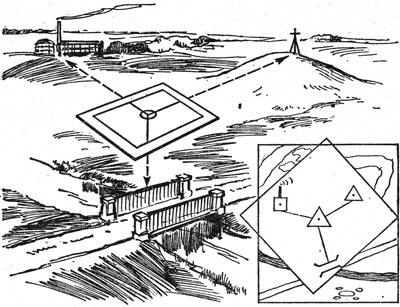

Засечку по измеренным расстояниям (рис. 29) применяют при наличии трех контурных точек (местных предметов), имеющихся на карте и находящихся на небольшом расстоянии от привязываемой точки.

Рис. 29. Способ засечки по измеренным расстояниям с промером

Для этого на местности измеряют расстояние от привязываемой точки до трех выбранных контурных точек. Затем па карте при помощи циркуля из каждой контурной точки радиусом, соответствующим измеренному расстоянию до данной точки, прочерчивают дуги и в пересечении их или в центре треугольника погрешности получают положение привязываемой точки.

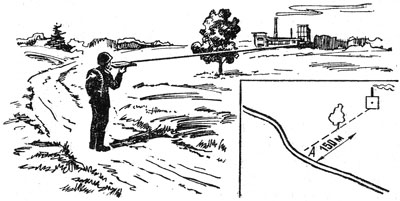

Засечка по створу с промером

Если определяемая точка находится в створе двух контурных точек (местных предметов), имеющихся на карте, или на продолжении этого створа, то положение точки определяют промером расстояния до ближайшей контурной точки.

Рис. 30. Способ топографической привязки по створу

Для этого измеренное расстояние откладывают в масштабе карты на прямой, проходящей через створные точки, и накалывают определяемую точку.

Засечка по перпендикуляру к створу или к линейному объекту

Рис. 31. Способ топографической привязки по перпендикуляру к створу или к линейному объекту

Если определяемая точка находится на некотором удалении от створа двух контурных точек или от местного предмета, изображенного на карте линейным условным знаком (дорога, просека, линия связи и т. п.), то положение ее определяют промером расстояний на местности по перпендикуляру до створа (прямолинейного объекта), а затем по створу до ближайшей контурной точки или вдоль прямолинейного объекта до характерной точки этого объекта. Построение на карте делается наоборот: от контурной точки (от характерной точки прямолинейного объекта), до которой измерялось расстояние по контуру (вдоль прямолинейного, объекта), откладывают в масштабе карты измеренное расстояние; в полученной точке восставляют перпендикуляр к створу (прямолинейному объекту), затем откладывают расстояние по перпендикуляру и накалывают положение привязываемой точки.

Рассмотренные нами способы глазомерной привязки не исчерпывают всего многообразия приемов, используемых для определения положения на карте искомых точек.

Привязку по карте приемами глазомерной съемки производят, как правило, с контролем. При контроле применяют способ, отличный от использованного, или тот же способ, но с использованием других контурных точек (местных предметов).

Топографическая привязка с помощью приборов

При необходимости более точного определения положения привязываемых точек, а также удаления их от контурных точек (местных предметов) больше 1 км топографическую привязку по карте выполняют с помощью приборов, которыми можно определять дирекционные углы и расстояния (буссоль, дальномер и др.).

В зависимости от условий местности и наличия контурных точек при топографической привязке по карте с помощью приборов применяются следующие способы:

— ход в две-три стороны;

— засечка но обратным дирекционным углам;

— засечка по измеренным расстояниям.

Полярный способ

применяют, когда известны или можно определить по карте координаты одной контурной точки (местного предмета) и эта контурная точка (точка О) видна с привязываемой точки (точка А).

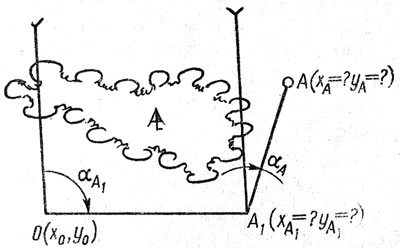

Рис. 32. Полярный способ топографической привязки с помощью приборов

Сущность этого способа заключается в измерении на местности полярных координат (аА, с1) привязываемой точки и в определении по ним прямоугольных координат (яа, У А) этой точки.

Ход в две-три стороны

применяют в тех случаях, когда известны координаты одной контурной точки (местного предмета), но она не вндна с привязываемой точки.

Рис. 33. Способ топографической привязки ходом в две стороны

Для получения координат привязываемой точки А определяют координаты вспомогательной точки Ль с которой видна контурная точка О, и от вспомогательной точки находят координаты привязываемой точки. Для определения координат вспомогательной и привязываемой точек применяют полярный способ. Следовательно, ход есть последовательное нахождение координат точек полярным способом.

Ход в две стороны как способ привязки более выгоден, чем ход в три стороны, однако необходимость хода в три стороны может возникнуть в условиях закрытой местности, бедной контурными точками.

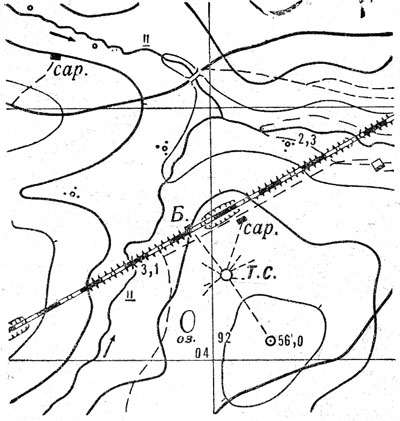

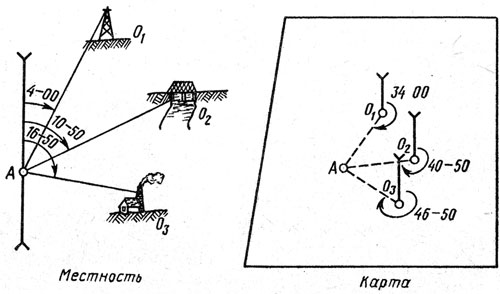

Засечка по обратным дирекционным углам

Рис. 34. Способ засечки по обратным дирекционным углам

Определение координат привязываемой точки засечкой по обратным дирекционным углам заключается в нахождении на местности дирекционных углов с привязываемой точки А на два-три местных предмета (точки О1 О2, О3), имеющихся на карте, с последующим построением измененных на 30-00 дирекционных углов на карте при соответствующих точках. Пересечение направлений измененных дирекционных углов на карте даст нам координаты привязываемой точки.

При пересечении трех направлений на карте в результате ошибок, допущенных при определении дирекционных углов и графических построениях на карте, может получиться треугольник погрешности. Допускается треугольник погрешности с наибольшей стороной не более 0,5 мм. Тогда за привязываемую точку берут центр этого треугольника.

Эти точки должны быть расположены так, чтобы направления на них составляли углы не менее 5-00, а сами точки были возможно ближе к привязываемой точке. Первое требование — иметь возможно больший угол засечки — общее для любого вида засечек, а второе вызвано тем, что ошибка в определении направления вызовет тем меньшее линейное смещение точки, чем короче расстояние.

Засечка по измеренным расстояниям

применяется тогда, когда можно найти расстояния до двух-трех контурных точек (местных предметов), координаты которых известны.

Рис. 35. Способ засечки по измеренным расстояниям

Определив расстояния до этих точек, наносят на карту по известным координатам контурные точки и прочерчивают с них циркулем дуги радиусами, равными измеренным расстояниям в масштабе карты. В пересечении дуг получают привязываемую точку.

При получении допустимого треугольника погрешности центр треугольника принимают за искомую точку.

Источник