- Коэффициент уплотнения грунта. Определение плотности грунта

- Коэффициент уплотнения: что это?

- Показатели уплотнения грунта

- Специфика определения коэффициента уплотнения

- Методы уплотнения и вычисления коэффициента

- Типология методов уплотнения грунта

- Коэффициенты уплотнения и нормы СНиП

- Как определяют коэффициент уплотнения?

- Примеры вычисления коэффициента уплотнения

- Геотехконтроль: определение коэффициента уплотнения грунта

- Способы определения коэффициента уплотнения грунта

- 1 Область применения

- 2 Нормативные ссылки

- 3 Термины и определения

- 4 Общие положения

- 5 Оборудование и приборы

Коэффициент уплотнения грунта. Определение плотности грунта

Подготавливаясь к застройке, проводят специальные исследования и тесты, определяющие пригодность участка к предстоящей работе: берут пробы грунта, вычисляют уровень залегания подземных вод и исследуют другие особенности почвы, которые помогают определить возможность (или ее отсутствие) строительства.

Проведение таких мероприятий способствует повышению технических показателей, вследствие чего решается ряд проблем, возникающих в процессе строительства, например, проседание почвы под тяжестью конструкции со всеми вытекающими последствиями. Первое ее внешнее проявление выглядит как появление трещин на стенах, а в совокупности с другими факторами к частичному или полному разрушению объекта.

Коэффициент уплотнения: что это?

Под коэффициентом уплотнения грунта имеют в виду безразмерный показатель, который, по сути, является исчислением из отношения плотность грунта/плотность грунтаmax. Коэффициент уплотнения грунта рассчитывается с учетом геологических показателей. Любой из них, независимо от породы, пористый. Он пронизан микроскопическими пустотами, которые заполняются влагой или воздухом. При выработке почвы объем этих пустот увеличивается в разы, что приводит к повышению рыхлости породы.

Важно! Показатель плотности насыпной породы намного меньше, чем те же характеристики утрамбованного грунта.

Именно коэффициент уплотнения грунта определяет необходимость подготовки участка к строительству. Опираясь на эти показатели, подготавливают песчаные подушки под фундамент и его основание, дополнительно уплотняя грунт. Если эту деталь упустить, он может слеживаться и под весом конструкции начнет проседать.

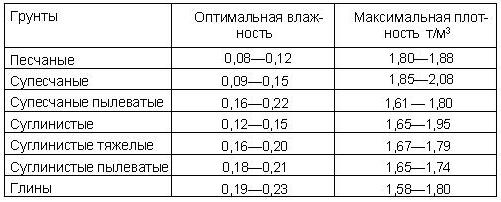

Показатели уплотнения грунта

Коэффициент уплотнения грунта показывает уровень уплотненности почвы. Его значение варьируется в рамках от 0 до 1. Для основания бетонного ленточного фундамента нормой считается показатель в >0,98 балла.

Специфика определения коэффициента уплотнения

Плотность скелета грунта, когда земляное полотно поддают стандартному уплотнению, вычисляется в лабораторных условиях. Принципиальная схема исследования заключается в помещении образца почвы в стальной цилиндр, который сжимается под воздействием внешней грубой механической силы – ударов падающего груза.

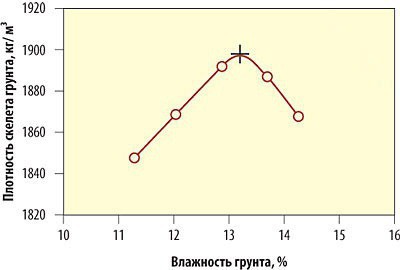

Важно! Наивысшие показатели плотности грунта отмечаются у пород с влажностью чуть выше нормы. Эта зависимость изображена на графике ниже.

Каждое земляное полотно имеет свою оптимальную влажность, при которой и достигается максимальный уровень уплотнения. Этот показатель также исследуют в лабораторных условиях, придавая породе разную влажность и сравнивая показатели уплотнения.

Реальные данные – это конечный результат исследований, измеряющийся по окончании всех лабораторных работ.

Методы уплотнения и вычисления коэффициента

Географическое расположение определяет качественный состав грунтов, каждый из которых обладает своими характеристиками: плотностью, влажностью, способностью к проседанию. Потому так важно разработать комплекс мер, направленный на качественное улучшение характеристик для каждого типа почвы.

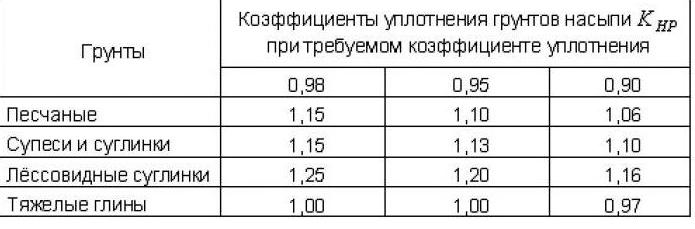

Вам уже известно понятие коэффициента уплотнения, предмет которого изучается строго в лабораторных условиях. Проводят такую работу соответственные службы. Показатель уплотнения почвы определяет методику воздействия на грунт, вследствие которой он получит новые прочностные характеристики. Проводя такие действия, важно учитывать процент усиления, прикладываемого для получения необходимого результата. Исходя из этого вычитывается коэффициент уплотнения грунтов (таблица ниже).

Типология методов уплотнения грунта

Существует условная система подразделения методов уплотнения, группы которых формируются исходя из способа достижения цели — процесса выведения кислорода из слоев почвы на определенной глубине. Так, различают поверхностное и глубинное исследование. Исходя из типа исследования, специалисты подбирают систему оборудования и определяют способ его применения. Методы исследования почвы бывают:

- статическими;

- вибрационными;

- ударными;

- комбинированными.

Каждый из типов оборудования отображает метод применения силы, например пневматический каток.

Частично такие методы применяются в малом частном строительстве, другие исключительно при построении крупномасштабных объектов, возведение которых согласовано с местной властью, так как некоторые из таких строений могут оказывать влияние не только на заданный участок, но и на окружающие объекты.

Коэффициенты уплотнения и нормы СНиП

Все операции, связанные со строительством, четко регламентируются законом, потому строго контролируются соответствующими организациями.

Коэффициенты уплотнения грунтов СНиП определяет пунктом 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012. Действия, описанные в нормативных документах, были обновлены и актуализированы в 2013-2014 годах. В них описываются уплотнения для разного рода почвы и грунтовых подушек, использующихся при возведении фундамента и строений разного рода конфигураций, в том числе и подземных.

Как определяют коэффициент уплотнения?

Проще всего определить коэффициент уплотнения грунта по методу режущих колец: металлическое кольцо выбранного диаметра и определенной длины забивают в грунт, во время чего порода плотно фиксируется внутри стального цилиндра. После этого массу приспособления измеряют на весах, а по окончании взвешивания вычитывают вес кольца, получая чистую массу грунта. Это число делят на объем цилиндра и получают окончательную плотность грунта. После чего ее делят на показатель максимально возможной плотности и получают вычисляемое – коэффициент уплотнения для данного участка.

Примеры вычисления коэффициента уплотнения

Рассмотрим определение коэффициента уплотнения грунта на примере:

- значение максимальной плотности грунта — 1,95 г/см 3 ;

- диаметр режущего кольца – 5 см;

- высота режущего кольца – 3 см.

Необходимо определить коэффициент уплотнения почвы.

С такой практической задачей справиться намного легче, чем может показаться.

Для начала забивают цилиндр в грунт полностью, после чего извлекают его из почвы так, чтобы внутреннее пространство оставалось заполненным землей, но снаружи никакого скопления грунта не отмечалось.

При помощи ножа грунт извлекают из стального кольца и взвешивают.

К примеру, масса грунта составляет 450 грамм, объем цилиндра 235,5 см 3 . Рассчитав по формуле, получаем число 1,91г/см 3 – плотность почвы, откуда коэффициент уплотнения почвы – 1,91/1,95 = 0,979.

Возведение любого здания или конструкции — ответственный процесс, которому предшествует еще более ответственный момент подготовки застраиваемого участка, проектирования предполагаемых построек, расчета общей нагрузки на грунт. Это касается всех без исключения построек, которые предназначены для длительной эксплуатации, срок которой измеряется десятками, а то и сотнями лет.

Источник

Геотехконтроль: определение коэффициента уплотнения грунта

Одной из самых важных физических характеристик грунта является его плотность. В промышленном, гражданском, а так же дорожном строительстве её значение выражается через величину коэффициента уплотнения kcom (Ку) — безразмерного коэффициента, определяемого как отношение плотности сухого грунта в конструкции к максимальной плотности сухого грунта, полученной методом стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002.

Как же правильно и грамотно определить этот показатель? Именно об этом я постараюсь рассказать доступно.

Для определения коэффициента уплотнения грунта в настоящее время существует немало приборов, основанных на различных принципах действия. Посмотрите на их многообразие:

Но решающее слово остаётся за ним — кольцом-пробоотборником, поскольку только метод режущего кольца регламентируется — ГОСТ 5180-84 (мы не рассматриваем радиоизотопный метод, т.к. он не нашёл широкого применения после аварии на Чернобыльской АЭС).

Итак, перед нами стоит задача: определить коэффициент уплотнения грунта на определённом участке.

1) Выберем и обозначим на данной площади точки опробования: которые можно отметить как на плане, с последующим переносом на фотографию:

так и непосредственно на участке с помощью маркеров.

2) Затем в каждой точке подготовим площадки для работы: снимем верхние 5-10 см грунта, сохраняя целостность проверяемого слоя.

При необходимости обследования нижележащих слоёв отроем шурф на нужную глубину.

3) Теперь проверим уплотнение грунта в каждой точке экспресс-методом, применив один из приборов вышеобозначенных приборов.

Проанализируем полученные результаты и выберем несколько точек (их количество будет зависеть от площади обследуемого участка, но не менее 2-х — 3-х) с минимальными и, для верности, максимальными показаниями прибора.

4) Отберём в выбранных точках пробы грунта:

4.1) — ненарушенного сложения методом режущего кольца — в каждой точке по 2 кольца для получения среднего значения по двум параллельным определениям (достоверным будет считаться результат, в котором плотность грунта в каждом кольце не будет отличаться более, чем на 0,02 г/см³).

Пробы упакуем для сохранения влажности и замаркируем, соблюдая требования ГОСТ 12071-2000.

4.2) — нарушенного сложения, выбирая грунт вокруг режущих колец, для дальнейших испытаний в стационарных условиях в лаборатории.

5) После доставки проб в лабораторию взвесим грунт, извлечённый из каждого кольца

и определим плотность грунта ρ, поделив массу грунта m на объём кольца v:

Затем тару с грунтом поставим в сушильный шкаф для определения влажности w, %.

6) После того, как грунт высохнет при температуре 105+5 0 C, рассчитаем значение плотности сухого грунта ρd в каждой точке отбора пробы по формуле

7) Из пробы грунта нарушенного сложения подготовим навеску и испытаем грунт в приборе стандартного уплотнения. Этот прибор может быть как ручным, так и полуавтоматическим, что удобнее

8) По результатам проведённых испытаний построим график зависимости плотности грунта от влажности:

По наивысшей точке графика определим значения максимальной плотности сухого грунта ρdmax (в данном случае 1,87 г/см³) и соответствующее ей значение оптимальной влажности wopt 9,9 %.

9) Вот теперь мы можем определить коэффициент уплотнения грунта в каждой точке отбора по формуле:

10) Остаётся только сравнить данные экспресс-метода с результатами, полученными методом режущего кольца, и оценить степень уплотнения грунта на всём участке опробования.

Источник

Способы определения коэффициента уплотнения грунта

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2016 г. N 891-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22733-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2018 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на природные и техногенные дисперсные грунты и устанавливает метод лабораторного определения максимальной плотности сухого грунта и соответствующей ей влажности при исследовании грунтов для строительства.

Настоящий стандарт не распространяется на органо-минеральные и органические грунты и грунты, содержащие более 30% частиц крупнее 10 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 24104-2001* Весы лабораторные. Общие технические требования

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ГОСТ 29329-92* Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 5180, ГОСТ 12071, ГОСТ 25100, ГОСТ 30416, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 максимальная плотность (стандартная плотность): Наибольшая плотность сухого грунта, которая достигается при испытании грунта методом стандартного уплотнения.

3.2 оптимальная влажность: Значение влажности грунта, соответствующее максимальной плотности сухого грунта.

3.3 стандартное уплотнение: Послойное (в три слоя) уплотнение образца грунта с постоянной работой уплотнения.

3.4 график стандартного уплотнения: Графическое изображение зависимости изменения плотности сухого грунта от влажности при испытании методом стандартного уплотнения.

4 Общие положения

4.1 Метод стандартного уплотнения заключается в установлении зависимости плотности сухого грунта от его влажности при уплотнении образцов грунта с постоянной работой уплотнения и последовательным увеличением влажности грунта.

Результаты испытания оформляют в виде графика стандартного уплотнения.

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию, приборам и лабораторным помещениям приведены в ГОСТ 30416.

4.3 Для испытания грунта методом стандартного уплотнения используют образцы грунта нарушенного сложения, отобранные из горных выработок (шурфов, котлованов, буровых скважин и т.п.), в обнажениях или в складируемых массивах предполагаемого для использования в сооружениях грунта в соответствии с требованиями ГОСТ 12071.

4.4. Число последовательных испытаний грунта при увеличении его влажности должно быть не менее пяти, а также достаточным для выявления максимального значения плотности сухого грунта по графику стандартного уплотнения.

4.5 Допустимое расхождение между результатами параллельных определений, полученными в условиях повторяемости, выраженное в относительных единицах, не должно превышать для максимального значения плотности сухого грунта 1,5%, для оптимальной влажности — 10%.

Если расхождения превышают допустимые значения, следует проводить дополнительное испытание.

За результат максимальной стандартной плотности принимают наибольшее значение плотности сухого грунта и соответствующую ей величину оптимальной влажности.

5 Оборудование и приборы

5.1 В состав установки для испытания грунта методом стандартного уплотнения входят:

— устройство для механизированного или ручного уплотнения грунта падающим грузом с постоянной высоты (типа прибора СОЮЗДОРНИИ);

— форма для образца грунта.

Принципиальная схема прибора СОЮЗДОРНИИ для стандартного уплотнения грунтов приведена в приложении А.

Примечание — Допускается применять установки других конструкций при условии проведения сопоставительных испытаний для каждой разновидности грунта.

5.2 Конструкция устройства для уплотнения грунта должна обеспечивать падение груза массой (2500±25) г по направляющей штанге с постоянной высоты (300±3) мм на наковальню диаметром 99,8 мм. Отношение массы груза к массе направляющей штанги с наковальней должно быть не менее 1,5.

Примечание — Для механизированных устройств для уплотнения грунта допускается размер наковальни диаметром 99,6 мм.

5.3 При механизированном способе уплотнения в состав устройства должны входить механизм подъема груза на постоянную высоту и счетчик числа ударов.

5.4 Форма для образца грунта должна состоять из цилиндрической части, поддона, зажимного кольца и насадки.

5.5 Цилиндрическая часть формы должна иметь высоту (127,4±0,2) мм и внутренний диаметр 100,0 мм. Временное сопротивление металла цилиндрической части формы должно быть не менее 400 МПа. Цилиндрическая часть формы может быть цельной или состоящей из двух разъемных секций.

5.6 Установка должна быть размещена на жесткой горизонтальной плите (бетонной или металлической) массой не менее 50 кг. Отклонение поверхности от горизонтали должно быть не более 2 мм/м.

5.7 При испытании грунта методом стандартного уплотнения применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование и инструмент:

— весы для статического взвешивания на 2-5 кг среднего класса точности по ГОСТ 29329;

— весы лабораторные на 0,2-1,0 кг 4-го класса точности по ГОСТ 24104;

— линейка металлическая длиной не менее 300 мм по ГОСТ 427;

— цилиндры мерные вместимостью 100 мл и 50 мл ценой деления не более 1 мл по ГОСТ 1770;

— чашки металлические для испытаний вместимостью 5 л;

— стаканчики весовые (алюминиевые бюксы) ВС-1 с крышками;

— устройство растирочное или ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147;

— набор сит с диаметром отверстий 10 и 5 мм;

— эксикатор Э-250 по ГОСТ 23932;

— нож лабораторный с прямым лезвием длиной не менее 150 мм;

Источник