- Способы определения группы крови общая хирургия

- Способы определения группы крови общая хирургия

- Определение групп крови

- Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

- Методика определения групп крови.

- Определение группы крови и резус принадлежности

- Группа крови оценка совместимости

- Способы определения группы крови общая хирургия

- Группы крови

Способы определения группы крови общая хирургия

В 1901 г. К. Ландштейнер разделил кровь всех людей на группы. В основу деления был положен открытый закон изогемагглютинации. Это явление заключается в склеивании и разрушении эритроцитов крови человека при добавлении их в плазму других людей. Агглютинация определяется на глаз и имеет вид мелкой зернистости. Различают 4 группы крови: OI, AII, BIII, ABIV. Групповые особенности крови человека являются постоянным признаком, передаются по наследству, возникают во внутриутробном периоде и не изменяются в течение жизни или под влиянием болезней.

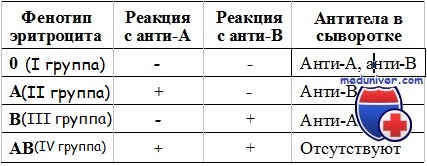

Каждая группа крови отличается серологическими свойствами. Определяются эти свойства агглютиногенами и агглютининами. В основу такого разделения положена система АВО. А и В являются антигенами, по характеру строения относятся к классу гликопротеидов. В 88% случаев антиген А обладает большей антигенной силой и обозначается А1. В 12% случаев встречается антиген А2, слабо реагирующий с антисывороткой. Сильный антиген A1 выявляется быстрой реакцией и дает крупнозернистую агглютинацию, слабый антиген А2 обладает противоположными свойствами (медленной реакцией и мелкозернистой агглютинацией). На основании подобного разделения выявлено, что группа крови OI встречается у 32 % людей, АН — у 40 %, ВIII — у 20 % и ABIV — у 8 %. Помимо антигенов А и В, находящихся в эритроцитах, в плазме крови имеются агглютинины альфа и бета.

В группе крови 0I агтлютиногенов нет, имеются оба агглютинина, серологическая формула этой группы 0I;

кровь группы АII содержит агглютиноген А и агглютинин бета, серологическая формула — AII;

кровь группы ВIII содержит агглютиноген В и агглютинин альфа, серологическая формула — ВIII;

кровь группы ABIV содержит агглютиногены А и В, агглютининов нет, серологическая формула — ABIV.

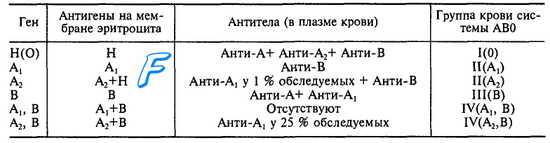

Серологические формулы групп крови при наличии подгрупп выглядят следующим образом:

Реакция изогемагглютинации происходит при встрече агглютиногенов, находящихся в эритроцитах, с одноименными агглютининами, находящимися в плазме (А встречается с альфа, В — с бета).

Под агглютинацией мы подразумеваем склеивание эритроцитов и их разрушение. «Агглютинация (позднелатинское слово aglutinatio — склеивание) — склеивание и выпадение в осадок корпускулярных частиц — бактерий, эритроцитов, тромбоцитов, клеток тканей, корпускулярных химически активных частиц с адсорбированными на них антигенами или антителами, взвешенных в среде электролитов» (БМЭ, 1974).

Источник

Способы определения группы крови общая хирургия

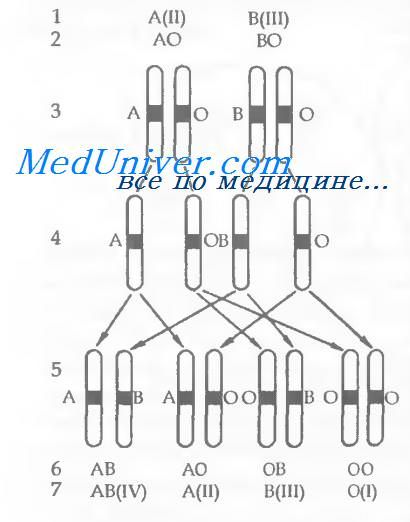

Группа крови (фенотип) наследуется по законам генетики и определяется набором генов (генотипом), получаемых с материнской и отцовской хромосомой. Человек может иметь только те антигены крови, которые имеются у его родителей. Наследование групп крови по системе АВО определяется тремя генами — А, В и О. В каждой хромосоме может быть только один ген, поэтому ребенок получает от родителей только два гена (один от матери, другой от отца), которые и вызывают появление в эритроцитах двух антигенов системы АВО. На рис. 2 представлена схема наследования групп крови по системе АВО.

Антигены крови появляются на 2—3-м месяце внутриутробной жизни и к рождению ребенка хорошо определяются. Естественные антитела выявляются с 3-го месяца после рождения и к 5—10 годам достигают максимального титра.

Определение групп крови

В настоящее время существует два метода определения группы крови.

Простой — определение антигенов крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и цоликлонам анти — А и анти — В. Цоликлоны, в отличие от стандартных сывороток, не являются продуктами клеток человека, поэтому исключена контаминация препаратов вирусами гепатита и ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Второй метод — перекрестный, заключающийся в определении агтлютиногенов одним из указанных способов с дополнительным определением агглютининов с помощью стандартных эритроцитов.

Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

Для определения групп крови применяют стандартные изогемагглютинирующие сыворотки. В сыворотке имеются агглютинины, являющиеся антителами всех 4 групп крови, а их активность определяется титром.

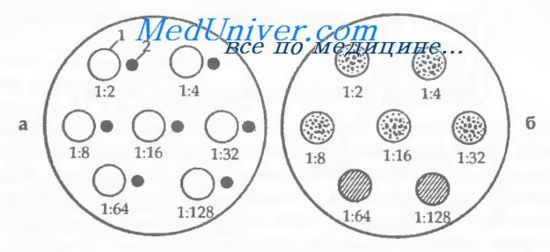

Техника получения сывороток и определения титра заключается в следующем. Для их заготовки используют донорскую кровь. После отстаивания крови, сливания и дефибриллирования плазмы необходимо определить титр (разведение), т. е. активность изогемагглютинирующих сывороток. С этой целью берется ряд центрифужных пробирок, в которых разводится сыворотка. Вначале в чистые пробирки добавляется по 1 мл физиологического раствора поваренной соли. В 1-ю пробирку с физиологическим раствором добавляют 1 мл испытуемой сыворотки, жидкости смешиваются, соотношение жидкостей в 1-й пробирке 1:1. Далее 1 мл смеси из 1-й пробирки переносится во 2-ю, все это смешивается, получается соотношение 1:2. Затем 1 мл жидкости из 2-й пробирки переносится в 3-ю пробирку, смешивается, получается соотношение 1:4. Таким образом разведение сыворотки продолжают до 1:256.

На следующем этапе производят определение титра разведенной сыворотки. Из каждой пробирки на плоскость наносят по 2 крупные капли. В каждую каплю добавляют заведомо иногруппные эритроциты (в соотношении 1 к 10), смешивают, ждут 3—5 минут. Далее определяют последнюю каплю, где произошла агглютинация. Это наибольшее разведение и является титром гемагтлютинирующей сыворотки. Титр не должен быть ниже чем 1:32. Хранение стандартных сывороток допускается в течение 3 месяцев при температуре от +4° до +6 °С с периодическим контролем через 3 недели.

Методика определения групп крови.

На тарелку или любую белую пластину со смачиваемой поверхностью необходимо нанести цифровое обозначение группы сыворотки и ее серологическую формулу в следующем порядке слева направо: I II, III. Это потребуется для определения исследуемой группы крови.

Стандартные сыворотки системы АВО каждой группы двух различных серий наносят на специальную планшетку или тарелку под соответствующими обозначениями, чтобы получилось два ряда по две большие капли (0,1 мл). Исследуемую кровь наносят по одной маленькой капле (0,01 мл) рядом с каждой каплей сыворотки и перемешивают кровь с сывороткой (соотношение сыворотки и крови 1 к 10). Реакция в каждой капле может быть положительной (наличие агглютинации эритроцитов) и отрицательной (отсутствие агглютинации). Результат оценивается в зависимости от реакции со стандартными сыворотками I, II, III. Оценивают результат через 3—5 минут. Различные сочетания положительных и отрицательных результатов дают возможность судить о групповой принадлежности исследуемой крови по двум сериям стандартных сывороток.

Источник

Определение группы крови и резус принадлежности

Крайне важное значение для клинической практики имеет определение антигенов эритроцитов – идентификация группы крови и резус-фактора. Группа крови человека определяется наличием на поверхности эритроцита антигенов и является индивидуальным признаком. Эритроцитарные поверхностные антигены эритроцитов определяет фенотип эритроцитов или группу крови человека.

В настоящее время известно более 200 антигенов эритроцитов, поэтому группа крови может отличаться в зависимости от количества используемых антисывороток для идентификации антигенов на поверхности эритроцитов. Эритроцитарные антигены, идентифицированные в популяции в 1% случаев, считаются редкими.

Основной системой идентификации групп крови является система АВО, в которой группа крови характеризуется наличием на поверхности эритроцитов антигенов А, В, АВ или их отсутствием (О), т.е. четыре группы крови. В некоторых руководствах встречается дополнительная маркировка групп крови: О (I); А(II); В (III) и АВ (IV).

Выявление в 1901 г. эритроцитарных антигенов положило начало изучению допустимости смешивания эритроцитов разных групп, т.е. совместимости гемотрансфузий. В крови (сыворотке) каждого индивидуума циркулируют антитела (называемые так же агглютинины), активные в отношении чужеродных антигенов. Взаимодействие антиген-антитело приводит к агглютинации (слипанию) и разрушению эритроцитов. В крови индивидуумов с группой крови А циркулируют антитела против антигенов В. Индивидуумы с группой крови В имеют антитела, против антигенов А. При группе крови О в сыворотке определяются антитела анти-А, анти-В, тогда как при группе крови АВ ни антитела А, ни антитела В в сыворотке не определяются.

Таким образом, индивидуумы с группой крови АВ являются универсальными реципиентами иногрупной крови.

Индивидуумы с группой крови О, эритроциты которых не имеют на поверхности ни А, ни В антигенов, являются универсальными донорами.

Антитела к эритроцитарным антигенам А или В являются генетически детерминированными, в соответствии с группой крови эритроцитов, тогда как антитела к другим поверхностным антигенам эритроцитов являются приобретенными. Пациенты, получающие трансфузии, со временем накапливают антитела, что может осложнять подбор требуемой группы крови. Для таких пациентов важно выполнять типирование группы крови с оценкой возможно большего спектра антител сыворотки.

Группа крови оценка совместимости

Для оценки совместимости групп крови и возможности трансфузий необходимо исследование реакции антител сыворотки донора и эритроцитов реципиента, а также эритроцитов донора и антител сыворотки реципиента.

При совместимости групп крови смешивание эритроцитов и сыворотки не приводит к изменению состава и окраски реакционной капли.

При несовместимости групп смешивание эритроцитов донора и сыворотки пациента вызывает реакцию агглютинации – образование в капле неоднородностей в виде слипшихся эритроцитов, точечно насыщающих поле реакции.

Резус-фактором (Rh) называют антиген D, который может располагаться на поверхности эритроцитов. Наличие или отсутствие этого антигена на поверхности эритроцитов индивидуума определяет такую характеристику группы крови, как резус положительная или резус отрицательная (Rh+ или Rh–). Примерно 85% популяции людей имеют резус-положительную группу крови (Rh+).

В отличие от антител к антигенам АВ, антитела к антигену D не присутствуют в крови. При контакте крови резус-положительной группы с резус-отрицательной, происходит сенсибилизация и синтез анти-резусных антител. Такая реакция развивается, например, при беременности Rh– матери Rh+ плодом. Выход фетальных клеток во время родов в кровоток матери активизирует синтез антирезусных антител. В случае пересечения антирезусными антителами плацентарного барьера и попадания в кровь плода, развивается гемолитическая желтуха новорожденного, обусловленная разрушением эритроцитов.

Определение резус фактора необходимо для каждого индивидуума в дополнение к определению группы крови. Отмечено, что выраженность структуры эритроцитарного антигена различна у здоровых людей и тем более у иммуноскомпроментированных больных, беременных женщин.

В настоящее время определение групп крови, резус фактора, продукции антиэритроцитарных антител выполняется в автоматическом режиме стандартизированными методами, позволяющими одномоментно проводить как типирование групп крови, определение продукции антител, так и совместимости возможных трансфузий. Визуальное отображение полученной карты для каждого пациента может быть востребовано в течение всей жизни пациента, она хранится в базе данных лаборатории.

Показания к исследованию: Любое стационарное лечение, беременность.

Условия взятия и хранения образца

Для исследования используется венозную кровь, взятую с ЭДТА или без консервантов. Взятие крови производится натощак, или не менее чем через 8 ч после последнего приема пищи. Образец крови может храниться при температуре от 4–8 °С не более 24 ч.

Группа крови системы АВО:

- 0 (I) – первая группа;

- A (II) – вторая группа;

- B (III) – третья группа;

- AB (IV) – четвертая группа крови.

При выявлении подтипов (слабых вариантов) групповых антигенов результат выдается с соответствующим комментарием, например, «выявлен ослабленный вариант А2, необходим индивидуальный подбор компонентов крови».

- Rh (+) положительная;

- Rh (–) отрицательная.

При выявлении слабых и вариантных подтипов антигена D выдается комментарий: «выявлен слабый резус-антиген, рекомендуется при необходимости выполнять трансфузию резус-отрицательных компонентов крови».

Источник

Способы определения группы крови общая хирургия

Трансфузиология (от лат. transfusio — переливание) — отрасль медицинской науки, изучающая способы и средства управления функциями организма путем воздействия на него переливания цельной крови, ее компонентов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, стволовых кроветворных клеток, плазмы крови) и кровозаменителей.

Переливание крови или ее компонентов от человека человеку основывается на знании антигенных (иммунных) свойств клеток и белков крови.

Группы крови

Эритроцитарные антигены. Часть из более чем 300 антигенов мембраны эритроцитов человека объединена в 23 генетически контролируемые системы групп крови (ABO, Rh-Hr, Дафи, М, N, S, Леви, Диего). Система антигенов эритроцитов АВО содержит в сыворотке крови естественные анти-А и анти-В антитела. Генетический локус, контролирующий образование антигенов этой системы, расположен в длинном плече 9-й хромосомы и представлен генами Н, А, В и 0. Гены А, В, Н контролируют синтез ферментов, которые формируют особые моносахариды или антигены мембраны эритроцита — А, В и Н. Образование антигенов начинается с гена Н, который через контролируемый им энзим гликолизилтранферазу формирует из особого вещества-предшественника — церамидпентасахарида — антиген Н эритроцитов. Далее гены А и В через активность контролируемых ими энзимов формируют из Н-антигена, являющегося для них исходным материалом, антигены А или В. Ген «0» не контролирует трансферазу, и Н-антиген остается неизменным, формируя группу крови 0(I). Таким образом, на мембране эритроцитов человека присутствуют антигены А, В и Н. У 20 % людей антиген А имеет антигенные отличия (А1 и А2). Антитела против антигенов А, А1, А2 и В начинают формироваться после рождения человека иммунной системой в ответ на стимуляцию ее антигенами пищи и бактерий, поступающих, например, в организм с вдыхаемым воздухом. Максимум продукции анти-А и анти-В антител приходится на 8—10-летний возраст. При этом в плазме крови накапливается анти-А больше, чем анти-В. Антитела анти-А и анти-В называются изоантителами, или агглютининами, а соответствующие антигены мембраны — агглютиногенами. Характеристика групп крови системы АВО представлена в табл. 7.3.

Таблица 7.3. Группы крови системы АВО

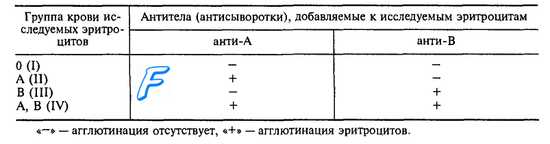

Естественные анти-А- и анти-В-антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М. Выработанные в процессе иммунизации А или В антигеном анти-А- и анти-В-антитела являются иммунными и относятся к иммуноглобулинам класса G. Иммуноглобулины склеивают эритроциты (явление агглютинации) и вызывают их гемолиз. При несовместимости группы крови донора (т. е. человека, у которого берут кровь для переливания) и реципиента (т. е. человека, которому переливают кровь) переливание крови вызывает гемоконфликт, связанный с агглютинацией и гемолизом эритроцитов, заканчивающийся гибелью реципиента. Для исключения гемокон-фликтов человеку переливают лишь одногруппную кровь. Для определения группы крови по системе АВО смешивают антитела анти- А и анти- В с исследуемыми эритроцитами и по наличию или отсутствию агглютинации эритроцитов определяют группу крови (табл. 7.4).

Rh-Hr антигены эритроцитов. Rh-антигены представлены на мембране эритроцитов тремя связанными участками: антигенами С (rh’) или с (hr»), Е (rh») или е (hr») и D (Rh,,) или d. Из этих антигенов сильным является D, он способен иммунизировать человека, у которого антиген D отсутствует. Люди, имеющие D-антиген, называются «резус-положительными» (Rh+), среди европейцев их 85 %, а не имеющие его — «резус-отрицательными» (Rh-) (15 %). У некоторых народов, например эвенков, отмечается 100 % Rh+ принадлежность.

Таблица 7.4. Определение группы крови системы АВО

Резус-положительная кровь донора образует иммунные антитела (анти-D) у резус-отрицательного реципиента. Повторное переливание резус-положительной крови может вызвать гемоконфликт. Подобная же ситуация возникает у резус-отрицательной женщины, беременной резус-положительным плодом. Во время родов (или аборта) эритроциты плода поступают в кровь матери и иммунизируют ее организм (вырабатывают анти-D-антитела). При последующих беременностях резус-положительным плодом анти-D-антитела проникают через плацентарный барьер, повреждают ткани и эритроциты плода, вызывая выкидыш, а при рождении ребенка — ре-зусную болезнь, одним из проявлений которой является гемолитическая анемия. Для профилактики иммунизации резус-отрицательной женщины D-антигенами плода во время родов или абортов ей вводят концентрированные анти-D-антитела. Они агглютинируют резус-положительные эритроциты плода, поступающие в ее организм, и имммунизации не наступает. Слабые резусные антигены С и Е при их значительном поступлении в организм резус-положительного человека могут вызвать антигенные реакции. Чаще всего антитела к антигенам эритроцитов системы резус являются иммуноглобулинами класса G. Для выявления этих антител используют анти-глобулиновую сыворотку крови, содержащую aнти-IgG-антитела.

Источник