Цементирование скважин

Drillings.ru

Торговый дом АУМАС

Тел: +7 (8552) 77-36-15

Моб. тел.: +79053740010, +79600530909, +79656296455

E-mail: drillings@aumas.ru, sale@aumas.ru

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

| Глубина бурения, м |

| 100 м |

| 300 м |

| 500 м |

| 800 м |

| 2000 м |

Буровые установки с подвижным вращателем

| Глубина бурения, м |

| до 15 м. |

| до 25-50 м. |

| до 100 м. |

| до 300 м. |

| до500 м. |

| до1000 м. |

| до2000 м. |

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

| Глубина бурения, м |

| до 25-50 м. |

| до 200 м. |

| 600-800 м. |

| Глубина бурения 2000-3000 м. |

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Источник

Обвязка обсадных колонн и проверка герметичности

По истечении регламентированного срока твердения тампонажного раствора обсадную колонну на устье соединяют с предыдущей и герметизируют межколонное пространство таким образом, чтобы в любой последующий момент можно было контролировать давление в нем.

Обвязывают обсадные колонны друг с другом при помощи колонных головок разных конструкций. Наиболее универсальными являются клиновые колонные головки, одна из которых показана на рис. 88. Она состоит из корпуса 7, навинчиваемого на верхний конец предыдущей обсадной колонны; пьедестала 1, который устанавливают на фланец корпуса и крепят к последнему болтами; клиньев 9, при помощи которых подвешивают внутреннюю колонну (т. е. первую промежуточную колонну на головке кондуктора; вторую промежуточную колонну на головке первой и т. д.), и уплотнительных устройств для обеспечения герметичности всех соединений. В теле корпуса и пьедестала имеются боковые отверстия, закрытые пробками 8. После обвязки двух колонн в одно из таких отверстий ввинчивают кран высокого давления, через который с помощью манометра контролируют давление в межколонном пространстве, а при необходимости стравливают газ (отводят на факел). При обвязке колонн, которые перекрывают газоносные пласты либо нефтеносные с повышенным коэффициентом аномальности, целесообразно в одно из отверстий вставить и приварить к корпусу (или пьедесталу) патрубок с краном высокого давления, через который при необходимости можно было бы закачать в заколонное пространство промывочную жидкость для устранения газопроявлений.

Перед обвязкой обсадную колонну, которая с момента окончания цементирования должна оставаться подвешенной на крюке буровой установки, натягивают с расчетным усилием и затем при помощи клиньев подвешивают в головке. После подвески на верхний конец колонны навинчивают пьедестал и соединяют последний с фланцем корпуса головки.

Герметичность обсадной колонны, колонной головки и зацементированного заколонного пространства проверяют путем опрессовки. Продавочную жидкость в колонне предварительно заменяют на воду. При опрессовке внутреннее давление в любом сечении колонны должно не менее чем на 10% превышать наибольшее ожидаемое давление здесь в период опробования, испытания или эксплуатации скважины (а для промежуточных

колонн — в случае закрытия превентора при выбросе или замены промывочной жидкости другой с более высокой плотностью в ходе дальнейшего углубления скважины).

Если трубы с наименьшей прочностью на разрыв составляют верхнюю секцию колонны, давление роп, которое должно быть создано на устье при опрессовке, можно рассчитать по формуле

где рв — наибольшее ожидаемое внутреннее давление у верхнего конца рассматриваемой секции; zс — глубина верхнего конца этой секции от устья.

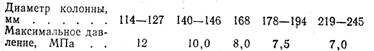

Во всех случаях давление опрессовки верхней секции колонны должно быть не меньше величин, указанных ниже

Колонну признают герметичной в том случае, если после замены продавочной жидкости водой не наблюдается перелива жидкости и выделения газа на устье и если в период выдержки колонны под указанным выше давлением последнее в течение 30 мин снижается не более чем на 0,5 МПа при опрессовочном давлении свыше 7 МПа и не более чем на 0,3 МПа при меньшем опрессовочном давлении. Контроль за изменением давления начинают через 5 мин после создания заданного давления опрессовки.

Проверка герметичности обсадной колонны опрессовкой после образования цементного камня имеет существенный недостаток. Давление в колонне при опрессовке, особенно в газовых скважинах, часто намного больше, чем в период твердения тампонажного раствора (рис. 89, кривые 4 и 2). В ряде случаев по этой причине цементный камень в заколонном пространстве, прежде всего в верхней части скважины, разрушается и не может в дальнейшем надежно выполнять функции разобщающей среды. Устранить этот недостаток можно, если опрессовывать обсадную колонну не после затвердения тампонажного раствора, а перед началом цементирования (либо в крайнем случае сразу же после окончания его).

Герметичность эксплуатационных колонн во всех разведочных скважинах, а также в тех эксплуатационных скважинах, в которых в период опробования, испытания или эксплуатации давление у устья существенно не превышает атмосферного, дополнительно проверяют путем снижения уровня жидкости. При таком испытании рекомендуется снижать уровень жидкости в колонне на 40—50 м ниже того, при котором предполагается вызывать приток пластовой жидкости при опробовании или освоении. Глубина снижения уровня, однако, не должна превышать величины, при которой избыточное наружное давление может стать больше сопротивляемости труб наименее прочной секции смятию. Согласно «Инструкции по испытанию скважин на герметичность» глубина снижения уровня должна быть не ниже указанных величин.

Если же при бурении скважины и в качестве продавочной жидкости при цементировании использовали буровой раствор с плотностью выше 1400 кг/м3, ограничиваются заменой этого раствора на воду, и уровень в колонне не снижают, Колонну считают герметичной, если за 8 ч наблюдения уровень жидкости в ней поднимется не более, чем указано в табл. 12. Наблюдения за изменением уровня начинают через 3 ч после снижения его, чтобы в основном устранить влияние жидкости, стекающей со стенок колонны.

Если колонна спущена в несколько приемов, герметичность ее обычно проверяют после затвердения тампонажного раствора путем гидравлической опрессовки сначала верхнего участка, затем двух верхних, наконец, всей колонны. Если один из участков оказался негерметичным, сначала устраняют обнаруженные дефекты, повторно его опрессовывают и лишь затем проверяют герметичность следующего участка. Если каждый участок обсадной колонны опрессовывают при спуске, проверить герметичность стыка двух участков можно опрессовкой после затвердения тампонажного раствора, отделив его предварительно от остальной части колонны при помощи пакеров, спускаемых на бурильных трубах.

В газовых скважинах герметичность устьевой части эксплуатационных колонн дополнительно проверяют путем опрессовки воздухом. Для этого в обсадную колонну спускают насосно-компрессорные трубы, межколонное пространство герметизируют при помощи превентора или фонтанной арматуры, восстанавливают обратную промывку водой, в которую компрессором нагнетают воздух. После того, как давление нагнетания достигнет максимума для данного компрессора (обычно 8—10 МПа), задвижки на устье межколонного пространства закрывают н в насосно-компрессорные трубы цементировочным насосом закачивают воду до тех пор, пока давление сжатого воздуха в межколонном пространстве не достигнет заданного давления опрессовки.

Если на кондукторе или промежуточной колонне должен быть установлен превентор, опрессовкой проверяют также герметичность зацементированного пространства за данной колонной. Такая проверка возможна, если ниже башмака колонны находятся непроницаемые горные породы. Перед опрессовкой скважину углубляют на 1—2 м, а затем в нижнюю часть колонны через бурильные трубы закачивают порцию воды. Давление на устье колонны при опрессовке можно рассчитать по формуле (9.2), подставив вместо pв — наибольшее возможное давление у башмака в случае закрытия превентора при выбросе.

Во избежание разрыва пород у башмака колонны и поглощения промывочной жидкости при опрессовке необходимо соблюдать условие

Источник

Испытание колонны на герметичность

После окончании тампонажных работ по закрытию чуждых вод, переходов на выше- или нижележащий горизонты и других ремонтных работ, а также после цементирования колонны или хвостовика при бурении второго ствола, эксплуатационную колонну испытывают на герметичность.

Испытание проводят одним из 2 способов – опрессовкой или снижением уровня.

Способ опрессовки. Устье скважины оборудуют опрессовочной головкой с манометром. Жидкость в колонну обсадных труб нагнетают с объемной скоростью, при которой обеспечивается плавное увеличение давления. На устье оно должно быть на 20% больше, чем ожидаемое максимальное давление после освоения скважины. Давление во время опрессовки не должно быть ниже следующих

| Диаметр колонны, мм | 114-127 | 140-146 | 178-194 | 219-245 |

| Максимальное давление, МПа | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |

Указанные нормы в зависимости от степени изношенности колонны и характера ремонтируемой скважины могут быть изменены по усмотрению геологической службы.

Результаты считаются положительными, а колонна герметичной, если после замены бурового раствора водой отсутствует перелив жидкости и выделение газа из колонны, а также если давление в течение 30 мине не снижается или снижается не более чем на 0,5МПа при давлении выше 7 МПа и не более чем на 0,3МПА при давлении ниже 7 МПа. Наблюдения за изменениями давления рекомендуется начинать через 5 мин после достижения указанных давлениях опрессовки.

Если нагнетанием жидкости давление на устье скважины повысить до указанного контрольного значения не удается, то колонна считается негерметичной.

Способ снижения уровня.В этом случае уровень жидкости в обсадной колонне снижают с помощью компрессора, (есть нагнетанием через НКТ или бурильные трубы сжатого газа или воздуха) либо с помощью штанговых или бесштанговых насосов, а также оттартыванием жидкости желонками или вытеснением из скважины трубами (в пределах до 800-100 м).

Процесс снижения уровня газом (сжатым воздухом) состоит в том, что в скважину спускают НКТ или бурильные трубы и газом выдавливают жидкость. Глубинам первоначального спуска подъемных труб зависит от давления, развиваемого компрессором. Затем уровень снижают методом постепенного допускам труб до заданной глубины отдельными секциями либо методом аэрации.

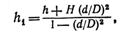

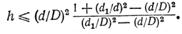

Снижение уровня путем вытеснения жидкости через колонну бурильных труб или НКТ производят следующим образом. Колонну труб с заглушенным нижним концом спускают до забоя, вытесняя из скважины жидкость. Затем часть труб поднимают на высоту h1. На колонну навинчивают патрубок с отверстием и вновь спускают трубы до забоя. При их спуске жидкость входит через отверстие в патрубке, благодаря чему достигается дополнительное снижение уровня жидкости в скважине. Глубину установки патрубка с отверстием определяют по формуле:

где: h- глубина снижения уровня в эксплуатационной колонне, м;

Н – глубина скважины, м;

D – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м

d- наружный диаметр труб, м.

Максимальную глубину снижения уровня h, которую можно достигнуть при этом способе, определяют по формуле:

где: d1 – внутренний диаметр спускаемых труб, м.

При испытании эксплуатационных колонн на герметичность описанным способом необходимо снизить уровень жидкости в скважине до следующих значений

| Глубина скважины, м | До500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | Более 2000 |

| Снижение уровне не менее, м |

Уровень жидкости следует замерять с помощью лебедки аппарата Яковлева, уровнемером через каждые 2 ч.

Источник

Вопрос 1. Методы испытаний эк. колонн на герметичность

После окончания тампонажных работ по закрытию чуждых вод, переходов на выше- или нижезалегающие горизонты и других ремонтных работ, а также после цементирования колонны или хвостовика при бурении второго ствола, эксплуатационную колонну испытывают на герметичность.

Испытание проводят одним из двух способов — опрессовкой или снижением уровня.

Способ опрессовки. Устье скважины оборудуют опрессовочной головкой с манометром. Жидкость в колонну обсадных труб нагнетают с объемной скоростью, при которой обеспечивается плавное увеличение давления. На устье оно должно быть на 20% больше, чем ожидаемое максимальное давление после освоения скважины. Давление во время опрессовки не должно быть ниже следующих (согласно плана работ на ремонт скважины)

Указанные нормы в зависимости от степени изношенности колонны и характера ремонтируемой скважины могут быть изменены по усмотрению геологической службы.

Если в процессе опрессовки в каком-либо сечении колонны возможно возникновение напряжений, превышающих допустимые для обсадных труб, опрессовку следует проводить секционно с помощью пакера.

Результаты считаются положительными, а колонна герметичной, если после замены бурового раствора водой отсутствует перелив жидкости и выделение газа из колонны, а также если

давление в течение 30 мин не снижается или снижается не более чем на 0,5 МПа при давлении выше 7 МПа и не более чем на 0,3 МПа при давлении ниже 7 МПа. Наблюдения за изменениями давления рекомендуется начинать через 5 мин после достижения указанных давлений опрессовки.

В случае повышения этой нормы необходимо принять меры по обеспечению герметичности колонны, после чего испытание следует повторить.

Если нагнетанием жидкости давление на устье скважины повысить до указанного контрольного значения не удается, то колонна считается негерметичной.

Способ снижения уровня. В этом случае уровень жидкости в обсадной колонне снижают с помощью компрессора (т. е. нагнетанием через НКТ или бурильные трубы инертного газа) либо с помощью штанговых или бесштанговых насосов, а также оттартыванием жидкости желонками или вытеснением из скважины трубами (в пределах до 800—1000м).

Процесс снижения уровня газом состоит в том, что в скважину спускают НКТ или бурильные трубы и газом выдавливают жидкость. Глубина первоначального спуска подъемных труб зависит от давления, развиваемого компрессором. Затем уровень снижают методом постепенного допуска труб до заданной глубины отдельными секциями либо методом аэрации.

Снижение уровня путем вытеснения жидкости через колонну бурильных или НКТ производят следующим образом. Колонну труб с заглушенным нижним концом спускают до забоя, вытесняя из скважины жидкость. Затем часть труб поднимают на высоту hi. На колонну навинчивают патрубок с отверстием и вновь спускают трубы до забоя. При их спуске жидкость входит через отверстие в патрубке, благодаря чему достигается дополнительное снижение уровня жидкости в скважине. Глубину установки патрубка с отверстием определяют по формуле

где /г — глубина снижения уровня в эксплуатационной колонне, м; Я — глубина скважины, м; d — наружный диаметр, труб, м; D — внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м. Максимальную глубину снижения уровня Н, которую можно достигнуть при этом способе, определяют по формуле:

Здесь d\ — внутренний диаметр спускаемых труб, м.

Если при бурении использовали буровой раствор плотностью 1400 кг/м 3 и более, то его заменяют водой. Колонна считается герметичной, если в течение 1 ч перелива жидкости или выделения газа не наблюдается или если уровень жидкости, сниженный до требуемого за 8 ч наблюдения, не будет более данных (в м), приведенных в табл. V.3.

Уровень жидкости следует замерять с помощью лебедки аппарата Яковлева, уровнемером или другими приборами через каждые 2 ч.

Если в течение 8 ч уровень будет больше, чем указано в табл. V.3, производят повторный замер в течение 8 ч. Если и в этом случае высота подъема жидкости окажется выше нормы, то колонна считается негерметичной.

Иногда уровень жидкости не удается снизить. Это указывает на проникновение в скважину жидкости через нарушения в колонне. Работы по отбору жидкости в таких случаях следует проводить до тех пор, пока скважина начнет поглощать нагнетаемую жидкость и будут созданы условия для повторного цементирования. Испытание колонн на герметичность оформляют специальным актом.

Источник