Методы описания информационных систем

Понятие информационной системы. Характеристика качественных и количественных

методов описания систем. Кибернетический подход к описанию систем.

Динамическое описание систем. Агрегатное описание систем: понятие агрегата и его

Методы и модели описания информационных систем.

Методы описания систем классифицируются в порядке возрастания формализованности от качественных методов до количественного систематизирования. В качественных методах основное внимание уделяется организации постановки задачи, новому этапу её формализации, формированию вариантов, выбору подходов к оценке вариантов. Количественные методы, связанные с анализом вариантов с их количественными характеристиками корректности и точности. Между этими крайними классами методов имеются методы, которые стремятся охватить оба этапа, среди них: кибернетический подход к разработке адаптивных систем управления, проектирования, принятия решений, информационный подход моделирования систем, системно – структурный подход, метод ситуационного моделирования и метод имитационного динамического моделирования.

Качественные методы описания информационных систем.

Качественные методы применяются, когда отсутствует описание закономерности систем в виде аналитических зависимостей.

Одним из качественных методов называется метод мозговой атаки – это метод систематической тренировки творческого мышления нацеленный на открытие новых идей и достижений.

Ещё один метод называется методом сценариев. Методы подготовки и согласования представлений о проблеме или анализируемом объекте, изложенных в письменном виде получили название сценариев. Первоначально этот метод предполагал подготовку текста, содержащего логическую последовательность событий или возможные варианты решения проблемы, развёрнутые во времени. На практике по типу сценариев разрабатываются различные прогнозы. Сценарий является предварительной информацией, на основе которой проводится работа по прогнозированию и разработке вариантов проекта.

Методы экспертных оценок. При использовании экспертных оценок предполагается, что мнение группы экспертов надёжнее, чем мнение одного специалиста. Всё множество проблем, решаемых методами экспертных оценок,делятся на два класса. К первому относятся такие, в отношении которых имеется достаточное обеспечение информацией. Ко второму классу относятся проблемы, в отношении которых недостаточно знаний для полной уверенности в справедливости указанных гипотез. При обработке материалов коллективно – экспертной оценки используются методы теорий ранговой корреляции.

Метод делфи – это метод анализа сложных систем, с помощью экспертной оценки. Суть метода делфи заключается в следующем: в отличие от традиционного подхода к достижению согласованности мнений экспертов путём открытой дискуссии метод делфи предполагает полный анализ коллективных обсуждений. В методе прямые дебаты заменены тщательно разработанной программой последовательных индивидуальных опросов, проводимых в форме анкетирования.

Метод дерева целей. Термин “дерево целей” подразумевает использование иерархической структуры, полученной путём разделения общей цели на отдельные составляющие.

Морфологические методы. Основная идея морфологических методов – систематически находить все возможные варианты решения проблемы или реализации системы, путём комбинирования выделенных элементов. Морфологический метод подразделяется на несколько методик.

1) Метод систематического покрытия поля, основанный на выделении опорных пунктов знания в любой исследуемой области и использовании для заполнения поля некоторых сформулированных принципов мышления.

2) Метод отрицания и конструирования, базирующийся на идее, заключающейся в том, что на пути конструктивного прогресса стоят догмы и компромиссные ограничения, которые есть смысл отрицать. Исследовательно сформулировав некоторые предложения полезно заменить их на противоположные и использовать на проведение анализа.

3) Метод морфологического ящика. Идея метода состоит в определении всех возможных параметров, от которых может зависеть решение проблемы и представлений этих параметров в виде матриц строк.

При использовании морфологического подхода для моделирования информационных и организационных систем разрабатывают языки моделирования, которые применяют для порождения возможных ситуаций, а также возможных вариантов решения проблем. Примерами таких языков служат: язык ситуационного управления, а также языки структурно – лингвистического моделирования.

Методики системного анализа.

Методики, реализующие принципы системного анализа в конкретных условиях направлены на то, чтобы формализовать процесс исследования системы, а также процесс решения проблемы. Методика системного анализа разрабатывается и применяется в тех случаях, когда у исследователя нет достаточных сведений о системе, которые позволили бы выбрать адекватный метод формализованного представления системы. Общим для всех методик является формирование вариантов представления системы и выбор наилучшего варианта.

Количественные методы описания информационных систем.

При создании и эксплуатации информационных систем требуется проводить многочисленные исследования и расчёты, которые связаны:

1) с оценкой показателей, характеризующих различные свойства систем;

2) с выбором оптимальной структуры системы;

3) с выбором оптимальных значений её параметров.

При проектировании информационных систем достаточно трудно определиться, какие явления считать основными, какие факторы – главными, т.к. в процессе функционирования одного и того же реального объекта можно получить различные математические описания, в зависимости от поставленной задачи. С учётом этого, математических моделей сложной информационной системы может быть сколь угодно много, поэтому все они определяются принятым уровнем абстрагирования. Наиболее пригодными являются следующие уровни абстрактного описания систем:

1) символический или лингвистический;

Условно первые четыре уровня относятся к высшим уровням описания систем, последние четыре уровня – к низшим уровням.

Кибернетический подход к описанию систем.

Кибернетика — наука об управлении, или, более точно, наука об общих законах преобразования информации и управляющих системах.

К основным задачам кибернетики относятся:

1) установление фактов, общих для управляемых систем или для некоторых их совокупностей;

2) выявление ограничений, свойственных

управляемым системам и установление их происхождения;

3) нахождение общих законов, которым подчиняются управляемые системы;

4) определение путей практического использования установленных фактов и найденных закономерностей.

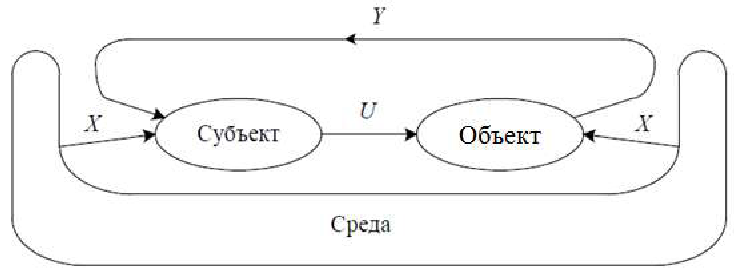

Кибернетический подход к описанию систем состоит в том, что все системы рассматриваются как системы управления. Кибернетический подход к описанию систем состоит в том, что всякое целенаправленное поведение рассматривается как управление. Теория управления — в широком, кибернетическом смысле — это обобщение приемов и методов, накопленных разными науками об управлении искусственными объектами и живыми организмами. Язык управления — это использование понятий «объект», «среда», «обратная связь», «алгоритм» и т.д. Под управлением понимается процесс организации воздействия на объект управления, в результате которого удовлетворяются потребности субъекта, взаимодействующего с этим объектом.

Иллюстрация кибернетического подхода к описанию систем

Динамическое описание систем.

Желая получить математическую модель процесса функционирования системы, чтобы она охватывала широкий класс реальных объектов, в общей теории систем исходят из общих пред-положений о характере функционирования системы:

1) система функционирует во времени; в каждый момент времени система может находиться в одном из возможных состояний;

2) на вход системы могут поступать входные сигналы;

3) система способна выдавать выходные сигналы;

4) состояние системы в данный момент времени определяется предыдущими состояниями и входными сигналами, поступившими в данный момент времени и ранее;

5) выходной сигнал в данный момент времени определяется состояниями системы и входными сигналами, относящимися к данному и предшествующим моментам времени.

Первое из перечисленных предположений отражает динамический характер процесса функционирования в пространстве и времени. При этом процесс функционирования протекает как последовательная смена состояний системы под действием внешних, и внутренних причин.

Второе и третье предположения отражают взаимодействие системы с внешней средой.

В четвертом и пятом предположениях отражается реакция системы на внутренние факторы и воздействия внешней среды.

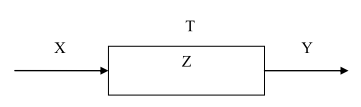

Динамическая система — математическая абстракция, предназначенная для описания и изучения систем, эволюционирующих с течением времени.

Функционирование сложной системы можно представить как совокупность двух функций времени: x(t) — внутреннее состояние системы; y(t) — выходной процесс системы. Обе функции зависят от u(t) — входного воздействия и от f(t) — возмущения.

Под процессом функционирования понимается изменение состояния системы под действием внутренних и внешних причин. При этом состояние системы в фиксированный момент времени представляет вектор наблюденных значений переменных (проявлений свойств).

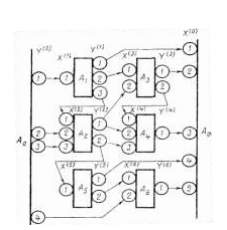

Агрегатное описание систем: понятие агрегата и его математическое описание.

При агрегатном описании сложный объект (система) разбивается на конечное число частей (подсистем), сохраняя при этом связи, обеспечивающие их взаимодействие. Если некоторые из полученных подсистем оказываются в свою очередь ещѐ достаточно сложными, то процесс их разбиения продолжается до тех пор, пока не образуются подсистемы, которые в условиях рассматриваемой задачи моделирования могут считаться удобными для математического описания. В результате такой декомпозиции сложная система представляется в виде многоуровневой конструкции из взаимосвязанных элементов, объединенных в подсистемы различных уровней.

В качестве элемента А-схемы выступает агрегат, а связь между агрегатами осуществляется с помощью оператора сопряжения R. Агрегат сам может рассматриваться как А- схема, т. е. может разбиваться на элементы (агрегаты) следующего уровня.

Любой агрегат характеризуется следующими множествами:

Источник

Способы описания информационной системы

Аппаратные и програмные средства

|

Рисунок 1 — Процессы, протекающие в ИС

Структуру любой ИС можно представить состоящей из обеспечивающих систем. Такими обеспечивающими системами будут следующие:

— математическое и программное обеспечение,

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированные системы документации, схемы информационных потоков, циркулирование в организации, а также методология построения баз данных и знаний.

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы.

Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов, моделей, аппаратуры и программ для реализации целей и задач в ИС, а также нормы функционирования комплекса технических средств.

Организационное обеспечение – совокупность методов и средств регламентирующих взаимодействие работника с техническими средствами и между собой в процессе эксплуатации ИС, а также при ее разработке.

Правовое обеспечение – совокупность правовых норм определяющих создание, юридический статус и функционирование ИС, регламентирующие порядок получения, преобразования и использования информации.

2. Классификация ИС.

Многообразие ИС можно классифицировать по различным признакам:

— по признаку структурированности задач;

— по функциональному признаку и уровню управления;

— по временной зависимости;

— по степени автоматизации процесса обработки информации;

— по сфере применения

— по другим признакам.

По признаку структурированности задач различают ИС:

2. Не структурированные,

3. Частично структурированные.

Для структурированных задач

Задачи автоматизации решений, СОД

Для частично структурированных и не структурированных задач

Создающие управляемые отчеты

Обрабатывающие альтернативные решения

По функциональному признаку различают:

2. маркетинговые (анализ рынка, реклама),

5. прочие (контроль за деятельностью фирмы, стратегический анализ и т.п.)

По уровню управления:

В каждом из этих уровней может применяться ИС. С ИС работают люди различной квалификации. На каждом уровне может выполняться несколько функциональных подсистем. Эти системы взаимодействуют между собой.

По степени автоматизации технического сбора и обработки информации различают:

1. системы автоматического управления (САУ),

2. автоматизированные системы управления (АСУ).

САУ – используется тогда, когда известна вся информация и алгоритмы ее обработки, управляющие воздействие автоматики доводится до объекта управления, человек отсутствует в контуре управления и не принимает решения в выборе последующих действий. Системы хорошо формализованы.

Фактические экономические ИС автоматизируются АСУ. В таких системах решение принимает человек и принятое решение реализуется исполнительными органами. Почти все существующие ИС являются АСУ.

По временной зависимости различают:

1. статистические ИС,

2. динамические ИС.

В статистических системах с течением времени состояние не изменяется, а в динамических системах происходит изменение ее состояния в процессе функционирования. Динамические системы с точки зрения наблюдателя могут быть детерминированными и вероятностными.

3. Системный подход в исследованиях ИС. Содержание системного анализа.

Целесообразность использования системной методологии для описания ИС зависит от того, какая неопределенность в постановке задачи имеет место на начальном этапе ее рассмотрения.

Основная особенность системного анализа заключается в том, что он ориентирует исследования не на то, чтобы в результате исследования представить сразу окончательное решение, а ориентирован на разработку методики содержащей средства, позволяющие постепенно формировать модель, обосновывать ее адекватность на каждом шаге формирования с участием ЛПР.

Содержание системного анализа.

Обычно при изучении сложных взаимосвязанных проблем чаще всего используется системный анализ. В основе системного анализа лежит понятие системы под которой понимается множество объектов, компонентов обладающих фиксированными свойствами и с фиксированными между ними отношениями. Системный анализ складывается из четырех этапов:

1. Состоит в постановке задачи.

На этом этапе определяется объект, цели и задачи исследования, а также критерии для изучения и управления объектом. Этот этап является очень важным, так как неправильная постановка цели может привести к большим затратам и свести на нет результаты последующего анализа.

2. Очерчивание границы изучаемой системы и определение ее структуры.

Объекты и процессы, имеющие отношение к поставленной цели разделяются на изучаемую систему и внешнюю среду. При этом могут образовываться замкнутые и открытые системы. При изучении замкнутых систем влиянием внешней среды пренебрегают. Затем выделяют отдельные составные части системы, устанавливаются взаимосвязи между ними.

3. Составление математической модели исследуемой системы.

В начале производится параметризация системы, описываются выделенные элементы системы и их взаимосвязи в зависимости от особенностей объекта и целей используют тот или иной математический аппарат для анализа системы. Аналитические методы используют для описания небольших систем из-за громоздкости метода и трудности решения сложных систем уравнений. Так при исследовании дискретных систем используют теорию множеств (алгебра множеств, алгебраические высказывания, математическая логика и другие). Широко используются вероятностные методы, так как в объекте исследования преобладают стохастические процессы. В результате третьего этапа системного анализа формируется математическая модель системы, описанная на формальном языке (используются алгоритмические языки СИ++, Паскаль и так далее, а также системные языки IDEF 0).

4. Проводится анализ полученной математической модели.

Определяются ее экстремальные условия с целью оптимизации и последующего формирования выводов. Такими критериями могут быть получение максимальной прибыли, минимальный расход энергетических ресурсов при определенной производительности, минимальная себестоимость изготовления продукции и другие. Практически при выборе системы приходится использовать несколько критериев. Зачастую эти критерии бывают противоречивыми. Выбор решения при многих критериях осуществляется с использованием схем решающих компонентов.

Рассмотрим пример использования системного подхода при совершенствовании организационной структуры управления предприятием.

Структура предприятия должна быть гибкой и содержать механизмы самоорганизации. Рассмотрим системный целевой подход. Этот подход может быть представлен следующими этапами.

1 этап: Разработка концепции развития самого предприятия и системы управления

2 этап: Обследование существующей структуры управлением предприятия.

3 этап: Формирование структуры целей системы управления. Может производиться с использованием методологии использующей среду и целепологания. Строится древовидная структура целей и функций.

4 этап: оценка функций с точки зрения значимости для конечного результата деятельности предприятия.

5 этап: Формирование вариантов организации структуры управления предприятием.

6 этап: разработка будущей организационной структуры.

Источник