Оконтуривание месторождений полезных ископаемых

ОКОНТУРИВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (а. delineation of mineral deposits, delimitation of mineral deposits, соntouring of mineral deposits; н. Abgrenzung der Lagerstatte; ф. delimitation du gisement; и. delimitacion de ycimiento, delimitacion de depositos) — определение на плане или разрезе границы распространения месторождения полезных ископаемых или его частей (отдельных тел, блоков, горизонтов). Производится на основании показателей кондиций; бортового содержания полезного компонента, минимальной мощности тела полезных ископаемых или метро-процента, максимальной мощности безрудных прослоев. Значения показателей кондиций при оконтуривании месторождений полезных ископаемых по завершении поисково-оценочных работ принимаются по аналогии с разведанными месторождениями того же промышленного типа, находящимися в сходных геологических условиях.

По результатам предварительной и детальной разведки на основе горно-геологических расчётов для месторождения утверждаются временные и постоянные кондиции оконтуривания месторождений полезных ископаемых — важный этап, предшествующий подсчёту запасов полезных ископаемых. Оконтуривание сводится к установлению опорных точек контура объекта по естественным обнажениям, горным выработкам, разведочным скважинам и в отстройке через них линии подсчётного контура. Различают нулевой и промышленный контур.

Нулевой контур характеризует полное выклинивание тела полезных ископаемых и отстраивается для установления характера оруденения и перспектив его распространения.

Промышленный контур, ограничивающий кондиционные участки тела полезных ископаемых, может быть внутренним и внешним.

Внутренний контур отстраивается через крайние разведочные пересечения, встретившие полезные ископаемые, внешний — через точки предполагаемых естественных или условных (экстраполированных) границ распространения месторождения или его части. Запасы, оконтуренные по густой сети разведочных пересечений, относятся к категориям А и В и только на некоторых сложных объектах разведки — к категории С1. Запасы, расположенные за пределами внутреннего контура, относятся к категориям С1 и С2. В пределах выработки опорные точки устанавливаются по данным замеров, непосредственных наблюдений и опробования. При этом кроме распределения полезных компонентов в геологическом теле учитывается характер его выклинивания. При резком выклинивании и чётких геологических границах подсчётный контур совпадает с геологическим. При постепенном выклинивании и сложном распределении полезных компонентов оконтуривание производят по пробе с бортовым содержанием, по мощности или метропроценту (произведение величины мощности на содержание).

Внешний контур геологического тела полезных ископаемых отстраивается по бортовому содержанию в крайней пробе, включаемой в промышленный контур. При отстройке подсчётного контура установленные по отдельным выработкам опорные точки переносятся на планы, разрезы или проекции и соединяются прямыми или изогнутыми согласно геологической структуре линиями. Положение опорных точек между крайними пересечениями с кондиционными и некондиционными показателями находят способом интерполяции по формулам или графически. За пределами кондиционных выработок при отсутствии оконтуривающих пересечений подсчётный контур определяют методом экстраполяции с использованием геолого-геофизических особенностей месторождения.

Источник

Способы оконтуривания месторождений полезных ископаемых

Процесс установления в натуре и на плане контура полезного ископаемого в массиве горных пород, в пределах которого проводится подсчет его запасов, называется оконтуриванием месторождения.

Контуром залежи или месторождения может быть естественная граница распространения полезного ископаемого, в пределах которой полезное ископаемое имеет промышленные мощность или содержание (на данном уровне развития техники извлечения и обогащения данного полезного ископаемого), или граница степени разведанности месторождений – контур той или иной категории запасов.

В процессе оконтуривания следует различать два вида контуров: внутренний и внешний.

Внутренним контуром называется контур, образованный линией, соединяющей граничные выработки, обнаружившие полезное ископаемое.

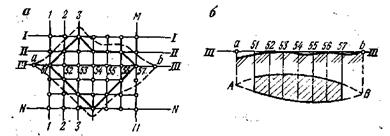

Рис. 39 – Оконтуривание залежи: 1 — рудные скважины; 2 — безрудные скважины; 3 — изолинии вертикальной мощности

Внешним контуромназывается контур, проходящий через точки естественной границы полезного ископаемого. Если естественные границы по данным разведки залежи полезного ископаемого установить нельзя, то внешний контур проводится посредине между рудными и безрудными скважинами (рис.39).

Соединяем прямыми линиями рудные скважины и получим внутренний контур залежи. Далее соединяем прямыми линиями безрудные скважины и получим внешний контур. Затем делим пополам точками расстояние между рудными и безрудными скважинами и соединяем их между собой. Таким образом получим внешний контур залежи.

Внутренний контур залежи может также устанавливаться по промышленной мощности, меньше которой разработка залежи представляется пока экономически нецелесообразной. Допустим, что по разведочной скважине промышленная мощность залежи равна 1 м, тогда внутренним контуром будет контур, ограниченный изомощностью с отметкой 1 (рис. 39).

Сложнее оконтуривать рудные месторождения, если нет естественных контактов залежи с пустыми породами.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы оконтуривания залежи при разведке месторождений полезных ископаемых.

Определение внешнего контура линзовидной залежи при ее разведке скважинами глубокого бурения.Линзовидная залежь разведали с поверхности глубокими скважинами. Необходимо определить внешний контур залежи.

По данным разведочного бурения строим вертикальные разрезы /—/, //—//, . NN и 1—1, 2—2, . ММ (рис. 40). Линии разрезов приурочены к разведочным профилям.

По разрезу III—III экстраполируем по скважинам 51, 57 кровлю и почву линзообразной залежи до предполагаемого выклинивания в точках А к В. Проецируем полученные точки на линию разреза — точки a, b, a затем наносим их на план. Выполнив аналогично экстраполяцию по всем остальным разрезам и перенеся точки предполагаемого выклинивания на план, соединим их. В результате получим внешний контур линзообразной залежи рудных конгломератов.

Рис. 40 – Оконтуривание залежи способом вертикальных разрезов: а — план; б — разрез

Определение контура балансовых запасов по бортовому содержанию компонента. На рис. 41 показан план меднорудной залежи с изолиниями содержания меди. Изолинии проведены по данным химических анализов керновых проб, отобранных на полную мощность рудной залежи.

Требуется построить внешний контур залежи при условии, что минимальное промышленное или бортовое содержание меди 0,5 %. Выберем сечение 1, 0.5% и методом изолиний строим гипсометрический качественный план. Изолиния с содержанием полезного компонента 0,5% будет внешним контуром медной залежи.

Рис. 41 – Оконтуривание залежи по изолиниям содержания компонента

Построение внешнего контура залежи методом угла выклинивания. Крутую пластообразную залежь разведывают системой горных выработок из этажных полевых штреков рассечками через 50 м. Этажные штреки по падению проходят через 75 м. На горизонте 762 м рассечка 9 вскрыла рудное тело мощностью 16 м, рассечка 10 — мощностью 6 м, а рассечка И не вскрыла рудного тела. На горизонте 837 м рассечка 12 вскрыла рудное тело мощностью 14 м, рассечка 13 — мощностью 6 м, а рассечка 14 не вскрыла рудного тела. Определить: 1. средний угол выклинивания залежи между горизонтами; 2. внешний контур с нулевой и промышленной (2 м) мощностями.

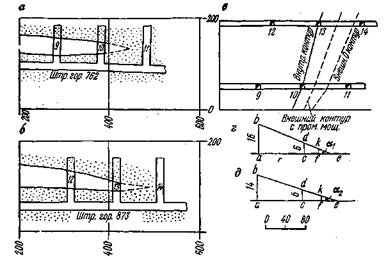

Рис. 42 – Оконтуривание залежи по углу выклинивания: а, б — погоризонтные планы; в — проекция залежи на вертикальную плоскость; г, д — вспомогательные разрезы

На рис. 42, а, б представлены планы подэтажных выработок, а на рис. 50, в — проекция залежи на вертикальную плоскость.

Для построения внешнего контура с промышленной и нулевой мощностями сделаем дополнительные построения (рис. 42, г, д). На горизонтальной прямой намечаем точку а и от нее в масштабе плана откладываем отрезок ас, равный расстоянию между рассечками. Из точек а и с восставляем перпендикуляры и на них откладываем отрезки ab и cd, равные мощностям залежи в рассечках 9, 10 горизонта 762 м и 12, 13 горизонта 837 м. Соединяем точки b и d и проводим прямую be до пересечения с горизонтальной линией. Углы а\ и az будут углами выклинивания залежи на соответствующих горизонтах, точка е — искомой точкой выклинивания. Отрезок ce = h представляет собой искомое расстояние, которое надо отложить на вертикальной проекции от рассечки 10 (13) по штреку, чтобы получить соответствующие точки внешнего контура с нулевой мощностью.

Величину h можно определить по формуле

г – расстояние между разведочными выработками;

тп и тк – мощности залежи, фиксированная соответственно в предыдущей и в последней рассечках.

Угол выклинивания залежи а находим по формуле

Внешний контур с промышленной мощностью определяют после фиксирования на горизонтальной линии вспомогательных разрезов точки f, отложив отрезок kf, равный в масштабе промышленной мощности для данной залежи. Перенеся на вертикальную проекцию от центра рассечек 10 (13) отрезок cf и соединив полученные точки, найдем внешний контур с промышленной мощностью.

В некоторых случаях тангенс среднего угла выклинивания можно вычислить по формуле

т0 – средняя арифметическая мощность по месторождению;

r0 – среднее арифметическое расстояние между разведочными выработками по месторождению.

Описанные способы построения положении внешнего контура залежи дают лишь приблизительное представление. Поэтому контур необходимо тесно увязывать с геологическим строением месторождения, особенностями его морфологии и структуры.

Источник

Принципы и способы оконтуривания тел п. и

Оконтуриванием месторождений (запасов) называется определение положения в пространстве их границ, отвечающих установленным кондициям.

При оконтуривании необходимо вначале определить положение таких границ в разведочных пересечениях (выработках), а затем в пространстве между пересечениями (выработками).

Оконтуривание полезного ископаемого в разведочных пересечениях может выполняться по геологическим границам или по результатам опробования, с учетом установленных кондиционных требований.

Если полезное ископаемое имеет четкие, визуально определимые геологические границы, оконтуривание его в разведочном пересечении осуществляется непосредственно по этим границам.

Если полезное ископаемое геологических границ не имеет оконтуривание в пределах разведочных пересечений (выработок) производится по результатам анализов проб с использованием двух кондиционных показателей: бортового содержания и максимальной мощности безрудного (некондиционного) интервала (прослоя).

Если определено, что оконтуривание должно выполняться по геологическим границам, отдельные пробы, показавшие наличие ценного компонента за пределами геологического тела, во внимание не принимаются и контуры проводятся точно по геологическим границам.

Если определено, что оконтуривание должно выполняться по заданному бортовому содержанию, что обычно принимается, когда полезное ископаемое не имеет четких геологических границ, к промышленному контуру относят все пробы, показавшие содержание компонента равное или большее установленного бортового лимита.

В случае тел с четкими геологическими границами, два обособленных тела включаются в общий контур, если мощность разделяющего их породного интервала меньше установленной. При большей мощности тела оконтуриваются как самостоятельные образования.

Оконтуривание в пространстве между двумя смежными разведочными пересечениями осуществляется способами интерполяции.

Если из двух смежных пересечений одно вскрывает полезное ископаемое, а другое фиксирует его отсутствие, проведение контура между ними возможно при двух допущениях.

В первом случае принимается, что контур соответствующей нулевой мощности тела (нулевой контур) полезного ископаемого проходит как раз по пересечению, показавшему его отсутствие. При этом, интерполируемая площадь сечения тела в разрезе будет соответствовать треугольнику, с основанием равным мощности тела в первом пересечении и вершиной, лежащей на втором из них. Эта площадь будет, однако, равной площади прямоугольника с тем же основанием и высотой равной 1/2 расстояния между пересечениями. Поэтому, промышленный контур может быть проведен через точку, соответствующую 1/2 расстояния между пересечениями. Такой формальный прием проведения контура используется наиболее часто.

Можно, однако, исходить из более осторожного предположения, считая, что если уж во втором пересечении полезное ископаемое отсутствует, то нулевой его контур проходит не через него, а где-то между пересечениями, например через точку 1/2 расстояния между ними. В таком случае, интерполируемая площадь будет представлять собой треугольник с высотой, лежащей в указанной точке. Эта площадь окажется равновеликой прямоугольнику, высотой в 1/4 расстояния между пересечениями и промышленный контур может быть проведен через такую точку. Этот прием должен рассматриваться как страховочный.

Если из двух смежных разведочных пересечений в одном вскрытая мощность полезного ископаемого превышает минимальную промышленную, а в другом оказывается меньше установленного лимита и существует уверенность в постепенном, плавном выклинивании тела, положение контура между пересечениями может быть принято соответствующим установленной минимальной мощности и найдено количественной интерполяцией. Наиболее уверенно такой контур может быть проведен с учетом нескольких смежных пересечений, однозначно показывающих постепенный характер выклинивания тела.

Во всех случаях, когда имеется дополнительная геологическая информация, позволяющая уточнить положение контура между разведочными пересечениями, контур должен проводиться с учетом такой информации.

Положение контура в случаях, когда разведочное пересечение, вскрывшее полезное ископаемое, является крайним и ограничивающие пересечения отсутствуют, обычно определяют формальным приемом экстраполяции на расстояние, равное 1/2 (1/4) принятого для данной разведочной сети расстояния между разведочными пересечениями (выработками). Положение контура в таких случаях, естественно, должно по возможности уточняться с привлечением различной дополнительной геологической информации.

Оконтуривание полезного ископаемого между разведочными пересечениями осложняется, если ими вскрывается более чем по одному кондиционному интервалу, т.к. при этом возникает вопрос о взаимной увязке этих интервалов. При выборе варианта такой увязки принимаются во внимание следующие обстоятельства:

1.Принятая модель геологического строения месторождения, соответствующая его генетическому типу.

2.Задокументированные особенности контактов полезного ископаемого в разведочных пересечениях и углы их встречи с осью выработок (скважин).

3.Наличие однозначно увязываемых геологических элементов-маркеров (контактов пород, тектонических нарушений и др.), контролирующих положение тел полезного ископаемого.

4.Отличительные особенности минерального состава обособленных тел полезного ископаемого.

5.Наличие геофизических данных, указывающих на соответствие отдельных интервалов в пересечениях единым телам.

Выбор геологической модели месторождения представляет собой наиболее сложную и ответственную задачу. Этот выбор требует внимательнейшего анализа всей имеющейся геологической информации, объективности в ее интерпретации и, в то же время, критического подхода к сложившимся геологическим представлениям и стереотипам.

Осуществляя увязку нескольких рудных интервалов в смежных разведочных пересечениях эту увязку всегда следует выполнять так, чтобы мощность изображаемых тел в пространстве между пересечениями не превышала мощности, фактически установленной в пересечениях.

При оконтуривании тел полезного ископаемого в продольной плоскости по совокупности разведочных пересечений (оконтуривание по площади) принято различать внутренний и внешний контуры. Под внутренним контуром понимают контур, проведенный непосредственно через точки, соответствующие крайним разведочным пересечениям, показавшим наличие полезного ископаемого с кондиционными параметрами. Под внешним контуром — контур, проведенный через точки, отстроенные интерполяцией или экстраполяцией между смежными разведочными пересечениями. Таким образом, внешний контур всегда шире внутреннего, но включает зону, в пределах которой наличие полезного ископаемого только предполагается.

При проведении внешнего контура по возможности учитывают все геологические факторы, определяющие положение полезного ископаемого: границы благоприятных или неблагоприятных пород, смещающие или экранирующие разрывные нарушения и т.п. Если такие факторы отсутствуют (не установлены), используют формальные приемы, определяя положение точек контура между разведочными пересечениями описанными выше способами.

Как правило, построение контура осуществляют, соединяя такие точки прямыми. Рисовка криволинейных контуров допустима только в случаях их следования надежно устанавливаемым криволинейным геологическим границам (например, складчатым структурам вмещающих пород).

Источник