Способы охлаждения охлаждение льдом

Способы охлаждения

Способы охлаждения рыбы зависят от охлаждающей среды, в которой осуществляется процесс. В качестве охлаждающей среды используют лед, раствор поваренной соли или морскую воду, воздух. Наиболее распространены способы охлаждения рыбы льдом, охлажденной морской водой или раствором поваренной соли.

Использование холодного воздуха в качестве охлаждающей среды не нашло промышленного применения, так как в этом случае рыба охлаждается медленно и товарный вид ее ухудшается из-за подсушки поверхности.

Охлаждение льдом

При охлаждении и хранении рыбы во льду она не набухает, не теряет водорастворимых белков и экстрактивных веществ, усушка ее незначительна. Процесс охлаждения проходит в хороших санитарных условиях, так как лед, как правило, содержит небольшое количество микроорганизмов.

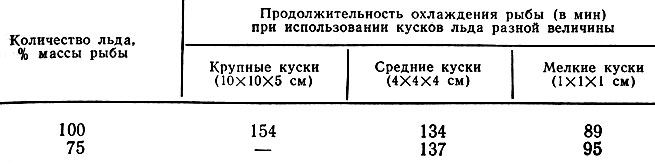

Продолжительность охлаждения рыбы льдом зависит главным образом от толщины слоя рыбы, дозировки льда и степени его дробления. Наиболее быстрое охлаждение рыбы достигается при дозировке льда до 75%. Увеличение дозировки льда от 75 до 100% незначительно ускоряет процесс и при дальнейшем увеличении дозировки льда продолжительность охлаждения рыбы не сокращается.

Использование мелкодробленого льда ускоряет процесс охлаждения и уменьшает травмируемость рыбы (табл. 13).

Таблица 13

Температура воздуха в помещении для хранения охлажденной рыбы должна быть не ниже -2°С. С понижением температуры воздуха наблюдаются смерзание льда и прекращение его таяния, что в итоге приводит к замедлению процесса охлаждения рыбы.

Охлаждение рыбы льдом производится в ящиках и трюмах судов. Первый способ предпочтительнее, так как при этом рыба равномерно пересыпается льдом и меньше подвергается механическому воздействию. Рыбу, заготовленную таким образом в ящиках со льдом, удобно выгружать с судна и можно транспортировать в пункты назначения или хранить на складах без дополнительной обработки.

Охлаждение рыбы льдом в ящиках проводят следующим образом.

Принятую для охлаждения рыбу перед укладкой в тару со льдом сортируют по размерам, руководствуясь действующим стандартом.

Рассортированную по размерам рыбу тщательно промывают чистой водой и затем после стекания излишней воды укладывают в тару со льдом в неразделанном виде или подвергают предварительной разделке для удаления несъедобных и наиболее портящихся частей тела рыбы (см. главу II).

Тару предварительно взвешивают и затем отвешивают определенное количество рыбы, подлежащее укладке в ящик. На дно ящика вместимостью до 80 кг насыпают слой мелкодробленого льда толщиной 2-3 см и поверх него укладывают рыбу, послойно пересыпая ее дробленым льдом. Слой льда каждый раз увеличивают. Крупную рыбу укладывают на лед ровными рядами головами в разные стороны к стенкам тары, а мелкую насыпают равномерным слоем толщиной не более 10 см.

Общая высота слоев рыбы и льда в ящике не должна превышать 30 см. Верхний слой льда должен быть на 1-2 см ниже края ящика во избежание сдавливания рыбы при установке ящиков один на другой.

При укладке рыбы в ящики на дно его насыпают 25%, а на верхний слой рыбы в ящике — 40% всего количества льда, расходуемого для охлаждения рыбы.

Возможно предварительное перемешивание рыбы со льдом с последующей укладкой рыболедяной смеси в ящики. Поверх уложенной в ящики рыболедяной смеси рекомендуется насыпать дополнительно слой льда.

Накрытые крышками ящики с уложенной в лед рыбой следует немедленно поместить в трюм судна, устанавливая их в штабеля и закрепляя так, чтобы во время качки судна они не перемещались.

Если трюм не охлаждается, верхний ряд ящиков в штабеле необходимо засыпать слоем льда и закрыть сверху штабель брезентом или другим изоляционным материалом для уменьшения потерь холода.

На судах с неохлаждаемыми трюмами расход льда для пересыпания рыбы в ящиках зависит от температуры наружного воздуха и составляет 30% массы рыбы-сырца при 1-5°С, 40% — при 5-10°С, 50% — при 10-15°С, 75% — при 15-20°С и 100% — при температуре свыше 20°С.

При хранении и транспортировке рыбы на судах с охлаждаемыми трюмами расход льда для охлаждения рыбы в ящиках составляет от 30 (в холодное время года) до 40% (в теплое время года) массы рыбы-сырца.

Иногда охлаждение рыбы льдом производят в бочках, при этом на дно бочек насыпают не менее 20%, а на верхний ряд рыбы не менее 30% всего предусмотренного количества льда.

Наполненные рыбой и льдом ящики закрывают крышками, забивают их и обтягивают по торцам стальной упаковочной лентой или проволокой, а бочки закрывают днищами и хорошо укупоривают.

Охлаждение рыбы льдом в трюме судна проводят следующим образом. На стлань трюма или заранее подготовленные площадки в чердаках насыпают слой мелкодробленого льда толщиной 10-15 см, затем укладывают ровным слоем рыбу и равномерно засыпают ее слоем льда, поверх которого снова укладывают слой рыбы, покрывая его слоем льда, и т. д. Крупную рыбу укладывают рядами толщиной в одну рыбу спинками вверх, соседних рыб в ряду — хвостовыми частями в разные стороны.

Рыбу среднего и мелкого размера укладывают насыпью, слоем толщиной не более 10 см. Толщина слоев льда между слоями рыбы должна составлять 5- 8 см, не занятое рыбой пространство у стенок трюма должно быть засыпано льдом.

Верхний ряд рыбы засыпают слоем льда толщиной не менее 10 см.

Общая высота слоев рыбы и льда в трюме не должна превышать для сельдевых рыб и мелкой рыбы 0,6 м, для тресковых рыб, морского окуня и других морских океанических крупных и средних рыб — 0,7 м.

В трюмах глубиной более 1 м следует обязательно применять горизонтальную разборную сепарацию для разделения их по высоте на отсеки, отвечающие установленной допустимой толщине слоя рыбы и льда.

Расход льда (в % массы рыбы, поступившей на охлаждение) составляет в I и IV кварталах 35, во II квартале — 40, в III — 45-50.

В первые дни заготовки охлажденной рыбы (в начале рейса) дозировка льда должна быть больше, чем в последние дни (в конце рейса).

На судах с машинным охлаждением трюмов распределение льда для пересыпания рыбы проводят с учетом размещения охлаждающих батарей: в ближайшие к батареям отсеки добавляют не более 20%, в центральные — 50% и в промежуточные — 30% общего количества расходуемого льда.

Во время хранения и перевозки охлажденной рыбы температура воздуха в трюме должна составлять -1÷+1°C, что достигается соответствующим регулированием работы холодильной установки.

Однако охлаждение рыбы льдом менее экономично, чем в холодной морской воде, так как при производстве льда тратится во много раз больше энергии, чем при охлаждении воды. Лед, оставшийся после охлаждения рыбы, повторно не используется, в то время как морская вода может использоваться многократно. При охлаждении рыбы льдом нерационально используются производственные помещения, трюмы судов, камеры холодильников и транспортные средства, так как масса льда часто достигает 75-100% массы рыбы.

При охлаждении в ящиках необходимо иметь большой запас тары, что приводит к увеличению себестоимости охлажденной рыбы.

В холодной морской воде рыба охлаждается равномерно, значительно быстрее и до более низкой температуры, чем во льду, что является большим преимуществом этого способа. При охлаждении рыбы в воде легче механизировать трудоемкие процессы. Однако в холодной воде рыба сохраняется хуже, чем во льду, из-за набухания, которое неблагоприятно отражается на ее дальнейшей переработке.

При длительном хранении в воде ткани рыбы теряют водорастворимые белки, азотистые экстрактивные вещества, что приводит к частичному снижению ее пищевой ценности.

Наиболее рациональным является такой способ охлаждения, при котором рыба быстро охлаждается морской водой, а затем хранится в сухом охлаждаемом помещении или во льду.

Охлаждение в жидкой среде

Охлаждение рыбы погружением в жидкую среду — это процесс охлаждения рыбы в гомогенной среде. Рыба в этом случае окружена однородной средой с одинаковыми тепловыми показателями во всех ее частях и теплообмен происходит через всю наружную поверхность рыбы. Процесс этот выражается формулой

где Qч — часовое количество теплоты, отдаваемое рыбой гомогенной среде, Дж.

Коэффициент h для жидкой среды значительно выше, чем для воздушной. Если для воздуха в состоянии покоя h=4,6÷9,3 Вт/(м 2 •К), то для жидкости в состоянии покоя он составляет 232,6-581,5 Вт/(м 2 •К). При охлаждении рыбы льдом коэффициент теплоотдачи составляет 116,3 Вт/(м 2 •К), в то время как коэффициент теплоотдачи от рыбы к жидкости достигает 1046 Вт/(м 2 •К) и выше.

Способ охлаждения рыбы в жидкой среде получил в настоящее время достаточно широкое распространение на производственных рефрижераторных судах и береговых предприятиях.

Охлаждение рыбы в холодной жидкой среде производится методами погружения и орошения. В качестве охлаждающей жидкости применяют морскую воду, температура замерзания которой в зависимости от содержания в ней солей колеблется от -1,5 до -3°С, или используют 2-4%-ный раствор поваренной соли в пресной воде. Морская вода в большинстве случаев мало обсеменена микроорганизмами, что создает благоприятные санитарные условия.

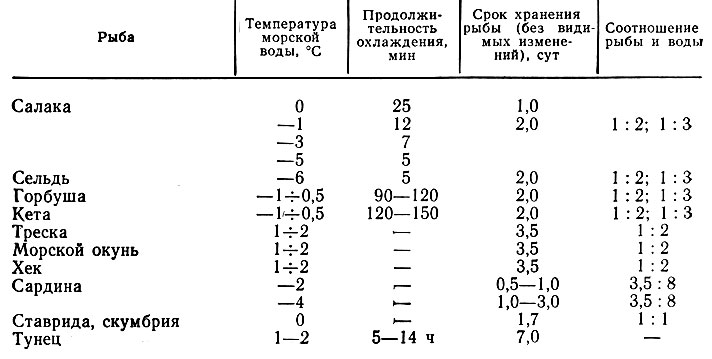

Режим охлаждения и сроки хранения в морской воде некоторых видов рыб приведены в табл. 14.

Таблица 14

Растворы поваренной соли более высокой концентрации, так же как и очень слабые, близкие к пресной воде, отрицательно влияют на рыбу. Наиболее приемлем 2%-ный раствор хлористого натрия, осмотическое давление которого приблизительно равно давлению тканевого сока.

Охлаждение рыбы раствором поваренной соли исключает возможность ее последующего замораживания, так как оставшаяся на поверхности рыбы соль проникает под кожу и стимулирует процессы окисления жира при последующем хранении мороженой рыбы.

В последнее время особое значение приобретают способы охлаждения рыбы непосредственно на промысловых судах с использованием в качестве охлаждающей среды морской воды. Рыбу сразу после вылова погружают в холодную морскую воду, и она быстро охлаждается.

Рыбу охлаждают в специальных емкостях и аппаратах, оборудованных средствами охлаждения. Скорость циркуляции воды является важным фактором интенсификации охлаждения путем увеличения коэффициента теплопередачи.

При скорости движения воды, превышающей 0,2 м/с, в результате взаимодействия водорастворимых белковых веществ рыбы и воды появляется пена, которая мешает охлаждению.

Температура охлаждающей воды должна составлять 0÷-2°С. Соотношение массы рыбы и воды, как правило, от 1 : 1 до 1 : 2. При невозможности создания циркуляции соотношение рыбы и воды должно быть 1 : 3 или 1 : 4. Хорошие результаты дает добавление льда в холодную воду. При этом принимают соотношение рыбы, воды и льда 2 : 1 : 1. В жаркое время года количество льда может быть увеличено до 40% массы рыбы.

В большинстве случаев на всех судах воду в рыбоохладителях меняют после охлаждения каждой порции рыбы. Продолжительность охлаждения в холодной воде зависит от размеров рыбы, температуры воды, скорости ее циркуляции, конструкции рыбоохладителя и составляет от нескольких минут до 3 ч и более.

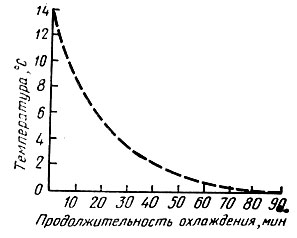

Скорость охлаждения хека в морской воде, охлажденной до 0°С, показана на рис. 28.

Рис. 28. Зависимость продолжительности охлаждения хека в ваннах с морской водой от температуры

Источник

Способы и оборудование безмашинного охлаждения

Охлаждение водным льдом.Этот способ охлаждения наиболее простой. Используют как естественный лед, получаемый при низкой температуре воздуха, так и искусственный водный лед, изготавливаемый с помощью холодильных машин. Достоинствами устройств ледяного охлаждения являются простота конструкции, низкая стоимость и отсутствие затрат на электроэнергию.

При температуре таяния льда 0°С температура воздуха в охлаждаемых устройствах поддерживается обычно около 6°С. Такая температура достаточна для охлаждения и кратковременного хранения пива, вод, соков и прочих напитков, хранения некоторых овощей и зелени.

Охлаждение водным льдом осуществляется тремя способами: непосредственное охлаждение, с использованием воды в качестве промежуточного теплоносителя и с использованием воздуха в качестве промежуточного теплоносителя.

При непосредственном охлаждении водным льдом охлаждаемый объект находится с ним в прямом контакте. Используют обычно дробленый мелкокусковой лед, который помещают вокруг охлаждаемого объекта. Можно также пересыпать объект льдом (при хранении некоторых овощей и зелени).

При охлаждении с использованием воды в качестве промежуточного теплоносителя лед служит для получения ледяной воды, которая подается в теплообменник для охлаждения объекта. Вода, циркулируя от охлаждаемого объекта ко льду и обратно, может непосредственно контактировать со льдом или через стенки теплообменника змеевикового либо пластинчатого типа. Последний способ охлаждения применяют в молочной промыш ленности.

Охлаждение с использованием воздуха в качестве промежуточного теплоносителя может осуществляться с естественным и механическим перемещением воздуха. В этом случае теплота от охлаждаемого объекта отводится воздухом, который передает ее при контакте со льдом. При естественной циркуляции воздуха лед может располагаться в емкостях-карманах, имеющих щели или гофрированные ограждения для увеличения поверхности теплообмена. При механической циркуляции воздуха, создаваемой вентилятором, воздух прогоняется через слой дробленого льда, что увеличивает коэффициент теплоотдачи по сравнению с естественной циркуляцией. Этот способ используют, когда при высокой относительной влажности воздуха (95 %) необходимо получить температуру от 5 °С и выше.

Естественный лед получают из водоемов, где он намерзает в зимний период, а также путем послойного намораживания на горизонтальных площадках во время морозов, используя для этого специальные установки с форсунками для мелкокапельного разбрызгивания воды.

Искусственный водный лед получают с помощью льдогенераторов трубчатого типа, где лед образуется внутри труб вертикального кожухотрубного испарителя, в межтрубном пространстве которого кипит жидкий аммиак. Вода поступает в трубы испарителя сверху через водораспределительное устройство, в которое она подается насосом из бака, смонтированного под кожухом аппарата. В отверстия труб вставляют насадки, благодаря которым вода, поступающая в трубы, закручивается и пленкой стекает по их внутренней поверхности, частично замерзая. Незамерзшая вода собирается в бак, откуда опять подается в водораспределительное устройство. Благодаря непрерывной циркуляции из воды удаляется воздух, поэтому лед получается прозрачным. Когда стенки ледяных цилиндриков достигают толщины 4 — 5 мм, намораживание прекращают, насос останавливают, испаритель отключают от всасывающей стороны машины и соединяют с ее нагнетательной стороной, в результате чего в испаритель поступают горячие пары аммиака при давлении конденсации. Эти пары вытесняют из испарителя жидкий аммиак в ресивер (сборник аммиака), прогревают стенки труб, намороженный лед отделяется от стенок и под действием силы тяжести сползает вниз. При выходе из труб ледяные цилиндрики попадают под вращающийся нож, который разрезает их на части определенной высоты. Готовый лед падает в бункер и дальше по льдоскату выводится из льдогенератора.

Существуют также льдогенераторы блочного, чешуйчатого и снежного льда. Лед в них намерзает в формочках, на поверхности барабанов или в полости, за стенками которых кипит аммиак.

Льдосоляное охлаждение.Льдосоляное охлаждение позволяет получить более низкие температуры по сравнению с охлаждением чистым льдом. Этот способ основан на использовании льда в смеси с солями. При этом одновременно происходят процессы растворения соли с образованием рассола и плавления льда с образованием воды и дальнейшим растворением соли. На плавление льда и растворение соли затрачивается теплота смеси, вследствие чего температура ее понижается.

Наиболее низкая температура смеси достигается в криогидратной точке, в которой находятся в термодинамическом равновесии все три фазы: рассол (раствор), соль и лед.

Криогидратной точке соответствует эвтектическая концентрация соли. Такая смесь называется эвтектикой. При льдосоляном охлаждении чаще всего используют смесь дробленого льда и хлорида натрия. Криогидратной точке такой смеси соответствует температура -21,2 0 С при концентрации соли в растворе 23,1 %. При использовании хлорида кальция с содержанием соли в растворе 29,9 % можно получить температуру плавления -55 °С.

Льдосоляной смесью можно охлаждать путем непосредственного контакта и используя в качестве промежуточного теплоносителя воздух, как и при охлаждении водным льдом. Кроме того, применяют охлаждение рассолом, образующимся при таянии смеси и циркулирующим через охлаждающую батарею.

В установке рассольного охлаждения с насосной циркуляцией лед периодически загружают в генератор холода. Сверху лед орошают рассолом, прошедшим охлаждающую батарею, где его температура повысилась на 2 — 3°С. В нижнюю часть генератора холода стекает охлажденный рассол с более низкой из-за таяния льда концентрацией соли. Для поддержания необходимой концентрации часть теплого рассола после охлаждающей батареи подается в бачок с солью — концентратор, из которого более насыщенный рассол перетекает в генератор холода. Концентратор периодически пополняют солью.

В нижней части генератора холода расположен вентиль, через который удаляется использованный (теплый) раствор перед новой загрузкой установки льдом и солью.

Разность температур рассола в охлаждающей батарее и воздуха в охлаждаемом объеме составляет 6 —8°С.

Существуют и установки без насоса, где циркуляция возникает самопроизвольно из-за разности объемных масс рассола вследствие изменения его концентрации при таянии льда.

Охлаждение холодоаккумуляторами с эвтектикой. В качестве холодоаккумуляторов используют металлические емкости различной формы. Эти формы заполняют эвтектикой на 90 —94 % объема.

Эвтектика представляет собой однородную смесь льда и соли, обладающую достаточно большой теплотой плавления. В качестве соли используют хлориды калия, натрия, кальция или сульфаты натрия и цинка. Эвтектический лед получают также из водного раствора пропиленгликоля. Температура плавления такого льда зависит от концентрации пропиленгликоля и может составлять от -3 до-50°С.

Холодоаккумуляторы после замораживания раствора при температуре ниже температуры плавления эвтектики размещают в охлаждаемом объеме. Поглощая теплоту, отводимую от охлаждаемого объекта, эвтектика тает при постоянной температуре. Холодоаккумуляторы используют многократно. Для этого после отепления их снова замораживают.

Холодоаккумуляторы широко применяют для охлаждения теплоизолированных контейнеров, кузовов автомобилей, а также в сочетании с машинным охлаждением в качестве дополнительного источника холода в период максимальной нагрузки на холодильное оборудование.

Охлаждение сухим льдом. Сухой лед — это диоксид углерода в твердом состоянии. Если при атмосферном давлении к сухому льду подвести теплоту, то он переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Охлаждение сухим льдом основано на теплоотдаче охлаждаемой среды сухому льду. Удельная холодопроизводительность сухого льда при 0 °С составляет 637 кДж/кг. По сравнению с водным льдом сухой лед при 0°С обладает почти вдвое большей массовой холодопроизводительностью. Еще эффективнее соотношение при сравнении не массовой, а объемной холодопроизводительности. Объемная холодопроизводительность сухого льда при 0°С больше, чем водного, почти в три раза. Обильно выделяющийся при сублимации сухого льда газообразный диоксид углерода оказывает на большинство скоропортящихся продуктов консервирующее действие. В смеси с эфиром можно получить температуру до -100°С.

Сухой лед широко применяют при перевозках и продаже мороженого и для охлаждения транспортных средств. Охлаждение сухим льдом происходит при непосредственном контакте с охлаждаемым объектом или с использованием промежуточного теплоносителя, чаще воздуха. В последнем случае сухой лед дробят и размещают в металлических емкостях — карманах, через которые циркулирует воздух. Циркуляция воздуха может быть усилена вентилятором.

Сухой лед производят в виде блоков на предприятиях, технологические процессы которых связаны с выделением диоксида углерода. На первой стадии обеспечивают получение чистого газообразного диоксида углерода, затем его сжижают и из жидкого диоксида углерода получают твердый.

Испарительное охлаждение. Испарительное охлаждение основано на явлении парообразования над поверхностью жидкости при температуре ниже ее температуры кипения и нормальном атмосферном давлении. На превращение жидкости в пар затрачивается определенное количество тепловой энергии — теплоты парообразования (испарения). Теплота парообразования воды при 20°С равна 2455 кДж/кг. Вода может испаряться в результате отвода теплоты от нее, а также подвода теплоты к ней извне, что зависит от соотношения температуры воды и окружающей среды.

В зависимости от внешних условий теплообмена теплоту парообразования можно использовать для снижения температуры влажной поверхности и устранения (уменьшения) влияния внешних теплопритоков, вызывающих повышение температуры объекта.

Для охлаждения продуктов и грузов холодильного транспорта можно использовать также эффект испарительного охлаждения, возникающий при распылении жидкостей с помощью форсунок (например, жидких диоксида углерода и азота), с температурами кипения более низкими, чем требуется для охлаждения продуктов или воздуха.

Термоэлектрическое охлаждение. Термоэлектрический эффект проявляется в большей степени в цепях, составленных из полупроводников с электронной и дырочной проводимостью.

Во время движения дырок и электронов в разные стороны от контакта между разнородными полупроводниками происходит поглощение теплоты. Электроны дырочного полупроводника переходят в свободную зону электронного проводника, образуя пары электрон — дырка, на что затрачивается определенное количество теплоты, отнимаемое от контакта.

При движении электронов и дырок навстречу друг другу происходит их рекомбинация в месте контакта, сопровождающаяся выделением теплоты. Следовательно, если направление тока от дырочного полупроводника к электронному, выделяется теплота; если направление обратное, тепловая энергия в спае поглощается.

Величина выделяемой или поглощаемой теплоты Q в единицу времени пропорциональна силе тока I:

где П — коэффициент Пельтье.

Рассмотренное явление обратимо. Если в той же самой цепи создать в месте спаев различные температуры, то между контактами образуется разность потенциалов и возникает ток.

Величина термоэлектродвижущей силы (термоэдс) определяется формулой

где α — коэффициент термоэдс, В/К; Тг, Тх — абсолютные температуры соответственно горячего и холодного спаев, К.

Исходным конструктивным модулем термоэлектрических охлаждающих устройств (ТОУ) служит термоэлемент (ТЭЛ).

В энергетическом отношении ТОУ существенно уступают компрессионным машинам, и только при малой холодопроизводительности (около 20 Вт) холодильный коэффициент ТОУ может быть выше.

Термоэлектрическое охлаждение используют в термостатах, охладителях жидкостей и газов, осушителях воздуха, бытовых и транспортных холодильниках, кондиционерах.

Источник