Ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях промышленных предприятий

Различают следующие виды коротких замыканий:

трехфазное симметричное короткое замыкание ;

двухфазное — две фазы соединяются между собой без соединения с землей;

однофазное — одна фаза соединяется с нейтралью источника через землю;

двойное замыкание на землю — две фазе соединяются между собой и землей.

Основными причинами коротких замыканий являются нарушения изоляции отдельных частей электроустановок, неправильные действия персонала, перекрытия изоляции из-за перенапряжений в системе. Замыкания нарушают электроснабжение потребителей, в том числе и неповрежденных, подключенных к поврежденным участкам сети, вследствие понижения на них напряжения и нарушения работы энергосистемы. Поэтому короткие замыкания должны ликвидироваться устройствами защиты в возможно короткие сроки.

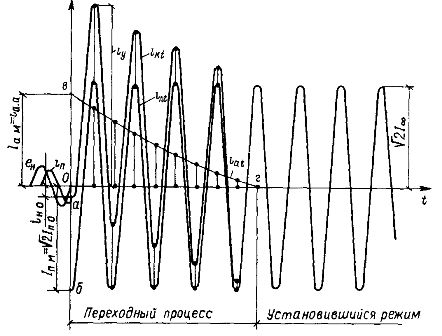

На рис. 1 показана кривая изменения тока при коротком замыкании. С момента его возникновения в системе электроснабжения протекает переходный процесс, характеризующийся изменением двух составляющих тока короткого замыкания (ТКЗ): периодической и апериодической

Рис. 1. Кривая изменения тока при коротком замыкании

Крупные промышленные предприятия подключаются, как правило, к мощным электроэнергетическим системам. При этом токи короткого замыкания могут достигать весьма значительных величин, вызывая затруднения в выборе электрооборудования по условиям устойчивости при коротком замыкании. Большие сложности возникают также при построении систем электроснабжения с большим количеством мощных электродвигателей, питающих точку короткого замыкания.

В связи с этим при проектировании систем электроснабжения приходится определять оптимальную величину тока короткого замыкания . Наиболее распространенными способами его ограничения являются:

раздельная работа трансформаторов и питающих линий;

включение в сеть дополнительных сопротивлений — реакторов;

применение трансформаторов с расщепленной обмоткой.

Использование реакторов особенно целесообразно при подключении сравнительно маломощных электроприемников к шинам электростанций и к подстанциям большой мощности. При подключении приемников с ударной нагрузкой — мощных печей, вентильного электропривода — увеличение реактивности сети путем установки реакторов зачастую невозможно, так как оно приводит к увеличению колебаний и отклонению напряжения.

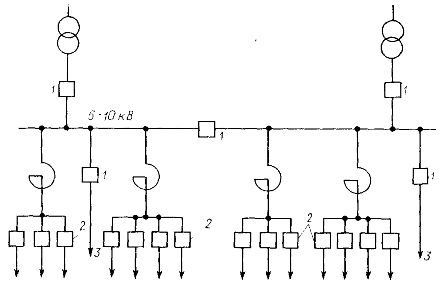

На рис. 2 приведена схема подстанции 110 кВ, питающей резкопеременные нагрузки. В ней не предусмотрено реагирование на выводах и линиях 3, питающих мощную ударную нагрузку, чтобы не увеличивать реактивность сети и толчки реактивной мощности. На этих присоединениях применены мощные выключатели 1. На прочих линиях предусмотрено реактирование и обычные сетевые выключатели 2 с отключаемой мощностью до 350 — 500 MBА.

Рис. 2. Схема подстанции 110 кВ, питающей резкопеременные нагрузки: 1 — мощные выключатели, 2 — сетевые выключатели средней мощности, 3 — линии к электроприемникам с резкопеременной ударной нагрузкой

На современных промышленных предприятиях с разветвленной двигательной нагрузкой (обогатительные фабрики и др.) для ограничения токов короткого замыкания применяют разработанную систему электроснабжения с управляемым аварийным режимом.

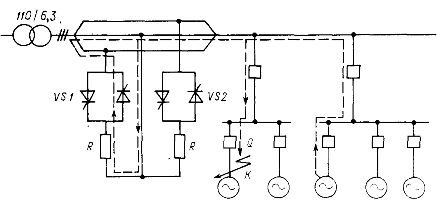

На рис. 3 показана схема электроснабжения обогатительной фабрики. Как видно из рисунка, при коротком замыкании в точке К через выключатель поврежденного присоединения (В) протекает сумма аварийных токов — от сети и подпитки от неповрежденных двигателей.

Для ограничения тока короткого замыкания, протекающего через выключатель поврежденного присоединения, на период аварии включают тиристорные токоограничители шунтового типа VS1, VS2, ограничивая составляющую тока короткого замыкания от сети. После отключения выключателем В тока подпитки VS1, VS2 отключаются. Степень токоограничения регулируется токоограничивающим резистором R.

Рис. 3. Схема электроснабжения с групповым статическим токоограничивающим устройством

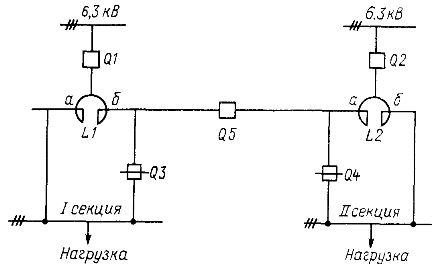

Для ряда ответственных механизмов, не допускающих самозапуска при номинальной нагрузке и перерывов в электроснабжении, применяется схема частичной параллельной работы трансформаторов, показанная на рис. 4.

Схема представляет собой двухсекционное распределительное устройство со сдвоенными реакторами L1 и L2. В нормальном режиме выключатели Q3, Q4 отключены, выключатель Q5 включен. По ветвям а сдвоенных реакторов протекают нагрузочные токи, по ветвям б — уравнительный ток, который между источниками ограничен сопротивлениями ветвей сдвоенных реакторов. Схема позволяет, в частности, в сетях с двигательной нагрузкой поддерживать остаточные напряжения, обеспечивающие устойчивость двигателей.

Рис. 4. Схема с частичной параллельной работой источников

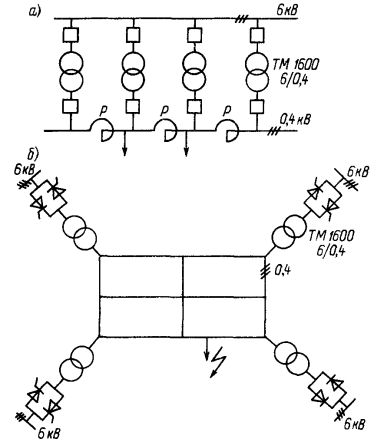

В последние годы на промышленных объектах стали создаваться сложнозамкнутые сети 0,4 кВ, в которых осуществляется параллельная работа цеховых трансформаторов ТМ 1000 — 2500 кВА.

В таких сетях обеспечивается высокое качество электрической энергии, рациональное использование трансформаторной мощности. На рис. 4, а показана схема, в которой ограничение аварийных токов при параллельной работе трансформаторов обеспечивается за счет дополнительных реакторов, введенных в сети 0,4 кВ.

В ряде случаев естественное удаление трансформаторов позволяет организовать схему рис. 5, а без использования реакторов.

На рис. 5, б показана сложнозамкнутая сеть 0,4 кВ.

Рис. 5. Схемы с параллельной работой цеховых трансформаторов 6/0,4 кВ: а — с секционными реакторами, б — с использованием высоковольтных тиристорных выключателей

Как видно из рис. 5, б, силовые трансформаторы подключены к питающей сети через тиристорные выключатели, которые в аварийном режиме обеспечивают опережающее отключение части трансформаторов. При этом ток короткого замыкания ограничивается за счет естественных сопротивлений сложнозамкнутой сети, получающей в этом случае питание от неотключенных трансформаторов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Способы ограничения токов КЗ.

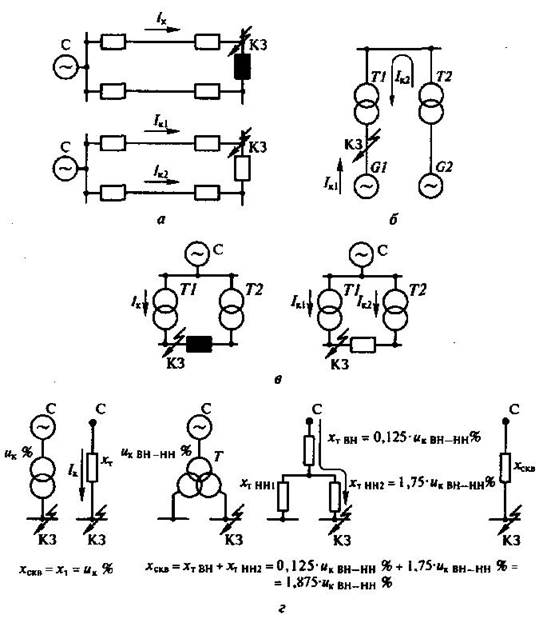

Ответ:1. Повышение напряжения питающих сетей. 2. Уменьшение числа ступеней трансформации напряжения. 3. Секционирование сборных шин при разомкнутых секционных выключателях. 4. Применение трансформаторов с расщепленными обмотками и секционных реакторов. 5. Применение линейных реакторов. Наиболее распространенными и действенными способами ограничения токов к. з. являются: секционирование электрических сетей; установка токоограничивающих реакторов, широкое использование трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения.Первый способ является эффективным средством, которое позволяет уменьшить уровни токов к. з. в реальных электрических сетях в 1,5 — 2 раза. Пример секционирования электроустановки с целью ограничения токов к. з. показан на рис. 3-47.Когда выключатель В включен, ток к. з. от генераторов Г1 и Г2 проходит непосредственно к месту повреждения и ограничен лишь сопротивлением генераторов и трансформаторов соответствующих блоков.Если выключатель В отключен, в цепь к. з. дополнительно включается сопротивление линий Ток к. з. от генераторов Г1 и Г2 при этом резко снижается по сравнению с предыдущим случаем.В месте секционирования образуется так называемая точка деления сети. В мощной энергосистеме с большими токами к. з. таких точек может быть несколько.Реакторы служат для ограничения токов к. з. в мощных электроустановках, а также позволяют поддерживать на шинах определенный уровень напряжения при повреждениях за реакторами.Основная область применения реакторов — электрические сети напряжением 6 — 10 кВ. Иногда токоограничивающие реакторы используются в установках 35 кВ и выше, а также при напряжении ниже 1000 В.

Рис. 3.16. Способы ограничения токов КЗ: а — секционирование электрических сетей; б — применение блочных схем G — T на электростанциях;в — раздельная и параллельнаяработа трансформаторов; г — применение трансформаторов с расщепленной обмоткой НН.

Максимальный уровень токов КЗ для сетей 35 кВ и выше ограничивается условиями обеспечения устойчивости энергосистеми параметрами электрических аппаратов и проводников, а в сетях собственных нужд и распределительных сетях 6 — 20 кВ — параметрами электрических аппаратов, токопроводов, термической стойкостью кабелей, устойчивостью двигательной нагрузки. Экономически выгодно применять меры по ограничению токов КЗ, если дополнительные затраты на это окупаются благодаря применению более легкой аппаратуры и токоведущих частей и повышается надежность электроснабжения потребителей. Ограничение токовКЗ может быть достигнутопутем соответствующего построения схем электростанций и сетей, при этом учитывается следующее: повышение напряжения сетей приводит к уменьшению рабочих токов и токов КЗ; секционирование электрических сетей исключаетпараллельную работуисточников и, следовательно, уменьшает токиКЗ (хотя при этом могутвозрастать потери в ЛЭП и трансформаторах в нормальном режиме) — рис. 3.16, а; блочное соединение генератор—трансформатор и генератор-трансформатор—линия исключает поперечную связь между источниками и снижает токи КЗ (рис. 3.16, 6); раздельная работа трансформаторов на шинах низшего напряжения подстанций (рис. 3.16, в), а также в системе собственных нужд электростанций и ПС увеличивает сопротивлениецепи КЗ и снижает токи КЗ; применение трансформаторов с расщепленной обмоткой НН также ограничивает токи КЗ, так как их сопротивление в режиме КЗ почтив 2 раза больше, чем у трансформаторов с теми же номинальными параметрами без расщепления обмотки НН (рис. 3.16, г).

Дата добавления: 2016-04-23 ; просмотров: 1931 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Способы ограничения токов короткого замыкания

В мощных электроустановках и питаемых ими электросетях токи короткого замыкания могут достигать больших величин, что приводит к завышению сечения проводников и утяжелению электрооборудования. Применение электрооборудования и проводников, рассчитанных на большие токи короткого замыкания, приводит к значительному завышению затрат. Поэтому в мощных электроустановках применяют искусственные меры ограничения токов короткого замыкания, чем достигается возможность применения более дешевого электрооборудования: более легких типов электроаппаратов, токоведущих частей меньших сечений.

Основные способы ограничения токов короткого замыкания:

— раздельная работа трансформаторов и питающих линий;

— применение трансформаторов с расщепленными обмотками;

Выбор того или иного способа ограничения токов короткого замыкания определяется местными условиями конкретной электроустановки и технико-экономическим сопоставлением вариантов.

Раздельная работа трансформаторов и питающих линий.

Раздельная работа трансформаторов и питающих линий, при Sc=

Необходимо отметить, что мощность трансформаторов и пропускная способность каждой линии, с учетом возможной перегрузки, должна быть достаточно для питания полной нагрузки электроустановки. С целью обеспечения бесперебойного питания потребителей на секционном выключателе предусматривается установка автоматического ввода резерва (АВР).

Применение трансформаторов с расщепленными обмотками.

Применение трансформаторов с расщепленными обмотками и раздельной работе обмоток низшего напряжения. Сопротивление обмотки низшего напряжения (хн) в 2 раза больше индуктивности сопротивления двухобмоточного трансформатора без расщепления обмоток. Поэтому, при Sc=

Во всех электроустановках при рассмотрении вопроса ограничения токов КЗ и неудовлетворительных результатах рассмотренных выше способов возникает необходимость включение дополнительных сопротивлений (реакторов).

— номинальным током

— номинальным напряжением

— индуктивным сопротивлением

Активное сопротивление реактора незначительно, поэтому при расчетах токов КЗ его не учитывают.

Все реакторы выбираются по номинальному напряжению, по номинальному току и индуктивному сопротивлению.

Номинальное напряжение выбираем в соответствии с номинальным напряжением установки. При этом предполагается, что реакторы должны длительно выдерживать максимальные рабочие напряжения.

Номинальный ток реактора (ветви сдвоенного реактора) недолжен быть меньше максимального длительного тока нагрузки цепи, в которую он включен:

Для шинных (секционных) реакторов номинальный ток должен соответствовать мощности, передаваемой от секции к секции при нарушении нормального режима.

где Iном.г – номинальный ток генератора.

Индуктивное сопротивление реактора определяют, исходя из условий ограничения тока КЗ до заданного уровня. В большинстве случаев уровень ограничения тока КЗ определяется по коммутационной способности выключателей, намечаемых к установке или установленных в данной точке сети. Как правило, первоначально известно начальное значение периодической составляющей тока КЗ Iпо, которое с помощью реактора необходимо уменьшить до требуемого уровня.

Рассмотрим порядок определения сопротивления индивидуального реактора. Требуется ограничить ток КЗ так, чтобы можно было в данной цепи установить выключатель с номинальным током отключения Iном.отк (действующее значение периодической составляющей тока отключения)

По значению Iном.отк определяется значение периодической составляющей тока КЗ, при котором обеспечивается коммутационная способность выключателя. Для упрощения обычно принимают Iпо.треб =Iном.отк

Результирующее сопротивление [Ом] в цепи КЗ до установки реактора можно определить по выражению:

Требуемое сопротивление цепи КЗ для обеспечения Iпо.треб

Разность полученных значений сопротивлений даст требуемое сопротивление реактора

Далее по каталожным и справочным материалом выбирают тип реактора с ближайшим большим индуктивным сопротивлением.

Фактическое значение тока при КЗ за реактором определяют следующим образом:

вычисляется значение результирующего сопротивления цепи КЗ с учетом реактора:

а затем, определяется начальное значение периодической составляющей тока КЗ:

Аналогично выбираемое сопротивление групповых и сдоенных реакторов.

Выбранный реактор следует проверить на электродинамическую стойкость и термическую стойкость при протекании через него тока КЗ.

Электродинамическая стойкость реактора гарантируется при соблюдении следующего условия:

где

Термическая стойкость реактора характеризуется заводом изготовителем величиной tТ временем термической стойкости

Поэтому условие термической стойкости реактора имеет вид:

где

При соблюдении указанного условия нагрев обмотки реактора при КЗ не будет превышать допустимого значения.

Необходимо также определить остаточное напряжение на шинах:

Значение

Потеря напряжения при протекании максимального тока в нормальном режиме работы определяется по формуле:

где

9ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,

Источник