Пять факторов успеха инноваций и роль в них государства

Раньше роль государства в инновационном процессе заключалась в создании инновационной среды и спонсировании фундаментальной науки и новых разработок. В современном мире скорость изменений растет, и роль государства становится еще более значимой. Оно может ускорить темп развития отдельных отраслей, стимулировать межотраслевое сотрудничество и помочь устранить препятствия для инноваций (законодательные и инфраструктурные).

Авторы исследования «Инновации в России — неисчерпаемый источник роста» агентства McKinsey выделяют пять факторов успеха инноваций в стране, и в каждом из них государство играет сегодня существенную роль.

1. Государство как заказчик инноваций

Первый фактор успеха инноваций — это спрос на новые технологии и продукты. Государственный заказ на инновации — это стимул для инновационной деятельности университетов, исследовательских институтов и компаний.

Например, такие неотъемлемые элементы смартфонов, как GPS, сенсорные экраны и доступ в интернет изначально разрабатывались по заказу Минобороны США, а солнечные батареи и технологии аккумуляторов Tesla — при грантовой поддержке Минэнерго США.

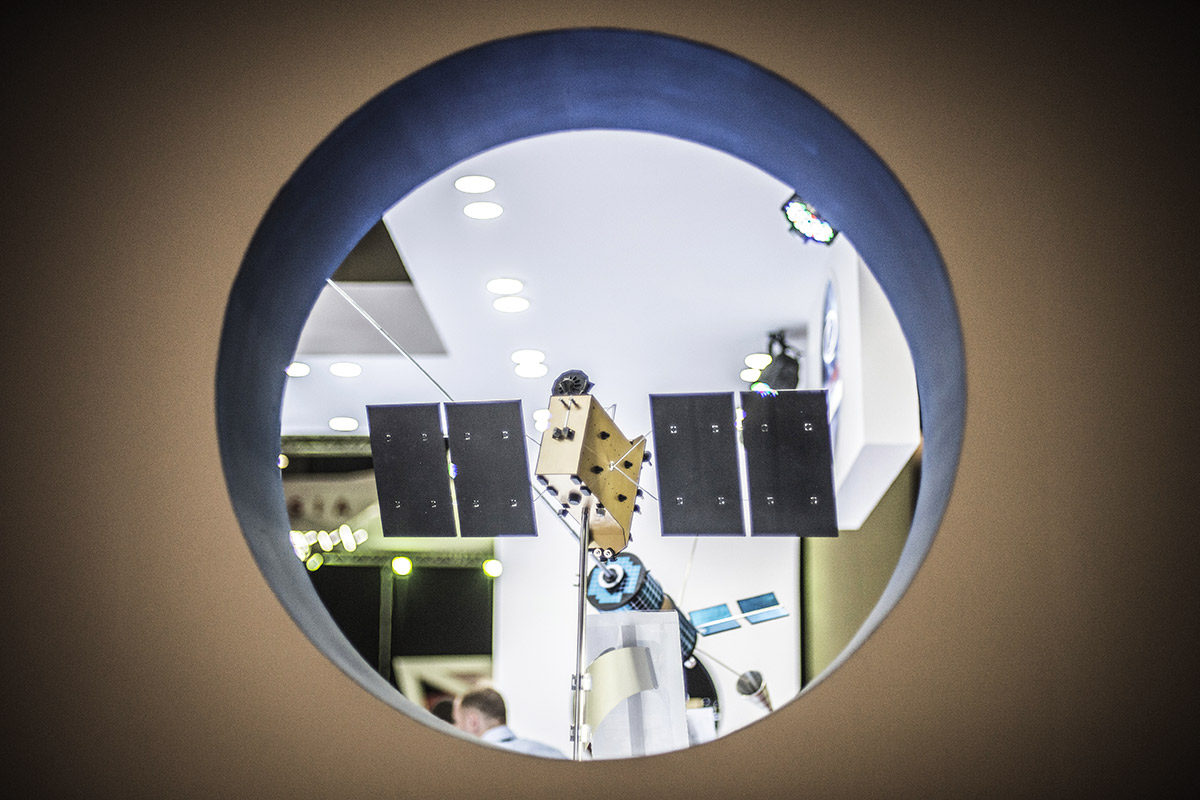

Пример подобной инновации в России — система навигации ГЛОНАСС, которая была создана в военных целях по государственному заказу, а в 1995 году стала доступна для гражданского применения и в настоящее время используется в навигационных устройствах, радарах-детекторах и других системах.

2. Государство как создатель инфраструктуры

В России при господдержке была создана инфраструктура для развития инноваций, но качественного скачка в их развитии и в деловой активности пока не произошло.

В России успешно функционируют четыре типа институтов развития инноваций:

- финансирование фундаментальных или прикладных исследований — Российский научный фонд (РНФ), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);

- технопарки, инкубаторы и прочие институты по предоставлению услуг инновационным компаниям — «Сколково», технопарк «Мосгормаш» и прочие;

- прямое финансирование инновационных компаний — например, Фонд содействия инновациям, «ВЭБ Инновации»;

- финансирование отдельных приоритетных направлений — например, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В меньшей степени в России развиты институты, развивающие сотрудничество между наукой и производством. Сейчас эти функции, пишут аналитики McKinsey, берут на себя технологические площадки, но в них не так часто участвуют компании-лидеры отраслей, что необходимо для эффективного диалога.

3. Государство как источник финансирования

Государство выборочно спонсирует фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным для него направлениям или исследования, обладающие потенциалом. То есть речь идет не только о вопросах национальной безопасности и оборонного комплекса, но и об исследованиях за пределами этих тем.

В России государство сыграло большую роль в формировании системы финансирования инноваций, в том числе рынка венчурного финансирования.

В дальнейшем потребуется изменить отношение к инвестициям в инновации, повысить толерантность к риску, потому что лишь малая часть инновационных проектов заканчивается грандиозным успехом. Упростить процесс привлечения финансирования для развития инноваций может снижение уровня бюрократии при выдаче грантов.

4. Государство и создание новых компетенций

По прогнозам McKinsey, к 2030 году по всему миру может быть автоматизировано от 10 млн до 800 млн рабочих мест. Поэтому важнейшей задачей в самое ближайшее время станет создание системы профессиональной переподготовки и предоставление работникам возможностей для приобретения новых навыков, востребованных на рынке на всем протяжении карьеры. Бизнес может организовать обучение сотрудников без отрыва от работы и предоставить им возможности повышения квалификации. Но ключевая роль в данном процессе останется у государства.

Глобализация, размывание границ между работой и учебой создают новые возможности для развития образования и поддержки инноваций в России. Государство стимулирует развитие НИОКР и компетенций в частном секторе, занимается трансфертом зарубежных технологий и привлекает иностранные компании с передовыми технологиями на национальный рынок. Следующими шагами для России могут стать развитие в стране новых компетенций (управление инновационными процессами и углубленная аналитика) и запуск программы обучения и стажировок для специалистов инновационных профессий в передовых компаниях.

5. Государство и культура инноваций

Государство играет важную роль в развитии культуры предпринимательства и инноваций, реализуя образовательные программы, поддерживая систему наставничества, создавая и помогая агентствам и институтам развития. Кроме того, оно поощряет национальное инновационное предпринимательство.

Россия прошла большой путь в развитии предпринимательской культуры. Но с учетом сравнительно короткой истории рыночной экономики в стране необходимо продолжать курс на популяризацию предпринимательства и инновационной деятельности. Например, надо увеличить количество инкубаторов, подобных Skolkovo Startup Village и Startup Tour.

Источник

Способы ограничения инновационной деятельности

Библиографическая ссылка на статью:

Краснова Н.А. Понятие ограничений в инновационном процессе // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2013/11/3262 (дата обращения: 23.11.2021).

Понятие ограничений в инновационном процессе

В научной литературе исследователями инновация рассматривается как объект (продукт), процесс и как результат деятельности. Однако необходимо отметить то общее, сущностное, что имеется во всех определениях: это, во-первых, инновация всегда связана с прогрессом, во-вторых, необходимым условием является внедрение новации в практическую деятельность, и, в-третьих, инновация предполагает получение ряда эффектов.

Представляется весьма дискуссионным воззрение, согласно которому инновация — не что иное, как материализованный внедренный результат, инвестиция в новацию. Однако этот подход на сегодня является наиболее распространенным в научной среде. С этим мнением можно не согласиться. Инновацию нельзя назвать результатом без реализации определенных функций инновации и осуществления действий, способствующих раскрытию ценности инновации и маркетинговому продвижению.

Исходя из разнообразия понятий авторов научных школ разных направлений, представляется важным дать собственное определение понятия «инновация». По мнению автора, инновация – это набор ограниченных средств, способствующих адаптации новой идеи для текущей практики с целью получения выгоды [7] .

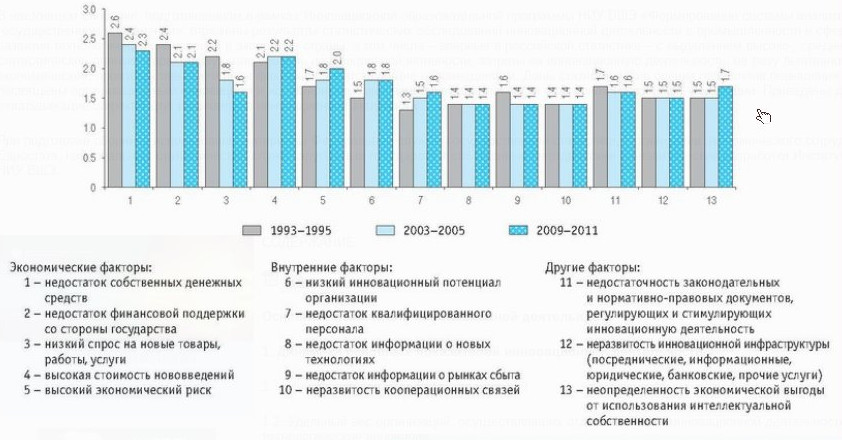

Инновационный прирост продукта должен иметь физический предел в силу ограниченности содержащихся в нем составляющих, и прежде всего экономический передел в силу возрастания необходимых для производства издержек, когда хотят повысить его производительные свойства до последних пределов. Статистика на протяжении почти 20 лет выделяет одни и те же главные факторы, препятствующие развитию инноваций (рисунок 1). Диаграмма показывает, что потребитель стал более заинтересован в инновационном продукте, организации меньше испытывают недостаток свободных денежных средств и инвестиций для инновационной деятельности. На сегодня инновационному процессу больше всего препятствуют высокая стоимость нововведений, экономический риск, недостаточный для инновационной деятельности потенциал организаций, а также неумение определить экономическую выгоду от использования нововведений.

Рисунок 1 — Рейтинг факторов, препятствующих инновациям [6]

На сегодня в литературе используется только одно понятие, характеризующее препятствия в развитии инноваций – факторы. Факторы определяют как «условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние, воздействие на экономический процесс и результат этого процесса [8] ». То есть, те показатели, которые воздействуют на процесс создания, производства, реализации инновационного продукта и на получение результата от этого процесса называют факторами. Но на практике сам результат является тоже фактором, препятствующим инновациям. Следуя из общего определения инновации, если инновационный продукт не приносит выгоды, то он не является инновацией. Поэтому, по-нашему мнению, показатели и условия, оказывающие негативное воздействие на инновации, следует называть ограничениями.

Исходя из курса логики, ограничение — логическая операция перехода от родового понятия к видовому. При ограничении мы переходим от понятия с большим объемом к понятию с меньшим объемо м. [3] .

Ушаков Д.Н. [9] определяет понятие «ограничение», как правило, позволяющее «поставить в какие-нибудь рамки, границы».

Ефремова Т.Ф. [4] указывает, что ограничение – это установление, ограничивающее чьи-либо права или действия.

Математические науки определяют ограничение (метод свертывания) как условие, которому должно удовлетворять решение задачи оптимизации.

В психологии есть понятие ограничения информации, то есть степень статистической зависимости между двумя или несколькими переменными.

Особый интерес представляет теория оптимальности в лингвистике. Ограничение — это условие выбора оптимальной формы того или иного языка.

Экономические ограничения исследовались в работах Д.Ю. Васильева, Н.И. Ильина [1, 5] . Васильев Д.Ю. определил наличие экономических ограничений, а Ильин Н.И. на примере теневой экономики разработал механизм ее ограничения экономическими методами. Также экономические ограничения изучались, описывались и критиковались в публикациях Ж. Аттали, Д. Белла, Ж. Бодрийяра, С.Н. Булгакова, А.В. Бузгалина, Т. Веблсна, С.Ю. Глазьева, А.Г. Дугина, А.А. Зиновьева, Г. Зиммеля, А.К.Крыленко, В.А. Кутырёва, Л. Ларуша, В.И. Ленина, К. Маркса, Г. Маркузс, Д. Невсдимова, А.С. Панарина, А.П. Паршева, Д. Сороса.

Понятие ограничений на сегодня ярко используется в экономике и менеджменте. Широко известна Теория ограничений Э. Голдратта [2] . Ограничение – это фактор, который способствовал более успешному достижению цели, если бы имелся в большем количестве или использовался бы организацией более эффективно.

Все эти работы наглядно свидетельствуют об актуальности постановки самой проблемы ограничений. С другой стороны их тематика и содержание показывают как отсутствие целостной модели ограничений, так и необходимость ее создания.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ограничения присутствуют в любой системе. Всегда есть границы, не позволяющие системе развиваться дальше. В инновационном процессе также есть система ограничений инноваций.

Система ограничений инноваций – это условие выбора оптимального сочетания минимально возможных ресурсов организации для создания и продвижения инновационного продукта в условиях ограниченной рыночной среды для достижения максимально возможного финансового результата или иной выгоды.

Проанализируем основные ограничения в инновационной системе.

Условно ограничения можно объединить в три группы: ресурсные, рыночные и результативные:

Таблица 1 – Ограничения инноваций в инновационном процессе

Этап инновационного процесса

Ограничения ресурсов и результатов

1.Фундаментальные и прикладные исследования

Источник

Инновационное проектирование

6.3. Финансовое обеспечение инновационной деятельности

Инновации в любом из секторов экономики требуют финансовых вложений. Для того чтобы получить дополнительную прибыль , повысить эффективность деятельности организации, получить социально-экономический эффект, необходимо осуществить финансовые вложения. При этом эмпирически установлена зависимость: чем на больший успех рассчитывает предприниматель в будущем, тем к большим затратам он должен быть готов в настоящем.

Тем не менее проблема выбора объекта финансовых вложений для предпринимателя не ограничивается предельной суммой инвестиций. Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают вложения в инновации, где предприниматель имеет возможность получать сверхмонопольную прибыль . Высокий потенциал эффективности инноваций обеспечивает спрос на нововведения со стороны предпринимателей, формируя рынок научно-технических, организационных, экономических и социальных новшеств.

В качестве источников инвестиций могут выступать ассигнования бюджетов всех уровней, иностранные инвестиции, собственные средства организаций, аккумулированные в форме финансового капитала временно свободные средства организаций и учреждений, а также сбережения населения ( рис. 6.6).

Бюджетные ассигнования на разработку и реализацию инноваций ограничены доходами бюджетной системы. При этом в зависимости от политико-экономических условий направления, формы и размеры бюджетных инвестиций в инновации имеют существенные отличия. Так, в промышленно развитых странах размеры бюджетных ассигнований на развитие научно-технического прогресса достаточно велики, объекты инвестирования определяются на конкурсной основе с учетом национальной стратегии развития и оборонной доктрины. Например, в Японии на уровне конституционного закона введено ограничение, согласно которому не менее 3% валового национального дохода из бюджета должно направляться на развитие фундаментальных научных исследований.

Иностранные инвестиции в инновационную деятельность могут осуществляться как в форме межгосударственных, межправительственных программ по научно-техническому и экономическому сотрудничеству, так и в форме частных инвестиций от зарубежных финансовых организаций и частных предпринимателей. В то же время достаточно активными являются международные частные инвестиции на развивающихся рынках. Американские инвестиционные фонды, немецкие банки и другие частные инвесторы стремятся обеспечить высокую доходность собственных инвестиций с помощью международной диверсификации деятельности. Риск инвестиций в развивающиеся рынки достаточно высок, но он, как правило, обеспечивается большей доходностью вложений. При этом наиболее привлекательными для внешних инвесторов являются сырьевые и перерабатывающие отрасли промышленности, поскольку, как правило, эти отрасли не требуют предварительных значительных инвестиций, а достаточное для конкурентоспособности качество вывозимых на экспорт сырья, заготовок и полуфабрикатов может быть обеспечено без использования последних достижений научно-технического прогресса.

Собственные средства организаций остаются основным источником финансирования инновационной деятельности. Отрасли, которые в годы проведения макроэкономических реформ в России сохранили достаточный объем оборотных средств, в настоящее время получили реальный шанс активно осуществлять инновационную деятельность . В первую очередь это относится к отрасли связи, где за счет малой длительности производственного цикла предприятия практически не испытывали влияния инфляции и создали достаточный резерв для осуществления научно-технических проектов.

Организации с длительным технологическим циклом производства в условиях инфляции не смогли сохранить собственные оборотные средства, что привело к их тяжелому финансовому положению. Поэтому в настоящее время практически все организации промышленности лишены реальной возможности финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств. Хотя, как показывает мировая практика, 80-90% инноваций в мире финансируются промышленными компаниями преимущественно за счет собственных финансовых средств.

Финансовый капитал формируется за счет аккумулирования средств юридических лиц и граждан в финансово-кредитных учреждениях ( рис. 6.7). На этапе разработки и реализации инноваций рынок капитала выступает как один из главных факторов общественного признания инноваций. Без достаточного финансового обеспечения жизненный цикл инновации ограничивается стадией «идея». Любое новшество должно быть инвестиционно привлекательным и конкурентоспособным на рынке капитала.

Поэтому наряду с показателями инновационности проектов не менее важными в рыночных условиях становятся финансово-экономические показатели:

- объем инвестиций;

- ожидаемая доходность (рентабельность);

- срок окупаемости;

- чистый доход и др.

Модель взаимодействия инновационного и инвестиционного процессов приведена на рис. 6.8.

Экономические показатели становятся основными, если речь идет о привлечении стратегического инвестора (финансово-кредитного учреждения, которое готово организовать финансирование разработки и реализации инновации за счет собственных и привлеченных средств). Как правило, на рынке инноваций информационный минимум о нововведениях включает сведения не только об их целях, но и размерах инвестиций, ожидаемой доходности и сроке окупаемости вложений. На основании данного минимума можно судить об инвестиционной привлекательности инновационных проектов.

Условно факторы инвестиционной привлекательности инновационных проектов и программ можно разделить на две группы: финансово-экономические и внеэкономические. В большинстве случаев инвестора привлекают высокие финансовые показатели, однако существуют ситуации, при которых инноватор вынужден реализовать новшество несмотря на его прямую экономическую непривлекательность — например, если речь идет об экологических мероприятиях, которые практически всегда имеют отрицательные финансовые показатели; тем не менее промышленные фирмы, заботящиеся о своем имидже, ведут активную деятельность в этой области.

К другим внеэкономическим факторам инвестиционной привлекательности инновации может быть отнесена отраслевая принадлежность как идеи для последующей практической реализации, так и предприятия-инноватора. Сверхпривлекательный инновационный проект может быть отвергнут только потому, что у фирмы-инноватора недостаточно опыта работы в той отрасли, где необходимо реализовать проект. Или, наоборот, фирма вынуждена искать альтернативные сегменты рынка, если речь идет о межотраслевой диверсификации.

Отраслевая инвестиционная привлекательность определяется стратегией фирмы-инноватора. Поэтому на рынке новаций для обеспечения конкурентоспособности новшества проводится маркетинговый отраслевой анализ , разрабатываются различные рейтинги отраслевой инвестиционной привлекательности. Так, исследуя потенциал привлечения иностранных инвестиций, Федеральная комиссия по ценным бумагам при Правительстве России установила наиболее инвестиционно привлекательные отрасли российской экономики: нефтегазодобыча, электроэнергетика, связь , металлургия.

Существенным внеэкономическим фактором, определяющим привлекательность инновации для инвестора, является имидж и репутация инноватора. Так, тяжелое машиностроение в России считается одной из самых непривлекательных для инвестиций отраслей. Однако высокий финансовый авторитет компании «Биопроцесс» — финансового консультанта и управляющего холдинга АО «Уралмаш» — обеспечил приток достаточного капитала для проведения крупномасштабной реорганизации этого гиганта российской тяжелой промышленности. И в настоящее время группа предприятий «Уралмаш», сохранив отраслевую принадлежность, имеет вполне удовлетворительную структуру баланса и финансовые показатели.

С экономической точки зрения инвестиционная привлекательность определяется как внутренними характеристиками инновации ( доходность инвестиций, срок реализации проекта и др.), так и условиями привлечения финансовых ресурсов и их источников ( рис. 6.9).

Инвестирование инновационной деятельности может осуществляться как за счет собственных, так и привлеченных средств. Для российских предприятий в настоящее время основным источником инвестиций являются собственная прибыль и амортизационные отчисления . Кроме того инвестиционный фонд для инновационной деятельности может пополняться безвозмездными вложениями в натуральной форме или в виде спонсорской финансовой помощи.

Наиболее популярным на Западе способом увеличения собственных средств компании является эмиссия акций. Однако в отличие от других источников собственных средств этот ресурс является платным, поскольку акционеры приобретают акции в расчете на дивиденды. Недостаточный размер дивидендов может привести к тому, что вновь выпускаемые акции для финансирования инновационной деятельности окажутся неразмещенными.

За исключением беспроцентных ссуд привлеченный капитал выдается на условиях возвратности, срочности и платности, т.е. представляет собой кредиты в различной форме. Наряду с традиционной формой кредитования в инновационной деятельности широкое распространение получили лизинг, форфейтинг и франчайзинг .

Лизинг — совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Договор лизинга — договор, в соответствии с которым арендодатель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее — лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности.

Форфейтинг — финансовая операция, превращающая коммерческий кредит в банковский. Инвестор при отсутствии достаточных средств для инноваций выписывает комплект векселей. Сроки погашения векселей равномерно распределены во времени. Таким образом, инвестор получает отсрочку в платежах и гарантии банка по обеспечению платежей. Форфейтинговые операции для инноватора являются гарантией надежности финансового партнера.

Наиболее полной финансовой схемой привлечения инвестиционных ресурсов в инновационную деятельность является франчайзинг. Франчайзинг предусматривает тиражирование инноваций с привлечением крупного капитала. Кроме финансовых средств по договору франшизы инноватору могут быть переданы нематериальные активы (технологии, ноу-хау), торговый знак и репутация фирмы и т.п. Франчайзинг сочетает в себе преимущества кредита и лизинга.

Движущие мотивы финансирования инновационной деятельности существенно зависят от того, реализуется ли инновация на свои или привлеченные средства. Однако для большинства инноваций в случаях финансирования и за счет собственных средств, и за счет привлечения финансовых ресурсов в основе лежит показатель цены капитала.

Цена капитала (Cost of Capital ) — отношение общей суммы платежей за использование финансовых ресурсов к общему объему этих ресурсов.

| где | WACC (Wighted Average Cost of Capital) | — | взвешенная цена капитала; |

| — | цена i-го источника; | |

| — | доля i-го источника в капитале компании. |

Цена собственного капитала определяется дивидендной политикой инноватора (цена привлечения акционерного капитала) пропорционально доле акционерного капитала в собственных средствах организации.

| где |  | — | цена собственного капитала; |

| p | — | отношение суммы дивидендов к рыночной капитализации компании (p/e-ratio); | |

| U | — | акционерный капитал; | |

| A | — | амортизационный фонд; | |

| M | — | прибыль; | |

| B | — | безвозмездные поступления. |

Цена собственного капитала для самофинансирования инновации является нижним пределом рентабельности: решение о реализации инноваций при доходности менее цены капитала может серьезно ухудшить основные финансовые показатели компании, привести к неплатежеспособности и банкротству инноватора. Для внешнего инвестора цена собственного капитала инноватора является гарантией возврата вложенных средств, показателем достаточности финансовой надежности объекта инвестиций.

Цена привлеченного капитала рассчитывается как средневзвешенная процентная ставка по привлеченным финансовым ресурсам.

| где |  | — | цена привлеченного капитала; |

| — | ставка привлечения финансового капитала (  = 0 для безвозмездных ссуд), % годовых; = 0 для безвозмездных ссуд), % годовых; | |

| — | объем привлеченных средств; | |

| m | — | число источников привлеченных средств. |

Цена привлеченного капитала зависит от внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам в первую очередь относится деловая репутация инноватора. На деловую репутацию фирмы влияют не только финансовые показатели ее деятельности, но и авторитет высшего менеджмента, сложившаяся система взаимоотношений с партнерами и конкурентами, имидж, политическая поддержка и др.

Внешние факторы, влияющие на цену привлеченного капитала, определяются макроэкономической ситуацией (уровнем инфляции, ставкой рефинансирования ЦБ РФ, темпами роста ВНП и др.), государственной инвестиционной политикой и ситуацией на финансовом рынке.

Цена капитала определяет нижнюю границу доходности инновационного проекта — норму прибыли на инновацию. Таким образом, инноватор, принимая решение о начале реализации проекта, должен учитывать следующие факторы:

- цену собственного капитала;

- цену привлеченного капитала;

- структуру капитала (соотношение собственных и привлеченных средств).

Интеграция этих факторов в показателе цены капитала является базой для определения инвестиционной привлекательности инновационного проекта.

Как инвестор, так и инноватор при принятии решения о реализации нововведения сталкиваются с проблемой определения нижней границы доходности инвестиций, в качестве которой, как правило, выступает норма прибыли. Норма прибыли определяется инноватором и инвестором с разных точек зрения ( рис. 6.10).

Организация, реализующая нововведение, исходит из внутренних ограничений, к которым в первую очередь относятся цена капитала, внутренние потребности производства (объем необходимых собственных средств для реализации производственных, технических, социальных программ), а также внешние факторы, к которым относится ставка банковских депозитов, цена привлечения капитала, условия отраслевой и межотраслевой конкуренции.

Руководство компании-инноватора сталкивается как минимум с одной альтернативой инвестиций — вложить временно свободные средства в банковские депозиты или государственные ценные бумаги, получая гарантированный доход без дополнительной высокорисковой деятельности. Поэтому доходность инновационных проектов должна превосходить ставку по банковским депозитам и доходность к погашению государственных ценных бумаг.

Механизм влияния конкуренции на определение внутренней нормы прибыли не работает впрямую: отраслевая доходность может быть выше, чем производственная рентабельность инноватора. Это связано с различными масштабами производства: сохраняя конкурентоспособность продукции и удерживая под контролем значительную часть рынка, крупная компания может умышленно сбивать цены, обеспечивая достаточный объем прибыли значительными объемами продаж. Поэтому, устанавливая норму прибыли по средним значениям рентабельности, ее, как правило, соизмеряют с масштабами производства.

Внешний инвестор, определяя норму прибыли инновационного проекта, руководствуется альтернативными вложениями средств (см. рис. 6.10). При этом соизмеряется риск вложений и их доходность : как правило, инвестиции с меньшим риском приносят инвестору меньший доход. Поэтому принятие решения о финансировании инновации инвестор согласует со своей финансовой стратегией (склонность к риску, отвращение к риску). Риск инвестиций в финансовые инструменты оценивают финансовые менеджеры. Инвесторы, принявшие решение о финансировании инновационных проектов, уровень риска закладывают как надбавку к норме прибыли (табл. 6.5).

| Группы инвестиций | Нормы прибыли |

|---|---|

| Замещающие инвестиции — категория I (новые машины или оборудование, транспортные средства и т.п., которые будут выполнять функции, аналогичные замещаемому оборудованию) | Цена капитала |

| Замещающие инвестиции — категория II (новые машины или оборудование, транспортные средства и т.п., которые будут выполнять функции, аналогичные замещаемому оборудованию, но являются технологически более совершенными, для их обслуживания требуются специалисты более высокой квалификации, организация производства требует других решений) | Цена капитала + 3% |

| Замещающие инвестиции — категория III (новые мощности вспомогательного производства: склады, здания, которые замещают старые аналоги, а также заводы, размещаемые на новой площадке) | Цена капитала + 6% |

| Новые инвестиции — категория I (новые мощности или связанное оборудование, с помощью которого будут производиться ранее выпускавшиеся продукты) | Цена капитала + 5% |

| Новые инвестиции — категория III (новые мощности или машины, которые тесно связаны с действующим оборудованием) | Цена капитала + 8% |

| Новые инвестиции — категория II (новые мощности или машины или поглощение других или приобретение других фирм, которые не связаны с действующим технологическим процессом) | Цена капитала + 15% |

| Инвестиции в научно-исследовательские работы — категория I (прикладные НИР, направленные на определенные специфические цели) | Цена капитала + 10% |

| Инвестиции в научно-исследовательские работы — категория II (фундаментальные НИР, цели которых точно не определены и результат заранее неизвестен) | Цена капитала + 20% |

В силу существования различных источников инвестиций, видов инновационных проектов и ресурсов, а также институциональных, технологических и экономических ограничений формируются различные механизмы инвестирования программ и проектов промышленных предприятий, которые обеспечивают взаимосвязь инновационного и инвестиционного процессов. На стратегический выбор конкретного механизма инвестирования влияет вид инновационного проекта промышленного предприятия, состав и объем ресурсов, а также то, какие действуют стратегические ограничения и каковы движущие силы инновационного и инвестиционного процессов. Графически данная зависимость показана на рис. 6.11.

Когда проект требует небольшого количества ресурсов, а срок омертвления инвестиций незначительный, лучшей формой являются малые венчурные предприятия. По мере возрастания длительности проекта, а следовательно, степени новизны и риска неполучения экономически значимого результата, возможность использования венчурного финансирования уменьшается. Так, первые этапы инновационного процесса, связанные с фундаментальными НИР, можно финансировать только на безвозвратной основе. Если при этом потребность в ресурсах невелика, такой формой финансирования являются индивидуальные гранты, обычно сопровождающиеся использованием ресурсов научно-исследовательской организации, с которой исследователь имеет трудовой контракт. На графике этому соответствует вертикальный путь из нижнего левого угла в верхний левый угол. Когда для инновационной деятельности в промышленном комплексе требуется больший объем ресурсов, приоритетный механизм их обеспечения — контрактное комбинирование. В таком случае имеется возможность скомбинировать кадровые, материальные, интеллектуальные и финансовые ресурсы нескольких организаций промышленности.

Если длительность проекта, а следовательно, его новизна больше, то адекватной формой ресурсного обеспечения становится проектное инновационное предприятие.

При еще большем объеме ресурсов, прежде всего материальных, они перераспределяются в рамках крупного промышленного комплекса. При этом для компенсации потери организационной гибкости и индивидуальных стимулов, обеспечивавшихся распределением ресурсов через рынок капиталов, необходимо создание суррогатного муниципального механизма распределения ресурсов, а соответственно механизма стратегического управления и планирования. При этом отдельные проекты выделяются как стратегические бизнес-единицы. Дальнейшее увеличение объема и номенклатуры ресурсов требует механизма слияния или поглощения, а когда объем ресурсов становится особенно большим, требуется создание консорциумов.

Путь от венчурного бизнеса к механизму консорциума, при временном горизонте не превышающий пяти-семи лет, соответствует движению по горизонтали из левого нижнего угла графика в правый нижний угол. В этой же области стратегический выбор может включать использование долгосрочных банковских кредитов, вхождение в состав банковской ФПГ, применение техники спин-офф и формирование механизма холдинга как наиболее развитой формы суррогатного рынка капиталов. Когда инновационный проект промышленного комплекса требует значительного объема ресурсов, а также имеет отдаленный временной горизонт, его ресурсное обеспечение возможно только с участием государства. Этому соответствует движение по диагонали из левого нижнего угла в правый верхний угол.

Следует отметить, что не существует жестких границ между сферами применения отдельных механизмов ресурсного обеспечения в соответствии с указанной зависимостью: «длительность инновационного проекта — объем инвестируемых ресурсов». В пограничных областях существует возможность стратегического выбора между различными механизмами параллельного использования, нескольких механизмов и создания их гибридных форм.

Источник