Способ очистки почв от тяжелых металлов

Владельцы патента RU 2365078:

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ очистки почв от тяжелых металлов включает выращивания растений фитомелиорантов на загрязненных почвах с последующим их удалением. В качестве растения — фитомелиоранта используют сафлор. Семена сафлора высевают в загрязненную почву из расчета 20-22 кг/га, доводят взрослые растения до фазы окончания цветения и начала отмирания нижних листьев, после чего фитомелиорант полностью удаляют из почвы. Обеспечивается полное поглощение ионов тяжелых металлов. 3 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при проведении специальных мероприятиях по снижению содержания в загрязненных почвенных ценозах токсичных концентраций тяжелых металлов с целью восстановления или улучшения агрохимических показателей, необходимых для получения экологически безопасной продукции.

В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями ведется поиск растений — гипераккумулянтов, свойства которых позволяют эффективно извлекать тяжелые металлы из загрязненной почвы [1, 3, 4].

В литературных источниках сообщается, что рекультивация грунтов или очистка их от загрязнений с помощью растений является сравнительно новым методом (десять лет), экологическим и прогрессивным. Он позволяет исключить или ограничить перенос тяжелых металлов по цепочке от человека к грунтам и грунтовым водам без ущерба для окружающей среды [5].

В аналоговых работах авторами показано, что в целях фиторемедиации загрязненных почв (очистка при помощи растений) используют следующие растения — аккумулянты: ракитник, редька масличная, амарант и даже дикорастущие растения [1, 3, 4, 5].

Наиболее близким аналогом к изобретению по совокупности основных существенных признаков является способ очистки почв от тяжелых металлов путем выращивания растений — фитомелирантов на загрязненных почвах с последующим их полным удалением из почвы [2] (см. RU 2282508, Кл. A01B 79/02, 27.0.2006).

К недостаткам аналоговой работы следует отнести изучение только одного загрязнителя — цезия, не указан коэффициент биологического накопления загрязнителя по используемым культурам, нет четкого понятия о сроке уборки, поскольку использовались культуры разных групп технологических требований и биологии развития.

Задачей изобретения является улучшение экологического состояния естественных и культурных биогеоценозов за счет снижения содержания токсичных концентраций тяжелых металлов в корнеобитаемом слое почв.

Технический результат — более полное поглощение ионов тяжелых металлов (свинец, кадмий и медь) из почвенного раствора при создании оптимального покрытия растениями сафлора загрязненной площади.

По сущности поставленная задача достигается тем, что на загрязненных почвах возделывают сафлор, семена высевают из расчета 60-80 растений на м 2 (20-22 кг/га) с последующим доведением и полным удалением растений до фазы окончания цветения и начала отмирания нижних листьев.

Предлагаемая норма высева обеспечивает полный охват корневой системой растения по объему загрязненной почвы. При меньшей норме высева охват не полный, а при большей норме снижается резко продуктивность надземной массы и, как следствие, общий вынос тяжелых металлов растениями сафлора.

Пример конкретного выполнения

Опыты проводились на территории очистных сооружений г.Истры.

Проводили весенний посев растений вручную с последующей заделкой граблями.

Пробы почв отбирали до посева и сразу после уборки сафлора.

Уборку проводили, доведя развитие растений до фазы окончания цветения и начала отмирания нижних листьев.

Полученные результаты в ходе выполнения эксперимента в полевых условиях убедительно доказывают, что сафлор может быть отнесен к растениям — гипераккумулянтам тяжелых металлов.

Интересно отметить, что, как правило, при выращивании на загрязненных почвах, даже у гипераккумулянтов, содержание таких металлов, как свинец, кадмий и медь в растительных образцах по надземной части не превышает 1,2; 0,5-1 и 10-12 мг/кг сухой массы соответственно (табл.1).

| Таблица 1 | |||

| Содержание тяжелых металлов в растительных образцах растений сафлора (мг/кг сух. массы) | |||

| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ | |||

| Наименование образца (сафлор) | свинец | кадмий | медь |

| надземная масса | 3,58 | 6,586 | 34,88 |

| корни | 1,36 | 1,087 | 57,83 |

На основании представленных результатов и данных по содержанию тяжелых металлов (подвижная форма) в почве произведен расчет коэффициента биологического накопления (поглощения) (табл.2).

Как известно, если у растений даже по надземной массе коэффициент биологического накопления токсикантов больше единицы, то данный вид может быть отнесен к гипераккумулянтам, в рассматриваемом примере высокий КБНTA достигнут и по корневой части опытных растений.

| Таблица 2 | |||

| Коэффициент биологического накопления (КБНТМ) тяжелых металлов растениями сафлора | |||

| Наименование образца (сафлор) | свинец | кадмий | медь |

| КБН надземная масса | 2,13 | 8,25 | 1,22 |

| КБН корни | 0,81 | 1,36 | 2,03 |

| содержание подвижной фракции в почве, мг/кг | 1,68 | 0,8 | 28,4 |

Анализ биопродуктивности растений в фазу цветения не выявил проявления токсичного влияния загрязненной почвы на рост и развитие сафлора — средняя сухая масса стеблей составила 557 г, корней — 143 г см 2 соответственно. Посев семян проводится вручную из расчета 60-80 растений на 1 кв. м.

При загущенном посеве, свыше 80 раст./м 2 , отмечали снижение продуктивности надземной массы в среднем на 16%, растения отставали в росте, корневая система сафлора имела меньшую массу, видимо при уплотнении посевов у растений сафлора проявляется аллелопатия — взаимное угнетение роста и развития.

| Таблица 3 | |||

| Содержание тяжелых металлов в почве до и после применения сафлора, мг/кг (полигон Истринских очистных сооружений, 2007-08 г.) | |||

| Наименование образца | свинец | кадмии | медь |

| Почва без растений | 11,48 | 221 | 160,5 |

| сафлор | 10,44 | 1,73 | 154,9 |

| ОДКТМ (ориентировочно допустимая концентрация) в почве, мг/кг | 130 | 2,0 | 132 |

Результаты испытании сафлора при использовании в качестве фитомелиоранта убедительно доказывают высокую эффективность аккумулирующей способности растений для снижения содержания тяжелых металлов в корнеобитаемом слое почвы.

Способ очистки включает следующие мероприятия:

— подготовка почвы к посеву;

— посев фитомелиоранта из расчета 60-80 раст./м 2 (20-22 кг/га), глубина заделки семян 4-5 см;

— доводят развитие растений сафлора до фазы окончания цветения и начала отмирания нижних листьев, затем полностью удаляют их из загрязненной почвы.

Предлагаемый способ позволяет существенно повысить эффективность фитосанации, и при установлении авторского права дает основание для разработки ТУ различных схем фитореабилитации загрязненных территорий.

1. Баран С., Кжывы Е. Фиторемедиация почв, загрязненных свинцом и кадмием, при помощи ракитника / Влияние природных и антропогенных факторов на социоэкосистемы, 2003. №2. — С.39-44.

3. Жадько С.В., Дайнеко Н.М. Накопление тяжелых металлов древесными породами улиц г.Гомеля. // Изв. Гомел. гос.ун-та, 2003. №5. — С.77-80.

4. Кудряшова В.И. Аккумуляция ТМ дикорастущими растениями. — Саранск — 2003 г. — С.10, 18, 50, 78.

5. Rakotosson Voahirana. Les metaux lourds et la phytorenediation: l’etat de l’art. // Eau, ind., nuisances. 2003. №260. — C.45-48.

Способ очистки почв от тяжелых металлов путем выращивания растений — фитомелиорантов на загрязненных почвах с последующим их удалением, причем в качестве растения — фитомелиоранта используют сафлор, семена сафлора высевают в загрязненную почву из расчета 20-22 кг/га, доводят взрослые растения до фазы окончания цветения и начала отмирания нижних листьев, после чего фитомелиорант полностью удаляют из почвы.

Источник

Российские химики придумали способ очистить почву от ядов с помощью растений

Российские химики помогли клеверу эффективнее очищать почву от тяжёлых металлов.

Фото Pixabay.

Растение страдает от накапливаемых токсинов, но это можно компенсировать специальными добавками.

Фото Анна Макарова и др./РХТУ.

Химики из РХТУ имени Д. И. Менделеева и НИЦ «Курчатовский институт» разработали перспективный способ очистки почвы от тяжёлых металлов. Они создали специальные добавки, которые помогают растениям изымать эти токсичные элементы из почвы и при этом не погибать от них.

Известно, что некоторые растения накапливают в себе ядовитые тяжёлые металлы, присутствующие в почве. Это плохая новость, если мы собираемся съесть эти растения. И хорошая, если мы готовы использовать зелёных помощников, чтобы очистить почву. Ведь токсичную биомассу, аккумулировавшую в себе извлечённый из земли яд, можно сжечь, а золу утилизировать.

Такой метод очистки почвы называется фиторемедиацией. Он был изобретён ещё в прошлом веке, но до сих пор дорабатывается и улучшается специалистами. Учёные стремятся, во-первых, заставить растения более интенсивно извлекать из грунта ядовитые вещества. Во-вторых, необходимо компенсировать действие токсинов на сами очищающие растения. Ведь понятно, что если они не будут расти и накапливать биомассу, то никакой очистки не получится.

Этому и была посвящена работа российских химиков. Они изучали возможность очистки почвы от кадмия, никеля и меди с помощью клевера. Толчком к исследованию стал запрос от руководства одного из закрытых мусорных полигонов, в грунте которого накопились эти вредные вещества.

Клевер известен своей способностью накапливать тяжёлые металлы. Химики ещё усилили её с помощью специальной добавки – этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). Обычно она используется, чтобы помочь растениям извлекать из почвы полезные минеральные вещества, но оказалось, что это работает и с токсичными тяжёлыми металлами.

Однако у ЭДТА есть большой минус: она так плохо разлагается в почве, что в конце концов сама становится загрязнителем. Поэтому исследователи опробовали также другое соединение с не менее зубодробительным названием гидроксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ). Это вещество легко разлагается в почве и полезно для растений.

Чтобы растение не слишком страдало от накопленных тяжёлых металлов, биологи использовали поддерживающие добавки: фитогормоны и соли железа.

Для проверки работоспособности смеси экспериментаторы ввели в универсальный грунт тяжёлые металлы в количествах, наблюдаемых на мусорном полигоне. В этой почве в течение 31 дня выращивали клевер: одни растения с добавкой ЭДТА, другие – ОЭДФ, а третьи (контрольные) без добавок. Фитогормоны вводили с поливом, а солями железа опрыскивали листья.

Оказалось, что ЭДТА лучше стимулирует накопление металлов. Их содержание выросло по сравнению с контрольными образцами почти в шесть раз. Но от такого количества яда биомасса растения значительно снизилась.

С другой стороны, добавка ОЭДФ увеличивала концентрацию тяжёлых металлов в растении только в 2,6 раза. Зато и биомасса уменьшалась не так сильно, а с помощью фитогормонов и солей железа этот эффект был почти нейтрализован.

Впрочем, у ОЭДФ оказалось неожиданное и неприятное свойство. Почти все тяжёлые металлы, поглощённые растением, накапливались не в его побегах, а в корнях. В некоторых экспериментах содержание кадмия в «корешках» было в сто раз выше, чем в «вершках».

Это подрывает идею очистки почвы по схеме «засеяли клевером, скосили его и сожгли», ведь накопившие яд корни останутся в грунте. Зато, возможно, с помощью ОЭДФ можно будет выращивать злаки и другие съедобные растения на неблагополучных почвах: токсичные металлы останутся в корнях, которые никто и не собирался есть.

Описанные выше эксперименты – важный шаг на пути к схемам очистки почвы, эффективным не только в лаборатории, но и в реальных условиях.

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Sustainability.

К слову, ранее мы рассказывали о том, как российские учёные спасают растения от загрязнённой почвы с помощью селена. Писали мы и о другой отечественной разработке: искусственной почве, которая заставляет сосны расти в два раза быстрее.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

Источник

Рекультивация земель – загрязненных тяжелыми металлами

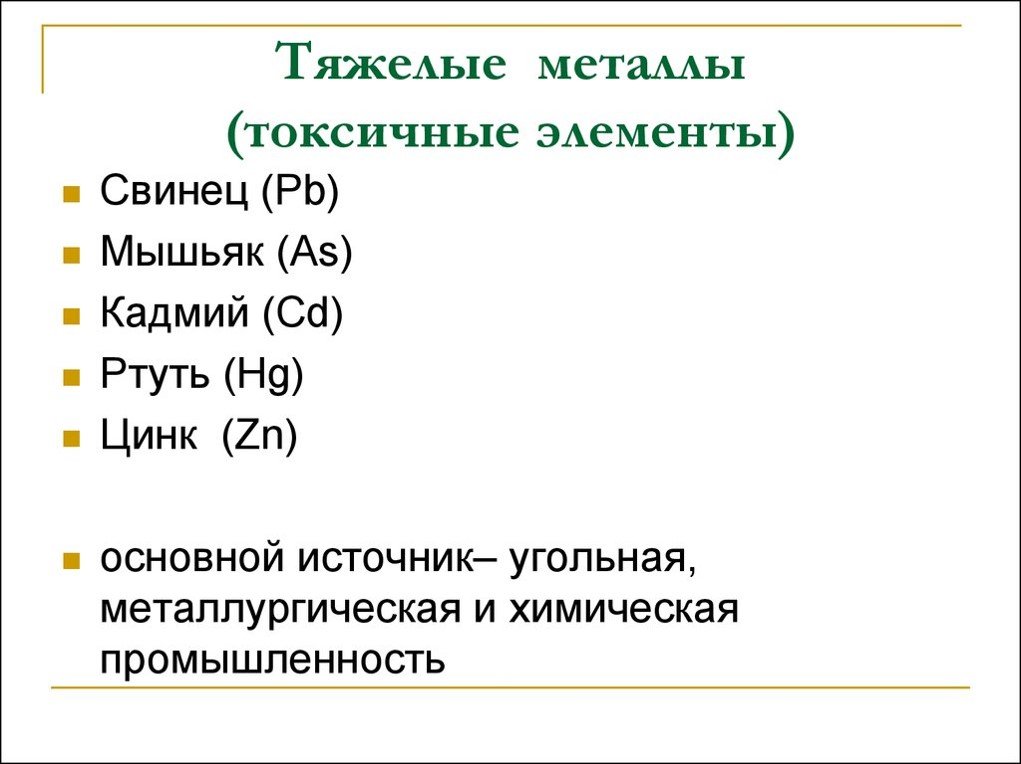

К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева, масса атомов которых составляет более 50 атомных единиц. Часть из них (медь, цинк, молибден, марганец). Получивших название микроэлементов, играют важную роль в жизни растений. Они входят в состав многих ферментов, являясь катализаторами биохимических процессов, но эти же элементы в больших количествах могут и подавлять ферментные процессы и наносить существенный вред биоте. Поэтому термин «тяжелые металлы» используется для опасных концентрациях химических элементов. Наиболее опасными токсичными загрязнителями являются-ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и др.

Источники поступления (выветривание горных пород и минералов) и техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, влияние транспорта, сельского хозяйства. Они накапливаются в верхнем слое почвы и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии. Период полуудаления составляет продолжительное время: для цинка-70-510, для кадмия-13-1100, для меди-310-1500 и для свинца-740-5900 лет

Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в высших (культурных) растениях в значительных количествах, создавая угрозу для животных и человека. Поэтому для предотвращения негативных последствий воздействия загрязняющих веществ на отдельные компоненты природной среды необходимо знать их предельные уровни, при которых возможны нормальная жизнедеятельность и функционировании организмов.

Содержание вредных химических соединений в компонентах природной среды регламентирует ПДК-содержание вредного вещества в окружающей среде, которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье человека.

При этом, при определении ПДК учитывают влияние загрязняющего вещества не только на здоровье человека, но и на животных, растения, микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом.

Профилактические меры основаны на совершенствовании технологий производства, создании замкнутых технологических систем, а также на контроле внесения в почву отходов промышленности в качестве удобрений и мелиорантов. Реабилитационные меры применяют для ликвидации последствий уже существующего загрязнения почв, путем проведения санации почв.

При санацией почвы понимают систему методов и способов приводящих к уменьшению токсичного действия ТМ или снижения их в почве до фонового уровня. Санацию почв можно проводить методами очистки и дезоксидации. Очистку можно проводить путем промывок, извлечения ТМ из почвы с помощью растений (фитомелиорация), удаление верхнего загрязненного слоя и иными способами (глубокая вспашка, рыхление и др.).

Различные способы санации загрязненных ТМ почв оценивают по следующим критериям: способ должен быть экологически безопасным, технологически эффективным и экономически рентабельным. Экологическая безопасность подразумевает, что использование способа не повлечёт за собой экологических ущербов. Технологическая эффективность заключается в том, что доля извлечённых или закреплённых ТМ должна быть высокой. Экономическая эффективность плодородия почвы заключается в том, что восстановление плодородия почвы должно быть экономически более выгодным, чем получение на ней низких урожаев и некачественной сельскохозяйственной продукции при выведении загрязненных земель из сельскохозяйственного оборота.

Для уменьшения или ликвидации техногенного загрязнения агроландшафтов ТМ используют физические, химические, биологические и комплексные способы мелиорации почв, применение которых позволяет:

- оптимизировать водный режим почв, снизить поступление токсикантов в растения;

- довести реакцию среды до оптимального уровня, при котором подвижные соединения ТМ переходят в недоступную растениям форму;

- сократить поступление ТМ в культурные растения с помощью элементов-антагонистов, фосфора, кальция и др.;

- создать искусственные биохимические барьеры с помощью фитомелиорации и химмелиорантов;

- физические методы очистки почвы используют приемы рекультивации (полного удаления загрязненного слой почвы)и его замена внесением чистого грунта, торфа, сапропеля. Эти способы целесообразно применять для почв с очень опасной степенью загрязнения.

Методы химической очистки почв предполагают удаление из почвы ТМ химическими способами . Химическую очистку почв осуществляет путём её промывки. промывные нормы должны быть достаточными только для вытеснения почвенного раствора с ТМ в слое почвы, подстилающие корнеобитаемый слой. К технологии промывки почв предъявляют следующие требования:

- промывная территория должно быть хорошо дренирована;

- сбор вытекающего раствора должен быть гарантирован;

- исключается миграция загрязнителей в сопряженные среды.

Биологические методы очистки почвы предполагают выведение ТМ из почвы помощью растений и микроорганизмов. Приемы фитосанации основаны на способности растений поглощать из почвы в значительных количествах некоторые тяжёлые металлы. Затем эти растения скашивают и утилизируют. к растениям-толерантам относятся: бобовые (горох, вика, люпин); из злаковых-гречиха; из овощных культур – свекла, капуста и картофель.

Агроэкологическое состояние длительно не используемых осушаемых земель

Выведенные из сферы сельскохозяйственного производства пахотные земли постепенно зарастают травянистой, а затем и древесно-кустарниковой растительностью.

Так, на супесчаных, легко- и среднесуглинистых дерново-подзолистых среднекультуренных почвах при осушении выпаса скота залежь начинает зарастать вейново-опушечной растительностью с участием малоценных в кормовом отношении видов трав, каких как вейник наземный, купырь лесной, кипрей, осоки и др., а на участках с избыточной влажностью начинает появляться и кустарнико-древесная растительность.

Кроме агромелиоративных мероприятий, применяют другие приемы обработки бывшей залежи, направленные на усиление внутрипочвенного стока воды по пахотному и подпахотному слоям почвы.

В первую очередь это рыхление осушаемой почвы на различную глубину, которое также улучшает воздухопроницаемость, здесь различают глубокое мелиоративное рыхление, выполняемое на глубину 50-80 см и эксплуатационное (агрономическое) – на глубину 25-35 см. Глубокое мелиоративное рыхление повторяют через 2-4 года в зависимости от гранулометрического состава почвы и биологических особенностей культур. Глубокое мелиоративное рыхление проводят на участках, с почвами тяжелого гранулометрического состава.

К освоению выработанных торфяных месторождений следует приступать как можно раньше после окончания добычи торфа и завершения мелиоративного устройства территории. Запаздыванием с рекультивацией приведет к зарастанию площади кустарником, мелколесьем, сорной растительностью Интенсивное рыхление вспаханного пласта содействует проникновению в .

Наибольшие площади нарушенных земель связаны с торфоразработками. При разработке торфяников на топливо, удобрение, подстилку, с целью использования торфа в химической промышленности на месте выработанных торфяников остаются карьеры, покрытые слоем остаточного торфа мощностью до нескольких десятков сантиметров, подстилаемые минеральным грунтом. .

Рекультивация-комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных человеком в процессе природопользования и иной антропогенной деятельности свойств почв- земель для последующего их использования и улучшения экологического состояния. Объекты рекультивации: нарушенные земли, то есть территории, на которых разрушены или полностью уничтожены .

Загрязнителем почвы может быть любой физический агент, химической вещество и биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, превышающих свою обычную концентрацию. Основной показатель, характеризующий воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду – предельно допустимая концентрация (ПДК). .

Все процессы и явления, которые вызывают деградацию почв, снижают почвенное плодородие и уменьшающие площадь сельскохозяйственных земель, условно делятся на 4 группы. Природные процессы, неблагоприятное воздействие которых на почвенный покров предотвратить нельзя: землетрясение, карсты (растворение водой горных пород), суффозия (вынос .

Источник