Методы очистки золей: диализ, электродиализ, ультрафильтрация.

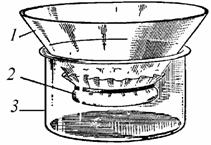

Диализ основан на применении мембран, задерживающих крупные коллоидные частицы и пропускающих ионы и молекулы низкомолекулярных веществ. Диализ протекает медленно, но он может быть ускорен путем пропускания электрического тока через золь, подлежащий очистке. Такой процесс получил название электродиализа, а соответствующий прибор – электродиализатора.

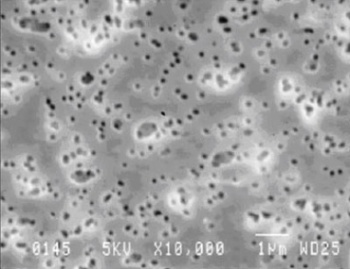

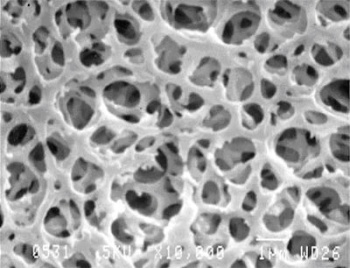

Ультрафильтрация – отделение дисперсной фазы от дисперсионной среды путем продавливания золя через плотные фильтры, непроницаемые для частиц дисперсной фазы.

Фильтрование обычно проводят под давлением или в вакууме. Применяя мембраны с определенной степенью пористости, можно не только разделять коллоидные частицы, но и определять их размеры. Этим методом впервые были определены размеры целого ряда вирусов и бактериофагов.

Процесс ультрафильтрации лежит в основе функции почек. Вещества с молярной массой до 10 000 проходят через сито базальной мембраны свободно, а с молярной массой свыше 50 000 — только в ничтожных количествах.

Примером сочетания диализа и ультрафильтрации является аппарат «искусственная почка», предназначенный для временной замены функции почек при почечной недостаточности. Аппарат подключают к системе кровообращения больного. Кровь под давлением, создаваемым пульсирующим насосом («искусственное сердце»), протекает в зазоре между двумя мембранами, омываемыми снаружи физ. раствором. Благодаря большой площади мембран (

15000 см 2 ) из крови сравнительно быстро (3-4 ч) удаляются «шлаки» – продукты обмена и распада тканей (мочевина, креатинин, ионы калия и др.).

16.3 Строение мицеллы лиофобных золей.

Согласно мицеллярной теории, золь состоит из мицелл и интермицеллярной жидкости.

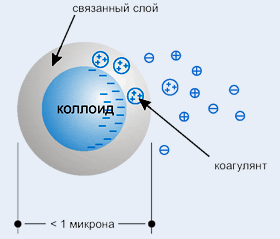

Мицелла – это электронейтральная частица дисперсной фазы, окруженная двойным электрическим слоем ионов.

Интермицеллярная жидкость – это дисперсионная среда, разделяющая мицеллы.

Основу мицеллы составляют микрокристаллы трудно-растворимого вещества, называемые агрегатом. В результате избирательной адсорбции на поверхности агрегата адсорбируются ионы электролита-стабилизатора.

Пример 1. Рассмотрим строение мицеллы золя AgI, образующегося в результате реакции:

Электролит в избытке (AgNO3) является стабилизатором т.к. сообщает устойчивость коллоидным частицам. Из его ионов формируется двойной электрический слой вокруг агрегата:

ПОИ – потенциалопредляющие ионы, адсорбирующиеся на поверхности агрегата,

ПРИ – противоионы, адсорбирующиеся на поверхности ядра; они входят как в состав адсорбционного, так и в состав диффузного слоя

Коллоидная частица (гранула) – это часть мицеллы, состоящая из агрегата и адсорбционного слоя. Заряд гранулы рассчитывают как алгебраическую сумму ионов, входящих в ее состав: +n -1(n-х) = +n – n + х = + x

Пример 2. Рассмотрим строение мицеллы золя AgI, образующегося в результате реакции: AgNO3 + KI → AgI + KNO3

Из его ионов формируется двойной электрический слой вокруг агрегата.

Образование двойного электрического слоя (ДЭС) приводит к тому, что на поверхности раздела адсорбционного и диффузного слоя появляется электрический потенциал, называемый электрокинетическим (дзета) потенциалом (ξ, В) ξ– потенциал служит

• мерой устойчивости коллоидных частиц,

• мерой размеров межклеточных пространств

16.4 Физические свойства золей: молекулярнокинетические, оптические, электрокинетические.

Важнейшие молекулярно-кинетические свойства:

1) Броуновское движение – хаотическое движение частиц дисперсной фазы под воздействием ударов молекул дисперсионной среды

2) Диффузия – самопроизвольный процесс выравнивания концентраций частиц по всему объему раствора в результате броуновского движения. Характеристикой диффузии является ее коэффициент D, зависящий от размеров частиц (r) и вязкости среды (h):

Седиментация – процесс оседания частиц дисперсной фазы под действием силы тяжести. В золях седиментации противостоит броуновское движение, что приводит к установлению седиментационного равновесия.

Седиментационное равновесие характеризуется постепенным увеличением концентрации дисперсной фазы от верхних слоев к нижним:

Определение скорости оседания положено в основу седиментационного анализа. Он широко используется для качественной оценки сос-тояния эритроцитов. Определение СОЭ – важный диагностический тест.

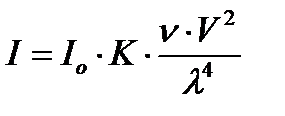

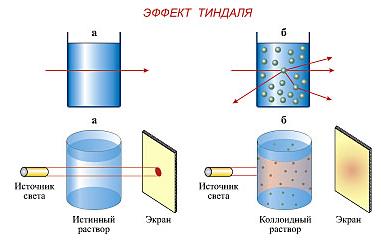

Особые оптические свойства дисперсных систем обусловлены тем, что размеры коллоидных частиц сопоставимы с длиной волны видимого света. Это приводит к рассеянию света, проходящего через золь.

Если луч света направить на коллоидный раствор сбоку, то его путь будет обнаруживаться на темном фоне в виде светящегося конуса, называемого конусом Тиндаля.

Основанные на эффекте Тиндаля методы определения размера и концентрации коллоидных частиц (ультрамикроскопия и нефелометрия) широко применяются в научных исследованиях и промышленной практике.

Короткие волны (синяя и фиолетовая часть спектра) рассеиваются сильнее, чем длинные (желто-красная часть спектра). Этим объясняется голубой цвет неба.

Электрокинетическими явлениями называются процессы, протекающие в золях под воздействием внешнего электрического поля.

К важнейшим электрокинетическим явлениям относятся: электрофорез, электроосмос.

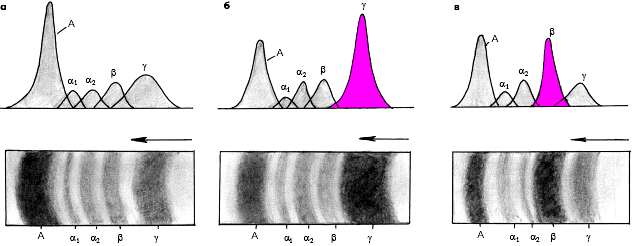

Электрофорез (электро. и греч. phoresis — несение) -это направленное движение коллоидных частиц или макроионов под действием внешнего электрического поля относительно неподвижной дисперсионной среды. Электрофорез был открыт Ф. Рейсом в 1807.

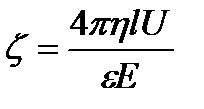

Скорость движения частиц к электродам (u) связана с напряжённостью электрического поля (Е) уравнением Смолуховского:

где h — вязкость среды, ε — диэлектрическая постоянная

Электрофорез широко применяется в медицине и биологии, т.к. коллоидные частицы белков, бактерии и вирусы несут заряд и способны двигаться в электрическом поле к катоду или аноду с определенной скоростью.

Этот метод применяется в медицине для диагностики и контроля за ходом болезни, т.к. в электрофореграммах белков сыворотки крови при различных патологических состояниях наблюдается резкие изменения, специфичные для каждого заболевания.

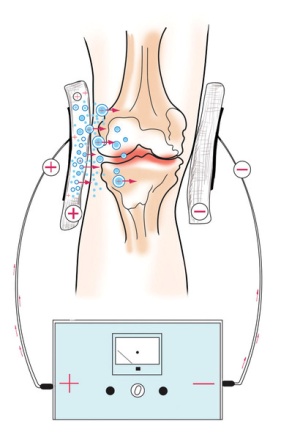

Введение лекарственных веществ методом электрофореза имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными способами их использования:

• лекарственное вещество поступает в виде ионов, что повышает его фармакологическую активность;

• образование «кожного депо» увеличивает продолжительность действия лекарственного средства;

• высокая концентрация лекарственного вещества создается непосредственно в патологическом очаге;

• не раздражается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта;

обеспечивается возможность одновременного введения нескольких (с разных полюсов) лекарственных веществ.

Благодаря этим преимуществам лекарственный электрофорез находит все большее применение, в том числе при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, в онкологической практике, при лечении туберкулеза.

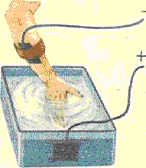

Электроосмос – это движение дисперсионной среды относительно неподвижной дисперсной фазы через полупроницаемую мембрану во внешнем электрическом поле. В медицине электроосмос применяется для очистки лечебных сывороток.

Источник

Методы очистки коллоидных систем: диализ, электродиализ и ультрафильтрация. Принцип работы аппарата «искусственная почка».

Коллоидные системы обычно очищают от низкомолекулярных примесей. Удаление этих примесей осуществляется методами диализа, электродиализа и ультрафильтрацией.

Диализ. Коллоидная система наливается в сосуд, который отделен от другого сосуда полупроницаемой мембраной. В результате диффузии низкомолекулярные примеси переходят во внешний раствор. Диализ ведут при повышенном давлении во внутренней камере. Материал, прошедший через мембрану, называется диализат.

Ультрафильтрация -это процесс, заключающийся в том, что жидкость не фильтруется самопроизвольно, а под давлением «продавливается» через полупроницаемую перегородку. Этот метод называют иногда сухим диализом, в том смысле, что с другой стороны мембраны нет растворителя.

Электродиализ — процесс диализа, ускоряемый действием электрического тока.

Диализ почек — это наиболее используемый способ в медицинской практике. Он необходим в том случае, если нужно быстро очистить кровь больного от шлаков и токсинов. Также принцип работы искусственной почки используется в качестве замещающего метода очистки крови при нарушении функций почечных структур.

Основной принцип работы искусственной почки в виде гемодиализа реализован с помощью пропускания крови через мембрану с мелкими ячейками. Они достаточны для прохождения сквозь них основных клеток крови. Но при этом ячейки мембраны не пропускают молекулы токсинов и кристаллических веществ.

Фильтрация основана на способности коллоидных частиц проходить через поры обычных фильтров.

Молекулярно- кинетические свойства коллоидных систем (диффузия, броуновское движение). Оптические свойства коллоидных систем, эффект Тиндаля.

Молекулярно-кинетическими называются свойства, обусловленные хаотическим тепловым движением частиц.

Броуновское движение присуще частицам, размеры которых не превышают 10^-6 м. При коллоидных размерах частицы приобретают зигзагообразное -поступательное движение. Находясь в хаотическом движении, коллоидная частица изменяет направление движения приблизительно 10^14 раз за 1 сек.

Повышение температуры вызывает рост скорости движения. С ростом повышения вязкости среды скорость движения уменьшается.

Скорость диффузии коллоидных растворов прямо пропорциональна площади поверхности, через которую проходит вещество, и градиенту его концентрации.

Для коллоидно-дисперных систем радиус примерно равен волне падающего света. Поэтому наблюдается опалесценция (окраска коллоидных растворов в рассеянном свете (при рассмотрении сбоку) и в проходящем свете неодинакова. (эффект Тиндаля)

9. Строение мицеллы. Изоэлектрическое состояние мицеллы. Формулы, отражающие строение мицеллы.

В центре мицеллы находится ядро (AgCl). На поверхности ядра согласно правилу Фаянса-Панетта, может идти адсорбция ионов, которые образуют с ионами труднорастворимые частицы или достраивают кристаллическую решетку ядра. Эти ионы придают определѐнный заряд ядру (в нашем случае положительный). Ионы NO3, имеющие противоположный заряд, за счёт сил электростатического притяжения собираются около адсорбированных на поверхности ядра ионов серебра. Следовательно, около агрегата концентрируются ионы противоположного знака. Эти ионы называются противоионами. Концентрация ионов NO3 около поверхности больше, чем в растворе, поэтому эти ионы диффундируют в сторону меньшей концентрации, т.е. они уходят от поверхности в раствор. Поэтому противоионы образуют два слоя: плотный слой противоионов и диффузный слой. Количество ионов NO3 в плотном слое выражают через (n – x), а в диффузном слое через х.

Изоэлектрическим состоянием называется состояние золя, при котором коллоидные частицы не имеют электрического заряда.

Источник

Методы очистки: диализ, электродиализ, ультрафильтрация, центрифугирование

Но скорость можно увеличить за счёт направленного движения ионов в электрическом поле. Диализатор оборудован дополнительной камерой с электродами (постоянное напряжение). Время диализа составит несколько часов или даже минут. Этот метод широко применяется в биохимии, фармации, медицине, при очистке воды и производстве продуктов питания.

Часто используют и еще одну разновидность диализа – компенсационный.Сущность метода компенсационного диализа (вивидиализ)состоит в том, что дисперсная система омывается не чистым растворителем, а растворами с различной концентрацией определенного вещества (или веществ). Например: определение сахара в сыворотке крови. Сыворотку крови омывают изотоническим раствором сахара. Концентрация сахара во внешнем растворе не будет изменяться, если она равна концентрации сахара в крови. На вивидиализе основана работа искусственной почки (гемодиализ). Искусственную почку используют для освобождения крови от продуктов обмена, коррекции электролитно-водного и кислотно-щелочного балансов при острой и хронической почечной недостаточности, а также для выведения диализирующихся токсических веществ при отравлениях и избытка воды при отёках.

Ультрафильтрация —это баромембранный процесс, заключающийся в том, что жидкость не фильтруется самопроизвольно, а под давлением «продавливается» через полупроницаемую перегородку. Этот метод называют иногда сухим диализом, в том смысле, что с другой стороны мембраны нет растворителя. Размер отверстий (пор) ультрафильтрационных мембран лежит в пределах от 5 нм до 0,05–0,1 мкм. В качестве материала для изготовления ультрафильтрационных мембран в основном используются полимерные вещества – ацетат целлюлозы, полисульфон, полиамид, полиимид и т.д.. Большинство мембран состоят из тонкого селективного слоя толщиной несколько десятков мк и пористой подложки, которая обеспечивает механическую прочность. Большинство современных полимерных мембран устойчивы к воздействию микроорганизмов и химических соединений в широком диапазоне рH, обладают высокой селективностью и производительностью, допускают кратковременное воздействие сильных окислителей: свободного хлора, озона. Для производства ультрафильтрационных мембран также используют неорганические (керамические и металлокерамические) материалы на основе окислов Al2O3, TiO2, ZnO. Керамические мембраны характеризуются долговечностью, высокой физической, химической и бактериальной стойкостью, что позволяет им работать в самых жестких условиях. В промышленности ультрафильтрацией чистят сточные воды, отделяют продукты микробиологического синтеза, концентрируют биологически активные вещества. В последнее время ультрафильтрацию применяют для очистки крови от токсинов и выведения избытка жидкости из организма.

Осуществляется с помощью ультрацентрифуг. Различают так называемое аналитическое центрифугирование (применяется при анализе растворов), исследуемые объемы — от 0,01 до 2 мл при массе частиц от нескольких мкг до мг; и препаративное центрифугирование (используют для выделения компонентов из сложных смесей), объем жидкости и масса исследуемого образца м. б. на несколько порядков больше, чем при аналитическом ультрацентрифугировании. Центробежные ускорения в ультрацентрифугах достигают 500 000 g. Первая аналитическая ультрацентрифуга была создана Т. Сведбергом (1923; 5000g).

5. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных системпринципиально не отличаются от свойств истинных растворов. Для них тоже свойственны диффузия, осмос и т.д., но все эти явления имеют особенности. Диффузия – т.к. коллоидные частицы по размерам и массе значительно больше молекул и ионов, то скорость их теплового движения меньше, следовательно, скорость диффузии тоже во много раз меньше. На 1 см коллоидная частица продвигается за сутки, иногда — недели; в истинных растворах – за часы.

Осмотическое давление.Известно, что P=CRT. Но концентрация частиц в коллоидных растворах маленькая даже при высокой массовой доле растворенного вещества, поэтому осмотическое давление в коллоидных растворах низкое. (В 1%-ом растворе сахара – 79, 46 кПа, в 1%-ом растворе желатина – 1 кПа, а в коллоидном растворе сульфида мышьяка всего 0,0034 кПа.) Не удивительно, что такое осмотическое давление трудно обнаружить. К тому же оно не постоянно. На осмотическое давление биополимеров существенно влияет температура и рН раствора. Температура – т. к. усиливается диссоциация, следовательно, увеличивается число частиц в растворе. Влияние рН связано с изменением соотношения между положительно и отрицательно заряженными группами. В изоэлектрической точке осмотическое давление будет минимальным, при смещении рН в кислую или щелочную сторону от ИЭТ оно будет увеличиваться. Осмотическое давление крови вычисляют криоскопическим методом с помощью определения депрессии (точки замерзания раствора), которая для крови составляет 0,56—0,58°С наже нуля. Осмотическое давление крови равно приблизительно 7,6 атм. Осмотическое давление крови зависит в основном от растворенных в ней низкомолекулярных соединений, главным образом солей. Около 60% этого давления создается NaCl. Осмотическое давление в крови, лимфе, тканевой жидкости, тканях приблизительно одинаково и отличается постоянством. Даже в случаях, когда в кровь поступает значительное количество воды или соли, осмотическое давление не претерпевает существенных изменений. При избыточном поступлении в кровь вода быстро выводится почками и переходит в ткани и клетки, что восстанавливает исходную величину осмотического давления. Если же в крови повышается концентрация солей, то в сосудистое русло переходит вода из тканевой жидкости, а почки начинают усиленно выводить соли. Продукты переваривания белков, жиров и углеводов, всасывающиеся в кровь и лимфу, а также низкомолекулярные продукты клеточного метаболизма могут изменять осмотическое давление в небольших пределах. Поддержание постоянства осмотического давления играет чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности клеток.

Часть осмотического давления крови, которая зависит от содержания крупномолекулярных соединений (белков) в растворе, называется онкотическим давлением. Хотя концентрация белков в плазме довольно велика, общее количество молекул из-за их большой молекулярной массы относительно мало. Поэтому онкотическое давление не превышает 30 мм рт.ст. Онкотическое давление в большей степени зависит от альбуминов (80% онкотического давления создают альбумины), что связано с их относительно малой молекулярной массой и большим количеством молекул в плазме. Онкотическое давление играет важную роль в регуляции водного обмена. Белки хорошо гидратируются и удерживают воду в кровяном русле. Чем больше величина онкотического давления, тем больше воды удерживается в сосудистом русле и тем меньше ее переходит в ткани и наоборот. Онкотическое давление влияет на образование тканевой жидкости, лимфы, мочи и всасывание воды в кишечнике. Поэтому кровезамещающие растворы должны содержать в своем составе биополимеры, способные удерживать воду. При снижении концентрации белка в плазме развиваются отеки, так как вода перестает удерживаться в сосудистом русле и переходит в ткани.

Седиментация– т.к. на частицы действует не только диффузия, но и гравитационное поле, под действием силы тяжести частицы с достаточной массой могут оседать (седиментировать). Скорость оседания частиц зависит от их массы (при прочих равных условиях). При анализе крови определяют суспензионную устойчивость крови(скорость оседания эритроцитов — СОЭ). Кровь представляет собой суспензию, или взвесь, так как форменные элементы ее находятся в плазме во взвешенном состоянии. Взвесь эритроцитов в плазме поддерживается гидрофильной природой их поверхности, а также тем, что эритроциты (как и другие форменные элементы) несут отрицательный заряд, благодаря чему отталкиваются друг от друга. Если отрицательный заряд форменных элементов уменьшается, что может быть обусловлено адсорбцией таких положительно заряженных белков, как фибриноген, γ-глобулины, парапротеины и др., то снижается электростатический «распор» между эритроцитами. При этом эритроциты, склеиваясь друг с другом, образуют так называемые монетные столбики. Такие «монетные столбики», застревая в капиллярах, препятствуют нормальному кровоснабжению тканей и органов. Если кровь поместить в пробирку, предварительно добавив в нее вещества, препятствующие свертыванию, то через некоторое время можно увидеть, что кровь разделилась на два слоя: верхний состоит из плазмы, а нижний представляет собой форменные элементы, главным образом эритроциты.

Уравнение Релея:

Где: Io –интенсивность падающего света, V- объем частиц, K- отношение показателей преломления дисперсной фазы и дисперсной среды,

Т.к. интенсивность обратно пропорциональна длине волны в четвертой степени, значит, при прохождении луча белого света преимущественно должны рассеиваться наиболее короткие волны (т.е. синие и фиолетовые). Поэтому для систем с неокрашенным веществом дисперсной фазы при боковом освещении характерна голубая опалесценция. Этим объясняется голубой цвет горящего газа, табачного дыма, неба, снятого молока. Наоборот, в проходящем свете мы наблюдаем красные оттенки, связанные с потерей синей части спектра. Именно потому красный цвет выбран как сигнал опасности – он не рассеивается и поэтому далеко виден. Коллоидные растворы также могут поглощать определенную часть спектра. Например, высокодисперсные золи золота поглощают зеленую часть спектра и окрашены в красный цвет. С увеличением размера частиц окраска раствора смещается в холодную область. С явлениями поглощения и рассеяния света связана окраска ряда минералов, драгоценных камней и самоцветов (аметист, сапфир, рубин).

Нефелометрия– метод анализа основаный на явлении светорассеяния. Приборы, предназначенные для определения концентрации и размера частиц (по уравнению Релея), называются нефелометры. Обычно в этих приборах сравнивают интенсивность света рассеянного стандартным и исследуемым раствором. Нефелометрами определяют мутность, т.е. концентрацию коллоидных частиц, в различных растворах при очистке воды или производстве соков и вина…

Ультрамикроскопия. В обычном микроскопе коллоидные частицы невидимы. Но если осветить коллоидные системы боковым светом на темном фоне, то можно увидеть светящиеся точки, т.к. каждая частица становиться

Электроосмос – это перемещение жидкой фазы относительно неподвижной твердой фазы под действием электрического тока (1808 г, МГУ, Рейсе). При пропускании постоянного тока через U-образную трубку, заполненную кварцевым песком и водой, в колене с отрицательным электродом (катодом) вода поднималась выше, а в другом опускалась. Т.е. жидкая фаза двигалась под действием электрического тока.

Электрофорез – перемещение твердой фазы относительно неподвижной жидкой фазы под действием электрического тока. При пропускании постоянного тока (100В) через прибор, состоящий из двух наполненных водой стеклянных трубок, погруженных в мокрую глину, Рейсе обнаружил, что частицы глины, отрываются от поверхности глины и двигаются вверх (против силы тяжести!) к положительному полюсу (аноду). Т.е. твердая фаза двигалась под действием электрического поля.

Открытый профессором Рейссом электрофорез, а также другие электрокинетические явления послужили основой для создания методов изучения двойного электрического слоя на поверхности коллоидных частиц изучения строения коллоидных частиц вообще. Согласно современным представлениям, на поверхности любого тела в результате протекания ОРВ, процессов диссоциации, избирательной ионной адсорбции и т.д. образуется двойной электрический слой (ДЭС) – два слоя противоположно заряженных ионов, расположенных в пространствев непосредственной близости друг от друга. ДЭС состоит из двух частей: внутренней — плотной и внешней — диффузной. Плотный слой составляют потенциалопределяющие ионы, прочно связанные с твердой поверхностью и часть противоионов, притянутая благодаря электростатическому притяжению и силам специфической адсорбции. Этот внутренняя часть ДЭС называется адсорбционным слоем. Сумма зарядов потенциалопределяющих ионов и протиоионов в адсорбционном слое не равна нулю, противоионов обычно меньше. Некоторое количество противоионов, недостающее для компенсации зарядов потенциалопределяющих ионов, располагается во внешнем, диффузном слое. Диффузный слой образован противоионами, которые притянулись к поверхности из раствора, благодаря электростатическому взаимодействию, но с поверхность связаны очень слабо.При движении раствора происходит разрыв между адсорбционным слоем (прочно закрепленным на поверхности) и диффузным слоем (ионами находящимися в слое раствора). У нас появляется направленное движение заряженных частиц – электрический ток. И наоборот,в электрическом поле гранулы (твердая фаза) двигаются в одну сторону, а противоионы диффузного слоя (жидкая фаза) – в другую, т.е. происходит движение фаз коллоидных систем.

Например: Если к раствору иодида калия (т.е. он в избытке) добавлять по каплям раствор нитрата серебра, то осадок иодида серебра не выпадает; в растворе мало ионов серебра, нужных для роста кристалла. И соединяться маленькие кристаллы тоже не будут, потому что на них есть одинаковый заряд. Т.е. начавшийся процесс кристаллизации не приводит к образованию осадка, если в растворе есть электролит-стабилизатор. Образуется коллоидный раствор иодида серебра с частицами, строение которых принято выражать особыми «мицелярными» формулами.:

<[AgI]mnI — (n-x)K + > x — xK + , где [AgI]m – ядро, т.е. маленький кристалл малорастворимого иодида серебра;

mnI — (n-x)K + — адсорбционный слой, состоящий из потенциалопределяющих ионов иода, которые избирательно адсорбировались на кристалле (они находились в растворе в избытке) и некоторого количества противоионов калия, прочно связаных с ионами иода; xK + — подвижный диффузионный слой ионов калия; <[AgI]mnI — (n-x)K + > x — — гранула коллоидной частицы, которая будет самостоятельно двигаться в электрическом поле. Заряд гранулы определяет величину и заряд

В биосистемах ДЭС может возникать тоже за счет избирательной адсорбции или ионизации поверхностных функциональных групп. Адсорбция происходит в основном на полисахаридах, липидах, холестерине, а на белках ДЭС возникает обычно вследствие диссоциации карбоксильной и амминогруппы. Известно, что аминокислоты в зависимости от рН среды существуют в растворах в виде нейтральных би-ионов, катионной либо анионной формы белка.

Величину

Применение электрокинетических явлений.Через семьдесят лет, после того как Рейсе открыл электрокинетические явления (еще в 19 веке), электроосмос был применен на практике для сушки торфа, а затем и для сушки древесины. С 60-х годов 20 века электроосмос используют для сушки и укрепления грунтов при постройке зданий, для борьбы с оползнями при строительстве плотин, для понижения уровня грунтовых вод, для ремонта железнодорожного полотна и осушки зданий.

В земной коре через грунты и горные породы текут подземные воды, а им сопутствуют так называемые потенциалы течения, которыми пользуются геофизики для поиска полезных ископаемых, картографии подземных вод и отыскания путей просачивания воды через плотины. Потенциалы течения возникают при транспортировке жидкого топлива, при заполнении резервуаров, цистерн, нефтеналивных судов, бензобаков самолетов. Когда по трубам течет топливо, на концах трубопроводов возникают достаточно высокие разности потенциалов, из-за которых на нефтеналивных судах случались грандиозные пожары. Есть еще потенциалы оседания (это тоже течение, т.е. движение) капелек воды в облаках — причина грозовых разрядов в атмосфере.

Электрофорез используют как метод определения и разделения белков(и др. электрически заряженных частиц)) в растворе путем пропускания через этот раствор электрического тока. Скорость движения коллоидных частиц в электрическом поле зависит от их заряда и массы, поэтому они постепенно разделяются, отходя к различным полюсам электрода. С помощью электрофореза можно получать лекарственные препараты и БАВ.

Электрофорез очень часто используют для терапевтических целей.Например: для введение лекарственных препаратов через кожу (лекарства представляют из себя коллоидные растворы); ускорение миграции лейкоцитов к очагу воспаления (при воспалениях происходит разрушение клеточных структур с образованием продуктов кислотного характера, в этом случае поверхность тканей приобретает положительный заряд); или ускорения движения эритроцитов к страдающим от гипоксии тканям (потенциал эритроцитов человека величина стабильная и равна -16,3мВ).

Большее распространение в клинике терапевтической стоматологии получил электрофорез как один из методов обезболивания. С этой целью применяются 5 — 10%-ные растворы новокаина, дикаина, тримекаина, никотиновой кислоты.

Проблема устойчивости КС – одна из основных в коллоидной химии. Растворы ВМС и некоторые лиофильные коллоиды (глины, мыла) являются термодинамически устойчивыми, они образуются самопроизвольно. При образовании лиофобных КС диспергирование (измельчение) происходит за счет механической или другой работы, у этих процессов

Различают кинетическую и агрегативную устойчивость коллоидных систем.Подкинетической устойчивостьюпонимают способность дисперсной фазы находиться во взвешенном состоянии и не выпадать в осадок. Кинетически более устойчивы высокодисперсные системы, т.е. чем меньше частица, тем быстрее она двигается, и тем меньше на нее действует сила тяжести. Поэтому золи кинетически более устойчивы, чем классические эмульсии и суспензии. На кинетическую устойчивость влияет также плотность и вязкость среды. В вязких жидкостях оседание даже крупных частиц происходит медленно. В газообразной среде плотность и вязкость очень малы, поэтому в газовых средах могут существовать системы только с очень маленькими частицами – аэрозоли.

Агрегативная устойчивость– это способность системы сохранять определенную степень дисперсности, т.е. не объединяться в более крупные частицы.

— Наличие заряда у частиц. Заряд появляется на частицах в результате избирательной ионной адсорбции. (см.строение коллоидных частиц, двойной электрический слой). Это происходит обычно в водных растворах электролитов.

— Адсорбция на частицах ПАВ. Этот процесс приводит к уменьшению поверхностного натяжения и уменьшая общую энергию системы, делает ее более стабильной. Но это тоже происходит в основном в растворах.

— Гидратация коллоидных частиц. Это явление наблюдается в водных растворах, но только у лиофильных коллоидов, например, в растворах белков.

Нарушение агрегативной устойчивости, происходящее вследствие слипания частиц в крупные агрегаты и выпадения их в осадок, называетсякоагуляцией.

Источник