- Звуковая культура речи. Особенности овладения детьми дошкольного возраста звуковой стороны языка. статья по развитию речи (средняя, старшая, подготовительная группа) на тему

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- По теме: методические разработки, презентации и конспекты

- Способы образования звуковой речи

- Ожидайте

- Перезвоните мне

- Статья:

- Что относится к звуковой культуре речи

- Формирование звуковой культуры речи дошкольников

- Звукопроизношение

- Речевая выразительность

- Речевое дыхание

- Методы и приемы формирования звуковой культуры речи

- Занятие по формированию звуковой культуры речи

- Дидактические игры

- Заключение

Звуковая культура речи. Особенности овладения детьми дошкольного возраста звуковой стороны языка.

статья по развитию речи (средняя, старшая, подготовительная группа) на тему

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шири его возможности в познании окружающей действительности. Воспитание звуковой культуры – одна из важных задач развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее сенситивным для ее решения.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| zvukovaya_kultura_rechi.docx | 19.98 КБ |

Предварительный просмотр:

Звуковая культура речи. Особенности овладения детьми дошкольного возраста звуковой стороны языка.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шири его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.

Воспитание звуковой культуры – одна из важных задач развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее сенситивным для ее решения.

Из материалистического учения о языке и мышлении следует, что звуковой язык был всегда единственным языком общества. Язык является важнейшим средством человеческого общения в силу своей звуковой материи.

Звуковая сторона речи представляет единое целое, но весьма сложное явление, которое необходимо исследовать с разных сторон. В современной литературе рассматриваются несколько аспектов звуковой стороны речи: физический, физиологический, лингвистический.

Изучение различных аспектов звуковой стороны речи способствует пониманию закономерностей постепенного формирования ее у детей и облегчает руководство развитием этой стороны речи.

Каждому языку свойственна та или иная система звуков. Поэтому звуковая сторона каждого языка имеет свои особенности и отличительные качества. Для звуковой стороны русского языка характерны певучесть гласных звуков, мягкость в произношении многих согласных, своеобразие произношения каждого согласного звука. Эмоциональность, щедрость русского языка находят свое выражение в интонационном богатстве.

Звуковая культура речи – понятие достаточно широкое, оно включает в себя фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую дикцию. [2, с. 303-310]

В педагогической и психологической литературе процесс овладения звуковым строем русского языка детьми дошкольного возраста изучен и описан достаточно полно в работах А. Н. Гвоздева, В. И. Бельтюкова, Д. Б. Эльконина, М. Е. Хватцева, Е. И. Радиной. Само освоение звуков начинается на первом году жизни, когда ребенок овладевает своими речевым и слуховым аппаратами. Вначале на основе определенного эмоционального состояния появляется лепет, не имеющий еще социального значения. Усвоение звуковой стороны языка, по мнению Д. Б. Эльконина, начинается с того момента, когда язык начинает служить средством общения. С одной стороны, это понимание обращенных к ребенку слов, с другой – первые самостоятельные слова.

Раннее восприятие ребенком слов идет на основе ритмико-мелодической структуры. Фонематический состав слова не воспринимается. Н. X. Швачкин назвал этот этап «дофонемное развитие речи». В 10–11 мес. слово начинает служить средством общения и приобретает характер языкового средства. Начинается период фонемного развития речи.

К концу первого года появляются первые слова. С начала второго года жизни начинается дифференциация звуков. Вначале дифференцируются (отделяются) гласные звуки от согласных. Дальнейшая дифференциация идет внутри группы согласных. Противопоставляются сонорные – шумным, глухие – звонким, твердые – мягким и т.д. Далее начинается усвоение социально закрепленных гласных звуков.

Характерной особенностью становления звуков в начальном периоде является неустойчивость артикуляции при их произношении. Даже в одном слове, произнесенном несколько раз подряд, на месте одного звука чередуется несколько звуковых вариантов.

Новые фонетические элементы появляются группами, а порядок усвоения групп согласных находится в зависимости от артикуляционных особенностей звуков, составляющих эти группы. Большинство звуков формируется в правильном виде не сразу, а постепенно, через промежуточные, переходные звуки.

Большое значение имеет изучение смены «звуков-заместителей». Процесс замещения звуков сложный и своеобразный. А. Н. Гвоздев считал, что отсутствующие в произношении звуки в процессе развития речи замещаются другими звуками, которые есть в распоряжении ребенка. Система замены одних звуков другими базируется, главным образом, на артикуляционном родстве звуков, в первую очередь на группировке их по месту образования, реже – по способу образования»

Для правильного решения проблемы воспитания звуковой культуры важное значение имеет рассмотрение анатомо-физиологических и психологических предпосылок овладения правильным произношением звуков в дошкольном возрасте. Речь осуществляется деятельностью сложного анатомо-физиологического аппарата, состоящего из центрального и периферических органов. Все органы речи неразрывно связаны и взаимодействуют под регулирующим воздействием коры головного мозга.

В основе звукопроизносительного процесса, как известно, лежат речевое дыхание и деятельность речедвигательного аппарата.

Речь формируется под контролем слуха. В исследованиях отмечается возможность очень раннего формирования деятельности слухового анализатора, что обеспечивает раннее развитие звуковой стороны речи.

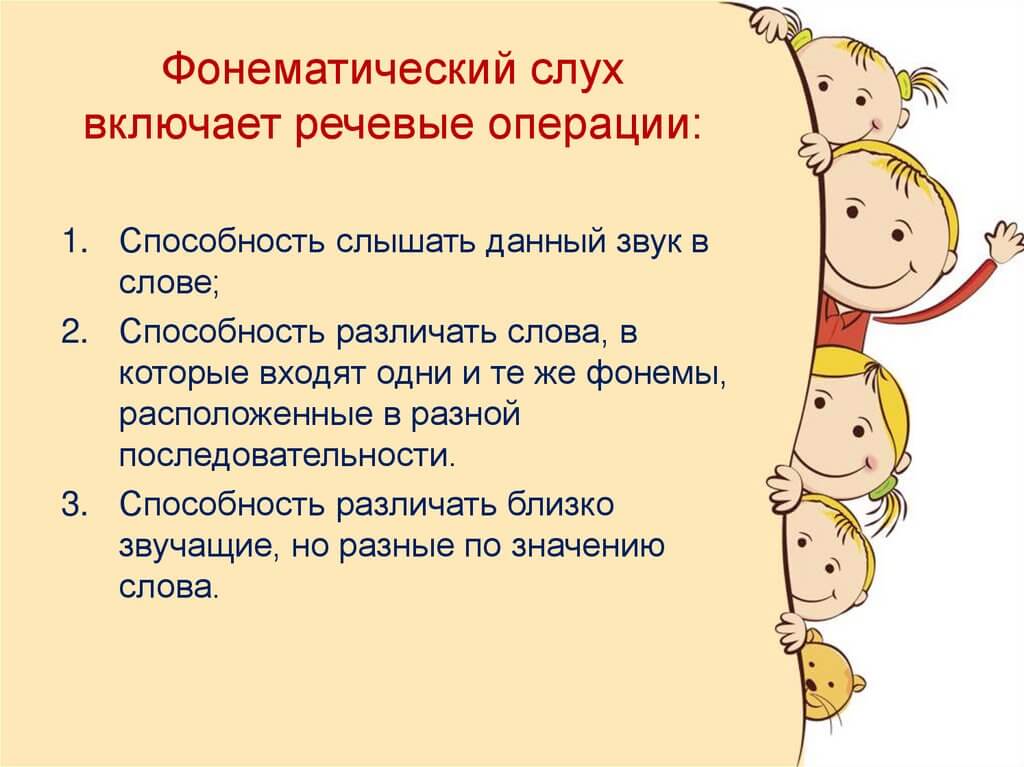

К концу второго года жизни ребенок пользуется при понимании речи фонематическим восприятием всех звуков русского языка (Н.Х. Швачкин).

Имеется определенная взаимосвязь в деятельности слухового и речедвигательного анализаторов.

Способствуют формированию правильного звукопроизношения особая восприимчивость детей к звуковой стороне языка, интерес ребенка к звукам речи, стремление овладеть их произношением.

Следовательно, важной предпосылкой овладения чистым звукопроизношением в дошкольном возрасте является соответствующее развитие слухового анализатора и фонематического слуха, дополняемое особой восприимчивостью к звуковой стороне языка, любовью детей к звукам речи, стремлением овладеть ими. [4, с.3-5]

Большое значение в произношении имеет деятельность речедвигательного аппарата, который к дошкольному возрасту сформирован, но имеет некоторые особенности.

Умение произносить звуки и слова развивается постепенно, в ходе накопления ребенком жизненного опыта. Как известно, процесс артикуляции звуков человеческой речи состоит в образовании связей между ощущениями, вызываемыми сокращением мышц речевого аппарата, и слуховыми ощущениями от звуков, которые человек произносит. К этим связям присоединяются еще и зрительные ощущения (от восприятия артикуляции говорящего). Зрительное восприятие помогает улавливать видимую артикуляцию звуков и тем сам уточнять свои собственные движения (Ф. Ф. Pay).

Одной из важных предпосылок формирования речи является способность ребенка к подражанию.

Фонетической стороной речи ребенок овладевает, повторяя речь окружающих взрослых. Наличие речевой подражательности отмечают многие исследователи.

Подражание звукам речи возникает во втором полугодии первого года жизни, особенно интенсивно оно развивается на втором году. В 8–9 мес. можно развить такое подражание, когда ребенок, способен повторить за взрослым произносимый им звук. В 10–11 мес. возникает умение повторять за взрослым новые звуки, которые ребенок сам еще не произносил в лепете.

Таким образом, в дошкольном возрасте имеются все предпосылки для успешного овладения звуковой стороной русского языка. К ним можно отнести соответствующее развитие коры головного мозга в целом, фонематического восприятия речи и речедвигательного аппарата. Способствуют овладению звуковым составом речи и такие особенности ребенка-Дошкольника, как высокая пластичность нервной системы, повышенная подражательность, особая восприимчивость к звуковой стороне языка, любовь детей к звукам речи.

По мнению большинства ученых, дошкольный возраст является наиболее благоприятным для окончательного становления всех звуков родного языка.

Всякое отступление от правильного произношения в возрасте свыше пяти лет, утверждает Е. Ф. Pay, необходимо рассматривать уже как затянувшееся косноязычие, которое может превратиться в привычку ребенка. Поэтому именно в этот период необходимо особенно серьезно следить за произношением детей и вовремя предупреждать косноязычие.

После пяти лет недостатки звукопроизношения объясняются педагогической запущенностью детей, отсутствием надлежащего воспитания. [1, с. 207-220]

Несовершенное произношение закрепляется в результате неправильной речи окружающих, а также неблагоприятной обстановки, среди которой живет ребенок в период развития речи (шум, крики, суета, утомляющие и мешающие четко воспринимать речь).

Одной из причин неправильной речи детей М. Е. Хватцев называет также «недостаточный учет взрослыми тенденций ребенка к усвоению речи окружающих» (не показывается артикуляция звука, не вызывается интерес к правильному произношению).

Непосильная для ребенка речевая нагрузка, с другой стороны, ведет к переутомлению физиологических механизмов речи, и недостатки звукопроизношения еще более закрепляются.

В дошкольном возрасте имеются все предпосылки для успешного овладения звуковой стороной русского языка. По мнению большинства ученых, дошкольный возраст является наиболее благоприятным для окончательного становления всех звуков родного языка. Всякое отступление от правильного произношения в возрасте свыше 5 лет, утверждает Е.Ф. Рау, необходимо рассматривать уже как затянувшееся косноязычие, которое может превратиться в привычку ребенка. Поэтому именно в этот период необходимо особенно серьезно следить за произношением детей и вовремя предупреждать косноязычие.

Осознавать значимость и серьезность проблемы воспитания чистой речи должны и педагоги и родители.

Проблема формирования звуковой стороны речи не потеряла своей актуальности и практической значимости в настоящие время.

Исследователями детской речи и практическими работниками отмечено значение правильного произношения звуков для формирования полноценной личности ребенка и установления социальных контактов, для подготовки к школе. Ребенок с развитой речью легко вступает в общение со взрослыми и сверстниками, понятно выражает свои мысли и желания. Речь с дефектами произношения, наоборот, затрудняет взаимоотношения с людьми, задерживает психическое развитие ребенка и развитие других сторон речи.

1.Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. — 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 400 с.

2.Алексеева М.М., Яшина В.И. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 1999.- 560с.

3.Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «Раз-словечко, два — словечко». — Изд.2-е, перераб.- М.: Издательство «Ювента», 2004.- 96с.: ил.

4.Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Кн. для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1989.- 111с.: ил.

5.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 64 с.

6.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988.-159 с.: ил.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Воспитание звуковой культуры речи у детей младшего дошкольного возраста

Воспитание звуковой культуры речи у детей — одна из ведущих работ по развитию речи у дошкольников. Зачастую мы становимся свидетелями того, что педагогам массовых общеразвивающих групп приходится рабо.

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».

Артикуляция звука Ж. Закрепление произношения звука в слоге, в разных словах. Воспитание звуковой и интонационной культуры речи.

Каталог дидактических игр по формированию звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста

Каталог предназначен для педагогов и родителей.

Рабочая программа Игровые технологии развития звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста.

Пояснительная записка Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количес.

Дидактическая логопедическая мультипликация как средство коррекции звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР

Дидактическая логопедическая мультипликация как средство развития и коррекции речи в последнее время всё чаще используется в ДОУ в группах компенсирующей направленности. Развивающий потенциал инноваци.

Конспект занятия по развитию речи для детей младшего дошкольного возраста «Звуковая культура речи: звук И»

Упражнять в выразительности интонацией при воспроизведении звукоподражаний и стихотворных строк.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

В статье рассматривается проблема формирования умений в овладении звуковой культурой речи детей старшего дошкольного возраста групп компенсирующей направленности. Раскрывается специфика работы воспита.

Источник

Способы образования звуковой речи

Ожидайте

Специалист свяжется с Вами сразу в рабочее время с

Пн — Пт с 10:00 — 19:00 МСК

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Екатерина

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: Период дошкольного возраста – наиболее благоприятное время для формирования звуковой культуры речи.

Статья:

Период дошкольного возраста – наиболее благоприятное время для формирования звуковой культуры речи. Большую роль при овладении ей дошкольниками играет общение с окружающими. В частности, с воспитателем.

Что относится к звуковой культуре речи

Звуковая культура входит в более общее явление речевой культуры. Воспитание звуковой культуры речи включает различные направления работы:

- Развитие речевого слуха;

- Постановка правильного звукопроизношения;

- Формирование орфоэпической стороны речи;

- Обучение средствам звуковой выразительности речи;

- Отработка дикции.

Основой для складывания звуковой культуры речи является хороший речевой слух, поэтому формирование этой стороны речевой культуры включает как развитие артикуляционного аппарата, так и совершенствование речевого восприятия.

Неправильность в формировании звуковой культуры речи способна негативно сказаться на личностных особенностях ребенка: он становится менее общительным, стесняется своего недостатка, пропадает интерес к играм, снижается любознательность. Напротив, дошкольник с хорошо развитой звукоречевой культурой способен понятно и легко выразить свои мысли и желания, он не испытывает трудностей в общении со сверстниками и взрослыми.

Звуковая культура речи должна быть сформирована к 5-7 годам, поскольку в дальнейшем в школьном возрасте дефекты этой стороны речи могут негативно сказаться на учебной деятельности.

Формирование звуковой культуры речи дошкольников

Звукопроизношение

Чистота звукопроизношения гарантирована, если органы артикуляционного аппарата ребенка достаточно подвижны и без труда переключаются с одного уклада на другой.

Работу по коррекции звукопроизношения разделяют на несколько этапов.

Этап подготовки. Педагог формирует умение опознавать и отличать друг от друга звуки речи.Также на этом этапе логопед ставит правильную артикуляцию с помощью гимнастики. Отрабатываются опорные звуки.

На следующем этапе складываются первичные произносительные умения и навыки. В этот период педагог занимается постановкой звуков. Она осуществляется тремя возможными способами:

- По подражанию. Логопед дает образец правильной артикуляции звука, а дошкольник повторяет.

- Механический способ предполагает применение вспомогательных средств – логопедических зондов или их заменителей. Нужный уклад органов речи придается с помощью этих приспособлений.

- Смешанный способ синтезирует два предыдущих.

Когда звук поставлен, его нужно автоматизировать в речи. Тренировочные упражнения предусматривают последовательную отработку звука. Сначала автоматизируют в начале слова, перед гласными, затем в конце (исключение – звонкие согласные), после этого – в середине слова, в последнюю очередь – в лексемах со стечением согласных.

Необходимо также научить ребенка дифференцировать проблемный звук от других со схожей артикуляцией.

На последнем этапе работы формируются коммуникативные умения – дошкольник учится использовать отработанный звук в различных ситуациях общения.

Речевая выразительность

Выразительность речи достигается за счет интонационных средств и подразумевает такие компоненты: мелодика, ритм, темп, ударение, пауза, тембр.

Мелодика – это изменение высоты голоса. Благодаря мелодике человек может выразить всевозможные эмоции высказывания, его подтекст, а также собственное отношение к тому, о чем говорит.

Ритм – это чередование ударных и безударных речевых элементов, идущих в определенной последовательности, через определенные временные промежутки. Элементы речи здесь – это слог или слово.

Темп – это скорость произнесения высказывания. Темп речи может быть более быстрым или медленным. Эта характеристика может иметь зависимость от длины речевой единицы. В более длинном слове время, потраченное на произнесение одного слога, меньше. Во время обычного разговора человек произносит 5-6 слогов в секунду. Темп помогает оформить интонационную целостность высказывания. Слушатель понимает, что фраза завершается по замедлению темпа, которое обычно бывает в конце высказывания. Также темп позволяет противопоставить важное и неважное в высказывании. Отрезки речи с более значимой информацией произносятся медленнее.

Ударение помогает выделить один из речевых элементов. Это выделение происходит за счет того, что удлиняется произнесение либо меняется тон. В зависимости о того, что говорящий хочет маркировать в своем высказывании, различают логическое ударение (выделяется отдельное слово) и фразовое (выделяется группа слов).

Паузы представляют собой перерывы в звучании речи и являются очень значимым средством воздействия на слушателя.

Индивидуальный колорит голосу придает тембр. Создается за счет добавочных тонов голоса, сопутствующих основному тону. Индивидуальность этого компонента зависит от строения гортани, носовой и ротовой полостей конкретного человека.

Речевая выразительность предстает в двух ипостасях: выразительность повседневной речи и выразительность при произнесении заранее подготовленного высказывания. Последняя является обдуманной и произвольной. Детям дошкольного возраста сложно одновременно отвечать на вопрос и придавать своему высказыванию выразительность. Сформировать данное умение – задача педагога.

Большие возможности для воспитания произвольной выразительности речи дает театрализованная деятельность. Начинать такую работу целесообразно с предложения ребенку поговорить за куклу. Педагог может построить целый диалог с дошкольником, озвучивающим игрушку. Игровая форма занятия поможет снять напряжение и добиться положительного эмоционального настроя.

Дополнительные занятия логоритмикой помогут закрепить приобретенные навыки. Логоритмические упражнения содержат упражнения, различные по скорости, движения в такт музыке, что помогает воспитать чувство ритма, высоты и силы голоса.

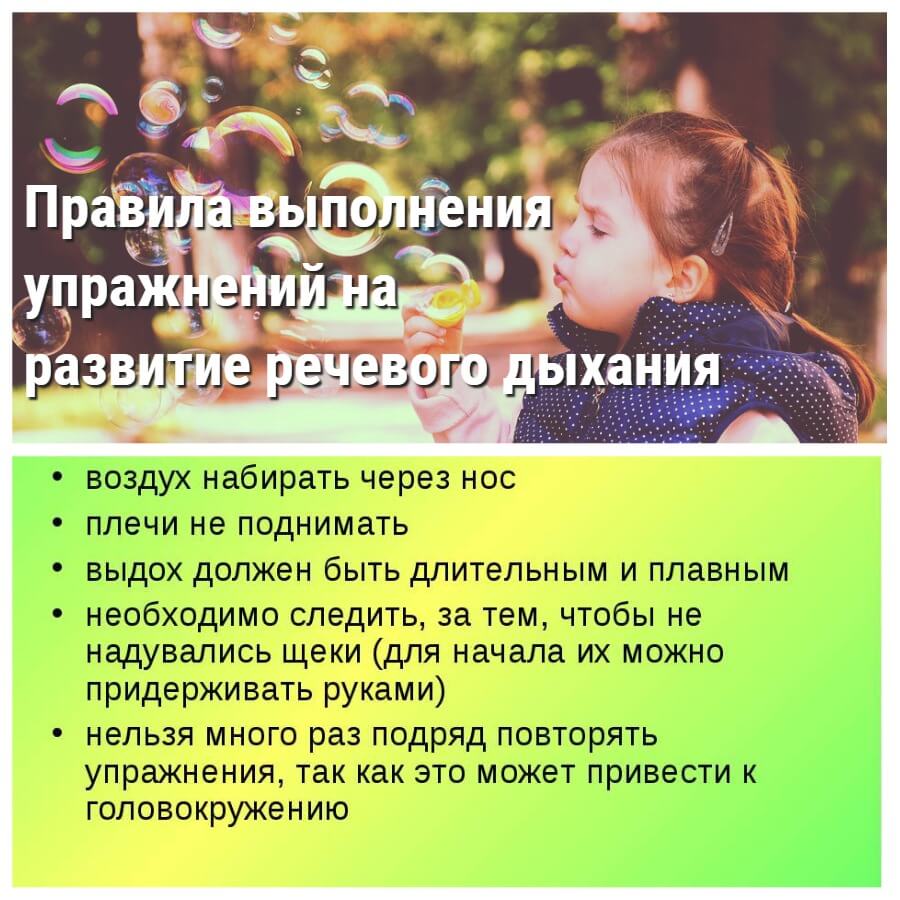

Речевое дыхание

Чтобы проговорить фразу, нужно запастись достаточным объемом воздуха. Среди наиболее частотных погрешностей речевого дыхания выделяют:

- Неумение рассчитывать необходимый для произнесения фразы запас воздуха

- Короткий выдох, возникающий нерегулярно, от случая к случаю

- Частые доборы воздуха.

Самая типичная ошибка – ключичное или верхнереберное дыхание при производстве речи. Такой тип дыхания несложно узнать по признакам: плечевой пояс и грудная клетка сильно поднимаются, мышцы шеи находятся в напряжении, дыхание шумное и напряженное.

Устранить подобные недостатки помогает дыхательная гимнастика. Она решает следующие задачи:

- Научиться применять нижнереберное диафрагмальное дыхание

- Задействовать мышцы брюшного пресса

- Научиться осознанно управлять дыхательным ритмом

- Научиться верно соотносить вдох и выдох.

Постепенно следует усложнять задания. Тренировать речевой выдох нужно прежде всего на единичных звуках, потом – на словах, затем – на короткой фразе, при чтении стихов и прозы. Контроль правильности речевого дыхания осуществляется с помощью ладони, которую кладут на диафрагмальную область.

Комплекс дыхательных упражнений включает статические (в покое) и динамические (в сочетании с движениями туловища, рук и шеи) упражнения.

Методы и приемы формирования звуковой культуры речи

Среди методов воздействия, применяемых при формировании звуковой культуры речи ребенка, выделяют практические, наглядные и словесные. Практические методы включают игры, упражнения и моделирование.

Игры могут быть обучающими, подвижными, творческими. Хорошо, если каждый из этих случаев будет включать речевое сопровождение со стороны детей для отработки тех или иных речевых навыков. Каждая игра предполагает развертывание воображаемой ситуации. Это может быть сюжетная канва, ролевое распределение или прочие игровые действия. В играх можно отрабатывать все компоненты звуковой культуры речи.

Упражнения подразумевают множественное повторение заданных действий – как практических, так и умственных. Большое значение упражнения имеют при коррекции звукопроизношения. Так, упражнения артикуляционной гимнастики направлены на постановку звуков.

Словесные методы (заучивание наизусть стихотворений и пересказ) эффективны при формировании выразительности речи.

Демонстрация правильного произношения является ведущим приемом в воспитании звуковой культуры речи. В определенных случаях бывает необходим специфический прием утрированного произношения. К нему часто прибегают при отработке фонематического слуха и звукопроизношения. Педагог произносит слова с подчеркнутой дикцией или выделяет нужный звук интонационно.

В младших группах часто используют образное называние звука.

Занятие по формированию звуковой культуры речи

Содержание, структура и частота занятий по формированию звуковой культуры речи зависят от возрастной категории дошкольников.

В младшей группе занятия по воспитанию звуковой культуры речи рекомендуется включать 1-2 раза в месяц. Также несколько упражнений необходимо вписывать в структуру занятий, направленных на решение прочих речевых задач. Это может быть акцентирование внимания на выразительности голоса при чтении литературного материала. Отрабатывать различные звуки эффективнее всего в этом возрасте на звукоподражаниях.

Лучше всего материал усваивается, когда педагог проводит ассоциацию звука с каким-либо образом: звук А – кукла плачет, звук У – гул самолета, сочетание АУ – дети потерялись в лесу.

В средней группе занятия по звуковой культуре проводятся 3 раза в месяц. На них дети учатся находить слова, похожие по звучанию, тренируются произносить текст с разной интонацией. Кроме того, происходит закрепление уже поставленных звуков.

В старшей группе элементы выразительности речи отрабатываются на материале скороговорок, чистоговорок, заучиваются стихи. Детей приучают изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения и содержания высказывания.

В подготовительной группе дети продолжают учиться выделять изучаемый звук или слог в словах. Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи: мелодике, ритму, тембру, темпу. Развивая чувство ритма, педагог готовит ребенка воспринимать поэтическую речь.

Дидактические игры

Фонематический слух и умение распознавать не речевые звуки можно тренировать с помощью игры «Оркестр». Дети стоят спиной к педагогу, который издает звуки при помощи различных инструментов. Сначала целесообразно давать на распознание один инструмент. К примеру, трещотку. Затем одновременно предложить 2 звука – трещотка и барабан. Постепенно увеличивать количество звуков. Дети должны сказать, какие музыкальные инструменты они услышали в оркестре.

Для дифференциации звуков подходят дидактические игры, в которых нужно распределить заданные звуки на 2 группы. К примеру, в игре «Разноцветные корзинки» логопед произносит названия предметов и явлений, а дети поднимают оранжевую корзину, если слышат в слове один звук, а желтую – если слышат другой. Похожие задачи можно реализовывать, распределяя слова с искомыми звуками в разные домики, шкафчики, кастрюли и т. д.

Заключение

Работа по формированию звуковой культуры представляет собой целую систему. Она осуществляется с первых дней пребывания ребенка в детском саду.

Источник