- Способы образования временных форм

- Спряжение

- Вопрос 11. Категория времени глагола: значение и формы выражения. Образование форм времени.

- Образование глагольных форм

- Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме

- Урок 66. Русский язык 4 класс ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме»

Способы образования временных форм

ФОРМЫ ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Глагол имеет разветвленную систему форм. По функциям, характеру изменения формы глагола подразделяют на спрягаемые, неспрягаемые и склоняемые.

Формы глагола по характеру изменения

личные формы глагола

Грамматические значения проявляются в различных глагольных формах по-разному. Все глагольные формы имеют значения вида, залога, переходности, возвратности. Инфинитив и деепричастие, являясь неизменяемыми формами глагола, имеют только признаки вида, залога, переходности, возвратности. Личные формы глагола спрягаются, т.е. изменяются по наклонениям, временам, лицам, числам, а в прошедшем времени – по родам. Полные причастия изменяются по родам, числам и падежам, т.е. склоняются (по адъективному типу склонения, как прилагательные), а также имеют две формы залога (действительного и страдательного) и изменяются по временам (имеют формы настоящего и прошедшего времени). Краткую форму имеют только страдательные причастия. Краткие формы изменяются только по числам и родам.

Две основы глагола

Для образования глагольных форм используются две основы: основа настоящего или будущего простого времени (для глаголов совершенного вида) и основа прошедшего времени (или инфинитива). Основы настоящего и прошедшего времени могут различаться: бер -ут – бра -ть или совпадать: вез -ут – вез -ти.

Основа настоящего (будущего простого) времени выделяется путем отсечения окончания у глаголов 3-го лица множественного числа: чита j- ут, напиш -ут.

Основа прошедшего времени выделяется путем отсечения от глагола в форме прошедшего времени суффикса -л- (у инфинитива соответственно суффикса -ть или -ти): чита-ть, чита-л, написа-ть, написа-л.

От основы настоящего времени образуются следующие формы глагола:

1) формы настоящего времени: чита j -у; 2) формы повелительного наклонения: чита j ; 3) причастия настоящего времени: чита j -ущ-ий; 4) деепричастия несовершенного вида: чита j -а.

От основы прошедшего времени образуются:

1) формы прошедшего времени: у слыша- л(а); 2) формы сослагательного наклонения у слыша- л(а) бы; 3) причастия прошедшего времени у слыша -вш-ий; 4) деепричастия совершенного вида: услыша -в.

Совокупность всех форм глагола одного вида образует парадигму глагола.

Формоизменение глагола называется спряжением. В лингвистике термин спряжение имеет два значения. В широком понимании спряжение – это изменение глагола по лицам, числам, временам, наклонениям (а также по родам в прошедшем времени и в сослагательном наклонении). В узком понимании – это изменение глагола по лицам и числам.

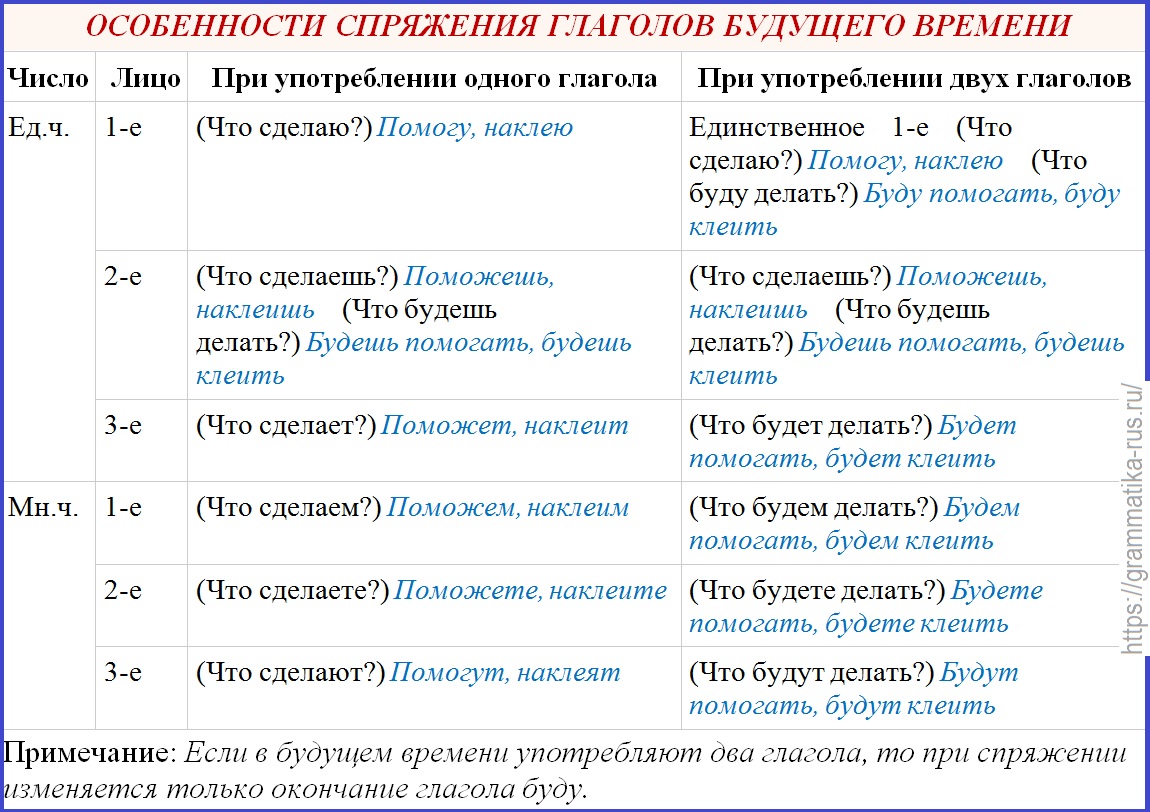

Спряжение

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам. В зависимости от системы окончаний различают два основных типа спряжения: первое и второе. Имеются также разноспрягаемые глаголы и глаголы особых форм спряжения. Окончания настоящего/ простого будущего времени называются личными окончаниями глагола, так как передают в том числе и значение лица.

Если личные окончания глагола ударные, то спряжение определяется по окончаниям. Глаголы I спряжения – это глаголы с окончаниями: -у (-ю), -ем, -ешь, -ете, -ут (-ют). Глаголы II спряжения – это глаголы с окончаниями: -у (-ю), -им, -ишь, -ите, -ат (-ят). Так, глаголы спать, лететь относятся ко II спряжению (спишь, спят; летишь, летят), а глаголы ошибиться, пить — к I спряжению (ошибешься, ошибутся, пьешь, пьют). К тому же спряжению относятся производные от них приставочные глаголы с безударными окончаниями (прилетишь (II спр.), выпьешь (I спр.)).

Если окончание безударное, тип спряжения определяется по инфинитиву. Ко второму спряжению относятся все глаголы на -ить (кроме брить, стелить, почить), а также 4 глагола на -ать (гнать, держать, слышать, дышать) и 7 глаголов на -еть (смотреть, видеть, обидеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, терпеть); остальные глаголы относятся к первому спряжению.

Разноспрягаемые глаголы имеют окончания обоих типов спряжения. К разноспрягаемым относятся глаголы: хотеть, бежать, чтить, брезжить и их приставочные образования: захочу, захоч-ешь, захоч-ет; захот-им, захот-ите, захот-ят.

Хочу, бегу

Хотим, бежим

Хочешь, бежишь

Хотите, бегите

Хочет, бежит

Хотят, бегут

Глагол брезжить имеет неполную парадигму с формами: брезжит и брезжут.

Глаголы особого (архаического) типа спряжения: есть, надоесть, дать, создать и образованные от них приставочным или постфиксальным способом производные слова имеют особую систему окончаний.

У большинства глаголов представлены все возможные формы лица и числа, но есть также глаголы, у которых отсутствуют вовсе или обычно не употребляются те или иные формы. Это глаголы с недостаточной парадигмой (например, нет первого лица у глаголов пылесосить, победить и др.)

Парадигма глагола

Парадигма – совокупность всех форм глагола. Вопрос об объеме полной глагольной парадигмы остается нерешенным. Некоторые лингвисты не включают в нее формы причастий и деепричастий, а также глаголы, различающиеся по виду. Полная парадигма – совокупность форм деепричастия, всех личных (спрягаемых) форм и всех форм причастия. Все компоненты парадигмы должны быть одного вида. Исходное слово парадигмы – инфинитив – в парадигму не входит. Полная парадигма глагола включает в себя несколько частных парадигм, в которых глагольные формы объединены общим способом формоизменения (неизменяемые, спрягаемые, склоняемые). Частная парадигма – личные формы глагола или формы причастия.

По составу компонентов частные парадигмы могут быть достаточными (полными), недостаточными (неполными) и избыточными. Недостаточную парадигму имеют глаголы, которые не образуют все возможные спрягаемые формы (см. раздел «Категория лица») или не образуют формы причастий и деепричастий. Например, у глаголов победить, очутиться, чудить отсутствуют формы 1-го лица ед. числа; у глаголов столпиться, сгруппироваться, разбрестись не употребляются формы ед. числа; у глаголов жеребиться, кристаллизоваться – формы 1-го и 2-го лица. Недостаточную парадигму имеют также глаголы лихорадить, ветвиться, недоставать, означать, очутиться, подобать, победить, пылесосить, разойтись, таять, холодать, чудить. Избыточную парадигму имеют глаголы, у которых есть параллельные личные формы (обычно эти формы частично различаются по значению или по стилистической окраске): брызжет – брызгает, движется – двигается, мечет – метает, мучусь – мучаюсь, мерят – меряет, выздоровею – выздоровлю, колышет – колыхает, полощет – полоскает, махает – машет, хлещет – хлестает, щиплю – щипаю.

Источник

Вопрос 11. Категория времени глагола: значение и формы выражения. Образование форм времени.

– выражает отношение действия к моменту речи (время происходящего).

Категория времени выражается противопоставлением 3-х временных форм: настоящего, будущего и прошлого.

| Настоящее время | – действие совершается в момент речи. Момент речи может пониматься расширено (2) | я читаю, я пишу (2) я люблю Россию, я учусь на филфаке |

| Будущее время | – действие после момента речи | вы [будете] читать, вы все поймете |

| Прошедшее время | – действие протекало до момента речи | они рисовали пейзажи, они прочитали |

Категория времени тесно связана с категорией наклонения и вида. Значением времени обладают только формы изъявительного наклонения:

* мечтают (наст.вр.), мечтала (прош.вр)

Формы ирреальных наклонений в СРЯ не имеют форм времени.

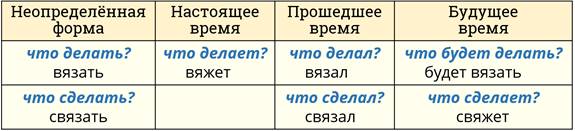

Ø Глаголы несов.в. имеют 3 формы времени: наст.вр., прош.вр. и сложную форму буд.вр.: петь – пою, пела, буду петь;

Ø Глаголы сов.в. имеют 2 формы времени: буд.вр., прош.вр.: спеть – спою, спела.

Образование форм времени

v Форма настоящего времени

| Личное[] + несов.в. |

Глаголы несов.в. спрягаются в НАСТ.ВР.:

СИДЕТЬ – сиж[у], сид[ишь], сид[ит]

сид[им], сид[ите], сид[ят]

v Форма будущего времени

| Личное [] + сов.в. |

Глаголы сов.в. спрягаются в БУД.ВР.:

Просидеть – просиж[у], просид[ишь], просид[ит]

просид[им], просид[ите], просид[ят]

v Сложная (аналитическая) форма будущего времени

| Личные формы глагола БЫТЬ + инфинитив основного глагола |

Петь (несов.в.) – я буд[у] петь, ты буд[ешь] петь, он буд[ет] петь

мы буд[ем] петь, вы буд[ите] петь, они буд[ут] петь

У глаголов несов.в. формы буд.вр. только аналитические (сложные).

v Форма прошедшего времени

| Основа инфинитива + суф. «Л» + родовое[] |

Читать – читала, читал, читали;

Увянуть – глаг.непрод.кл.: увянул, увянули, увяли – имеются вариантные формы прош.вр.

Везти на машине:

Везти – вез(нул.суф)[], везл[а], везл[и]

Беречь – берег (нул.суф)[], берегл[а], берегл[и]

Тереть – тер (нул.суф)[], терл[а], терл[и]

Источник

Образование глагольных форм

Образование глагольных форм

Глагольные формы, которые образуются от основы инфинитива

- Формы прошедшего времени изъявительного наклонения: нес-л-а, написа-л-а, говорила, читала, рисовал-а.

- Формы условного наклонения: нес-л-а бы, написа-л-а бы, говорила бы, читала бы, рисовала бы.

- Действительные причастия прошедшего времени: нес-ш-ий, написа-вш-ий, говоривший, читавший, рисовавший.

- Страдательные причастия прошедшего времени: унесённый, написанный, нарисова-нн-ый.

- Деепричастия совершенного вида: написав, сказав, прочитав, нарисовав.

Глагольные формы, которые образуются от основы настоящего/простого будущего времени

- Формы настоящего и простого будущего времени изъявительного наклонения: несу, напиш-у, говорю, чumaj-y (читаю),

- Формы повелительного наклонения: неси, напиши, говори, читаj(читай), рисуj(рисуй).

- Действительные причастия настоящего времени: несущий, пиш-ущ-ий, говорящий, читаj-ущ-ий (читающий), pucyj-ущ-ий (рисующий).

- Страдательные причастия настоящего времени: нес-ом-ый, говор-им-ый, читаjэм-ый (читаемый), pucyj-эм-ый (рисуемый).

- Деепричастия несовершенного вида:

нес-я, говоря, чита’jа (читая), pucyj-a(рисуя).

Есть глаголы, у которых все три основы различны: промокну—ть, промокн—ут, промок—л-а; тере—тъ, тр—ут, тер—л-а.

Есть глаголы, у которых все три основы совпадают: унес—ти, унес—ут, унес—ла; нес—ти, нес—ут, нес—ла.

Глагольные формы образуются или от основы инфинитива (формы прошедшего времени и условного наклонения), или от основы настоящего/простого будущего времени.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

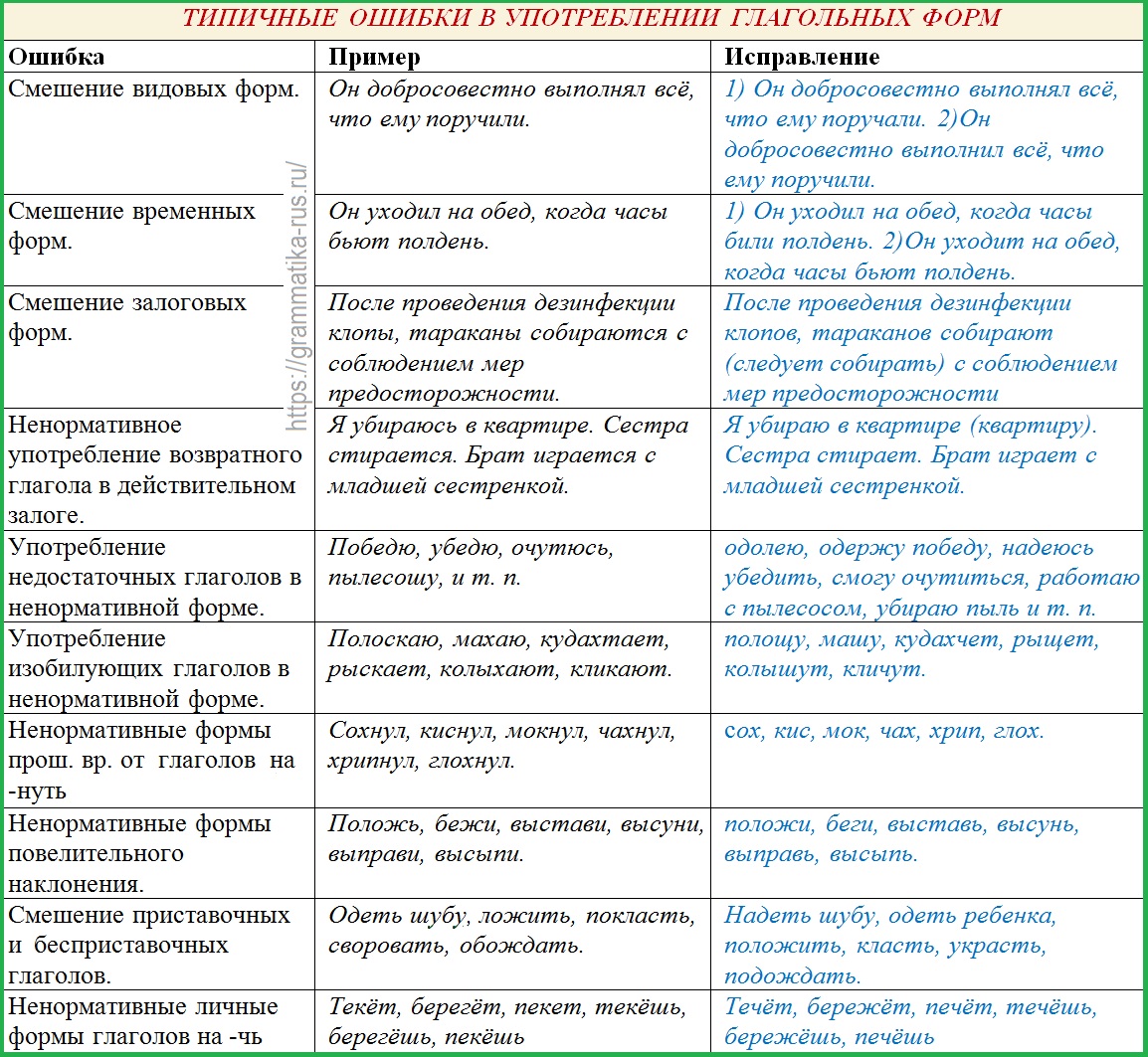

Тест на тему Ошибки в употреблении глагольных форм

Тест на тему Формы глагола

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Глагол в табл.«, «Морфологический разбор глагола«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме

Урок 66. Русский язык 4 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме»

Здравствуйте, друзья мои!

Я был в отъезде и уже соскучился по вам и по моим маленьким друзьям – Вирусу и Вирусинке. Но где же они? Давайте отправимся к ним в гости.

Да, Вирусинки здесь нет. А чем же так занят Вирус, что даже не заметил нашего появления? Да ведь он играет c кубиками, составляет слова. Давайте понаблюдаем за его игрой.

Посмотрите, вот Вирус сложил из кубиков глагол «лепить». Он стоит в неопределённой форме. Но что это? Вирус убирает суффикс -ть, а вместо него ставит суффикс -л. И теперь этот же глагол принимает форму прошедшего времени – лепил.

Но метаморфозы продолжаются. Легким движением мысли Вирус возвращает кубик с суффиксом —л на своё место, а вместо него ставит букву «т». Не может быть. Теперь глагол приобретает форму настоящего времени – лепит!

А что же с будущем временем? Как его образовать? Вирус возвращает глаголу суффикс -ть. И тут ему на помощь спешит глагол «быть» в нужной форме. В данном случает это его форма «будет», которая встаёт перед словом «лепить».

Ур-ра! Всё получилось. Глагол «лепить» приобрёл форму будущего времени – «будет лепить».

Однако, игра продолжается. Следующий глагол – «читать». И вот мы видим, как глагол в неопределённой форме «читать» превратился в глагол прошедшего времени «читал». Затем опять изменил свою форму, став глаголом настоящего времени – «читает». И, наконец, самое сложное превращение – форма будущего времени «будет читать».

Ну что же, на этом захватывающая игра с кубиками завершена и пришло время разобраться, что же происходило на игровом поле. Вы поняли, друзья мои, что делал Вирус?

Он от глаголов, стоящих в неопределённой форме, образовывал формы настоящего, прошедшего и будущего времени.

Не зря неопределённую форму глаголов называют ещё и начальной формой.

Давайте подробнее разберёмся в том, как происходят подобные временны́е изменения. Возьмём пару глаголов в неопределённой форме, отвечающих на вопрос что делать?, и столько же однокоренных глаголов, отвечающих на вопрос что сделать?

Что делать? Листать, чистить.

Что сделать? Перелистать, вычистить.

Ставим первую пару глаголов в форму настоящего времени. В данный момент что делает? Листает, чистит.

Теперь ставим их в форму прошедшего времени. До момента речи что делал? Листал, чистил.

А теперь нам нужна форма будущего времени. Вы помните, какое слово пришло на помощь глаголам в будущем времени во время игры Вируса? Глагол «будет». Вот и мы сейчас прибегнем к его помощи. Потом что будет делать? Будет листать, будет чистить.

Ну вот, от первой пары глаголов мы образовали все три временны́е формы – настоящего, прошедшего и будущего времени. А теперь сделаем это со второй парой глаголов.

Начинаем с настоящего времени. Образуя форму настоящего времени, к первой паре глаголов мы ставили вопрос что делает?, значит ко второй паре ставим вопрос что сделает? Но если сделает, то не сейчас, а в будущем. Значит это вопрос будущего времени. А какой же вопрос мы можем поставить к глаголам в настоящем времени? Увы, глаголы, которые в неопределённой форме отвечают на вопрос что сделать?, не имеют формы настоящего времени.

Как я уже говорил, вопрос что сделает? ставится к глаголам будущего времени.

Что сделает? Перелистает, вычистит. Эти глаголы, в отличие от предыдущей пары, в форме будущего времени не нуждаются в дополнительном слове «будет».

А теперь поставим их в форму прошедшего времени. Здесь вопрос что сделал?

Что сделал? Перелистал, вычистил.

Как видите, от глаголов, которые в неопределённой форме отвечают на вопрос что сделать?, можно образовать только две временные формы – прошедшего и будущего времени.

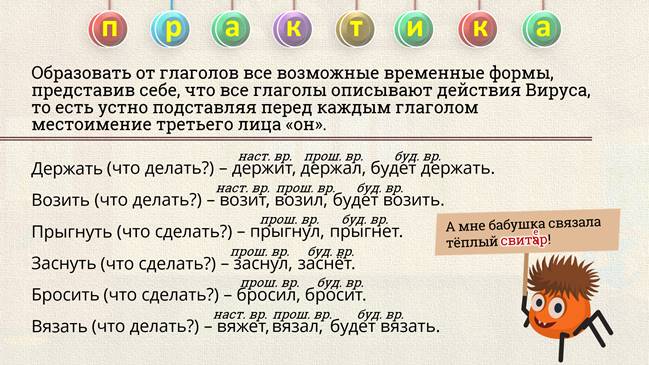

А теперь пришло время закрепить полученные вами знания на практике. Вот несколько глаголов, стоящих в неопределённой форме.

Я предлагаю вам образовать от них все возможные временные формы, представив себе, что все эти глаголы описывают действия нашего Вируса, то есть устно подставляя перед каждым глаголом местоимение третьего лица «он».

Вирус, ты тоже займись образованием всех временных форм от этих глаголов.

Ну что, проверим работу Вируса и вашу?

Глагол «держать» отвечает на вопрос что делать? Форма настоящего времени – «держит». Прошедшее время – «держал». В будущем времени – «будет держать».

Глагол «возить» тоже отвечает на вопрос что делать? Форма настоящего времени – «возит». Прошедшее время – «возил». В будущем времени – «будет возить».

«Прыгнуть». Вопрос что сделать? Значит он не имеет формы настоящего времени. Прошедшее время – «прыгнул», будущее время – «прыгнет».

«Заснуть» – что сделать? Настоящего времени нет, прошедшее – «заснул», будущее – «заснёт».

«Бросить». И вновь вопрос что сделать?, и у него нет формы настоящего времени. Прошедшее время – «бросил», будущее время – «бросит».

И последний глагол – «вязать». Вопрос что делать? Настоящее время – «вяжет», прошедшее время – «вязал», будущее время – «будет вязать».

Ох, Вирус, временные формы от глаголов в неопределённой форме ты образовал абсолютно верно, а вот в слове «свитер» допустил ошибку. Это словарное слово, и пишется оно с буквой «е» во втором слоге – СВИ-ТЕР.

Свитер – это вязаный предмет одежды для верхней части тела без застёжек и с высоким, как правило, многослойным воротником. Как-то мне на глаза попались интересные стихотворные строчки:

Чтоб не думать ни о чём,

Свитер натяну на уши.

Ночью страх мне нипочём.

Лишь бы тишину не слушать.

К сожалению, я не знаю автора этих строк, но они очень симпатичны, не правда ли? Друзья мои, найдите в них глаголы и определите, в каком времени они стоят.

Ну что, справились?

Глаголы «не думать» и «не слушать» стоят в неопределённой форме, поэтому время мы у них не определяем. А вот глагол «натяну» стоит в форме будущего времени.

Ну что, часики-то тикают. Пора нам заканчивать. Но прежде, как обычно, мы повторим то, о чём сегодня говорили.

* Глаголы изменяются по временам.

* Глаголы настоящего времени отвечают на вопрос что делает?

Есть и ещё несколько вопросов, на которые могут отвечать глаголы в настоящем времени. Но мы сегодня использовали только этот вопрос.

* Глаголы прошедшего времени отвечают на вопросы что делал? что сделал? и некоторые другие.

* Глаголы будущего времени отвечают на вопросы что будет делать? что сделает? и другие.

* У глаголов, которые в неопределённой форме отвечают на вопрос что делать?, три временные формы: настоящего, прошедшего и сложного будущего времени.

* Сложное будущее время образуется при помощи глагола «быть».

* У глаголов, которые в неопределённой форме отвечают на вопрос что сделать?, две временные формы: прошедшего и простого будущего времени.

И конечно, не забудьте написание словарного слова «СВИТЕР».

Кстати, кроме этого слова, постарайтесь запомнить ещё одно слово – «ВЕЗДЕ». У него тоже надо запомнить букву «е», но уже в первом слоге.

Мы же прощаемся с вами, друзья мои. До новых встреч!

Источник