Способы образования видовых пар глагола

По наличию или отсутствию противопоставленности по виду все глаголы русского языка можно разделить на три группы:

Выделяют следующие способы образования видовых пар глагола:

- оправд ать — оправд ывать

- законч ить — заканч ивать

- выраст ить — выращ ивать

- ст // щ

- рисовать

- печь

- строить

- →

- →

- →

- нарисовать

- испечь

- построить

- ронять — урон ить

- вешать — повес ить

- ш // с

- брать — взять

- класть — положить

- ловить — поймать

- говорить — сказать

- насыпАть — насЫпать

- разрезАть — разрЕзать

- встреч ать — встрет ить

- прощ ать — прост ить

- накоплять — накопить

- впуск ать — впуст ить

- ч // т

- щ // ст

- пл // п

- к // т

Перфективация — образование глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида — осуществляется двумя путями:

- 1. при помощи префиксов с— , до— , пере— , на— и др.:

- знать — узнать , вызнать , познать , признать , прознать , дознать ;

- делать — сделать , доделать , переделать , наделать , обделать , подделать ;

- 2. с помощью суффиксов: толкать — толк нуть , колоть — коль нуть .

Источник

Видовые пары глаголов

Видовые пары глаголов — это однокоренные глаголы несовершенного и совершенного вида с одним и тем же лексическим значением.

Парные глаголы

В русском языке самостоятельная часть речи глагол имеет характерный грамматический признак — вид.

Эта категория выражает характер протекания действия во времени, его сопряжённость с определённым пределом, или результатом, обозначает законченность или незаконченность действия. С этой точки зрения у глаголов различают два вида:

Глаголы несовершенного вида обозначают действие как длительный процесс без указания на его предел или результат.

Примеры:

Глаголы совершенного вида, напротив, обозначают законченное действие, ограниченное в своей длительности какими-то пределами.

Примеры:

Большинство однокоренных глаголов русского языка соотносятся между собой по признаку видовой принадлежности и образуют видовые пары. В такой паре один глагол имеет категорию совершенного вида, а другой — несовершенного вида.

Отметим, что в русском языке несколько видовых пар глаголов имеют разные корни. Они образуют супплетивные формы вида:

Рассмотрим, как образуются видовые пары глаголов в русском языке.

Способы образования видовых пар глаголов

Видовые пары образуют как глаголы совершенного вида в качестве исходного слова, так и глаголы несовершенного вида.

Образование глаголов совершенного вида

1. Многие глаголы совершенного вида образуются с помощью приставки от однокоренного глагола несовершенного вида:

Причем учтем, что при префиксальном способе образования не должно меняться лексическое значение производного глагола совершенного вида.

К примеру, глаголы «читать» и «перечитать» не являются видовой парой, так как слово «перечитать» имеет иное лексическое значение «прочитать снова».

2. Видовая пара возникает от глагола несовершенного вида с помощью суффиксов -и-, -ну-:

- объявлять → объявить;

- решать → решить;

- прощать → простить;

- возникать → возникнуть;

- привыкать → привыкнуть;

- погибать → погибнуть;

- промокать → промокнуть.

Отметим чередования согласных в корне глаголов.

3. Видовые пары образуются с помощью смены ударения:

- отреза́ть — отре́зать;

- засыпа́ть (щебнем) — засы́пать;

- выреза́ть — вы́резать.

Образование глаголов несовершенного вида

1. Глаголы совершенного вида образуют однокоренную видовую пару с помощью суффиксов -ыва-/-ива-, -ва-:

- подсказать → подсказ ыва ть;

- выкроить → выкра ива ть;

- издать → изда ва ть;

- созреть → созре ва ть;

- осознать → осозна ва ть.

При суффиксальном способе образования в корне некоторых слов с безударной гласной «о» происходит чередование с ударяемым «а»:

- оп о зда́ть → опа́здывать;

- приторм о зи́ть → приторма́живать;

- вы́п о рхнуть → выпа́рхивать.

Если же корневое «о» ударное, то в производном глаголе несовершенного вида оно сохраняется:

- приуро́чить → приуро́чивать;

- подыто́жить → подыто́живать;

- сосредото́чить → сосредото́чивать.

Однако в корне многих глаголов несовершенного вида отметим под ударением чередование гласных а//о, а также согласных основы:

- заболо́тить → забола́чивать;

- подморозить → подмора́живать;

- сбро́сить → сбра́сывать;

- успоко́ить → успока́ивать.

2. Чередование звуков в корне, часто сопровождаемого суффиксацией, образует глагол несовершенного вида:

Видеоурок (6 класс)

Источник

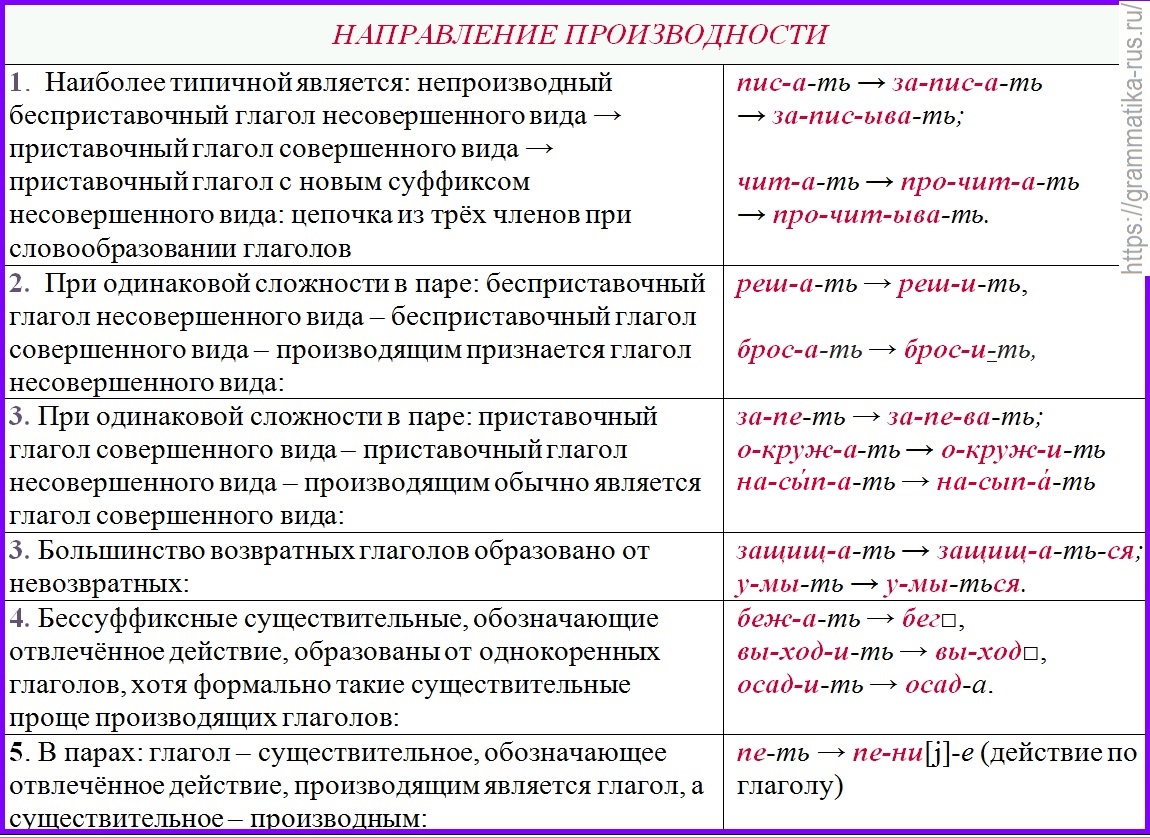

Способы образования видовых пар глаголов

Категория вида — это морфологическая категория, обозначающая, как «протекает во времени или как распределяется во времени» глагольный признак, и выражающая это значение в системе противопоставленных друг другу форм совершенного и несовершенного вида или в противопоставлении разных глаголов: решить — решать (видовые формы); писать — переписать (разные глаголы).

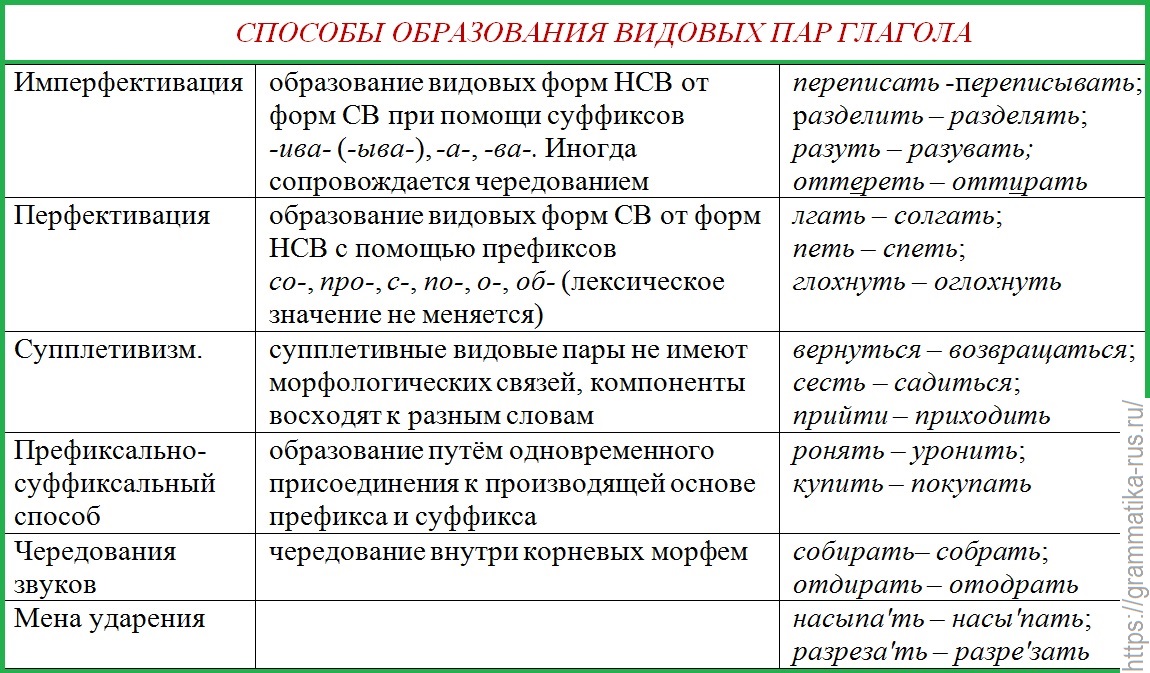

Способы образования видовых пар глагола

Имперфективация Образование видовых форм НСВ от форм СВ при помощи суффиксов -ива- (-ыва-), -а-, -ва-. Иногда сопровождается чередованием

переписать -переписывать;

разделить – разделять;

разуть – разувать;

оттереть – оттирать

Перфективация Образование видовых форм СВ от форм НСВ с помощью префиксов со-, про-, с-, по-, о-, об- (лексическое значение не меняется)

лгать – солгать;

петь – спеть;

глохнуть – оглохнуть

Супплетивизм Супплетивные видовые пары не имеют морфологических связей, компоненты восходят к разным словам

вернуться – возвращаться;

сесть – садиться;

прийти – приходить

Префиксально-суффиксальный способ Образование путём одновременного присоединения к производящей основе префикса и суффикса

ронять – уронить;

купить – покупать

Чередования звуков Чередование внутри корневых морфем

собирать– собрать;

отдирать – отодрать

Мена ударения

насыпа′ть – насы′пать;

разреза′ть – разре′зать

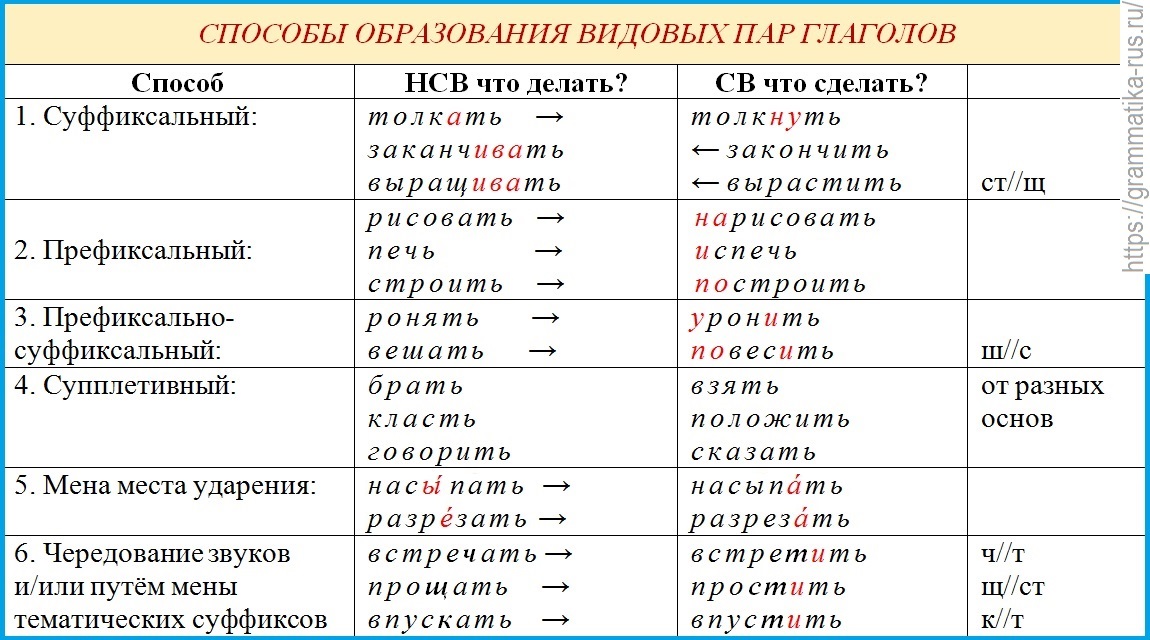

Выделяют следующие способы образования видовых пар глагола:

- Суффиксальный:

- Префиксальный:

- Префиксально-суффиксальный:

- Супплетивный (от разных основ)

- С помощью мены места ударения

- Путём чередования звуков и/или путём мены тематических суффиксов

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Направление производности при словообразовании и образовании видовых пар глагола

Тест на тему Морфологические признаки глагола

Тест на тему Часть речи глагол

Совершенный несовершенный вид глагола

Тест на тему Видовые пары глагола

Тест на тему Спряжение глагола

Тест на тему Будущее время глагола

Тест на тему Наклонение глагола

Тест на тему Одновидовые глаголы

Тест на тему Синтаксические свойства инфинитива

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Глагол в табл.«, «Морфологический разбор глагола«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Способы образования видовых пар

Ø приставочный(продуктивный) – вы, на, про, с, от глаголов несов. вида: расти – вырасти, писать – написать.

Ø суф. –ва (непродуктивный) – от бесприставочных и приставочных Г. сов.в. в несов.в.: заболеть – заболевать.

Ø -и(ть) сов.в. переходит в –а(ть) несов.в. (образование видовых пар сопровождается чередованием согласных основ: изобразить – изображать.

Ø -ива /-ыва,например: развязать – развязывать. Образование может сопровождаться перемещением ударения и чередованием гласных и согласных звуков.

Ø -ну сов.в. (со значением однократности) в –а несов. в.: крикнуть – кричать.

Ø бессуф. Г. сов.в. в –а несов. в. (возникают чередования в корне): начать – начинать, сжечь – сжигать.

Ø Г. сов.в. переходят в несов. в. (корни те же) путем изменения места ударения: засыпать – засыпать.

Ø супплетивные формы (образование видовой пары от разных основ): брать – взять, говорить – сказать, класть – положить, ловить – поймать.

НЕ все глаголы имеют видовые пары.

Наряду с глаголами, вступающими в видовые противопоставления, выделяют одновидовые и двувидовые глаголы. Двувидовые глаголы– это такие глаголы, которые в одной и той же форме совмещают значение обоих видов (вне контекста вид нельзя определить).

Двувидовые глаголы – имеют значение то сов.в., то несов. в. Г. с суф. –ирова, -изирова, -ова/-ева: исследовать, имитировать. А также глаголы: велеть, венчать, женить, жениться, казнить, обещать, ранить. Например: А как устроюсь – так женюсь. Я не женюсь потому, что денег нет.

| Одновидовые – имеют только одну форму вида | |

| Несовершенный вид | совершенный вид |

| 1. бесприставочные Г. на –овать (значение положения или состояния): бодрствовать, господствовать. | 1. Г. с приставками воз/вз, за-, по- (значение начало действия): полюбить., засмеяться. |

| 2. отыменные Г. на –ничать, -ать: важничать, отрицать. | 2. Г. с приставками из-, от-, пере- (значение завершенности, исчерпанности): отслужить. |

| 3. Г. на по- и –ыва/-ива (неинтенсивное слабопроявл. действие): побаливать, поболеть | 3. Г. с приставкой по- (значение ограниченности): побегать, поговорить. |

Основная причина непарности Г их семантика.

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

В реальной действительности объективное время бесконечно. Но человек воспринимает его в каких-то отрезках, т.е. реально. Представление о реальном времени отражается в языке. Когда говорят о времени, употребляют термин темпоральность (лат. Tempus – время). Категория времени –это непостоянная, словоизменительная ГК, выражающая отношение действия к моменту речи, который принимается в качестве отсчета.

Настоящее вр. – глаголы обозначают действия, которые происходят в момент речи.

Прошедшее вр. – глаголы обозначают действия, которые совершались до момента речи.

Будущее вр. – глаголы обозначают действия, которые будут совершаться после момента речи.

Время, определяемое по отношению к моменту речи, называется абсолютным. Относительное время – время протекания одного действия по отношению ко времени другого действия. Личные формы Г при одиночном употреблении выражают только абсолютное время.

Г имеют 5 временных формы: 1) НВ (только Г несов. в.); 2) ПВ несов. в.; 3) ПВ сов. в.; 4) БВ сложное (несов. в.); 5) БВ простое (сов. в.).

Категория времени подчинена в русском языке категории вида. Состав временных форм определяется видовой характеристикой. Парные по виду Г имеют все 5 форм времени. Одновидовые Г несов. в. 3 формы, сов. в. – только 2 формы (ПВ и БВ). Поэтому систему времен русского глагола называют видо-временной системой.

Только Г. изъявительного наклонения имеют формы времени.

Ø форма настоящего и будущего времени образуются путем присоединения к основе наст.вр. личных окончаний:

1л.ед.ч. – вед-у 1л.мн.ч. – вед-ем

2л.ед.ч. – вед-ешь 2л.мн.ч. – вед-ете

3л.ед.ч. – вед-ет 3л.мн.ч. – вед-ут

Ø будущее составное время образуется аналитическим способом: вспом. Г. буду + инф. основного глагола. Вспомогат. Г. явл. выразителем грам. значения времени, числа, наклонения. 1 – буду решать

2 – будешь решать

3 – будет решать

Ø прошедшее время образуется: основа инфинитива + суф. –л- + родовые окончания: реша – ть +л + оконч. = решал, решала, решало, решали.

Ø у Г. с основой инфинитива на согл.зв. и –ере- в формах м.р. суф. –л- теряется: вытереть – вытер, вытерла, вытерло, печь – пек – пекла.

Форма прошедшего времени не изменяется по лицам, но изменяется по родам

Ø Г. с суф. –ну- (имеющие значение состояния или перехода в состояние) в форме прош. вр. утрачивает суф. (в м.р. и суф. –л-): мерзнуть – мерз – мерзла.

Ø Г. идти образует супплетивную форму прош.вр.: шел, шла, шли.

Значения времен

Формы времени многозначны.

| Настоящее | прошедшее | будущее |

| 1. действие или состояние осуществляется в момент речи | — совершенного вида | 1. обозначает действие, которое совершается или совершится после момента речи |

| 2. постоянное, вневременное действие: Луна вращается | 1. действие, которое совершалось в прошлом, а результат сохранился до настоящего: Веки красны и набрякли | |

| 3. выражающее свойство, качество лица, предмета: | 2. действие, которое совершалось раньше другого прошедшего: когда я пришел, он уже решил | |

| 4. охватывающее некоторый отрезок времени: у каждого из нас хранятся твои стихи. | — несовершенного вида | |

| 1. действие в его течении в прошлом: гудели пароходы. | ||

| 2. действие, не раз повторявшееся в прошлом: здесь барин сиживал |

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА

– грамматическая категория, указывающая на отношение процесса и его субъекта к говорящему лицу.

С помощью личных форм говорящий указывает, кто производит действие:

1. сам говорящий (субъект коммуникации) – 1л.

2. его собеседник – 2л.

3. лицо или предмет не участвующий в действии – 3л.

Категория лица выражается синтетически (при помощи личных окончаний) и аналитически (при помощи личных местоимений).

Категория лица состоит из 3-х форм ед. и мн. ч.

| ед. ч. | мн.ч. | |

| 1л. | у (ю) | ем (им) |

| 2л. | ешь (ишь) | ете (ите) |

| 3л. | ет (ит) | ут (ют); ат (ят) |

В прошедшем времени изъявительного и сослагательного наклонения Г. не имеет личных окончаний. Категория лица выражена аналитически – личными местоимениями: я, ты…они. Сослаг. накл. – я…они переписывал (-а, -о) бы. Повелит. накл. – выражается синтетически – формы 2л. ед. и мн. ч. без личных местоимений: Переписывайте! Перепишите!

ГЛАГОЛЫ С НЕПОЛНЫМ НАБОРОМ ФОРМ ЛИЦА

Ряд глаголов не имеет форм 1л.: победить, убедить, затмить, чудить, дерзить, бузить, галдеть, шелестеть. Форм 1 и 2л.: чернеть(ся), желтеть(ся), ветвиться, смеркаться: объясняется семантикой: обозначают действия, субъектом которых не может быть лицо.

Ряд глаголов имеют больший набор грамматических форм, такие глаголы называют избыточными, изобилующими.

За рамками категории лица находятся безличные глаголы, глаголы, которые не имеют противопоставлений по лицу и которые не могут выражать действия любого субъекта – говорящего, собеседника и т.д.

– это глаголы, выражающие действия или состояния, которые происходят как бы сами по себе, без участия действующего лица.

Ø не имеют категории лица (не изменяются по лицам);

Ø не выражают значение числа и рода;

Ø нет формы повелительного наклонения;

Ø не образуют причастий и деепричастий.

Ø НО! имеют форму инфинитива, изъявительного и сослагательного наклонения, формы прошедшего, наст. и будущ. времени: светало, светает, будет светать.

1. явления природы (ее состояния): моросит, смеркается.

2. физическое и психическое состояние человека: лихорадит, мечтается, не верится.

3. состояния, связанные с представлениями о судьбе: мне не везет в жизни.

4. чувственные восприятия, ощущения: пахнет черемухой.

5. долженствование: не надо ссориться.

6. бытие, существование: не было времени.

Форма безличного Г. в наст. и буд. вр. сходна с формой 3-его л. ед.ч. личных Г. В прош. вр., сослаг. накл. с формой ср. р.

Образуются от личных Г. + постфикс -ся-: не спалось, мечтается, не спится.

КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ

Предложение как коммуникативная единица непременно связано с выражением отношения его содержания к действительности. Это отношение устанавливается говорящим. Содержание предложения обязательно мыслится в каком-то временном и модальном плане. Модальностькак функционально-семантическая категория подразделяется на 2 вида: объективную модальность и субъективную. Объективная модальность – это непременный обязательный атрибут любого высказывания. Под ОМ понимается характеристика действия с точки зрения его реальности – нереальности. Основным грамматическим средством выражения ОМ являются формы глагола, называемые наклонением

Категория наклонения –это словоизменительная грамматическая категория глагола, которая выражает отношение действия к реальной действительности, устанавливаемое говорящим лицом. По значению, средствам и способам передачи модальных значений в русском языке различают 3 наклонения: изъявительное (индикатив), сослагательное(конъюнктив), повелительное(императив).

| Изъявительное наклонение | Сослагательное наклонение | Повелительное наклонение |

| Действие мыслится как реальный факт, который осуществляется в наст., прош., будущ. времени: Я говорю. Она рассказала. Я буду работать. Я услышу | Когда действие представляется возможным, желательным или необходимым, но еще не осуществившимся, когда высказывается просьба, пожелание или совет. Образуется: форма прош.вр. + бы: Прочитал бы я книгу. Помогли бы ей. | Выражает побуждение к действию, приказ, просьбу. Образуется: 1) от основы наст.вр. + суф. –и-: пишут – пиши! 2) Бессуфиксным способом, если основа наст.вр. оканчиваются на J: читают – читай! 3) на согл., кот. смягчается, кроме ж,ш,ч: кинуть – кинь! 4) после ж,ш (на конце «ь»): едят – ешь! Намажут – намажь! 5) Мн.ч. образуется от формы ед.ч. + постфикс –те: пиши – пишите! У возвратных Г. аффикс –ся сохраняется: одень – оденься, оденьтесь. 6) У Г. на корневые –и (бить, вить) – бей, вей (беглое е). 7) У Г. с основой инфинитива –ва, в основе наст.вр его нет, а повелит.накл. образуется с этим суф.: давать – дают – давай! 8) У Г. лечь – ляг! 9) ехать – поезжай (суппл.) 10) у Г. видеть, слышать, хотеть – повел.накл нет или не образуется. Аналитические формы повел.накл. 1) част. пусть, пускай, да + Г. 3л. ед. или мн. ч. наст. и буд. вр.: пусть читает! 2) част. давай (давайте) + инфинитив Г. несов.в. или 1л. будущ. вр. изъявит. накл.: давайте читать, давайте почитаем. |

ЗАЛОГ

Определяет отношение между действием, действующим лицом и объектом, на который направлено действие, т.е. – это ГК, выражающая отношение процесса к субъекту.

Выделяют 3 залога: 1) действительный (к нему относятся все переходные Г); 2) средневозвратный (образуется от переходных Г с помощью – ся, когда субъектом действия явл-ся сам говорящий); 3) страдательный (образуется от переходных Г с помощью постфикса –ся или с помощью суффиксов страдательных причастий, когда субъект действия выражается или подразумевается формой творительного падежа). Например: умывать ребенка – ДЗ; составляется (смета составляется бухгалтером; смета составлена бухгалтером) – СЗ. Все остальные Г категории залога не имеют. Например: спать – непереходный, не имеет залога; улыбаться – не имеет залога, т.к. без -ся не употребляется; краснеться – не имеет залога, т.к. образован от непереходного Г краснеть. Таким образом, вне грамматической системы залогов остаются невозвратные непереходные Г и Г, образованные при помощи постфикса –ся от непереходных глаголов. Присоединяясь к непереходным Г, постфикс –ся образует не залоговые формы, а новые слова: стучать – стучаться, белеть – белеться.

Действительный залог: действие субъекта переходит на объект, прямое дополнение употребляется в Вин. п. без предлога.

Активная конструкция: субъект (подлежащее) → сказуемое → дополнение (объект): Рабочие строят дом, студенты записывают лекцию.

Страдательный залог: подлежащее называет объект, который испытывает действие.

Пассивная конструкция: Подлежащее (объект)← сказуемое ← дополнение (субъект): Дом строится рабочими, лекция записывается студентами.

Формы глагола страдательного залога непереходные (образуются от переходных).

Возвратные глаголы составляют разновидность непереходных.

Образование: переходные глаголы + постфикс –ся: мыть – мыть+ся (появляется дополнительный семантический оттенок).

Группы возвратных глаголов:

1) собственно – возвратные: обозначают действие, которое возвращается на субъект, т.е. на того, кто производит действие: причесывать-ся, одевать-ся;

2) взаимно-возвратные: обозначают действие, которое совершается между двумя или несколькими лицами, каждое из которых одновременно является и субъектом и объектом действия: встречать-ся, обнимать-ся;

3) общевозвратные: обозначают действие, которое вызывает изменения в состоянии субъекта (или является физически действенным): торопить-ся, радовать-ся;

4) косвенно-возвратные: обозначают действие, которое совершается субъектом для себя: собираться в дорогу;

5) безобъектно-возвратные: обозначают действие, которое является постоянным свойством субъекта: собака кусается, свинец плавится;

Аффикс –ся употребляется после согл. – умываться, -сь употребляется после гласных – умываюсь.

Есть возвратные глаголы, которые без –ся не употребляются: бояться, гордиться, смеяться, стараться.

ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Все глаголы русского языка по отношению к объекту (предмету) действия делятся на 2 группы:

1) переходные глаголы – обозначают действие, которое направлено на предмет (объект).

2) непереходные глаголы – обозначают действие, которое не переходит на объект. Они не могут иметь при себе прямого дополнения.

Значение переходности выражается синтаксически: название объекта при переходности глагола стоит в форме Вин. п. без предлога (написать поэму), в форме Род. п. (если действие охватывает не весь объект): съесть хлеба, выпить молока.

Границы между переходностью/непереходностью не абсолютны. В зависимости от лексического значения гл. может быть и перех. и неперех.: Ребенок читает книгу (перех.). Ребенок уже читает (неперех.)

Источник