- Способы образования терминов

- Программа по автоматическому извлечению терминов 62 Анализ результатов эксперимента 66

- Главная > Программа

- Основные особенности образования терминов

- 1.1.4.Способы терминообразования

- Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии

- Библиографическое описание:

Способы образования терминов

Введение. Терминология как совокупность понятий

В деятельности человека

В любой сфере деятельности человека используются специфичные для этой сферы понятия, которые облекаются в соответствующие слова-термины. Так возникает специальная терминология, как совокупность терминов определенной отрасли, науки, техники, производства, области искусства, общественной деятельности, связанная, с соответствующей системой понятий, процессов.

Гимнастическая терминология — это система специальных наименований (терминов), применяемых для краткого обозначения гимнастических упражнений, общих понятий, названий снарядов, инвентаря, а также правила образования и применения терминов, условных (установленных) сокращений и формы записи упражнений.

Под термином принято понимать краткое условное название какого-либо двигательного действия или понятия (подъем, спад, поворот, оборот и т.д.). Термин отличается от обыкновенных слов, которые могут и не заключать в себе конкретного понятия, а иметь только определенное значение, например: фляк, курбет, спичак, петля Корбут и т.д.

В физическом воспитании, в частности в гимнастике, располагающей безграничным множеством применяемых упражнений, терминология играет, особо важную роль. Система специальных, но понятных и доступных гимнастических терминов облегчает преподавание и общение между преподавателем и учениками во время занятий, общение специалистов, а также помогает упростить описание упражнений при издании литературы по гимнастике. Владение терминологией приобретает особое значение во время обучения гимнастическим упражнениям. Словесные указания преподавателя должны быть краткими и понятными. Точные терминологические обозначения (слова-термины) в качестве речевых раздражителей оказывают существенное влияние на настройку занимающихся, облегчают понимание разучиваемого упражнения и таким образом делают учебный процесс более компактным и целенаправленным.

По мере овладения навыками выполнения изучаемых упражнений значение терминов возрастает. Они начинают играть роль условных сигналов при образовании временных рефлекторных связей. При этом каждый термин должен одинаково пониматься любым занимающимся независимо от степени освоения объясняемого упражнения.

В то же время, дальнейшее развитие гимнастики, новые успехи в теории и практике требуют и дальнейшего совершенствования гимнастической терминологии. Сегодня уже, помимо известных видов записей гимнастических упражнений (обобщённой, конкретной, графической) в спортивной гимнастике широко используется символическая запись, позволяющая судьям, тренерам и специалистам вести запись любых упражнений синхронно с их исполнением гимнастами.

Можно смело утверждать, что важным принципом, положенным в основу любого из существующих видов записей упражнений, является создание зрительного образа записанного упражнения. И в этой связи, чем точнее и короче запись, тем она более приемлема для практической работы.

Способы образования терминов

1. Переосмысливание — это придание нового терминологического значения существующим словам (например: мост, шпагат, колесо, березка, выход, ласточка, переход и т. д.).

2. Словосложение — это термины, состоящие из двух или нескольких слов (разновысокие брусья, далеко-высокие прыжки и др.).

3. Из корней отдельных слов общепринятого языка (вис, упор, мах, сед, выпад и другие).

4. Заимствование терминов и выражений из смежных областей деятельности, а также из прежних терминологических систем позволяет сохранить ставшие популярными в гимнастике, например, цирковые термины: рондат, курбет, твист.

5. Термины, обозначающие статические положения, образуются с учетом условий опоры (стойка на голове, стойка на лопатках, стойка на руках, упор на предплечьях, упор на руках) и положения тела в пространстве (вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис сзади и др.).

6. Термины прыжков и соскоков определяются в зависимости от положения тела в фазе полета (например: прыжок согнув ноги, прыжок ноги врозь, соскок прогнувшись, прыжок переворотом, прыжок закрытый и открытый, прыжок)

7. Аутотермины — по фамилиям первых исполнителей данного элемента, например «петля Корбут», «вертушка Диамидова», «сальто Делчева», «перелет Ткачева», «прыжок Цукахара» и другие. Присвоение имени первого исполнителя используется для краткого наименования нового сложного и оригинального элемента или соединения, если его полное терминологическое наименование слишком длинно, а сокращенное не позволяет точно понять смысл упражнения.

Существуют следующие закономерности образования терминов для различных типов упражнений: статических, маховых, прыжков и соскоков.

Термины, обозначающие статические положения, образуются путем указания на:

— условия опоры, например: стойка на коленях, стойка на голове, сед на пятках;

— положение тела и взаимное расположение его звеньев, например: упор сидя углом, горизонтальный упор, вис прогнувшись, вис согнувшись.

Термины маховых упражнений образуются с учетом структуры и особенностей двигательных действий, например: подъемы — разгибом, махом вперед, переворотом и др.; спады вперед, назад.

Термины прыжков и соскоков зависят от положения тела в фазе полета над снарядом: прыжок ноги врозь, прыжок боком, соскок углом назад.

Источник

Программа по автоматическому извлечению терминов 62 Анализ результатов эксперимента 66

Главная > Программа

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

Основные особенности образования терминов

«Чтобы быть хорошим членом терминологии, термин должен быть удобным для образования производных терминов, создающих рациональную и осмысленную семью терминов». [Реформатский 1997: 63]

Как и общеупотребительная лексика, терминология – система, постоянно развивающаяся и расширяющаяся. С развитием науки требуется появление все новых и новых терминов. Существует три способа пополнения терминологии: терминологизация (использование в качестве терминов слов общелитературного языка), заимствование из других языков и терминообразование. В этом разделе мы рассмотрим терминообразование, его основные особенности и способы.

Обычно термины, как и слова общеупотребительные образуются на основе уже существующих слов различными способами. Как пишет В.П. Даниленко, в разные эпохи образование терминов характеризовалось использованием разных словообразовательных элементов. Например, для эпохи ручного труда было характерно использование суффиксов -ец ( мельница ), -ень ( гребень ). Или в современной науке использование префиксов -нео и -сверх ( неоваскуляризация , сверхпрочный ). Терминологическое образование основано на словообразовании литературного языка. [Даниленко 1977: 89 – 90]

Среди особенностей терминообразования Даниленко выделяет то, что

термины создаются по необходимости,

термины создаются представителями конкретной узкой области знаний,

терминопроизводство является регулируемым процессом (унификация терминологии),

в процесс терминообразования входит и процесс создания дефиниции для нового термина,

для терминообразования важна прозрачность внутренней формы производного термина,

процесс терминообразования всегда связан с понятийной системой конкретной области знания, там как производный термин занимает определенное место в этой понятийной системе. [Даниленко 1977: 94 – 96]

1.1.4.Способы терминообразования

Язык для специальных целей не имеет специальных средств для образования элементов, он использует те же средства, что и литературный язык.

В связи с тем, что термины создаются по необходимости, для обозначения конкретного понятия или явления возникают ряды терминоэлементов с четко устоявшимся значением, используемые для терминопроизводства. Как уже говорилось в разделе, посвященном терминоэлементам, их наличие особенно характерно для медицины, где широко распространено терминообразование с использованием греческих и латинских терминоэлементов и заимствование терминов из этих языков.

Морфологический способ терминообразования

В отличие от словообразования в общелитературном языке, в терминообразовании в качестве терминоэлементов используется гораздо более широкий ряд компонентов. В.П. Даниленко выделяет два типа средств морфологического терминообразования: словесные и символические. Словесными средствами называются слова национального языка и словообразовательные форманты как национального языка, так и заимствованные из других языков ( микроскопия – биомикроскопия ). Символьными называются знаки, графические символы математики, физики и т.д. ( γ-лучи ). [Даниленко 1977: 108]

Кроме того, в терминологии гораздо чаще используются имена собственные в качестве производящей основы. Например, наименование заболевания сальмонеллез образовано от фамилии американского ученого Д. Сальмона. Причем в терминологии такие слова (мотивированные именами собственными) закрепляются в терминологической системе, в то время как общелитературные слова, образованные от имен собственных достаточно быстро уходят из употребления.

Еще одной характерной особенность морфологического терминообразования является то, что термины могут образоваться от производных слов, от которых не образуются слова общеупотребительного языка, например от существительных с суффиксами эмоциональной оценки ( ядрышко – ядрышковый, узелок – узелковый ), от отвлеченных существительных с суффиксом — ость ( жидкость – жидкостный ), с суффиксом — отн ( кислота — кислотный ). Для терминообразования характерно так же использование как аффиксов общелитературного языка ( под-, сверх-, -тель, -ни j ), так и формирования целого ряда собственных аффиксов таких, например, как дис-, нео-, анти-, -ист, -ин . Кроме аффиксов в терминообразовании используются так называемые аффиксоиды – компоненты, изначально являвшиеся знаменательными словами, но, став частями сочетаний с другими элементами, превратившиеся в своего рода аффиксы. Это относится как к исконным компонентам, так и к заимствованным (в первую очередь греко-латинским). Например, — метр ( страбометр ), — граф ( сфигмограф ). [Даниленко 1977: 110]

Наиболее частотным способом морфологического терминообразования С.В. Гринев-Гриневич называет суффиксацию. В русском терминообразовании, как и в образовании слов общелитературного языка, прослеживается тенденция закреплению конкретных аффиксов за определенными категориями понятий. Некоторые значения могут выражаться целым рядом суффиксов, например

деятель : -тель ( возбудить – возбудитель ), -ист ( окулист );

процесс : -ни j ( заболевать – заболевание )

свойство : -ость ( диоптрия – диоптрийность )

С помощью префиксации образуется гораздо меньшее число терминов, чем посредством суффиксации. Существует тенденция, что для образования терминов чаще используются иноязычные префиксы, такие как дис — ( липидемия – дислипидемия ), анти — ( тромботический – антитромботический ), нео — ( васкуляризация – неоваскуляризация ) и др.

Иногда при терминоообразовании используется так же префиксально-суффиксальный способ, но это происходит гораздо реже, чем использование других морфологических способов терминообразования. [Гринев-Гриневич 2008: 129 – 134]

Синтаксический способ терминообразования

Синтаксический способ терминообразования является наиболее частотным среди всех способов образования терминов. Таким способом обычно образуются сложные слова общелитературного языка такие как сумасшедший, простофиля и др. Этот способ не является частотным для общелитературного языка, в отличие от языка науки. В терминообразовании таким способом создаются составные термины, термины-словосочетания. В.П. Даниленко предлагает делить термины-словосочетания на два типа:

неразложимые термины-словосочетания, являющиеся терминологизацией фразеологизмов или терминологическими фразеологизмами ( гусиные лапки )

формально разложимые на компоненты терминологические сочетания

свободные словосочетания состоящие из компонентов-терминов ( осциллография артериальная )

несвободные сочетания, в составе которых может быть нетерминологический компонент ( солнечное сплетение ).

Наиболее частотным является второй тип словосочетаний. [Даниленко 1977: 104 – 105]

Особенности синтаксического терминообразования русского языка (двухкомпонентные сочетания):

наиболее частотным является словосочетание с именем прилагательным в качестве препозитивного определения ( диабетическая ретинопатия ),

в роли определений могут быть использованы адъективированные причастия ( нерассасывающиеся импланты ),

в качестве постпозитивного определения часто встречаются имена существительные ( острота зрения ),

можно встретить предложные словосочетания с предлогами для, за, из, к, на, от и др. Опорный элемент при этом занимает первое место. [Гринев-Гриневич 2008: 139]

Среди трехкомпонентных словосочетаний С.В. Гринев-Гриневич выделяет следующие наиболее частотные, приводя примеры из строительной терминологии:

СущПрил(род.)Сущ(род.) – удаление буровой мелочи

ПрилПрилСущ – тепловая импульсная сварка

ПрилСущСущ(род.) – подземная прокладка трубопроводов

СущСущ(род.)Сущ(род.) – методы нанесения покрытий

Сущ с Прил(твор.)Сущ(твор.) – проходка с постоянным копром

Сущ для Прил(род.)Сущ(род.) – оборудование для отделочных работ

ПричПрилСущ – напрягаемые арматурные пучки

ПрилПричСущ – составные напрягаемые элементы

Сущ для Сущ(род.)Сущ(род.) – машины для острожки полов

Источник

Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии

Рубрика: Филология, лингвистика

Дата публикации: 03.06.2016 2016-06-03

Статья просмотрена: 6890 раз

Библиографическое описание:

Бахарлу, Хади. Основные способы и средства терминообразования в русской технической авиационной терминологии / Хади Бахарлу, Махбубех Алияри Шорехдели, Махди Шоджаи. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1654-1660. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31214/ (дата обращения: 20.11.2021).

К основным проблемам в современном терминоведении относится проблема определения терминообразовательной характеристики разных терминосистем. терминообразование как раздел терминоведения, который помогает выявлению тенденции в образовании новых терминов может играть важную роль при анализе разных терминосистем.

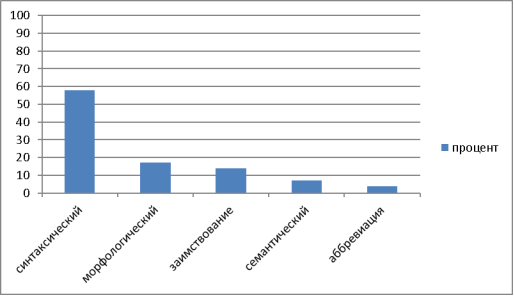

В русском языке имеются разные способы терминообразования, как синтаксический, морфологический, семантический, заимствование и аббревиация. Настоящая работа сосредоточивается на определении продуктивности способов и средств терминообразования в русской технической авиационной терминологии. Анализ проводится на основе 215 терминологических единиц, выбранных из разных источников и результат этого анализа показывает, что синтаксический способом является самым продуктивным способом терминообразования в русской технической авиационной терминологии.

Ключевые слова:терминообразование, терминоведение, способы и средства терминообразования, техническая авиационная терминология

В терминоведении термины рассматриваются с разных точек зрения: морфологической, словообразовательной, семантической и т. п. Что касается словообразовательного анализа терминов, тут термины анализируются на основе способа и средства их образования. В связи с этой задачей, в терминоведении появилось новое направление под названием “терминообразование”, которое сосредоточивается на выявлении тенденции в образовании новых терминов в разных терминосистемах. Выявление основной тенденции, которая прослеживается при образовании новых терминов в разных терминосистемах, ведет к систематизации процесса развития терминологической базы в данной системе, что в свою очередь облегчает перевод терминов выявлении словообразовательной.

Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на базе существующих слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов встречаются все структурные типы слов, которые характерны для данного национального языка (простые слова, производные, сложные слова).

По мнению В. П. Даниленко «в терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его лексико — морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и словосложение).

Это свидетельствует о том, что терминологическое словообразование в языке науки основано на системе словообразования литературного языка. Однако, взяв за основу существующие в русском языке способы и модели словопроизводства, язык науки отрабатывает свою словообразовательную подсистему, подчинив ее основным требованиям и функциям терминологической лексики» [1].

Наряду с этими сходствами, некоторые общее черты словообразования в языке науки, отличают терминообразование от словообразования в литературном языке. К числу наиболее типичных для терминологического словообразования В. П. Даниленко относит следующие:

«1. Если слова общего употребления возникают из нужд общения общества в целом(без какой-либо градации его) и творцами их может быть любой говорящий на данном языке, то термины создаются как наименования понятий, связанные с узкой, профессиональной областью и предназначены служить средством общения определенной группы профессионально связанных между собою людей в производственных условиях.

2. Терминологическое словообразование-всегда процесс сознательный (не стихийный);

3. Сознательное терминотворчество делает его и контролируемым, регулируемым процессом;

4. Словообразующий акт создания термина несколько сложнее аналогичного процесса для общеобиходного слова;

5. Для терминологических номинаций весьма существенно, насколько прозрачна их внутренняя форма. Словообразовательные средства-стандартные части сложения и аффиксы-главным образом выполняют значительную роль в создании понятной внутренней формы термина, которая служит средством профессиональной ориентации его.

6. Акт терминологического словообразования находится в теснейшей зависимости от классификации понятий. В ряду этих понятий будет находиться вновь образуемый термин (как наименование понятия этого ряда), поскольку термины одного классификационного ряда по возможности должны быть образованы по одной словообразовательной модели (будь то слово-термин или термин-словосочетание)» [1].

По словам В. С. Слеповича, «происходящие в современном русском языке научного общения процессы образования новых терминов связаны с появлением новых научных идей и направлений исследований, разработкой новой техники, созданием новых технологических процессов. По этой причине отсутствующие в словарях новые термины обычно оказываются носителями наиболее важной для получателя сообщения информации, с целью извлечения которой и производится обработка иностранного текста» [2].

Основные способы терминообразования, по В. П. Даниленко, можно разделить на три основные группы: семантический, синтаксический и морфологический. Кроме этих способов в русском языке существуют другие способы терминообразования как заимствование и аббревиация.

Разные терминологические системы в зависимости от своих потребностей, а также сложности выраженных понятий, по-разному «выбирают» способы и средства терминообразования. Об этом свидетельствует сопоставление разных терминологических систем. Например, Л. А. Юрьевна по анализу семантических, морфологических и синтаксических характеристик терминов возобновляемой энергетики (ВЭ), отметила, что основным семантическим способом терминообразования в сфере возобновляемой энергетики (ВЭ), является метонимический перенос. Она указывает на то, что среди морфологических способов терминообразования в сфере ВЭ можно также выделить аббревиацию, которая обладает высокой продуктивностью. При этом, По Л. А. Юрьевной, «наиболее продуктивным способом терминообразования в сфере возобновляемых источников энергии является синтаксический, так как подавляющее количество терминов представляют собой многокомпонентные словосочетания» [4].

В сравнении можно указать на работу М. А. Мартемьяновой, которая посвящена анализу способов терминообразования в терминосистеме нанотехнологии. Как пишет М. А. Мартемьянова в терминосистеме нанотехнологии можно выделить:

«1) базовые термины, которые были заимствованы из других терминосистем и сохранили свое первоначальное значение; 2) производные и сложные термины(словосочетания); 3) термины, заимствованные из других терминосистем, но частично изменившие свою семантику» [3].

Анализ М. А. Мартемьяновой показывает, что большинство терминов в данной терминосистеме образовано аффиксальным способом с использованием большого количества латинских и греческих элементов (приставок и корней). Это связано с тенденцией интернационализации знания, характерной для современного периода развития науки и техники. [3]

На основе рассмотрения двух вышеупомянутых терминосистем можно предполагать, что другая ситуация встречается в интересующей нас специальной сфере. В силу этого далее работа сосредоточивается на рассмотрении основных средств и способов терминообразования в русской авиационно-технической терминологии.

Для анализа любой терминологической системы нужно знакомство с научной дисциплиной, к которой относится данная система. В связи с этим перед тем как начинать анализ русской авиационной технической терминологии, нужно знакомство с понятийным полем, на основе которого формируются технические авиационные термины.

В советской военной энциклопедии под редакции А. А. Гречко об авиационной технике написано, что «помимо собственно авиационная техника, к авиационной технике относится всё съёмное оборудование летательного аппарата(ЛА) — контейнеры, кассеты, бункеры, баки, лебёдки и другое оборудование. Наземное оборудование включает средства наземного обслуживания (СНО), средства аэродромно-технического обеспечения (АТО), контрольно-проверочной аппаратуры (КПА), контрольно-измерительные приборы общего применения (КИП), инструмент и приспособления. В понятие «авиационная техника» также могут включатьсятренажеры, наземные средства управления воздушным движением,навигации,посадкиисвязи, а также средства наземного обслуживания летательных аппаратов. Нормальное функционирование авиационной техники обеспечивает использование технических средств обслуживания и контроля и специальных средств, а также высокаяквалификацияинженерно-технических лётных кадров» [5].

Этот раздел работы посвящен определению частотности использования этих способов в русской технической авиационной терминосистеме. Материалом нашего анализа служат 215 базовых и частотных терминов в этой области. Частотность употребления и популярность этих терминов были выявлены рассмотрением и анализом следующих источников:

- Государственные стандарты:

1) Гост 23851–79: Двигатели газотурбинные авиационные термины.

2) Гост 23537–79: Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин.

- Специальные словари,

1) Англо-русский словарь по гражданской авиации составлен В. П. Марасановым.

2) Русско-английский сборник авиационно-терминологических терминов Г. И. Аванасьева.

3) Русско- англо-украинско-персидский авиационный словарь составлен А. А. Романченко.

4) Словарь военных терминов А. М. Плеховой.

- Разные учебные пособия итехнические тексты:

1) Терминология аэродинамического расчета самолета, издано Академии наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

2) Терминологии конструкции и прочности самолета, в Академия наук СССР-комитет технической терминологии, Москва: 1954.

- Русская периодика: журнал Авиаколлекция.

Наш предварительный анализ подтверждает общепринятое положение о том, что способы и средства терминообразования в общем виде не отличаются от средств и способов словообразования, и в рассмотренной нами терминосистеме не встретились никакие особые непринятые и нерегулярные в литературном языке способы и средства образования соответствующих единиц. В ряд основных способов и средств терминообразования в данной области входят нижеследующие:

- Морфологический способ, куда входят следующие средства:

а) суффиксация: как термины валик и датчик, которые образованы с помощью суффикса -ик, или термин двигатель с помощью суффикса- тель.

б) префиксально-суффиксальный: как термин заглушка, префикс –за- и суффикс-к.

в) словосложение: как термины, авиагоризонт, автопилот и воздухозаборник.

- Семантический способ. Из основных средств в этой области можно указать на мотивированность (использование общеупотребительных слов в терминосистеме как термин кран) и метафоричность как крыло и колесо.

- Синтаксический способ, куда входят разнообразные сочетания частей речи как: существительное, прилагательное, предлог, например сочетание существительных как: автомат перекоса, агрегат дозировкитоплива, ракета класс воздух поверхность, сочетание прилагательных и существительных: тормозной барабан, колонка несущего винта и защитные устройства силовой установки и сочетание существительных с предлогом (иногда союзом): кабина управления и наблюдения.

- Заимствование. Термины этой группы обычно заимствованы из языков как английского, французского и латинского, например, термины антенна и камера из латинского и термины диск и шасси из французского языка.

- Аббревиация. В силу сложности соответствующего понятийного поля, в русской терминологии по технической авиации встречаются аббревиатуры как: ЛА(летательный аппарат), УР(управляемая ракета) и ТВД(турбовинтовой двигатель).

Что касается частотности использования способов и средств терминообразования, наш анализ показывает, что синтаксический способ обладает самой высокой частотностью в русской технической авиационной терминологии. Из 215 проанализированных терминов, 123 термина (почти 58 процентов) образованы этим способом.

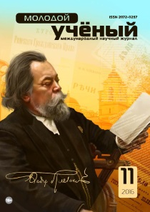

При этом, сочетание прилагательного и существительного (52 термина), существительного и существительного(41термин), сочетание трех существительных(10 терминов) и сочетание существительного, прилагательного и существительного(7 термин) считаются самыми продуктивными сочетаниями в этой области. Среди случаев сочетания существительного и прилагательногов 3 случая в указанных прилагательных происходила адъективация (переход причастий в прилагательные) как, покачивающий масляный нанос, насос откачивающий и нагнетающий масляный нанос.

Рис. 1. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при синтаксическом способе образования в русском языке

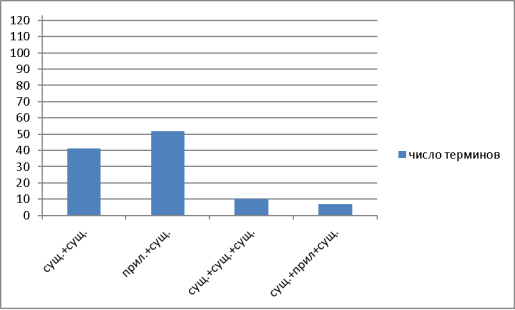

Морфологический способ занимает второе место по популярности среди способов терминообразования. По нашему анализу 34 термина образованы морфологическим способом. Среди средств терминообразования в этой группе можно указать на словосложение(15 терминов), суффиксы(15 терминов) и суффиксы в сочетании с префиксом(4 термина).

Рис. 2. продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при морфологическом способе образования в русском языке

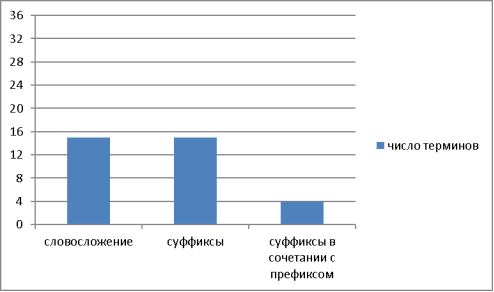

На третьем месте с точки зрения частотности использования находится заимствование (32 термина). При этом в процессе заимствования более активную роль играют латинский и французский языки, из каждого из которых вошли в эту терминосистему 9 терминологических единиц.

Рис. 3. Роль разных языков в образовании терминов технической авиационной терминологии при заимствовании

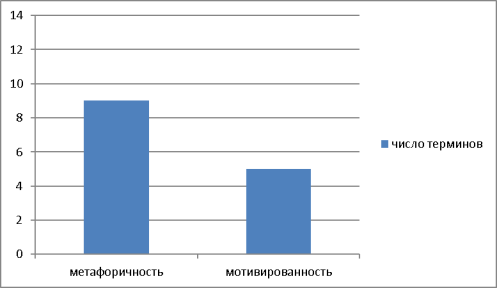

Четвертый по продуктивности способ терминообразования в русской технической авиационной терминологии- это семантический способ. Мотивированность и метафоричность представляют собой основные средства при семантическом способе. При мотивировонности общеупотребительные слова или слова из других областей науки с тем же значением и без изменения в планах содержания и выражения используются в технической авиационной терминосистеме, а метафоричность-это случаи использования слова в качестве термина с изменением в его плане содержания на основе метафоры.

Рис. 4. Продуктивность разных средств образования терминов технической авиационной терминологии при семантическом способе образования в русском языке

Последний по продуктивности способ образования терминов- это аббревиация, куда входят случаи инициальной аббревиации и сокращения. Вообще в аэрокосмической терминологии «чрезвычайно продуктивные производные, образованные путем соединения сокращенных основ (аббревиатур разного типа)» [Бахарлу, 2012:66]. Но в интересующей нас сфере авиационной терминологии, они занимают последнее место, где из числа 215 терминов, только 12 терминов образованны этим способом. Таким образом, по анализу и исследованию основных способов и средств терминообразования в русской авиационной технической терминологии можно сказать, что:

- Более 58 процентов образованы синтаксическим способом.

- Более17 процентов образованы морфологическим способом.

- Более 14 процентов являются заимствованием.

- Более 7 процентов образованы семантическим способом.

- Более 4 процента образованы аббревиацией.

Рис. 5. Продуктивность основных способов терминообразования в русской авиационной технической терминологии

Подробная информация о продуктивности разных способов и средств показана в таблице1.

Число случаев использования разных способов исредств при образовании технических авиационных терминов врусском языке

Источник