- Имена собственные в русском языке: классификация и функции

- Определение понятия

- Функции имен собственных

- Классификация онимов

- Связь имен нарицательных с именами собственными

- Особенности перевода

- Видео

- Словообразование на базе имен собственных

- Общее представление о словообразовании

- Готовые работы на аналогичную тему

- Особенности словообразования на базе имён собственных

- Имена собственные: специфика, классификация и значения

Имена собственные в русском языке: классификация и функции

В составе любого языка имя собственное занимает важное место. Появилось оно в далекие времена, когда люди стали понимать и дифференцировать предметы, что потребовало присвоения им отдельных названий. Обозначение объектов происходило, опираясь на его отличительные признаки или функции для того, чтобы название содержало данные о предмете в символическом или фактическом виде. С течением времени, имена собственные стали предметом интереса в различных областях: географии, литературе, психологии, истории и конечно же, лингвистике.

Самобытность и содержательность изучаемого явления привели к возникновению науки об имени собственном — ономастики.

Определение понятия

Имя собственное — это существительное, которое называет предмет или явление в конкретном смысле, отличая его от других схожих ему предметов или явлений, выделяя их из группы однородных понятий.

Важный признак этого имени состоит в том, что оно связано с называемым объектом, несет информацию о нем, не затрагивая понятие. Их пишут с заглавной буквы, и иногда названия берут в кавычки (Мариинский театр, автомобиль «Пежо», пьеса «Ромео и Джульетта»).

Употребляются имена собственные, или онимы, в единственном либо во множественном числе. Множественное число проявляется в случаях, когда несколько предметов имеют сходные обозначения. Например, семья Сидоровых, однофамильцы Ивановы.

Функции имен собственных

Имена собственные, как единицы языка, выполняют различные функции:

- Номинативная — присваивание имен предметам или явлениям.

- Идентифицирующая — выделение конкретного предмета из множества.

- Дифференцирующая — отличие объекта от однородных ему внутри одного класса.

- Экспрессивно-эмоциональная функция — выражение положительного или отрицательного отношения к объекту номинации.

- Коммуникативная — номинация лица, предмета или явления во время общения.

- Дейктическая — указание на предмет, в момент произнесения его названия.

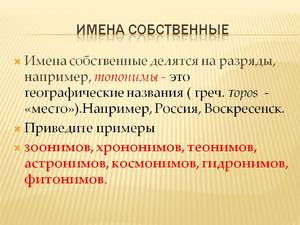

Классификация онимов

Собственные имена во всем своем своеобразии подразделяются на множество типов:

- Антропонимы — имена людей:

- имя (Иван, Алексей, Ольга);

- фамилия (Сидоров, Иванов, Брежнев);

- отчество (Викторович, Александровна);

- прозвище (Серый — для имени Сергей, Хромой — по внешнему признаку);

- псевдоним (Владимир Ильич Ульянов — Ленин, Иосиф Виссарионович Джугашвили — Сталин).

2. Топонимы — географические названия:

- ойконимы — населенные пункты (Москва, Берлин, Токио);

- гидронимы — реки (Дунай, Сена, Амазонка);

- оронимы — горы (Альпы, Анды, Карпаты);

- хоронимы — большие пространства, страны, области (Япония, Сибирь).

3. Зоонимы — клички животных (Мурка, Шарик, Кеша).

4. Документонимы — акты, законы (закон Архимеда, Пакт мира).

5. Другие названия:

- теле- и радиопередачи («Синяя птица», «Время»);

- средства передвижения («Титаник», «Волга»);

- периодика (журнал «Космополитен», газета «Таймс»);

- литературные произведения («Война и мир», «Бесприданница»);

- названия праздников (Пасха, Рождество Христово);

- торговые марки («Пепси», «Макдональдс»);

- организации, предприятия, коллективы (группа «Абба», Большой театр);

- стихийные явления (ураган «Хосе»).

Связь имен нарицательных с именами собственными

Говоря об имени собственном нельзя не упомянуть имя нарицательное. Различают их по объекту номинации.

Так, имя нарицательное, или аппелятив, называет предметы, лица или явления, которые имеют один или несколько общих признаков и представляют собой отдельную категорию.

- кошка, река, страна — имя нарицательное;

- кошка Мурка, река Обь, страна Колумбия — имя собственное.

Отличия имен собственных от нарицательных, также представляют большой интерес в научных кругах. Этот вопрос изучали такие языковеды, как Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, Л. В. Щерба, А. А. Уфимцева, А. А. Реформатский и многие другие. Исследователи рассматривают эти явления с разных сторон, приходя, иногда, к противоречивым результатам. Несмотря на это, выделяют специфические признаки онимов:

- Онимы называют предметы внутри класса, тогда как нарицательные имена — сам класс.

- Имя собственное присваивают отдельному предмету, а не множеству, к которому он принадлежит, несмотря на общие черты, характерные для этого множества.

- Объект номинации всегда конкретно определен.

- Хотя и имена собственные, и нарицательные связаны рамками номинативной функции, первые — только называют объекты, тогда как вторые еще и выделяют понятие о них.

- Онимы являются производными от аппелятивов.

Иногда имена собственные могут преобразовываться в имена нарицательные. Процесс преобразования онима в имя нарицательное называют аппелятивация, а обратное действие — онимизацией.

Благодаря этому, слова наполняются новыми оттенками смысла и раздвигают рамки своего значения. Например, собственное имя создателя пистолета С. Кольта стало нарицательным и часто в речи «кольт» употребляется для номинации этого вида огнестрельного оружия.

В качестве примера аппелятивации можно привести переход имени нарицательного «земля» в значении «почва», «суша», в оним «Земля» — «планета». Таким образом, используя имя нарицательное как название чего-либо, оно может стать онимом (революция — площадь Революции).

Кроме того, часто нарицательными становятся имена литературных героев. Так, в честь героя одноименного произведения И. А. Гончарова, Обломова, возник термин «обломовщина», которым обозначают бездеятельное поведение.

Особенности перевода

Особую сложность представляет перевод имен собственных, как на русский язык, так и с русского на иностранные языки.

Перевод онимов невозможно совершить, опираясь на смысловое значение. Его проводят с использованием:

- транскрипции (запись переводимого кириллицей с удерживанием исходного звукового ряда);

- транслитерации (соотнесение букв русского языка с иностранными при помощи специальной таблицы);

- транспозиции (когда отличающиеся по форме онимы имеют одинаковое происхождение, например, имя Михаил в русском языке, и Михайло в украинском).

Транслитерация считается наименее используемым способом перевода онимов. К ней прибегают в случае оформления международных документов, загранпаспортов.

Некорректный перевод может стать причиной дезинформации и неправильного толкования смысла сказанного или написанного. При переводе следует придерживаться нескольких принципов:

- Использовать справочные материалы (энциклопедии, атласы, справочники) для уточнения слов;

- Стараться сделать перевод, опираясь на как можно более точный вариант произношения или смысла названия;

- Пользоваться правилами транслитерации и транскрипции для перевода онимов с исходного языка.

Подводя итог можно сказать, что онимы отличаются богатством и разнообразием. Своеобразие типов и обширная система функций характеризуют их, а следовательно, ономастику, как важнейшую отрасль лингвистического знания. Имена собственные обогащают, наполняют, развивают русский язык, поддерживают интерес к его изучению.

Видео

Из этого видео вы узнаете, что такое имя собственное.

О нарицательных и собственных именах существительных вы узнаете из этого видео.

Источник

Словообразование на базе имен собственных

Вы будете перенаправлены на Автор24

Общее представление о словообразовании

В настоящее время лингвисты особо обращают внимание на вопросы, связанные с явлением номинации и её структурой. Современный мир постоянно пополняется новыми понятиями, что вызвано стремительным темпом научно-технического прогресса, интенсивным развитием социально-экономической и политической ситуации в мире. Это всё прямым образом влияет на язык и на его лексический состав.

Одним из основных способов изменения лексического состава языка является словообразование.

Словообразование представляет собой процесс образования новых слов, которые возникли в результате формально-семантического соотношения между ними и однокоренными (производящими) словами.

В иностранной лингвистической литературе вместо понятие «словообразование» принято использовать понятие «деривация», причём новое (производное) слово в этом случае называется дериватом.

Согласно одной из основных оппозиций (противопоставлений) в языкознании, словообразование может пойти как по диахронному, так и по синхронному пути (способу).

Диахронные способы не предполагают наличия между производящим и производным словом отношений производства (мотивации) То есть используется производящее слово целиком без привлечения каких-либо аффиксов. В частности, диахронными можно назвать следующие способы словообразования:

- морфолого-синтаксический способ, который предполагает переход конкретного слова из одной части речи в другую;

- лексико-семантический способ, который предполагает приобретение одним словом различных значений.

Синхронные способы словообразования основаны на использовании различных аффиксов, морфем и основ. В связи с этим, синхронные способы преимущественно представлены морфологическими способами, то есть аффиксацией – присоединением к основе слова аффиксов или их опущением. Они подразделяются на такие способы, как:

Готовые работы на аналогичную тему

- приставочный способ, который предполагает присоединение к основе слова приставок (префисков);

- суффиксальный способ, который предполагает присоединение к основе слова суффиксов;

- приставочно-суффиксальный способ, который имеет место при одновременном использовании приставки и суффикса;

- бессуффиксный способ, который предполагает опущение наличествующих суффиксов;

- словосложение, которое предполагает объединение в одном (сложном) слове нескольких основ;

- аббревиация, которая представлена сокращением слова или словосочетания.

Словообразование и связанные с ним отношения изучаются отдельным разделом языкознания – дериватологией.

Особенности словообразования на базе имён собственных

Возможно словообразование, производящим словом в котором выступает имя собственное, то есть имя существительное, обозначающее конкретный, вполне определённый предмет (или явление), что выделяет его на фоне других однородных предметов (или явлений). В частности, к именам собственным относятся:

- имена людей / антропонимы (личные имя, фамилия, отчество, прозвище и т.д.);

- имена животных / зоонимы (клички животных);

- географические названия / топонимы (названия рек, гор, улиц, городов и т.д.);

- другие названия (произведений литературы, товаров, интернет-сайтов и др.).

Имена собственные могут быть использованы для образования новых слов – имён существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Причём особенности этих новообразованных слов предопределены спецификой имён собственных как особого лексико-грамматического разряда существительных. Суть этих особенностей состоит в следующем.

Во-первых, слова, производные от имён собственных названий лиц, обычно не включены в лексику языка и, следовательно, не указаны в словарях. С одной стороны, это связано с прекращением употребления подобных слов, что вызвано завершением карьеры или смерти людей, чьи имена стали базой для производных слов. С другой стороны, ограниченной узнаваемостью этих лиц, что препятствует полноценному обращению соответствующих дериватов. А во-вторых, имена собственные и имена нарицательные существенно различается в плане выражения признака производных от них слов.

В настоящее время высказывается предположение, что применительно к словам, производным от имен собственных, реализуется теория словообразовательных рядов. Эта теория даёт разъяснения насчёт функционирования механизма структурно-семантического взаимодействия производящей основы и различных аффиксов. В частности, принадлежность к определенному типу словообразовательного ряда влияет на выбор основной или расширенной формы суффикса и соответственно на структурно-семантическую вариативность словообразовательных формантов.

Лексический состав языка во многом обогащается за счёт слов, которые произведены от имён собственных. На их базе, как правило, образуются новые имена существительные и имена прилагательные. Их образование преимущественно осуществляется посредством словосложения и суффиксального способа. В результате имена собственные наполняют язык новыми словами – именами нарицательными.

Русский язык также имеет ряд дериватов, которые были образованы, основываясь на именах собственных. К их числу можно отнести следующие слова:

- толстовка – это разновидность одежды, которая была названа в честь Л.Н. Толстого;

- бойкот – это протест, названный по имени британского управляющего XIX века Чарльза Бойкотта, против которого выступали ирландцы;

- оливье – это салат, получивший название от французского шеф-повара Люсьена Оливье;

- мавзолей – это погребальная постройка, которая была названа по аналогии с роскошной гробницей карийского царя Мавсола;

- силуэт – это теневой профиль, впервые срисованный с образа французского министра Этьена Силуэта, который ради дохода казне уменьшил пенсии и ввёл дополнительные налоги.

Таким образом, слова, образованные на базе имён собственных и получившие значение от определённого контекста, достаточно распространены в современном языке.

Источник

Имена собственные: специфика, классификация и значения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Курсовая работа по теме:

«Имена собственные и их роль в

литературе и русском языке»

ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ……………………. ..4

1.1. Определение имени собственного…………………………………………..4

1.2. Типы, виды, классификации имен собственных…………………………. 5

Г ЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ …………………8

2.1. Использование имен собственных в русском языке……………………….8

2.2. Использование имен собственных в литературе………………………….10

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………. 14

Актуальность данной темы раскрывается в том, что что без имен собственных в русском языке не обойтись. Людям, животным, растениям и даже неодушевленным предметам нужны имена и названия.

Объект исследования – русский язык.

Предмет исследования – имена собственные.

Цель исследования – выявить специфику имен собственных и их роль в нашем языке и литературе. В соответствии с целью, объектом и предметом исследования данной работы решались такие задачи:

1.Дать определение имен собственных.

2. Определить классификацию имен собственных.

3. Определить роль собственных имен существительных в русском языке и литературе.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:

1. Исследование языкового материала.

2. Изучение учебной литературы по данной теме.

Структура работы обусловлена целью. Две главы, которые раскрывают данную тему. В конце работы в заключение представлены выводы и сама работа завершается списком использованных источников и приложением.

ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

1.1. Определение имени собственного

Имя собственное — это имя существительное, обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для называния конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Имя собственное противопоставляется имени нарицательному.

Собственные имена существительные пишутся с большой буквы.

К ним относятся:

— имена, фамилии, отчества и прозвища людей (Иван Иванович Иванов) ;

— клички животных (Шарик, Тузик, Муська) ;

— имена героев литературных произведений (Илья Ильич Обломов) ;

— географические названия (Москва, Франкфурт, Кавказ, Нева) ;

— астрономические и астрологические обозначения (Луна, созвездие Гончих Псов) ;

— названия журналов, газет, литературных произведений и т. д. (газета «Правда», журнал «Наш сад»);

— названия марок машин, сигарет и т.д. (автомобиль «Москвич», сигареты «Дружок») [3;117].

Важно отметить, что названия пишутся не только с большой буквы, но и в кавычках!

Имена собственные не имеют формы множественного числа (за исключением фамилий лиц, относящихся к одной семье – семья Ивановых, господа Петровы). Т. к. существительные бывают нарицательными и собственными.

Собственные — это те существительные, которые обозначают названия рек, городов, имена людей и клички животных. Соответственно, нарицательные — это все остальные имена существительные.

История знает множество примеров, когда имена собственные становились нарицательными. Вот некоторые их них:

— Пирожное и торт наполеон, по легенде, обязаны названием императору Наполеону Бонапарту, любившему этот вид кондитерских изделий.

— Кольт, Максим, Маузер, Наган — известные изобретатели оружия.

— Бельгийский мастер Сакс дал название популярному духовому инструменту — саксофону.

— Одно из античных преданий рассказывает о красивом юноше Нарциссе, который был влюблён в себя так, что не замечал никого и ничего вокруг, а всё время смотрел на своё отражение в воде. Боги, разгневавшись, превратили его в растение. Белый цветок нарцисса склоняется набок и словно смотрит жёлтым глазком вниз, на своё отражение. ..

— Иногда предметы получают свои названия по месту, откуда они были вывезены: кофе (от названия страны Каффа, находившейся в Африке) , персик (от Персия — современный Иран) , апельсин (голландское слово appelsien буквально переводится как «китайское яблоко»). Слово брюки происходит от названия голландского города Брюгге.

1.2. Типы, виды, классификации имен собственных

Имена собственные многообразны по своей природе, они отражают различные реалии жизни и деятельности общества. Исходя их этого, одной из самых острых проблем в ономастике является проблема классификации имен собственных.

В современной ономастике большинство лингвистов сходятся во мнении относительно того, на какие категории следует делить имена собственные. Однако между классификациями, которые предлагают ученые, есть определенные различия. Оптимальное структурирование имен собственных предложила А.В. Суперанская.

«Существуют две самостоятельные, однако достаточно связанные между собою группы собственных имен: имена, сложившиеся естественным путем, и имена, искусственно созданные, выдуманные. Вторые в свою очередь делятся на употребляющиеся в реальной действительности, наряду с естественными, сложившимися именами (придуманные новые личные имена, искусственные фамилии, переименования географических объектов) и на имена книжные (имена и фамилии героев литературных произведений, названия мест действия)».

В своей работе «Общая теория имени собственного» исследователь приводит несколько классификаций имен собственных, в основу которых положены разные признаки. Так, в ее труде можно найти классификации по линии «макро-микро», структурную, хронологическую, стилистическую и эстетическую, а также классификацию имен собственных в связи с объемом закрепленных в них понятий.

А. В. Суперанская распределяет имена собственные на три группы, которые разбиваются на подгруппы. Итак, классификация А. В. Суперанской выглядит следующим образом:

Имена живых существ и существ, воспринимаемых, как живые:

· Антропонимы индивидуальные и групповые (имена, фамилии, отчества, псевдонимы людей)

· Зоонимы индивидуальные и групповые (клички животных)

· Мифонимы (собственные имена вымышленных объектов в мифах и сказаниях).

Именования неодушевленных предметов:

· Топонимы (имена собственные, обозначающие названия географических объектов)

· Космонимы и астронимы (названия небесных тел и созвездий)

· Фитонимы (наименования растений)

· Хрематонимы (собственные имена предметов материальной культуры)

· Названия средств передвижения

· Сортовые и фирменные названия.

Собственные имена комплексных объектов:

· Названия предприятий, учреждений, обществ, объединений

· Названия органов периодической печати

· Хрононимы (имя исторически значимого отрезка времени)

· Названия праздников, юбилеев, торжеств

· Названия мероприятий, кампаний, войн

· Название произведений литературы и искусства

· Фалеронимы (имена собственные любого ордена, медали)

· Названия стихийных бедствий[5;87].

Вывод по 1 главе

Имя собственное — это имя существительное, обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для называния конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений.

Подход к делению на категории может быть разным в силу как объективных, так и субъективных причин, которые, в свою очередь, определяться факторами общественного порядка и индивидуальным подходом исследователя.

ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

2.1. Использование имен собственных в русском языке

Как особый класс слов имена собственные были выделены еще стоиками (Хрисиппом), однако и позднее–в эпоху Возрождения, в новое время (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбниц), в течение всего XIX века (Дж. Ст. Милль, X.Джозеф) продолжалось их изучение, в ходе которогомежду учеными возникали споры по разным вопросам. Самой трудной задачей оказалось определение своеобразия значения имени собственного. Много усилий к ее разрешению приложил крупный английский логик Джон Стюарт Милль (1806–1873). Он считал, что собственные имена не обладают значением, а представляют собой своеобразные ярлыки, помогающие узнавать предметы и отличать их друг от друга. С именем-ярлыком не связывается характеристика названной вещи, они не «коннотируют» (не обозначают, не описывают ее), а лишь «денотируют» (называют) ее.

Другой английский логик X. Джозеф, не соглашаясь с Миллем, отказывавшим собственным именам в семантике, высказывал прямо противоположное мнение: он находил, что «собственное имя имеет даже больше значения, чем нарицательное».В наше время можно говорить, по крайней мере, о трех группах исследователей семантики онима: авторы, отрицающие наличие значения у имен собственных (Г. Амман, Е.М. Галкина-Федорук и др.); авторы, признающие наличие у собственных имен значения, но отрицающие их связь с понятием-сигнификацией (А.А.Реформатский, А.В. Суперанская, О.С. Ахманова и другие); авторы, утверждающие, что собственные имена обладают и значением, и понятием (В.А. Никонов, Л.М. Щетинин, О.К. Жданов, М.К. Шарашова и другие).Нужно отметить такие немаловажные особенности имен собственных, как:

а) их генетическую вторичность по сравнению с нарицательными (большая часть собственных имен получена на базе имен нарицательных);

б) их функциональную вторичность (собственное имя всегда является вторым, обычно более конкретным наименованием предмета, который уже назван «раньше» нарицательным словом);

в) их структурно-языковую (лексико-семантическую, а также грамматическую) и функциональную специализацию;

г) несколько своеобразное положение ономастических единиц (слов и других языковых знаков функционально сходных с онимами) в языке: их нельзя относить к одному–лексическому–ярусу языка, поскольку их своеобразие проявляется также и в грамматике, и в фонетике (хотя слабее, чем в семантике);

д) несколько иное воплощение в собственных именах таких языковых явлений, как многозначность, омонимия, синонимия, антонимия, вариативность и некоторых других;

е) иную по сравнению с апеллятивами статистическую (количественную и частотную) закономерность употребления, а также, видимо, иное распределение по функциональным стилям (есть много текстов, совсем не использующих собственных имен, то есть построенных из одних апеллятивных единиц, и малочисленны виды текстов, состав-ленных из одних имен собственных).

Правильно подмечая специфику имени собственного в его значении, исследователи расходятся в ее толковании.

Имя собственное, являясь единицей языка–словом или функционально сходным с ним словосочетанием, обладает всеми названными типами отношений, однако их качество в собственном имени несколько своеобразно по сравнению с соответствующими компонентами значения нарицательных слов, что и обеспечивает собственным именам языково-речевую специфику и объединяет их в особую подсистему в пределах общей лексико-семантической системы языка. В этом и кроется уникальность имен собственных в рамках русского языка.

2.2. Использование имен собственных в литературе

В художественной литературе используются все виды имен собственных: обычные «естественные» имена, которые перенесены автором в литературные произведения (Наташа Ростова, Татьяна Ларина, Павел Власов, Григорий Мелехов, названия реальных городов, селений, рек и т. д.), и книжные имена, изучение которых только начинается в так называемой поэтической ономастике.

Книжные имена можно было бы подразделить на две неравнозначные группы в зависимости от их функциональных особенностей, отражающихся на их внешней и внутренней формах.

В первую войдут имена собственные, «скроенные» авторами по существующим моделям и порой с трудом отличимые от «всамделишных» фамилий и названий (Рахметов, Инсаров, Грацианский, Бададошкин и др.). В этой группе собственные имена сохраняют свою основную функцию, определяющую их языковую сущность и своеобразие: они называют предмет мысли, соотносятся с конкретным персонажем или объектом, локализуя его во времени и пространстве.

Вторую группу составят те книжные имена, которые совмещают в себе характеристики собственного и нарицательного имен. Они выполняют в речи функцию, как называющего знака, так и означающего, ибо они не только указывают на объект мысли, но и характеризуют его обычно с иронической или сатирической точки зрения.

Ядром группы являются прозвища и значимые имена собственные — речевые (окказиональные) антропонимы и топонимы.

Смысловое имя — это своеобразный троп, равнозначный, в известной степени, метафоре и сравнению и используемый в стилистических целях для характеристики персонажа или социальной среды[12;118]. Смысловые имена придумываются автором, преследующим определенные цели и опирающимся в своем словотворчестве на существующие в ономастике традиции и модели.

Поиски литератора, создающего имя собственное, определяются творческим замыслом, который основан на критериях художественной целесообразности и стилистической функции искомого имени. Оба этих критерия далеко не равнозначны.

Фамилии таких героев, как Онегин, Ленский, Арбенин и др., по авторскому разумению, художественно целесообразны: их выбор был обусловлен замыслом и пристрастиями авторов, авторскими ассоциациями и литературно-историческими причинами. Имя Татьяны Лариной тоже в известной степени не случайно.

После экзотических имен героев и героинь в произведениях романтиков, после «изящных» имен у сентименталистов поэту реалистической школы хотелось противопоставить этим ономастическим красотам самое простое обычное русское имя.

Пушкин не побоялся освятить «впервые именем таким, страницы нежные романа». Однако степень и сам характер оценочности в фамилиях Ларина, Онегин, Ленский, Печорин, внутренняя форма которых не намекает читателю на какие-либо черты характера или внешности героев, вряд ли могут сравниваться с экспрессивно-оценочной стилистической функцией таких имен, как Молчалин, Скалозуб, Собакевич или унтер Пришибеев. В этих фамилиях отчетливо выражена оценочная функция: называя, они характеризуют своих обладателей.

Тематические основы личных имен и прозвищ во многих европейских языках группируются по следующим семантическим признакам:

Основной для этой группировки служит деление, предложенное А. М. Селчщевым всего незаконченном труде «Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ».

1. Обстоятельства рождения и семейные отношения: Подкидыш, Найден, Любым, Поздей, Меньшик, Внук, Дед, Горе.

2. Внешний вид: Лысак, Кругляк, Худыш, Беззуб, Брюхан, Бородай.

3. Особенности и черты характера: Моргун, Крикун, Баламут, Бирюк, Мигай, Погуляй, Мерзляк, Говоруха, Богомол, Олух, Болван.

4. Социально-экономическое положение: Селянин, Холоп, Сирота, Бобыль, Попович, Беспортошник.

5. Занятие и профессия: Кукольник, Кабатчик, Корабельщик, Мельник, Дегтярь, Гончар, Кожевник, Коновал, Бондарь, Богомаз.

6. Происхождение: Ненаш, Русак, Казанец, Инозем, Грек, Озеран. Кривич, Немец.

7. Фауна и флора: Волк, Лиса, Карась, Ворона, Медведь, Беркут, Блоха, Жук, Василек, Дуб, Арбуз, Огурец.

8. Вещи и предметы: Базар, Атлас, Алмаз, Столб, Серп, Блин [3;142].

Конечно, это неполная семантическая группировка возможных ономастических основ. Однако она показывает, сколь широк выбор смысловых основ для словопроизводства значимых имен собственных.

Вывод по 2 главе

Имена собственные ценны и незаменимы, потому что представляют собой особую категорию лексем русского языка.

Есть множество способов давать названия предметам или имена и фамилии людям. В литературе, в каждом произведение мы видим усердную работу автора. Как он вкладывал в создание имени характер, повадки и темперамент героя.

Поэтому, когда мы прочитываем очередное имя, можно задуматься сколько было смысла в него вложено.

Таким образом, имена собственные в русском языке выполняют роль:

Отдельного вида лексемы;

Указывают на индивидуальность лица;

В рамках литературы:

Помогают автору – писателю или поэту – воссоздать индивидуальность героя повествования;

Через имя указать на особенности характера героя.

Имя собственное — слово или словосочетание, предназначенное для называния конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений.

Без имен собственных не было бы наших имен и названий всего того, что мы знаем.

Имена собственные – это особая категория лексем в рамках лингвистики. Так, в русском языке выполняют роль:

Отдельного вида лексемы;

Указывают на индивидуальность лица;

В рамках литературы:

Помогают автору – писателю или поэту – воссоздать индивидуальность героя повествования;

Через имя указать на особенности характера героя.

Таким образом, мы – современные носители русского языка- должны сохранять наше лексическое богатство и преумножать его.

Источник