Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

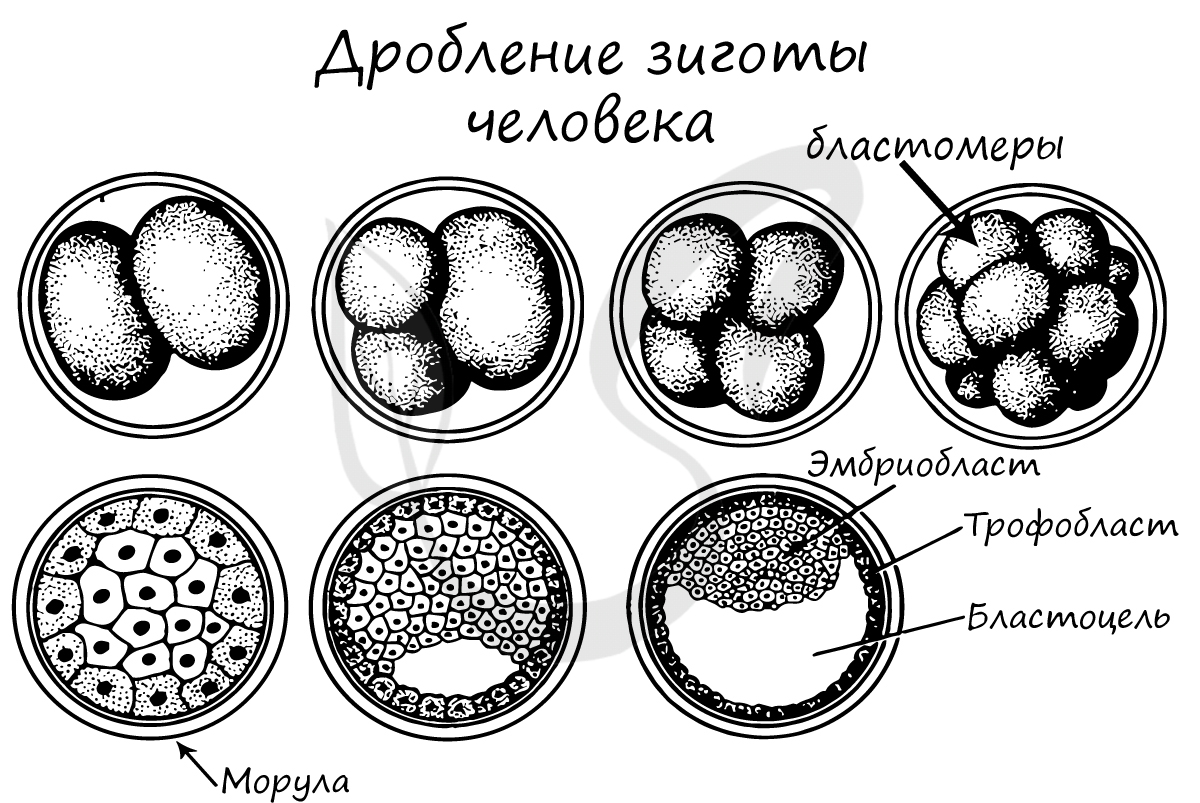

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение — слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum — ягода тутового дерева) — клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция — заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри — бластула (греч. blastos — зачаток).

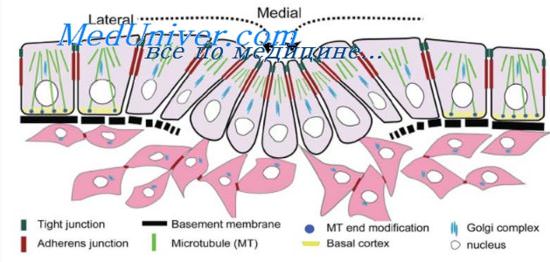

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость — бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

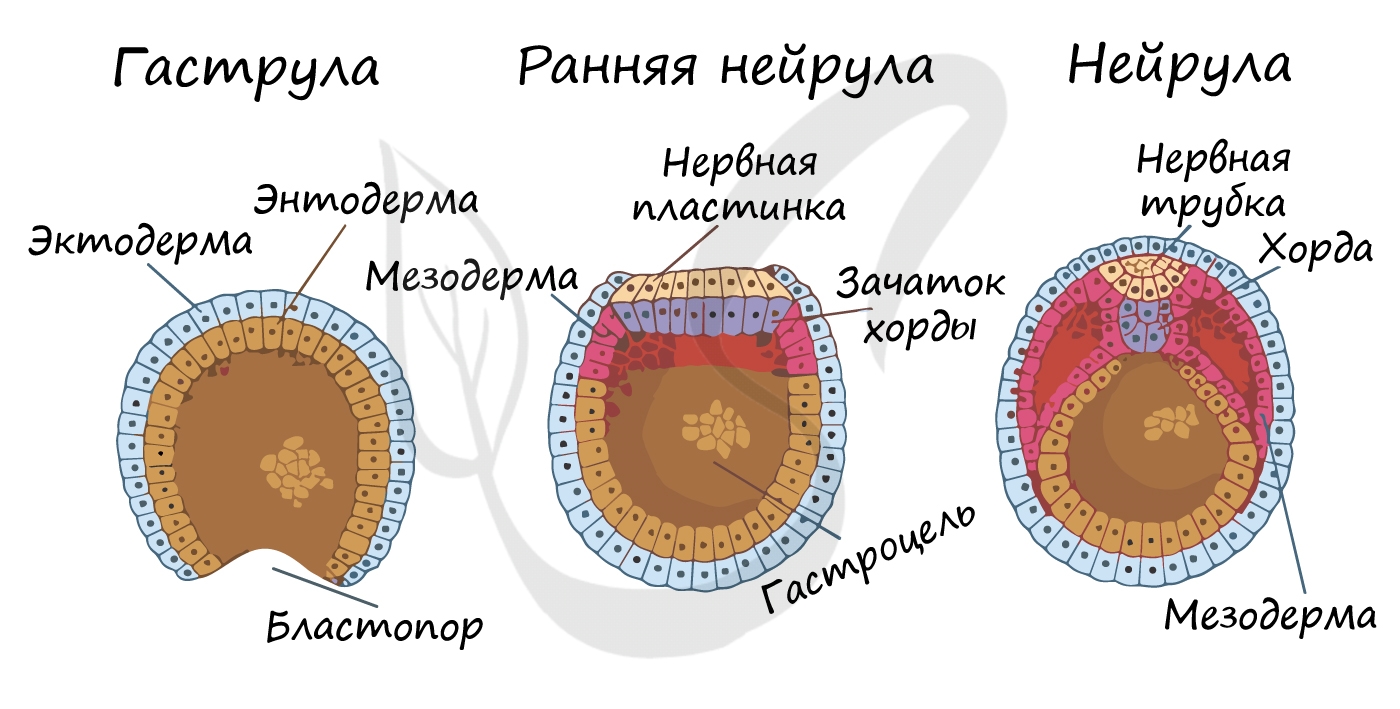

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь — происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется — гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду — первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος — наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок — мезодерма (греч. μέσος — средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции — закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма — окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος — наружный) — наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) — средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») — внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

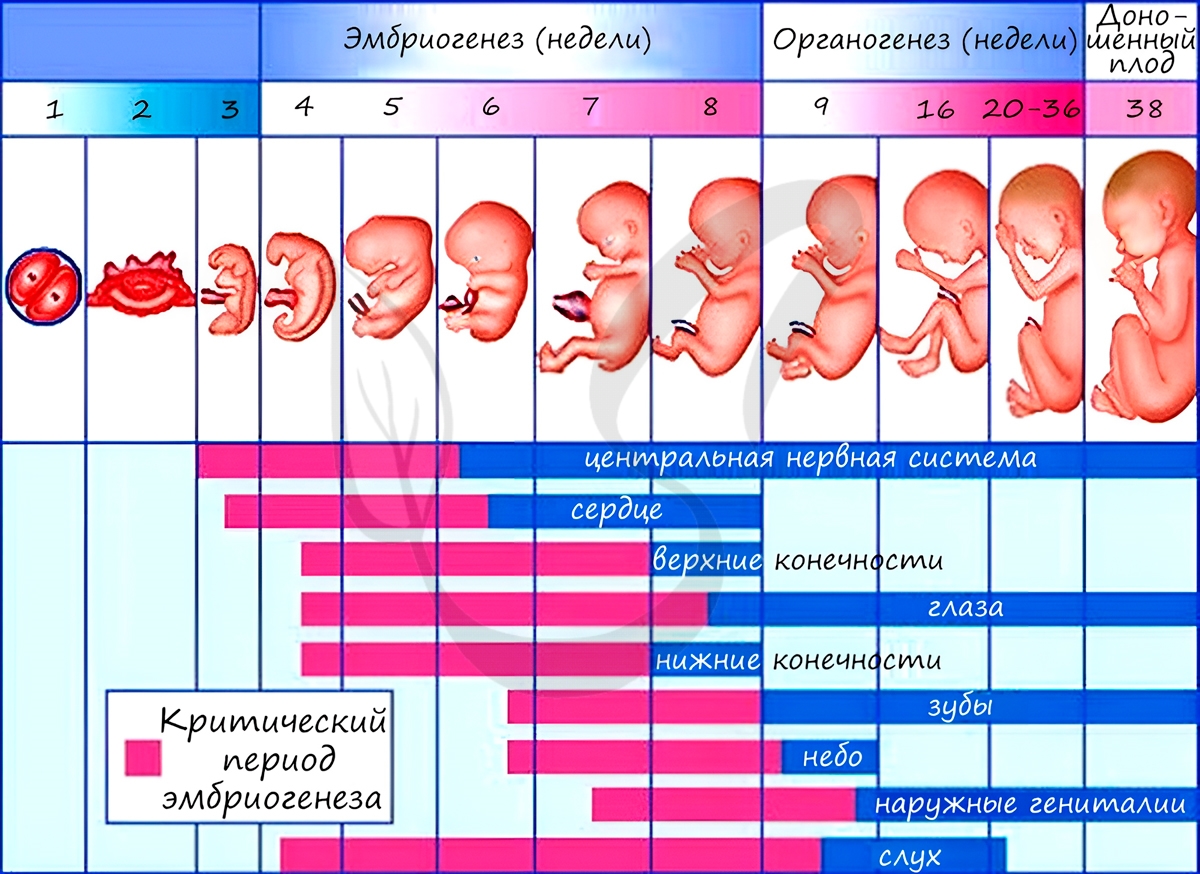

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

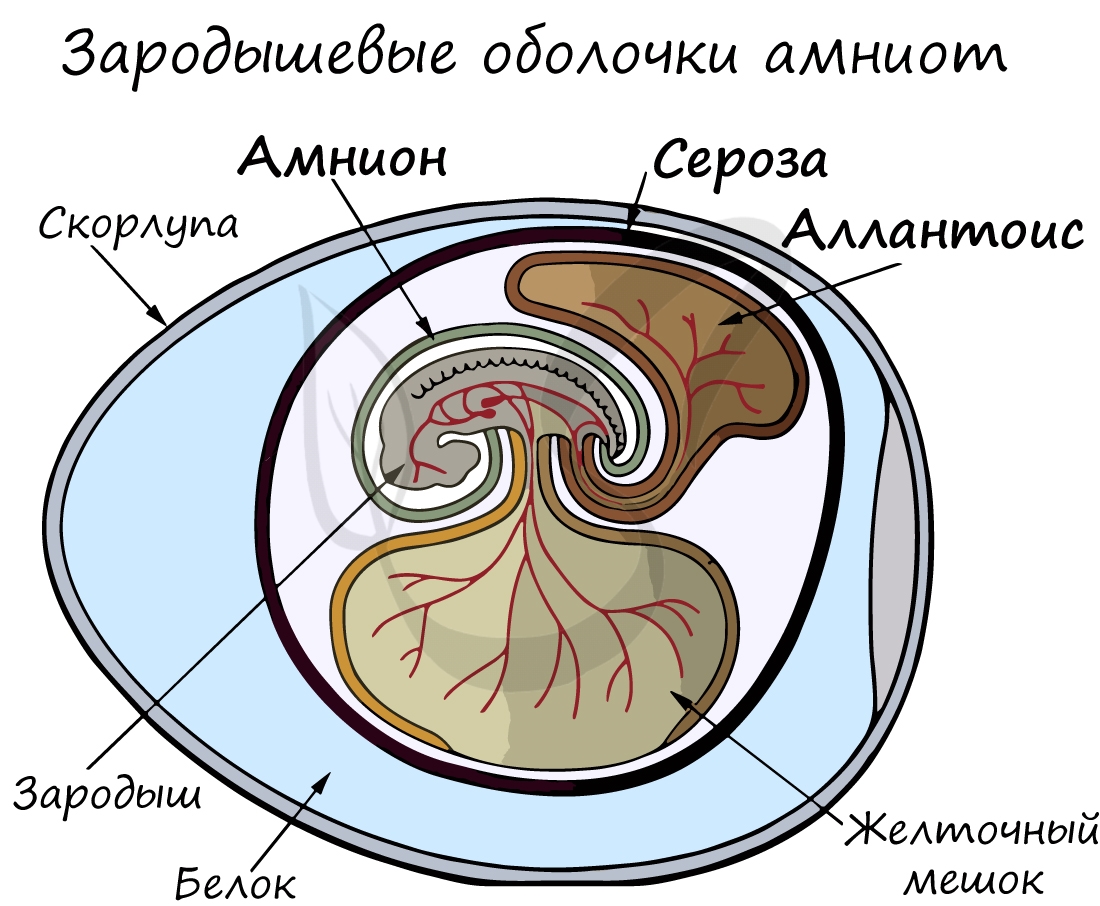

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные — группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа — аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты — группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они «обрели независимость» от него.

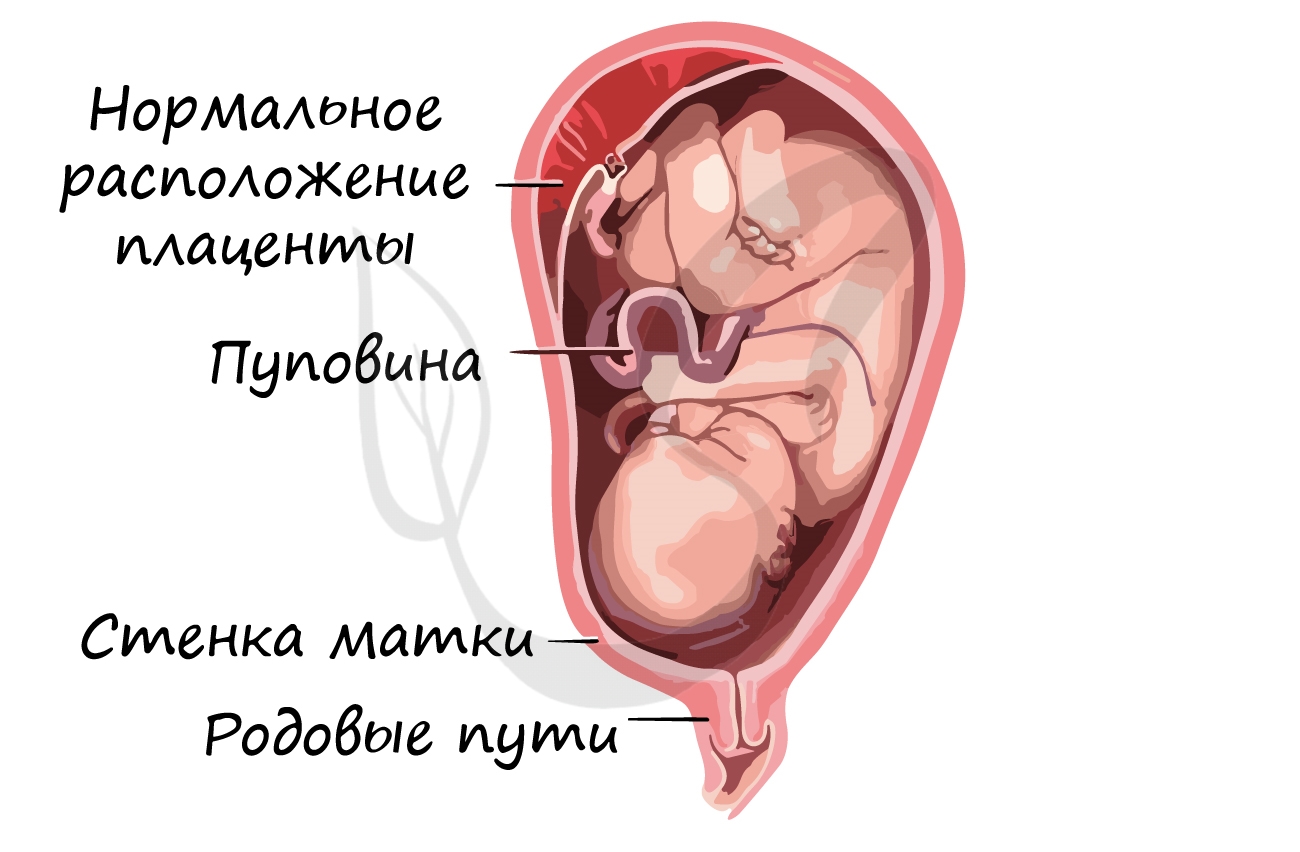

Развитие плода происходит в мышечном органе — матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту — «детское место» — орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой — кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган — пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Способы образования гаструлы таблица

За процессами дробления и бластуляции следует целый ряд дальнейших процессов развития, которые ведут к образованию примитивных, первичных закладок органов эмбриона, то есть к возникновению сначала двух, а затем трех зародышевых листков, или пластов, из первоначально единой бластодермы бластулы (наружный зародышевый листок, или эктодерма, средний листок, или мезодерма, и внутренний листок, или энтодерма). Стадия развития с двумя зачатковыми зародышевыми пластами называется гаструлой.

После завершения периода гаструляции происходят уже более сложные изменения, которые сначала обусловливают формирование спинного отдела зародыша (нотогенез), позднее — образование его тела, закладку полости тела, так называемого целома в мезодерме (целомация), далее закладку спинной струны, то есть хорды (хордуляция), и образование зачатков нервной системы в виде нервной, медуллярной пластинки и медуллярной трубки (нейруляция). Чем животное старше в филогенетическом отношении, то есть, чем выше ступень его филогенетического развития, тем сложнее эти процессы (хотя их основная схема остается неизменной и ее можно вывести из развития ланцетника) и тем более эти процессы перекрываются хронологически (гетерохронически).

В области вегетативного полюса бластулы в бластодерме несколько крупнее бластомеров, находящихся на анимальном полюсе. Область этих более крупных бластомеров вегетативного полюса начинает постепенно вдавливаться, впячиваться внутрь бластоцеля по направлению к анимальному полюсу.

Благодаря этому полость бластоцеля начинает уменьшаться, а бластодерма вегетативного полюса приближается к клеточному слою бластодермы анимального полюса. Наконец, оба этих слоя примыкают друг к другу, что одновременно ведет к исчезновению полости бластоцеля. Этот процесс чисто морфологически можно сравнить с вдавлением одной стенки дырявого резинового шара внутрь, к противоположной стенке. Можно сказать, что гаструляция у ланцетника происходит по способу инвагинации (впячивания).

При этом не происходит активного врастания области вегетативного полюса по направлению к полюсу анимальному; процесс инвагинации в действительности обусловливается неравномерным ростом бластулы. В связи с тем, что клетки в области анимального полюса размножаются быстрее, чем клетки на вегетативном полюсе, бластодерма анимального полюса, разрастающаяся в ширину, начинает замыкаться, включая в себя более медленно растущую область вегетативных бластомеров.

Наряду с этим, несомненно, имеют значение и изменения коллоидного состояния поверхностного слоя цитоплазмы клеток по краям бластопора.

Таким образом, в результате инвагинации возникает мисковидное образование, стенка которого является уже двуслойной, поскольку противолежащие области бластодермы при инвагинации примыкают одна к другой. На дне новой полости, возникшей в результате инвагинации, располагается внутренний слой клеток, соответствующий прежнему вегетативному полюсу бластулы. Ее наружная поверхность, наоборот, покрыта слоем бластодермы, располагавшейся ранее на анимальном полюсе. Эта стадия развития, которая характеризуется стенкой, состоящей из двух примыкающих клеточных слоев, называется гаструлой. Наружный эпителиальный слой гаструлы представляет собой наружный зародышевый листок, пласт — эктодерму, внутренний слой — внутренний зародышевый листок — энтодерму.

Источник

Гаструляция книдарий: ключ к пониманию филогенеза или хаос вторичных модификаций?

Данные по эмбриональному развитию книдарий, относящихся к низшим многоклеточным животным, часто используются для решения вопросов, связанных с происхождением и ранней эволюцией Metazoa, а также с основными закономерностями эволюции онтогенеза. Особое внимание уделяется гаструляции – морфогенетическому процессу, в ходе которого клетки раннего эмбриона дифференцируются на зародышевые листки и формируется первичный план строения. В статье проведен сравнительный анализ гаструляции различных книдарий. Мы показывали, что для гаструляционных морфогенезов книдарий характерна высокая степень межгрупповой, внутригрупповой и индивидуальной изменчивости. Мы считаем, что способ гаструляции у книдарий определяется не столько эволюционной историей рассматриваемого вида, сколько эволюционно пластичными адаптивными признаками, такими, как размер яйцеклетки и содержание в ней желтка, число клеток на стадии бластулы или морулы, наличие фототрофных симбионтов, экология личинки. Поскольку онтогенез книдарий обладает высокой эволюционной пластичностью, его изучение должно способствовать лучшему пониманию фундаментальных закономерностей эволюции процессов развития.

У многоклеточных животных (Metazoa) во время эмбрионального развития происходит дифференцировка зародышевых листков: экто- и эндодермы у «низших», «двухслойных» животных, или экто-, эндо- и мезодермы у «высших», трёхслойных животных. Зародышевые листки дифференцируются в ходе гаструляции — процесса, во время которого также закладывается первичный план строения организма. Считается, что изучение гаструляции «низших» Metazoa является ключом к пониманию происхождения и ранней эволюции животных, и особенно закономерностей эволюции их онтогенеза. Достаточно вспомнить теории гастреи Э. Геккеля и фагоцителлы И.И. Мечникова, в которых морфология эмбриона на стадии гаструлы рассматривается как рекапитуляция (воспроизведение) одного из самых ранних этапов эволюционного становления Metazoa. Данные по эмбриональному развитию «низших» Metazoa широко используются в настоящее время для подтверждения или опровержения филогенетических построений и макроэволюционных гипотез. Неформальная группа «низших Metazoa» объединяет типы Cnidaria (стрекающие или книдарии), Porifera (губки), Placozoa и Ctenophora (гребневики). Предполагается, что книдарии являются сестринской группой по отношению к билатерально-симетричным животным (Bilateria).

Как типичные представители низших Metazoa, книдарии обладают простым планом строения, который принято считать эволюционно примитивным (рис. 1). Они двухслойны: их тело состоит из экто- и эндодермы. Книдарии имеют единственную орально-аборальную ось тела, кишечную полость, открывающуюся наружу только одним (ротовым) отверстием. К числу признаков, характерных для типа Cnidaria, можно отнести также разнообразие способов бесполого размножения, высокую способность к регенерации, а также к тканевым и клеточным трансдифференцировкам (способность взрослой региональной стволовой клетки дифференцироваться в клетки другого органа и/или другого зародышевого листка). В настоящее время в типе Cnidaria выделяют пять классов: Anthozoa, Scyphozoa, Staurozoa, Hydrozoa и Cubozoa (рис. 2). Их филогенетические взаимоотношения остаются спорными.

Несмотря на прогресс в изучении развития книдарий современными методами (в том числе методами молекулярной генетики и биоинформатики), наши знания об их эмбриональном развитии, к сожалению, часто остаются на уровне конца XIX века. Могут ли имеющиеся у нас данные по раннему развитию книдарий прояснить спорные моменты их эволюции и филогении? В статье «Гаструляция книдарий: ключ к пониманию филогенеза или хаос вторичных модификаций?» авторы отвечают на этот вопрос, анализируют накопленные к настоящему моменту сведения об эмбриональном развитии, и в первую очередь, о гаструляции различных представителей типа Cnidaria.

У книдарий существует четкая преемственность между орально-аборальной полярностью взрослого животного и полярностью яйцеклетки. Оральный полюс полипа соответствует анимальному полюсу яйца, на котором происходит отделение полярных телец, расположен женский пронуклеус и закладывается первая борозда дробления. У видов, гаструляция которых морфологически поляризована, этот полюс также является полюсом формирования эндодермы. У активно плавающей личинки планулы этот полюс становится задним концом. Из заднего конца планулы в ходе метаморфоза формируется оральный полюс полипа.

Первичный план строения Cnidaria формируется при помощи широкого спектра различающихся путей развития. Эти пути эквифинальны, так как у абсолютного большинства книдарий они приводят к одному и тому же итогу: формированию двухслойной личинки планулы (или паренхимулы, а затем планулы).

Изучение эмбрионального развития, и особенно гаструляции Cnidaria имеет очень длинную историю. Фактически, классификация типов гаструляции и первые описания многих гаструляционных морфогенезов, сделанные в XIX веке, были основаны на изучении эмбриогенеза книдарий (Metschnikoff, 1886). В тот же период данные по развитию книдарий и других низших Metazoa (губок) начинают использоваться для построения теорий происхождения многоклеточности и онтогенеза животных (Metschnikoff, 1886; Haeckel, 1874).

Одна из самых удачных классификаций типов гаструляции (гаструляционных морфогенезов) была предложена О.М. Ивановой-Казас (1975, с. 50). Эта классификация подчёркивает тесную связь типов гаструляции с морфологией бластулы, которая, в свою очередь, зависит от особенностей дробления. В статье приводится её упрощённый вариант (рис. 3).

Итак, если в результате дробления получается целобластула (рис. 3, а), гаструляция может осуществляться за счёт первичной (клеточной) деламинации (рис. 3, б), униполярной иммиграции клеток (рис. 3, в), мультиполярной иммиграции клеток (рис. 3, г) и инвагинации (рис. 3, д). Если в результате дробления получается морула (плотная группа клеток) (рис. 3, е), гаструляция может осуществляться за счёт вторичной (морульной) деламинации (рис. 3, ж). Если в ходе дробления получается бластула, состоящая из клеток, резко различающихся по размеру (амфибластула, рис. 3, з), то гаструляция скорее всего будет осуществляться за счёт эпиболии (рис. 3и). Существует также довольно редкий вариант гаструляции – изгибание плакулы (рис. 3, к, л). Если целобластула по каким-то причинам имеет плоскую (дисковидную) форму, то ее можно называть плакулой (рис. 3, к), а гаструляция представляет собой последовательное преобразование этого диска в чашу и сферу с отверстием – бластопором (рис. 3, л). Интересно, что у книдарий обнаружены практически все варианты гаструляционных морфогенезов, приведенные на этом рисунке. При таком разнообразии уместно задаться вопросом, существует ли строгая связь между типом гаструляции и филогенетическим положением тех книдарий, для которых он характерен. Попробуем выяснить так ли это, рассмотрев особенности гаструляционных морфогенезов у представителей разных таксонов книдарий. В статье рассматриваются гаструляция 4-х классов книдарий — Anthozoa, Scyphozoa, Staurozoa и Hydrozoa (информации по раннему развитию Cubozoa в литературе отсутствует). Однако здесь мы остановимся (в качестве примера) на анализе данных по гаструляции Anthozoa и Hydrozoa,

Гаструляция у Anthozoa

В классе Anthozoa эмбриогенез лучше всего изучен у подкласса Hexacorallia. За последние два десятилетия было подробно изучено развитие модельных видов: актинии Nematostella vectensis и склерактинии Acropora millepora . Развитие немодельных склерактиний сейчас очень активно изучает эмбриолог Нами Окубо (Токийский Университет). Наш анализ развития этой группы в значительной степени опирается на её данные (Okubo et al., 2013). Обобщив всю имеющуюся в литературе информацию, мы выделили пять основных вариантов путей развития Hexacorallia (рис. 4, а-д):

Насколько жестко тот или иной путь развития связан с таксономическим положением вида? Самое необычное развитие, при котором формируется плакула (вариант 5), наблюдается только у некоторых родов склерактиний. Однако при более внимательном анализе их развития выясняется, что эмбрион на прегаструляционной стадии далеко не всегда может быть с полным основанием описан как плакула: очень часто полость бластоцеля бывает хорошо выражена. Полностью соответствует варианту 5 развитие представителей лишь нескольких родов, например, рода Acropora . У других родов склерактиний рот формируется непосредственно из отверстия бластопора, а клетки архентерона (гастрального впячивания) не деэпителизуются.

Судя по всему, эмбрионы разных видов Hexacorallia можно выстроить в ряд постепенных переходов – от целобастулы до плакулы. Так, эмбрион актинии Nematostella приобретает форму изогнутой плакулы или чаши несколько раз на протяжении стадии «пульсирующей бластулы». Мы предполагаем, что уплощенная или чашеобразная форма ранних эмбрионов актиний и склерактиний может быть временной, как у Nematostella , и эмбрионы принимают ее несколько раз до начала гаструляции. Насколько это предположение справедливо, можно будет сказать только после более детального исследования эмбриогенеза представителей этих кораллов методом. Если оно справедливо, то вариант развития 3 может быть полностью сведен к варианту 1.

Таким образом, у проанализированных таксонов Hexacorallia внутригрупповое разнообразие путей развития сопоставимо с межгрупповым. Значительная часть этого разнообразия связана с накоплением в яйцеклетках желтка, затрудняющего морфогенетические движения, а также с необходимостью транспортировки симбионтов в клетки эндодермы. При этом разнообразие самих гаструляционных морфогенезов невелико.

Гаструляция у Hydrozoa

По данными молекулярной филогении, Hydrozoa – самая молодая группа книдарий. Именно в процессе изучения этой группы были открыты все основные гаструляционные морфогенезы, кроме инвагинации. В работе, посвященной эмбриональному развитию книдарий, Мечников (Metschnikoff, 1886) предложил разделять гаструляционные морфогенезы на гипотропные (т.е. униполярные, поляризованные) и мультиполярные (аполярные) по отношению к орально-аборальной оси книдарий. К поляризованным морфогенезам относятся униполярная иммиграция, инвагинация и эпиболия, а к мультиполярным – первичная (клеточная) деламинация, вторичная (морульная) деламинация, смешанная деламинация (комбинация первичной и вторичной деламинации) и мультиполярная иммиграция (см. рис. 3). Нужно подчеркнуть, что Мечников не рассматривал эти морфогенезы как дискретные варианты («Некоторые из этих способов нельзя резко разграничить, так как они связаны переходами»).

Для многих гидроидов характерна стадия морулы (рис. 3е; 5а, в, ж, з). Морфология морулы у разных видов заметно различается. Иногда морула представляет собой рыхлый агрегат клеток (рис. 5а). В этом случае гаструляция осуществляется за счет своеобразной формы вторичной деламинации. Для стадии гаструлы тогда характерны неправильная форма эмбриона, а также высокий уровень морфологической и морфогенетической изменчивости (рис. 5, д), который резко снижается при переходе к стадии паренхимулы (рис. 5м). Морула может быть плотной, и тогда вторичная деламинация, не связана с существенным изменением формы эмбриона вплоть до стадии паренхимулы (рис. 5в, з). Из паренхимулы, как правило, формируется личинка — планула, у которой эпителизована не только эктодерма (как у паренхимулы), но и эндодерма (рис. 5н).

Морула также может формироваться в процессе первичной деламинации. Так протекает развитие у гидроидов, которые формируют бластулу со слабо выраженным бластоцелем (рис. 5, б). Благодаря ориентации митотических веретен перпендикулярно поверхности эмбриона дочерние клетки отшнуровываются в полость бластоцеля (рис. 5, е, ж). В результате получается плотная морула (рис. 5з). Окончательное обособление эктодермы от эндодермы осуществляется за счет вторичной деламинации.

У других гидроидов первичная деламинация начинается на относительно поздней стадии. В этом случае успевает сформироваться бластула с хорошо выраженной полостью (рис. 5, г, и), которая постепенно также превращается в плотную морулу (рис. 5, з).

Если в ходе дробления получается бластула, гаструляция может происходить за счет униполярной или мультиполярной иммиграции (рис. 5, к, л).

Униполярная иммиграция — очень распространенный морфогенез. Он связан с униполярным формированием колбовидных клеток, которые постепенно выселяются в бластоцель (рис. 5, к). Этот процесс приводит к формированию паренхимулы (рис. 5, м). Мультиполярная иммиграция, напротив, описана для очень небольшого числа видов гидроидов.

Инвагинационный мофогенез не найден до сих пор ни у одного гидроида. Скорее всего, отсутствие инвагинации среди гаструляционных морфогенезов можно считать признаком, характерным для класса Hydrozoa.

Итак, гаструляционные морфогенезы Hydrozoa очень разнообразны. Еще в XIX веке предпринимались попытки найти закономерности, объясняющие их распространение среди представителей этого класса. Мечников обратил внимание на связь способа гастуляции с экологией эмбриональных стадий. Судя по всему, эмбрионы, ведущие подвижный образ жизни (становящиеся личинками на стадии бластулы), формируют эндодерму с помощью униполярной иммиграции. С другой стороны, эмбрионы, развивающиеся до стадии планулы в материнском организме или лежащие на дне используют мультиполярные морфогенезы (Metschnikoff, 1886). При внимательном анализе большего числа видов обнаруживается, что представители близких родов могут использовать совершенно разные способы гаструляции. Учитывая, что уже описаны виды гидроидов с индивидуально изменчивой гаструляцией, можно сделать вывод, что в классе Hydrozoa разнообразие гаструляционных морфогенезов связано скорее с экологией эмбрионального развития, чем с таксономическим положением вида, причем внутригрупповое разнообразие не уступает межгрупповому.

Заключение

Наш анализ гаструляции Cnidaria показал, что не существует дискретных, четко различающихся путей развития. Мы увидели, что разные варианты гаструляционных морфогенезов распределены по классам и отрядам книдарий в значительной степени мозаично; четкой приуроченности к тем или иным таксонам, как правило, не наблюдается. Скорее следует говорить о существовании непрерывной изменчивости способов развития.

Судя по всему, способ гаструляции у книдарий часто менялся в ходе эволюции. Он подвержен значительной внутригрупповой изменчивости, порой не уступающей межгрупповой. Возможно, способ гаструляции книдарий определяется не столько эволюционной историей рассматриваемого вида и его таксономической принадлежностью, сколько эволюционно пластичными адаптивными признаками, такими как размер яйцеклетки и содержание в ней желтка, число клеток бластулы, наличие фототрофных симбионтов, экология личинки. Более того, ход гаструляции подвержен внутривидовой (индивидуальной) изменчивости. Из этого следует, что гаструляционные морфогенезы книдарий могут иметь лишь весьма ограниченное применение при решении частных вопросов филогенетики. С другой стороны, сравнительное изучение онтогенеза низших Metazoa проливает свет на общие закономерности морфогенетических процессов и их эволюции, что крайне важно для понимания ранних этапов становления животного царства.

Источник