Способы образования форм времен глагола

ФОРМЫ ГЛАГОЛА И СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Глагол имеет разветвленную систему форм. По функциям, характеру изменения формы глагола подразделяют на спрягаемые, неспрягаемые и склоняемые.

Формы глагола по характеру изменения

личные формы глагола

Грамматические значения проявляются в различных глагольных формах по-разному. Все глагольные формы имеют значения вида, залога, переходности, возвратности. Инфинитив и деепричастие, являясь неизменяемыми формами глагола, имеют только признаки вида, залога, переходности, возвратности. Личные формы глагола спрягаются, т.е. изменяются по наклонениям, временам, лицам, числам, а в прошедшем времени – по родам. Полные причастия изменяются по родам, числам и падежам, т.е. склоняются (по адъективному типу склонения, как прилагательные), а также имеют две формы залога (действительного и страдательного) и изменяются по временам (имеют формы настоящего и прошедшего времени). Краткую форму имеют только страдательные причастия. Краткие формы изменяются только по числам и родам.

Две основы глагола

Для образования глагольных форм используются две основы: основа настоящего или будущего простого времени (для глаголов совершенного вида) и основа прошедшего времени (или инфинитива). Основы настоящего и прошедшего времени могут различаться: бер -ут – бра -ть или совпадать: вез -ут – вез -ти.

Основа настоящего (будущего простого) времени выделяется путем отсечения окончания у глаголов 3-го лица множественного числа: чита j- ут, напиш -ут.

Основа прошедшего времени выделяется путем отсечения от глагола в форме прошедшего времени суффикса -л- (у инфинитива соответственно суффикса -ть или -ти): чита-ть, чита-л, написа-ть, написа-л.

От основы настоящего времени образуются следующие формы глагола:

1) формы настоящего времени: чита j -у; 2) формы повелительного наклонения: чита j ; 3) причастия настоящего времени: чита j -ущ-ий; 4) деепричастия несовершенного вида: чита j -а.

От основы прошедшего времени образуются:

1) формы прошедшего времени: у слыша- л(а); 2) формы сослагательного наклонения у слыша- л(а) бы; 3) причастия прошедшего времени у слыша -вш-ий; 4) деепричастия совершенного вида: услыша -в.

Совокупность всех форм глагола одного вида образует парадигму глагола.

Формоизменение глагола называется спряжением. В лингвистике термин спряжение имеет два значения. В широком понимании спряжение – это изменение глагола по лицам, числам, временам, наклонениям (а также по родам в прошедшем времени и в сослагательном наклонении). В узком понимании – это изменение глагола по лицам и числам.

Спряжение

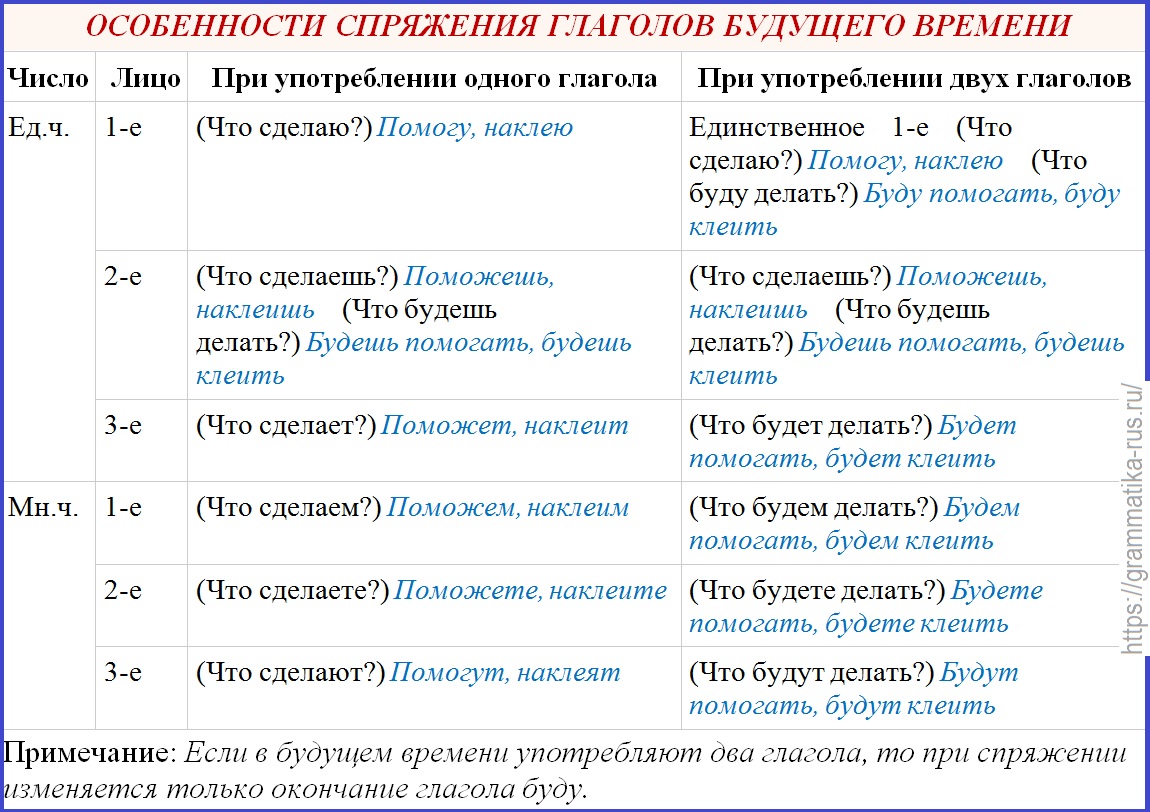

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам. В зависимости от системы окончаний различают два основных типа спряжения: первое и второе. Имеются также разноспрягаемые глаголы и глаголы особых форм спряжения. Окончания настоящего/ простого будущего времени называются личными окончаниями глагола, так как передают в том числе и значение лица.

Если личные окончания глагола ударные, то спряжение определяется по окончаниям. Глаголы I спряжения – это глаголы с окончаниями: -у (-ю), -ем, -ешь, -ете, -ут (-ют). Глаголы II спряжения – это глаголы с окончаниями: -у (-ю), -им, -ишь, -ите, -ат (-ят). Так, глаголы спать, лететь относятся ко II спряжению (спишь, спят; летишь, летят), а глаголы ошибиться, пить — к I спряжению (ошибешься, ошибутся, пьешь, пьют). К тому же спряжению относятся производные от них приставочные глаголы с безударными окончаниями (прилетишь (II спр.), выпьешь (I спр.)).

Если окончание безударное, тип спряжения определяется по инфинитиву. Ко второму спряжению относятся все глаголы на -ить (кроме брить, стелить, почить), а также 4 глагола на -ать (гнать, держать, слышать, дышать) и 7 глаголов на -еть (смотреть, видеть, обидеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, терпеть); остальные глаголы относятся к первому спряжению.

Разноспрягаемые глаголы имеют окончания обоих типов спряжения. К разноспрягаемым относятся глаголы: хотеть, бежать, чтить, брезжить и их приставочные образования: захочу, захоч-ешь, захоч-ет; захот-им, захот-ите, захот-ят.

Хочу, бегу

Хотим, бежим

Хочешь, бежишь

Хотите, бегите

Хочет, бежит

Хотят, бегут

Глагол брезжить имеет неполную парадигму с формами: брезжит и брезжут.

Глаголы особого (архаического) типа спряжения: есть, надоесть, дать, создать и образованные от них приставочным или постфиксальным способом производные слова имеют особую систему окончаний.

У большинства глаголов представлены все возможные формы лица и числа, но есть также глаголы, у которых отсутствуют вовсе или обычно не употребляются те или иные формы. Это глаголы с недостаточной парадигмой (например, нет первого лица у глаголов пылесосить, победить и др.)

Парадигма глагола

Парадигма – совокупность всех форм глагола. Вопрос об объеме полной глагольной парадигмы остается нерешенным. Некоторые лингвисты не включают в нее формы причастий и деепричастий, а также глаголы, различающиеся по виду. Полная парадигма – совокупность форм деепричастия, всех личных (спрягаемых) форм и всех форм причастия. Все компоненты парадигмы должны быть одного вида. Исходное слово парадигмы – инфинитив – в парадигму не входит. Полная парадигма глагола включает в себя несколько частных парадигм, в которых глагольные формы объединены общим способом формоизменения (неизменяемые, спрягаемые, склоняемые). Частная парадигма – личные формы глагола или формы причастия.

По составу компонентов частные парадигмы могут быть достаточными (полными), недостаточными (неполными) и избыточными. Недостаточную парадигму имеют глаголы, которые не образуют все возможные спрягаемые формы (см. раздел «Категория лица») или не образуют формы причастий и деепричастий. Например, у глаголов победить, очутиться, чудить отсутствуют формы 1-го лица ед. числа; у глаголов столпиться, сгруппироваться, разбрестись не употребляются формы ед. числа; у глаголов жеребиться, кристаллизоваться – формы 1-го и 2-го лица. Недостаточную парадигму имеют также глаголы лихорадить, ветвиться, недоставать, означать, очутиться, подобать, победить, пылесосить, разойтись, таять, холодать, чудить. Избыточную парадигму имеют глаголы, у которых есть параллельные личные формы (обычно эти формы частично различаются по значению или по стилистической окраске): брызжет – брызгает, движется – двигается, мечет – метает, мучусь – мучаюсь, мерят – меряет, выздоровею – выздоровлю, колышет – колыхает, полощет – полоскает, махает – машет, хлещет – хлестает, щиплю – щипаю.

Источник

Способы образования форм времен глагола

- Главная

- ЕГЭ. Экономика

- Первый — последний

- История СССР. И.В. Сталин. Правление до Великой Отечественной войны (1924-1941 гг.). Внутренняя политика. Борьба в партии, репрессии.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Задание № 6

Образование форм глаголов

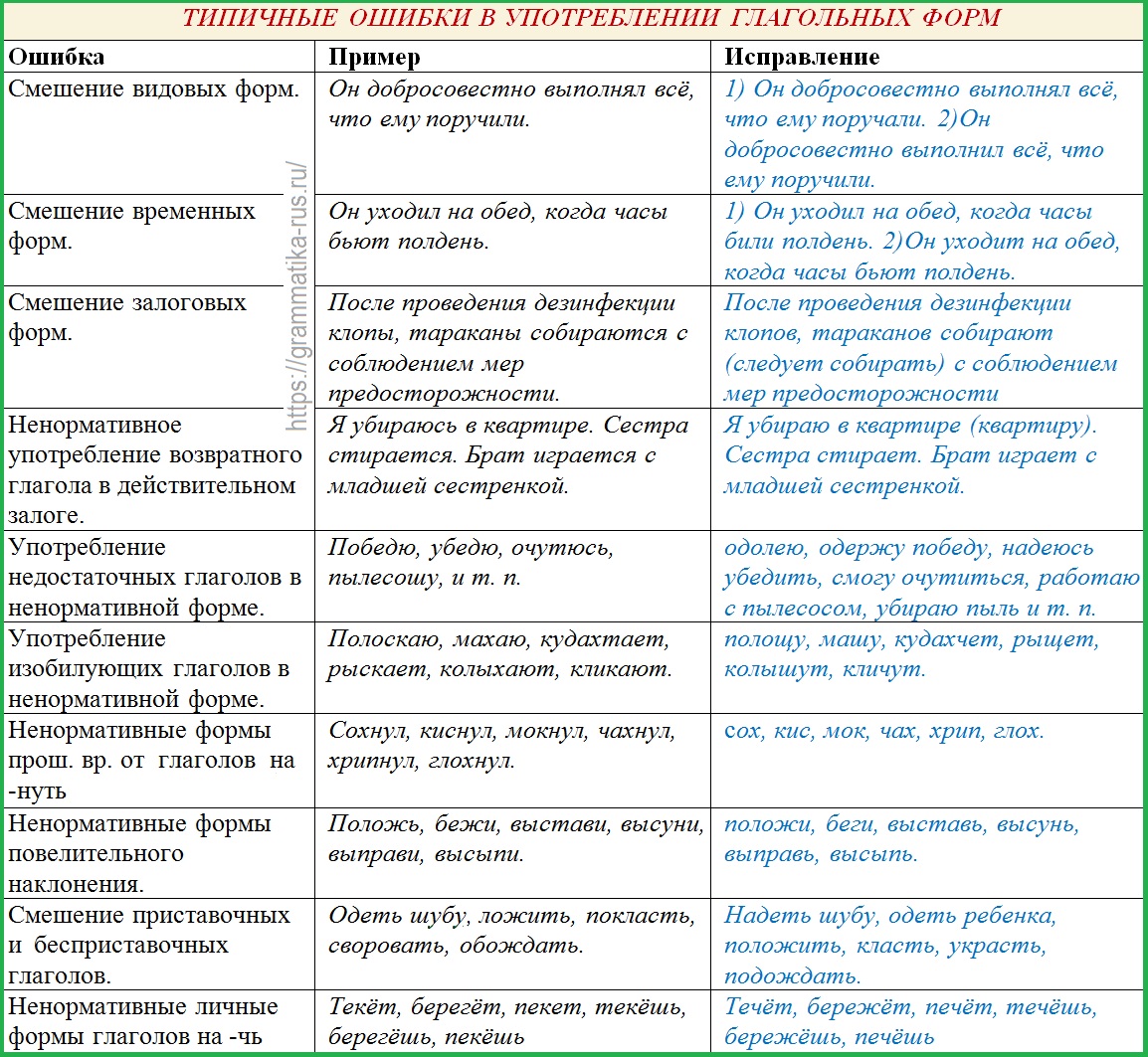

В образовании форм глаголов часто допускаются ошибки, избежать которые можно, выучив необходимые правила.

Предлагаю наиболее часто встречающиеся ошибки в образовании форм глаголов и правила , позволяющие их не допускать.

Образование форм глаголов

Нет форм 1 лица единственного числа настоящего будущего времени у следующих глаголов:

затмить, победить, очутиться, убедить, убедиться, родиться, стонать, пронзить, чудить, ощутить и др.

Нет форм 1 и 2 лица настоящего и будущего времени единственного и множественного числа у следующих глаголов:

кипеть, выкипеть, вскипеть (о воде),

закатиться ( о круглом предмете)

наступить (о времени)

течь, состояться, удаваться и др.

Нельзя употреблять в единственном числе слово «победить» в 1 лице

( «победю», «побежу»). Верно: я смогу победить, мне удастся победить.

Глагол «класть» употребляется только без приставки: кладу, клали)

Глаголы с корнем « -лож» употребляются только с приставкой

Запомните трудные формы:

выздоровеют, опостылеют, опротивеют

чтить- чтут ( допускается – чтят)

стлать ( -ся)- доп. стелить(-ся)

ездить – ездит, ездят

лазить – лазишь, лазим, лазят, лазь

чтить – чту, чтишь, чтит, чтим, чтите, чтят

жечь — жгу, жжём, жжёшь, жжёте, жжёт, жгут

(запомните, что неверно следующее: жгёшь, жгём, жгёт, жгёте)

Запомните формы настоящего и будущего времени:

внимать – внимают (внемлют- поэтич.)

Варианты форм, имеющие различные оттенки значений:

каплют (капает) с крыш ( « падают каплями»)

накапать лекарства («несколько капель»)

При образовании форм глаголов с основой на г,к происходит чередование с шипящими ж,ч:

лечь- лягу, ляжет, лягут

течь – теку, течёт, текут

беречь- берегу, бережёт, берегут

Исключение: ткать – тку, ткёт, ткут

При образовании прошедшего времени в ряде глаголов опускается суффикс –ну:

( то есть нельзя употреблять слова типа: возникнул, проникнул и т.д.!)

В следующих словах более приемлем первый вариант:

гаснуть – гас, гаснул

мёрзнуть – мёрз, мёрзнул

сохнуть – сох, сохнул

тухнуть – тух, тухнул

Запомните некоторые формы повелительного наклонения:

лечь – ляг, лягте

сесть – сядь, сядьте

резать – режь, режьте

мазать – мажь, мажьте

ехать – поезжай, поезжайте (неверно: езжай, ехай, ехайте).

Но при отрицании : не езди, не ездите.

В следующих глаголах допустимы два варианта форм повелительного наклонения:

не корчи – не корчь

Предпочтительнее: высунь, вставь, выправь, почисть, не порть, не морщь, не корчь, лакомься, уведомь, откупорь, закупорь, выйди, взгляни, положи, беги, не кради.

Запомните!

1 лицо множественного числа повелительного наклонения :

пойти – пойдёмте, пойдём

В разговорной речи неверно употребляют « пошли, пошлите»

( это форма глагола «послать»: пошлите письмо)

Нет повелительного наклонения: весить, видеть, двигать, мочь, ненавидеть, подвергнуться, произойти, слышать, созреть, стоить, течь, увидеть, устареть, хотеть и др.

Таковы наиболее распространённые трудности в образовании форм глаголов, хотя данные правила можно и продолжить.

В статье приведены примеры ошибок, которые могут быть в задании №6. Будьте внимательны, постоянно вспоминайте правила, запоминайте примеры.

Источник

Образование глагольных форм

Образование глагольных форм

Глагольные формы, которые образуются от основы инфинитива

- Формы прошедшего времени изъявительного наклонения: нес-л-а, написа-л-а, говорила, читала, рисовал-а.

- Формы условного наклонения: нес-л-а бы, написа-л-а бы, говорила бы, читала бы, рисовала бы.

- Действительные причастия прошедшего времени: нес-ш-ий, написа-вш-ий, говоривший, читавший, рисовавший.

- Страдательные причастия прошедшего времени: унесённый, написанный, нарисова-нн-ый.

- Деепричастия совершенного вида: написав, сказав, прочитав, нарисовав.

Глагольные формы, которые образуются от основы настоящего/простого будущего времени

- Формы настоящего и простого будущего времени изъявительного наклонения: несу, напиш-у, говорю, чumaj-y (читаю),

- Формы повелительного наклонения: неси, напиши, говори, читаj(читай), рисуj(рисуй).

- Действительные причастия настоящего времени: несущий, пиш-ущ-ий, говорящий, читаj-ущ-ий (читающий), pucyj-ущ-ий (рисующий).

- Страдательные причастия настоящего времени: нес-ом-ый, говор-им-ый, читаjэм-ый (читаемый), pucyj-эм-ый (рисуемый).

- Деепричастия несовершенного вида:

нес-я, говоря, чита’jа (читая), pucyj-a(рисуя).

Есть глаголы, у которых все три основы различны: промокну—ть, промокн—ут, промок—л-а; тере—тъ, тр—ут, тер—л-а.

Есть глаголы, у которых все три основы совпадают: унес—ти, унес—ут, унес—ла; нес—ти, нес—ут, нес—ла.

Глагольные формы образуются или от основы инфинитива (формы прошедшего времени и условного наклонения), или от основы настоящего/простого будущего времени.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки в употреблении глагольных форм

Тест на тему Формы глагола

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Глагол в табл.«, «Морфологический разбор глагола«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник