- Образование форм множественного числа у существительных

- Синтетические, аналитические и супплетивные формы

- Число имен существительных

- Единственное и множественное число имён существительных

- Способы образования множественного числа существительных

- Особенности употребления существительных во множественном числе

- Образование множественного числа существительных

Образование форм множественного числа у существительных

В русском языке формы множественного числа существительных противопоставляются формам единственного числа и образуются от основы единственного числа существительных. При этом используются особые окончания существительных во множественном числе: -и (-ы), -а (-я), -ие (- ые) (примеры: тучка – тучки, сосна – сосны, дом – дома; вексель – векселя, животное – животные; пресмыкающееся – пресмыкающиеся).

К существительным, которые имеют только формы множественного числа, относятся следующие группы слов по значению:

Отвлеченные существительные, обозначающие промежутки времени, явления природы, события (смотрины, каникулы, сумерки, будни);

Существительные, называющие парные предметы (брюки, очки, весы, ворота);

Вещественные существительные, обозначающие вещества и материалы (сливки, дрожжи, опилки, дрова);

Названия игр, отвлеченных действий (жмурки, шашки, горелки, хлопоты, переговоры);

Географические и астрономические названия (Лубны, Альпы, Сокольники, Весы).

Существуют и другие способы образования данных форм, например с помощью суффиксов:

1. -ер- мать — мат-ер-и дочь — доч-ер-и;

2. -ес- небо — неб-ес-а чудо — чуд-ес-а;

3. -й- дерево — деревь-[й’-а] лист — листь-[й’-а]

У некоторых существительных формы множественного числа образуются с помощью усечения основы:

цветок — цвет-ы, крестьянин — крестьян-е

Укажем также способ образования форм множественного числа с помощью чередования суффиксов в основе, например:

тел-ёнок — тел-ят-а; слон-ёнок — слон—ят-а; мыш-онок — мыш-ат-а

Не обойдем вниманием и такой способ образования форм числа существительных, как супплетивизм, когда формы единственного и множественного числа имеют разные корни, например:

ребенок — дети; человек — люди

Синтетические, аналитические и супплетивные формы

Способы выражения грамматических значений – способы образования форм слова.

Грамматических способов, используемых в языке, ограниченное количество

I. СИНТЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ – выражение значений в самом слове:

Аффиксация (от лат. affixus – прикрепленный) – образование форм слова при помощи окончаний, приставок, формообразующих суффиксов, инфиксов, постфиксов (стол, стола, столу и т.д.; делать – сделать, писать – написать и т.д.; оправдать – оправдывать, разменять – разменивать и др.

Флексия (лат. flexio – сгибание, переход) – то же, что окончание; словоизменительная морфема, выражающая в словоформах русского языка значение рода, числа, падежа и лица, а также служащая для выражения морфо-синтаксических отношений. Например, флексия -а в словоформе вода выражает значения женского рода, единственного числа, именительного падежа, флексия -ыми в словоформе зелеными выражает значения мн. числа и твор. падежа.

Внутренняя флексия (флексия основы) – изменение звукового состава корня, выражающее различие грамматических значений (чередование звуков): убирать – убрать, посылать – послать (чередование корневого гласного с нулем звука служит для различения несовершенного и совершенного вида), вез – воз (чередование корневого гласного служит для различения разных лексико-грамматических классов: глагола и существительного); запереть – запирать, умереть – умирать, набирать – набрать и т.д.

Нулевая флексия – окончание, материально не выраженное и выделяемое в слове по составлению с соотносительными формами, в которых оно материально представлено. Например, в сочетании пара сапог второе слово по соотношению с другими формами своей парадигмы (сапога, сапогу и т.д., сапоги, сапогам и т.д.) выделяет в своем составе нулевое окончание родительного падежа множественного числа.

Агглютинация (лат. agglūtinātio – приклеивание; термин ввел Фр. Бопп) – способ образования форм слова и производных слов механическим присоединением стандартных аффиксов к неизменяемым, лишенным внутренней флексии, основам или корням (отметим, что каждый аффикс имеет только одно грамматическое значение, равно как каждое значение выражается всегда одним и тем же аффиксом): в турецком языке ода значит «комната», лар – суффикс множественного числа, да – суффикс местного падежа (на вопрос где?); при соединении данных элементов получается одаларда со значением «в комнатах»; ара (казах. «пила») + га (Д.п. ед. ч.) + лар (И.п. мн. ч) = ара-лар-га (Д.п. мн. ч.); бала (тат. «дитя») + га (Д.п. ед. ч.) + лар (И.п. мн. ч) = бала-лар-га (Д.п. мн. ч.).

Фузия (лат. fūsio – сплав; термин ввел Э.Сепир) – слияние морфем, сопровождающееся изменением их фонемного состава. Чаще всего происходит тесное морфологическое соединение изменяемого корня с многозначными нестандартными аффиксами, приводящее к стиранию границ между морфемами. Сюда относятся:

сплетение приставки и корня, в результате чего один и тот же звук принадлежит обеим морфемам: приду (при + иду), разевать (раз + зевать) и т.д.;

слияние конечного звука корня с начальным звуком суффикса: расти (раст + ти);

двоякая роль суффикса: Свердловская область (Свердлов + -ск + -ск + -ая, где первое -ск входит в основу существительного, второе -ск должно было служить суффиксом относительного прилагательного);

сплетение частей в сложном слове в результате выпадения одного из двух непосредственно следующих друг за другом одинаковых слогов (гаплология): дикобраз (дик + о + образ), минералогия (минерал + о + логия), морфонология (мор + фо + фонология).

Агглютинация свойственна большинству языков Азии, Африки и Океании (в которых имеются аффиксы), фузия – в основном свойство индоевропейских языков, хотя и в них есть элементы агглютинации. К примеру, в рус. яз. случаи агглютинации проявляются в префиксации, т.к. префиксы в рус. яз. однозначны, стандартны при разных частях речи и их присоединение к корням не имеет характера тесного сплавления: бежать, пере-бежать, вы-бежать, за-бежать, у-бежать, до-бежать.

Ударение – перестановка ударения: насЫпать – насыпАть;разрЕзать– разрезАть;зАмок–замОк и т.д.

Супплетивизм (от позднелат. suppletivus – дополняющий) – образование форм одного и того же слова от разных корней. Корневые морфы таких словоформ лишены формальной (фонематической) близости и потому не могут объединяться в одну морфему. В русском языке встречается С. форм единственного и множественного числа существительных (человек – люди, ребенок – дети), падежных форм личных местоимений – форм именительного падежа, с одной стороны, и косвенных падежей – с другой (я – меня, мне; мы – нас, нам; он, она, оно – его, ему, ей, ее и т.п.), сравнительной степени прилагательных и наречий (хороший – лучше, плохой – хуже, много – больше, мало – меньше), краткой формы прилагательного (большой – велик), форм прошедшего времени глагола (идти, идут, идущий – шел, шла, шедший), видовых пар глагола (брать – взять, класть – положить, говорить – сказать, ловить – поймать).

Редупликация (лат. reduplicatio – удвоение) – способ выражения грамматического значения, заключающийся в полном или частичном удвоении (повторе) основы: еле-еле, честь честью, рад-радешенек, рука об руку, белый-белый, чуть-чуть, синий-синий, жили-были, долго-долго и т.д.

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ – выражение значений вне слова: пишу – буду писать, красивый – более красивый и т.д.

Аналитические формы в языке, сложные, описательные словосочетания, состоящие из вспомогательного и полнозначного слова и функционирующие в качестве грамматической формы последнего («буду читать» — А. ф. будущего времени глагола «читать», «самый красивый» — А. ф. превосходной степени прилагательного «красивый»; англ. I have seen, франц. J’ai vu, нем. Ich habe gesehen — «видел»). А. ф. имеют то же лексическое значение, что и входящее в них полнозначное слово, либо отличаясь от него дополнительным смысловым оттенком, либо выражая определённые отношения между ним и др. членами предложения. Вспомогательное слово А. ф. не должно присоединять дополнительное лексическое значение к полнозначному слову (словосочетание «начну читать» не принадлежит к А. ф. глагола «читать», поскольку слово «начну» вносит дополнительное значение начала действия). Вспомогательное слово является постоянной, а полнозначное — переменной частью А. ф., что обеспечивает продуктивность А. ф.

III. СМЕШАННЫЙ СПОСОБ – сочетание элементов синтетического и аналитического способов в образовании форм слова: в книге (предлог и падежное окончание); я читаю (личное местоимение и глагольное окончание для выражения значения 1-го лица).

Источник

Число имен существительных

О чем эта статья:

Единственное и множественное число имён существительных

Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет и изменяется по падежам и числам.

Число имен существительных — это непостоянный грамматический признак существительного. Проще говоря, существительные могут изменяться по числам: быть в форме единственного и множественного числа.

Единственное число — грамматическое число, которое используют для обозначения одного предмета.

Например: ложка, стол, машина.

Множественное число — грамматическое число, которое используют для обозначения нескольких предметов. Они всегда объединены каким-то признаком.

Например: вилки, стулья, велосипеды.

В русском языке все существительные можно разделить на три группы:

Существительные, которые изменяются по числам

подушка — подушки

сестра — сестры

груша — груши

Существительные, которые употребляются только в единственном числе

(мука, любовь, снег);

Существительные, которые употребляются только во множественном числе

(обои, бусы, весы).

Способы образования множественного числа существительных

Форма множественного числа существительных образуется с помощью окончаний -и/-ы, -а/-я, -е:

Для образования множественного числа слов можно использовать формообразующие суффиксы и окончания:

дочь — дочери (суффикс -ер-);

небо — небеса (суффикс -ес-).

Чередование суффиксов также образует форму множественного числа слов:

лисёнок (суффикс -енок-) — лисята (суффикс -ят-);

телёнок (суффикс -енок-) — телята (суффикс -ят-).

В редких случаях формы множественного числа можно образовать с помощью смены корня:

Такое формообразование называется супплетивным.

Супплетивные формы — это формы одного слова, которые образованы от разных корней.

Некоторые многозначные слова образуют по-разному формы множественного числа:

корень — корни дерева и коренья петрушки;

лист — листы бумаги и листья растений.

У несклоняемых существительных множественное число выражается через сочетание со словами других частей речи:

подъехавшее такси — быстрые такси;

бежевое пальто — длинные пальто.

Еще один признак формы множественного числа у существительных — перемещение ударения и чередование согласных:

Особенности образования форм множественного числа у некоторых имён существительных:

Слова «сын» и «кум» во множественном числе приобретают суффикс -ов: сыновья, кумовья.

Слова «чудо», «небо» и «древо» во множественном числе приобретают суффикс -ес: чудеса, небеса, древеса.

Слово «ухо» во множественном числе имеет основу уш-: уши, ушей, ушам.

Слово «судно» во множественном числе теряет последнюю фонему корня -н: суда, судов, судам.

А еще бывают существительные, которые можно использовать только в единственном или только во множественном числе. Вот они:

группы предметов: белье, барахло, малышня, листва;

вещественные существительные: кофе, цемент, лён, масло, сахар, нефть;

качества или признаки: голубизна, грусть, темнота, сила;

отвлеченные или абстрактные существительные: добро, горе, веселье, краснота, бег, седина;

собирательные существительные: учительство, студенчество, листва, зверьё, вороньё, детвора;

названия действий или состояний: пение, рисование, ходьба, мытье;

некоторые имена собственные: Россия, Урал, Сургут, Кавказ.

Может быть так, что существительное, у которого есть только форма единственного числа, образует форму множественного числа. В таком случае значение слова изменится:

У вещественных существительных форма множественного числа может значить:

вид, сорт вещества: вино — сухие вина, сахар — вредные сахара;

большое пространство, которое покрыто этим веществом: вода — воды речные, песок — пески пустыни;

У отвлеченных существительных форма множественного числа может значить:

различные проявления качеств, свойств, состояний: седина — красота седины, бег — интенсивность бега;

длительность, многократность и степень проявления признака, состояния, действия: мороз — длительные морозы, веселье — много веселья, крик — крики.

Только форму множественного числа имеют:

парные предметы, которые состоят из двух частей: ножницы, лыжи, двери, перчатки, линзы;

составные предметы: счеты, грабли, часы;

вещественные существительные: отруби, чернила, сливки, духи;

временные промежутки: выходные, каникулы, сутки;

собирательные существительные: деньги, финансы, дебри;

названия игр: шашки, догонялки, прятки;

названия действий и отвлеченные существительные: выборы, хлопоты, именины;

некоторые имена собственные: Уральские горы, Карпаты, Афины;

Особенности употребления существительных во множественном числе

А вот и правила употребления некоторых имён существительных во множественном числе.

Единственное число: сапог, ботинок, валенок.

Множественное число: пара сапог, пара ботинок, пара валенок.

Единственное число: носок.

Множественное число: пара носков.

Единственное число: мандарин, яблоко, помидор.

Множественное число: много мандаринов, много яблок, много помидоров.

Источник

Образование множественного числа существительных

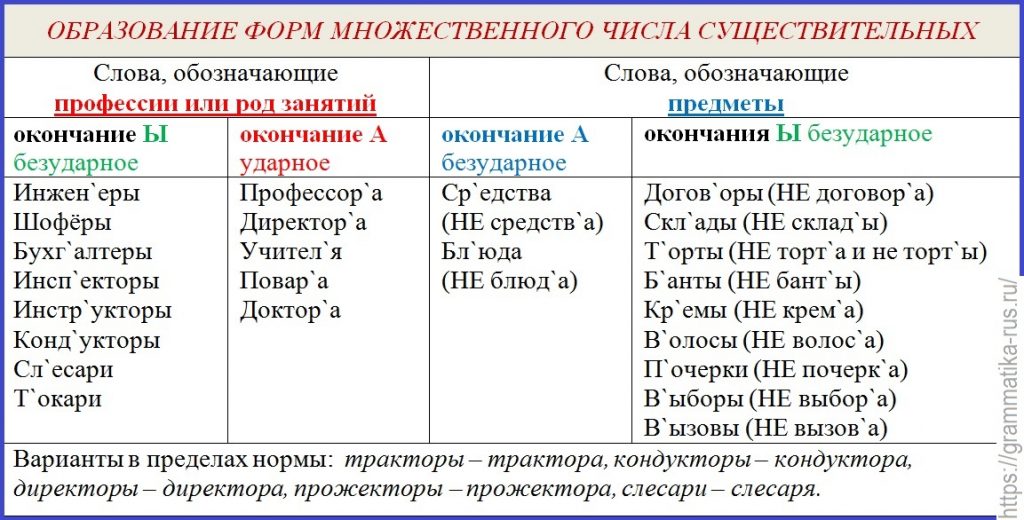

Образование форм множественного числа существительных

Слова, обозначающие профессии или род занятий

окончание Ы безударное

окончание А ударное

Слова, обозначающие предметы

окончание А безударное

Ср`едства (НЕ средств`а)

окончания Ы безударное

Догов`оры (НЕ договор`а) Скл`ады (НЕ склад`ы) Т`орты (НЕ торт`а и не торт`ы) Б`анты (НЕ бант`ы) Кр`емы (НЕ крем`а) В`олосы (НЕ волос`а) П`очерки (НЕ почерк`а) В`ыборы (НЕ выбор`а) В`ызовы (НЕ вызов`а)

Варианты в пределах нормы: тракторы – трактора, кондукторы – кондуктора, директоры – директора, прожекторы – прожектора, слесари – слесаря.

Классическое, традиционное русское окончание — окончание -ы (безударное), однако пришедшее в язык из просторечия окончание -а (ударное) в последние десятилетия становится все более распространенным и вытесняет окончание -ы. Такие варианты характерны для слов обозначающих профессии или род занятий. Для некоторых слов, обозначающих предметы, окончание -ы и -а (безударные).

В некоторых случаях употребление окончания -а недопустимо и является нарушением грамматической нормы, речевой ошибкой (срéдства, а не средства́; крéмы, а не крема́).

В переходный период обе формы слова (с безударным –ы и ударным -а) бывают допустимыми (прожекторы и прожектора, слесари и слесаря)

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Образование множественного числа существительных

Тест на тему Категория числа имен существительных

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник