Гаструляция. Способы образования эктодермы, энтодермы и мезодермы.

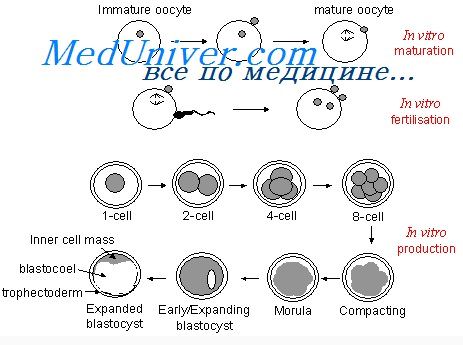

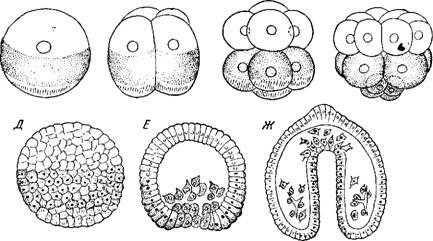

Однослойный зародыш (бластула) превращается в многослойный двух- или трехслойный, называемый гаструлой.

У примитивных хордовых, например у ланцетника, однородная однослойная бластодерма во время гаструляции преобразуется в наружный зародышевый листок — эктодерму — и внутренний зародышевый листок — энтодерму. Энтодерма формирует первичную кишку с полостью внутри —гастроцель. Отверстие, ведущее в гастроцель, называют бластопором или первичным ртом. Два зародышевых листка являются определяющими морфологическими признаками гаструляции.

У позвоночных помимо двух упомянутых во время гаструляции образуется еще третий зародышевый листок — мезодерма, занимающая место между экто- и энтодермой. Развитие среднего зародышевого листка, представляющего собой хордомезодерму, является эволюционным усложнением фазы гаструляции у позвоночных и связано с ускорением у них развития на ранних стадиях эмбриогенеза. У более примитивных хордовых животных, таких, как ланцетник, хордомезодерма обычно образуется в начале следующей после гаструляции фазы — органогенезе.

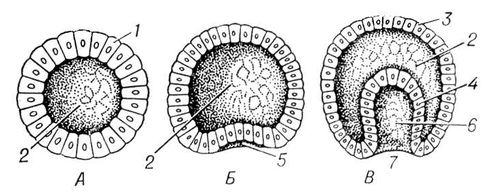

Инвагинация — впячивание одного из участков бластодермы внутрь целым пластом. У ланцетника впячиваются клетки вегетативного полюса, у земноводных инвагинация происходит на границе между анимальным и вегетативным полюсами в области серого серпа. Процесс инвагинации возможен только в яйцах с небольшим или средним количеством желтка.

Эпиболия — обрастание мелкими клетками анимального полюса более крупных, отстающих в скорости деления и менее подвижных клеток вегетативного полюса. Такой процесс ярко выражен у земноводных.

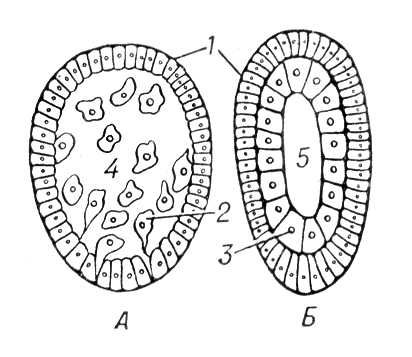

Деламинация —расслоение клеток бластодермы на два слоя, лежащих друг над другом. Деламинацию можно наблюдать в дискобластуле зародышей с частичным типом дробления, таких, как пресмыкающиеся, птицы, яйцекладущие млекопитающие. Деламинация проявляется в эмбриобласте плацентарных млекопитающих, приводя к образованию гипобласта и эпибласта.

Иммиграция — перемещение групп или отдельных клеток, не объединенных в единый пласт. Иммиграция встречается у всех зародышей, но в наибольшей степени характерна для второй фазы гаструляции высших позвоночных.

В каждом конкретном случае эмбриогенеза, как правило, сочетаются несколько способов гаструляции.

Способы образования мезодермы:

Телобластический – вблизи бластопора с двух сторон первичной кишки во время гаструляции образуется по крупной клетке — телобласту. Они мигрируют внутрь, в результате размножения телобластов, отделяющих от себя мелкие клетки, формируется мезодерма (первичноротые)

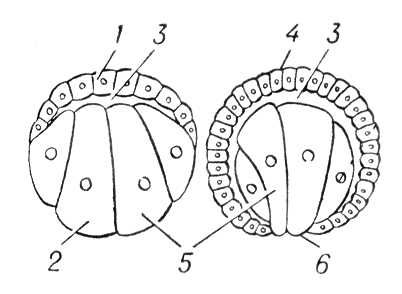

Энтероцентральный – с двух сторон от первичной кишки образуются выпячивания — карманы (целомические мешки). Внутри карманов находится полость, представляющая собой продолжение первичной кишки (гастроцеля). Целомические мешки полностью отшнуровываются от первичной кишки и разрастаются между экто- и энтодермой. Клеточный материал этих участков дает начало среднему зародышевому листку — мезодерме.

Особенности стадии гаструляции. Гаструляция характеризуется разнообразными клеточными процессами. Продолжается митотическое размножение клеток, причем оно имеет разную интенсивность в разных частях зародыша. Вместе с тем наиболее характерная черта гаструляции состоит в перемещении клеточных масс. Это приводит к изменению строения зародыша и превращению его из бластулы в гаструлу. Происходит сортировка клеток по их принадлежности к разным зародышевым листкам, внутри которых они «узнают» друг друга. На фазу гаструляции приходится начало цитодифференцировки, что означает переход к активному использованию биологической информации собственного генома.

Источник

Способы образования эктодермы энтодермы мезодермы

Рассматривая очень ранних эмбрионов, у которых еще не появились знакомые нам признаки тела и органов, следует анализировать их строение с точки зрения понятия о трех зародышевых листках. Этими листками являются : 1) эктодерма, которая образует наружный покров эмбриона; 2) энтодерма, лежащая под эктодермой и образующая выстилку полости первичной кишки; 3) мезодерма, развивающаяся между эктодермой и энтодермой.

У наиболее ранних из изученных эмбрионов человека зародышевые листки уже частично дифференцированы. Чтобы лучше понять взаимоотношения зародышевых листков между собой, необходимо снова возвратиться к другим млекопитающим. Отрывочный материал, которым мы располагаем, показывает, что зародышевые листки возникают у человека крайне сокращенным способом. Но в общем процесс становления зародышевых листков протекает у человека так, как и у более примитивных форм.

Наиболее подходящим животным из числа млекопитающих, которое можно использовать для изучения ранних стадий развития человека, является свинья. Были собраны и тщательно изучены очень полные серии ранних эмбрионов свиньи. Кроме того, образование зародышевых листков и внезародышевых оболочек протекает у свиньи более медленно и с меньшим наслоением одного процесса на другой, чем у многих других млекопитающих.

Поэтому отвлечемся на время от ранних эмбрионов человека и постараемся приобрести некоторые побочные сведения, которые помогут в уяснении их структуры.

Бластодермические пузырьки свиньи и кролика во многом похожи друг на друга. Вскоре после увеличения пузырька некоторые клетки обособляются от его внутренней массы и переходят в бластоцель. Это — первые энтодермальные клетки. После моего появления их количество быстро увеличивается и вскоре образует второй полный слой, лежащий под первоначальным наружным слоем бластодермического пузырька.

Внутренний просвет, ограниченный энтодермой, известен под названием первичной кишки (archenteron). На более поздних стадиях мы увидим, что появляющиеся складки разделяют первичную кишку на часть, входящую в тело эмбриона и образующую ее кишечный тракт, и на дистально расположенный желточный мешок, сообщающийся с кишечником эмбриона по средне-брюшной линии. Между тем масса клеток, оставшихся после образования желточного мешка, приобретает более правильную организацию. В дальнейшем ее называют зародышевым диском.

В зародышевом диске вскоре после образования энтодермы происходит местная дифференцировка, ведущая к появлению мезодермы. На поперечных срезах диска видно, что в одной части его края наблюдается усиленная пролиферация клеток, сопровождающаяся утолщением этого участка. Появление утолщения окончательно намечает продольную ось эмбриона.

Утолщение возникает в той части диска, которая в дальнейшем дифференцируется в каудальный конец эмбриона.

С дорзальной стороны эмбриона утолщенная область вначале имеет серповидную форму, выпуклость которой направлена к каудальному концу зародышевого диска, а рожки располагаются над большей частью каудальной половины диска. На этой стадии развития зародышевый диск явно испытывает быстрое выпячивание в паудальную сторону.

Пока передний край диска распространяется радиально в одинаковой степени и в неопределенном направлении, задние края ускоренно растут но направлению к точке схождения в каудальной стороне диска. Они стремятся в то же время удлинить зародышевый диск в кранио-каудальном направлении и оттеснить утолщенную область к средней линии. Дальнейшее развитие этого конвергентного дифференциального роста изменяет серповидную форму утолщенной области зародышевого диска в яйцевидную, а затем сжимает его в валик, лежащий вдоль продольной оси эмбриона.

Этот утолщенный продольный валик назван первичной полоской. Тем, кто знаком с основами сравнительной эмбриологии, станет ясно, что утолщенный мезодермальный серп, который преобразуется в результате сжатия в первичную полоску, является гомологом слившихся губ бластопора у более примитивных организмов.

Изменения в форме и положении, испытываемые первоначально серповидной областью зародышевого диска, из которой возникают первые мезодермальные клетки, не снижают ее активности как центра роста. В этой области наблюдается быстрая пролиферация клеточных элементов, откуда постоянно выталкиваются новообразованные мезодермальные клетки.

Весьма возможно, что углубление, которое образуется вдоль середины первичной полоски и известное под названием первичного желобка, возникает в результате быстрой латеральной миграции из этой области клеток, присоединяющихся к расширяющейся площади мезодермы.

Источник

Гаструляция. Способы образования эктодермы, энтодермы и мезодермы

Гаструляция — сложный процесс морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки (эктодерма,мезодерма и энтодерма) — источники зачатков тканей и органов.

1. В онтогенезе всех Многоклеточных животных образуются два или три зародышевых листка, из которых развиваются все органы.

2. Зародышевые листки характеризуются определенным положением в теле зародыша (топографией) и соответственно обозначаются как экто-, энто- и мезодерма.

3. Зародышевые листки обладают специфичностью, т. е. каждый из них дает строго определенные зачатки, одинаковые у всех животных.

4. Зародышевые листки рекапитулируют в онтогенезе первичные органы общего предка всех Metazoa и потому гомологичны.

5. Онтогенетическое развитие органа из того или иного зародышевого листка указывает на его эволюционное происхождение из соответствующего первичного органа предка.

В процессе гаструляции выделяют два этапа:

образование эктодермы и энтодермы (двухслойный зародыш);

образование мезодермы (трехслойный зародыш).

В зависимости от вида животного первый этап гаструляции может проходить разными путями:

инвагинация, т. е. втягивания, гаструляция идет у животных с изолецитальном типом яиц.

— тип гаструляции, присущий некоторым кишечнополосным (сцифоидные медузы, коралловые полипы), широко распространённый у более высших форм. Осуществляеься путём впячивания клеточного пласта вегетативной стенки бластулы, не утратившего эпителиальной структуры, внутрь бластоцеля (полость дробления). Полость вворачивания называется гастроцелем, а ведущее в неё отверстие — бластопором (первичным ртом). Края бластопора называются его губами.

— один из типов гаструляции, заключающийся в расщеплении бластодермы на два слоя клеток (наружный и внутренний), которые соответствуют эктодерме и эндодерме. Такой тип образования гаструлы присущ высшим млекопитающим, в том числе и человеку.

— обрастание одних клеток быстро делящимися другими клетками или обрастание клетками внутренней массы желтка (при неполном дроблении).

иммиграция — проникновение внутрь;

— миграция отдельных клеток стенки бластулы внутрь бластоцеля.

инволюция — вворачивание внутрь зародыша увеличивающегося в размерах наружного пласта клеток, который распространяется по внутренней поверхности остающихся снаружи клеток.

Различают два основных способа образования мезодермы: телобластический и энтероцельный.

Телобластический способ встречается у животных, относящихся ко многим типам беспозвоночных.

— вблизи бластопора с двух сторон первичной кишки во время гаструляции образуется по крупной клетке — телобласту. В результате размножения телобластов, отделяющих от себя мелкие клетки, формируется мезодерма.

Энтероцельный способ характерен для хордовых. В этом случае с двух сторон от первичной кишки образуются выпячивания — карманы (целомические мешки). Внутри карманов находится полость, представляющая собой продолжение первичной кишки (гастроиеля).

Целомические мешки полностью отшнуровываются от первичной кишки и разрастаются между экто- и энтодермой. Клеточный материал этих участков дает начало среднему зародышевому листку — мезодерме.

Дорсальный отдел мезодермы, лежащий по бокам от нервной трубки и хорды, расчленен на сегменты — сомиты. Вентральный отдел мезодермы образует сплошную боковую пластинку, находящуюся с боков кишечной трубки. Первыми сведениями о зародышевых листках наука обязана русским академикам К- Ф. Вольфу (1759), X. И. Пандеру (1817) и Е. Э. Бэру (1828). Многочисленные тщательные исследования по изучению ранних стадий развития животных, принадлежащих к различным типам, были выполнены в 70-х и 80-х годах прошлого века создателями эволюционной эмбриологии А. О. Ковалевским и И. И. Мечниковым. Они проследили образование зародышевых листков у беспозвоночных животных. В 1871 г. А. О. Ковалевский выдвинул теорию зародышевых листков, полагающую соответствие их у всех систематических групп животных. Так была установлена общность эмбриологического развития всего животного мира и родственные связи между беспозвоночными и позвоночными.

Источник

Гаструляция. Способы образования эктодермы, энтодермы и мезодермы.

Однослойный зародыш (бластула) превращается в многослойный двух- или трехслойный, называемый гаструлой.

У примитивных хордовых, например у ланцетника, однородная однослойная бластодерма во время гаструляции преобразуется в наружный зародышевый листок — эктодерму — и внутренний зародышевый листок — энтодерму. Энтодерма формирует первичную кишку с полостью внутри —гастроцель. Отверстие, ведущее в гастроцель, называют бластопором или первичным ртом. Два зародышевых листка являются определяющими морфологическими признаками гаструляции.

У позвоночных помимо двух упомянутых во время гаструляции образуется еще третий зародышевый листок — мезодерма, занимающая место между экто- и энтодермой. Развитие среднего зародышевого листка, представляющего собой хордомезодерму, является эволюционным усложнением фазы гаструляции у позвоночных и связано с ускорением у них развития на ранних стадиях эмбриогенеза. У более примитивных хордовых животных, таких, как ланцетник, хордомезодерма обычно образуется в начале следующей после гаструляции фазы — органогенезе.

Инвагинация — впячивание одного из участков бластодермы внутрь целым пластом. У ланцетника впячиваются клетки вегетативного полюса, у земноводных инвагинация происходит на границе между анимальным и вегетативным полюсами в области серого серпа. Процесс инвагинации возможен только в яйцах с небольшим или средним количеством желтка.

Эпиболия — обрастание мелкими клетками анимального полюса более крупных, отстающих в скорости деления и менее подвижных клеток вегетативного полюса. Такой процесс ярко выражен у земноводных.

Деламинация —расслоение клеток бластодермы на два слоя, лежащих друг над другом. Деламинацию можно наблюдать в дискобластуле зародышей с частичным типом дробления, таких, как пресмыкающиеся, птицы, яйцекладущие млекопитающие. Деламинация проявляется в эмбриобласте плацентарных млекопитающих, приводя к образованию гипобласта и эпибласта.

Иммиграция — перемещение групп или отдельных клеток, не объединенных в единый пласт. Иммиграция встречается у всех зародышей, но в наибольшей степени характерна для второй фазы гаструляции высших позвоночных.

В каждом конкретном случае эмбриогенеза, как правило, сочетаются несколько способов гаструляции.

Способы образования мезодермы:

Телобластический – вблизи бластопора с двух сторон первичной кишки во время гаструляции образуется по крупной клетке — телобласту. Они мигрируют внутрь, в результате размножения телобластов, отделяющих от себя мелкие клетки, формируется мезодерма (первичноротые)

Энтероцентральный – с двух сторон от первичной кишки образуются выпячивания — карманы (целомические мешки). Внутри карманов находится полость, представляющая собой продолжение первичной кишки (гастроцеля). Целомические мешки полностью отшнуровываются от первичной кишки и разрастаются между экто- и энтодермой. Клеточный материал этих участков дает начало среднему зародышевому листку — мезодерме.

Особенности стадии гаструляции. Гаструляция характеризуется разнообразными клеточными процессами. Продолжается митотическое размножение клеток, причем оно имеет разную интенсивность в разных частях зародыша. Вместе с тем наиболее характерная черта гаструляции состоит в перемещении клеточных масс. Это приводит к изменению строения зародыша и превращению его из бластулы в гаструлу. Происходит сортировка клеток по их принадлежности к разным зародышевым листкам, внутри которых они «узнают» друг друга. На фазу гаструляции приходится начало цитодифференцировки, что означает переход к активному использованию биологической информации собственного генома.

Источник