- Виды деепричастия: правило с примерами, образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Сводная таблица. ВИДЕОУРОК

- Что такое виды деепричастий?

- Как образуются деепричастия совершенного и несовершенного вида?

- Деепричастие совершенного вида

- Деепричастие несовершенного вида

- Виды деепричастий и примеры предложений с ними

- Как определить вид деепричастия?

- Причастия и деепричастия: примеры и таблицы

- Морфологические особенности

- Причастие

- Деепричастие

- Способы образования

- Причастие

- Деепричастие

- Синтаксические признаки

- Способы образования деепричастий таблица

- Способы образования деепричастий таблица

- 2. Деепричастия совершенного вида

- Образование деепричастий

- Образование деепричастий несовершенного вида

- От каких глаголов нельзя образовать деепричастия

- Образование деепричастий совершенного вида

- Причастия и деепричастия: примеры и таблицы

- Морфологические особенности

- Причастие

- Деепричастие

- Способы образования

- Причастие

- Деепричастие

- Синтаксические признаки

Виды деепричастия: правило с примерами, образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Сводная таблица. ВИДЕОУРОК

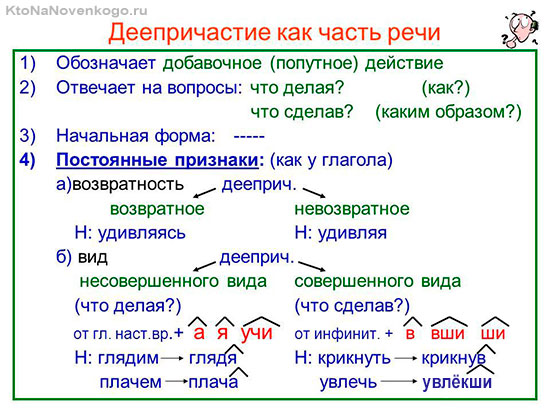

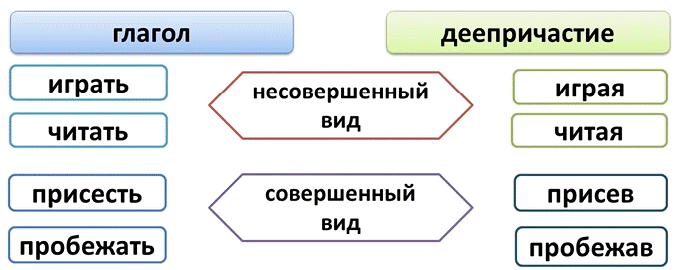

Деепричастия имеют много общего с глаголами, в то числе и разделение на два вида: несовершенный и совершенный. В этой статье описаны способы образования деепричастий обоих видов с примерами, приведены методы определения вида этой части речи.

Что такое виды деепричастий?

В русском языке вид деепричастий – это грамматический признак, указывающий на особенности протекания называемого деепричастием действия во времени. Как и у глаголов, у деепричастий выделяют два вида:

- Несовершенный вид – обозначает дополнительное действие, которое протекает одновременно с основным (обычно с тем, которое называет сказуемое). Примеры: смотреть в зеркало, расчесывая волосы; рисовать, разговаривая по телефону; гулять, слушая музыку.

- Совершенный вид – обозначает законченное дополнительное действие, которое предшествует основному действию или следует за ним. Примеры: взбодриться, выпив кофе; выйти, хлопнув дверью; поздороваться, увидев знакомого.

Как образуются деепричастия совершенного и несовершенного вида?

Деепричастия являются неизменяемой частью речи (в некоторых источниках – формой глагола), поэтому не имеют окончаний и образуются при помощи формообразующих суффиксов:

- Причастия несовершенного вида образуются от основы глаголов несовершенного вида настоящего времени с помощью суффиксов -а/-я (лежит – лежа, радует – радуя, считает – считая).

- Причастия совершенного вида образуются от основы глаголов совершенного вида прошедшего времени с помощью суффиксов -в/-вши/-ши (пробежал – пробежав, собрал – собравши, укрылся – укрывшись).

Деепричастие совершенного вида

Деепричастия совершенного вида образуются от глаголов совершенного вида и отвечают на вопрос что сделав? Они преимущественно обозначают законченное действие, которое завершилось раньше главного действия, выраженного глаголом-сказуемым:

Придя домой, я открыл (открываю, открою) окно.

То есть сначала я пришёл домой, а потом открыл (открываю, открою) окно.

Деепричастия совершенного вида образуются от основы прошедшего времени прибавлением суффиксов -В (-ВШИ), -ШИ:

- Если основа глагола прошедшего времени оканчивается на гласную, то деепричастие образуется с помощью суффикса -В (-ВШИ):нарисова-л → нарисовав (нарисовавши),приюти-л → приютив (приютивши).

- Если основа глагола прошедшего времени оканчивается на согласную, то деепричастие образуется с помощью суффикса -ШИ:испёк → испёкши,принёс → принёсши.

У некоторых глаголов деепричастия совершенного вида образуются от основы будущего времени прибавлением суффикса -А (-Я):

Деепричастия, образованные от возвратных глаголов, имеют на конце частицу -СЬ:

умылся → умывшись,

порадовался → порадовавшись.

Деепричастие несовершенного вида

Деепричастия несовершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида и отвечают на вопрос что делая? Они обозначают незаконченное добавочное действие, которое происходит одновременно с главным действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Цветок увядает, наклоняясь и засыхая.

То есть цветок увядает и в то же время наклоняется и засыхает.

Цветок увядал, наклоняясь и засыхая.

То есть увядал и в то же время наклонялся и засыхал.

Деепричастия несовершенного вида обычно образуются от основы настоящего времени при помощи суффиксов -А, -Я. После шипящих употребляется суффикс -А, в остальных случаях — -Я:

От глаголов несовершенного вида, имеющих суффикс -ВА- в неопределённой форме, деепричастия образуются от основы неопределённой формы:

От глагола быть образуется деепричастие несовершенного вида при помощи суффикса -УЧИ:

От других глаголов деепричастия на -УЧИ (-ЮЧИ) встречаются в народных песнях, былинах, поговорках и у некоторых писателей:

жить припеваючи, делать умеючи.

Деепричастия, образованные от возвратных глаголов, имеют на конце частицу -СЬ:

умываться → умываясь,

наклоняться → наклоняясь.

От некоторых глаголов невозможно образовать деепричастия несовершенного вида:

шить, сечь, беречь, стричь, писать, петь.

Виды деепричастий и примеры предложений с ними

Все деепричастия, как собственно и глаголы, бывают совершенного и несовершенного вида.

Отличить их очень просто. Первая категория отвечает на вопрос «Что сделав?» (то есть действие уже совершенно в прошлом), а вторая – на вопрос «Что делая?» (действие совершается в данный момент или не имеет временного критерия).

Деепричастия совершенного вида:

УВИДЕВ ЕЕ, ОН ТУТ ЖЕ ВЛЮБИЛСЯ

ОН УШЕЛ, ЗАКРЫВ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ

ОН ВЗБОДРИЛСЯ, ВЫПИВ БОЛЬШУЮ ЧАШКУ КОФЕ

А теперь почти те же деепричастия, но в несовершенном виде:

ВИДЯ ЕЕ, ОН НЕ МОГ ОТВЕСТИ ГЛАЗ

УХОДЯ, ОН ЗАКРЫЛ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ

ОН ВЗБОДРИЛСЯ, ПОПИВАЯ ГОРЯЧИЙ КОФЕ

Также деепричастия могут быть возвратными и невозвратными. Соответственно, в них может присутствовать постфикс –ся/сь или такового нет.

Примеры возвратных деепричастий:

КУПАЯСЬ, УДИВИВШИСЬ, ЗАНИМАЯСЯ

Примеры невозвратных деепричастий:

ПОКУПАЯ, ОДЕВАЯ, СИДЕВ, ПРОПУСТИВШИ и так далее

Как определить вид деепричастия?

Чтобы определить вид деепричастия, нужно поставить к нему вопрос и выделить конечный суффикс:

- Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос – Что делая? (играя роль, сидя у окна, обещая сделать).

- Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос – Что сделав?(закончив работу, решив задачу, переставив стол).

Источник

Причастия и деепричастия: примеры и таблицы

Причастием называется часть речи, обозначающая признак предмета по действию. Деепричастие же обозначает добавочное действие к основному, выраженному глаголом. Их можно назвать «книжными» частями речи, так как они редко употребляются в повседневной жизни. Поэтому пользоваться, и тем более различать их, умеют далеко не все.

Морфологические особенности

Благодаря морфологическим признакам можно различить части речи, отличить их друг от друга. Рассмотрим свойства слова, с помощью которых его можно отнести либо к причастию, либо к деепричастию.

С правилами и примерами правильного написания причастий и деепричастий вы можете ознакомиться в таблицах ниже.

Причастие

Имеет характерные черты двух частей речи – прилагательного и глагола. Вопросы, на которые отвечает причастие: «какой/какая/какое?», «что делающий?», «что сделавший?», «каков?».

К постоянным (отглагольным) признакам причастия относятся:

- Залог – морфологический признак, указывающий на особенности выполняемого действия. Оно выполняется самим предметом (действительный) или же направленно на него (страдательный). Примеры действительных причастий: дремлющий, прощающий; страдательных – гонимый, построенный.

- Вид – признак, определяющийся по глаголу, образовавшему причастие. Бывает совершенным (выполнить – выполненный, добежать – добежавший) и несовершенным (красить – красивший, читать – читаемый).

- Возвратность – свойство, указывающее направленность того или иного действия или состояния на предмет. Причастия делятся на возвратные (улыбающийся, возвышающийся) и невозвратные (указанный, желающий).

- Переходность – признак, характерный только для действительных причастий. Существуют переходные (пишущий ручкой, управляющий машиной) и непереходные (гулявший по аллее, идущий по лесу) причастия.

- Время – обозначает отношение выражаемого действия (признака по действию) ко времени его выполнения. Выделяют причастия настоящего (печатающий) и прошедшего (узнавший, усиливший) времени.

Непостоянные признаки (от прилагательных):

- Форма – полная (рассказанный, чувствующий) и краткая (рассказан, почувствовав).

- Число – единственное и множественное (спрашивающий – спрашивающие, бегающий – бегающие).

- Род – мужской, женский и средний (знающий – знающая – знающее, смеющийся – смеющаяся – смеющееся).

- Падеж – причастия согласуются по падежу с существительным или местоимением (обсуждать надвигающуюся бурю, думать о паривших в небе облаках).

В следующей таблице подробнее рассмотрены глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий, приведены примеры:

Деепричастие

Сочетает в себе признаки глагола и наречия. При этом полученные свойства присущи всем словам данной части речи. Вопросы, на которые отвечает деепричастие: «что делая?» и «что сделав?».

От глагола деепричастие получило:

- Вид. Несовершенный вид обозначает дополнительное действие, которое протекает одновременно с основным (смотреть телевизор, гладя собаку; писать, обсуждая фильм). Совершенный вид обозначает законченное дополнительное действие, которое предшествует основному действию или следует за ним (нахмуриться, услышав новость; улыбнуться, увидев ребёнка).

- Переходность.

- Возвратность.

Благодаря наречию, деепричастие имеет неизменяемую форму.

Более наглядное описание признаков с примерами – в таблице ниже:

Способы образования

С примерами и правилами образования причастий и деепричастий вы можете ознакомится в следующих таблицах.

Причастие

Образуется от глаголов суффиксальным способом. Схематически это выглядит так:

«рисовать» + суффикс -ющ- => рисующий

«спросить» + суффикс -вш- => спросивший

«узнать» + суффикс -ем- => узнаваемый

Краткие причастия образуются от основы полной формы причастия с помощью нулевого окончания, а также окончаний, соответствующих мужскому, женскому и среднему роду, множественной числу: написан, написана, написано, написаны.

Деепричастие

Деепричастие является неизменяемой частью речи, не имеет окончаний. Слова образуются при помощи формообразующих суффиксов по следующей схеме:

«бежать» + суффикс -в- => пробежав

«испечь» + суффикс -ши- => испёкши

Синтаксические признаки

В предложениях полные причастия обычно выполняют роль определения (обособленного, если слово образует причастный оборот). Краткие причастия употребляются в качестве части составного именного сказуемого.

- Купивший газету мужчина прошёл к лавочке у озера (определение).

- Она прошла в гостиную, попутно снимая верхнюю одежду (причастный оборот).

- Обед был приготовлен мамой к двум часам дня (часть составного именного сказуемого).

- Дом, стоящий в конце улицы, пугал (причастный оборот).

- Испечённый торт надо было украсить цветами из крема (определение).

Деепричастие относится к глаголу и выполняет роль обстоятельства.

- Улыбнувшись, девушка начала перебирать бумаги.

- Ответив, мальчик вернулся на за парту.

- Мужчина, резко развернувшись, посмотрел на нас с нескрываемой злобой.

- Читая энциклопедию, он делал пометки на полях.

- Она смотрела на небо, думая о своём.

В русском языке, по мнению многих, причастие и деепричастие выполняют роль особых форм глагола. Однако есть и те, кто утверждают об их относительной самостоятельности от других частей речи. В предложениях они примыкают к существительным или глаголам. Так, в тексте образуются обороты, позволяющие приукрасить речь, обратить внимание читающего на незаметные, на первый взгляд, детали.

Источник

Способы образования деепричастий таблица

Способы образования деепричастий таблица

Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченное добавочное действи е, которое происходит одновременно с действием, выражаемым глаголом-сказуемым: Разглядывая эту фотографию, я о многом вспомнил .

Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени глагола при помощи суффикса –а– (–я–). Суффикс –а– пишется после шипящих, суффикс –я– во всех остальных случаях ( дыша, держа, гуляя, смеясь ). От глагола быть деепричастие несовершенного вида образуется с помощью суффикса –учи ( Будучи в гостях, я познакомился с интересными людьми ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! От некоторых глаголов деепричастия несовершенного вида не образуются : бить, рвать, шить, жечь, ждать, лгать, писать, хлестать, резать . Не образуются подобные деепричастия от глаголов на –чь ( беречь, мочь, стеречь, течь и др,), от глаголов с суффиксом –ну– ( блёкнуть, мокнуть, тянуть, гаснуть и др.).

2. Деепричастия совершенного вида

Деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие , которое совершается до начала действия, выраженного глаголом-сказуемым ( Увидев меня, мой друг подошёл ко мне ).

Деепричастия совершенного вида образуются обычно от основы неопределённой формы глагола при помощи суффиксов –в, –вши–, –ши– ( прочитав, рассмеявшись, запершись ). С помощью суффиксов –вши(съ) и –ши(сь) образуются деепричастия от возвратных глаголов ( умывшись ). К суффиксу –в возвратный суффикс –ся (–сь) не присоединяется. С помощью суффикса –ши образуются деепричастия от глаголов с основой на согласный: истечь — истекши, принести — принесши, влезть — влезши .

У некоторых глаголов деепричастия совершенного вида образованы с суффиксами –а– (–я–) встретясь, возвратясь, нахмурясь, приобретя, прочтя, придя и др. Параллельно в языке существуют деепричастия от этих глаголов с суффиксами –в, –вши–, –ши– ( встретившись, возвратившись, настроившись, пришедши, простившись, приобретши и др.). Если существуют двойные формы, чаще употребляются деепричастия с суффиксом –а– (–я–) как менее громоздкие.

Образование деепричастий

Образование деепричастий связано с глаголом. Рассмотрим образование деепричастий от основ глаголов с помощью формообразующих суффиксов. Деепричастия совершенного вида и несовершенного вида имеют свои характерные суффиксы.

У деепричастий, как глагольной формы, различают совершенный и несовершенный вид. От этого зависит, как образуется деепричастие.

| Деепричастия | |

|---|---|

| Обозначают незаконченное добавочное действие | Обозначают законченное добавочное действие |

| Отвечают на вопрос что делая? | Отвечают на вопрос что сделав? |

| Образуются: основа глагола настоящего времени + суффиксы -а-, -я- | Образуются: основа глагола неопределенной формы глагола совершенного вида + суффиксы -в-, -вши-, -ши- |

| Примеры | |

| слуша я , дума я , реша я | прослуша в , замахну вши сь, испек ши |

Образование деепричастий несовершенного вида

Деепричастие несовершенного вида обозначает незаконченное добавочное действие по отношению к глаголу-сказуемому и отвечает на вопрос: что делая?

Поезд замедлял ход, подходя к какой-то станции.

Поезд замедлял ход что делая? подходя.

В этом предложении употреблено деепричастие несовершенного вида. Оно образовано с помощью формообразующего суффикса -я от основы глагола настоящего времени. Это основа формы глагола 3 лица множественного числа:

Суффикс -а после шипящего основы может образовать деепричастие несовершенного вида:

- курлыкать — они курлыч ут — курлыч а

- плакать — они плач ут — плач а

- держать — они держ ат — держ а .

Глаголы с суффиксом -ва-, который выпадает в форме настоящего времени, в деепричастии сохраняют его:

- призна ют — призна ва ть — призна ва я

- вста ют — вста ва ть — вста ва я

- да ют — да ва ть — да ва я .

От каких глаголов нельзя образовать деепричастия

Некоторые глаголы несовершенного вида не образуют деепричастий. Перечислим их:

бере чь , стри чь , увле чь ;

2. глаголы с суффиксом -ну-:

сты ну ть, кис ну ть, кап ну ть, тя ну ть, вяк ну ть;

3. односложные глаголы, которые в основе настоящего времени не имеют гласных звуков:

- ждать — жд ут

- лгать — лг ут

- рвать — рв ут

- лить — ль ют

- жать — жм ут ;

4. большинство глаголов с основой настоящего времени на шипящий:

- плясать — пля ш ут

- вязать — вя ж ут

- пахать — па ш ут

- писать — пи ш ут.

5. Не образуют деепричастия также ряд глаголов:

петь, шить, плясать, вязать, пахать.

Образование деепричастий совершенного вида

Деепричастие совершенного вида обозначают законченное добавочное действие, которое, как правило, совершается до начала действия, выраженного глаголом-сказуемым:

Грушницкий, увидев меня издали, подошёл ко мне (М. Лермонтов)

Сначала он увидел, а потом подошёл.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне (М. Лермонтов)

Сначала велел седлать лошадей, а потом оделся и сбежал к купальне.

Деепричастия совершенного вида образуются от основы неопределенной формы (инфинитива) или прошедшего времени, которые совпадают, с помощью формообразующих суффиксов -в, -вши, -ши :

- погуля ть ( погуля л) — погуля в

- переписа ть ( переписа л) — переписа в

- спили ть ( спили л) — спили в

- отверте ть ( отверте л) — отверте в .

Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь (М. Лермонтов).

опусти ть ( опусти л) — опусти в

От возвратных глаголов деепричастия совершенного вида образуются с помощью суффикса -вши-:

Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что мягкое и толстое, но, по-видимому, неживое (М. Лермонтов).

- Наткнуться — наткну вши сь;

- решиться — реши вши сь;

- увидеться — увиде вши сь.

Деепричастия с суффиксом -вши-, которые выступаю параллельно формам с суффиксом -в-, отличаются разговорным характером или оттенком устарелости:

Снявши голову, по волосам не плачут.

Деепричастия с основой на согласный образуются с помощью суффикса -ши-:

- истечь (истёк) — истёк ши

- принес-ти (принёс) — принёс ши

- влезть (влез) — влез ши .

От некоторых глаголов возможно образование двойных форм: от основы инфинитива и от основы прошедшего времени. Тогда формы деепричастий не совпадают:

- просохну ть — просохну в ; просох — просох ши

- промокну ть — промокну в ; промок — промок ши

- замере ть — замере в ; замер — замер ши

- запере ть — запере в ; запер — запер ши .

Отметим также, что у некоторых глаголов деепричастия совершенного вида образуются при помощи суффиксов -а/-я от основы будущего времени:

- встретиться — (что сделают?) встретятся — встрет я сь

- нахмурить — (что сделают?) нахмурят — нахмур я (брови)

- увидеть — (что сделают?) увидят — увид я .

У одиночных деепричастий могут ослабевать глагольные признаки. Тогда деепричастия не обозначают добавочного действия, усиливают значение обстоятельства и переходят в наречия:

Причастия и деепричастия: примеры и таблицы

Причастием называется часть речи, обозначающая признак предмета по действию. Деепричастие же обозначает добавочное действие к основному, выраженному глаголом. Их можно назвать «книжными» частями речи, так как они редко употребляются в повседневной жизни. Поэтому пользоваться, и тем более различать их, умеют далеко не все.

Морфологические особенности

Благодаря морфологическим признакам можно различить части речи, отличить их друг от друга. Рассмотрим свойства слова, с помощью которых его можно отнести либо к причастию, либо к деепричастию.

С правилами и примерами правильного написания причастий и деепричастий вы можете ознакомиться в таблицах ниже.

Причастие

Имеет характерные черты двух частей речи – прилагательного и глагола. Вопросы, на которые отвечает причастие: «какой/какая/какое?», «что делающий?», «что сделавший?», «каков?».

К постоянным (отглагольным) признакам причастия относятся:

- Залог – морфологический признак, указывающий на особенности выполняемого действия. Оно выполняется самим предметом (действительный) или же направленно на него (страдательный). Примеры действительных причастий: дремлющий, прощающий; страдательных – гонимый, построенный.

- Вид – признак, определяющийся по глаголу, образовавшему причастие. Бывает совершенным (выполнить – выполненный, добежать – добежавший) и несовершенным (красить – красивший, читать – читаемый).

- Возвратность – свойство, указывающее направленность того или иного действия или состояния на предмет. Причастия делятся на возвратные (улыбающийся, возвышающийся) и невозвратные (указанный, желающий).

- Переходность – признак, характерный только для действительных причастий. Существуют переходные (пишущий ручкой, управляющий машиной) и непереходные (гулявший по аллее, идущий по лесу) причастия.

- Время – обозначает отношение выражаемого действия (признака по действию) ко времени его выполнения. Выделяют причастия настоящего (печатающий) и прошедшего (узнавший, усиливший) времени.

Непостоянные признаки (от прилагательных):

- Форма – полная (рассказанный, чувствующий) и краткая (рассказан, почувствовав).

- Число – единственное и множественное (спрашивающий – спрашивающие, бегающий – бегающие).

- Род – мужской, женский и средний (знающий – знающая – знающее, смеющийся – смеющаяся – смеющееся).

- Падеж – причастия согласуются по падежу с существительным или местоимением (обсуждать надвигающуюся бурю, думать о паривших в небе облаках).

В следующей таблице подробнее рассмотрены глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий, приведены примеры:

Деепричастие

Сочетает в себе признаки глагола и наречия. При этом полученные свойства присущи всем словам данной части речи. Вопросы, на которые отвечает деепричастие: «что делая?» и «что сделав?».

От глагола деепричастие получило:

- Вид. Несовершенный вид обозначает дополнительное действие, которое протекает одновременно с основным (смотреть телевизор, гладя собаку; писать, обсуждая фильм). Совершенный вид обозначает законченное дополнительное действие, которое предшествует основному действию или следует за ним (нахмуриться, услышав новость; улыбнуться, увидев ребёнка).

- Переходность.

- Возвратность.

Благодаря наречию, деепричастие имеет неизменяемую форму.

Более наглядное описание признаков с примерами – в таблице ниже:

Способы образования

С примерами и правилами образования причастий и деепричастий вы можете ознакомится в следующих таблицах.

Причастие

Образуется от глаголов суффиксальным способом. Схематически это выглядит так:

«рисовать» + суффикс -ющ- => рисующий

«спросить» + суффикс -вш- => спросивший

«узнать» + суффикс -ем- => узнаваемый

Краткие причастия образуются от основы полной формы причастия с помощью нулевого окончания, а также окончаний, соответствующих мужскому, женскому и среднему роду, множественной числу: написан, написана, написано, написаны.

Деепричастие

Деепричастие является неизменяемой частью речи, не имеет окончаний. Слова образуются при помощи формообразующих суффиксов по следующей схеме:

«бежать» + суффикс -в- => пробежав

«испечь» + суффикс -ши- => испёкши

Синтаксические признаки

В предложениях полные причастия обычно выполняют роль определения (обособленного, если слово образует причастный оборот). Краткие причастия употребляются в качестве части составного именного сказуемого.

- Купивший газету мужчина прошёл к лавочке у озера (определение).

- Она прошла в гостиную, попутно снимая верхнюю одежду (причастный оборот).

- Обед был приготовлен мамой к двум часам дня (часть составного именного сказуемого).

- Дом, стоящий в конце улицы, пугал (причастный оборот).

- Испечённый торт надо было украсить цветами из крема (определение).

Деепричастие относится к глаголу и выполняет роль обстоятельства.

- Улыбнувшись, девушка начала перебирать бумаги.

- Ответив, мальчик вернулся на за парту.

- Мужчина, резко развернувшись, посмотрел на нас с нескрываемой злобой.

- Читая энциклопедию, он делал пометки на полях.

- Она смотрела на небо, думая о своём.

В русском языке, по мнению многих, причастие и деепричастие выполняют роль особых форм глагола. Однако есть и те, кто утверждают об их относительной самостоятельности от других частей речи. В предложениях они примыкают к существительным или глаголам. Так, в тексте образуются обороты, позволяющие приукрасить речь, обратить внимание читающего на незаметные, на первый взгляд, детали.

Источник