- Техника обработки земли. Пахотные орудия

- Земледелие восточных славян. Системы и виды.

- Системы земледелия у восточных славян

- Двуполье. Первая система земледелия восточных славян.

- Переход к трехпольной системе земледелия.

- Религиозные основы земледелия славян. Велес — бог земледелия.

- Изучаем вместе

- Орудия восточных славян.

- Главные орудия труда восточных славян.

- Соха у восточных славян.

- Плуг восточных славян.

- Борона у восточных славян.

- Борона-суковатка.

Техника обработки земли. Пахотные орудия

Восточнославянское земледелие издавна плужное (пашенное). Основная обработка земли производится пахотным орудием с использованием рабочей силы скота, а теперь обычно трактора. Развитие пахотных орудий представляет большой интерес для этнографа.

Есть обывательское мнение, что русский крестьянин всегда пахал сохой, будто бы везде и всюду одинаковой. Это мнение глубоко ошибочно. Русская соха представляет множество разновидностей, позволяющих проследить ее эволюцию; если же прибавить к этому украинские и белорусские формы пахотных орудий, то разнообразие будет еще больше. Чтобы дать понятие об этом разнообразии, достаточно сказать, что в одной бывш. Вятской губ., по исследованию Д. К. Зеленина, можно было насчитать до 30 видов сохи, и все они имели свои местные названия.

Изучение эволюции пахотных орудий затрудняется тем, что не вполне выяснено их происхождение и не установлена как следует классификация их типов. Классифицируют их по разным принципам: по формально-морфологическим признакам, по функции или по способу действия, наконец, с генетической точки зрения.

По устройству рабочей части пахотные орудия делят на плуги с полозом (подошвой, пятой) и плуги и сохи, не имеющие такового. К первому типу принадлежит большинство западно- и южноевропейских плугов. У них сошник насаживается на горизонтальный «полоз» — нижнюю часть орудия, на которой оно может устойчиво стоять; полоз опирается в землю, и при работе пахарь только направляет плуг. К типу орудий без полоза (неустойчивых) принадлежат все восточно-славянские пахотные орудия—сохи и др. Пахарь при работе налегает на соху руками, чтобы она глубже входила в землю, что невозможно при плуге с полозом. Неустойчивые пахотные орудия — без полоза — делят на одноральные (однолемешные, однозубые) и двуральные (двулемешные, двузубые): к первым принадлежали старинное украинское «рало», русская однозубая «черкуша», белорусская однозубая «сошка» и др.; двуральные же орудия — это различные виды русской и белорусской сохи.

И одноральные и двуральные орудия можно подразделить по форме и расположению сошников на две категории: симметричные и асимметричные плуги и сохи. Первыми можно пахать взад и вперед с одного края поля (способ «бустрофедон»); вторыми — только в одну сторону, поэтому ими пашут кругом поля. Русские сохи бывают и той и другой категории.

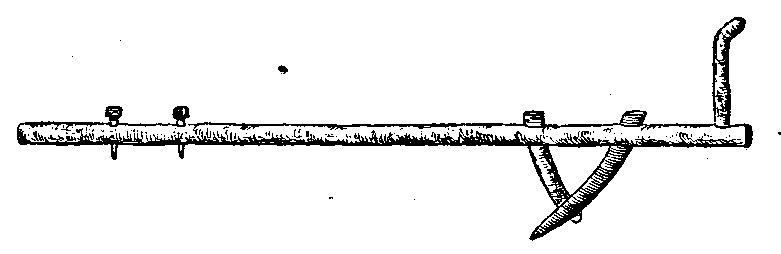

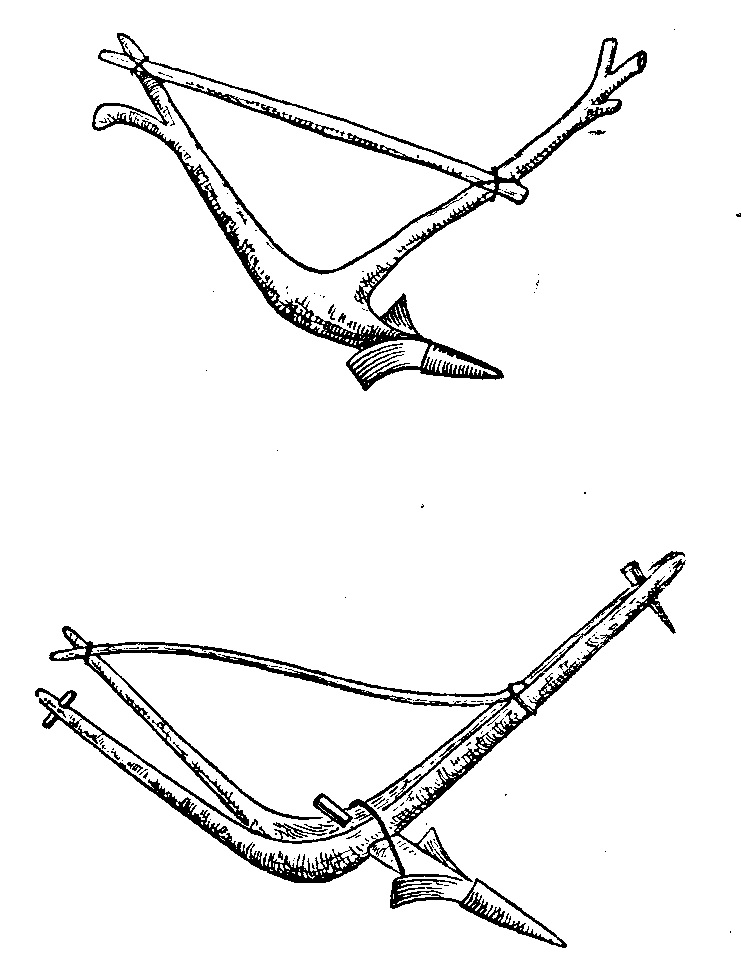

Старинное украинское рало

Старинные белорусские «сошки»

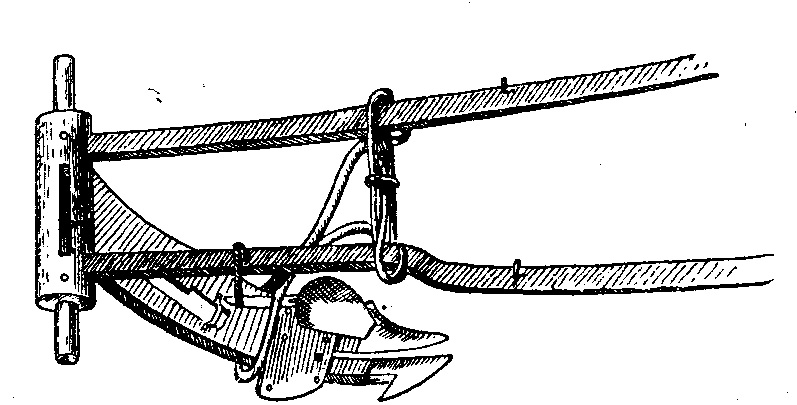

Соха с «брылой» (Вятская губ.)

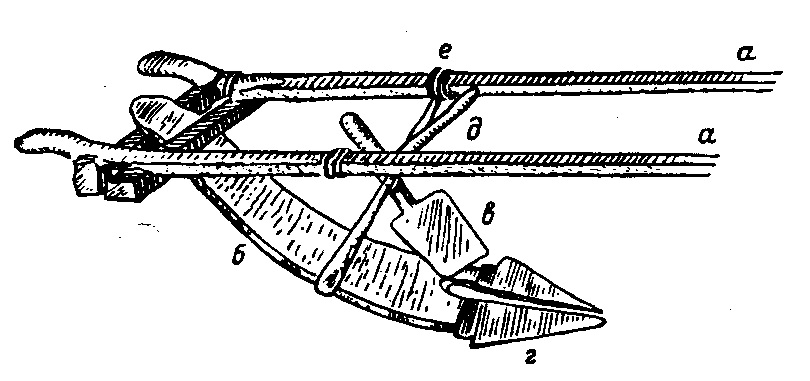

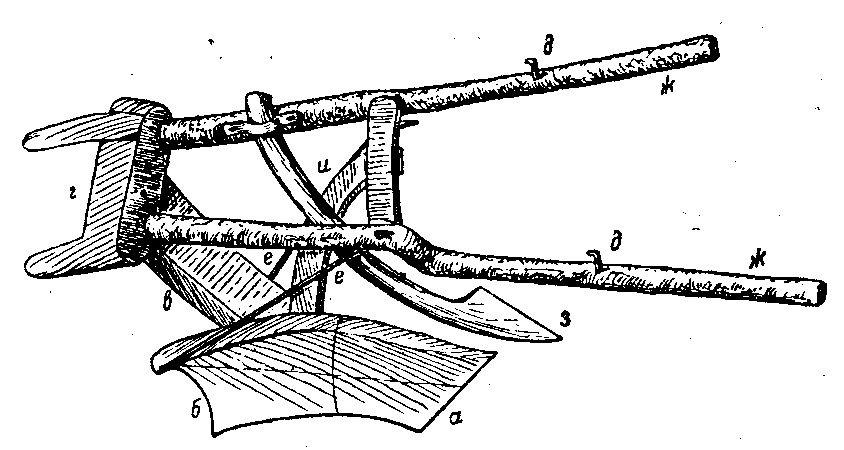

Соха с перекладной полицей (Пермская губ.): а — обжи (оглобли); 6 — рассоха; в — полйца, отвал, присох; е — лемехи (сошники); 3 — перечень, спорник, веретено; е — подвои

Соха «косуля» Костромского типа (Вятская губ.); о — лемех; 6 — отвал; в — плотина; г — рогаль; д — крючки для пристяжки лошади; е — подвои железные; ж — оглобли; a — отрез; и — стужень (грядиль)

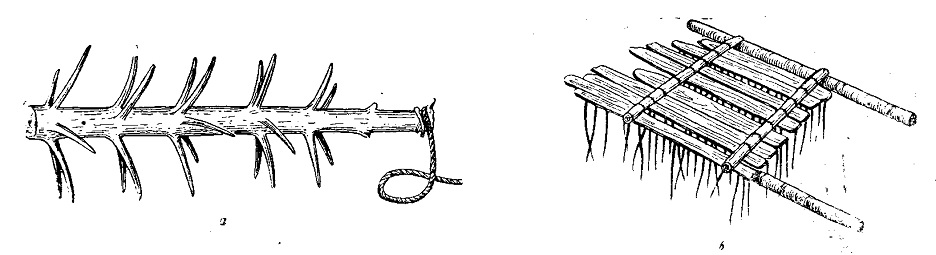

Старинные бороны. а — вершалина; б — смык.

По способу движения пахотные орудия подразделяют на орудия с колесным передком — собственно плуги — и без колесного передка — рала, сохи.

Д. К. Зеленин предложил классифицировать пахотные орудия по типу действия: орудия «черкающего» типа — наиболее примитивные, которые только слабо бороздят почву; орудия «пашущего» типа — более совершенные, которые при своем движении разрыхляют почву и увлекают частицы ее за собой; и орудия «орющего» типа, наиболее развитые, которые подрезают и переворачивают пласт земли. Эти три типа можно рассматривать как три стадии развития. Среди восточно- славянских пахотных орудий большинство принадлежит ко второму и третьему типам 1 .

Наконец, можно классифицировать пахотные орудия по их происхождению. Одни происходят, как предполагается, от ручной мотыги, другие — от заступа. То и другое относился прежде всего к одноральным орудиям. Что касается русской двузубой сохи, то есть предположение (П. Н. Третьякова), что она восходит генетически не к мотыге и не к заступу, а к бороне, которая на севере была более древним орудием обработки земли (при подсечной системе хозяйства). От бороны произошла многозубая соха (ныне не сохранившаяся). Трехзубая соха употреблялась еще не так давно — на севере до начала XIX в. Впрочем, и украинское рало иногда имело 3—4—5 зубьев. Чем более сокращалось число зубьев (сошников), тем более увеличивалась глубина вспашки. Наиболее обычным типом русской сохи в XIX в. стала двузубая соха.

Известны две основные ее формы: так называемая коловая и перовая соха. Они различаются по форме сошников. Коловая (узколемешная) соха имеет шилообразные, круглого сечения, тупые, но прочные сошники, без отвалов. Этот тип сохи был хорошо приспособлен для обработки каменистых и залесенных почв; при встрече с камнями и корнями такая соха не ломалась, а перескакивала через них. Такие почвы преобладают на нашем северо-западе, в озерном крае и Прибалтике; там и была распространена коловая соха как у русских, так и у других народов. В центральной же полосе России, у южных и средних великорусов, была распространена перовая соха: сошники ее имеют расширения в виде треугольника (в народном языке «перо»), отходящие в полевую сторону, вправо и влево от средней оси. Эти расширения — зачаток отвала. Кроме того, эта соха имеет всегда перекладную «полйцу», небольшую лопато.чку, прикрепляемую к сошнику (правому и левому поочередно) и играющую роль отвала. Такая соха была более приспособлена для легких лесных почв центральной лесной и лесостепной полосы.

«Соха» упоминается в наших письменных памятниках с XIV в. В более ранних текстах говорится о «рале» или «плуге». Можно думать, что настоящая двузубая соха (слово «соха» означает в русском языке вообще нечто раздвоенное, развилку) появилась именно в то время в связи с интенсивной земледельческой колонизацией центральной лесной полосы.

Главные недостатки сохи — это то, что она берет неглубоко и не переворачивает пласта.

В связи с ростом сельскохозяйственной техники уже давно делались попытки усовер шенствовать соху. Возник целый ряд таких усовершенствованных форм: сохи-односторонки, с асимметричным расположением сошников, сохи с «брылой» (Верхнее Поволжье), где край левого сошника приподнят; особенно интересна «косуля», широко распространенная в прошлом в северо-восточных областях Европейской России: в ней остался только один сошник, а другой заменен ножом, укрепленным несколько впереди, лезвием вперед, как делается и на наших современных плугах; этот резец подрезает пласт, прежде чем сошник его поднимет. В Сибири получила распространение «колесуха» — соединение сохи с колесным передком. На Урале с 1860—1870-х годов сделалась очень популярна так называемая «курашимка» — тип плуга с полозом, но местного изобретения.

Таково было развитие самобытных пахотных орудий у русских. У белорусов были сходные формы. У них вплоть до начала коллективизации сохранялась примитивная «сошка», легкая, однозубая или двузубая, с небольшими отвалами по обеим сторонам. Более обычной была «саха», напоминающая русскую коловую соху украинцев, жителей степи с ее тяжелой и мощной черноземной почвой, сложились иные типы орудий. В старину употреблялось примитивное «рало», состоявшее пз длинного дышла и прикрепленного к нему под острым углом ральника; он иногда даже не имел железного лемеха. Но уже с давних времен у украинцев применялся и тяжелый колесный плуг с двумя асимметрично расположенными сошниками, забиравший глубоко, но требовавший большой тягловой силы—до 8 пар волов. Такой плуг был приспособлен для глубокой вспашки. По мнению некоторых археологов, плуг, притом с полозом, появился на территории Украины еще в докиевский период — в VI—VIII вв.

Способы запряжки рабочих животных в плуг и самые виды этнх животных были различны. У русских всегда употреблялась исключительно лошадь, притом только одна, и запряжка была поэтому оглобельная («обжи») с хомутом. У украинцев запрягались волы, одна или несколько пар, и упряжка была дышловая, с ярмом. Такую же упряжку употребляли и белорусы, но запрягали часто быка с коровой, быка с лошадью, а иногда и одно животное, но и в этом случае соха имела не оглобли, а короткое дышло с приделанной к нему спереди рамой с ярмом.

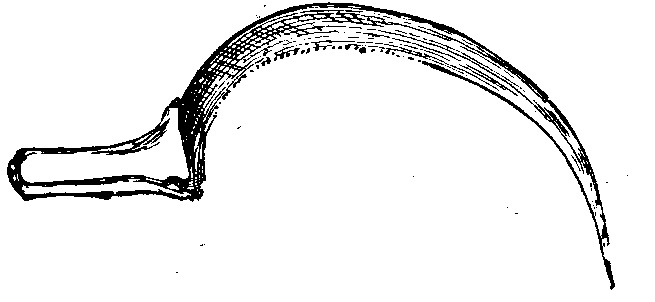

«Крюк» для косьбы хлеба (с. Ясная Поляна)

В настоящее время в колхозах все описанные орудия обработки земли или совсем вышли из употребления и заменены усовершенствованным тракторным плугом, или употребляются на второстепенных работах, при вторичной перепашке земли, рыхлении борозд, пропашке картофеля и т. п. Рабочие животные широко употребляются наряду с тракторной тягой и сейчас.

- Дм. Зеленин. Русская соха, ее история и виды. Вятка, 1907. ↩

Источник

Земледелие восточных славян. Системы и виды.

Удобная навигация по статье:

Системы земледелия у восточных славян

Историки утверждают, что земледелие у восточных славян выступало, если не самой основой экономики, то её основным элементом, что в принципе являлось характерной особенностью для каждой процветающей культуры того исторического периода. При этом, в зависимости от географического места расположения народности, применялся один из двух основных способов обработки территорий для их последующего использования в качестве поля.

Двуполье. Первая система земледелия восточных славян.

Первичной системой земледелия считается двуполье. Позже её активно развивали и с течением времени именно двуполье стало использоваться большей частью народов евроазиатского континента.

Как следует из названия, главной особенностью двуполья было то, что вся обрабатываемая территория делилась на две одинаковых части, то есть – два поля. На протяжении одного сезона восточные славяне засеивали первую часть площади, давая второй отдохнуть до следующего засева. Однако, это не значит, что второе поле не обрабатывалось. Для того чтобы добиться нужной структуры почвы его постоянно вспахивали и убирали корни сорняков.

Спустя сезон вторая часть засеивалась, в то время как первая вспахивалась, обрабатывалась и оставлялась «париться» (отдыхать). Такая система земледелия восточных славян позволяла собирать максимальный урожай, при этом, не истощая почву до минимального порога. Спустя некоторое время двуполье претерпело определённые изменения и засеиваемая часть территории также стала делиться на две одинаковых части. При этом, одна из них засеивалась озимыми, а вторая – яровыми культурами. Усовершенствованная методика позволила повысить интенсивность сбора урожая и как следствие – дала прогресс дальнейшему земледелию, существенно повлияв на развитие данной сельскохозяйственной отрасли.

Переход к трехпольной системе земледелия.

Ещё позже (примерно в начале нашей эры) славянская система земледелия претерпела кардинальные изменения и двупольная методика засевов была заменена трёхпольной системой. Данная методика обработки земельных территорий отличалась тем, что вся доступная под поле площадь делилась восточными славянами на три части, одна из которых оставалась отдыхать вспаханной, а две остальные засевались яровой и озимыми культурами в равных объёмах.

То есть, фактически, мы имеем усовершенствованную двупольную систему земледелия. Однако, даже сегодня в некоторых регионах нашей страны используется как трёхпольная, так и ранняя двупольная методики.

Также, стоит напомнить, что обработка полей у восточных славян играла довольно существенную роль, являясь основой раннего общества. Именно из-за желания постоянно развивать систему данные методики смогли не только распространиться по самым далёким землям, но и дойти до наших дней в практически первозданном виде. Некоторые исследователи-славянисты утверждают, что столь детальный подход к делу мог быть вызван религией. А именно – поклонению богу земли. Но, был ли он у этого народа в тот далёкий период?

Религиозные основы земледелия славян. Велес — бог земледелия.

Судя по дошедшим до современных историков сведениям, в роли такого божества у восточных славян выступал бог Велес. При этом, специалисты отмечают, что в этом случае, имеет быть место непрямая аналогия и определённая подмена понятий. Иногда, в летописных текстах, бог Велес называется автором как божество мудрости, времени и волхования. Вместе с этим, есть упоминания о нём как о «скотьем боге». Тут исследователи разделяются на два лагеря: одни утверждают, что не стоит трактовать это понятие в прямом ключе и «скотий бог» означает «шотландский бог», другие – высказывают мнение, что именно Велес был покровителем домашнего скота и земли.

При этом, бога Велеса сложно назвать богом земледелия в полном смысле этого слова. В некоторых регионах проживания славян это божество действительно покровительствовало людям, которые возделывали землю, но больше в экзотерическом смысле.

Так или иначе, поздние культы восточных славян содержат массу фактов поклонения земле и земледелию, в частности. Тут необходимо заметить, что большинство славянских праздников были связаны именно с полем, урожаем и сменой сезонов, которые могли повлиять на будущий урожай.

Обрабатывая и засевая землю мужчины и женщины пели специальные песни, которые согласно их верованиям, должны были умилостивить духов и богов, которые «отвечали» за зной и град, грызунов и болезни растений. Кроме того, сохранились сведения и о жертвах, которые приносили на полях.

Одной из самых сложных задач земледелия была обработка лесов под поля. Этот весьма длительный процесс, продолжавшийся как минимум год слаживался из подрубки леса, его высушивания и дальнейшего сжигания. Только после этого землю вспахивали с пеплом и засеивали зерном. Но, именно этот сложный процесс, по мнению учёных, стал катализатором развития железных орудий.

Источник

Изучаем вместе

Орудия восточных славян.

Земледелие в Древней Руси было основным видом занятий.

Орудия труда, которыми пользовались восточные славяне.

Орудия труда для обработки земли были довольно примитивными. Что же это были за орудия, из какого материала они изготавливались, для каких целей использовались? Рассмотрим основные сельскохозяйственные орудия IX — XI вв.

Главные орудия труда восточных славян.

Соха у восточных славян.

Соха была одним из важных приспособлений для обработки земли, для подготовки почвы к посеву. Что же это такое? Использовалась для обработки почвы, соха не переворачивала пласт земли, а лишь отваливала его в сторону.

Соха имела широкой рабочую частью из дерева, на которой были два железных сошника (это режущие части сохи) и железная лопатка — палица. Соха сверху соединялась с оглоблями – двумя длинными брусами, которые сцепляли соху с лошадью.

Мотыга.

Мотыга хорошо известна и в настоящее время. Ею рыхлят землю вручную, например, окучивают картофель. Это что-то похожее на лопату, только лезвие мотыги не прямое, а чуть закруглённое. Мотыга имеет деревянную ручку (рукоятку)и металлическое приспособление, которое очень хорошо срезать сорняки на грядках.

Орало.

Какое-то странное название, верно? Слово происходит от древнего «орать» — то есть пахать (ударение на О).

Орало похоже на соху, только им можно было дробить почву сильнее, а значит, и лучше её обрабатывать. Орало имело крупный лемех, что позволяло сильно дробить почву.

Есть даже такое выражение – «перековать мечи на орало», то есть прекратить войну, жить мирно.

А ещё вспомним былину «Вольга и Микула Селянинович»:

Услыхали во чистом поле оратая.

Как орет в поле оратай, посвистывает,

Сошка у оратая поскрипывает,

(Ударные гласные подчёркнуты).

Рало.

Если говорить о времени появления того или иного орудия труда, то рало можно отнести к одному из самых древних. Оно использовалось для рыхления почвы. Рало легко было делать из дерева. Вырезали рало из куска дерева с корнем, делали своеобразный крюк, которым и разрезали при вспахивании землю. Иногда таких крюков было даже два или несколько. Конечно, работать с ралом было тяжело, ведь ни о каком железном наконечнике не было речи – всё деревянное. Много усилий приходилось прикладывать, чтобы рало могло вспахать участок земли. Со временем рало стало иметь металлический наконечник – ральник. В рало впрягали скот.

Плуг восточных славян.

Плуг – это уже более совершенное орудие. Он использовался там, где почва более тяжёлая для обработки. Плуг как раз имел железный нож и лемех, хотя сам весь делался тоже из дерева. Таким орудие труда легко было переворачивать землю. Сначала в плуг «впрягался» человек, и только со временем догадались, что это могут быть животные – волы или лошади.

Борона у восточных славян.

Тот, кто выращивает урожай даже у себя в саду, прекрасно знает, что после того, как е перекопаешь землю, нужно её выровнять. Сегодня мы это делаем граблями, а в древности использовал борону.

Борона-суковатка.

Сначала соха была очень примитивной и называлась борона – суковатка. Представьте себе обычный еловый ствол с обрубленными сучьями длиной 50-70 см., его тащили за веревку по полю. Таким образом выравнивалась почва, заделывались в землю семена, убирались сорняки.

Позже борону, говоря современным языком, модернизировали: у неё появились железные зубья. Такая борона уже имела более широкое применение, например, ею убирали сорняки при подготовке почты подсечно-огневым способом, боронили, предотвращая землю от высыхания.

Серп.

Серп хорошо известен современным сельским жителям, ведь им до сих пор косят траву, особенно в труднодоступных местах, где с работой не справится коса.

Серп представляет из себя деревянную ручку и железную платину (нож) в виде полумесяца. В древности при помощи серпа собирали урожай зерновых, так же косили траву, как и сегодня. Так как эта работа была сравнительно несложная, то её в основном выполняли женщины.

Коса.

Коса во все времена использовалась (да и сегодня используется) для сенокоса, именно ею косят траву.

Ручка (рукоять) у косы длинная (как у лопаты, а не как у серпа). На конце косы – полусогнутое острое лезвие, которое время от времени точили.

Грабли.

Грабли (справа) и вилы.

Да, грабли появились давно, уже в ту далёкую эпоху ими пользовались. Внешне они почти не изменились. Их использовали и при уборке сена, и при рыхлении вспаханной почвы, и для удаления сорняков с земли.

Вилы.

Трудно на селе обойтись без вил. Ими складывают сено в стога, переворачивают траву во время её сушки, а также убирают навоз.

Это орудие труда представляет из себя длинную ручку (как у лопаты), а на её конце находятся железные зубья, часто в виде буквы «Е».

Топор.

Как же в сельской местности обойтись без топора! Им и дрова можно наколоть, и деревья срубить; его используют и при строительстве жилища. Топор применялся и как сельхозорудие у восточных славян. Топор – это небольшая рукоять с железным наконечником (кстати, сначала он полностью был деревянным).

Лопата.

Объяснять, что такое лопата, почти не нужно, ведь уже маленькие дети при помощи лопаты строят домики из песка, играют «в куличики».

Сначала лопаты были полностью деревянными, но с появлением железа они стали приобретать вид, похожий на современный. Лопатой копали землю, делали грядки, использовали её при посадке овощных культур. Трудно даже перечислить все сферы применения лопаты.

Заступ.

А знаете ли вы, что появилось до лопаты? Это были заступы. Это, можно сказать, её прототип, более примитивный вариант. Название такое у заступа объясняется тем, что эта лопата имела специальный «наступ», «подножку», на который надавливали ногой во время работы.

Цеп.

Представьте себе, что восточные славяне вырастили урожай, собрали зерно. Как же теперь его обработать? Ведь зерно находится в колосьях. Вот для этой цели – для обмола зерна – и использовали цеп, который состоял из двух элементов – длинной деревянной рукояти (как у лопаты) и молотила.

Таковы основные орудия труда у восточных славян. Как видим, они очень просты. Долгое время все орудия были деревянными. Лишь с появлением железа стали применяться железные части. Но в любом случае, труд земледельца был очень труден – начиная от подготовки земли, посадки урожая и его сбора и заканчивая приготовлением из полученного урожая продуктов питания. Интересно, что прошли века, даже тысячелетия, а орудия труда восточных славян дошли и до нашего времени, правда, несколько усовершенствованными. И сегодня люди берут в руки лопаты, копают землю, выравнивают её граблями, используют мотыгу для борьбы с сорняками, косят траву серпом или косой, переворачивают сено вилами.

Источник