III. Методы ухода за товарами по способу их обработки

– составная часть методов хранения, в основу которых положены технологические операции разных видов товарной обработки.

Эту группу методов подразделяют по двум классификационным признакам: по видам и по времени обработки.

Различают следующие виды обработки: санитарно-гигиеническая, защитная и специальная.

1. Санитарно-гигиеническая обработка предназначена для создания и поддержания установления санитарно-гигиенического режима. Разновидностями этой подгруппы методов ухода за товарами являются дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезактивация, дегазация.

Ø Дезинфекция – обеззараживание микроорганизмов, вызывающих микробиологическую порчу товаров.

Ø Дезинсекция – уничтожение насекомых специальными средствами. На товарных складах применяют в основном средства химической обработки газообразными веществами или аэрозолями.

Ø Дератизация – деятельность по истреблению грызунов (мышей, крыс), наносящих экономический ущерб вследствие порчи товаров и являющихся переносчиками инфекционных болезней.

Ø Дезактивация – удаление радиоактивных загрязнений с поверхности товаров, тары, оборудования. Дезактивацию проводят в основном мойкой поверхности товаров, которая удаляет радиоактивную пыль.

Ø Дезодорация – удаление посторонних запахов. Такая обработка предназначена для предотвращения поглощения посторонних запахов товарами и сохранения их качества.

В качестве дезодорирующих средств применяют вентиляцию, значительно реже – дезодоранты. Хорошим дезодорантом является озон, причем озонирование складов позволяет одновременно удалить посторонние запахи (плесневелый, гнилостный) и провести дезинсекцию. Могут быть использованы и другие поглотители пахучих веществ (адсорбенты).

Ø Дегазация – удаление или обезвреживание вредных газов, содержащихся в воздухе складов.

2. Защитная обработка – обработка, предназначенная для защиты товаров от неблагоприятных внешних условий (кислорода, микроорганизмов, водяных паров, механических воздействий). Такая обработка достигается двумя путями: нанесением защитных покрытий на поверхность товаров или упаковыванием.

Ø Нанесение защитных покрытий – один из наиболее распространенных методов ухода за товарами. Эффективность его обусловлена видом защитных средств, толщиной, непрерывностью пленки.

В качестве защитных средств применяют:

антикоррозийные покрытия (краски, лаки) – для бытовой техники, транспортных средств, оборудования;

смазочные материалы (минеральные масла, нефтепродукты) – для металлических (метизных и скобяных) товаров, отдельных деталей и узлов транспортных средств, консервов в металлических банках, предназначенных для длительного хранения;

парафинирование – для головок сыра, чеснока;

лужение – для внутренней поверхности металлических консервных банок, ведер;

лакирование – для кожи, кожзаменителей, металлических консервных банок;

термоусадочные полимерные пленки – для некоторых плодов и овощей, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, сыров, птицы, колбас (для них применяют также естественные оболочки, искусственные оболочки из целлофана)

ледяная глазурь – для мороженой рыбы (защищает от испарения воды).

Ø В отличие от защитных пленок завертывание в упаковочные материалы и пересыпка товаров не предназначены для защиты от неблагоприятных воздействий воды и кислорода, так как между поверхностью товара и упаковкой всегда имеются воздушные прослойки.

Однако упаковочные материалы надежнее, чем защитные пленки, предохраняют товары от механических повреждений. Поэтому их применяют для товаров с невысокой механической прочностью (сочные плоды и овощи, яйца, оконное стекло, фарфоровая, фаянсовая и керамическая посуда).

3. Специальную обработку применяют для отдельных товаров с учетом их биологической природы. В первую очередь это биообъекты, обработка которых связана с регулированием физиолого-биохимических процессов, происходящих в них при хранении или в течение жизни. Так, для свежих плодов и овощей применяют обработки, ростостимулирующие, а также ускоряющие дозревание.

Схема 21

Дата добавления: 2019-02-07 ; просмотров: 716 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

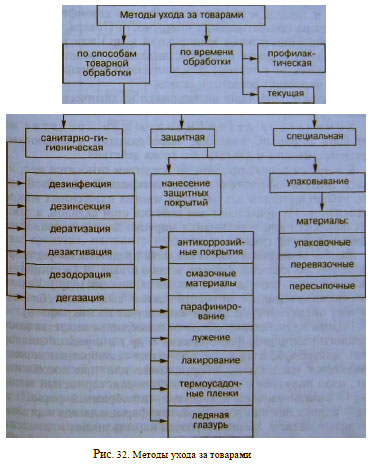

Методы ухода за товарами по способам их обработки.

Методы ухода за товарами по способам их обработки — составная часть методов хранения, в основу которых положены технологические операции разных видов товарной обработки (рис. 32). Эту группу методов подразделяют по двум классификационным признакам: по видам и по времени обработки.

Различают следующие виды обработки: санитарно-гигиеническая, защитная и специальная.

· Санитарно-гигиеническая обработкапредназначена для создания и поддержания установленного санитарно-гигиенического режима. Разновидностями этой подгруппы методов ухода за товарами являются дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезактивация, дезодорация, дегазация.

Дезинфекция — обеззараживание микроорганизмов, вызывающих микробиологическую порчу товаров.

Дезинсекция — уничтожение насекомых специальными средствами.

Дератизация — истребление грызунов (мышей, крыс), наносящих экономический ущерб вследствие порчи товаров и являющихся переносчиками инфекционных болезней.

Дезактивация — удаление радиоактивных загрязнений с поверхности товаров, тары, оборудования.

Дегазация — удаление или обезвреживание вредных газов, содержащихся в воздухе складов.

Дезодорация — удаление посторонних запахов.

· Защитная обработка — обработка, предназначенная для предохранения товаров от неблагоприятных внешних условий (кислорода, микроорганизмов, водяных паров, механических воздействий). Такая обработка достигается двумя путями: нанесением защитных покрытий на поверхность товаров или упаковыванием.

Нанесение защитных покрытий:

1. антикоррозийные покрытия (краски, лаки и т. п.)

2. парафинированные — для головок сыра, чеснока; лужение — для внутренней поверхности металлических консервных банок, ведер;

3. лакирование — для кожи, кожзаменителей, металлических консервных банок;

4. термоусадочные полимерные пленки — для некоторых плодов и овощей, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, сыров, птицы, колбас.

5. ледяную глазурь — для мороженой рыбы (защищает от испарения воды).

· Специальную обработкуприменяют для отдельных товаров с учетом их биологической природы.

Так, для свежих плодов и овощей применяют обработки, стимулирующие или ингибирующие рост (эти ленпродуценты, токи СВЧ и др.), а также ускоряющие дозревание. Некоторые цветы (орхидеи и т. п.) обрабатывают специальными физиологическими растворами.

По времени обработкиметоды ухода за товарами подразделяют на профилактические и текущие.

1. Профилактические методы предназначены для предупреждения неблагоприятных воздействий окружающей среды и связаны с обработкой складов, тары и товаров до начала хранения.

2. Текущие методы применяют для ухода за товарами в процессе хранения.

Сроки годности — период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (Закон РФ «О защите прав потребителей»).

Сроки годности устанавливаются изготовителем как предельные.

Предельные сроки годности — максимально-допустимые сроки, в течение которых товар отвечает установленным требованиям безопасности. По истечении этих сроков возможны утрата безопасности товара и переход его в градацию опасного.

Сроки годности чаще всего регламентируются СанПиН, ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ для скоропортящихся, кратковременно и средне хранящихся пищевых продуктов, у которых при хранении могут происходить процессы, приводящие к утрате безопасности (например, прогоркание жиров, микробиологическая порча и т. п.). Кроме того, сроки годности предусмотрены для многих видов парфюмерно-косметических товаров, медикаментов и отдельных видов товаров бытовой химии.

Сроки годности и сроки службы служат классификационным признаком при делении товаров на скоропортящиеся и нескоропортящиеся: кратковременно, средне и длительно хранящиеся, а также длительного пользования товары.

Скоропортящиеся товары — продукты, требующие для обеспечения безопасности специальных режимов и правил хранения, а также краткосрочной реализации, без соблюдения которых они утрачивают свою безопасность. Сроки годности скоропортящихся товаров — не более 30 сут. К скоропортящимся товарам относятся в основном охлажденные пищевые продукты, а также лекарства. Замороженные продукты не являются скоропортящимися. В этой группе выделяют подгруппу особо скоропортящихся товаров со сроками годности от 6 ч до 10 сут. Из них наименьшие сроки установлены для салатов из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц и заправок (6 ч), наибольшие — для вареных колбас высшего сорта с добавлением консервантов (10 сут.).

Для скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов должны устанавливаться условия хранения, обеспечивающие пищевую ценность и безопасность для здоровья человека. Температура хранения большинства из них должна быть 4±2 °С.

Нескоропортящиеся товары — продукты, которые при соблюдении установленных правил хранения не нуждаются в специальных температурных режимах.

Кратковременно хранящиеся товары— это товары, сохраняющие потребительские свойства в течение небольших сроков (от 0,5 до 30 сут.). Особенностью этой подгруппы товаров является то, что после окончания сроков годности или хранения они не утрачивают безопасность, если соблюдались условия их хранения. Однако другие потребительские свойства ухудшаются. Например, после завершения срока хранения хлебобулочных изделий возможно их черствение, но при этом сохраняется их безопасность. К товарам этой подгруппы относятся отдельные виды хлебобулочных и кондитерских изделий (кроме кремовых тортов и пирожных, а также средне хранящихся изделий), свежих плодов и овощей, парфюмерно-косметических товаров.

Средне хранящиеся товары — товары, сохраняющие потребительские свойства в течение сроков хранения от 30 до 180 сут. Товары данной подгруппы могут утрачивать часть потребительских свойств при оптимальных условиях хранения, но безопасность их сохраняется. В эту подгруппу входят кондитерские (кроме вышеуказанных), сухарные и бараночные изделия, слабоалкогольные коктейли, пастеризованное пиво, стерилизованные безалкогольные напитки с консервантами, слабоградусные алкогольные напитки отдельных видов, а также многие косметические изделия, товары бытовой химии, лекарства.

Товары длительного хранения с ограниченным срокоммогут храниться от одного месяца до года и более, но срок их хранения обязательно нормируется.

В данную группу входят продовольственные и непродовольственные товары, для которых характерно замедленное протекание процессов, ухудшающих качество. При этом безопасность товаров может утрачиваться (например, прогоркание жиров в крупах), а может и сохраняться (старение чая, поседение шоколада), если соблюдаются оптимальные показатели климатического режима хранения.

Товары длительного хранения без ограничения срокамогут сохраняться в течение нескольких лет без утраты основных потребительских свойств.

К ним относятся отдельные виды пищевых продуктов (мука, крупа, макаронные, винно-водочные изделия, замороженные мясные, рыбные товары, некоторые плоды и овощи, продукты их переработки, консервы) и большинство непродовольственных товаров.

Товары длительного пользования — товары, предназначенные для эксплуатации в течение длительного срока (от одного года до десятков, а иногда и сотен лет). К ним относится большинство непродовольственных товаров: сложнотехнических, одеж-но-обувных, ювелирных, спортивных и других. На данные товары устанавливаются только сроки службы, а сроки хранения не предусмотрены.

Источник

Методы хранения и ухода за товарами.

Методы хранения – совокупность технологических операций обеспечивающих сохраняемости товаров путем создания и поддержания заданных климатического и санитарно-гигиенического режимов, а также способов их размещения и обработки.

В зависимости от характера и направленности технологических операций различают три группы методов хранения:

1. методы, основанные на регулировании различных показателей климатического режима хранения;

2. методы, основанные на разных способах размещения;

3. методы ухода за товарами, основанные на разных видах и способах обработки.

Мы рассмотрим две последние группы методов хранения.

Методы хранения по способам размещения товаров делятся на 2 подгруппы: бестарный и тарный.

Методы бестарного размещения в зависимости от применяемых средств подразделяют на 4 вида: насыпной, подвесной, напольный и стеллажный.

Объединяет их отсутствие упаковки (транспортная, потребительская тара и материалы для упаковки), а отличают – наличие или отсутствие различных средств размещения: складского оборудования, приспособлений и др.

Насыпной способ размещения – размещение товаров насыпью на полу, реже на стеллажах или подтоварниках.

Подвесное размещение – размещение путем подвешивания товаров на крюках, штангах и др. приспособлениях.

Напольное размещение – установка или укладка товаров без тары на полу или подтоварниках в горизонтальном или вертикальном положении.

Стеллажное размещение – укладка товаров на вертикальных стеллажах.

Тарные методы — размещение и хранение товаров в таре. В зависимости от её габаритов различают хранение в крупно- и малогабаритной таре.

Методы ухода за товарами по способам их обработки – это составная часть методов хранения, в основу которых положены технологические операции разных видов товарной обработки. Эту группу методов подразделяют по двум признакам: по видам и по времени обработки.

Различают следующие виды обработки:

— санитарно-гигиеническая предназначена для создания и поддержания установленного санитарно-гигиенического режима (дезинфекция и пр. методы).

— защитная обработка – обработка, предназначенная для предохранения товаров от неблагоприятных внешних условий (кислорода, микроорганизмов, водяных паров, механического воздействия) путем нанесения защитных покрытий на поверхность товаров или упаковыванием;

— специальную обработку применяют для отдельных товаров с учётом их биологической природы.

По времени обработки методы ухода за товарами подразделяют на профилактические методы — предназначены для предупреждения неблагоприятных воздействий окружающей среды и связаны с обработкой складов, тары и товаров до начала хранения и текущие методы — применяют для ухода за товарами в процессе хранения.

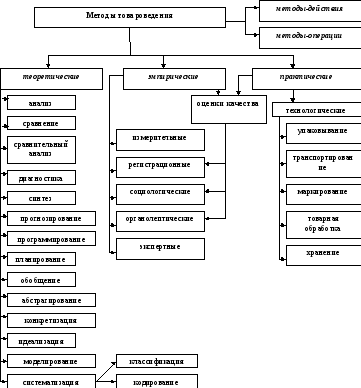

Тема 2. Методы товароведения.

Методы, применяемые в товароведении и их классификация методов товароведения.

Методы, применяемые в товароведении (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Методы, применяемые в товароведении

Применяемые в товароведении методы подразделяются на три группы:

1. Теоретические методы – методы, основанные на мыслительных действиях или операциях в целях познания или исследования действительности. К ним относятся анализ, сравнение, синтез, диагностика и другие методы-операции.

2. Эмпирические методы – методы, основанные на познавательных действиях и операциях с использованием средств измерений (технических устройств или органов чувств) для определения действительных значений характеристик исследуемых объектов. Данные методы включают как методы-операции (измерительные, органолептические и др.), так и методы-действия (обследование, мониторинг).

3. Практические методы – методы, основанные на технологических действиях и операциях, предназначенных для определения характеристик товара (качества, количества, товарной информации) и обеспечения их сохранения при товародвижении. Практические методы включают технологические методы-действия (маркирование, упаковывание и т.п.), а также методы-операции – оценка качества и измерение количества.

В свою очередь каждая группа методов делится на виды.

Кроме того, в зависимости от характера деятельности методы делятся на:

— Методы действия (например, обследование, мониторинг, эксперимент) и методы операции (анализ, синтез, сравнение и др.) — это совокупность приемов или операций практического или теоретического познания действительности либо достижения конкретного результата.

— Методы операции (анализ, синтез, сравнение и др.) — конкретные приемы деятельности.

Например, маркирование как метод-действие включает следующие методы-операции: разработка текста на носитель или товар, прикрепление носителя на товар. Характерным признаком методов-действий является наличие конкретной цели (например, цель маркирования – идентификация и доведение товарной информации до заинтересованных лиц и т.п.).

Классификация — разделение множества объектов на подмножества по сходству или различию в соответствии с принятыми методами.

Объект классификации – элемент классифицируемого множества. В товароведении таким элементом выступает товар. Из множества всех товаров по признаку назначения выделяются потребительские товары, товары промышленного назначения и товары управленческой деятельности (оргтехника).

Целью классификации является систематизация, а также идентификация и прогнозирование свойств товаров.

Систематизация достигается путем установления последовательности и взаимосвязей определенных классификационных группировок полученных конкретным методом классификации.

Признак классификации – свойство или характеристика объекта, по которому производится классификация.

Различают две разновидности метода классификации: иерархический; фасетный.

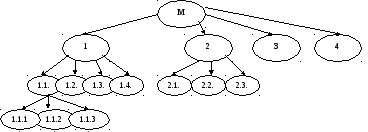

Иерархический метод классификации – последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные группировки.

Схематично сущность метода показана на рис.2.2.

Особенностью этого метода является тесная связь между отдельными классификационными группировками, выявляемая через общность и различия основополагающих признаков. В основу деления множества на подмножества положена ступень классификации – этап классификации при иерархическом методе, в результате которого получается совокупность классификационных группировок. Каждая ступень и группировка выделены по своему основополагающему признаку.

Количество признаков и ступеней определяет глубину классификации. На рис.2.2 показана классификация иерархическим методом, глубина которой равна 3.

Рисунок 2.2. Иерархический метод классификации

Теоретически глубина классификации бесконечна, но на практике такая классификация слишком громоздка и запутанна, многие низшие ступени дублируют друг друга. Всё это затрудняет практическое применение классификации. Поэтому на практике глубина классификации обычно не превышает 10.

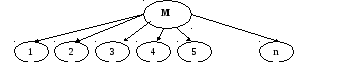

При необходимости увеличить число признаков применяют фасетный метод классификации – параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные группировки. Особенностью этого метода является то, что разные признаки не связаны между собой (рис. 2.3).

Термин произошел от французского слова Facette- грань отшлифованного камня. Действительно как каждая грань камня существует независимо от других граней, так и разные классификационные группировки при фасетном методе независимы и не подчиняются друг другу. Благодаря этому фасетная система отличается большой гибкостью, возможностью ограничивать число признаков и группировок, что создает определенные удобства при использовании. Вместе с тем её информационная емкость может быть увеличена путем выделения общих и частных классификационных группировок.

Примером фасетного метода может служить классификация вин: по срокам выдержки – молодые, ординарные, марочные, коллекционные; по цвету – белые, розовые, красные; по технологии – тихие, игристые. Количество признаков может быть увеличено многократно: по упаковке, по изготовителям и т.п.

Каждая разновидность методов классификации характеризуется определенными преимуществами и недостатками (табл.1).

Преимущества и недостатки иерархического и фасетного методов классификации

Возможность выделения общности и сходства признаков объектов на одной и разных ступенях, высокая информационная насыщенность

чрезмерная громоздкость, высокие затраты, иногда необоснованные, трудность применения.

информационная недостаточность, неполный охват объектов и признаков

Гибкость системы, удобство использования, возможность ограничения количества признаков без утраты достаточности охвата объектов

Невозможность выделения общности и различий между объектами в различных классификационных группировках

Таким образом, преимущества одного метода выступают в качестве недостатков другого, т.е. обе разновидности дополняют друг друга. Поэтому в ряде случаев их используют совместно, как показано в таблице 2.

Материалы лакокрасочные, полупродукты, кино-, фото- и магнитные материалы и товары бытовой химии

Группа (третья ступень)

Лаки на конденсационных смолах

Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсатных смолах

Источник