- Урок систематизации знаний в рамках ФГОС: примерная структура урока, приемы и методы проведения, формы урока

- Цели урока систематизации и обобщения знаний и методы работы

- Выбор дидактического и наглядного материала для уроков обобщения и систематизации знаний

- Примерный план проведения урока систематизации и обобщения знаний

- Вот примерная структура построения такого урока:

- Русский язык: уроки обобщения и систематизации знаний в начальной школе

- Основы обобщения и систематизации

- Структура урока обобщения и систематизации знаний

- Модель обобщающего урока «Слово (значение, строение, правописание)»

- Модель обобщающего урока «Слово как часть речи»

- Прием «Составление кластера»

Урок систематизации знаний в рамках ФГОС: примерная структура урока, приемы и методы проведения, формы урока

Систематизация и обобщение знаний — один важнейших векторов развития самообразования. В рамках ФГОС предлагается проводить отдельные уроки, посвященные систематизации и обобщению новых знаний по теме. Часто преподаватели проводят такие уроки, используя старые приемы и технологии. Но важно здесь усвоить одно: ФГОС предлагает отойти от привычной схемы постижения знаний «Услышал — запомнил — пересказал» к принципиально новому алгоритму, в котором главную роль отводят ученикам. То есть теперь систематизация знаний должна проводиться по схеме: «самостоятельно (или вместе с учителем, одноклассниками) нашел — осмыслил — запомнил — оформил свою мысль — применил знание на практике».

В отличие от традиционных уроков обобщения и закрепления уроки систематизации и обобщения знаний (иногда их называют также уроками общеметодологической направленности) строятся не на основе информационно-объяснительной формы обучения, а на принципах деятельностного, развивающего обучения. Отсюда и обилие новых форм, методов и приемов, которые рекомендуется применять на уроках этого типа.

Цели урока систематизации и обобщения знаний и методы работы

По требования ФГОС указывают два вида целей:

- Содержательные: выявление уровня знаний учеников по теме (циклу, разделу), высокая степень систематизации знаний, формулирование обобщения знаний по предмету

- Деятельностные: воспитание общей культуры, эстетического восприятия окружающей действительности, создание условий для самооценки учеников, развитие пространственного мышления, творческих способностей, навыков самостоятельной работы, умения работать в группе, развитие познавательного интереса, воспитание лидерских качеств, обучение приемам самоанализа, сопоставления, сравнения, развитие умения обобщения, систематизации знаний.

Рекомендуемые методы работы: частично-поисковой, репродуктивно-поисковой, проблемный, словесно-наглядный.

Выбор дидактического и наглядного материала для уроков обобщения и систематизации знаний

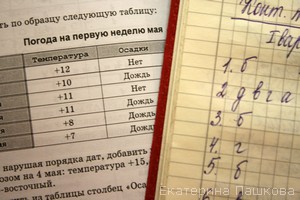

Особенно внимательно учителю следует отнестись к выбору дидактического материала. Для уроков данного тира лучше всего подходят графики, сводные таблицы, алгоритмы, инфографические материалы, дающие наиболее общее и детализированное представление обо всей теме. Работа по таким материалам должна строиться поэтапно: разбирая каждый график или схему, важно обращать внимание учеников на взаимосвязь отдельных аспектов, подчеркивать основные понятия и идеи, предлагать ученикам сравнивать, сопоставлять те или иные факты.

На этапах актуализации знаний или первичного закрепления рекомендуется использовать аудио- и видеоматериалы. Это может быть учебный фильм, серия диафильмов, фрагменты художественного кино или документального фильма. После просмотра ученики должны не просто пересказать и обсудить сюжет увиденного, но и обязательно связать его с материалом учебника, со своими знаниями.

Примерный план проведения урока систематизации и обобщения знаний

Уроки общеметодологической направленности должны строиться по следующей схеме: восприятие и осмысление отдельных фактов — обобщение этих фактов — формирование понятия категории и системы знания — усвоение более сложных систем знаний, основных идей изучаемой науки.

Вот примерная структура построения такого урока:

1. Самоопределение — это начальный этап урока, во время которого важно создать нужную мотивацию, психологически комфортную остановку в классе. Рассчитан данный этап на 1-2 минуты.

У каждого учителя в арсенале есть немало способов побудить мотивацию учеников. Можно использовать любые приемы, которые эффективны именно для этого класса: словесное приветствие, аутотренинг, ритмическое начало урока, музыкальное, эпиграф к уроку, цитаты, пословицы, поговорки, цитирование крылатой фразы и пр.

2. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. На данном этапе урока важно выделить основные проблемы, возникшие при изучении данной темы, раздела. Предлагаются несколько заданий разного характера, но которые в целом отражают все усвоенные навыки и умения, предполагают использование всех полученных знаний по теме.

Задания не должны быть большими по объему, так как весь этап рассчитан на 5-7 минут.

Приемы, которые можно использовать на этапе актуализации знаний:

- Ассоциативный ряд. Попросите учеников вспомнить и назвать ассоциации, которые вызывает у них данная тема. Это могут быть понятия, идеи, образы, воспоминания, чувства, эмоции.

- Разные виды мини-опросов. Желательно чередовать виды опросов, комбинируя разные типы вопросов – от редуктивных до творческих и объемных.

- Лови ошибку.

- Тестирование. Тесты тоже можно подобрать не стандартные, с набором вариантов ответов, а логические, сопоставительные. Например, где требуется соотнести понятие и его определение или составить логическую цепочку.

- Проблемная ситуация или проблемный вопрос. Для данного типа урока лучше выбрать проблемный вопрос или ситуацию, которые уже прорабатывались, но по которым остались вопросы и уточнения.

- Мизансцены — довольно эффективный прием, с помощью которого легко не только актуализировать знания, но и создать комфортную психологическую обстановку.

- Дидактические игры.

Задача учеников на данном этапе — обозначить рамки своего знания и зафиксировать те ошибки и недочеты, которые он смог обнаружить в ходе выполнения первичных пробных заданий.

3. Постановка учебной задачи и построение проекта выхода из ситуации. Эти этапы универсальны для всех уроков по ФГОС. Задача учителя здесь исключительно координирующая — нужно направить размышления учеников к осознанию ими своих недочетов, попросить зафиксировать выявленные проблемы и предложить проект, план по решению выявленных проблем.

Проект выхода из ситуации легче строить по следующему плану:

- Ученик фиксирует свою проблему, находит неверный ответ или решение.

- Ученик определяет: с какой темой связана его ошибка — это материал новой темы или что-то из давно пройденного.

- Ученик намечает план решения проблемы: поиск нужного правила, обращение к словарю, повтор пройденного материала, исправление ошибки по аналогии с подобными заданиями и т.д.

В идеале работа проводится индивидуально, самостоятельно каждым учеником. Но, например, в начальной школе для этого этапа можно предусмотреть работу в парах или мини-группах.

Приемы для данного этапа: различные виды деловых игр на уроке, «дерево познаний», пресс-конференция, проблемный ряд.

4. Реализация построенной стратегии, проекта. Проводится в зависимости от выбранной формы урока и использованных ранее на уроке приемов. То есть, ученик проверяет, насколько действенен его план, удается ли разрешить затруднение выбранным им способом.

Эту работу можно проводить в группах, объединив учеников по схожести допущенных ошибок или выявленных недочетов.

Вариант работы на уроке обобщения:. 3-ий и 4-ый этапы урока можно объединить и предложить ученикам работу с учебником. При этом используются самые разные методы работы с текстом: составление тезисов, таблицы «ЗХУ», чтение с остановками, составление опорных конспектов, составление вопросов, сочетание работы над текстом с составлением графиков, схем и таблиц. Но все конкретные задания по учебнику в итоге должны работать на общую идею — подвести учеников к обобщению, систематизации знаний и умений.

Очень важно выбрать правильный текст — он должен не только обобщать пройденный материал, но и демонстрировать использование новых знаний на практике. Для точных наук удобнее использовать тексты, которые затрагивают межпредметные и метапредметные связи. Например, вы изучали по математике теорему Пифагора. Можно предложить текст, демонстрирующий, как с помощью данной теоремы решаются практические задания.

5. Закрепление с проговариванием во внешней речи

Цель данного этапа: применение усвоенного знания в новых условиях, на практике.

Учитель для данного этапа подбирает задания, которые призваны систематизировать полученные знания и применить их на практике, ориентируясь на некоторые изменения в условиях.

Например, если вы изучали тему «Стили речи», то можно, к примеру, попросить учащихся расшифровать язык СМС или интернет-сообщений и попробовать определить стиль речи.

На уроках математики, например, предложить задачу, для решения которой нужно несколько изменить изученное правило, Например, решить «от обратного».

На данном этапе ученики должны «проговорить» основные моменты, озвучить толкование главных идей, понятий пройденной темы. В итоге получается некая «выжимка» самого основного, что должны были усвоить учащиеся.

6. Самостоятельная работа и проверка по эталону.

Теперь важно, чтобы полученные на предварительных уроках знания по теме предстали в виде целостной системы. Варианты и формы работы выбираются в зависимости от подготовленности учеников и сложности темы.

На данном этапе можно использовать следующие приемы:

- Построение алгоритмов.

- Работа по карточкам.

- Исследования или мини-проекты.

- «Лови ошибку».

- «Реставратор».

- «Щадящий опрос».

Цель применения таких приемов — обобщить материал, систематизировать его, чтобы в итоге получилась целостная картина всего пройденного раздела или темы.

После завершения работы весь класс выполняет самостоятельную работу и проверяет ее по предложенному шаблону. Если же вы на данном этапе составляли алгоритм — значит, по разработанному алгоритму.

7. Самоконтроль и самооценка. В идеале ученик, сверяясь с шаблоном и учитывая систему оценивания, должен сам оценить свои знания и умения и выставить оценку.

Но на практике удобнее проводить эту работу вместе с работой по взаимоконтролю и взаимному оцениванию. Работа может проводиться в парах или мини-группах. Ученики проверяют работу друг друга, оценивают ее. Затем ученик сравнивает свою оценку с оценкой товарища и выставляет средний балл.

8. Рефлексия учебной деятельности — завершающий этап урока, на котором проводится рефлексия учебной деятельности. Учащиеся должны оценить свою работу на уроке, поставить себе оценку. Приемы рефлексии — инсерт, кластер, графики, «светофор», различные таблицы и прочие. На данном этапе урока можно завершить работу с теми приемами, которые использовались в начале занятия, но предполагали завершение в конце урока. Это такие методические техники, как «Отсроченная отгадка», «Дерево предсказаний», «Шесть шляп» — то есть, ученики подводят итоги своей работы, анализируя, что им удалось, а что осталось для самостоятельной проработки.

На практике уроки общеметодологической направленности могут отличаться по структуре, форме проведения в зависимости от психологических особенностей учеников, их возраста, от сложности темы. Поэтому предложенную структуру можно рассматривать лишь как пример. А каждый учитель адаптирует эту схему для себя, ориентируясь на свой предмет и поставленные задачи.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Источник

Русский язык: уроки обобщения и систематизации знаний в начальной школе

Основы обобщения и систематизации

Процесс обобщения знаний на уроках русского — это обнаружение и объединение внутренних и внешних связей между изученными явлениями языка. Под систематизацией понимается мыслительная деятельность, в ходе которой изучаемые объекты организуются в определенную систему. В процессе усвоения полученных знаний ученику важно понимать, на какую «полочку» положить новый материал, чтобы информация не была разрозненной, а становились частью устойчивой конструкции. Визуально систематизируют знания такие формы как схема, схема + рисунок, таблица.

В русском языке довольно сложно проводить систематизации, поскольку сам язык — это система систем. К сожалению, на многих занятиях, заявленных как «уроки обобщения», происходит лишь последовательное повторение изученных правил. Однако обобщение — это не сумма изученного. Рассмотрим авторскую систему обобщения знаний и закрепления навыков, ставшую основой УМК «Планета знаний» — на примере изучения слова как части речи.

Этапы изучения слова как части речи

Работа над пониманием общего значения слова. Школьник учится ставить вопросы к словам.

Обобщение и закрепление знаний, полученных в первом классе.

Разделение понятий «предмет» в жизненных ситуациях и «предмет» в русском языке. Ученик узнает, что абстрактные явления и живые существа (девочка, цыпленок, добро, радость) тоже предметы. Постепенно формируется понимание, что такое предмет для русского языка и в чем состоит предметность.

Обогащение знаний: наложение терминов. Ученик узнает, что существуют не просто группы слов, а части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.). Например, слово, называющее предмет, является еще и именем существительным.

Обобщение и систематизация: что мы знаем о частях речи? что мы можем рассказать о них?

Обогащение знаний: работа над каждой частью речи. Ученик открывает для себя, что имена существительные бывают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.

Работа с формами слов частей речи. Основной акцент делается на форме числа: единственного и множественного.

Знакомство со служебными частями речи (предлог, союз).

Обобщение и систематизация знаний о частях речи.

Обогащение знаний: ученик узнает об изменении имен существительных и имен прилагательных по родам, о значении лица и числа местоимений, о формах глагола и т.д.

Обобщение: слово как часть речи.

Обобщение и повторение: слово как часть речи. Основной акцент делается на знаниях о глаголе.

Обогащение знаний: ученик узнает о спряжениях глагола, о склонениях имен существительных и прилагательных.

Обобщение знаний в виде таблицы «Формы частей речи».

Работа с самостоятельными и служебными частями речи. Ученик знакомится с причастием, наречием, деепричастием, числительным.

Обобщение и повторение: основной акцент делается на самостоятельных частях речи, согласно Основной образовательной программе.

Структура урока обобщения и систематизации знаний

Постановка цели урока и мотивация учебной деятельности учащихся.

Актуализация опорных знаний учащихся.

Обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических заданий.

Корректировка знаний, способов действия.

Модель обобщающего урока «Слово (значение, строение, правописание)»

2 класс. 4 четверть

Задачи: обобщить знания об орфограммах и способах их проверки; упражнять в решении орфографических задач; совершенствовать умение работать с памяткой.

1. Постановка целей и задач урока при участии детей, от темы или от маршрутного листа.

2. Задание на актуализацию знаний.

Какие свойства русского языка использует поэт в шуточном стихотворении? Прочитай.

Шел по улице бычок.

Смотрит: мусорный бачок.

Перевернул бычок бачок,

Потом улегся на бочок:

Выпиши слова, различающиеся одной буквой. Произведи их звуковую запись. Сохраняется ли различие в гласных звуках?

Выдели значимые части в выписанных словах. Какой суффикс придает словам оттенок уменьшительный, ласкательный?

Обсудите, с каким ударением нужно произнести выделенное слово. Повлияет ли перенос ударения на изменение значения слова и смысла текста?

3. Задание на обобщение и систематизацию знаний.

О каких орфограммах нужно помнить при записи слов? Дай обобщенный ответ, используя схему «Орфограммы в корне слова». (c. 123 учебника «Русский язык. 2 класс» УМК «Планета знаний»)

Этапы выполнения: Чтение схемы -> Работа над заданием в парах (четверках) -> Подготовка рассказа по схеме с примерами -> Выступление от пар (четверок) по результатам работы -> Обсуждение ответов

4. Применение знаний и способов действий.

- Упражнение на группировку слов по орфограммам

Вставьте буквы и запишите слова, разделяя их по группам в три столбика.

Тро(л,лл)ейбус, ов..щной, с..лат, лес(?)ница, с..ловей, п..суда, су(б,бб)ота, чу(?)ство, те(н,нн)ис, праз(?)ник, зол..то, адр..с, а(т,тт)ракцион, вел..сипед, к..нверт, косм..с.

Какое основание ты выберешь для группировки слов? А что объединяет все данные слова?

- Упражнение на использование приемов проверки орфограмм и на графическое отображение орфограмм. (Выполняется в форме самостоятельной работы)

Прочитай пары слов. Для взаимопроверки каких орфограмм их можно использовать?

Спиши. Покажи орфограммы графически.

Проверьте правильность выполнения задания

- Упражнение на образование имен прилагательных от имен существительных. (Выполняется в форме комментированного письма).

Образуй от данных слов имена прилагательные, отвечающие на вопрос чьи? Запиши их. Какое правило будешь применять?

Лиса — . заяц — . собака — . медведь — . барсук — . олень — . кабан — . .

5. Рефлексия. Самооценка.

Модель обобщающего урока «Слово как часть речи»

3 класс. 4 четверть

Задачи: учить обобщать сведения о каждой изученной части речи (на основе общего плана); упражнять в употреблении слов разных частей речи при выражении мыслей и чувств.

1. Постановка целей и задач урока при участии детей, от темы или от маршрутного листа.

2. Задание на актуализацию знаний.

По каким признакам слова объединяются в части речи? Объедини слова в группы по общим значениям, запиши в столбики и озаглавь каждый столбик.

Тень, тенистый, длина, длинный, седой, удлинять, зашуметь, шумный, шум, выразить, образ, образные, стихло, тишина, тишь, тихий, бег, бежать, беговая, лежать, сидение, сидеть, дорожка, подорожник, дорожная.

Подчеркни в корнях слов безударные гласные.

3. Задание на обобщение и систематизацию знаний.

Какими признаками обладает каждая из изученных частей речи? Подготовься рассказать по плану об имени существительном, имени прилагательном, глаголе.

На какие вопросы отвечают?

Какими бывают? (постоянные признаки)

Как изменяются? (формы изменения)

Каким членом обычно бывают в предложении?

Для ответа на первые два вопроса составьте обобщающую табличку. Какие колонки и сколько их будет по горизонтали? По вертикали? Можно предусмотреть колонку для примеров.

На основе получившейся таблицы подготовьте устный ответ, в котором сопоставьте разные части речи.

Расскажите, как вы работали.

Этапы выполнения: Работа над заданием в парах (четверках). Можно предложить разным группам таблицы разной сложности, в зависимости от потенциала учеников -> Подготовка ответа -> Выступление от пар (четверок) по результатам работы -> Обсуждение ответов

4. Применение знаний и способов действий.

- Упражнение на знание частей речи

Прочитай утверждения. Дополни их.

1) . бывают собственными и нарицательными, одушевленными и неодушевленными. Слова этой части речи также бывают . , . и среднего рода.

2) Нередко в текстах употребляются «заменители» имен существительных, которые указывают на лица (предметы), — . . .

Приведи примеры слов каждой из указанных частей речи. Запиши их, подчеркивая все безударные гласные.

- Упражнение на различие частей речи. (Выполняется в форме коллективного обсуждения)

На основе какой особенности слов построено шуточное стихотворение Я. Козловского? Запиши его, раскрывая скобки. Какие правила необходимо применить при выполнении задания?

Решили лисы кролика (за)печь,

А кролик (из)духовки — прыг (за)печь,

Потом (на)лавку и (в)окошко ©лавки.

Умчался (в)лес, где распевали ©лавки.

Над глаголами укажи их формы.

5. Рефлексия. Самооценка.

Прием «Составление кластера»

На занятиях по обобщению и систематизации знаний можно использовать принцип организации кластера — педагоги отмечают это как весьма эффективный прием.

Пример. На уроке «Средства языка и их анализ» (повторение изученного в 3 классе) составляется схема, в которой понятие «Слово» объединяет поля с уже знакомыми ученикам элементами:

Состав по морфемам.

Слово в словосочетании.

Задание: ученикам дается слово (например, «столица»), они должны разобрать его по каждому из элементов, таким образом заполняя кластер. Можно выполнять в парах, в группах.

Игра «Аукцион». Учащиеся имеют право называть только один признак (свойство) части речи. Выигрывает тот, кто сумеет последним назвать какое-либо сведение об этой части речи. Победителю присваивается звание «Лучший знаток . ».

Творческие лингвистические карты путешествий по морю, по городу, по стране, в космическом пространстве. Фиксируются все существенные признаки и свойства языкового явления. Каждый ученик, получив жетон с номером троллейбусной или другой остановки, рассказывает с примерами о том или ином признаке языковой единицы.

Формирование умений систематизации и обобщения является важным и необходимым условием глубокого и осознанного усвоения знаний.

Источник