2.2. Пути образования и обезвреживания аммиака.

2.2.1. Аммиак (NН3) – продукт обмена большинства соединений, содержащих амино- и амидогруппы. Главным путём образования аммиака служит окислительное дезаминирование.

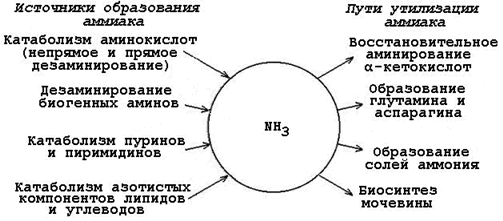

Аммиак – очень токсичное вещество, особенно для нервной системы. При физиологических значениях рН молекула NН3 легко превращается в ион аммония NН4 + , который не способен проникать через биологические мембраны и задерживается в клетке. Накопление NН4 + вызывает торможение заключительных этапов цикла трикарбоновых кислот и снижение продукции АТФ. Поэтому в организме существует ряд механизмов связывания (обезвреживания) аммиака (см. рисунок 2.3).

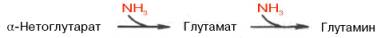

Рисунок 2.3. Образование аммиака в организме и его обезвреживание.

2.2.2. Образование транспортных форм аммиака в тканях. Аммиак, образующийся в тканях, сначала превращается в нетоксичное соединение и в таком виде переносится кровью к печени или почкам. Такими транспортными формами являются аминокислоты глутамин, аспарагин и аланин.

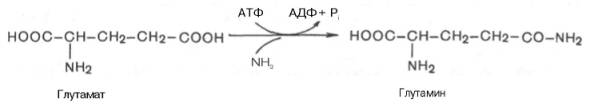

Образование глутамина и аспарагина из глутамата и аспартата соответственно происходит во многих тканях, включая головной мозг:

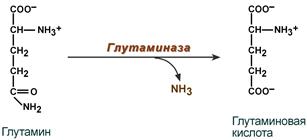

Глутамин — нейтральное нетоксичное соединение, способное легко проходить через клеточные мембраны. В виде этой аминокислоты аммиак транспортируется в крови. В крови здоровых людей содержание глутамина существенно превышает содержание других аминокислот. Глутамин, помимо участия в синтезе белка, служит источником азота в биосинтезе гистидина, глюкозамина, пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. С кровью глутамин поступает в печень и почки. Здесь он под действием фермента глутаминазы превращается в глутамат и аммиак. При участии аспарагиназы также происходит образование аммиака из аспарагина.

Аланин является транспортной формой аммиака, которая образуется преимущественно в мышцах. При интенсивной физической нагрузке источниками аммиака служат реакции дезаминирования аминокислот и аденозинмонофосфата (АМФ). Сначала аммиак превращается в аминогруппу глутамата в реакции восстановительного аминирования (см. параграф 2.1.2), катализируемой глутаматдегидрогеназой:

Образовавшийся глутамат переносит затем свою α-аминогруппу на пируват, всегда имеющийся в достаточном количестве, поскольку это продукт протекающего в мышцах гликолиза. Реакция катализируется аланинаминотрансферазой.

Глутамат + Пируват

Аланин (нейтральная аминокислота, не несущая суммарного заряда при значениях рН, близких к 7) выходит из клеток и доставляется кровью к печени. Здесь он под действием аланинаминотрансферазы передаёт свою аминогруппу α-кетоглутарату, в результате чего образуется глутамат.

α-Кетоглутарат + Аланин

Далее в реакции, катализируемой глутаматдегидрогеназой, глутамат дезаминируется с образованием α-кетоглутарата и аммиака, который в печени превращается в мочевину.

2.2.3. Экскреция аммиака с мочой. Клетки почек поглощают из циркулирующей крови глутамин. Фермент глутаминаза в почках катализирует гидролиз глутамина с образованием глутамата и аммиака.

Образующийся глутамат может в дальнейшем подвергаться дезаминированию при участии глутаматдегидрогеназы. Таким образом, из одной молекулы глутамина всего может образоваться две молекулы аммиака.

Аспарагин аналогичным образом подвергается гидролизу при участии аспарагиназы, присутствующей в клетках канальцев почек.

Аммиак секретируется в просвет почечных канальцев и выводится в виде солей минеральных и органических кислот, например:

NН3 + НСl

Образование солей аммония в почечных канальцах является важным механизмом регуляции кислотно-основного состояния организма. Оно резко возрастает при метаболическом ацидозе — накоплении в организме кислот и снижается при потере кислот организмом (алкалозе).

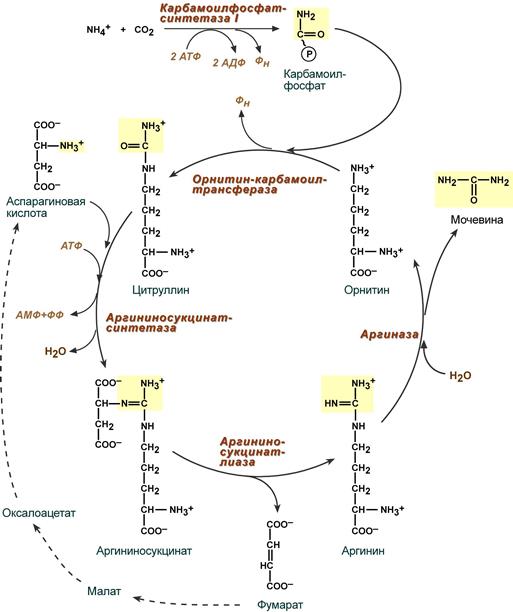

2.2.4. Биосинтез мочевины – основной путь обезвреживания аммиака. Мочевина синтезируется в орнитиновом цикле, протекающем в клетках печени. Эту последовательность реакций открыли Х.Кребс и К.Хензелейт в 1932 г. Согласно современным представлениям, цикл мочевины включает последовательность пяти реакций.

Две начальные реакции биосинтеза мочевины происходят в митохондриях клеток печени.

Последующие реакции протекают в цитоплазме клеток печени.

Общая схема орнитинового цикла представлена на рисунке 2.4:

Рисунок 2.4. Схема орнитинового цикла и его связь с превращениями фумаровой и аспарагиновой кислот. Цифрами обозначены ферменты, катализирующие реакции орнитинового цикла: 1 – карбамоилфосфатсинтетаза; 2 – орнитин-карбамоилтрансфераза; 3 – аргининосукцинатсинтетаза; 4 – аргининосукцинатлиаза; 5 – аргиназа.

2.2.5. Орнитиновый цикл находится в тесной взаимосвязи с циклом трикарбоновых кислот:

пусковые реакции цикла мочевины, как и реакции ЦТК, протекают в митохондриальном матриксе;

поступление СО2 и АТФ, необходимых для образования мочевины, обеспечивается работой ЦТК;

в цикле мочевины образуется фумарат, который является одним из субстратов ЦТК. Фумарат гидратируется в малат, который в свою очередь окисляется в оксалоацетат. Оксалоацетат может подвергаться трансаминированию в аспартат; эта аминокислота участвует в образовании аргининосукцината.

2.2.6. Регуляция активности ферментов цикла осуществляется главным образом на уровне карбамоилфосфатсинтетазы, которая малоактивна в отсутствие своего аллостерического активатора — N-ацетил-глутамата. Концентрация последнего зависит от концентрации его предшественников (ацетил-КоА и глутамата), а также аргинина, который является аллостерическим активатором N-ацетилглутаматсинтазы:

Ацетил-КоА + Глутамат

Концентрация ферментов орнитинового цикла зависит от содержания белка в пищевом рационе. При переходе на диету, богатую белком, в печени повышается синтез ферментов орнитинового цикла. При возвращении к сбалансированному рациону концентрация ферментов снижается. В условиях голодания, когда усиливается распад тканевых белков и использование аминокислот как энергетических субстратов, возрастает продукция аммиака, концентрация ферментов орнитинового цикла увеличивается.

2.2.7. Нарушения орнитинового цикла. Известны метаболические нарушения, обусловленные частичным блокированием каждого из 5 ферментов, катализирующих в печени реакции синтеза мочевины, а также N-ацетилглутаматсинтазы. Эти генетические дефекты, очевидно, являются частичными. Полное блокирование какой-либо из стадий цикла мочевины в печени, по-видимому, несовместимо с жизнью, потому что другого эффективного пути удаления аммиака не существует.

Общим признаком всех нарушений синтеза мочевины является повышенное содержание NH4 + в крови (гипераммониемия). Наиболее тяжёлые клинические проявления наблюдаются при дефекте фермента карбамоилфосфатсинтетазы. Клиническими симптомами, общими для всех нарушений цикла мочевины, являются рвота, нарушение координации движений, раздражительность, сонливость и умственная отсталость. Если заболевание не диагностируется, то быстро наступает гибель. У детей старшего возраста проявлениями заболевания служат повышенная возбудимость, увеличение размеров печени и отвращение к пище с высоким содержанием белка.

Лабораторная диагностика заболеваний включает определение содержания аммиака и метаболитов орнитинового цикла в крови, моче и спинномозговой жидкости; в сложных случаях прибегают к биопсии печени.

Значительное улучшение наблюдается при ограничении белка в диете, при этом могут быть предотвращены многие нарушения мозговой деятельности. Малобелковая диета приводит к снижению содержания аммиака в крови и к улучшению клинической картины при мягких формах этих наследственных нарушений. Пищу следует принимать часто, небольшими порциями, для того чтобы избежать резкого повышения уровня аммиака в крови.

2.2.8. Клинико-диагностическое значение определения мочевины в крови и моче. В крови здорового человека содержание мочевины составляет 3,33 – 8,32 ммоль/л. За сутки с мочой выводится 20 – 35 г мочевины.

Изменения содержания мочевины в крови при заболеваниях зависят от соотношения процессов её образования в печени и выведения почками. Повышение содержания мочевины в крови (гиперазотемия) отмечается при почечной недостаточности, снижение – при недостаточности печени, при диете с низким содержанием белков.

Повышение экскреции мочевины с мочой наблюдается при употреблении пищи с высоким содержанием белков, при заболеваниях, сопровождающихся усилением катаболизма белков в тканях, при приёме некоторых лекарств (например, салицилатов). Снижение экскреции мочевины с мочой характерно для заболеваний и токсических поражений печени, заболеваний почек, сопровождающихся нарушением их фильтрационной способности.

Источник

Обезвреживание аммиака в организме

В организме человека подвергается распаду около 70 г аминокислот в сутки, при этом в результате реакций дезаминирования и окисления биогенных аминов освобождается большое количество аммиака, являющегося высокотоксичным соединением. Поэтому концентрация аммиака в организме должна сохраняться на низком уровне. Действительно, уровень аммиака в крови в норме не превышает 60 мкмоль/л (это почти в 100 раз меньше концентрации глюкозы в крови). В опытах на кроликах показано, что концентрация аммиака 3 ммоль/л является летальной. Таким образом, аммиак должен подвергаться связыванию в тканях с образованием нетоксичных соединений, легко выделяющихся с мочой.

Один из путей связывания и обезвреживания аммиака в организме, в частности в мозге, сетчатке, почках, печени и мышцах,– это биосинтез глутамина (и, возможно, аспарагина). Глутамин и аспарагин выделяются с мочой в небольшом количестве. Было высказано предположение, что они выполняют скорее транспортную функцию переноса аммиака в нетоксичной форме. Ниже приводится химическая реакция синтеза глутамина, катализируемого глутаминсинтетазой.

Механизм этой синтетазной реакции, подробно изученный А. Майсте-ром, включает ряд стадий. Синтез глутамина в присутствии глутамин-синтетазы может быть представлен в следующем виде:

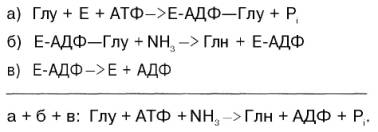

Биосинтез аспарагина протекает несколько отлично и зависит от природы ферментов и донора аммиака. Так, у микроорганизмов и в животных тканях открыта специфическая аммиакзависимая аспарагинсинтетаза, которая катализирует синтез аспарагина в две стадии:

В животных тканях содержится, кроме того, глутаминзависимая аспа-рагинсинтетаза, которая для синтеза во второй стадии использует амидную группу глутамина:

АМФ + Глн -> Асн + Е + АМФ + Глу.

Суммарная ферментативная реакция синтеза аспарагина может быть представлена в следующем виде:

Асп + АТФ + NН3 (или Глн) –> Асн + АМФ + РРi + (Глу).

Видно, что энергетически синтез аспарагина обходится организму дороже, поскольку образовавшийся РРi далее распадается на ортофосфат.

Часть аммиака легко связывается с α-кетоглутаровой кислотой благодаря обратимости глутаматдегидрогеназной реакции. Если учесть связывание одной молекулы аммиака при синтезе глутамина, то нетрудно видеть, что в организме имеется хорошо функционирующая система, связывающая две молекулы аммиака:

Глутамин, кроме того, используется почками в качестве резервного источника аммиака (образуется из глутамина под действием глутаминазы), необходимого для нейтрализации кислых продуктов обмена при ацидозе и защищающего тем самым организм от потери с мочой используемых для этих целей ионов Na + .

Источник

Для удаления аммиака есть два способа

Практически весь аммиак удаляется из организма:

- с мочой в виде мочевины , которая синтезируется в печени,

- в виде образующихся в эпителии канальцев почек солей иона аммония .

В клетки печени и почек аммиак попадает в составе глутамина и аспарагина, глутаминовой кислоты, аланина и в свободном виде. Кроме этого, при метаболизме он образуется в большом количестве и в самих гепатоцитах.

В клетке глутамин и аспарагин дезаминируются соответственно глутаминазой и аспарагиназой с образованием аммиака (точнее, иона аммония).

Реакция дезаминирования глутамина

Аланин вступает в реакцию трансаминирования. Образованный в результате реакции пируват идет в глюконеогенез или энергетический обмен. Параллельно образуется глутаминовая кислота.

В целом глутаминовая кислота в гепатоците может появляться тремя путями: 1) из крови, 2) при дезаминировании глутамина, 3) при трансаминировании α-кетоглутарата с аспартатом или аланином. Происхождение и дальнейшая ее судьба зависит от конкретных концентраций всех задействованных веществ. Обычно далее глутамат дезаминируется глутаматдегидрогеназой с образованием аммиака .

Синтез мочевины

В печени весь удаляемый аммиак используется для синтеза мочевины. Увеличение синтеза мочевины наблюдается при распаде тканевых белков и азотистых соединений (голодание, воспалительные процессы, сахарный диабет) или при избыточном белковом питании. У младенцев и детей синтез мочевины может быть снижен по двум причинам: незрелость печени и активный синтез белков и нуклеиновых кислот при росте организма. Определение концентрации мочевины в крови является ценным диагностическим показателем.

Реакции синтеза мочевины являются циклическим процессом и получили название орнитиновый цикл . Синтез мочевины начинается в митохондриях (первая и вторая реакции), оставшиеся три реакции идут в цитозоле. Для переноса цитруллина и орнитина через митохондриальную мембрану существуют специальные переносчики.

В образовании одной молекулы мочевины участвует 1 молекула NH4 + , 1 молекула CO2, аминогруппа 1 молекулы аспарагиновой кислоты, затрачивается 4 макроэргических связи трех молекул АТФ.

Реакция синтеза карбамоилфосфата и орнитиновый цикл

Как побочный продукт орнитинового цикла образуется фумаровая кислота, переносимая обратно в митохондрии. Здесь в реакциях ЦТК из нее образуется оксалоацетат, который трансаминируется с глутаматом до аспартата, выходит в цитозоль и вновь реагирует с цитруллином.

В противоположность аммиаку мочевина является нетоксичным и нейтральным соединением. При хронической почечной недостаточности, когда продукты азотистого обмена не выводятся из организма, токсичное действие на организм оказывает совсем не мочевина, а совокупность более чем 200 других веществ.

Синтез аммонийных солей

Непосредственный синтез аммонийных солей или аммониегенез происходит в просвете канальцев почек из секретируемых сюда аммиака и ионов водорода и фильтрующихся органических и неорганических анионов первичной мочи. Около 10% всего аммиака выводится почками в виде аммонийных солей.

Часть глутамина крови, не задержавшаяся в печени, достигает почек. В эпителиальных клетках почечных канальцев, в основном в дистальных канальцах, имеется фермент глутаминаза , гидролизующая амидную группу с образованием глутамата. Глутамат, в свою очередь, дезаминируется глутаматдегидрогеназой и полученный α-кетоглутарат сгорает в ЦТК. Также, особенно при голодании, α-кетоглутарат вовлекается в синтез глюкозы.

Параллельно в эпителии происходят процессы клеточного дыхания, сопровождающиеся образованием угольной кислоты, которая диссоциирует на ион Н + и карбонат-ион НСО3 − . Ионы водорода секретируются в первичную мочу, карбонат-ионы – в кровь.

- либо диффундирует в просвет канальца, где соединяется с ионом Н + , образуя ионы аммония NH4 + . Они связываются с неорганическими (фосфаты, хлориды, сульфаты) или с органическими анионами (уксусной, щавелевой, молочной кислот),

- либо связывается с ионом ионом Н + в самой клетке, образуя ионы аммония NH 4 + , который секретируется в обмен на ионы Na + .

Источник